基于数据挖掘的卢桂梅教授辨治眩晕病用药规律研究

2020-10-27林颖范德辉袁智先苏美意刘建张振宁黎子轩何泳姿王朝峰

林颖 范德辉 袁智先 苏美意 刘建 张振宁 黎子轩 何泳姿 王朝峰

摘要:目的 分析及总结名中医卢桂梅教授辨治眩晕病处方的用药规律。方法 收集并整理2019年7月1日—2019年12月31日卢桂梅教授临床辨治眩晕病的处方,运用Excel、SPSS等数据挖掘方法对纳入数据进行分析。结果 分析所得数据,可得到卢桂梅教授临床辨治岭南地区眩晕病人的常用高频中药、常用高频药对以及中药配伍分类。结果显示卢桂梅教授辨治眩晕主张以“风”、“火”、“痰”为主要病机,擅从“肝”论治,治疗时多使用平肝熄风药、清热药、解表药、化痰药、化湿药等。药物多入肝经。结论 通过分析用药规律,可以发现卢桂梅教授主要以平肝熄风、清热解毒、疏风解表、化痰通络为治则辨治眩晕病。

关键词:卢桂梅;眩晕病;用药规律;数据挖掘

中图分类号:R255.3 文献标志码:A 文章编号:1007-2349(2020)09-0034-04

眩晕为临床常见病,在祖国医学中又名“头风眩”、“眩冒”等。历代医家对其进行了丰富的研究,形成各种流派,其发病主要责之于风、火、痰、虚、瘀等。卢桂梅教授是第四批、第五批全国老中医药专家学术经验继承指导老师,为广东省名中医、广东省第二中医院主任医师,在岭南地区从事临床工作数十年,积累了丰富的临床经验,尤其擅于应用中医药治疗脑病如眩晕等。本研究首先收集、整理卢桂梅教授辨治眩晕病的处方,构建数据库,采用Excel表、SPSS等数据挖掘方法进行挖掘分析,探讨其学术思想及用药规律,以更好总结及传承名中医的辨治经验,以更好指导临床治疗。数据挖掘技术通过多种算法对大量数据进行分析、提炼与分类,可发现并有序地将隐藏数据中的信息规律性地体现出来。近年来,数据挖掘技术也应用于对名老中医用药规律的研究领域,可以挖掘出名老中医的宝贵经验,以应用于临床,实现对名医用药经验的有效总结与传承[1]。

1 研究对象

1.1 处方来源 本研究收集全部资料均来自2019年7月1日—2019年12月31日广东省第二中医院卢桂梅名中医工作室门诊处方。共收集处方114张。

1.2 诊断标准 诊断为“眩晕病”的处方;中医诊断标准参照卫生部《中药新药临床研究指导原则》[2]制定的《眩晕》诊断标准;辨证及用药记录均完整的处方;初诊处方。

1.3 排除标准 对药物存在严重过敏反应者;同时合并心、脑、肾等其他严重内科疾病者;未能遵嘱服用中药汤剂治疗者;处方信息不完整者。

2 研究方法

2.1 数据规范化处理 对于原始数据中含有记录不全、错误数据的情况进行规范处理。统一中药名称,命名规范参考2010年版《中华人民共和国药典》[3]及普通高等教育“十二五”国家级规划教材《中药学》[4]。

2.2 数据库建设 将入选处方分别按照姓名、性别、年龄、诊断、中药名称及剂量,使用 Excel表输入,建立数据库,由双人核查,以保证数据准确。

2.3 统计学方法 采用Microsoft Office Excel 2016建立数据库,对符合标准的114张处方进行数据管理,分析其中的药物,然后采用频数统计方法统计所选处方总体用药的频次、分析其用药规律,重点分析出现频次较高的药物;记录出现的高频药物、高频药对;将高频药物前20位的药物数据按处方编号、药名、用量记录建立高频药物数据库,将数据库中的中药字段采用二值量化处理,将每味药物作为统计变量,根据是否使用药物分别赋值“1”或“0”,导入 SP SS19.0进行聚类分析,采用系统聚类法进行R型聚类。

3 结果

3.1 一般情况 在筛选出的处方中,收集到2019年7月1日—2019年12月就诊于广东省第二中医院卢桂梅名中醫工作室门诊的眩晕病处方共计114张,涉及中药89种,用药最少的为9味,最多为16味。其中,使用9味药物的1张(0.8%),11味药物的9张(7.89%),12味药物的40张(35.08%),13味药物的6张(28.07%),14味药物的26张(22.8%),15味药物的4张(3.5%),16味药物的2张(1.75%)。药物剂量最大30 g,最小3 g。

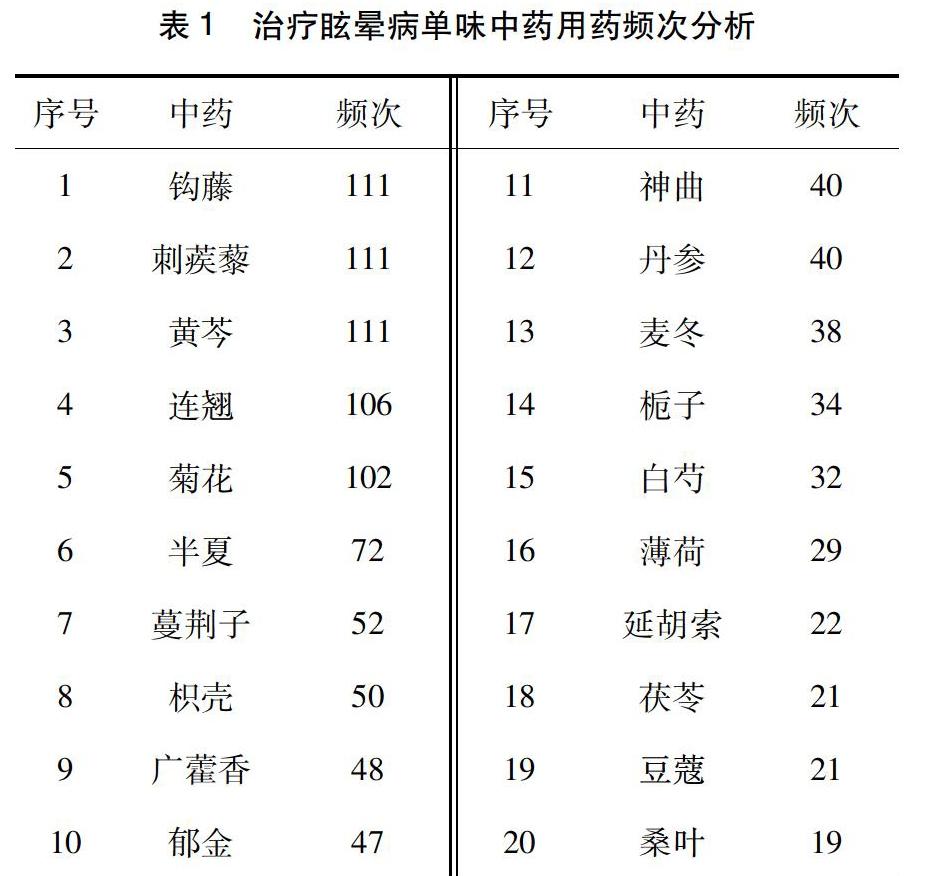

3.2 频数统计 114张处方共使用89种中药,使用频率前20位见表1(因甘草多作为佐药故不纳入统计)。

3.3 常用药对 常用药物组合频次在40次以上的有21对。见表2。

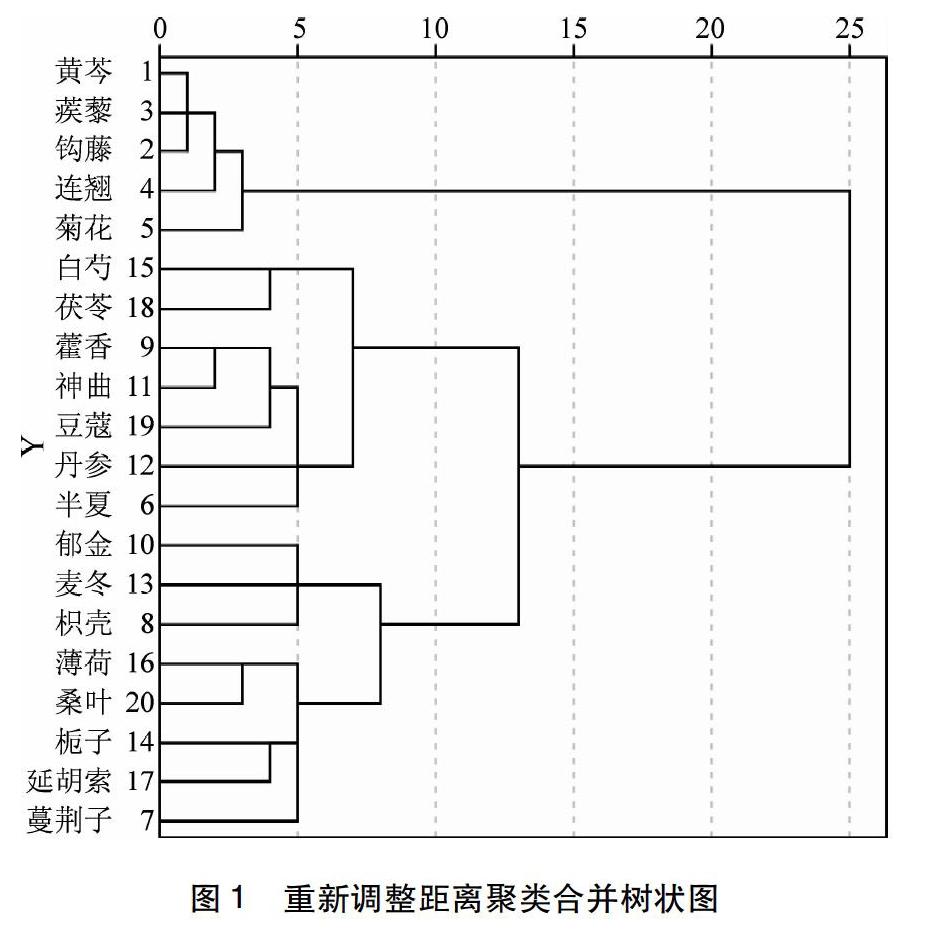

3.4 高频药物聚类分析 应用SPSS系统聚类法对前20味高频药物进行聚类分析,得到聚类树状图。见图1。从分析结果可得到5组药物聚类组合。见表3。

4 讨论

4.1 卢桂梅教授辨治眩晕病处方具有小、轻的特点 从处方的统计数据可得出卢教授处方药味较少,以13味及以下的处方占72%。处方药物剂量小。卢教授认为,广东地处岭南,四时气候变化不明显,多湿多热,湿热环境易导致湿、痰、瘀证,脾胃多虚,结合其多年的临床实践,她逐步形成了治病“宜清宜疏、轻补慎补”的学术思想,处方的用药普遍在12~13味药左右,一般不超过16味药,处方药物剂量小,她认为药味过多、剂量过大均会加重脾胃的负担,造成脾胃的二次损伤。

4.2 卢桂梅教授认为眩晕病的主要病机在“风”、“火”、“痰”,主张“从肝论治” 高频药物分析显示卢桂梅教授辨治眩晕最常用的前10味中药(因甘草多作为佐药故不纳入统计)依次为:钩藤、刺蒺藜、黄芩、连翘、菊花、半夏、蔓荆子、枳壳、广藿香、郁金。参照人民卫生出版社、全国高等中医药院校"十二五"规划教材《中药学》,按照功效将这些药物分为平肝息风药、清热药、解表药、化痰药、化湿药、理气药、活血化瘀药等。从中药药类种类分布看,使用频次最高的依次为平肝息风药(刺蒺藜、钩藤)、清热药(黄芩、连翘)、解表药(菊花、蔓荆子)、化痰药(半夏)、理气药(枳壳)、化湿药(广藿香)、活血化瘀药(郁金)。从使用频率最多的前10位中药的归经来看,有6味中药都归于肝经,如钩藤、刺蒺藜、黄芩、菊花、蔓荆子、郁金。这与近现代医家治疗眩晕病仍多从肝论治一致,有研究通过分析古今医家医案发现明清时期和近现代医家均十分重视平肝息风法在眩晕病治疗中的应用,亦体现出眩晕病发病与肝脏密切相关,使用的高频药物均为平肝息风、清热药,历代医家均十分重视“无痰不作眩”理论在治疗眩晕病中的应用。所常用药物有所差别,但均常用半夏等[5]。卢桂梅教授认为眩晕病机首先在“风”,分为内风及外风,其中内风多数是由肝火亢盛、肝阳上亢引起。叶天士[6]云:“所患眩晕者,非外来之邪,乃肝胆之风阳上冒耳,甚则有昏厥跌扑之虞”。故治疗眩晕卢教授擅长从“肝”论治。而作为广东省名中医,结合岭南地方特点,除了“内风致眩”,她还很重视外风在眩晕致病中的重要性,这与岭南医学的发展认识一致,体现了岭南特色[7]。对于内风致眩她善用刺蒺藜、钩藤等平肝息风,因外风致眩常用菊花、蔓荆子等宣透解表。

广东地处岭南,气候环境多热多湿,其疾病为温热证、病从热化多,而多湿则易困脾生痰[8]。刘完素云:“风气甚而头目眩运者,由风木旺,必是金衰,不能制木,而木复生火,风火皆属阳,多为兼化,阳主乎动,两动相搏,则为之旋转。”这火邪可由忧郁恼怒,气郁化火所致,肝火上逆,扰乱清空,发为眩晕。元朱丹溪更力倡“无痰则不作眩,痰因火动,又有湿痰者,有火痰者。”因此卢教授在认识本病的病因病机时十分重视“火(热)”及“痰(湿)”,临床喜用黄芩、连翘清热,半夏化痰,广藿香化湿。而对于外感风热合并头痛患者,卢教授常用蔓荆子,因其性善走上,可疏散风热、清利头目,疗效甚佳。此外,遵循“久病入络”的学术观点,赞同叶天士所言“初为气结在经,久则血伤入络”。故在治疗久病者卢教授喜用活血化瘀药郁金以活血、化瘀、通络。

4.3 高频药对分析 结果表明除含有甘草的药对组合外,卢教授常用的药物组合中菊花-钩藤、菊花-连翘、菊花-黄芩、钩藤-黄芩应用较多。因岭南气候特点,故临床眩晕病人以肝阳上亢多见,热象突出,故卢教授常用药对以平肝息风药搭配清热药、解表药为主,加强清熱之力。

其中菊花-钩藤:菊花属解表药,入肺、肝经,功效疏散风热、清热解毒、明目、平肝阳;钩藤属平肝熄风药,归肝、心包经,功效熄风止痉、清热平肝,《本草分经》中提到,钩藤可除心之积热,专治肝风盛、相火旺之病。二者均可平肝清肝,合用可增加平肝清肝之力,外风、内风同治,对岭南地区常见的肝火上攻而致眩晕有较好疗效,且均可明目,适用于肝阳上亢、双目视物模糊、合并外感的患者。现代研究发现钩藤具有降血压、降血糖、扩血管等功效[9-10]。钩藤及其活性成分能可使大脑皮层的兴奋性显著降低,亦可降压、解痉、安眠、镇静[11]。

菊花-连翘:菊花解表,连翘属清热药,性苦,微寒,入心、胆经,功效清热解毒、消肿散结。二者同用可清热解表,适用于外感风热所致眩晕患者。

菊花-黄芩:菊花解表,有疏散清透之能,在清热解毒的同时,还有向外宣透达邪之效,清解和清透相结合。黄芩入肺与大肠经,能清上焦之火泻大肠之热以清上泻下,通腑泻热,安定神志。现代药理学研究发现,黄芩有扩张血管、降低血压的作用,进而改善眩晕[12]。菊花具有降低血压、保护心血管多种作用,可用于治疗高血压引起的头晕[13]。二者合用适用高血压头晕患者。

4.4 高频药物聚类分析结果提示上诉高频药物可分为5大类 其中I类:黄芩、刺蒺藜、钩藤、连翘、菊花。II类:白芍、茯苓。III类:广藿香、神曲、豆蔻、丹参、半夏。IV类:郁金、麦冬、枳壳。V类:薄荷、桑叶、栀子、延胡索、蔓荆子。

I类以平肝息风、清热解表为主,适用“风”、“火”为病机所致眩晕,如肝阳上亢及外感风热患者。II类中白芍柔肝敛阴、平抑肝阳,茯苓健脾化湿和胃,因岭南多湿多热,脾胃多不和,故用之可辅助柔肝养阴、健运脾胃、祛湿止眩。III类广藿香化湿、神曲消食,有广藿香正气散之意,豆蔻可补脾养胃、化湿消痞,三者合用可治疗岭南地区常见的感冒食积、外感致病的眩晕;搭配丹参行气通络,对于久病气血不畅病人尤为适用。IV类以疏散风热、清利头目为主,桑叶配薄荷为桑菊饮之意;蔓荆子有发散风热,祛风止痛作用,与薄荷合用可疏风散热,可用于合并头痛、目痛的眩晕。

综上所述,卢桂梅教授认为,“风”、“火”、“痰”是主要病机,治疗以平肝熄风、清热解毒、疏风解表、化痰通络为主要治法。卢教授辨证论治眩晕病具有岭南证治特色,是中医地域性特色医学,对岭南医学发展有一定的学术参考价值。本研究借助数据挖掘方法,整理分析出卢桂梅教授治疗眩晕病的处方规律,便于学习和传承卢桂梅教授治疗眩晕病的学术思想与临床用药经验,提高名老中医学术经验的可学习性、可重复性、可推广性。数据挖掘方法对于挖掘名老中医的理论思想和用药规律方面具有较高的参考价值和临床指导意义。

参考文献:

[1]王树鹏,刘书宇.数据挖掘技术在中医药领域中的应用研究[J].中华中医药学刊,2011,29(1):36-38.

[2]国家中医药管理局.中药新药临床研究指导原则(第一辑)[M].北京:中国医药科技出版社,1995:91.

[3]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].北京:中国医药科技出版社,2011:50..

[4]高学敏.中药学[M].北京:中国医药出版社,2007:60.

[5]周雪明.基于古今医案数据分析的眩晕病证治规律研究[D].哈尔滨:黑龙江中医药大学,2011.

[6]叶天士.临证指南医案[M].北京::北京科学技术出版社,2014:19.

[7]陈汉裕,陈凤丽,刘敏超,等.古今岭南中医对眩晕认识[J].环球中医药,2017,10(7):843-845.

[8]朱盛山.岭南医药文化[M].北京:中国中医药出版社,2012:26-28.

[9]Mary E.Heitzman,Catherine C.Neto,Elizabeth Winiarz,et al.[1]Ethnobotany,phytochemistry and pharmacology of Uncaria(Rubiaceae)[J],Phytochemistry,2005,66(1):5.

[10]韦芳芳,曾常青,赵宇红,等.钩藤神经保护机制的研究进展[J].中国中药杂志,2014,39(14):2603-2607.

[11]林晓亮,罗超华,莫志贤.毛钩藤叶对中枢抑制作用的初步研究[J].时珍国医国药,2009,20(9):2132.

[12]韩贞爱,汪娜,薛迪,等.黄芩有效成分治疗心脑血管疾病药理作用的研究进展[J].中国药房,2015,26(21):3015-3017.

[13]瞿璐,王涛,董勇喆,等.菊花化学成分与药理作用的研究进展[J].药物评价研究,2015,38(1):98-103.

(收稿日期:2020-05-06)