基于数字露头表征的岩溶缝洞组构特征

2020-10-27徐守余冯建伟任启强

杜 赫, 徐守余, 冯建伟, 任启强, 王 朝, 徐 珂

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580; 2.青岛市勘查测绘研究院,山东青岛 266000;3.中国石油塔里木油田公司,新疆库尔勒 841000)

岩溶缝洞是世界上最重要的油气储集体之一,在中国塔河油田、鄂尔多斯盆地、四川盆地等地区都发育大量的缝洞型油气藏[1-4]。塔河油田的奥陶系缝洞型储层时代老、埋藏深、非均质性高[1-3],且井网稀疏、岩心资料较少,多期构造运动形成结构复杂、形态各异的三维缝洞空间[5-7],其定量化描述较为困难。露头是研究岩溶缝洞结构及成因的最直接资料,塔北地区奥陶系碳酸盐岩地层广泛出露[5-9],发育大量裂缝和溶洞,为奥陶系岩溶缝洞研究创造良好的条件[8-13]。随着大数据信息技术发展,传统的人工野外考察具有资料分辨率低、系统性差及资料采集率低等局限性[14],且真实地质体本身是三维的,而人工观测分析皆建立在二维平面上进行,限制对露头整体形态的认知。印森林等[14]、王军等[15]、朱曙光[16]、仲照东等[17]采用三维激光扫描仪、无人机等数字化观测手段,对隧道勘探中的覆盖型溶洞、沉积剖面进行数字化表征,经过数据的去噪、配对等处理,建立露头数字模型,实现地形地貌的精细刻画。笔者引入基于无人机倾斜摄影、三维激光扫描技术等数字化观测手段,利用其灵活性好、工作效率高的特性采集新疆一间房地区岩溶露头的数字信息,建立野外露头数据模型。结合人工地质考察分析,从三维空间上描述、刻画缝洞组合样式和发育特征;通过构造背景分析和缝洞充填物的碳氧同位素、锶同位素测试结果,对缝洞发育期次时间进行刻画。综合数字露头观察、构造行迹分析、地化测试分析等多种技术手段,研究塔北古岩溶缝洞演化特征,为塔里木盆地奥陶系缝洞系统的精准油气勘探开发提供借鉴[18-20]。

1 研究区概况

一间房露头位于塔北地区西南部,西接柯坪断隆,北以图木舒克断裂与阿瓦提坳陷相邻(图1),属于图木舒克市地界,其间有314国道横穿,野外考察十分便利[9]。研究区位于柯坪塔格构造带附近,主要沉积中—下奥陶统碳酸盐岩,岩性单一,化石丰富[10],表现出典型的古岩溶特征,发育多个较为完整的管道状溶洞和大型厅堂洞,利于开展岩溶考察研究工作。

图1 研究区位置及地层岩性Fig.1 Location and stratigraphic system of researched regional

研究区先后经历加里东运动、海西运动、印支—燕山运动、喜山运动等多次复杂的构造运动,其中加里东运动和海西运动对研究区影响最大[10-13]。加里东运动初期,塔北地区整体沉降,沉积鹰山组和一间房组巨厚的碳酸盐岩地层;加里东运动中晚期地壳抬升,形成独立的碳酸盐岩开阔性台地,水体不断变浅,一间房组和鹰山组地层出露地表,岩溶作用明显,发育大量相互连通的溶洞;上奥陶统图木舒克组沉积时期,区域整体沉降,为沉没台地—斜坡—盆地沉积,覆盖在岩溶发育的碳酸盐岩台地上;上奥陶统良里塔格组沉积时期,盆地整体抬升,区域沉积厚度和沉积相出现较大变化,早中期发育碳酸盐开阔台地相,后期为典型的台地边缘相[18];海西运动时期,由于南天山洋板块的俯冲挤压作用,塔北地区形成北部隆起,隆起在海西期遭受强烈的大气淡水淋滤作用和剥蚀作用[5-7]。

塔北地区奥陶系碳酸盐层经多次的埋藏和抬升,现今于一间房地区出露地表,各种溶洞和裂缝可供踏勘考察。一间房露头区沟谷纵横,地形复杂,山势陡峭,传统的人工野外踏勘方法工作量大,且新疆野外工作成本大,现采用三维露头数字化建模技术,在野外利用无人机扫描采集信息,室内建立高精度三维露头模型,大幅提高工作效率和安全性。

2 露头数字化表征

2.1 露头三维数据采集

野外露头的数字化表征包括倾斜摄影技术、激光雷达、遥感技术等,其获取的资料完整程度高、系统性强,一般具有坐标信息[16]。针对一间房露头的情况现采用无人机倾斜摄影和激光扫描仪相互配合,进行露头三维数据采集。综合考虑研究区地质考察情况,倾斜摄影采用大疆INSPIRE 2四旋翼无人机,搭载禅思X5S云台相机,具有视距提示系统,飞行安全稳定、灵活多变;三维激光扫描采用FocusS扫描仪,其操作简单、易于携带,且扫描精度较高、扫描速度快,具有逼真的三维彩色扫描。

对比无人机和激光扫描仪的优缺点,针对一间房露头岩溶特征设计合理的扫描方案。无人机倾斜摄影覆盖面积大,可对整个露头进行信息采集,但其采集精度有限,对溶洞内部无法进行清晰的采集;三维激光扫描仪体积小,工作效率高,采集的图像分辨率好,但其扫描范围有限。现结合无人机扫描和三维激光扫描的特点,利用无人机对露头剖面进行大范围扫描,同时采用激光扫描仪对溶洞内部及缝洞发育部位进行补充扫描,二者相互补充,最终将得到的数据进行一体化处理,建立所需的三维露头模型。

露头的三维数据采集的具体流程(图2):①野外露头的踏勘和仪器的准备工作,对研究区露头进行人工踏勘定点;②仪器的组装和测试,包括检查扫描仪和无人机的相机参数及相机云台等;③野外露头影像采集,配合飞控软件DJI GO 4监控无人机状态及影像采集情况,利用三维激光扫描仪对于溶洞内部进行分站式扫描;④数据测试及点云数据处理,回收无人机及扫描仪并传输采集的数据,检查影像质量,对采集的数据进行数据后期处理;⑤通过专业软件建立数字露头模型。

图2 露头数字化表征及解释流程Fig.2 Processing and interpretation flowchart of outcrop representation

2.2 数字露头模型处理

数字露头模型数据处理主要包括数据提取、点云数据处理、三维空间坐标系赋予以及一体化处理等。利用无人机和三维激光扫描仪分别进行数据采集以及数据处理,将二者数据进行一体化建模,露头剖面的地形地貌、岩性特征、断层裂缝及溶洞形态都得以体现。

无人机采集的模型数据,主要包括二维点云数据、三维点云数据和图像资料。无人机在巡航过程中不断进行拍摄,同时记录坐标信息储存于存储卡中,使采集的图像数据与点云坐标信息具有很好的匹配性;由于溶洞内部形态较为狭长,激光扫描采用分站式扫描,得到溶洞内部的点云数据以及图像资料,其点云数据携带有相应的坐标信息。

一体化处理则是利用控制点将无人机扫描的数据与三维激光扫描仪的数据进行融合处理,建立露头剖面和溶洞形态一体化的地质模型。控制点的设置是一体化处理的关键,在洞内使用全站仪测定控制点位置,洞外利用GNSS测定控制点,这就形成同一点所处的两个相对坐标。在两个不同坐标系下的点云数据,通过至少3个控制点作为影像数据连接点,进行数据拼接一体化,并重新赋予绝对坐标信息。

利用Context Capture软件将处理过的点云形成三维TIN格网模型,并进行表面纹理映射赋予颜色信息,建立数字露头原型模型。数字露头模型常规分辨率约为1~3 cm,最高可达0.1 cm,任意视角皆可查看,弥补人眼观察剖面的局限性,便于剖面岩性特征、构造地形的观察以及裂缝的长度、密度等数据的提取,大幅提高野外考察的工作效率和定量化程度。

2.3 露头缝洞空间分布表征

一间房露头岩溶现象丰富,出露情况比较明显,溶洞系统较为完整,对其进行野外考察,来研究岩溶缝洞空间组合特征。选定一间房露头区的扫描区域,使无人机按照规划巡航路线(图3(a))进行扫描,以设定的曝光方式进行拍摄图像,同时记录相应坐标信息。经过数据采集和处理后,建立一间房露头区面积为1.4 km2、精度为3~5 cm的三维数字露头模型(图3(b))。对于规模较大且无人机无法扫描的溶洞,则在溶洞口设置多个棋盘板作为控制点,利用激光扫描仪进行分站式扫描,得到溶洞内部形态模型(图3)。建模时通过控制点坐标将无人机扫描数据与激光扫描数据统一在绝对坐标之下,完成洞内外模型的一体化处理。

图3 一间房地区露头数字模型Fig.3 Digital outcrop model of Yijianfang area

结合人工考察测量的数据,对采集的露头三维数据进行校正,建立较为准确的露头数字模型。利用Acute3D Viewer等软件对露头裂缝和溶洞进行观察和统计测量,可以分析查看一间房地区整体地貌、构造形态及岩性特征,以补充野外踏勘测量缺失的溶洞。

在室内进行一间房露头数字模型观测,通过模型数字化工具测量统计裂缝、溶洞规模数据,在模型平面图中将观察到的溶洞位置、溶洞平面形态以及发育的裂缝密集带标注出来(图4),结合野外人工观察分析露头缝洞的静态组构特征。按照溶洞的形态、规模和成因等因素,将其按照干流洞、支流洞、厅堂洞以及末梢洞4种类型进行描述[21]。

图4 一间房剖面岩溶缝洞空间分布特征Fig.4 Fracture-cave distribution of Yijianfang area

一间房地区发育的溶洞规模较大、延伸长、分支多,平面上呈雁列式排列,沿剖面成带状分布,周缘裂缝发育较多且与溶洞连片分布形成统一整体。厅堂洞是由于断裂影响垮塌形成的规模较大的房屋状溶洞,纵横向尺度都大,一般高度大于15 m,横向规模可超过30 m,内部充填物多为碎屑沉积物和垮塌角砾充填,具有良好的储集空间;由于断裂带的影响,地表水由此下渗,厅堂洞顶端连通垂向渗流通道。干流洞和支流洞是径流带的主体,呈管道状溶洞,干流洞高度一般不超过15 m,支流洞尺度较小、高度一般不超过5 m,干流洞常作为支流洞和厅堂洞的连接管道;干、支流洞主要受地下河潜水面影响在厚层灰岩内沿层面进行横向溶蚀,其在平面的横向延伸方向及形态受周缘裂缝及断裂带的控制;干流洞一般被多期地下河沉积和垮塌角砾充填,支流洞多为泥质含量较高的河道沉积物。末梢洞则是由于地下水渗入干支流洞周缘的裂缝,溶蚀扩大形成的小尺度溶洞,一般洞高小于0.5 m,洞内多为化学充填物和地下河沉积充填。

3 讨 论

3.1 缝洞充填特征及期次

一间房地区古溶洞是经过多次溶蚀形成的,数字露头模型仅体现古溶洞现今的静态特征,其形成演化过程尚需进一步研究。综合构造行迹法、构造背景分析、应力裂缝关系分析和地化测试分析等手段,对岩溶缝洞及其充填物进行期次划分。

一间房地区受多期构造运动影响,其古岩溶现象主要与加里东中晚期、海西早期、印支—燕山期裂缝有关[22]。通过露头数字模型观测和构造背景分析,研究区受加里东中晚期近N-S向主压应力方向,发育半充填的层面溶蚀缝和走向35°~50°的裂缝;海西早期主压应力方向为NW-SE向,发育走向为320°~ 340°的张剪缝,充填程度较高;印支—燕山期的主压应力为近NE-SW向,发育充填程度高的共轭裂缝。

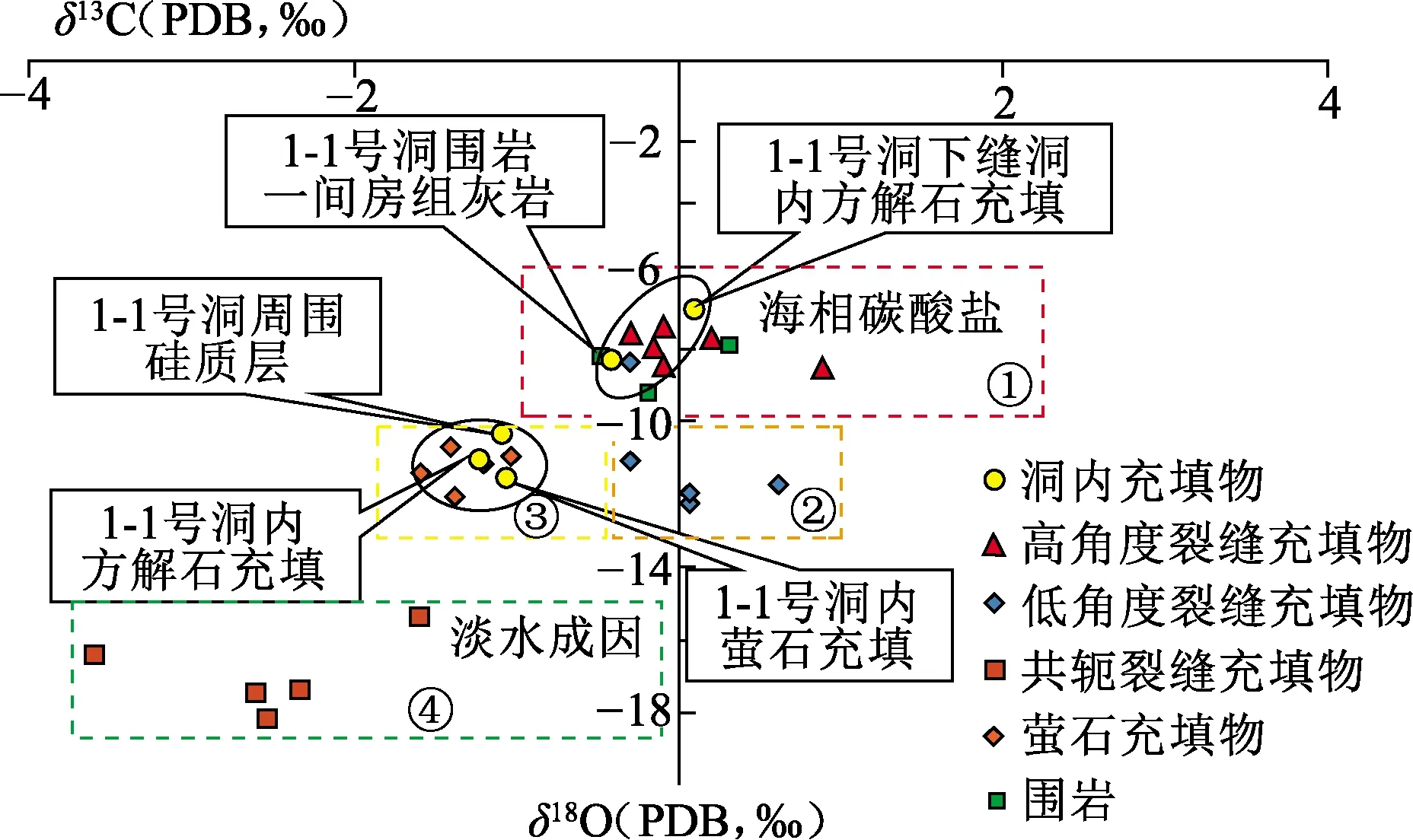

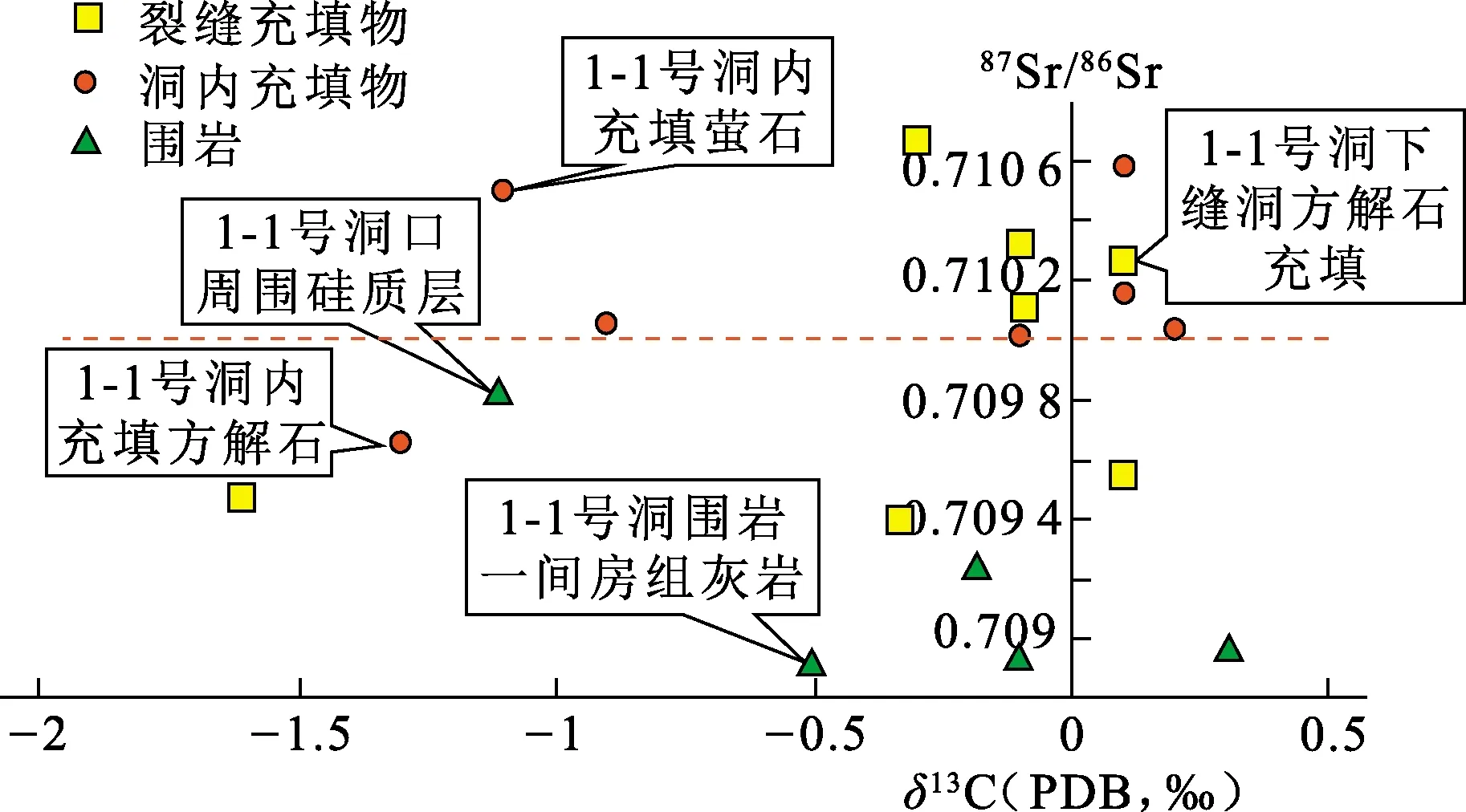

依据张秀莲[23]的研究,一般奥陶系海相石灰岩的δ13CPDB介于-5‰~5‰,δ18OPDB介于-6‰~-10‰。根据碳氧同位素特征分析裂缝充填物分为4期(图5):①充填物多为方解石,δ13CPDB介于-2‰~2‰,δ18OPDB介于-6‰~-10‰,盐度Z>120,属于海相成因,其成分与围岩一间房组灰岩成因相近,裂缝形成于加里东中晚期;②充填物的δ13CPDB介于-0.5‰~1‰,δ18OPDB介于-10‰~-13‰,盐度Z>120,仍属于海相成因,裂缝由海西早期发育,由于地壳抬升裂缝充填物受淡水淋滤作用,18O流失;③多为萤石充填物,其δ13CPDB介于-2‰~-0.5‰,δ13CPDB介于-10‰~-13‰,其87Sr/86Sr介于0.710~0.712(图6),裂缝充填物受到海西晚期热液影响,18O和13C随H2O和CO2流失,87Sr/86Sr介于0.710~0.715;④充填物的δ13CPDB介于-1‰~-6‰,δ18OPDB介于-15‰~-20‰,两值相较于围岩明显偏负,盐度小于115,属于淡水成因的方解石,裂缝形成较晚,其充填物受大气淡水淋滤作用,大气降水具有贫18O富12C的特点,使得δ13C和δ18O呈现负偏移。

图5 裂缝充填物碳氧同位素特征Fig.5 Carbon, oxygen isotope characteristics of fillings

YJF1-1号古溶洞(图4)受加里东运动和海西运动的影响,其周围岩石及充填情况受到海西晚期热液作用的影响。溶洞围岩与一间房剖面的一间房组灰岩性质相近,是海相成因的生物碎屑灰岩;由碳氧同位素分析图(图5)可知,洞下周缘裂缝的方解石充填与围岩成岩环境相近,属于①区的裂缝,是加里东中晚期发育并充填的裂缝;洞内萤石、方解石充填和硅质岩层位于碳氧同位素分析图的③区,δ13CPDB介于-2‰~-0.5‰,δ18OPDB介于-14‰~-10‰,87Sr/86Sr介于0.709 5~0.710 6(图6),萤石矿脉和硅质岩层都是海西晚期受热液影响形成的产物。

图6 YJF1-1号洞内充填情况锶同位素分析Fig.6 Strontium isotope characteristics of fillings in cave YJF1-1

3.2 岩溶发育主控因素

碳酸盐岩的可溶性是溶蚀的基础因素,水动力条件是岩溶的必要条件。一间房地区岩溶作用主要发育在一间房组和鹰山组,由多层泥晶灰岩、生物碎屑灰岩、白云岩和砂屑灰岩等组成,岩溶缝洞系统主要发育于灰岩层,白云岩中则以溶蚀孔洞为主。一间房地区主要受加里东中晚期水流浅循环和海西早期水流深循环的影响,对一间房组和鹰山组缝洞进行溶蚀改造[24]。

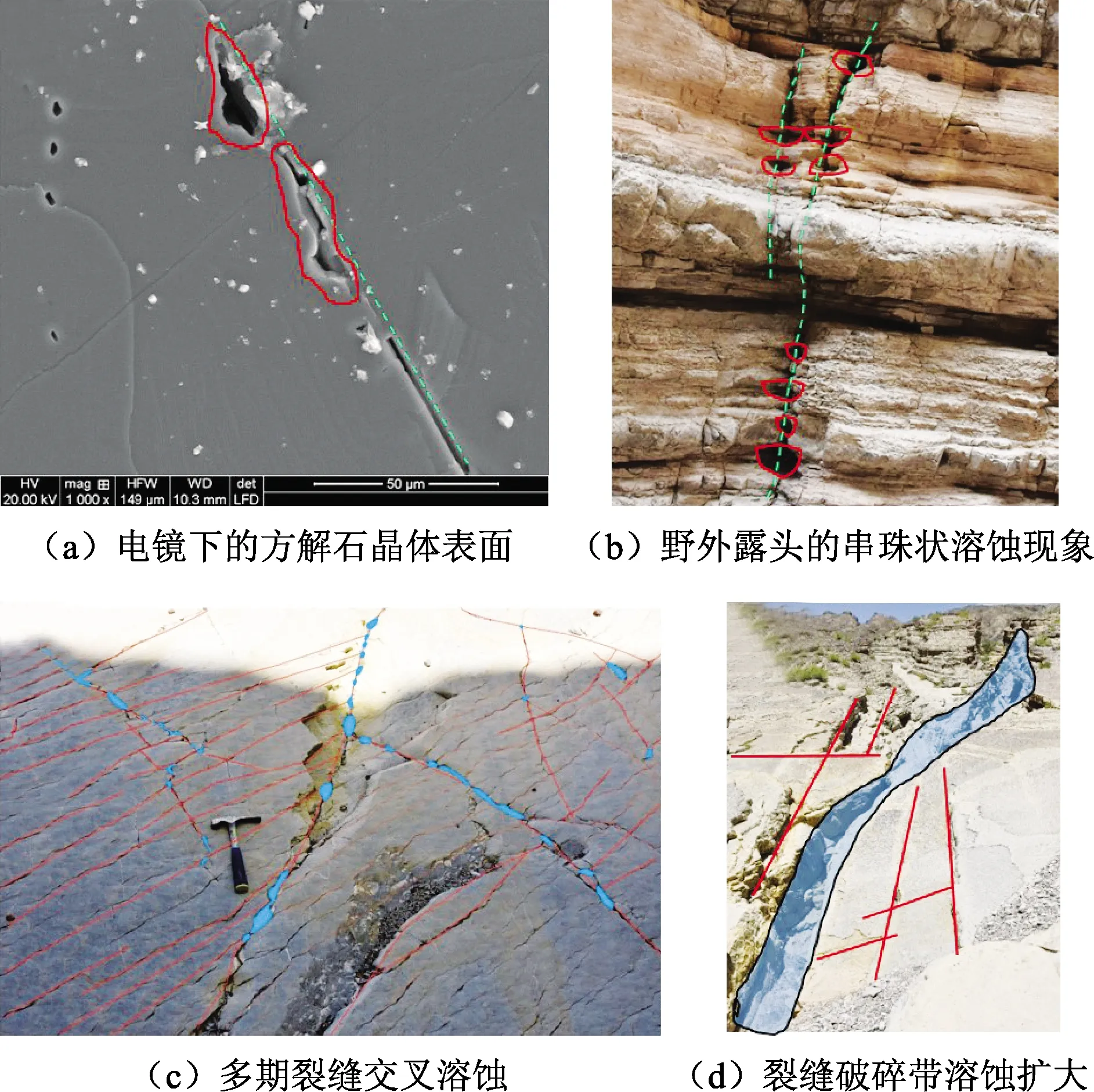

岩溶作用与断层、裂缝发育密切相关。裂缝可作为流体的运输通道,增大岩层的孔隙度和易溶程度,野外露头通常会沿裂缝发育一系列串珠状溶洞(图7 (a)),且在微观形态下也可观察到(图7(b));在裂缝交汇处,岩石破碎程度更高,使得溶蚀更易发生,形成溶洞(图7(c));同时岩溶作用的侵蚀使得岩层更易破碎,断层更易形成(图7(d))。由于这种特性,溶洞与裂缝系统通常相伴而生,相互促进发育,形成现今研究的岩溶缝洞结构。

图7 野外露头沿裂缝溶蚀现象Fig.7 Field outcrop erosion phenomena

裂缝对溶洞后期改造起重要作用。通过露头数字模型观察和统计,溶洞的延伸方向一般与周缘裂缝走向相匹配(图4),由于裂缝对溶蚀的促进作用,溶洞形态会沿裂缝带的范围溶蚀发育,裂缝带对溶洞的分布、形状和规模都有较大的影响。

3.3 一间房岩溶缝洞演化特征及意义

综合研究区构造背景分析、缝洞空间分布特征和期次特征,提出一间房地区岩溶缝洞发育演化模式(图8)。研究发现,溶洞内加里东期溶洞充填物较少,周缘却发育加里东期的裂缝,洞内充填主要是海西期充填,且溶洞受热液影响较为明显。结合研究区构造背景,加里东早期研究区沉积巨厚一间房组和鹰山组碳酸盐岩层,加里东运动中晚期,受南天山洋向北俯冲消减影响,碳酸盐岩层出露地表,发育大量构造裂缝,密集处溶蚀成小型的缝洞网,为后期缝洞型储层的形成提供基础条件;海西期地壳抬升,形成碳酸盐岩台地,强烈的大气淡水淋滤作用和剥蚀作用,在加里东期岩溶缝洞的基础上,进而溶蚀发育成更加复杂、规模更大的缝洞系统;印支—燕山期地壳继续抬升,发育的构造裂缝继续对溶洞进行改造,沟通同岩层的溶洞、垂向上的溶洞,为流体的运移提供有利通道;至喜山期时,地壳再次抬升,岩溶缝洞暴露至地表,其部分形态得以进行勘测。

基于一间房露头的数字表征的研究发现,裂缝与溶洞发育有着密切关系,不仅为溶洞的发育提供流体通道,并可作为后期油气疏导的有力通道。干流洞连接厅堂洞和支流洞,其发育受加里东中晚期—海西期裂缝带控制,溶洞延伸形态沿裂缝带发育,洞顶未充填缝洞及垮塌角砾层具有较好的油气储集能力;支流洞是干流洞的小尺度分支,多被化学沉积和碎屑充填,且未充填程度低、油气储集性一般;厅堂洞受晚期断裂带影响垮塌形成,规模尺度最大,是垂向渗流带与干流洞的通道,其高孔隙度充填物和顶部未充填空间是较好的油气储集空间;末梢洞由印支—燕山期裂缝发育溶蚀形成,规模最小,多充填化学沉淀物和碎屑充填物,且未充填程度高、具有一定的油气储集能力。

图8 一间房地区岩溶缝洞演化模式Fig.8 Karst fracture-cave combination model

结合岩溶露头表征的研究,通过测井解释和波阻抗反演,进行缝洞体的识别标定,更精准地分析缝洞三维结构。依据塔河油田实际开采情况,厅堂洞及干流洞未充填区油气产量较高,部分末梢洞也有较好的油气储集性。针对缝洞型储层的不同缝洞体特征,为提高油田产量,不仅要对厅堂洞、干流洞等油气有效聚集区进行精细识别,还要提出更加精细的油气开发策略,小洞注大洞采、缝注洞采等。有效识别岩溶缝洞的分布特征,明确缝洞的演化模式,对缝洞型油气藏的精准开发具有重要的指导意义。

4 结 论

(1)相较于传统的野外地质考察,露头数字化表征具有工作效率高、定量化程度好、采集的资料精度高等优势。利用无人机倾斜摄影和激光扫描等手段采集露头数据,经过点云数据处理,实现露头数字模型的构建。通过露头数字模型观测研究缝洞静态分布特征,溶洞多呈厅堂状和管道状形态,与裂缝连片分布形成统一整体,呈带状分布在剖面上。

(2)基于构造背景、缝洞充填物碳氧同位素测试和87Sr/86Sr等多种因素,明确岩溶缝洞充填分为4期。可溶性岩性和水动力条件是岩溶发育的基础,而裂缝对溶洞后期的发育改造起重要作用。裂缝促进岩溶作用的进行,对溶洞形态发育具有一定控制作用;裂缝对溶洞间的连通起到沟通渗流的作用,为油气储运提供优势通道。

(3)一间房地区岩溶缝洞主要受加里东中晚期和海西早期构造运动的影响。加里东中晚期的构造运动形成大量构造裂缝,溶蚀孔洞沿裂缝大量发育;海西早期地壳抬升,在此基础上进行溶蚀扩大,形成更具规模的缝洞体系;印支—燕山期地壳继续抬升,发育的裂缝不断改造溶洞,形成如今复杂多变的岩溶缝洞型储层。