普通高校体育课程与学生体质健康相关性研究*

2020-10-27李柏

李 柏

(三亚理工职业学院公共基础教学部,海南 三亚 572022)

随着我国经济的发展和社会的进步,在社会环境和个体发展需要的背景下,学生体质健康的发展不断受到社会的聚焦。身体素质严重下滑、亚健康人群扩大、慢性疾病年轻化和肥胖率不断攀升等社会体质健康问题受到广泛关注。从社会发展层面分析,个体是社会的重要组成部分,是社会活动参与的有机组成;从个体发展层面分析,身体健康和功能正常是个体从事一切社会活动的载体,是实现自我发展的重要基石。2014年教育部修订《国家学生体质健康标准》(以下简称《标准》)以来,对高校学生体制健康提出了新的要求,对体质健康标准评价体系进行了结构性优化,确立了以身体形态、身体机能、身体素质的三维评价体系,是我国学生体质健康评价的标准测试体系。2016年国家相继出台《健康中国2030》和《全民健身指南》国家战略,从国家层面进一步确立了体质健康在全面建成小康社会期间的重要作用,期许“人均健康预期寿命显著提高,人民身体素质明显增强,人民健康水平持续提升。”从《标准》的修订,到《健康中国2030》战略的发布,国家逐步确立以点、线、面组成的国民健康计划,以及对小学、中学、大学和普通公民体质健康教育进行了全方位多层次要求。学生体质健康问题是关乎国家持续稳定发展的动力,是个体追求自我发展的先决条件,因此促使社会重新审视体育的功能与价值。体育课程是学校体育发展的重要载体,是学生体育锻炼的重要物质场所和运动技能习得的重要途径,对学生体质健康的发展起着重要的作用。本研究系统研究学校体育课程对体质健康的促进作用,分析体育课程产生作用的可能机制,探讨学生体质健康发展的影响因子,推演体育课程与体质健康之间的关系,把握体育课程与体质健康之间的核心要义。

1 质性研究的应用

质性研究是基于扎根理论中的分类归纳法、连续比较法、类型比较法、个案关联法和既有基本逻辑进行的研究方法。它将繁杂和零散的研究材料通过严密的分类和连续的比较,在研究的过程中通过开放式编码、主轴编码、核心编码和饱和度检验等一些列研究程序,分析并构建研究理论模型的方法;将质性研究方法引入体育课程和体育教学的特定领域,对其进行体育课程的结构影响分析,构建影响体育课程因素的研究理论模型,探索体育课程与体质健康之间的相关性。

1.1 基于质性研究的体育课程分析

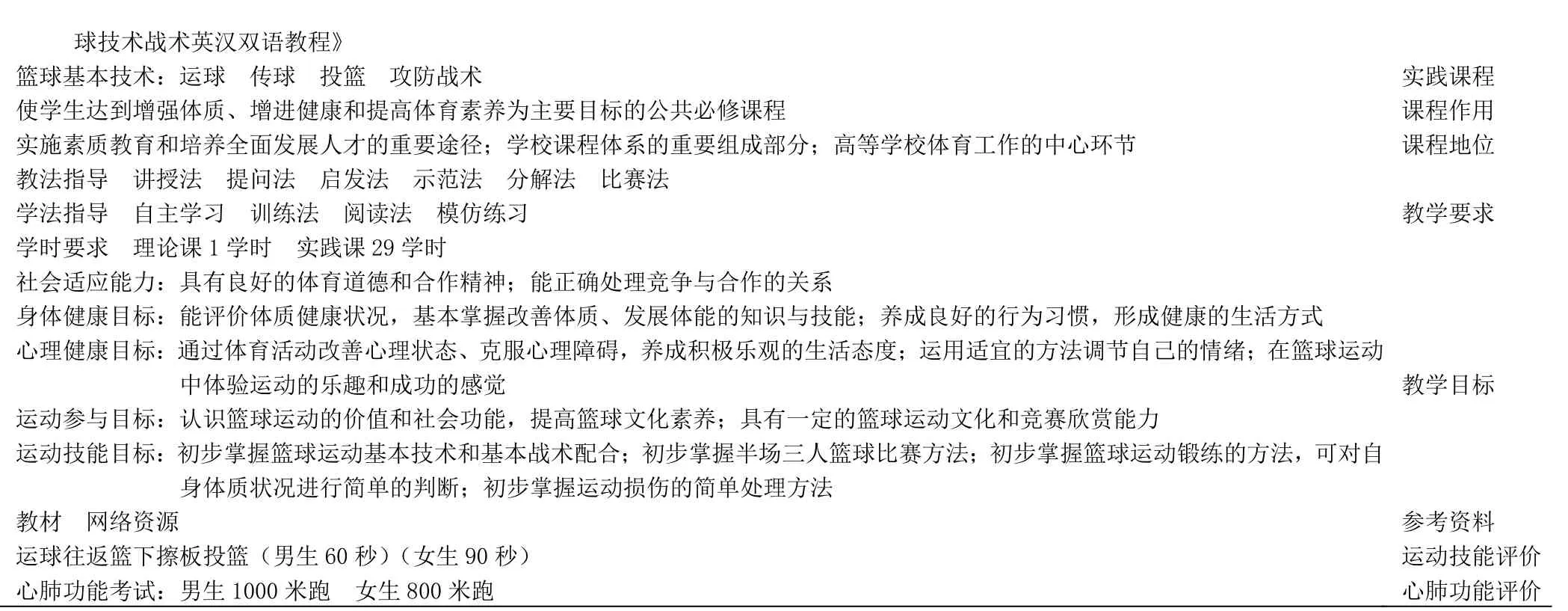

体育课程教学大纲是课程实施的指导性纲领文件,具有严密的理论逻辑和长期的实践凝练,是指导课程教案设计的主要依据,在课程的建设中起着至关重要的作用。本研究引入质性研究方法,对体育课程教学大纲等相关分散性材料进行基于扎根理论的研究分析,结合教学大纲既有的理论逻辑和经验总结,通过开放式编码、主轴编码、核心编码和饱和度检验的一系列研究程序,探索体育课程的影响因素,构建体育课程的研究理论模型,推演体育教学实践促进体质健康发展的理论依据。本研究依据球类、技能类、体能类和表现类选取四门高校体育课程(篮球、游泳、乒乓球、健美操)进行相关性分析,运用NVivo 12.0对篮球课程教学大纲进行质性研究分析,构建体育课程研究理论模型,分析体育课程影响和制约因素。

1.1.1 开放式编码

本研究将体育课程教学大纲按照行文的逻辑进行拆解,作为开放式编码的原始材料,运用分类归纳法和体育教学大纲设计的理论逻辑,按照独立个体材料和现象的概念、定义、解释、所指、意义和作用等相关内涵为依据,将拆解之后的独立个体材料和现象再次进行分类归纳和聚类分析,对其进行概念化和范畴化,使独立的个体材料在理论逻辑和结构框架上更加严密、合理。开放式编码从教学大纲材料中拆解和整理出162个独立材料节点,归纳和抽象出10个范畴概念(表1)。

表1 开放式编码范畴化

1.1.2主轴编码

?

本研究将开放式编码过程中的10个范畴主题词和162个自由节点作为主轴编码的基础,运用连续比较法和类型比较法,再次进行深度分析、解释、定义、理论层级和节点关联,对自由节点进行范畴化和概念化的反复类比,进行自由节点和范畴之间的理论逻辑关联。主轴编码阶段从10个范畴主题词的基础上再次比较和类比出4个主范畴(表2)。

表2 体育课程影响因素的范畴化

1.1.3 核心编码

在主轴编码的分析结果中,共有4个主范畴共同对体育课程产生影响,根据主范畴的所指和解释,选择将核心范畴定义为体育课程的影响因素,构建体育课程的研究理论模型。核心一级编码4个,包括:课程内容、课程目标、课程教学和课程评价,涵盖了体育课程教学大纲的四个方面;核心二级编码10个,包括:理论课程、实践课程、课程作用、课程地位、教学内容、教学要求、教学目标、参考资料、运动技能评价和心肺功能评价,涵盖了体育课程的十个具体要素(表2)。

1.1.4 理论饱和度检验

在体育课程研究理论模型的基础上,本研究对其进行理论饱和度检验,在开放式编码和主轴编码的过程中,使用的分类归纳法、连续比较法、类型比较法对独立个体材料进行分析和研究,在理论饱和度验证过程中运用等同的方法对所构建的体育课程研究理论模型进行二次验证,以概念边界的界定和类型比较的重复为依据,对未达到饱和度的概念再次进行材料收集、整理、解释和定义。在对体育课程研究理论模型验证过程中,研究理论模型不再产生新的概念和类型的重复,说明所构建的体育课程研究理论模型已经达到饱和度要求。

1.2 制约体育课程发展的影响因素

从体育课程质性研究理论模型中分析,课程内容、课程目标、课程教学和课程评价是共同影响体育课程的四要素,在4个主范畴中有10个次级影响因素,课程内容中包括:理论课程和实践课程;课程目标中包括:课程地位和课程作用;课程教学中包括:教学内容、教学目标、教学要求和参考资料;课程评价中包括:心肺功能评价和运动技能评价;其中课程教学是树状结构中的主要构成(图1)。体育课程在四要素的影响下,各要素产生的效用和促进机制并非具有等同均衡效应。课程内容是基础,是体育课程的物质、制度、规则和文化的载体;课程目标是导向、是体育课程的方向与归宿;课程教学是核心、是体育教学的实施与实践;课程评价是反馈,是体育课程建设的总结与提升;课程内容、目标、实施与实践、评价与反馈构建了体育课程的循环模型。

图 1 体育课程影响因素的研究理论模型

1.2.1课程内容

课程内容由理论课程和实践课程构成,实践课程是课程内容的主体构件,是由独立运动项目或综合运动项目所组成,是由若干不同的身体运动,依据不同的运动部位、运动形式、轨迹、时间、速率和负荷,在特定的运动规则下所进行的身体运动过程,即体育课程实践过程中所指的运动项目。在身体教育实践中机体必须承担一定的运动负荷,是体育课程区别于其它课程的本质,因此实践课程主要对机体产生运动负荷刺激,从而提高身体运动器官的机能水平。理论课程是运动项目的理论构建与阐释,构建运动项目的规则、制度和文化内涵,阐释运动项目的物质基础,是对体育运动项目文化价值的认知、解构与重塑。

1.2.2 课程目标

课程目标主要由课程作用和课程地位组成,课程目标是指课程的设计过程中所要达到的特定效用和目标规划,对体育课程具有重要的导向作用。课程作用是对体育课程的整体认知,是确立对体育课程的顶层设计和规划,是促进学生对身体认知理念的自我重塑;课程地位是确立体育课程在学校教育和育人环节过程中的地位和作用,是促进身体认知的外生性要素。课程目标的导向作用,为体育课程的发展指明方向与归属,对体育课程教学大纲、教学计划、体育教学实践和课程评价等体育教育全过程具有指向性意义,通过对体育课程物质、制度、文化和观念的认同,确立“健康第一”的终身体育价值观。

1.2.3 课程教学

课程教学由教学内容、教学要求、教学目标和参考资料构成,课程教学是体育课程的核心环节,是培养体育课程理论知识和掌握运动技能的核心要义,是师生共同依据教学大纲和教学计划完成所规定的教学内容。课程教学在课程内容和课程目标的导引下,实施关于理论教学和运动技术实践的过程,在理论教学中是以体育锻炼知识学习和确立终身体育价值观念为主要内容;实践教学则是运动技能的习得和身体运动的过程,是在身体运动和体育场景中对身体施加一定生理和心理负荷,刺激机体不断的重复练习,产生机体生理适应的过程,使机体获得良好的环境适应能力和机能水平,因此课程教学是体育课程的核心本质。

1.2.4 课程评价

课程评价是由运动技能评价和心肺功能评价构成,运动技能评价是对体育课程中运动技术的习得和掌握能力进行评价,心肺功能评价是对体能状况的评价,反映体质健康有氧能力的指标。师生在共同参与体育课程教学和运动实践的基础上,通过预先设定的教学目标,对学业课程进行学习评估,以此评价课程教学在理论知识和运动技能上的学业水平,是否达到课程目标的预设标准和要求。课程评价是对课程目标的回归,是对师生进行学业水平的总结和反馈,用于学习策略的调整和课程建设的依据,在体育课程教学循环中进行总结和提炼,使课程建设水平不断提升。

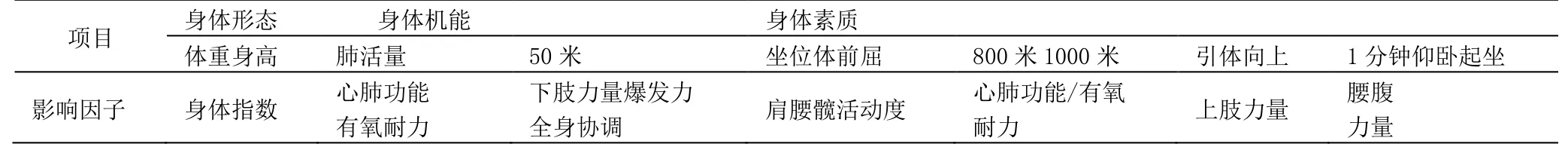

2 《国家学生体质健康标准》的影响因子分析

2014年修订的《标准》评价体系,将学生体质健康标准划分为身体形态、身体机能和身体素质三个维度,占比分别为15%、15%、70%,通过七个影响因素进行表达。它从体育学、运动学和训练学聚类分析:外表形态(身高、体重);心肺功能系统(肺活量、800米1000米);柔韧(坐位体前屈);力量(1分钟仰卧起坐、引体向上);爆发力和灵敏协调(50米)。通过聚类归纳对分类项目进行详细的影响因子分析,外表形态是通过体重和身高的比值(BMI)进行表达,身高属于先天性遗传基因,运动干预无法获得颠覆式的改变,通过体育运动干预人体体重和脂肪比可以获得良好的收益,因此控制体重和脂肪比是外表形态获得良好效果的干预因子;心血管系统和呼吸系统(肺活量、800米1000米),肺活量是反映机体气体交换功能和呼吸系统健康的指标,800米1000米属于耐力跑运动,是全身性参与的有氧耐力运动,是典型性反映心血管系统和呼吸系统健康状况的指标,也是反映机体长时间完成一项运动和工作的外在表现,耐力跑在刺激心肺功能的提高方面效果显著,依靠增加对心血管和呼吸系统的运动负荷,刺激心率储备的增加、肺活量的提高以及血氧供应能力的提升,是心血管和呼吸聚类的重要干预因子;柔韧项目中的坐位体前屈是反映肩、腰、髋等关节可能达到的活动程度,良好的身体柔韧度对于防止运动损伤具有重要的作用,该项的干预因子主要为肩、腰、髋等关节的活动程度,以及各关节周围所覆盖的韧带、肌肉和软组织的多少及活动范围所决定,主要依靠锻炼中的拉伸训练进行干预;力量类主要通过力量训练和负重刺激进行干预,引体向上是通过训练上肢肌群进行干预,而仰卧起坐则是通过腹背肌群训练和核心力量训练进行干预;爆发力和灵敏协调类主要通过增强式力量练习、敏捷训练和协调配合练习进行干预。因此通过三个维度和七项指标构建《标准》影响因子模型(表3)。

表3 《国家学生体质健康标准》影响因子模型

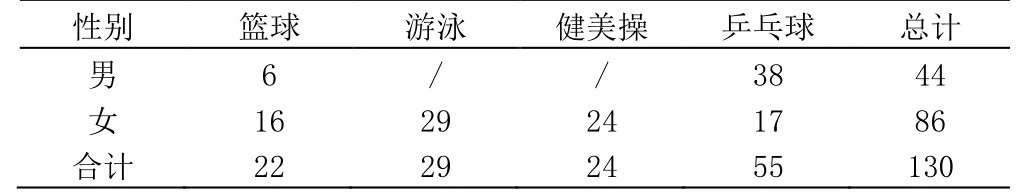

2.1 数据采集

本研究依据三亚学院2018年《标准》测试上报数据为基准,在篮球、游泳、健美操和乒乓球四个项目中随机抽取130名学生样本,项目人数采集分布情况(表4),按照标准测试要求进行体质健康数据采集,其中女生86人、男生44人,平均年龄21.3岁,其它人体测量特征(表5),所有测试者均身体健康,无运动障碍,符合测试标准要求。

表4 运动项目采集样本分布

表5 数据采集者的基本生理指标

2.2 数据分析

表6 数据采集者的《国家学生体质健康标准》等级分布

本研究依据《标准》计分模型,采用体质健康分析软件核算测试者的体质健康评分和等级,按照不同的运动项目和等级进行聚类分析(表6),在抽样数据中,及格分数的学生人数最多,占比超过70%,其次是不及格人数占比19.2%,优秀人数占比仅有0.8%。

本研究将抽样数据中的130名学生体质健康评分数据在SPSS24.0软件上进行非参数检验,使用独立样本两两比较的方法,分别比较4个组别、两两对应的关系,在6个分组上的体质健康指标评分,对其进行组别差异分析和组内两两比对差异分析(表7、表8)。

表7 各组课程类别与学生体质健康指标评分的差异性系数

表8 各组别内部两两比较关系的中位数比对

本研究采用Kruskal-Wallis H检验,比较参加不同体育课程(健美操、游泳、乒乓球、篮球)的学生群体之间,体质健康指标的身体形态、身体机能、身体素质和综合体质健康指数的分布差异。根据直方图判断各组指标中评分分布的形状基本一致。各组指标评分的分布不全相同,差异具有统计学意义,各项指标评分的H值和P值分别如(表7)。在进行非参数检验过程中,笔者同时对四组数据进行中位数的比较,各组存在显著性差异数据的中位数值比较分别如(表8)。游泳课程在肺活量、坐位体前屈、立定跳远和总分值四项指标中中位数值最高,健美操课程在引体向上仰卧起坐指标上的中位数值最高。笔者采用Bonferroni法校正显著性水平的事后两两比较发现,健美操课程与游泳课程在肺活量指标;乒乓球课程与篮球课程在引体向上仰卧起坐指标;乒乓球课程与健美操课程在引体向上仰卧起坐指标;乒乓球课程与游泳课程在坐位体前屈、引体向上仰卧起坐、立定跳远、总分值指标上的差异有统计学意义,其它组之间的差异无统计学意义(表9)。

表9 各组课程内部两两比较关系的差异系数

2.3 结果分析

学生体质健康数据等级分析和体育课程与体质健康指标评分的相关性分析结果表明:(1)在抽样数据中70%的学生体质健康等级为合格,优秀和良好等级仅占6.2%,19.2%的学生不及格,说明学生体质健康水平普遍较差,并且在等级数据形态上呈偏态分布,出现结构分布的不合理现象。(2)体育课程与体质健康差异性分析的结果显示:肺活量、坐位体前屈、引体向上仰卧起坐、立定跳远和总评分指标存在显著差异,说明参与不同体育课程在体质健康指标的促进作用上具有显著性差异。(3)在四组体育课程两两比较关系中,健美操课程与游泳课程的肺活量指标,乒乓球课程与篮球课程的引体向上仰卧起坐指标,乒乓球课程与健美操课程的引体向上仰卧起坐指标,乒乓球课程与游泳课程的坐位体前屈、引体向上仰卧起坐、立定跳远、总评分指标上存在显著性差异。这验证了不同运动项目在体质健康指标的促进作用上具有显著的差异,表现为体质健康指标高度反映运动项目特征,如游泳课程在肺活量、坐位体前屈、立定跳远和总评分四项体质健康指标上的中位数值显著高于其它课程,说明体能类课程在促进体质健康的发展上具有显著性作用,因此体育课程对体质健康的促进作用,存在显著的项目特征和项群特征差异,表现为体能类课程在促进体质健康的发展上具有经济性、有效性和广泛性,技能类和表现类课程在促进体质健康发展中具有明显的项目特征短板。

3 体育课程与体质健康的相关性研究

体育课程与体质健康的相关性研究,依据球类、表现类、体能类、技能类为标准,选取具有代表性的四门体育课程(篮球、乒乓球、健美操、游泳)进行课程质性研究,以及130名学生体质健康数据分析,构建体育课程的研究理论模型,分析体育课程的影响因子,结合学生体质健康数据进行相关性研究。它从体育学、社会学和心理学方面探讨体育课程与体质健康之间的相关性,研究体育课程对体质健康发展的促进机制,为体育课程建设、体质健康发展和科学体育锻炼提供理论依据。

3.1 体育课程促进体质健康发展的可能机制

从体质健康的影响因子结构模型分析,体育课程促进体质健康的发展具有重要的作用,可以从理论上构建运动项目的文化认知,从实践中习得运动技能和锻炼方法。从体育学分析,体育课程是由不同身体运动形式组成的运动项目,进行运动技能的传授和学习,身体运动是个体参与运动的基本方式,生理属性和功能的完整性是个体社会属性存在的基础,因此个体体质健康是人类从事社会活动的必要基础。机体在身体运动负荷基础上不断适应新负荷、新刺激,从而提高机体的生理指标和身体机能水平,促进了体质健康的发展。从心理学分析,个体对身体运动认知是自我认知的重要环节,从个体压抑心理来看,日常生活中所见的压抑和焦虑情绪出现频次最高,通过体育课程的激烈身体运动,调节、转移或终止压抑和焦虑情绪的活动过程,从而促进个体焦虑和压抑情绪的释放,达到疏导心理健康的作用。从社会学分析,社会关系是个体存在的重要基础,个体参与社会活动是对社会群体的认同,在体育课程构建的微型社会关系中,个体扮演不同的运动角色,在既定的运动规则下进行激烈的体育运动,尝试运动角色的定位,进行不同运动角色主体的认知、解构和重塑过程,增强了个体对规则意识的遵守和认同,从而促进个体对社会适应能力的提高。因此体育课程通过运动技能为载体,在不断的运动负荷刺激作用下提高各项生理指标和机能水平,同时也在心理上和社会适应能力方面促进身心协调发展。

3.2 体质健康发展中的经济性和有效性

近年来体育课程“兴趣论、情景论、快乐体育”思潮的不断发展,以及体育课程项目和内容的多元化发展,体育课程的广度得到拓展,而体育课程的深度、质量、效益却收效甚微。在课程项目学习中不断接受新项目的学习,但在运动项目的纵向学习深度上难以体现,出现学习者接受众多课程项目学习,却没有一项真正擅长的体育项目用于身体锻炼的现象,降低了对运动项目的深度理解和认知,促使学习者自我规划体育锻炼的能力不足。课程教学强调运动技能的习得,缺乏项目的必要体能训练和学生体质健康数据的应用研究,导致体育课程与体质健康之间的错位,说明体育课程和体质健康发展的有效性和经济性难以形成有效值区间,表现在项目上缺乏对体质健康的制衡规律认知和课程分析,制度上学校课外锻炼指导、公共锻炼场地选择、课外锻炼制度建设和体育文化建构缺乏有效衔接,不能形成有效的“补短效应”和“制度文化”,以促进体质健康的经济性和有效性发展。

3.3 体育课程与体质健康发展的契合性

体育课程的目标是“健康第一”,体质健康是实现“健康第一”的具体指标。学校从课程内容、制度和文化方面构建体育课程与体质健康的契合性发展模式,是实现协调共生发展的有效途径和方式。学校在体育课程内容的选择上适应体质健康发展的经济性、有效性和基础性要求,充分保障体质健康发展的基础性地位;在体育课程教学和评价目标上应该以体质健康的发展为导向,实现“健康第一”在理论和实践上的合一性发展,促进体育课程与体质健康之间的有效融通,以此促进体质健康的“基础性”和“全面性”发展;在学校体育制度的顶层设计上应以学生身心健康发展为主要原则,在课程制度方面以身体素质发展为基础的导向评价机制,课外锻炼的过程性评价和进步性激励制度,保障自主锻炼的内生性和延续性。学校以体育课程教学为基础,引导校园体育文化的普及;以课外体育锻炼为特色,促进自我体育锻炼文化的形成;以体育竞赛为升华,拔高学生体育锻炼和课余训练的个性体育文化发展。因此学校要结合体育课程内容的选择、体育课程制度的建设和体育文化的构建,促进体育课程与体质健康之间的契合性发展。

4 结论

本文通过对体育课程与体质健康相关性研究,结果显示:(1)目前高校体育课程依然是大学生身体素质锻炼的主要途径和方式,在抽样数据中,学生体质健康水平普遍较差,在等级数据形态上呈现偏态分布,出现分布结构的不合理现象;(2)参与不同体育课程对体质健康的促进作用存在显著的差异,具有明显的运动项目特征和项群特征,并且体质健康指标高度反映运动项目特征,体能类课程在促进体质健康发展中具有良好的经济性、有效性和广泛性,而技能类和表现类课程则存在明显项目特征短板,有针对性的补齐项目特征局限的“短板效应”,对于体育课程的发展和体质健康的提高具有重要意义;(3)在体育课程促进体质健康发展的机制研究中,体育课程通过运动负荷对机体组织和运动器官进行有效刺激,产生生理适应来提高身体素质的功能和水平;通过身体运动的特殊形式,调节、转移或终止焦虑和压抑情绪的渐进过程,保持疏导心理健康的作用;通过运动场景主体角色的扮演,在运动角色的认知、解构和重塑过程中,增进了规则意识的认知,促进了社会适应能力的提高;(4)在体育课程多元化发展过程中,体育课程的广度得到拓展,而过度强调运动技能的习得,使得体质健康的经济性和有效性并不理想;(5)结合体育课程内容的选择、体育课程制度的建设和体育文化的构建,促进体育课程与体质健康之间的契合性发展。