甘肃省县域乡村生活质量空间分异特征及其影响因素

2020-10-26马利邦豆浩健车兴龙

马利邦,李 欢,豆浩健,柏 杰,方 芳,车兴龙

(西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070)

城市与乡村是人类社会发展过程中形成的2个既相互联系,又有一定差异的社会空间单元,城市与乡村发展及其相互作用始终伴随人类社会的发展而被广泛研究和讨论[1]。中国作为世界上最大的发展中国家,其农村经济形态、空间格局和社会形态均伴随着改革开放发生了巨大的改变,农民生活环境有很大程度的改善,但仍然存在诸多“乡村病”,如农业生产要素高速非农化、农民社会主体过快老弱化、农村建设用地日益空废化以及农村水土环境严重污损化等[2],这些均成为影响乡村生活质量提高的主要因素。此外,中国“两个百年” 奋斗目标明确指出2020年中国要全面建成小康社会,而能否实现这一目标的关键在于乡村:既要解决“乡村病”,同时也要提高乡村居民的生活质量。

生活质量作为学术用语首先由美国制度经济学家加尔布雷斯(J. K Galbraith)于1958年在《丰裕社会》一书中提出,最初的定义是人们对生活水平的全面评价,包括个人对生活的满意程度、内在的知足感以及在社会中自我实现的体会[3]。随着工业化、城镇化进程的不断加快,城乡差异逐渐缩小、生活水平不断提高,人们已不再局限于满足基本的生活需求,开始追求较高品质的生活质量,因此乡村发展相对滞后的国家和地区村民的生活质量备受关注。经过半个多世纪的发展,国内外一些学者从社会学、经济学、心理学、医学、哲学、地理学与规划学等学科对乡村生活质量的内涵、评价方法、指标体系构建及案例评价进行了研究[4-6]。BRAUER等[7]对欧盟乡村发展政策中生活质量的重要性进行了评估;BONCINELLI等[8]衡量了农村地区生活质量的多个维度,确定地区的基本服务、基础设施和海拔高度对生活质量的重要影响;唐承丽等[9]开展了基于生活质量导向的乡村聚落空间优化框架与理想模式——乡村公路导向发展模式(RROD)的构建;周国华等[10]研究了湖南乡村生活质量的空间格局及其影响因素等;李欣等[11]对居民生活质量与生产、生活和生态(三生)功能水平空间格局进行定量测度及关联研究;田永霞等[12]对北京山区经济薄弱村居民主客观生活质量进行了对比评价及影响因素分析。总体来看,对于乡村生活质量的评价因测度指标体系的选取不同而结果差异较大,且基于社会学视角从空间上分析乡村生活质量的地域差异及形成原因的研究较少,不利于乡村发展政策的制定。

笔者以甘肃省为例,以县(市、区) 级行政区为研究单元,在构建乡村生活质量测度指标体系的基础上,利用空间自相关和地理探测器模型,识别诊断出县域乡村生活质量的空间分异及主要影响因素,揭示乡村生活质量及其主要影响因素的空间异质性。该研究可为提高乡村生活质量水平,有效实施乡村振兴战略提供参考依据。

1 研究区概况

甘肃省(32°31′~42°57′ N,92°13′~108°46′ E)位于西北干旱区、青藏高寒区和东部季风区三大自然区的交汇部,东西两端经度相差16°以上,相距约1 520 km;南北两端纬度相距10°以上,相距约1 655 km。甘肃省生态功能特殊,生态环境脆弱多样,生态地位极端重要。全省土地总面积为42.58万km2,占中国陆地总面积的4.72%。地势自西南向东北倾斜,陇南地区谷地和酒泉疏勒河下游谷地地势较低,其余大部分海拔在1 000 m以上,山地、高原约占土地总面积的70%,使得全省耕地中2/3以上是坡地,坡度大于25°的耕地占耕地总面积的12.84%。甘肃省深居大陆内部,海洋温湿气流难以到达,降水不易形成,大多数地区气候干燥,属大陆性很强的温带季风气候区,干旱和半干旱气候区面积占比高达70%,年平均降水量仅为302 mm,不足我国年平均降水量的一半,而且年平均降水量少于300 mm的地区约占全省面积的58%。

甘肃省辖14个市州87个县(市、区),可划分为陇中地区(兰州市、定西市、白银市、临夏州)、河西走廊地区(酒泉市、嘉峪关市、张掖市、金昌市、武威市)、陇东地区(平凉市、庆阳市)、陇东南地区(天水市、陇南市)和甘南地区(甘南州)5个片区。2016年末甘肃省常住人口中乡村人口为1 443.56万人,占全省常住人口的55.31%,共有农户495.25万户、农业经营单位3.95万个;2016年我国农民人均可支配收入达到12 363.4元,而甘肃农民人均可支配收入仅有7 457元。

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

数据主要来源于5个方面:(1)基础图件,包括甘肃省地形图(1∶250 000)、矢量行政边界(1∶250 000),均来源于甘肃省测绘局;(2)2016年人口、经济收入与支出、居住条件与文化、基础设施、公共服务等基础数据来源于《甘肃发展年鉴2017》《甘肃农村年鉴2017》《中国统计年鉴2017》《中国农村年鉴2017》等统计资料;(3)DEM数据来源于地理数据空间云,通过影像校正和坡度分析获得甘肃省87个县(区、市)的地面坡度、海拔数据;(4)依据谷歌地图利用GIS空间邻域分析方法分别获取到市中心、省会城市的距离;根据甘肃省各县区人口、耕地面积计算获得2016年人均耕地面积数据;(5)降水数据来源于国家气象科学数据中心。为了计算方便,将兰州市城关区、七里河区、安宁区、西固区和红古区合并为1个评价单元,将临夏市和临夏县合并为1个评价单元,最终包含82个评价单元。

2.2 研究方法

2.2.1变异系数法

为了最大限度减少权重确定过程中主观因素对评价结果的影响,采用客观赋值的变异系数法来确定指标权重。具体方法如下:

(1)

(2)

2.2.2加权求和法

采用加权求和法计算不同县(市、区)的乡村生活质量综合指数(quality of rural life,QRL,QRL),计算公式为

(3)

式(3)中,Zi为乡村生活质量各评价指标的标准化值。QRL值越大,表明乡村生活质量越好,反之则越差。

2.2.3空间自相关分析

利用空间自相关指数研究乡村生活质量的空间分异特征。全局空间自相关主要用于检验整体研究区的空间关联模式是相似、相异还是独立。局部空间自相关分析可以研究局部地区的空间集聚和孤立,检验相似或相异观察值的局部聚集。采用Moran′sI(I)和Local Moran′sI(Ii)分别探测整个研究区和局部地区的空间关联结构模式。I(Ii)系数与统计学上的相关系数类似,取值为-1~1,当I(Ii)=0时表示无相关性,I(Ii)取正值时为正相关,I(Ii)取负值时为负相关。

(4)

(5)

2.2.4地理探测器

对县域乡村生活质量及其影响因素的指标数据进行离散化处理,然后通过地理探测器分析各因素对于县域乡村生活质量的影响程度。地理探测器包括分异及因子探测、风险探测、生态探测和交互探测4个部分[13]。因子探测用于探测某因子对县域乡村生活质量空间分异的解释程度,用q值度量,表达式为

(6)

交互探测用于识别不同风险因子之间的交互作用,即评估2个因子共同作用时是否会增加或减弱对乡村生活质量空间分异的解释力;风险探测用于判断2个县域的属性均值是否有显著的差别,识别不同影响因素对县域乡村生活质量的显著性;生态探测用于比较2个因子对乡村生活质量空间分布的影响是否有显著差异。

2.3 生活质量评价指标体系构建

综合考虑指标选择的全面性、目的性、科学性、可操作性等基本要求,以及乡村生活质量度量的政策相关性、多维综合性、研究对象针对性、数据可获得性等需求,参照国内外生活质量评价标准及相关研究成果[10,14-15],构建包括经济、居住与文化生活、基础设施、社会保障和生态环境等5个准则层、21个指标的评价指标体系(表1)。其中,经济是反映乡村生活质量高低的基础指标[16],通过农村居民得收入和支出表征;居住条件和文化生活是影响乡村生活质量的重要因素,通过人均住房面积和居民文教娱乐支出比重表示[17];水电路等基础设施是乡村生活生产的“硬环境”,通过用电量、自来水普及率等指标表示;生态环境反映了乡村资源环境与生态本底以及环境保护与治理状况,通过乡村污水、垃圾集中处理率和自然本底的森林覆盖率表示[18]。

对指标体系中变量之间是否存在多重共线性问题进行检验,发现各解释变量的方差膨胀因子(VIF)均未大于6,不存在明显的多重共线性问题。此外,White检验的结果显示指标体系不存在显著的异方差问题。

对断路器声音异常或果然现象的处理,长时间维修断路器的经验让我们了解到对断路器该现象检修应当按照一问、二试、三摸的步骤进行。一问,检修人员应当向运行人员进行详细的询问,依据询问结果对断路器出现故障进行初步判断,然后备起检修所需要的用品,制定检修策略。二试,通过分合动作试压使断路器处于工作状态,通过观察寻找故障可能出现的地点,通过综合判断,可以快速的对引起故障的原因以及故障地点做出准确判断,提高了工作效率。三摸,当断路器出现过热现象时,检修人员可以通过触摸发现断路器故障,并对故障可能发生的地点进行初步判断。进而对断路器的故障进行处理。

3 结果与分析

3.1 乡村生活质量的空间分布特征

为了科学认识综合QRL及各准则层的状况,采用ArcGIS 10.0软件中的自然断点法将其划分为5个等级:低水平区、较低水平区、中等水平区、较高水平区和高水平区。

表1 甘肃省乡村生活质量评价指标体系及权重

3.1.1综合乡村生活质量的空间特征

甘肃省QRL空间分布具有明显的地域差异性,呈现由西向东逐渐降低的趋势〔图1(a)〕。QRL平均值为0.271 6,高于平均值的评价单元为36个,仅占43.90%。高生活质量区包含11个评价单元,主要分布在河西走廊,占该类型总量的90.91%,该类区域乡村生活质量处于高水平,经济收入水平较好,基础设施和公共服务设施完善,5个准则层综合指数均高于全省平均水平;较高生活质量区包含15个评价单元,主要分布在河西走廊、陇中和陇东地区,分别占该类型总量的53.33%、13.3%和26.67%,且呈团聚状分布,该类型区设施完备、经济发展水平较高,准则层中指数虽高于全省平均值但相对较低,制约了乡村生活质量的整体提升;中等生活质量区包含13个评价单元,主要分布在除河西走廊以外的其他地区,陇中地区中等生活质量区紧密围绕在较高生活质量区周围,该类型区社会经济发展水平居中;较低生活质量区包含25个评价单元,主要分布在陇中和陇东南地区,占该类型总量的80%,呈现条带状分布特征,该类型区经济发展与生态环境问题较为突出,5个准则层综合指数均低于全省平均水平,农村居民人均可支配收入低于全省平均水平,基础设施和公共服务设施落后,严重影响了乡村生活质量的提高;低生活质量区包含18个评价单元,主要集中在陇东南和甘南地区,占该类型总量的94.44%,该类型区经济发展水平落后,准则层指数均较低,农村居民人均可支配收入仅为6 217元,基础设施和公共服务设施较为落后。

3.1.2各准则层乡村生活质量的空间特征

为了深化对甘肃省县域乡村生活质量空间分异的研究,有必要对其各准则层分别进行探讨。可以看出各准则层的空间分异情况不尽相同〔图1(b)~图1(e)〕。经济收入与支出、居住条件与文化生活、基础设施、公共服务与社会保障等4个准则层在空间上均总体呈现出西北高东南低的分异格局,与综合生活质量总体格局一致;生态环境指数相对均一,不同单元虽有差异,但差异不大。

经济收入与支出与基础设施东西差异最大,兰州以东地区主要以低和较低水平区为主,兰州以西地区主要以中高水平区为主,且西部基础设施水平远高于东部地区,反映出甘肃省县域经济发展和基础设施水平在空间上极不均衡的发展现状。居住条件与文化生活、公共服务与社会保障准则层呈现西高东低、北高南低的空间格局,低和较低水平区主要分布在临夏、定西、陇南和甘南地区,其他地区均以中高水平区为主。生态环境准则层整体以低和较低水平区为主,说明甘肃省生态环境质量处于中等偏下的水平。

审图号:甘S(2017)54号图1 2016年甘肃省乡村生活质量指数(QRL)Fig.1 Spatial difference of quality of rural life in Gansu Province in 2016

3.2 乡村生活质量的空间集聚特征

3.2.1全局空间自相关分析

为进一步揭示甘肃省乡村生活质量的空间集聚特征,运用GeoDa 软件对甘肃省87个评价单元的乡村生活质量进行空间自相关检验,得到Moran′sI值及其显著性。其中Z值≥2.58,且P值小于0.001,表明Moran′sI在0.001的显著水平上通过检验。Moran′sI指数为0.595 6,显著为正,具有非常显著的空间自相关关系,表明甘肃省乡村生活质量在县域尺度上呈现明显的空间集聚特征,即相邻县域间存在相互影响,乡村生活质量高的县相互邻近,乡村生活质量低的县域也相互邻近。

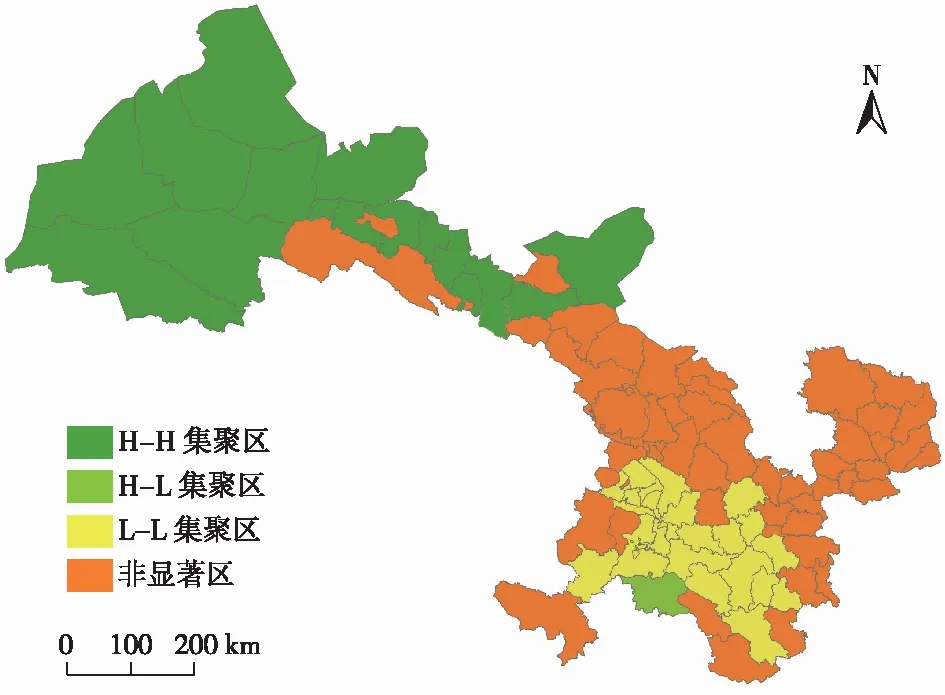

Moran′sI指数仅能从整体上判断和识别甘肃省乡村生活质量是否具有显著的空间集聚分布特征,无法揭示内部局域县域之间乡村生活质量的空间集聚格局。通过GeoDa软件计算空间关联的局部指标(local indicators of spatial association,LISA)并绘制出LISA集聚图(图2),具体可以划分为以下4个类型分区:H-H集聚区、H-L集聚区、L-L集聚区和非显著区。与图1(a)进行比较,H-H集聚区乡村生活质量以高和较高水平为主,H-L集聚区乡村生活质量处于中等水平,外围乡村生活质量以低水平区为主,而L-L集聚区乡村生活质量以低和较低水平为主。

审图号:甘S(2017)54号图2 甘肃省乡村生活质量的LISA图Fig.2 LISA distribution of quality of rural life (QRL) in Gansu Province

H-H集聚区空间差异较小,自身和周围生活质量水平均较高,包含15个评价单元,占18.29%,主要分布在河西走廊中西部地区,该区域是甘肃省经济发展水平较高的区域,具有特殊的自然地理条件和区位条件,农民人均纯收入较高,且基础设施和公共服务设施相布局合理。H-L集聚区空间差异较大,自身水平较高、但周边较低,仅有1个评价单元迭部县。L-L集聚区空间差异较小,自身和周边水平均较低,包含21个评价单元,占25.61%,主要分布在省域南部地区,呈连片分布,该区域地理位置偏远,自然条件差,位于甘南高原和秦巴山区连片特困地区,经济发展水平显著低于全省平均值,贫困程度深、农户生计脆弱,农民生产生活成本高,乡村生活质量整体偏低。

3.3 乡村生活质量的影响因素分析

3.3.1影响因素选取及主导因素识别

乡村生活质量的空间分异受到多种因素的综合作用,笔者从自然和经济2个方面选取15项指标对甘肃省乡村生活质量空间分异的影响因素进行分析。自然条件是影响乡村生活质量的基础性因素,选取海拔、坡度、年均降水量、距地级市市中心的距离、距省会城市的距离、人均耕地面积6项指标来反映;经济因素是影响村生活质量的后发因素,选取乡村人口总量、建设用地乡村化率、乡村从业人员非农化率、第一产业GDP占比、农林牧渔业总产值、第一产业固定资产投资占比、农民人均收入的非农化率、化肥施用折纯量、农业机械总动力9项指标来反映。

运用地理探测器构建乡村生活质量影响因素模型,分别计算各探测因子对甘肃省乡村生活质量差异影响能力的q值(表2),结果表明,坡度、年平均降水量、距省会城市的距离、乡村人口总量、建设用地乡村化率、第一产业GDP占比、农业机械总动力7个指标对甘肃省乡村生活质量的影响较大,且都达显著水平(P<0.05)。

表2 甘肃省乡村生活质量因子地理探测器探测结果

(1)自然因素:甘肃省地面坡度由西北向东南方向逐渐增大,而乡村生活质量恰好与之相反,由西北向东南地区逐渐降低,尤其在陇中、陇东南和甘南等地面坡度较大的地区高等级耕地资源有限,且主要以传统种养业为主,尽管部分地区也尝试种植经济作物,但产量较低,农民收入来源受限,乡村生活质量较低;而河西走廊和陇东地区地势平缓,农业生产结构多样,社会经济发展和农业增收较快,农民收入来源较广,乡村生活质量明显偏高。除坡度外,降水也是影响乡村生活质量的主要自然因素。通常情况下,降水量大的区域农业生产条件较好、农民收入较高、生活质量较好,而甘肃省恰好与之相反。河西走廊降水稀少,但是由于拥有较好的灌溉农业,农民收入较高,如2016年敦煌市农民人均可支配收入在全省居前列,达到15 311元;而陇东南地区降水量超过600 mm,但由于田地多为旱地,农业生产条件较差,农民收入较低,2016年徽县农民人均可支配收入仅为7 083元。可以看出,甘肃省地面坡度、年均降水量与乡村生活质量呈反向关系。此外,兰州市尽管集中了省域内最发达的医疗、教育、社会保障、银行等服务设施,但是并没有对附近乡村生活质量的提升产生正面效应,反而距离越远乡村生活质量越高。究其原因,主要是出于以下2个方面:一方面该研究重点探讨的是乡村生活质量,省会提供的各种便利设施和条件主要为城市服务,对于乡村地区的辐射带动作用较弱;另一方面甘肃地域狭长,各地发展差异较大,乡村发展的关键不在于距省会城市和市中心的距离,更多的取决于其他自然要素的影响。

(2)经济因素:甘肃省乡村人口总量由西北向东南逐渐增加,河西地区乡村人口较少,人均资源占有量相对丰富,乡村生活质量较高,而陇东地区乡村人口总量大,人口分布密集,社会资源配置压力大,乡村生活质量较差。此外,从空间上看,甘肃省建设用地乡村化率自西北向西南逐渐降低(除兰州市市区外),与乡村生活质量的变化趋势相同,主要是因为当建设用地乡村化率较高时农民的居住面积充裕,生活质量也相应提升。甘肃省二、三产业产值主要来源于城市,第一产业产值直接决定了农业产出的水平,产值越大表明农民从农业生产中获取的收益较高,进而也就促使其生活质量向好的方向发展。农业机械总动力与第一产业的发展高度相关,农业机械总动力投入多,农业产出亦会增加,带给农民的直接收益就会提高,从而改善了乡村生活质量。

3.3.2主导影响因素的作用解析

将上述7个影响因素作为探测因子,通过地理探测器进一步分析其对每个评价单元乡村生活质量的作用强度。因子探测分析显示,按照因子q值,7个主导因子对乡村生活质量的解释力由强到弱分别是年降水量(X2)、坡度(X1)、建设用地乡村化率(X5)、距省会城市的距离(X3)、农业机械总动力(X7)、第一产业GDP占比(X6)、乡村人口总量(X4)(表3)。

表3 甘肃省乡村生活质量影响因素因子探测结果

交互探测结果显示,不同影响因子交互后的解释力主要表现为非线性增强和双因子增强2种组合,其中非线性增强更为普遍。如图3所示,距省会城市中心的距离(X3)、乡村人口总量(X4)、建设用地乡村化率(X5)、第一产业GDP占比(X6)和其他影响因子交互之后的因子解释力显著大于双因子之和,表征为非线性增强。

X1~X7所代表的含义见表2。 灰色表示两者间非线性增强作用明显,白色表示非线性增强作用不明显。图3 甘肃省乡村生活质量影响因素交互探测结果Fig.3 Interactive detection results of impact factors of quality of rural life (QRL) in Gansu Province

风险探测分析显示,在0.05的显著性水平下,7个主导因子坡度(X1)、年降水量(X2)、建设用地乡村化率(X5)、第一产业GDP占比(X6)、农业机械总动力(X7)对乡村生活质量的影响较为显著;距省会城市的距离(X3)、乡村人口总量(X4)对甘肃省乡村生活质量的影响相对较小。

生态探测(表4)显示,坡度(X1)和年降水量(X2),年降水量(X2)和距省会城市的距离(X3)、乡村人口总量(X4)、建设用地乡村化率(X5)、第一产业GDP占比(X6)、农业机械总动力(X7)对甘肃省乡村生活质量存在显著差异;其余大部分要素对甘肃省乡村生活质量不存在显著差异。

表4 甘肃省乡村生活质量影响因素生态探测结果

3.3.3主导影响因素空间差异

结合地理探测器分析结果、影响因素作用模式及显著性水平,可以判断各区域乡村生活质量的主要影响因素。总体而言,甘肃省各评价单元乡村生活质量的主要影响因素及其作用强度存在较明显空间差异。基于每个评价单元因子探测结果,将主导影响因素按照作用强度由大到小排序,在此基础上将影响甘肃省乡村生活质量的因素划分为4种类型:经济因子主控型(在0.05的显著性水平下经济因子q值排序处在前3位,且经济因子的q值之和超过自然因子q值之和2倍)、自然因子主控型(在0.05的显著性水平下自然因子q值排序处在前3位,且自然因子的q值之和超过经济因子q值之和2倍)、综合因素牵引型(在0.05的显著性水平下经济因子的q值大于自然因子q值的一半且小于自然因子q值的2倍或者自然因子的q值大于经济因子q值的50%且小于经济因子q值的2倍)和综合因素限制型(所有因子q值均较小,未通过显著性检验)(图4)。

乡村生活质量影响因素属于经济因子主控型的评价单元数量最多,达到34个,占41.46%;自然因子主控型和综合因素牵引型的评价单元数量相同,分别为19个;属于综合因素限制型的评价单元数量最少,仅为10个,占12.20%。经济因子主控型主要分布在陇中地区,达11个,占该类型的32.35%;陇东地区次之,为8个,占该类型的23.53%;河西走廊该类型最少,仅为4个。此外,陇中、陇东和甘南地区经济因子主控型评价单元分别占该地区的55%、53.33%和62.5%,表明3个地区乡村生活质量受到经济因素的影响较自然因素显著。自然因子主控型主要分布在河西走廊地区,达10个,占该类型的52.63%,陇中、陇东和陇东南地区相当,分别为3个,甘南地区无此类型;此外,河西走廊地区自然因子主控型评价单元占该地区的50%,表明河西走廊乡村生活质量受到自然因素的作用较为显著。综合因素牵引型主要分布在陇东南地区,为6个,占31.58%;甘南地区最少,仅为1个;其他地区分布较为均匀。综合因素限制型主要分布在陇中地区,为4个,占40%。

审图号:甘S(2017)54号图4 甘肃省乡村生活质量主导影响因素的空间差异Fig.4 Spatial differences of the leading influencing factors of quality of rural life (QRL) in Gansu Province

4 讨论与结论

4.1 讨论

乡村生活质量空间分异受多种因素共同作用,该研究利用地理探测分析影响甘肃省乡村生活质量空间分异的自然主控因子,探究各主导因素对乡村生活质量空间分异的作用机制,为提高乡村生活质量、全面建成小康社会提供参考依据。

(1)根据乡村生活质量主导影响因素的空间分异,制定分区推进战略。自然因子主控型区域地面坡度大,海拔高,不适宜种植业发展,应加强基础设施建设,结合优势资源发展特色生态农业;资源丰度约束型耕地面积少,不适宜大规模产业发展,一方面需要加强农田水利等基础设施建设,促进土地优化配置,提高地力水平,另一方面应加强劳动技能培训,为其提供就业机会,增加劳务输出;经济因子主控型区域农村基础和公共服务设施匮乏,难以解决农民消费、医疗、教育等生活需求,应重点加强区域的基础与公共服务设施建设,扩大设施容纳度和完备度,大力发展区域特色经济。

(2)依据乡村生活质量空间分异的主导因素,创新发展模式和机制。甘肃省经济发展水平整体较为落后,乡村表现更为突出,坡度、年均降水量、距省会城市的距离等自然因素是限制和约束乡村发展和乡村生活质量提升的主要原因,也是最具稳定性的因素,短时期内不会发生变化,因此,可以通过改善其发展条件达到提高生活质量水平的目的,如通过完善路网建设,强化低生活质量区与外界的交通联系;积极探索和建立新型经济组织与低生活质量农户的利益联结机制,扶持农民专业合作社、产业协会等新型经济组织,注重生产经营效益,突出其对低生活质量人口的帮扶带动作用;提高低生活质量劳动力就业技能,搞好劳务协作服务。

(3)由于影响生活质量的因素之间会产生交互增强效应,因此提高乡村生活质量水平的措施需要综合匹配方能达到预期提高质量的效果;同时需要建立强有力的生活质量提升工作保障机制,确保各项措施能够统筹安排,落实到位。此外,在中国乡村振兴战略背景下,乡村生活质量的提升尤其需要注重不同自然和经济地理区域的空间特征,针对性地创新不同类型地理单元生产、生活和生态空间重构模式、途径和政策,以克服客观存在的不同空间低生活质量劣势,根本解决区域整体性低生活质量问题,这将是今后工作的重点。

4.2 结论

通过空间自相关分析探讨甘肃县域乡村生活质量的空间格局,借助地理探测器分析县域乡村生活质量的主要影响因素,并分析各影响因素对不同县域的作用强度差异。研究的主要结论如下:

(1)甘肃省综合乡村生活质量空间分布具有明显的地域差异性,QRL由西向东逐渐降低。各准则层的空间分异情况不尽相同,经济收入与支出、居住条件与文化生活、基础设施、公共服务与社会保障等4个准则层在空间上均总体呈现出西北高东南低的分异格局,与综合生活质量总体格局一致,生态环境指数相对均一。

(2)甘肃省乡村生活质量在县域尺度上呈现明显的空间集聚特征,即相邻县域间存在相互影响,乡村生活质量高的县邻近,乡村生活质量低的县域也相互邻近。H-H集聚区主要分布在河西走廊中西部地区,H-L集聚区仅有1个评价单元迭部县,L-L集聚区主要分布在省域南部地区,呈连片分布。

(3)根据地理探测器计算结果,甘肃县域乡村生活质量的核心影响因素是降水量、坡度、建设用地乡村化率、距省会城市的距离、农业机械总动力、第一产业GDP占比、乡村人口总量,且各项因素存在较强的交互作用。

(4)甘肃省各评价单元乡村生活质量的主要影响因素及其作用强度存在较明显空间差异。陇中、陇东和甘南地区为经济因子主控型,分别占该地区的55.0%、53.3%和62.5%;河西走廊地区为自然因子主控型,占该地区的50.0%;陇东南地区为经济因子主控型与综合因素牵引型,两者均占该地区的37.5%。