间距和语义对阅读障碍儿童拥挤效应的影响 *

2020-10-24孟红霞白学军

孟红霞 白学军 谭 珂 杨 宇

(1 天津外国语大学通识教育学院,天津 300204) (2 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津300387) (3 天津师范大学心理学部,天津 300387) (4 学生心理发展与学习天津市高校社会科学实验室,天津 300387)(5 天津商业大学法学院,天津 300134)

1 引言

发展性阅读障碍(developmental dyslexia, 以下简称DD)是指儿童具有正常智力,在接受教育和生活环境方面与其他个体没有明显差异,也没有神经或器质损伤,却在阅读和拼写方面表现出的特殊学习困难(Lyon, Shaywitz, & Shaywitz,2003)。国外研究者普遍认为DD的成因是语音意识缺陷(Snowling, 2001)。也有研究者认为语音意识缺陷只是DD的一种表现,导致DD的是视觉加工缺陷(Gori & Facoetti, 2015)。视觉目标通常和背景共同出现,此时就会产生拥挤效应。DD受拥挤效应的影响显著大于正常读者(Hakvoort, van den Boer, Leenaars, Bos, & Tijms, 2017),甚至有研究者认为过度拥挤是导致DD的重要原因(Franceschini, Gori, Ruffino, Pedrolli, & Facoetti,2012)。汉语与拼音文字存在很大差异:如汉字缺乏明确的形音对应规则;还有,汉字间的空格非常小,使得汉语比拼音文字更“拥挤”。因此,研究汉语DD的拥挤效应非常有必要。

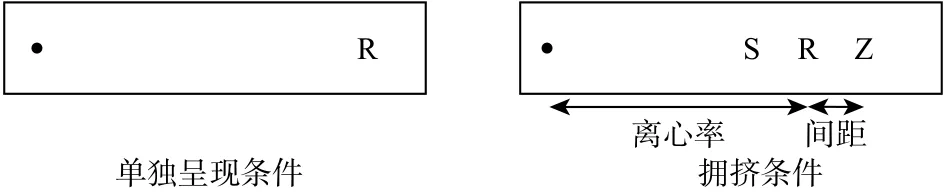

拥挤效应是指目标刺激呈现在副中央凹或外周视觉区域时,个体识别目标刺激会受周围刺激的干扰(Whitney & Levi, 2011)。常用的刺激设置如图1所示,黑点为注视点,“R”为目标刺激,“S”和“Z”为干扰刺激。注视点中心到目标刺激中心的距离为离心率,间距为目标刺激中心到干扰刺激中心的距离。如果单独呈现条件下R的识别率显著高于拥挤条件,表明存在拥挤效应;如果两种条件下识别率的差异量越大,表明被试受拥挤效应的影响也越大。

图1 拥挤效应实验常用的刺激设置示例

哪些因素影响拥挤效应的大小呢?目前存在以下几种观点:(1)主要受刺激的低水平视觉特征影响,例如间距,适当增加间距可以减少拥挤效应(Joo, White, Strodtman, & Yeatman, 2018)。但间距与拥挤效应之间的关系不是直线型,而是U型,即当间距增加到离心率的一半时,拥挤效应最小(Martelli, Di Filippo, Spinelli, & Zoccolotti,2009)。(2)拥挤效应发生在视觉皮层的高水平加工区域,表明语义等高水平语言信息是主要的影响因素(Chicherov, Plomp, & Herzog, 2014)。(3)拥挤效应的影响因素包括低水平视觉特征和高水平语言信息(Gori & Facoetti, 2015)。因此,关于拥挤效应的影响因素,目前还没有一致结论。

汉语不同于拼音文字,因此拼音文字的研究结果能否直接推论到汉语中还有待研究。间距影响汉语读者的拥挤效应,且两者的关系呈U型,即当间距是离心率的0.23~0.37倍时,拥挤效应最小(Zhang, Zhang, Xue, Liu, & Yu, 2009)。拥挤条件下的汉字仍可以引起语义启动效应,表明语义影响拥挤效应(Yeh, He, & Cavanagh, 2012)。有研究给被试呈现四字词(如“骑虎难下”),每次呈现一个汉字,前三个汉字有两种呈现条件(单独呈现和拥挤条件),要求被试判断最后一个单独呈现的汉字(“下”)是否为真字。结果发现拥挤条件下被试无法整合汉字之间的语义(Zhou,Lee, Li, Tien, & Yeh, 2016)。

上述研究的实验对象均为正常成人,鉴于儿童和成人拥挤效应的发生范围不同(Gori &Facoetti, 2015),成人的研究结果是否适用于DD儿童还有待研究。郭志英(2016)发现间距影响DD儿童的拥挤效应,两者的关系呈直线型,与前人的研究结果不同(Zhang et al., 2009)。然而,有研究发现字间距过小和过大均干扰DD儿童的阅读,表明两者的关系呈U型(宋星, 2016)。总之,间距影响DD的拥挤效应,但两者的关系呈U型,还是直线型,还需要进一步的研究。

目前还没有研究直接考察语义对DD拥挤效应的影响。前人研究发现语义影响正常成人的拥挤效应(Yeh et al., 2012),然而Zhou等(2016)却发现拥挤效应干扰语义整合过程。分析Zhou等的研究发现:(1)Zhou等采用的刺激呈现方式不同于拥挤效应实验常用的呈现方式;(2)Zhou等采用非字为干扰字,有研究发现干扰字为非字条件下的拥挤效应显著小于真字条件下的(Zhang et al.,2009)。正常阅读时干扰字为真字,有时干扰字和目标字可以组成三字词(如“双胞胎”),常用刺激设置中目标字与干扰字不能组成有意义的词(即语义无关条件)。那么,与语义无关条件相比,三字词条件下目标字与干扰字存在语义联系,这种语义联系是否影响DD的拥挤效应?

为了考察DD拥挤效应的影响因素,本研究设计了两个实验:实验1设置三种间距,考察间距是否影响DD的拥挤效应,以及如何影响DD的拥挤效应;实验2选择三字词,设置单独呈现、三字词和无关三字三种条件,考察语义对DD拥挤效应的影响。基于前人的研究结果(宋星, 2016; Yeh et al.,2012; Zhang et al., 2009),本研究预测间距和语义均影响DD的拥挤效应,间距与DD拥挤效应的关系呈U型。

2 实验1:间距对阅读障碍儿童拥挤效应的影响

2.1 实验对象

选取两所普通小学,请三年级(共410人)和五年级(共336人)小学生完成小学生识字量测试题库及评价量表(王孝玲, 陶保平, 1996)和联合瑞文推理测验修订版。根据测验结果进行分组:(1)五年级DD组,识字量成绩低于平均成绩1.5个标准差以上,智商高于90,排除患有或曾患精神疾病、自闭症、注意缺陷多动障碍、脑损伤和严重眼疾等疾病的儿童;(2)五年级年龄匹配组(chronological age-matched, 以下简称CA),其与DD组同龄且智商相当,识字量成绩位于平均成绩上下0.5个标准差之内;(3)三年级阅读水平匹配组(reading-level matched, 以下简称RL),其与DD组识字量和智力水平均相当。

为了保证筛选的有效性,请三组儿童完成阅读流畅性测验(包括一分钟读字和三分钟句子阅读)(王晓辰, 李其维, 李清, 2011; Li & Wu, 2015)和认知能力测验(包括语音意识、快速自动命名和言语工作记忆测验)(薛锦, 陆建平, 杨剑锋, 舒华, 2008; Denckla & Rudel, 1974; Shu, Meng, Chen,Luan, & Cao, 2005)。根据测验成绩保留DD组的阅读流畅性测验成绩低于CA组平均成绩1个标准差以上,且至少有一项认知能力测验成绩低于CA组1个标准差以上的被试。最终筛选出14名DD(3名女生)、15名CA(5名女生)和17名RL(8名女生)。三组儿童的年龄和各项测验成绩见表1。经检验发现,RL组的年龄显著小于CA组和DD组,ps<0.001;CA组的识字量显著大于DD组和RL组,ps<0.001;DD组在首音删除和末音删除上的表现均显著差于CA组和RL组,ps<0.05;DD组在数字快速自动命名和字母快速自动命名上的反应时显著长于CA组,ps<0.05;DD组在数字广度(倒背)上的表现显著差于CA组,p<0.05;DD组在一分钟读字和三分钟句子阅读上的表现均显著低于CA组和RL组,ps<0.05。上述结果表明选取的DD存在语音意识缺陷、快速自动命名缺陷、言语工作记忆缺陷和阅读流畅性缺陷。

2.2 实验设计

采用3(被试类型:DD、CA、RL)×4(呈现条件:单独呈现、2.3°视角间距、2.5°视角间距、2.7°视角间距)的混合实验设计。离心率固定为5°视角。

2.3 实验材料

从小学1~3年级语文课本(人民教育出版社)的生字表中选出200个目标字和16个练习字,均为左右结构,笔画数在8~12画之间。基于SUBTLEX-CH语料库(Cai & Brysbaert,2010),216个汉字的字频范围为20~120次/百万。邀请15名不参加正式实验的三年级小学生评定汉字的熟悉性,“1”代表非常不熟悉,“5”代表非常熟悉,评定结果为M=4.07,SD=0.63。目标字与干扰字不能组成有意义的词。所有目标字按拉丁方顺序进行轮组,形成四组实验材料,每组200个目标字,每种条件下各50个汉字。

表1 三组儿童的年龄及各项测验成绩(M±SD)

2.4 实验仪器

为了保证被试始终紧盯注视点(大小为12×12像素),确保离心率始终为5°视角,采用加拿大SR公司生产的EyeLink II眼动仪。只有被试盯住注视点时,实验才能顺利进行。该眼动仪的采样率为500 Hz,显示器大小为19英寸,分辨率为1024×768像素。所有汉字均以白背景黑色黑体字的形式呈现在屏幕上。

2.5 实验程序

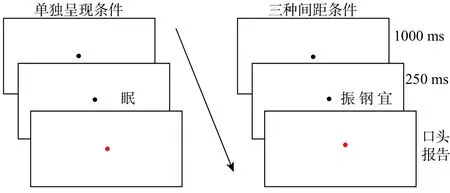

实验在一间安静房间内进行。(1)请被试坐在椅子上,眼睛到显示器的距离为70 cm,告知被试尽量保持头部不动。(2)进行三点校准。(3)呈现指导语:“请你一直盯住屏幕中心的黑点,黑点的左边或右边将随机出现1个或3个汉字,当黑点消失红点出现时,请你报告看到的1个字或3个字中间的汉字。如果不能报告,请报告‘不知道’。”实验材料呈现流程如图2所示:首先呈现黑色注视点1000 ms,接着呈现目标字250 ms,最后呈现红色注视点,请被试口头报告目标字。每个汉字大小为32×32像素,约成1°视角。(4)进行练习。(5)正式实验,实验过程中有一次短暂的闭目休息。整个实验持续约30分钟。

图2 实验材料呈现流程图

2.6 实验结果

统计三组儿童在四种呈现条件下汉字识别的正确率,见表2。

表2 三组儿童在四种呈现条件下汉字识别的正确率(%)(M±SD)

为了考察三组儿童是否表现出拥挤效应,将三种间距下的平均正确率作为呈现条件的一个新水平(拥挤条件)引入,进行3(被试类型)×2(单独呈现、拥挤条件)的重复测量方差分析。结果发现,呈现条件主效应显著,F(1, 43)=51.59,p<0.001,=0.55;被试类型主效应显著,F(2,43)=8.58,p<0.01,=0.29;被试类型和呈现条件的交互作用显著,F(2, 43)=6.42,p<0.01,=0.23。进一步分析发现三组儿童在两种条件下的正确率均存在显著差异,ps<0.05,表明三组儿童均受拥挤效应的影响。两种条件下正确率的差异量越大,表明被试受拥挤效应的影响越大(Whitney &Levi, 2011)。本实验中DD的差异量为15.31%,CA和RL分别为5.16%和6.24%,表明DD受拥挤效应的影响大于正常儿童,与前人的研究结果一致(郭志英, 2016)。

进行3(被试类型)×4(呈现条件)的重复测量方差分析发现,被试类型主效应显著,F(2,43)=9.52,p<0.001,=0.31;呈现条件主效应显著,F(3, 129)=25.70,p<0.001,=0.37;被试类型和呈现条件的交互作用显著,F(6, 129)=3.08,p<0.01,=0.13。进一步分析发现,DD在单独呈现条件下的正确率显著高于其他条件,ts>4.18,ps<0.01;CA表现出相似的趋势,ts>4.36,ps<0.01,表明两组儿童在三种间距条件下均受拥挤效应的影响。RL在单独呈现和2.5°视角间距两种条件下的正确率差异不显著,t(16)=1.75,p>0.05,但显著高于其他两种间距条件,ts>2.79,ps<0.05,表明RL在2.5°视角间距下的拥挤效应最小。

进行3(被试类型)×3(三种间距条件)的重复测量方差分析发现,间距主效应显著,F(2,86)=3.88,p<0.05,=0.08,表明间距影响拥挤效应。进一步分析发现,2.5°视角间距下的正确率(79.15%)显著高于2.7°视角间距下的(75.87%),p<0.01,2.5°和 2.3°视角间距下的正确率(77.78%)之间差异不显著,表明间距与拥挤效应的关系呈U型。被试类型主效应显著,F(1, 43)=10.07,p<0.001,=0.32。被试类型和间距条件的交互作用不显著,F(4, 86)=0.27,p>0.05。

总之,实验1发现间距影响DD的拥挤效应,且两者之间是一种U型关系。然而,这并不代表DD拥挤效应的影响因素只有低水平视觉特征。为了探讨语义是否影响DD的拥挤效应,实验2选取三字词考察语义对DD拥挤效应的影响。

3 实验2:语义对阅读障碍儿童拥挤效应的影响

3.1 实验对象

DD和CA组被试同实验1。由于被试个人原因,实验1的2名RL儿童未参加实验2,最终实验2有15名RL儿童(7名女生)。三组被试在各项测验上的统计结果与实验1一致。

3.2 实验设计

采用3(被试类型:DD、CA、RL)×3(呈现条件:单独呈现、三字词、无关三字)的混合实验设计。

3.3 实验材料

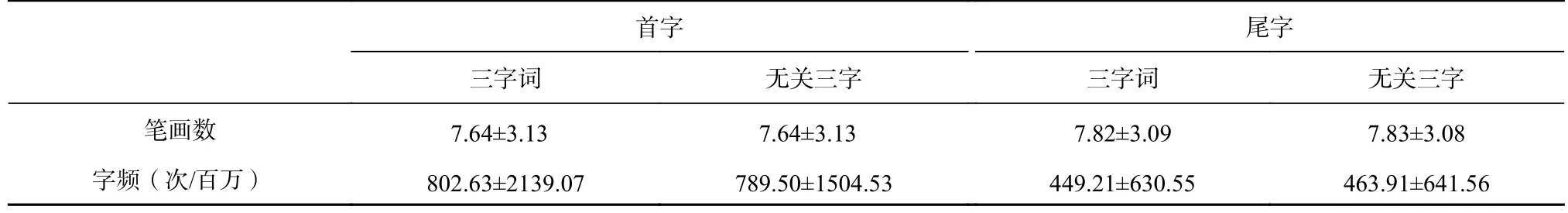

(1)根据《现代汉语词典》选取三字词,保证三字词的中间汉字(即目标字,左右结构)出现在小学1~3年级语文课本(人教版)的生字表中,共选出184个三字词。(2)请不参加正式实验的15名三年级小学生评定三字词的熟悉性,“1”代表非常不熟悉,“5”代表非常熟悉。剔除平均分在3.00以下的三字词,剩下129个三字词(15个用于练习),评定结果为M=4.45,SD=0.55。基于SUBTLEX-CH语料库(Cai & Brysbaert,2010),三字词的平均词频为6.82次/百万,目标字的平均字频为357.39次/百万,笔画数在7~13画之间。(3)根据三字词的首字和尾字选取干扰字,干扰字和目标字不能组成有意义的词。两种条件下首字和尾字的笔画数和字频信息见表3。本实验的离心率为5°视角,间距为2°视角。

3.4 实验仪器和程序

同实验1。实验大约持续20分钟。

3.5 结果

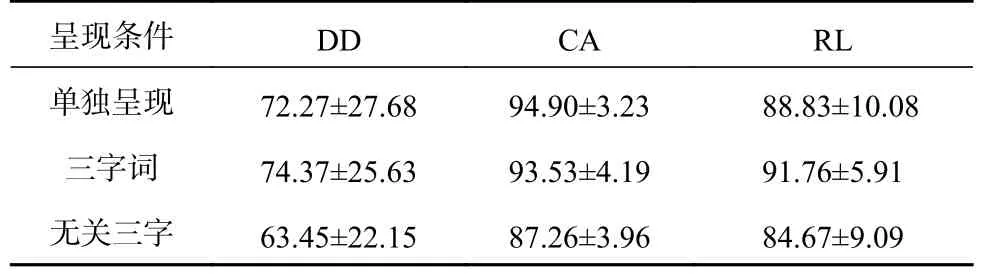

统计三组儿童在三种呈现条件下汉字识别的正确率,见表4。

表3 三字词和无关三字条件下首字和尾字的笔画数和字频信息(M±SD)

表4 三组儿童在三种呈现条件下汉字识别的正确率(%)(M±SD)

进行3(被试类型)×3(呈现条件)的重复测量方差分析发现,被试类型主效应显著,F(2, 41)=9.36,p<0.001,=0.31。呈现条件主效应显著,F(2, 82)=30.05,p<0.001,=0.42。被试类型和呈现条件的交互作用显著,F(4, 82)=2.88,p<0.05,=0.12。

简单效应分析发现三组儿童在三种条件下的正确率均存在显著差异,ps<0.05。进一步分析发现,DD在无关三字条件下的正确率显著低于单独呈现条件,t(13)=3.82,p<0.01,表明DD受拥挤效应的影响,与实验1结果一致;DD在无关三字条件下的正确率显著低于三字词条件,t(13)=7.68,p<0.001,而三字词和单独呈现条件间的差异不显著,t(13)=1.02,p>0.05,表明语义减少了拥挤效应对DD的影响。CA组表现出与DD组相似的趋势。RL三字词条件下的正确率显著高于无关三字条件,t(14)=3.59,p<0.01,其余两种条件之间的差异不显著,ps>0.05。语义对DD拥挤效应的减少量(10.92%)大于CA(6.27%)和RL(5.09%)。

4 讨论

4.1 间距对汉语阅读障碍儿童拥挤效应的影响

实验1发现DD单独呈现条件下的正确率与三种间距条件的平均正确率之间的差异量最大,表明DD受拥挤效应的影响显著大于正常儿童,与前人的研究结果一致(郭志英, 2016)。实验2的结果与实验1相似。结果表明DD存在视觉加工缺陷,即拥挤更干扰DD儿童识别目标字。

实验1还发现间距影响DD的拥挤效应,且2.5°视角间距下的正确率显著高于2.7°视角间距,表明间距与拥挤效应的关系呈U型。这是因为当间距超过一定数值时,再继续增大会使得靠近注视点的干扰字落在中央凹的概率随之增大,儿童可能会自动识别该干扰字,进而妨碍儿童识别目标字,导致拥挤效应有所增加。这与前人的研究结果一致(Zhang et al., 2009),与郭志英(2016)的结果不一致,分析可能的原因是两项研究的DD筛选标准不同。郭志英采用以下筛选标准:识字量成绩低于所在年级1.5个年级,智力测验等级位于25%以上。本实验的筛选标准为:识字量成绩低于平均成绩1.5个标准差,智商高于90。由于采用了不同的筛选标准,使得两项研究的被试不同质,最终导致结果出现冲突。因此,关于间距如何影响DD的拥挤效应,还需要进一步的研究。

Zhang等(2009)发现当间距为离心率的0.23~0.37倍时,拥挤效应最小;本实验则发现当间距为离心率的0.5倍时,拥挤效应最小。造成结果不一致的原因可能是两项研究的被试不同,Zhang等选取的是正常成人,实验1选取的是DD、CA和RL儿童。由于拥挤效应具有发展性(Gori & Facoetti, 2015),成人的阅读能力和阅读经验明显高于儿童,因此儿童需要更大的间距才能使拥挤效应的影响降到最小。根据上述结果,应该存在一个最佳间距(在此间距下,拥挤效应对读者的影响最小)。Slattery,Yates和Angele(2016)发现正常成人的最佳间距为平均字母宽度的35%。目前还没有研究对汉语DD的最佳间距进行考察。未来研究应该系统考察汉语DD的最佳间距,为DD提供“最佳间距”的阅读材料,进而提高DD的阅读效率。

实验1发现三组儿童的正确率并不是随间距的增大而不断减小。然而,在得出上述结论时应该要谨慎,因为实验1只设置了三种间距条件,每两种间距只相差0.2°视角,这可能使间距对拥挤效应的影响未能完全表现出来。因此,间距对拥挤效应的影响还需要进一步研究。总之,实验1发现间距影响DD的拥挤效应,两者的关系呈U型。然而,不能直接推论DD拥挤效应的影响因素只有低水平视觉特征。因此,实验2进一步考察了语义对DD拥挤效应的影响。

4.2 语义对汉语阅读障碍儿童拥挤效应的影响

实验2发现三组儿童在三字词条件下的正确率显著高于无关三字条件,表明语义减少了拥挤效应对三组儿童的影响。根据中文词切分和识别模型,词汇识别过程影响读者识别构成该词的汉字(Li, Rayner, & Cave, 2009)。在三字词条件下,被试对词的识别促进了其对目标字的识别,使得三字词条件下的正确率显著高于无关三字条件,即语义减少了拥挤效应的影响。

上述结果与Zhou等(2016)的结果不一致,分析可能的原因是:(1)Zhou等考察了被试能否整合依次呈现的目标字之间的语义,而本研究考察的是DD能否整合干扰字和目标字之间的语义;(2)本研究中的干扰字为真字,Zhou等采用非字为干扰字,干扰字为真字条件下的拥挤效应显著大于非字条件下的(Zhang et al., 2009);(3)本研究的实验对象为DD、CA和RL儿童,Zhou等以正常成人为实验对象;(4)本研究采用拥挤效应常用的刺激设置,Zhou等还采用了启动范式。上述差异可能导致了实验结果出现不一致。总之,语义对DD拥挤效应的影响还需要进一步研究。

最后,在三字词和无关三字条件下,DD的正确率差异量(10.92%)最大,其次为CA(6.27%)和RL(5.09%),表明语义更大程度上减少了拥挤效应对DD的影响。这可能是由于DD在无关三字条件下的正确率显著低于正常儿童;而在三字词条件下,干扰字与目标字的语义联系更大程度上减少了拥挤效应对DD的影响。对正常儿童来说,其在无关三字条件下的正确率比较高,因此干扰字和目标字的语义联系对正常儿童拥挤效应的减少量就比较小。

4.3 研究不足与展望

本研究设置三种间距条件考察了间距对DD拥挤效应的影响,但是每两种间距只相差0.2°视角,使得研究结果不能全面反映间距对DD拥挤效应的影响。未来研究可以系统操纵间距,考察间距与DD拥挤效应之间的关系。现有拥挤效应研究更多是行为和认知机制研究,今后应该开展DD拥挤效应的神经机制研究,以便深入了解DD的成因。

5 结论

本研究条件下可以得出以下结论:(1)汉语DD受拥挤效应的影响显著大于正常儿童,表明DD存在视觉加工缺陷;(2)低水平视觉特征(即间距)和高水平语言信息(即语义)均影响DD的拥挤效应;(3)间距与DD的拥挤效应之间的关系呈U型。