拉萨市区宗教场所信众宗教支出

2020-10-21苏钰尧禹博董心怡常益铭

苏钰尧 禹博 董心怡 常益铭

摘要:本文基于2019年8月在拉萨市区宗教场所进行的调查、统计发现:受访者的家庭宗教支出主要是购买宗教耐用品和季节性宗教消费,大部分宗教支出有相对固定的数额和频率;受访者以年为单位计算对宗教信仰的时间投入,多赶在藏传佛教的重大节日去寺院随喜或祈福。虽然突发性消费的开支较大,但信众可以较好地控制其对家庭的影响。

关键词:藏传佛教;信众;宗教支出;宗教場所;拉萨

一、引论

佛教从传入藏地以来,就一直与藏族的本土文化互相塑造,形成了独特的藏传佛教;信众曾将本就不多的财产投入到购置法器、供养寺院、延请僧人等宗教活动中去,剥削、落后与贫困几乎在中世纪的藏区永恒化。尽管维持这种贫困的政教合一制度已为民主改革所终结,改革开放和西部大开发也显著改变了藏区的贫困面貌,藏传佛教信众的宗教支出有时仍处在较高水平,某些佛教观念仍在阻碍生产和消费的发展,[1]甚至通过承诺来世的幸福,要求信众一味地忍受今生的苦难。有藏族学者记录了这些事例,可资佐证佛教伦理对信众的生产、消费和收入的影响:一些牧民出于惜售、惜杀的思想不肯出售自己的牲畜而难以提高收入和生活水平,一些大办丧事的习俗使人们难以脱贫,或使人们脱贫后再返贫;[1]有贫困的农民将自己获得的救济款和救济粮送给寺院,有老人被军车撞倒后因认为被撞是“消灾免难”而执意拒绝士兵的道歉和赔偿。[2]将信众的贫困完全归因于佛教伦理显然是以偏概全、有失公允的,然而佛教伦理的确鼓励长期的、大量的、有时不计成本的宗教支出。绝大多数藏族人是虔诚的佛教徒,农牧地区几乎人人信仰藏传佛教。由于阻碍生产和消费发展的观念依然存在,考察信众能否负担其宗教支出,以期有针对性地促进信众理性消费,对保障信众充分地享有物质资料,是必不可少的。

藏传佛教信众进行宗教支出的观念基础已被研究得较为透彻,佛教的灵魂不灭论、业报论、三报论、三世因果论和六道轮回论塑造了信众的宗教支出习惯。[2][3][4]学者们基本承认宗教支出有时给信众造成了沉重的负担,[5][6][7][8][9][10][11]但信众宗教支出习惯的基本数据仍然较少,已公开的研究仅有针对个别地方信众的宗教支出情况进行的实证研究,而且集中于农牧地区,对城镇居民宗教支出的实证研究相对较少,尚无针对出入拉萨市区各大宗教场所的信众的实证研究。我们选择在尚无相关数据的拉萨市区各大宗教场所内部和周边随机采访信众,以了解出入这些场所的信众有怎样的宗教支出习惯。

二、研究方法与概念界定

(一)研究方法

拉萨是藏传佛教的圣地,当地众多的宗教场所聚集了来自藏区各地的信众。为科学地了解信众的宗教支出,我们设计了关于信众的年龄、学历、收入和宗教支出等信息的问卷,于2019年8月在色拉寺、扎基寺、哲蚌寺、大小昭寺、布达拉宫和罗布林卡内部和周边随机采访到了213人,统计各调查项的百分比,计算以家庭为单位的每月收入和宗教支出的平均值,因为家庭成员往往分担宗教支出,共享宗教支出的效果(例如共用宗教耐用品),有时很难将家庭的收入或宗教支出归属于任何具体的家庭成员。受访者是被随机抽取的,遇到家人同行时,我们只采访其中一人,以保证任意两个受访者都来自不同的家庭。通过受访者每次宗教支出的数额和进行宗教支出的频率,换算出信众家庭每月的宗教支出。

为确保统计所用的各项数据可靠,与藏传佛教信众宗教支出相关,并保证样本的数量、随机性和代表性,我们按照以下原则排除了部分调研数据:排除无藏传佛教信仰者,排除选择错误者,排除与实际调研记录不符者,排除问卷本身自相矛盾者;问题相互独立的,其数据的排除互不影响,不同统计项的有效问卷数不全相同。在计算家庭收入和宗教支出时,凡回答了具体数值的,直接将该数据纳入平均数的计算;没有具体数值时的,将选择的区间之中间值纳入平均数的计算。采访者不通藏语,在采访过程中被迫放弃了个别不会写、不会说、且听不懂汉语的受访者。

(二)概念界定

问卷提到的宗教支出及其四种类型参考了罗绒战堆、邓梦静将宗教消费支出分为“宗教耐用品消费”、“日常宗教活动及其相应的消费”、“季节性宗教消费”、“突发性消费”、“超度亡灵的支出”和“供养僧侣的支出”六种类型的分类方法,[10]并将超度亡灵的支出和供养僧侣的支出分别划入突发性消费和季节性宗教消费。超度亡灵的支出在亲人去世后近亲属延请僧人做法时产生,它不经常发生但迟早会发生,符合突发性消费的概念,故将其划为突发性消费的一种。根据预调研和调研的结果,信众大多把季度作为向寺院捐款的基本时间单位,故供养僧侣符合季节性宗教消费的特征,将其划为季节性宗教消费的一种。以下将进一步厘清它们的概念。

1.宗教支出

指信众为购买宗教耐用品、举办或参加各类宗教活动而进行的消费,其中宗教活动可根据其发生频率而分为日常宗教活动、季节性宗教活动和突发性宗教活动。藏传佛教直接影响信众的生产与消费,有较早的研究显示它可影响30%-40%的西藏微观经济活动,可支配90%左右人口的物质分配与消费,可挤占基层人口所需生活物品的8%-25%,有时甚至更多。[10]

2.购买宗教耐用品

指信众购买可长期用于宗教活动的物品的行为,包括佛龛、佛像、唐卡、经书、敬水碗、供灯、转经筒、念珠、焚香炉和经幡等。除佛像、唐卡、经书一般世代相传外,其他都是耐用消耗品,可多次使用,不会用一次换一次。宗教耐用品有室内和室外之分,农户大多在自己的屋顶或院墙上构筑桑窝、悬挂经幡,城镇居民则较少用到它们。我们的受访者大多来自城镇,故宗教耐用品在室外的使用在调研结果中反映较少。

3.日常宗教活动消费

指信众为每天必做的宗教活动进行的消费,包括购买桑当用的植物、灯油等物品。许多藏族人的每天必做的宗教活动包括桑当、为供佛敬水、手握念珠或转经筒诵经以及供灯。

4.季节性宗教消费

指信众为参加每季度或每几个季度进行一次的宗教活动而进行的消费,这些活动包括重要节日供灯、更换经幡、举行家庭法会、为寺院捐款等。自民主改革以来,藏区各寺院逐渐实现了“自养”,有些寺院还成为了旅游胜地,不再依靠信众的供养维持运转,信众供养僧侣的支出已不再是其宗教支出的主要部分。

5.突发性消费

指信众在发生自然灾害或有亲人去世时为延请僧人念经做法、举行法事、消灾祈福而进行的消费。这类消费不常发生,但因为天有不测、生老病死而迟早会发生;每逢天灾人祸,信众往往为延请僧人举行法事、消灾祈福等突发的宗教活动支付较多的财产。

三、调研结果

1.基本情况

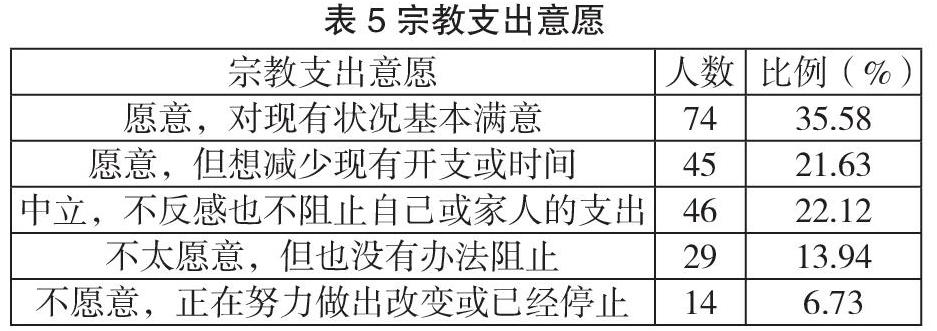

我们共采访了213人,其中有效问卷共计212份,至少有一名家庭成员信仰藏传佛教的受访者问卷共计204份。表中的“人数”均可视为家庭数,除了表1和表5是对所有受访者的年龄、学历和宗教支出意愿的统计,用于证明受访者的随机性和代表性,其中的“人数”就是回答相应选项的受访者数量,不可视为家庭数。各统计项的有效回答数不同,因此其对应的人数也不同。

由表1可得,受访者的年龄集中在30岁左右,极差较大,基本符合正态分布,表明受访者具有相对于年龄的随机性和代表性。受访者的文化水平差异明显,正在接受或接受过高等教育的受访者较少,大多数人只有小学或初中文化,还有一些受访者没上过学。本地的受访者多为藏族,外来个体商户中绝大多数都为汉族。藏族受访者几乎全部信仰藏传佛教,仅有一位年轻大学生不信仰藏传佛教,但仍然表达了自己对藏传佛教的尊重和愿意主动了解的态度;他们信仰宗教的原因很一致,所有的受访者都表示这种信仰是民族习俗和传统,少部分信众表示自己的宗教信仰是个人的精神依托。汉族受访者大多不信教,一位受访者信仰伊斯兰教,一位受访者信仰汉传佛教。尽管27.15%的受访者具有本科以上学历,这一比例高于已有研究的结果,以上调研结果整体上仍然符合已有的实证研究揭示出的藏传佛教信众的文化水平分布和藏民族信教的普遍程度。[8]综上所述,受访者具有相对于年龄、学历和宗教信仰的随机性和代表性。

2.家庭收入

共212人回答了自己家庭的每月收入。若根据此表计算,则受访者的家庭每月收入平均数为5082.55元,该平均数因为重复计算了一位受访者的回答、忽略了我们专门记录的受访者回答以及部分受访者的回答不可信而偏高。经核算,受访者家庭每月收入总和为1021500元,相应的有效问卷数为203份,家庭每月收入平均数为5032.10元,家庭每年收入平均数为60384.24元。

3.家庭宗教支出

经核算,受访者家庭每月宗教支出总和为64198.26元,相应的有效问卷数为182人,家庭每月宗教支出平均数为352.74元,家庭每年宗教支出平均数为4232.85元。另外,所有受访者都以年为单位计算对宗教信仰的时间投入,多赶在藏传佛教的重大节日去寺院随喜或祈福。

只有进行宗教支出的家庭才会被纳入比例的计算,表4的有效问卷数为171份。不同类型的宗教支出并不互斥,表4只反映进行特定类型的宗教支出的受访者家庭在所有受访者家庭中所占的比例,而不反映特定类型的宗教支出占受访者家庭全部宗教支出的比例。表4说明受访者家庭的宗教支出主要是购买宗教耐用品和季节性宗教消费。我们在采访中发现,几乎所有的受访者都表示随喜是他们投入的主要方式,宗教耐用品的消耗则是经济投入的另一主要方式,其他领域和方式的经济支出较为少见。延请僧人、超度亡灵、举行家庭法会、消灾祈福等突发性消费往往需要上万元的开支,然而只有21.05%的受访者表示自己家进行过突发性消费,这说明在任意一段较长的时间内,信众进行突发性消费的概率不大,可以较好地控制突发性消费对家庭的影响。

表5的有效问卷数为208份,有一半多的受访者都对自己目前在宗教信仰的时间和金钱投入状况上表示满意,少数受访者保持中立,更少的受访者不愿意维持自己或家人现有的宗教支出,表明藏传佛教信众普遍具有进行宗教支出的意愿。

四、结论与余论

根据上述调查结果计算可得,本次调查的出入拉萨市区各大宗教场所的信众家庭每月收入平均数为5032.10元,家庭每年收入平均数为60384.24元。受访者的收入差异十分巨大,家庭年收入在一万到三十万之间不等,但多数人的月收入在两千元左右。这些信众的家庭每月宗教支出平均数为352.74元,家庭每年宗教支出平均数为4232.85元,所有受访者都以年为单位计算对宗教信仰的时间投入,多赶在重大藏传佛教节日去寺院随喜或祈福。信众的家庭宗教支出主要是购买宗教耐用品和季节性宗教消费,大部分宗教支出有相对固定的数额和频率;尽管突发性消费仍然意味着较大的开支,信众的家庭在任意一年进行突发性消费的概率约为21.05%,这表明信众遭遇自然灾害或亲人去世的概率始终较小,信众可以较好地控制突发性消费对家庭的影响。有一半多的受访者都对自己目前在宗教信仰的时间和金钱投入状况上表示满意,少数受访者保持中立,更少的受访者不愿意维持自己或家人现有的宗教支出,证实了藏传佛教信众进行宗教支出的较高的自愿程度。

总体来看,信众家庭的宗教支出占家庭收入的7.01%,略低于早年研究获得的“宗教活动可挤占基层人口所需生活物品的8%-25%”的结果,受访者家庭的宗教支出低于已有研究对西藏中部农牧地区信众宗教支出的调研结果。[8][10]出现这些差异可能是因为出入拉萨市区宗教场所的信众收入大多较高,而其宗教支出没有明显高出其他地方信众的宗教支出,也可能是因为城镇化、收入提高、外地人口的流入和社会主义文化建设等因素削弱了藏传佛教对信众和公共领域的影响力,具体原因还需要进一步研究。

参考文献

[1]次白,才多杰,旦增赤列.西藏宗教问题现状及其对策研究[J].西藏发展论坛,2018,(2):37-40.

[2]丹珠昂奔.藏族文化散论[M],北京: 中国友谊出版公司,1993:54-56.

[3]东·华尔丹.藏传佛教“六道轮回”思想论析[J].西北第二民族学院学报(哲社版),2000,(1):34-39.

[4]董群.佛教轮回观的道德形上学意义[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2007,(6):12-17.

[5]东噶仓·才让加.古雷寺与道帏社区的宗教性消费——藏族寺院经济现状研究之二[J].西藏研究,1997,(4):85-89.

[6]闫翠娟.藏传佛教与藏区民众日常生活的关联性分析[D].苏州大学2007年硕士学位论文.

[7]李晨升.拉萨八廓街居民藏传佛教信仰状况调查[J].宗教与民族,2007:322-333.

[8]宋连久,齐霜,孫前路,白建华.宗教信仰对工布地区农村居民家庭消费的影响[J].郑州航空工业管理学院学报,2014,(5):12-17.

[9]刘婷.云南德钦藏族日常生活中的宗教消费——基于奔子栏村的观察访谈[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2017,(2):59-62.

[10]罗绒战堆,邓梦静.信仰的投入:西藏中部地区农户宗教消费支出研究报告[J].青海社会科学,2018,(5):20-27.

[11]杨明洪,涂开均.藏区农牧民宗教消费中不同利益主体的博弈行为分析[J].西藏民族大学学报(哲学社会科学版)2018,(5):72-93.