基于二元logistic模型的大学生网络学习行为影响因素研究

2020-10-21魏强,吕静,刘超

魏 强,吕 静,刘 超

(1. 河北大学 经济学院;2. 河北大学 学术委员会,河北 保定 071002)

一、引言

网络学习自20世纪60年代出现以来,伴随着信息技术、通信技术和软件技术等现代教育技术的出现而不断发展。网络学习不受时间和空间条件限制,使其在个性化教学、互助学习、合作学习以及拓展学习等方面具有独特优势,并随着线上功能及网络教学实践的不断完善和优化逐渐成为教育现代化和信息化的重要手段,同时也在促进终身学习和加速实现教育公平等方面发挥了重要作用。[1]

学习者的学习行为是评价网络教学的重要基础,而对学习行为影响因素的分析则是从全局把握网络教学课程设计与实施以及网络课程管理的重要依据。[2]许多国内外学者针对学习者在网络学习过程中学习行为的影响因素开展过相关研究。Kanuka和Nocente认为,学习者的动机目标、认知模式和互动行为是影响网络学习行为和满意度的主要因素;[3]Hong研究发现,学术能力、学习方式、师生互动、课程安排和学习时间对学习者的网络学习行为和态度具有显著影响。[4]Sun等认为,提高学习者网络学习满意度的关键在于提升课程质量、合理安排课程、选择优秀教材和充分互动讨论。[5]周亚玲和郑莎认为,个体的学习动机、情绪和自制力以及环境方面的网络基础设施和学习资源是影响网络学习行为的主要因素。[6]陈长胜等认为,学习态度、主观规范和感知行为对网络学习行为具有显著影响,而学习时间对感知行为的控制具有调节作用。[7]涂艳和张耀杰研究发现,网络学习互动性对知识的共享、协商和检验具有显著影响,而较高的自我效能感和正确的学习动机对基于互动过程的知识建构具有促进作用。[8]通过文献梳理发现,以往学者们主要从学生、教师、环境、课程或技术等层面对网络学习影响因素进行分析,但将各层面因素纳入到同一框架体系下的研究尚不多见。黄睿航和齐礼良强调,网络学习行为是师生之间、学习者之间、学习者与网络环境之间所搭建的嵌入式关系综合作用下的结果,促进正确的网络学习行为的发生,需要不断强化这种嵌入式关系,以实现学习效果和学习能力的全面提升。[9]

网络教学模式下,学生的学习行为以及主要影响因素与传统课堂学习相比均发生了显著变化。为此,本研究基于大学生网络问卷调查的基础数据,结合以往相关研究基础,从主观和客观两个角度综合考量影响网络学习行为的各层面因素,通过分析网络学习模式下学生学习行为影响因素的作用机制,探索实现学习行为调整以及提升学习满意度和课程完成度的有效途径。研究结果也有助于进一步提升和优化学生网络学习效率和学习效果,同时也能够为高校网络课程开发建设和教学改革提供科学借鉴。

二、数据与方法

(一)数据来源与变量设置

本研究基于对河北大学经济学院704名本科学生网络学习行为的问卷调查进行数据分析。在对变量进行设置时,将学习行为作为因变量,把分心学习或不学习行为赋值为0,把专心学习行为赋值为1。将自变量划分为控制变量、客观因素和主观因素三个层面,其中控制变量包括性别、年级和家庭所在地三个指标,客观因素包括学习时间、学习约束力、学习环境和资源共享四个指标,主观因素包括学习目标、学习积极性、互动性和疲劳度四个指标。在自变量的各项指标中,学习时间为连续数值型变量,其他变量均为二分类变量。另有相关研究表明,学习时间和疲劳度对学习行为的选择存在交互影响。[10]因此,本研究除了分析各主客观因素指标对学习行为的影响之外,还将学习时间与疲劳度之间的交互作用作为自变量,分析其对网络学习行为选择的作用机制。变量设置与赋值的具体情况如表1所示。

表1 变量设置与赋值

(二)研究方法

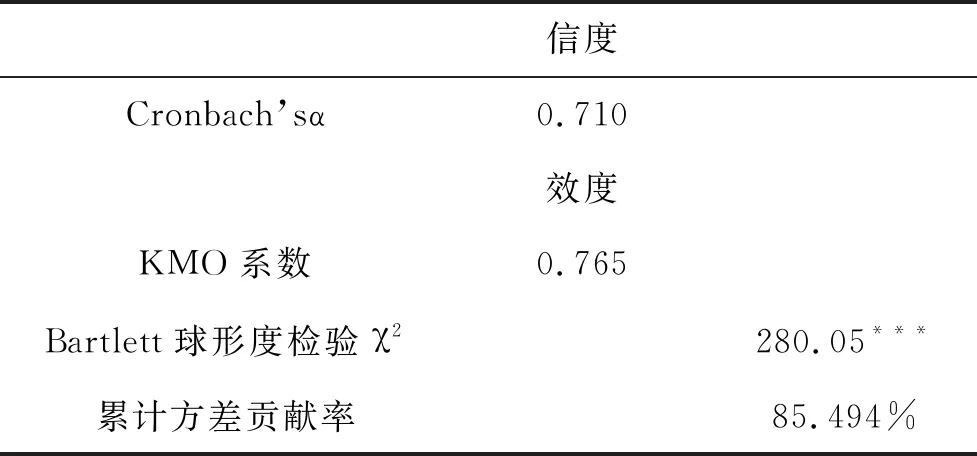

1.信度与效度分析。调查问卷作为一种测量工具,其质量决定了调查结果的真实性与适用性。信度是用来反映客观事物被测特征真实程度的度量指标,当使用同一测量工具重复测量某一客观事物时,所得到结果的稳定性和一致性越高,该测量工具的信度就越高。[11]调查问卷的信度高低通常用信度系数进行度量,目前应用最广泛的是Cronbach α信度系数,其计算公式为:

效度是用来评价调查问卷准确性和有效性的测度指标,调查问卷的效度越高,调查结果所揭示测试行为的真实性也越高。评价调查问卷效度的常用方法是因子分析,通过因子负荷反映问题对领域的贡献。其评价标准为:公因子累计方差贡献率大于40%,每个问题只在一个公因子上具有较高的负荷值,公因子方差均大于0.4。[13]

2.二元logistic模型。本文应用二元logistic模型对网络学习行为影响因素的作用机理展开研究。二元logistic模型的基本形式为:

式中Pi为事件发生的概率,1-Pi为事件不发生的概率,Pi/(1-Pi)为事件的发生比,即事件发生的机会比率。β0为截距项,β1为各自变量在模型中的回归系数。根据本研究对变量的设置,将网络学习过程中专心学习行为的选择定义为事件发生,通过二元logistic回归模型分析相对于分心学习或不学习行为,各因素对专心学习行为发生的机会比率的影响机制。

三、研究结果

在进行回归分析前,首先对调查问卷数据的信度和效度进行了检验。如表2所示,信度检验系数Cronbach’s α值为0.71,说明此次问卷调查的内部一致性较好,信度在可接受范围内,问卷调查结果可信。因子分析的KMO系数为0.765,Bartlett球形度检验χ2统计量在1%的显著性水平上结果显著,除学习目标的公因子方差为0.389外,其他问题的公因子方差均大于0.4,表明问卷具有良好的结构效度。信度和效度的分析结果均表明,本次针对网络学习行为进行的问卷调查具有较强的可靠性。

表2 调查问卷的信度与效度检验

应用二元logistic模型得到的大学生网络学习行为影响因素作用机制的拟合结果如表3所示。从控制变量的拟合结果来看,相对于分心学习或不学习行为,专心学习行为发生的机会比率在不同性别和不同年级的学生之间不存在显著性差异,说明性别和年级这两个控制变量对大学生网络学习行为的选择影响不显著。家庭所在地对网络学习行为的选择在10%的显著性水平上显著,表现为相比于居住在城市地区的学生,居住在农村地区的学生在网络学习过程中更容易出现分心学习或者不学习行为。从拟合结果来看,农村地区的学生专心学习行为发生的机会比率要比分心学习或不学习行为发生的机会比率低16.2%。虽然家庭所在地造成的大学生网络学习行为差异并不十分明显,但也表明相比于城市地区,农村地区在网络教育资源、网络基础设施等方面的建设与发展还较为落后,推进农村地区的教育信息化建设是缩小城乡教育差距、共享优质教育资源、促进教育公平发展的关键。

从客观因素的拟合结果来看,学习时间对专心学习发生的机会比率的影响在5%的显著性水平上显著,表现为随着网络学习时间的增加,学生更容易选择专心学习。相对于分心学习或不学习行为,学习时间每增加1小时,专心学习发生的机会比率将增加68.7%。学习约束力对专心学习发生的机会比率的影响在5%的显著性水平上显著,表现为学习约束力越强,学生越倾向于选择专心学习。相比于分心学习或不学习行为,网络学习约束力较高的学生专心学习发生的机会比率将提高67%。学习环境对学习行为的影响不显著,调查结果显示,虽然网络学习具有不受时间和空间条件限制的特点,但绝大多数学生表示他们会选择在较为安静的环境中学习,这说明学习环境对学习行为差异性的产生不构成显著影响。资源共享对专心学习行为发生的机会比率的影响在1%的显著性水平上显著,表现为共享资源越丰富、资源获取越方便,学生越倾向于选择专心学习。从拟合结果来看,网络学习资源丰富、共享方便的学生专心学习发生的机会比率是分心学习或不学习行为发生的1.436倍。综合比较而言,客观因素中资源共享对网络学习过程中专心学习行为发生的影响最大,其次为学习时间和学习约束力。

表3 二元logistics模型拟合结果

从主观因素的拟合结果来看,学习目标对专心学习行为发生的机会比率的影响在5%的显著性水平上显著,表现为具有明确学习目标的学生更倾向于选择专心学习。拟合结果表明,具有明确学习目标将促使专心学习行为发生的机会比率提高71.2%。学习积极性对专心学习行为发生的机会比率的影响在1%的显著性水平上显著,表现为学习积极性越高,专心学习行为越容易发生,具有较高的学习积极性将促使专心学习行为发生的机会比率提高138.2%。网络学习的互动性对专心学习行为发生的机会比率的影响在5%的显著性水平上显著,表现为互动性越强,越容易促进专心学习行为的发生,调研结果显示,积极参与互动的学生专心学习行为发生的机会比率是不参与课堂互动学生的0.584倍。疲劳度对学习行为的影响不显著,但从疲劳度和学习时间的交互作用的拟合结果可以看出,随着疲劳度与学习时间交互作用的不断提高,学生的分心学习或不学习行为越容易发生,二者的交互作用每提升一个等级,专心学习行为发生的机会比率将下降40.2%。综合比较而言,主观因素中学习积极性对网络学习过程中专心学习行为发生的影响最大,其次为学习目标和互动性。

综合看来,各因素对大学生网络学习行为选择的影响程度大小关系依次为:资源共享>学习积极性>学习目标>学习时间>疲劳度与学习时间的交互作用>学习约束力>互动性>家庭所在地。

四、启示

网络课程的开发与建设对于高校课程改革具有积极的实践意义,同时也对高校开展混合式教学、翻转课堂等形式的智慧课堂具有现实指导意义。未来,随着网络教学方法的不断完善,网络教学环节将不再以课堂教学的辅助和补充形式呈现,而是逐渐发挥其在满足资源共享、个性化需求、合作学习、空间互动等方面的优势,与线下课堂共同成为教学活动的有效载体。在学生培养方面,网络学习能够加强对学生信息捕捉、信息加工、学术创新和学术交流能力的培养。学习自主性和互动性的提高有利于进一步强化学生在交互学习过程中的主体地位,开放环境下的兴趣激发和思维培养有助于学生端正学习态度、激发学习动机、坚定学习信念。在教育发展方面,网络教学对高校网络教学资源整合和信息平台建设提出了更高要求,进一步加快了高校的信息化建设。网络教学也促进了教师教学思路、讲课技巧和授课内容的进一步完善,实现教师从学习的主导者向引导者身份的转变,通过知识的交流与共享推动了学生对所学知识的内化过程,从本质上实现有效学习。

通过对大学生网络学习行为影响因素作用机制的分析发现,为了促进学生选择正确的学习行为,提高学习满意度和学习效率,在今后高校混合式教学或网络教学环节的开发和建设过程中,在客观因素层面首先应提高网络学习资源的共享程度,为学生提供方便、快捷的获取渠道,并且要正确认识学生之间的差异性,加强共享资源的个性化推荐,使学生能够依据对知识的理解和掌握程度自主选择适合自身条件的资源。同时,应加强学生网络学习的约束力,提高学生课堂参与的频率,建立网络学习监管机制,促进学生学习过程的自我评价和自我约束,将学习以外其他因素对学习行为的负面影响降到最低。从学习时间的控制上看,目前学生平均每天的网络学习时间约为5.1小时。研究结果表明,增加学习时间有利于促进专心学习行为的发生,但学习时间与疲劳度之间的交互作用不利于专心学习行为的发生,这意味着学校在课程设置和安排上应更加科学合理,既要保证学习任务分配的均衡性,又要把握学习时间持续增加对疲劳度的累积效应,处理好学习时间与学习行为之间的协调关系,以实现学习效果的最大化。

在主观因素方面,首先应提高学生网络学习的积极性。教师可以营造轻松、高效的学习环境,通过情景演示、问题激发等方式呈现教学任务,以激发学生的学习积极性。学生应提高对学习的认知,快速进入学习状态并把握好学习节奏,尽可能地屏蔽掉外界干扰,在教师布置的高密度学习中找到兴趣点,激励自己积极主动地学习。其次,学习目标要有积极导向作用,学生在实现学习目标的过程中能够不断激发潜力,在学习目标达成时能够收获巨大的成就感。为此,学生应依据自身的学习能力和知识储备确立明确的学习目标,使自己的学习行为围绕学习目标不断调整,进而提高学习效率和学习效果。再次,虽然疲劳度对学习行为选择的影响不显著,但学生长时间久坐在电脑前会使身体的疲惫感不断累积,也会导致视觉和听觉的疲劳度持续增大,在这样的情况下,体力和学习的专注度会不断被消耗,从而影响专心学习行为的持续。为此,学生要学会选择合适的方式进行自我调整和适当放松,如选择舒适的学习环境、调整学习姿势、进行适当运动等,这样才能保证积极的学习心态和正确的学习行为。最后,学生还应加强与教师的互动,交流学习重点,分享学习心得,解决学习困惑,使学生的主体地位得以体现和不断强化,从而进一步提高学习的积极性和主动性。

全面提升学生网络学习效率和学习效果,需要将影响学生学习行为的客观因素和主观因素共同纳入优化范畴,通过二者相结合的方式,最大程度地促进大学生正确的网络学习行为发生的可能性。通过丰富资源共享促进学习的互动性,学习过程中要使学生的主体地位得以体现并尊重学生的个体差异,使学生增强自身主动学习、积极合作的意愿;通过增强网络学习的约束性来促进学生树立正确的学习目标,不断调整学习行为、激发学习兴趣,在学习过程中实现自我约束并完成自我评估;通过优化课程设置合理安排课程任务,注重网络学习时间的积累对学生身心健康和学习行为的影响,倡导体育锻炼、劳逸结合的观念,让学生能够及时调整学习状态,使其在高强度学习过程中达成较高的学习效率和最佳的学习效果。