陶瓷扁壶的起源与分类

2020-10-20薛冰

薛冰

摘 要:陶瓷扁壶曾经广泛分布于亚欧大陆,无论是游牧文明、商业文明还是农耕文明之中,都可以发现扁壶的身影。尤其是在丝绸之路沿线,各种各样的扁壶成为国际交流和文化碰撞的见证者,而其复杂的演变过程和多样化的起源也丰富了中外陶瓷文化交流的内涵。本文通过中外考古资料较为详细的论证了陶瓷扁壶的三种类型,并分别对他们的分类和演化过程进行了研究考证。略有不足之处,尚启方家不吝赐教。

关键词:陶瓷扁壶;环形壶;马挂壶;类型学;中外陶瓷文化交流

1 从青铜扁壶到陶瓷双环耳扁壶

早在春秋时期(公元前770年至公元前476年),铜胎扁壶就已经在中国出现,这时的扁壶在外观上还遗存有商周时期青铜器的装饰风格,例如壶体上的山兽纹和蟠螭纹,以及对称存在的铺首衔环构件都充分说明了这种扁壶是中国古老的一种器型。

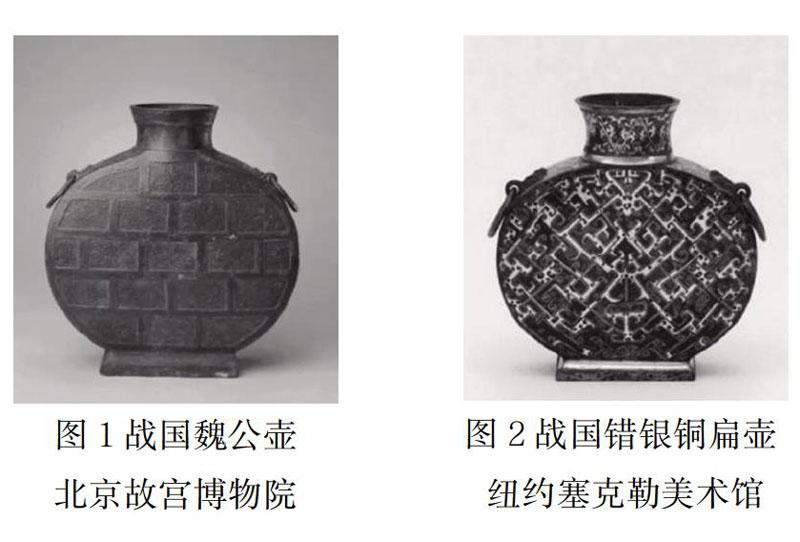

图1是现藏于北京故宫博物院的战国魏公壶,通高31.7cm,最大宽度30.5cm,重3.96kg;广口,短颈,溜肩,壶身呈扁圆杏核体,长方形底足,肩部饰双兽首衔环耳,器足外侧刻有铭文:“魏公三斗二升取”,另有铭文记“魏公之扁壶”。图2是收藏于纽约塞克勒美术馆的战国错银铜扁壶,通高31厘米,腹部采用错银工艺镶嵌有饕餮纹和山兽纹,装饰典雅,应属于贵族使用的盛储器。此二壶整体风格敦厚而不失灵巧,秀丽之中隐现着豪放气派,整个壶体上圆下方,契合先民“天圆地方”的宇宙观,颇具古风。1977年,战国中山王墓曾出土有通高45.9厘米的相同造型带盖铜扁壶;壶内残留有浅翡翠色的清澈液体,经化验是酒液,证明这种壶是战、汉时期的一种酒壶[1]。

过去有学者认为,扁壶最早起源于游牧民族,中原的扁壶是对其进行模仿和改造后的产物,现在看来并非如此。这种铺首衔环青铜酒壶应该是春秋至汉代时期流行于我国的传统酒具。另一方面,从它们的产地和出土地来看,北方地区尤其是中原腹地对这种扁壶更为青睐。

这种30多厘米的大尺寸器皿显然不是策马奔腾时悬挂于身后或马背的器物,两个瘦圆环也无法承受住整个壶身和壶内溶液的重量;之所以会有这种扁壶的出现,笔者认为主要有以下三点原因:首先,商周时期,祭祀使用的青铜礼器皆为浑圆端庄的造型,为了与之相区分,便刻意将酒壶设计成扁圆形,尤其在中原地区,敬神畏天的思想更为传统和根深蒂固,所以,作为替代品,具有实用功能的扁腹形青铜器开始广泛使用。第二,相同容积下,扁壶与其他造型的器物相比,在装饰方法上更为多样,大平面也利于画面主题的呈现;第三,和方壶、方尊相比,扁壶更有曲线感;整体感觉上,古拙而不失轻巧灵动,作为桌几上的酒具,更令人赏心悦目,这也符合春秋、战国时期,诸侯和士大夫求新、求变的风尚。

铜扁壶最具代表性的装饰就是两侧的活环,这两个圆环的功能,历来说法不一,一些学者认为它们是用来穿绳和悬挂的,但是前文已指出,青铜扁壶体形硕大,底足较重,靠圆环做支撑显然不符合实际。所以,两侧的圆环应当属于纯粹的装饰构件;考古研究也表明,这种铺首衔环早在商代青铜礼器上已经大量出现,该装饰被认为能起到沟通神灵,避祸求福的作用,后世的人们又将其安装在了大门两侧,相传能够镇宅辟邪[2]。

图3是收藏于陕西历史博物馆的战国双口鎏金刻铭文铜扁壶,体形硕大,壶身呈横放的椭圆体,敞口微侈,双短颈,肩略丰,扁腹,腹部两侧各有一铺首衔环,长方形圈足,通体鎏金。最为精妙的是壶内腹部中间铸有垂直的铜隔板,使得左右两边存储的酒液不相混合。壶底足中空,残留有木屑,考古学家推测此壶应配套镶嵌有木质底板,属于陈设用具。在底足外侧刻有阴文“食官酒”三个字,古代宫廷食官的出现,可追溯至夏商时代,但明确见于记载的食官,源自《周礼》[3],这也说明此壶是宫廷皇家使用的酒具。

汉武帝时期,张骞凿空西域,丝绸之路遂成为了连接亚欧大陆东、西两端的桥梁和纽带,汉代以前的这种铜扁壶也随着商贸往来和人口流动逐渐流传到了中亚、西亚一带,后来又演变出了卧壶、大背壶等新的器型。图4是10世纪中亚地区穆斯林常用的一种黄铜储水壶,现藏于新疆维吾尔自治区博物馆,从外观造型和功能上来看,受中原地区铜壶的影响较大。

明朝初年,随着郑和七次下西洋,中国和西亚的商贸交流日益密切,这一时期,景德镇生产了许多具有西亚风格的陶瓷,其中就包括重现神州的带有铺首衔环的青花卧壶,只不过这种陶瓷器物已经不再具备实用功能,而仅仅是一种陈设品。图5是宣德青花缠枝花卉纹卧壶,高31cm,口径5cm,厚13.5cm,通常也被称作“大背壶”,现藏于上海博物馆。短直颈,扁圆形器身,两侧对称分布有传统的环形钮,背面无釉,需要躺放安置,故名卧壶;通体装饰有阿拉伯缠枝花卉纹和变形几何纹,是一件中西合璧的青花瓷;不过追根溯源,它仍然可以看作是战国铜扁壶的近亲。

从春秋——汉代时期中国北方出现的铜扁壶再到明初的青花大壶,这种跨越千年的传承虽然仅仅是中国五千年历史长河中的一朵小浪花,但依然体现了我国古代制瓷工匠的不朽智慧和工藝技术的顽强生命力。

2 从环形壶到抱月瓶

环形壶是古希腊时期广泛流行于地中海沿岸的一种陶器,这种器物最初是信徒前往神庙朝觐时,戴在手腕上的“镯子形”水壶,里面用来装灯油、香精或圣水。这一造型也有可能源于古希腊人对蛇的崇拜,蛇这种拥有特殊外形轮廓的生物,被古希腊人当作是河流的化身,他们还认为时间之神柯罗诺斯就像一条环绕地球的河流,负载着黄道,环绕着宇宙;久而久之,在古希腊对于蛇的图腾崇拜就成为了一种风尚。后来这种器物的体积不断扩大,成为神庙供桌上摆放的盛水器,但造型上沿袭了最初的环形样式。图6是克里特岛伊拉克利翁出土的执政官宫殿时期的环形壶,通常被叫作“朝圣者壶”(pilgrim flask),在祈福仪式或其他重大场合中,朝圣者壶有“神示甘霖”之意[4]。

随着古希腊文明的衰落,一些神庙逐渐消失,这种器物也失去了使用的场所,逐渐开始出现在人们的日常生活之中,腹部圆环的直径逐渐变小,壶身颈部和肩部相接的地方出现了桥型耳,图7是现藏于纽约大都会艺术博物馆的彩绘环形壶,在壶的腹部,还存在有圆形孔洞,但和左图相比,缩小了很多;这种造型的壶非常受西亚人民欢迎,也向西传播到了欧洲,在文艺复兴时期,许多圣经插画和教堂的壁画上都出现了双手握持这种扁壶的侍女形象,只不过此时的壶身已经不再是圆环形,而变为了完整的扁圆腹。

图8是出土于本图拉斯·夏姆遗址的红陶双耳罐,距今约2000年,现藏于叙利亚博物馆,此扁壶已经脱离了环形壶的造型特征,腹部变为完整的平面,装饰有黑彩描绘的涡轮状朵花纹。这种扁壶传入中国后,最先被游牧民族接纳和模仿;根据使用习惯和功能特色,这类壶又被称为“马挂壶”或“背罍”,俗称“酒鳖子”[5]。随着契丹族和党项族的崛起,东起辽东,西到中亚,广袤的土地皆为游牧民族所统治,由于壶身的腹部平面利于贴合人的后背,并且方便悬挂于骆驼或马的鞍座之上,所以“马挂壶”的生产制作在这一时期达到顶峰。图9是西夏黑釉剔花扁壶,产自宁夏灵武窑,壶身呈扁圆形,模制粘接成型,采用剔釉装饰法,中间为一圆形开光,内饰团花卉,周围环饰一周植物纹。图10是南宋画家宫素然创作的《明妃出塞图》(局部),画面上我们可以看到少数民族使臣背上贴挂的圆形背壶和左图一致。随着大一统王朝的建立,“马挂壶”逐渐消失在了漠北草原。

到了永、宣时期,景德镇又开始仿制这种造型的青花瓷,专供贸易出口和赏赉外邦之用。还在原有造型的基础上,出现了绶带耳、如意耳、螭龙耳、摩羯耳等新的装饰构件,并被赋予了中国传统的诗情画意,后人习惯称其为“抱月瓶”或“宝月瓶”;清中期,在宝月瓶上出现了许多粉彩、青花或斗彩装饰的花鸟纹、博古纹、寿山福海、双凤戏珠等题材,使其一度成为文人所追捧的文房用品。图11是宣德青花轮花纹绶带耳抱月瓶,高30.5cm,口径3.4cm,腹径21.5cm,现藏于北京故宫博物院,从器型到装饰都带有明显的西亚风格;图12是雍正青花花鸟纹如意耳扁壶,壶身圆润饱满,转折处和粘接处不再棱角分明,通体装饰秀丽典雅的传统花鸟图案,有着浓郁的中国风;这说明从明朝再到清中期,扁壶由内到外都实现了“本土化”的转变。

3 从皮囊扁壶到马镫壶

由于生产力水平较低加上原材料的限制,早期欧亚大陆的游牧民族缺少足够的陶器和金属器,取而代之的是一种皮革缝制的囊袋形扁腹壶,称作皮囊壶;又因为外形酷似马镫,所以又被叫作“马镫壶”[6]。

《土尔扈特部落史》就详细记载了蒙古族传承的一种皮革水囊的制作方法:“土尔扈特所用之皮囊,专用骆驼皮或牦牛皮鞣制而成。制作時首先剃光皮子上的毛,用刻有花纹的硬质模具在上面压印出图案,之后放置在坑里烟熏十天左右,这样就制成了长期不会腐烂,并且带有异香的皮囊子。再用线将其缝实,最后蘸取牲畜的骨胶将针眼里外涂抹严实即成”。“酒囊小的可盛1公斤,大的可盛50~60kg液体。具有不撒酒,不走味,不怕挤压和颠簸的优点;便于在马背和驼背上携带。一个酒囊可用70~80年,传至三代”[7]。

这种皮囊缝制的器皿,使得游牧民族在迁徙和行军过程中可以携带充足的饮品,因此显得十分珍贵;文献还记载,每一家祖父、祖母要替未来的孙子制作酒囊作为传家之物,不送给别人。正是因为游牧民族对这一制品的依赖和独特的情感寄托,所以,在后来出现了许多陶瓷质地的皮囊壶,制作过程中,马镫壶改变了上文提及的扁壶类器物常用的模制成型法而普遍采用泥片围合法,它们既可以放置在桌子上作为日用器来使用,也可以悬挂在马匹等交通工具上或者帐篷之内。和皮革缝制的壶相比,陶瓷皮囊壶密封性好,使用年限长,造型和装饰手法灵活多样,并且易于清洗。

图13是辽代酱黄釉皮囊壶,出土于北京通州区,现收藏于首都博物馆,不论在造型还是颜色上,都模仿自相同器形的皮革制品;图14是金代红釉皮囊形陶扁壶,腹部采用浅浮雕工艺装饰有四武士图,壶身周围环饰一周萨珊连珠纹。通常在造型和外观上,陶瓷皮囊壶都对皮革制品进行了惟妙惟肖地模仿,包括扁垂的腹体,缝制的线痕、针脚,以及皮囊上捆系的绳带,都被复制在了陶瓷制品之上。尤其是采用刻、划花和雕刻工艺对皮革上面压印图案的逼真再现,可以算作是陶瓷马镫壶的最大特色之一。

4 总 结

纵观中外陶瓷扁壶发展史,一共出现了三种不同的族系,分别是:由中国古代青铜扁壶演变而成的大背壶;由地中海环形壶发展而来的“抱月瓶”;以及模仿游牧民族皮囊壶制作的“马挂壶”。它们并不单纯的属于一种文化,而是在交流中不断融合,在借鉴中保持发展。无论是源自中原地区还是西亚和南欧,也无论是产自农耕民族还是马背上的民族,陶瓷扁壶以其独特的造型和功能而散发出别样的魅力,成为了世界陶瓷史上最庞大而又多样化的家族之一。

参考文献

[1] 宋红.中国酒文化丛谈[M].上海:东方出版中心,2014).

[2] 张亚林,江岸飞.中国陶瓷设计史[M].南昌:江西美术出版社,2016.

[3] 王仁湘.古代宫廷食官[J].中国典籍与文化,1995(2):(88-96).

[4] 葛承雍.环形壶:从地中海到大兴城——西安隋墓出土环形壶(askos)艺术研究[J].文物,2020(1):(58-68).

[5] 朱世英,季家宏.中国酒文化辞典[M].合肥:黄山书社,1990.

[6] 吕成龙.定窑瓷器[M].北京:故宫出版社,2016.

[7] 博乐市志编纂委员会.博乐市志[M].乌鲁木齐:新疆人民出版1992.