《乾隆京城全图》: 清代的“小区”封闭与治安管理

2020-10-20张田

张田

《乾隆京城全圖》是现今保存绘图时间最早、内容最完整的一幅按照比例尺制作的北京城区地图。这张地图事无巨细地描绘了清乾隆初年北京城市的风貌,大到紫禁城、西苑(北海、中海和南海)、王府、衙署、寺庙等恢宏的皇家建筑,小到街巷、胡同、民房等普通建筑。这幅地图为研究北京城市的历史变迁提供了珍贵的文献资料。此外,全图中还反映了更多的内容,如各亲王府、郡王府、皇家庙观的详细位置及建筑规格,这些建筑物有些早已不存,只有通过全图才能窥其原貌。更重要的是,《乾隆京城全图》更能帮助我们理解京城治安防戍问题。

大栅栏:

清朝时期的“封闭小区”

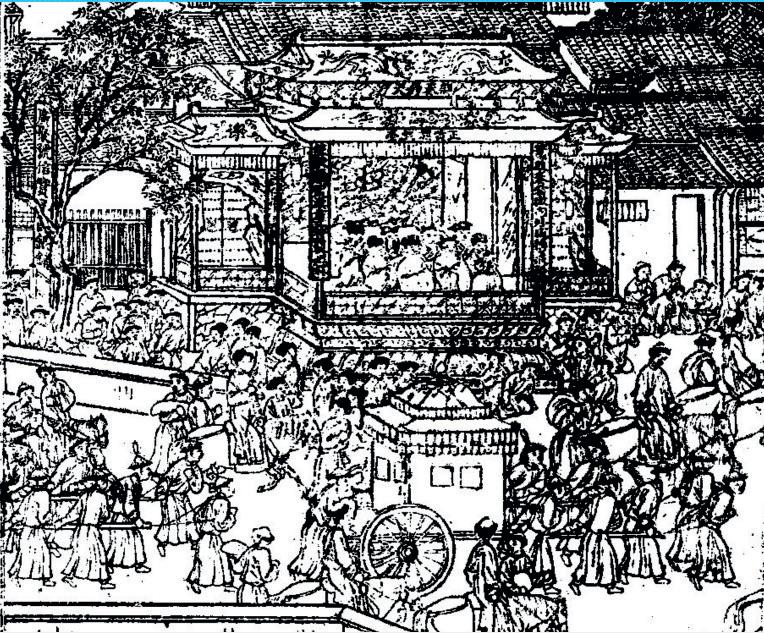

看过《乾隆京城全图》的人,都会觉得图中的寺庙特别多。的确,当时北京城内的寺庙数量在全国堪称第一,有人统计过全图中共绘有大小寺庙1207处。除了寺庙之外,细心的人会发现全图中标有“栅栏”和“堆子”的标注也很多,经笔者统计共有堆子52处,栅栏83处,“栅栏”与“堆子”是什么呢?它们为什么会如此频繁地出现在全图之中呢?原来栅栏与堆子是一种维护城市治安的基础设施和机构,它们将京城分割成一块一块的治安治理区,可以说栅栏和堆子是形成清朝时期小区封闭的雏形。为什么这样说呢?那得先从栅栏说起。

栅栏是一种维护治安的基础设施,无论是木质的还是铁质的,无论是放在街口的还是围在院外的,人们常常能看到它的身影。栅栏主要起到隔离作用,小巧、便于移动是它的优点。正因如此,明弘治元年(1488年),孝宗皇帝下令在京城内及关厢地区的大街小巷设立栅栏,早启晚闭,用于维护京城的治安。清康熙九年(1670年),为了进一步加强对京城内外的治安管理,康熙皇帝下令将城外各巷口照城内街巷一样设立栅栏,并规定定更(晚七时至晚九时)后,军民不得随意出入。乾隆元年(1736年),乾隆皇帝因恐京城外城藏有匪盗骚扰百姓生活,再次下令在外城街巷口竖立栅栏,并且派遣专人负责巡查。

故宫堆拨房

在清朝皇帝几次下令设置栅栏后,北京城内的栅栏多了起来。据《八旗通志》记载:当时仅北京内城就设有栅栏一千多座,这里还不包括皇城在内的一百多处栅栏,可以说,栅栏在北京街面是无处不在。在这所有的栅栏之中,最著名的栅栏当数前门外的商业大街“大栅栏”。这条大栅栏胡同在明朝时期就已经存在,当时称为廊房四条,与廊房头条、廊房二条、廊房三条由北向南紧密地排列着。后来居集于廊房四条的商贾们为了保护自己的财产,集资在胡同口处安置了一座高大漂亮的栅栏,日久年深人们就用大栅栏这个俗称代替了廊房四条的本名。在《乾隆京城全图》中,廊房四条的位置已被标为“大栅栏”了,这说明大栅栏这个称呼至少在乾隆初年之前就已经形成。但廊房头条、二条、三条的名称却没有改变一直沿用至今,这就是“大栅栏”名称的由来。

大栅栏除了有趣的历史外,它的读音也非常特殊,在北京如果提到前门外的“大栅栏”地区,您千万别把“大栅栏”读成[dà zhà lan],因为这样一读,周围的人立马就能知道您不是地道的北京人了。正确的读音应是“大栅栏”[dà shí lànr]。“栅”[shí]这个读音的背后,是漫长复杂的语音流变过程,学界对此有多种解释。至于“儿”就很好解释了,北京人说话爱在词尾加个“儿”字,所以当“大栅栏”作为地点出现时,人们也习惯在字尾处加了个“儿”字。

堆子:

清代京城的派出所和消防队

仔细观看《乾隆京城全图》会发现,“某某旗栅栏”与“某某旗堆子”会成对出现,这些“堆子”又是做什么用的呢?“堆子”是“推拨”的俗称,推拨,又称“堆汛”,满语,意为驻兵之所,它类似于我们今天的安全岗亭、派出所等维持社会治安的机构。别小瞧这一间间不大的堆拨房,它与整个京城的安危紧密联系。为了说明堆子的作用,那就得先讲讲京城治安的管理。

顺治三年(1646年),清政府有感京城盗贼频发,并以此为由,下令让旗人与汉人分区而居。旗人居于内城,汉人则居于外城,京城的防戍及地方管理由步军营负责。步军营首领为步军统领,其掌管八旗步军及巡捕五营,又因其提督京城九门事务,又称“九门提督”。这个称呼看过清史剧的人自然都不生疏。京城内城由八旗步军管理,外城和京郊地区由巡捕五营管理。不论是内城还是外城都是安汛界驻守巡防,汛是军队的基层单位,每汛下设堆拨和栅栏,这些堆拨和栅栏就设置于街道旁或胡同路口。方便用于控制来往的行人,这点从《乾隆京城全图》中就可以明显看出。

内城中建有皇城和紫禁城。其防守更为严格,内城的防守区域是按八旗居住方位分汛驻守。以皇城为中心,北面分别是正黄、镶黄两旗;皇城东面是正白、镶白两旗;皇城西面是正红、镶红两旗;皇城南面是正蓝、镶蓝两旗,分别由八旗满洲、蒙古、汉军分别驻扎。而皇城内各汛则由满洲八旗分旗执守,每旗设步军校二人负责本旗各汛的防守,每汛下除了设有若干栅栏和堆拨外,还设步军十二人,每座栅栏设有步军三人,管理层级明确。《钦定八旗通志》对内城及皇城各汛的旗属、分界、防守、步军人数等一一进行了详细的记载,有兴趣的读者可以找来阅读一下。

简单的来说皇城共有分汛90处,栅栏116处。其中,镶黄旗负责紫禁城北,设汛10处,栅栏18座;正白旗负责紫禁城东北,设汛10处,栅栏10座;镶白旗负责紫禁城东,设汛10处,栅栏13座;正蓝旗负责紫禁城东南,设汛11处,栅栏9座;正黄旗负责紫禁城北,设汛12处,栅栏16座;正红旗负责紫禁城西北,设汛12处,栅栏17座;镶红旗负责紫禁城西,设汛12处,栅栏24座;镶蓝旗负责紫禁城西南,设汛12处,栅栏9座。

大城(除皇城以外的内城)设分汛626处,栅栏1199座。其中,镶黄旗界内设汛92处,栅栏150座;正白旗设汛85处,栅栏156座;镶白旗设汛71處,栅栏133座;正蓝旗设汛79处,栅栏147座;正黄旗设汛91处,栅栏162座;正红旗设汛62处,栅栏129座;镶红旗设汛71处,栅栏158座;镶蓝旗设汛75处,栅栏155座。每旗设满洲步军校五人,蒙古、汉军步军校各二人统领各汛,每汛设步军满、蒙、汉军各十二名。栅栏每座设步军三人。驻守内城的八旗步军主要负责分汛防守稽查,夜间巡逻、救火、缉捕和管理城门门禁等任务。无论是栅栏旁、城门上、粮仓附近,都建堆拨房,这些堆拨房不但是驻守官兵的休息之所,还是存放刀、箭、长枪等武器及救火器材唧筒的重要地方。堆拨房的作用更像我们今天常见的派出所及消防队。

驻守外城及京郊的巡捕五营也是分汛执守,但栅栏和堆拨却不比内城多,内城的治安防守非常严格,各汛的栅栏按时启闭,入更后闲人不得出入,除有生产、患疾或亡故等特殊情况,如有官民违反禁令都要受到严惩。王公、贝勒若无故外出将交由宗人府处理,而普通旗人则要被鞭打五十;执勤的官兵如不按时启闭栅栏或擅离汛地,也会受到鞭刑或罚俸的严惩。由此可见清朝时期,清政府就已经实施了严格的宵禁制度来保卫城市的安全。

紫禁城内的堆子和栅栏

清政府对北京内外城有着严格的治安管理制度,对皇城的保卫措施那就更为严密了。首先,保卫紫禁城的卫兵不是八旗步兵而是八旗中的护军,这些护军属于禁卫军,其职责主要是守卫紫禁城,负责朝会、燕飨执事、扈从警跸等。其次,守卫紫禁城内的护军必须是天子亲统的“上三旗”,即镶黄旗、正黄旗、正白旗,紫禁城外的护军除北上门为上三旗护军守卫外,其余均为”下五旗”值守。

紫禁城内上三旗官兵按日分班值守,紫禁城外由下五旗官兵轮守。夜间宫城内外则由护军传筹巡逻。“传筹”指传递筹枝,筹枝是长约一尺的红木棒。城内“每夕自景运门发筹。西行过乾清门、出隆宗门,循而北,过启祥门,迤而西,过凝华门。迤而北,过中正殿后门,迤北至西北隅,迤而东过西北门、顺贞门、吉祥门。由东北隅迤而南,过苍震门,至东南隅,迤而西仍至景运门,凡十二汛为一回,共巡五次”。紫禁城外“每夕自阙左门发筹西行。过午门,出阙右门,循而西,经西一汛至南栅栏二汛。迤而北,经三汛栅栏,过西华门,经一栅栏,四汛五汛六汛至西北隅七汛。迤而东,经八汛一栅栏,过神武门,经一栅栏,九汛至东北隅十汛。迤而南,经十一汛十二汛十三汛一栅栏,过东华门,经一栅栏十四汛十五汛至南栅栏。循而西,经十六汛,仍至阙左门,凡二十二汛为一回,共巡八次”。

紫禁城是皇家重地,保卫其安全的护军官兵也相当的多,用于值班休息的“堆拨房”的数量也不在少数,凡重要的城门、宫室等处皆设有堆拨房。这些堆拨房除了供官兵休息值班外,还存有大量的军械,经统计紫禁城内外的堆拨房中共存有军械:“弓六百三十张,箭一万六千六百支,长枪四百二十五杆,撒袋八百三十副,弓箭罩一千六百六十个。”这些军械均由司钥章京和值班章京统一管理,各堆拨值班护军分管。若有管理不善,即将该官员照例治罪。所有军械,每五年送武备院修理一次,若是生锈破损很多,便即刻修理或更换。

如今京城中的栅栏和堆子早已消失在历史的尘埃中,幸有不少文献还记载了它们曾经的用途。实物虽然难寻,但在《乾隆京城全图》中却可以清晰地看到它们的原貌。在《乾隆京城全图》中,标明某某堆子的堆拨房主要集中在皇城之中,而皇城外所建的堆拨房却均未标注,因此有些堆拨房是不太好辨认的。但位于胡同、路口处的栅栏则画得非常形象,很容易辨识,如果您仔细观察一准就能发现,北京著名的“大栅栏”的栅栏也绘在其中。

其实,堆拨房的实物还是存在的,但已经不是“原装”的了,仅残留了一部分。这些堆拨房的“遗址”就存于故宫之中,位于西华门内西河沿宫墙处及东筒子两侧宫墙处。如果逛故宫恰好路过此处,肯定会有人发现红色的宫墙上有几处被回填的券洞。经过专家的鉴定,这些券洞就是曾经用于护军驻守之用的堆拨房,在这些堆拨房中还发现了当年护军所写的诗文、绘画、随手小记等。