教育研究混合方法的发展、哲学基础与设计应用

2020-10-20李洋陈齐

李洋 陈齐

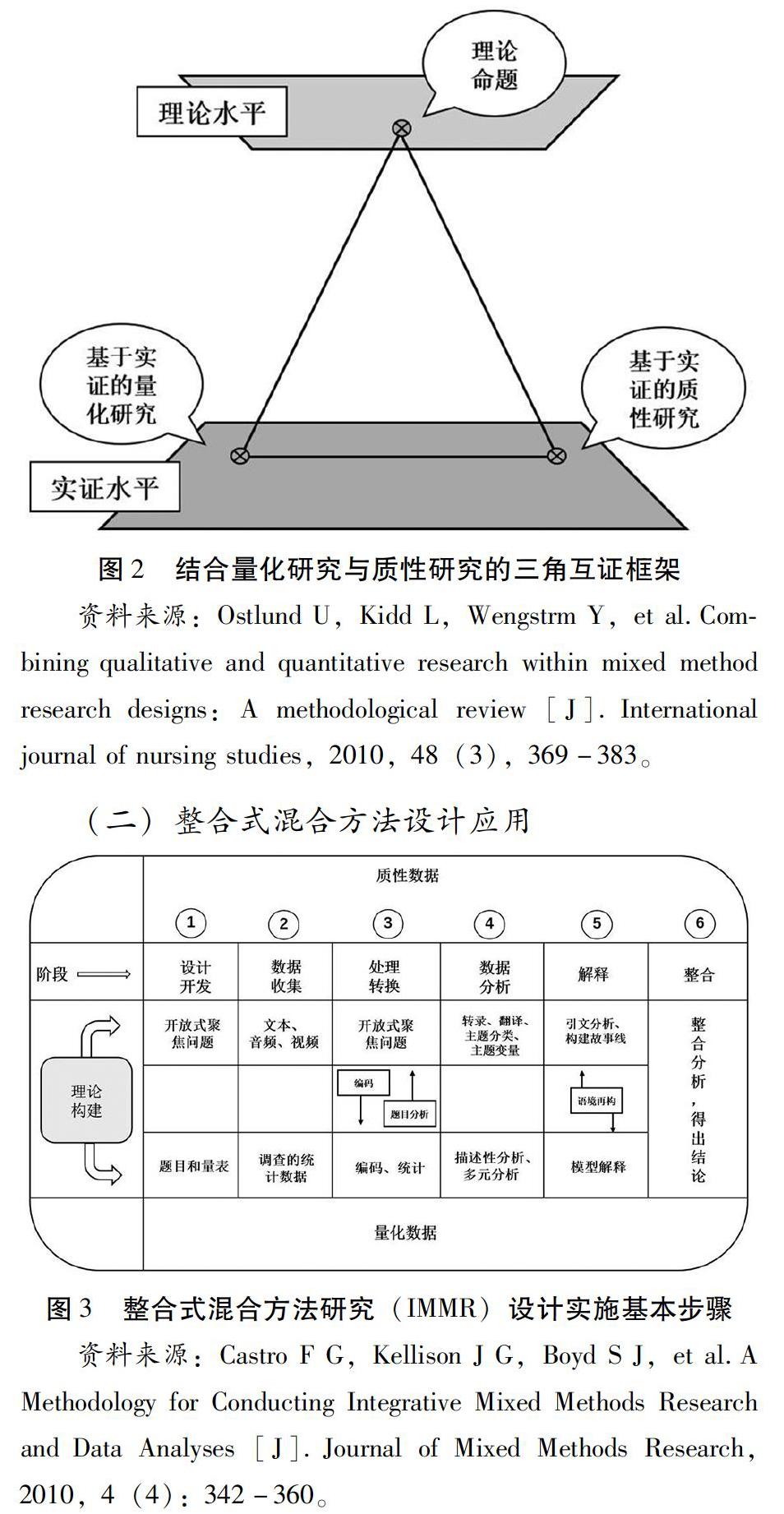

摘 要:教育研究方法的范式经历了从量化、质性到混合方法的转变与发展,经过了涵义的争论与术语的流变,混合方法已经成为教育研究方法中的“第三范式”,被教育研究者广泛采用。混合方法的哲学基础与量化和质性研究方法存在本质区别,“实用主义”作为混合方法的哲学基础摆脱了以实证主义和建构主义为基础的单纯量化与质性研究的二分壁垒,其多元性和多重操作属性在研究教育复杂问题方面具有天然优势。“三角互证”可以作为混合方法研究设计的理论框架指导混合方法整体设计与应用实施,整合性混合方法研究设计主要分为设计开发、证据收集、转换、数据分析、解释、整合六个阶段,混合方法结合量化与质性研究方法的优势,在揭示教育现象完整图景方面具有更强的解释性和洞察力。

关键词:教育研究;范式;混合方法;哲学基础;设计应用

一、引言

受到实证主义范式的长期影响,教育领域的工作者长期依赖于量表、调查问卷、数据统计分析等量化研究方法来研究教育问题,忽视了教育问题本身的多元性和复杂性。[1]教育研究的格局在不断发展,教育工作者能够研究越来越复杂的现象。随着国内高等院校教育研究方法课程的普及、国际学术交流的频繁化和国内高校学术科研共同体交流的常态化发展,近年来,实证类教育研究在研究方法上采用量化和质性研究相结合的混合方法,逐渐受到教育研究者的欢迎,相关研究成果和学术文献呈指数增长。[2]混合方法已经与量化和质性研究方法并驾齐驱,成为研究人员的重要工具,随着人们对混合方法研究兴趣和热情的不断增加,围绕混合方法的深入讨论也日益增多。[3]

混合方法研究鼓励结合定性和定量研究要素来回答问题,其多角度的分析视角在分析和回应教育研究中复杂问题的解决具有独特的优势。笔者在英国华威大学访学期间参加了该校教育学院举办的教育领域研究方法相关课程和工作坊,发现混合方法已经开始作为量化研究和质性研究之外的第三种方法,并逐步发展成为教育研究方法中的“第三范式”。[4]国外教育研究领域对混合方法的研究历史较早,从对混合方法的本体论、认识论、方法论等方面的理论探讨到实践层面的设计和应用等方面已经积累了相当可观的研究成果,而国内教育界对混合方法的理论思辨和实践应用研究相对较少,仔细分析可以发现有些研究者对混合方法的內涵本质和实践操作还有不少误解,认为混合方法就是量化和质性研究方法的简单叠加。本文通过阐述混合方法的源起、发展、优势、哲学基础与设计框架等,有助于研究者厘清混合方法的基本涵义和设计原则,为更好应用这一方法奠定基础。

二、教育研究中混合方法的源起、发展与优势

(一)混合方法溯源

混合方法的萌芽可以追溯到古代西方哲学,单一或普遍真理看待世界的方法源于苏格拉底(Socrates)和柏拉图(Plato)的早期论辩,与此相反,普罗塔戈拉(Protagoras)和高尔吉亚(Gorgias)等诡辩论代表则主张多重或相对真理论辩。与两种极端看世界的方法不同,亚里士多德(Aristotle)以及温和怀疑主义者西塞罗(Cicero)、塞克斯图斯·恩皮里克斯(Sextus Empiricus)等哲学家则追求一种极端的平衡原则或混合的“中庸之道”,这些论辩的精神今天仍然存在于三种教育研究方法的不同观点中。[5]这场对于方法的争论影响着我们如何看待知识,期望发现什么,以及如何寻找和证明知识的整个过程。混合方法研究的定位是在极端的柏拉图(量化研究)和诡辩派(质性研究)之间,试图充分尊重这两种观点的智慧,同时也为许多感兴趣的研究问题寻求一种可行的中间解决方案。

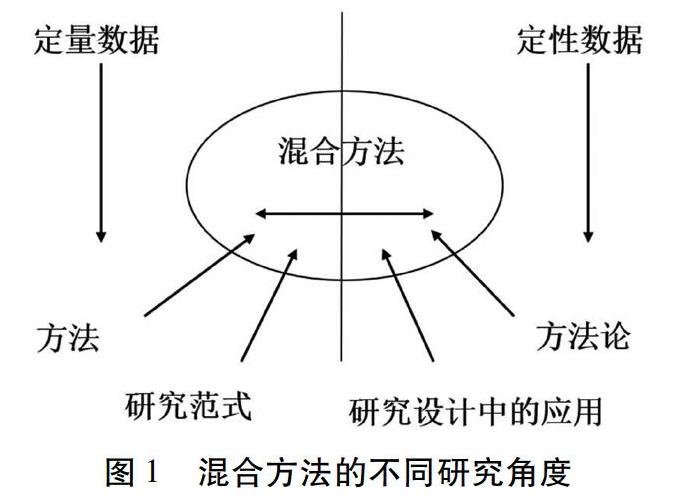

混合方法最初被视为两个独立的研究方向——定量和定性,两者之间有明显的分隔(如图1所示)。20世纪90年代中期,研究者开始探讨如何从独立的定量数据与定性数据之间建立联系,从这种联系中产生了混合方法的想法,并从研究方法、研究范式、方法论和研究设计应用等方面展开讨论。[6]尽管对于混合方法的研究思路由来已久,但它是随着定量研究和定性研究的潮流而兴起的一种新的运动、话语或研究范式。[7]在社会科学、行为科学和人文科学近代史上,混合方法研究始于方法学家,他们认为量化或质性的方法和范式在解决他们的研究问题时是有局限的。20世纪初期,文化人类学家开始有意识地使用混合方法来进行研究问题的解答,然而,混合方法的标签并未在研究方法领域被作为一种新的范式而固定下来。

(二)混合方法发展与涵义归属

1.发展标志

20世纪70年代后,混合方法经过了“范式争论期”和“程序发展期”后开始进入快速发展阶段。混合方法被称为“第三种教育研究范式”或“第三次方法论运动”,[8]在这场关于方法论运动的过程中,混合方法被赋予了许多名称,经历了术语的流变与发展,这些名称包括混合研究(blended research)[9]、综合研究(integrative research)[10]、多方法研究(multimethod research)[11]、多方法(multiple methods)[12]、三角研究(triangulated studies)[13]和混合研究(mixed research)[14]等。随着学术界对该方法的持续争论和不断沉淀,混合方法(Mixed methods)已经成为用来描述这一方法的主流术语。

混合方法研究发展的标志包括混合方法研究的相关期刊、会议、具体课程以及鼓励和授予混合方法项目的资助机构。随着学术界对混合方法认可度不断攀升,接受或独家发表关于混合方法研究的期刊杂志日益增多,如:《混合方法研究杂志》(Journal of Mixed Methods Research)、《量化和质性研究》(Quality and Quantity)、《田野方法》(Field Methods),《国际多元研究方法杂志》(International Journal of Multiple Research Approaches)等。混合方法的实证研究文献数量大幅度增加,混合方法相关的线上与线下课程在高校课程设置中的比例也日益增多,[15]英国和美国很多大学和研究院等设立基金以资助鼓励混合方法研究相关成果的产出。这些方面都标志着混合方法作为研究中的“第三条道路”正焕发着生机,为教育研究者提供了一条综合的、多角度分析问题的视角和工具。

2.涵义归属

混合方法的概念最早由吉克(Jick)在1979年提出,作为社会科学研究中寻求跨定量和定性方法趋同的一种手段,[16]随后也有不少研究者讨论了将定量和定性数据结合起来的优点。随着混合方法研究的深入,关于混合方法的本质是什么,立即出现了不同的观点。首先,关注研究方法的应用学家认为混合方法意味着研究中定量和定性数据的收集、分析和解释(即方法),把重点放在收集和分析数据的方法上,认识到这些方法是整个研究过程中不可或缺的一部分;[17]其次,有学者认为混合方法不是一种方法,而是一种研究过程,它涵盖了研究过程的所有阶段,而不仅仅是方法;[18]另外,还有一些人专注于混合方法的哲学思辨和假设[19]。实际上,在混合方法中对“方法”一词应该进行更宽泛的解释和使用,可以将围绕数据收集方法(例如问卷、访谈、观察)、研究方法(例如实验、人种学)以及相关哲学问题(例如,本体论、认识论、价值论)的问题和策略包括在内,三种主要的研究方法中的每一种都包括关于这类方法论和实践相关问题的假设、原则和价值,即作为研究范式的一部分而存在。[20]

厘清一种新的研究方法的内涵和外延必然要经历相当长的一段时间,在历经了针对混合方法涵义的不断争论和沉淀后,世界不同地区的几位独立研究者定义了我们今天所知的混合方法,为混合方法的提出建立了方法论方面的基础。[21]伯克·约翰逊(Burke Johnson)总结了一个关于混合方法的说明性定义,他指出,混合方法研究是研究人员或研究团队为了理解和佐证的广度和深度而结合量化和质性研究方法的要素(例如,使用定量和定性的观点、数据收集、分析、推理技巧)的研究类型。[22]这个定义指的是混合方法研究作为一种研究类型,将可以被用于在单个研究内混合,在一个研究计划内混合,也可能在一组密切相关的研究中进行混合。

(三)教育研究中应用混合方法的优势

教育研究中采用混合方法的目的是致力于提高采集数据的准确性,分析得到更加完整的结果。混合方法将“特殊性与一般性”、“模式化规律性”、“语境复杂性”、“内部和外部视角”结合起来,着眼于整体及其组成部分,从而使研究者能够获得比单一方法更全面、更完整的现象理解,并更有意义地回答复杂的研究问题。混合方法可以从多元视角洞察和解释一种现象的过程,从而增加发现结果的有效性和可信度,为发现意想不到的结果提供了机会。[23]

不管是从教育的存在形式,还是从教育的组成要素、实践活动等方面来看,教育无疑是一个复杂的巨系统,[24]一般具有非线性、不可逆性、自组织性、非决定性、偶然性和非平衡性等特征。[25]教育研究问题的复杂性往往不能通过单一的定量数据和定性数据获得完整解读,采用混合方法可以从不同视角看问题,从而呈现现象背后更加完整和深刻的图景。具体来说,混合方法进行教育研究的优势可以归纳为以下几点:(1)混合方法研究比单独的量化或质性研究更能回答某些复杂的研究问题,使教育研究人员能够更好地同时回答探索性和验证性问题;(2)量化和质性的结果可能是相辅相成的,定量数据说明关联的强度,而定性数据说明关联的性质,增加对研究问题的洞察力;(3)提供更有效的推论,推论和结论的有效性和可信度比单独策略更大;(4)提供反思和构建新理论的空间,促使教育研究者额外反思和进一步研究,有助于产生新的理论和见解。[26]

三、混合方法的哲学基础

(一)量化研究与质性研究“范式之争”

根据库恩(Kuhn)的定义,“范式”是一个科学共同体成员所共同遵循的信念、价值和技术等构成的整体。[27]量化研究与质性研究方法在哲学基础、实证方法和科学成果等方面的差异已经引起了广泛的争论,分歧一直很大,特别是在哲学立场方面,被学术界称为“范式之争”。[28]这两种方法仍然被许多研究人员视为不相容的知识建构手段,究其根本,区分两种方法的哲学基础差异是关键所在。[29]具体来讲,量化研究倾向用逻辑实证主义的范式来概括,以检验假设并进行逻辑推理,认为研究者可以作为与研究对象绝对分离的客观身份,去发现事物之间的逻辑因果关系,是基于定律、定理的逻辑体系;而质性研究更侧重依据解释主义或现象学的范式来概括和归纳,可以理解为特定场景下以人类经验为特点的方法,质性研究认为研究者并非是理性的个人,价值介入的属性决定了质性研究结果是主客体交互作用共同建构的结果。[30]

(二)混合方法的哲学基础:“实用主义”的确立

20世纪80年代后,伴随着量化和质性两种研究方法的独立,教育界开始展开对两种研究方法论能否融合的争辩。以皮尔士(Pierce)、杜威(Dewey)為代表的实用主义者关注什么是有用的以及解决问题的方法,因此坚持“实用主义”哲学观。“实用主义”是一种证明“真理” 和“现实”是虚假的解构主义范式,拒绝范式战和非此即彼的抉择,主张在研究中使用混合方法并承认研究者的价值在结果解释中发挥的作用,与方法相比问题更重要。[31]当实用主义被视为另一种范式时,它回避了有争议的真理和现实问题,在哲学上接受了可以进行实证研究的单一和多重现实,并将自己定位于致力于解决现实世界中的实际问题。[32]从这个意义上说,实用主义允许研究者摆脱实证主义和建构主义之间的强迫选择二分法所施加的限制,采用折衷的、多元的方法进行研究,借鉴了实证主义认识论、后实证主义认识论和解释性认识论,基于合目的性和适用性标准,认为现实既是客观的,也是社会建构的,[33]研究人员不必成为特定研究方法或技术的囚徒。

在某种程度上,实用主义是对不确定性的承诺,承认通过研究产生的任何知识都是相对的,而不是绝对的,即使存在因果关系,它们也是短暂的和难以识别的。[34]实用主义作为混合方法的哲学基础被认为是契合的,主要是因为混合方法研究的特点是强烈关注研究问题和结果的实际应用,但这种关注与批判现实主义并不矛盾。实用主义不仅可以用来指导自上而下的演绎研究设计,也可以用来指导扎根的归纳研究或溯因研究。它提供了一个产生教育研究的适当整合方法论的机会,承认量化和质性研究方法的价值,以及此类研究产生的知识在加深对教育研究复杂性理解方面的价值。[35]当然,实用主义不是一种随心所欲、草率、无原则的方法,它有自己的严谨标准,即研究者的研究设计和规划必须指向研究问题,并对问题提供切实可行、可靠、有效的答案。量化研究、质性研究、混合方法研究的哲学基础核心差异和基本特征各不相同(见表1),研究者应该根据研究问题选择最适合的研究方法。

參考文献:

[1]陈向明.范式探索:实践—反思的教育质性研究[J].北京大学教育评论,2010(4):40-54.

[2]姚计海.教育实证研究方法的范式问题与反思[J].华东师范大学学报:教育科学版,2017(3):64-71.

[3][47]John W Creswell,Amanda L Garrett.The “movement” of mixed methods research and the role of educators [J].South African journal of education,2008(28):321-333.

[4][22][46]Heyvaert,M,Maes,et al.Mixed methods research synthesis:definition,framework,and potential[J].Quality and Quantity,2013,47(2):659-676.

[5][7][38]Johnson R B,Onwuegbuzie A J,Turner L A.Toward a Definition of Mixed Methods Research[J].Journal of Mixed Methods Research,2007,1(2):112-133.

[6][14]Abrams,Lisa M.Educational Research:Quantitative,Qualitative,and Mixed Approaches[J].educational research quantitative qualitative & mixed approaches,2010,5(3):167-179.

[8]蒋逸民.作为“第三次方法论运动”的混合方法研究[J].浙江社会科学,2009(10):27-37.

[9]Thomas R M.Blending qualitative and quantitative research methods in theses and dissertations.Thousand Oaks,CA:Corwin,2003:135-139.

[10][33]Johnson R B,Onwuegbuzie A J.Mixed methods research:A research paradigm whose time has come.Educational Researcher,2004,33(7):14-26.

[11]Hunter A,Brewer J.Multimethod research in sociology.In:A Tashakkori & C Teddlie (Eds.).Handbook of mixed methods in social and behavioral research[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2003:577-594.

[12]Winne,Philip H.Complementary methods for research in education[J].Teaching & Teacher Education,1989,5(4):355-357.

[13]Sandelowski M.Tables or tableaux? The challenges of writing and reading mixed methods studies.In A.Tashakkori & C.Teddlie (Eds.),Handbook of mixed methods in social and behavioral research[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2003:321-350.

[15][16]Creswell J W .Research design:Qualitative,quantitative,and mixed methods approaches,2nd.Thousand Oaks,CA:Sage,2003:135,223.

[17]Brewer J & Hunter.A Multimethod research:A synthesis of styles[M].Newbury Park,CA:Sage Publications,1989:85.

[18][42]Tashakkori A & Teddlie C.Handbook of mixed methods in social and behavioral research[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2003:63,167.

[19]B J Tashakkori,V L P Ciark.Mapping the Field of Mixed methods[J].Journal of Mixed Methods Research,2009 (3):95-108.

[20][35]Morgan D L.Paradigms lost and pragmatism regained:Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods.Journal of Mixed Methods Research,2006(1):48-76.

[21]Greene J C,Caracelli V J,Graham W F .Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs[J].Educational Evaluation and Policy Analysis,1989,11(25):5-274.

[23][32]Creswell J W,Plano Clark V L.Designing and Conducting Mixed Methods Research[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2010:50-58,20-28.

[24]文雪,扈中平.复杂性视域里的教育研究[J].教育研究,2003(11):11-15.

[25]王洪明.复杂性视野下的教育研究[J].教育科学,2006(4):14-18.

[26]Moffatt S, M White, J Mackintosh,D Howel.Using Quantitative and Qualitative Data in Health Services Research—What Happens When Mixed Methods Findings Conflict? [J].BMC Health Services Research,2006(28):1-10.

[27]托马斯·库恩,著.科学革命的结构[M].金吾伦,胡新和,译.北京:北京大学出版社,2003:158-163.

[28]Gage N.The paradigm wars and their aftermath:A “historical” sketch of research and teaching since 1989[J].Educational Researcher,1989(18):4-10.

[29]李刚,王红蕾.混合方法研究的方法论与实践尝试:共识、争议与反思[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016(4):98-105.

[30]Joanna E M Sale,Lynne H Lohfeld,Kevin Brazil.Revisiting the Quantitative Qualitative Debate:Implications for Mixed Methods Research[J].Quality and Quantity,2002(36):43-53.

[31]Bergman M M.On Concepts and Paradigms in Mixed Methods Research[J].Journal of Mixed Methods Research,2010,4(3):171-175.

[34]Teddlie C,Tashakkori A.Foundations of mixed methods research[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2009:93.

[36]Alexander Massey.Methodological triangulation or how to get lost without being found out [M].Jai Press Inc,1999:56-108.

[37]Mertens D M,Hesse-Biber S .Triangulation and Mixed Methods Research:Provocative Positions[J].Journal of mixed methods research,2012,6(2):75-79.

[39]Jick T D.Mixing qualitative and quantitative methods:Triangulation in action[J].Administrative Science Quarterly,1979(24):602-611.

[40]Erzberger C,Kelle U.Making inferences in mixed methods:The rules of integration.In:Tashakkori,A.,Teddlie,C,Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioural Research[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2003:457-488.

[41]Ostlund U,Kidd L,Wengstrm Y,et al.Combining qualitative and quantitative research within mixed method research designs:A methodological review[J].International journal of nursing studies,2010,48(3),369-383.

[43]Hanson W E,Creswell J W,Clark V L P,Petska K S,Creswell J D.Mixed methods research designs in counseling psychology[J].Journal of Counseling Psychology,2005(52):224-235.

[44]Plano Clark V L,Huddleston-Cases C A,Churchill S L,Green S O,Garrett A L.Mixed methods approaches in family science research[J].Journal of Family Issues,2008(29):1543-1566.

[45]Morse J M.Qualitative research:Fact or fantasy?.In:Morse J M.(editor).Critical issues in qualitative research methods[M].Thousand Oaks,CA:Sage,1994:1-7.

(責任编辑 陈志萍)