低保制度是近贫人口的福利悬崖吗?

2020-10-20张栋

张栋

内容提要:未能获得低保救助但贫困脆弱性较强的近贫人口,未来陷入贫困的可能性较大,且与低保家庭相比,还可能存在救助性福利缺失的悬崖效应。本文使用2014年中国家庭追踪调查数据,基于贫困脆弱性视角测量近贫人口的贫困程度,采用倾向得分匹配法探究低保制度是否对低保家庭与近贫人口的贫困脆弱性产生悬崖效应,并分析由悬崖效应引起的救助性福利缺失是否造成近贫人口对低保制度参与权与福利加成的不平等。结果显示:以各地区低保线为基点,近贫人口家庭人均收入高于低保线的部分累加至最低工资线与低保线差值的0.2至0.25倍的区间时,存在显著的悬崖效应与救助性福利缺失,参与权与福利加成方面存在不平等。因此,应将贫困脆弱性纳入到现行低保救助判别机制之中,以此完善对未来陷入贫困可能性的测量与识别;同时将存在救助性福利缺失的近贫人口纳入到低保制度,以此化解悬崖效应引起的不平等。

关键词:近贫人口;低保制度;贫困脆弱性;悬崖效应

中图分类号:F069.9 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)04-0031-09

一、引言

建国70周年以来,中国在脱贫攻坚方面取得了举世瞩目的成就。最低生活保障制度(以下简称低保制度)作为社会救助制度的主体,在减少贫困、保障贫困人口基本生活需要方面,发挥着无可替代的作用。但是中国大部分地区现行的低保救助申请标准,仍旧是以家庭人均收入是否达到所属地区最低生活保障线(以下简称低保线)作为主要判别依据;然而,近贫人口,即家庭人均收入略高于低保线的贫困“边缘”群体,他们无法享受低保制度以及其他叠加在低保制度之上的救助性福利安排,成为了低保制度的救助盲区[1]。那么,以收入为“绝对标准”将近贫人口排除在低保制度之外,是否合理?与已获得低保救助的家庭(以下简称低保家庭)相比,近贫人口是否存在救助性福利缺失?

2013年,中国社会科学院发布的《社会保障绿皮书》显示,受调查的低保家庭中,六成不是贫困家庭,而近八成的贫困家庭没有享受到低保救助,这使得中国减贫的最后一道屏障——低保制度的实施效果受到质疑[2]。学术界普遍认为造成低保制度“保不应保”与“应保未保”的关键因素是不能准确识别与瞄准贫困人口[3-5]。然而,准确的识别与瞄准不仅依赖于完善无误的贫困测量,更为重要的是依赖于合理、可行的贫困判别标准。本文认为家庭人均收入是否达到低保线仅是贫困状态的一种可被观察到的表现形式,现行低保制度的判别标准只能在贫困发生之后,作为一种事后贫困状态的判别依据。这使得低保制度的运行逻辑成为“先贫困,再扶贫”[6]。然而,贫困却是一个动态变化的过程,对于正在发生以及未来可能陷入贫困的近贫人口而言,现行低保制度的判别依据显然不能考察其贫困的状态和程度。因此,使用“无效”的“规则”将近贫人口拒之于“门”外缺乏合理性。

世界银行2000年在其“World development report”[7]中将贫困脆弱性的概念引入到对贫困的测度中,定义为一个家庭或者个人在未来陷入贫困的可能性[7]。学术界多数学者认为与“收入”这一单一、滞后且静止的维度相比,贫困脆弱性是对未来可能陷入贫困的事前测度,具有前瞻性[8-10]。因此,按照贫困脆弱性的概念,对于未能获得低保救助但贫困脆弱性较强的近贫人口而言,未来陷入贫困的可能性依然较大;与低保家庭相比,近贫人口还可能存在救助性福利缺失。乔杜里和贾兰等(2002)提出了测量预期贫困脆弱性(Vulnerability as Expected Poverty,VEP)的理论方法,该方法是通过估计消费函数,将个人或家庭在t+1期消费低于贫困线的可能性作为其在t期的脆弱性 [11]。樊丽明和解垩(2014)利用两轮微观调查面板数据通过VEP方法实证检验了中国公共转移支付对家庭贫困脆弱性的影响,研究发现公共转移支付并未显著降低居民未来陷入贫困的概率[10]。杨龙和汪三贵(2015)使用中国农村贫困监测调查数据对贫困地区农户脆弱性进行了测量,结果表明脆弱性测量和贫困测量的结果存在较大差异[12]。徐超和李林木(2017)借助2012年中国家庭追踪调查数据实证考察了城乡低保对家庭贫困脆弱性的影响,得出了低保制度对贫困脆弱性并未产生明显的改善效果,反而有可能增加家庭未来陷入贫困可能性的结论[13]。

综上所述,基于贫困脆弱性对低保制度开展的研究并不充分,针对近贫人口更是缺乏深入探讨。因此,本文借助2014年中国家庭追踪调查数据,基于贫困脆弱性的视角测量近贫人口的贫困状态和程度;通过实证分析,探究低保制度对低保家庭与近贫人口减贫效应的差异,即是否存在悬崖效应[14];并测算与比较近贫人口在不同收入分组内,悬崖效应存在的区间,以此分析和判断不同收入区间的近贫人口是否由于悬崖效应引起的救助性福利缺失造成其参与权与福利加成方面的不平等。

二、近贫人口贫困脆弱性估计

(一)贫困脆弱性估计方法

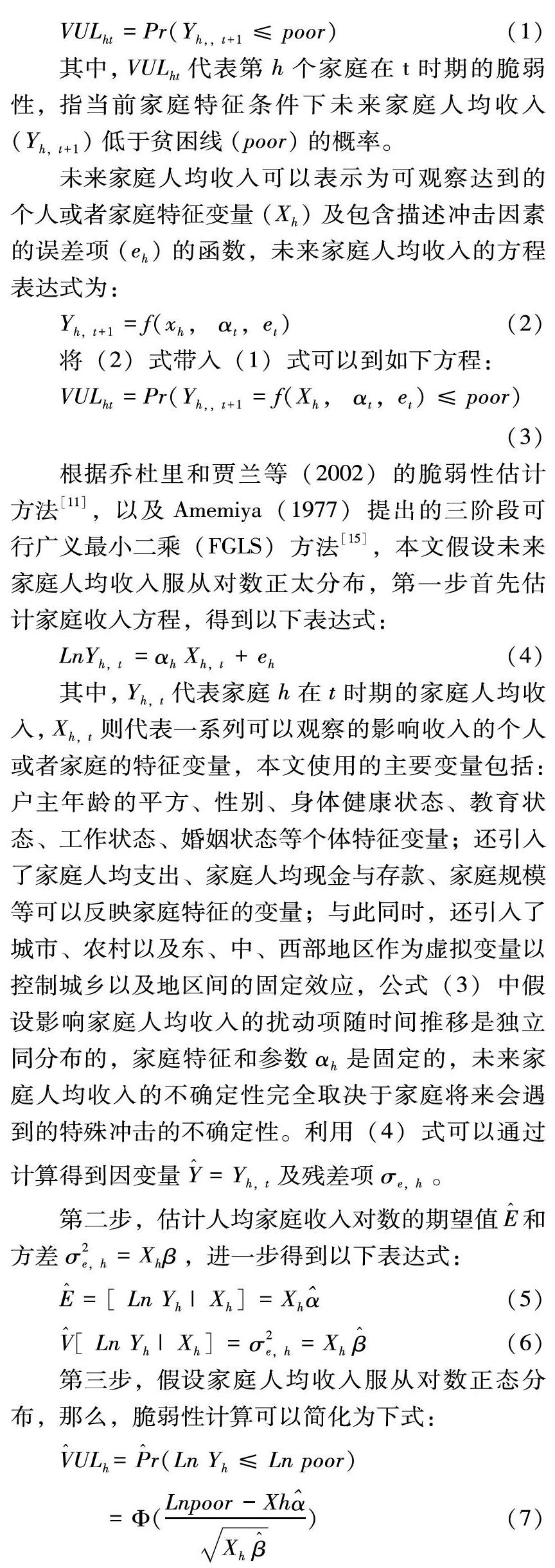

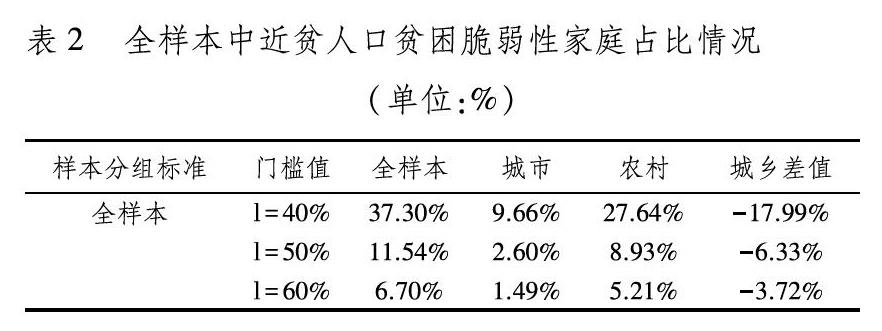

以往文献中关于贫困脆弱性门槛值的设定问题尚未达成一致性的结论,如樊丽明和解垩(2014)认为脆弱性的门槛值确定具有主观随意性[10]。但多数学者将未来发生贫困的概率高于50%定义为是贫困脆弱的, 因而所设定的门槛值为0.5,如普里切特等人(Pritchett等,2000;Zhang和Wan,2006)[16-17]。因此,本文采用40%、50%、60%三个门槛值来分析不同收入分组家庭的贫困脆弱性。值得注意的是,将未来发生贫困的概率高于40%作為第一道门槛值,称为低脆弱性;50%作为第二道门槛值,称为较为脆弱;60%作为第三道门槛值,称为高脆弱性。贫困线(poor)以当年各省份(直辖市、自治区)的低保线作为标准,原因在于考虑到中国城乡之间、地区之间存在经济发展与社会结构的差异性,同时各地区在制定低保线时,主要是根据其自身的经济与社会发展水平以及财政转移支付的额度来决定的,因此,引入各地城乡低保标准作为贫困线可以部分地平衡由不同省份及城乡之间的经济发展差异带来的贫困脆弱性估计的失衡[18]。

根据近贫人口的定义可知,他们的家庭人均收入区间的下限至少是大于低保线的,这也正是按照低保制度现行判别标准,近贫人口不能享受低保救助的主要原因。但是近贫人口家庭人均收入的上限如何确定呢?或者说从人均家庭收入的角度而言,近贫人口的家庭人均收入到达到何值时将不能再被判定为是处于贫困状态。2004 年3 月正式施行的《最低工资规定》强调,制定最低工资标准的目的是为了维护劳动者取得劳动报酬的合法权益,更为重要的是保障勞动者个人及其家庭成员的基本生活能够得到满足。此外,根据马克思的劳动价值理论可知,社会最低工资是可以保证劳动者能够维持自身生存、抚养家庭成员和进行教育与培训收入维度的最低限额,这意味着近贫人口的家庭人均收入的上限至少是应该低于所属地区社会最低工资线的。值得注意的是,韩兆洲等(2006)的测算,发现在中国最低生活保障、失业保险和最低工资三者的比例已经高达1:1.6:2.3[19],因此,完全有理由认为一旦人均家庭收入高于或者等于社会最低工资线时,将不再是本文所要研究的近贫人口的范畴。综上所述,本文为了能够详实、细致的考察和对比近贫人口在不同家庭人均收入分组下贫困脆弱性的变化,对近贫人口的研究以家庭为单位(以下简称近贫家庭),分组标准如表1。

(二)近贫人口贫困脆弱性估计结果

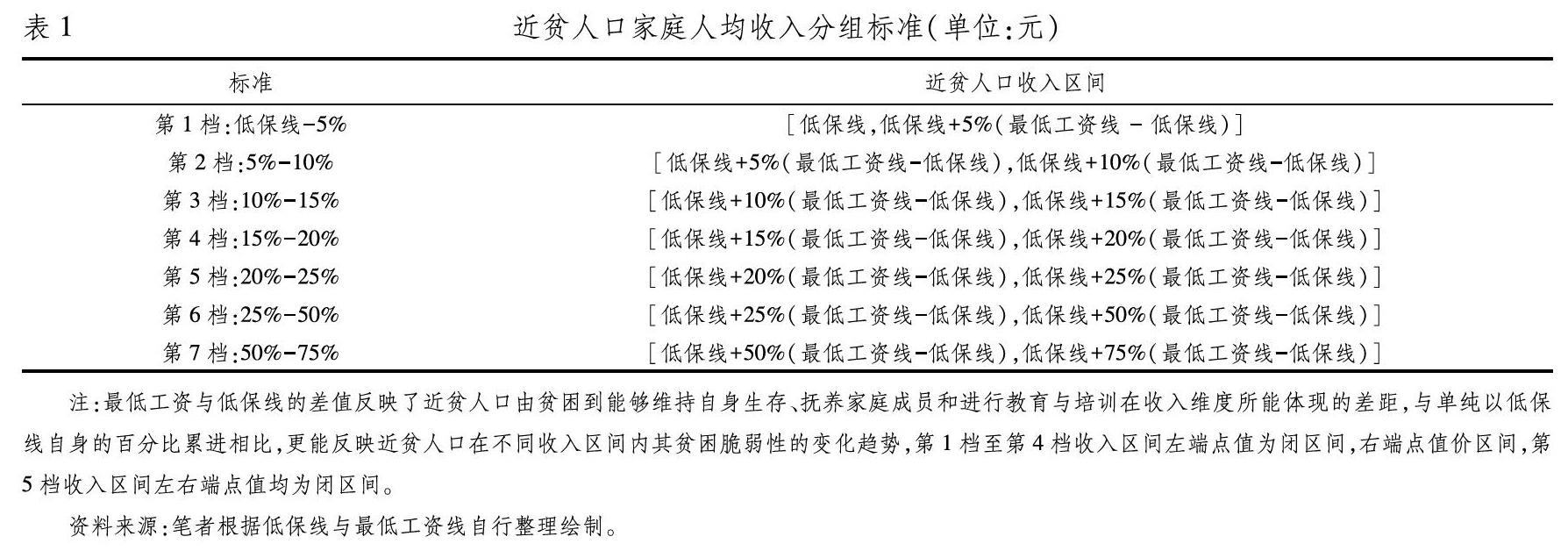

表2显示了全样本近贫人口贫困脆弱性家庭占比的分布情况,随着脆弱性门槛值由40%提高至60%,无论是从样本整体或、城市以及农村,近贫家庭贫困脆弱性总体呈现下降趋势。但值得注意的是,农村近贫人口家庭脆弱性占比明显高于城市占比,这意味着城市和农村的近贫人口贫困脆弱性家庭分布结构存在较为明显的差异性。虽然近贫家庭占比的城乡差距呈下降趋势,但是无论在低脆弱性、较为脆弱还是高脆弱性的近贫家庭主要都集中于农村地区。

表3显示了近贫家庭在按照人均家庭收入所处的不同区间进行分组后贫困脆弱性的占比情况,随着近贫家庭人均家庭收入的增长从第1档一直提高到第5档,贫困脆弱性门槛值由40%提高至60%,近贫人口贫困脆弱性家庭占比在整体、农村、城市样本组以及城乡差距之间总体上呈下降趋势,其中第1档在整体、城市、农村三个样本组中贫困脆弱性家庭占比最高。值得注意的是当近贫人口家庭人均收入达到第5档时,首先,城市样本组在门槛值为40%、50%以及60%的贫困脆弱性家庭占比都降低为零,但农村样本组贫困脆弱性家庭占比依然较高,低脆弱性近贫家庭占比高达31.59%,较为脆弱家庭占比为7.18%,高脆弱性家庭占比为3.74%;随后,当近贫人口家庭人均收入达到第6档时城乡样本组在各门槛值的占比均降为零。这是否意味着与低保家庭相比,随着城乡近贫人口家庭人均收入区间的提高,所对应区间内的贫困脆弱性逐步降低,进而低保制度对近贫家庭的减贫效应会逐步缩小,最终当收入达到一定区间,所对应的贫困脆弱性与低保家庭相比不会再引起悬崖效应呢?具体而言,就是当城乡近贫人口家庭人均收入达到第6档时,他们在未来陷入贫困的可能性很低,从而不再需要低保救助,进而与低保家庭相比也就不存在救助性福利缺失。因此,本文提出如下的假设:

H1:与低保家庭相比,当近贫人口家庭人均收入区间在第1至5挡时,近贫家庭存在救助性福利缺失;并且随着收入区间的提高,低保制度对近贫人口贫困脆弱性的影响逐步减少,即减贫效应呈现逐步缩小趋势,同时救助性福利缺失程度逐步降低。

H2:与低保家庭相比,当近贫人口家庭人均收入区间达到第6、7档时,低保制度对近贫人口贫困脆弱性不再产生影响,即减贫效应不显著,因此,家庭人均收入处于第6、7档的近贫家庭不存在救助性福利缺失。

三、数据来源及变量说明

(一)数据来源

本文研究所使用的数据来源于2014年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据。该数据集是由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)负责进行开展并实施,样本覆盖了除西藏和青海之外的29个省(直辖市、自治区)。CFPS2014包含了社区、家庭和少儿三种问卷。其本文使用了CFPS 2014 家庭问卷与成人问卷中的相关变量,剔除了控制组中家庭人均收入高于当地最低工资线的观察值,同时剔除了户主年龄不足16岁、户主自评健康状况等主要变量缺失的观察值,最终得到家庭样本容量为6869,其中包含3458个农村家庭与3411个城市家庭。

(二)变量说明

本文将城乡低保家庭与近贫家庭的贫困脆弱性(Vul)为被解释变量,同时以各省(直辖市、自治区)城乡低保线作为贫困线的标准,其中家庭是否获得低保救助(WFGA)为本文的核心解释变量。因此,将低保家庭赋值WFGA为1,近贫家庭赋值WFGA为0,同时在CFPS 2014问卷中同时询问了除低保制度以为如五保供养、特困户等其他政府补助,本文将获得除低保制度以外,将获得其他补助的家庭赋值为1,否则为0,并将其定义为虚拟变量。通过梳理以往文献,本文选取了家庭户主的个人特征变量,主要包括年龄、性别、婚姻状态等;其次选取了包括家庭人口规模、人均家庭支出等主要的家庭特征变量;个人与家庭特征是影响能否获得低保救助的重要因素,同时也是影响个人家庭在未来可能陷入贫困的重要因素,因此将这些因素以虚拟变量的形式加以控制,以防止对后续因果关系的解释产生偏误;同时还引入了城市、农村以及东、中、西部地区作为虚拟变量以控制地区间的固定效应,具体变量描述与统计如表4所示。

四、低保制度对近贫人口的悬崖效应

(一)实证方法

由于在本文中已经发生的结果是低保家庭通过获得低保救助对其贫困脆弱性已经产生了影响,以此相对应的反事实结果是低保家庭未获得低保救助时的贫困脆弱性。显然,通过上文对贫困脆弱性的估计,低保救助对低保家庭所产生影响的现实结果已经实现了可观察,但是反事实结果却并不存在,进而无法进行观察和比较。因此,反事实结果的获取成为本文因果关系分析的关键。与此同时,由于能否获得低保救助并不是随机发生的,而是与收入、消费、人力资本等个人或者家庭的特征因素高度相关。因此直接利用以往简单的均值分析来比较低保家庭(处理组)与近贫家庭(控制组)之间的差异性,将会导致样本选择性偏差以及低保家庭判定标准所带来的内生性问题。为了克服上述问题,本文选择采用倾向得分匹配(Propersity Score Matching,以下简称PSM),该方法是由罗森鲍姆与鲁宾(Rosenbaum & Rubin,1983)提出的,利用该方法可以实现反事实结果的获取, 核心思想是将多维的协变量通过降维的方式整合成单一维度的倾向得分来匹配低保家庭组与近贫人口组,使两者仅在是否获得低保救助上存在差异,在其他方面则保持一致[20]。

PSM分析的第一步是选择协变量并进行倾向值得分的计算(match score),本文采用Logit模型对倾向得分进行估计,表达式如下:

Logit(WFGAh = 1)= α + Xhβ + eh(8)

其中,Xh是由多元协变量组成的向量,主要包括户主的性别、年龄平方等个人特征变量和家庭人口规模等家庭特征变量,并将城市、农村以及东、中、西部地區作为虚拟变量以控制地区间的固定效应。

第二步是将计算出的倾向得分作为距离函数进行匹配。有效匹配的前提是必须满足共同支撑假设与平稳性假设。

第三步是根据匹配后的样本(matched sample)计算平均处理效应。低保制度对低保家庭贫困脆弱性的平均处理效应(ATT)估计量的一般表达式为:

A[DD(-*2/3][HT6”]^[][HT][DD)]TT = 1Ni∑i:Di=1(νi-0i)(9)

其中,νi表示低保家庭i没有接受低保救助的贫困脆弱性,0i表示近贫家庭的贫困脆弱性估计值,虚拟变量Di =表示家庭i是否为低保家庭,Ni=∑iDi为处理组,即低保家庭的个数。

在进行倾向匹配得分时,可以采用多种方法其中k近邻匹配(k-nearest neighbor matching)、卡尺匹配(caliper matching)、卡尺内最近邻匹配(nearest-neighbor matching whit caliper)这三种匹配的方法属于局部匹配的方法;与此同时,核匹配(kernel matching)、局部线性回归匹配(local linear regression matching)、马氏匹配(mahal matching)为整体匹配法。值得注意的是,目前对具体匹配时使用何种方法尚不存在一致性结论。因此,本文采用上述所有方法进行匹配,然后通过比较分析所得出的匹配结果,若使用不同匹配方法所得出的结果类似,则说明了结果的稳健性,反之若结果存在较大差异,则应进一步考察出现差异的原因。

(二)实证结果

首先,倾向值得分匹配共同支撑假设要求处理组与控制组的倾向值得分需要有共同的取值范围,如图1与图2所示:对比各协变量在匹配前、后的状态,匹配实现了低保家庭组和近贫家庭组之间的均匀分布。

其次,如表5所示,倾向值得分匹配平稳假设要求匹配之后的处理组与控制组在协变量上不存在显著性差异,从而有效的校正样本可能存在的选择性偏误。如表3所示,经过PSM匹配之后,各协变量标准偏差均小于10%,与匹配前相对比,标准化偏差均大幅缩小,平均偏差也从匹配前的15.5下降到匹配后的1.5。因此,匹配后的各协变量在低保家庭组与近贫家庭组之间是平稳的。同时通过观察Logit回归后的LR统计值可知由匹配前的384.45降低到了3.95,不拒绝各协变量没有联合效应的假设。因此,通过PSM匹配以及控制城乡、地区间的固定效应,实现了低保家庭与近贫家庭在个人特征、家庭特征以及贫困脆弱性方面不存在差异性,即使匹配之后的低保家庭与近贫家庭在贫困程度保持一致。

本文采用了k近邻匹配、卡尺匹配、卡尺内最近邻匹配三种局部匹配方法以及核匹配、局部线性回归匹配、马氏匹配三种整体匹配法以研究低保制度对低保家庭与近贫家庭贫困脆弱性的影响,同时将每一种匹配方法设置不同的参数值以检验低保制度对近贫家庭贫困脆弱性的平均处理效应(ATT)的稳健性。值得注意的是当ATT为负时,说明低保制度对近贫家庭具有减贫效应,即低保制度降低了近贫家庭的贫困脆弱性,具体而言,就是降低了近贫家庭在未来陷入贫困的可能性;当ATT为正值时,这说明低保制度增加了近贫家庭的贫困脆弱性;当ATT显著为负时,表明低保家庭与近贫家庭之间悬崖效应显著,即近贫家庭存在救助性福利缺失。

表6首先展示了局部匹配的结果,在k近邻匹配参数k为1时,低保制度对近贫家庭贫困脆弱性的平均处理效应显著小于0,这意味着低保制度能够显著降低近贫家庭未来陷入贫困的可能性,也就是具有明显的减贫效果。但是当参数k为3和5时,ATT不在显著。半径匹配的卡尺参数为0.01时,ATT显著为负,但是当卡尺参数为0.1时,ATT为正但不显著。其次在整体匹配的结果中,也出现了和局部匹配相类似的情况,即各匹配方法所得出的结果并不一致。因此,低保制度对低保家庭与近贫家庭之间的贫困脆弱性的影响不能确定,即对两类家庭减贫效应的差异并不明确,这意味此时还不能确定低保制度是否造成了低保家庭与近贫家庭之间的悬崖效应。然而,表6仅为整体样本匹配后ATT的分析结果,尚未对样本按照家庭特征进行分组讨论。因此,按照上文中对贫困脆弱性进行比较研究时所采用的分组方法①,将近贫家庭的贫困脆弱性按照其家庭人均收入与低保线以及最低工资线之间的关系划分为1至7档。以此深入低保制度对低保家庭和近贫家庭的贫困脆弱性的影响,以探究两者间悬崖效益究竟是否存在悬崖效应。若存在,则进而分析由于悬崖效应引起的救助性福利缺失是否造成近贫家庭参与权与福利加成方面的不平等。

表7和表8显示了按样本收入分组的低保制度对低保家庭与近贫家庭的悬崖效应分析结果,该结果恰好佐证了本文在近贫人口贫困脆弱性计算完成时所提出的研究假设,当近贫人口家庭人均收入处于第1档(低保线-5%)至第5档(20%-25%)时,使用各参数进行的匹配方法均在1%的水平上显著小于零,这说明低保制度对低保家庭减贫效应显著大于近贫家庭,即两种家庭之间存在显著的悬崖效应。具体而言,经过PSM匹配之后,低保家庭由于获得了低保制度以及叠加在低保制度之上的一系列救助性福利安排,从而有效地降低了自身的贫困脆弱性,显著地减少了未来陷入贫困的可能性;然而,同等贫困程度的近贫家庭由于未能获得低保救助,因而他们在未来可能陷入贫困的概率相对增加了;因此当近贫人口家庭人均收入区间在第1至5档的近贫家庭确实存由于悬崖效应而引起的救助性福利缺失。但是,当近贫人口家庭人均收入处于第6档(25%-50%)、7档(50%-75%)时,使用各参数进行的匹配方法均不显著,这说明低保制度对近贫人口贫困脆弱性不再产生影响,即减贫效应不在显著,因此,与低保家庭相比,家庭人均收入区间在第6、7档的近贫家庭,悬崖效应与救助性福利缺失均不存在。

五、结论与建议

本文借助2014年中国家庭追踪调查数据,基于贫困脆弱性的视角对近贫人口的贫困状态和程度进行了测量,在此基础之上通过PSM匹配的实证分析方法,探究低保制度对低保家庭与近贫家庭减贫效应的差异,并测算与比较了近贫家庭在不同收入分组内,悬崖效应存在的区间。研究表明:第一,随脆弱性门槛值提高,近贫家庭贫困脆弱性存在显著的城乡差异,且脆弱性近贫家庭主要集中于农村地区;第二,低保制度能够显著降低低保家庭与近贫家庭未来陷入贫困的可能性;第三,以低保线为基点,当近贫人口家庭人均收入处于最低工资线与低保线差值的0.2至0.25倍的区间时,低保制度对低保家庭与近贫家庭之间造成了悬崖效应,近贫家庭存在救助性福利缺失,当近贫人口家庭人均收入高于此区间时,悬崖效应与救助性福利缺失均不存在。

研究结论表明低保救助现行判别标准对贫困的测量与识别过于单一且相对滞后,从而无法测量与识别近贫人口真实的贫困状态与程度;对于贫困脆弱性与低保家庭相同的近贫家庭而言,现行低保判别标准在贫困测量方面不够完善,与此相对应的贫困识别机制还不够健全,这不仅造成了近贫人口的救助性福利缺失,同时还引起了近贫人口在低保制度参与权与福利加成的不平等。因此,本文提出如下建议:第一,应将贫困脆弱性这一关键维度纳入到现行低保救助判别机制之中,以此完善对未来陷入贫困可能性的测量与识别,使低保制度由被动地事后判别转变为主动地事前预测;第二,应将存在救助性福利缺失的近贫人口纳入到低保救助的保障范畴内,以此化解“应保未保”导致的制度干预的不平等。

注释:

① 具体分组标准请参见表1。

参考文献:

[1] 李珍.社会保障理论 第3版[M].中国劳动社会保障出版社, 2013.

[2] 宋扬, 杨乃祺.最低生活保障制度的瞄准效率与减贫效果分析——基于北京、河南、山西三地的调查[J].社会保障研究, 2018(4): 38-47.

[3] 朱梦冰, 李实.精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析[J].中国社会科学, 2017(9): 90-112.

[4] Ravallion M, Chen S H.Benefit incidence with incentive effects, measurement errors and latent heterogeneity: A case study for China[J].Journal Of Public Economics, 2015(128): 124-132.

[5] Wu A, Ramesh M.Poverty Reduction in Urban China: The Impact of Cash Transfers[M].2014.

[6] 谢宇.发展型社会政策视角下的支出型贫困问题研究[J].学习与探索, 2017(3): 40-47.

[7] Worldbank.World development report,2000/2001: Attacking poverty[M].Congressional Information Service,Inc, 2000.

[8] Chaudhuri S.Empirical methods for assessing household vulnerability to poverty[M].2001.

[9] Christiaensen L, Subbarao K.Toward an Understanding of Vulnerability in Rural Kenya[M].2004.

[10]樊丽明, 解垩.公共转移支付减少了贫困脆弱性吗?[J].经济研究, 2014(8): 67-78.

[11]Chaudhuri S, Jalan J, Suryahadi A.Assessing household vulnerability to poverty: a methodology and estimates for Indonesia[M].2002.

[12]杨龙, 汪三贵.贫困地区农户脆弱性及其影响因素分析[J].中国人口·资源与环境, 2015(10): 150-156.

[13]徐超, 李林木.城乡低保是否有助于未来减贫——基于贫困脆弱性的实证分析[J].财贸经济, 2017(5): 5-19.

[14]韩克庆.减负、整合、創新:我国最低生活保障制度的目标调整[J].江淮论坛, 2018(3):153-160.

[15]Amemiya T.The Maximum Likelihood and the Nonlinear Three Stage Least Squares Estimator in the General Nonlinear Simultaneous Equation Model[M].1977.

[16]Pritchett L, Suryahadi A, Sumarto S.Quantifying Vulnerability to Poverty: A Proposed Measure,Applied to Indonesia[M].2000.

[17]Zhang Y, Wan G.An Empirical Analysis of Household Vulnerability in Rural China[J].Journal of the Asia Pacific Economy, 2006(2): 196-212.

[18]刘央央, 钟仁耀.城乡低保对象认定标准中增加支出标准的合理性分析——基于悬崖效应的视角[J].社会保障研究, 2019(1): 33-43.

[19]韩兆洲.劳动工资与社会保障制度:广东省最低工资调研与统计测算模型研究[M].北京:经济科学出版社, 2006.

[20]Rosenbaum P R, Rubin D B.The Central Role Of the Propensity Score In Observational Studies for Causal Effects[J].Biometrika, 1983(1): 41-55.