近代报纸中的“茶”广告与城市现代性建构

——以《新新新闻》为例

2020-10-19康亚飞

康亚飞

(四川大学文学与新闻学院,四川 成都 610065)

引言

20世纪的成都,茶馆林立,大街小巷都是吃茶的市民。“在中国,成都以茶馆最多、茶客最众并在茶馆中消耗时间最长而名声在外”[1]17。著名作家何满子曾写道:“茶馆之盛,少时以为当属江南为最;稍长,到了一次扬州,才知道更盛于江南;及至抗日战争时期到了成都,始叹天下茶馆之盛,其在西蜀乎!”[2]茶馆是市民日常生活的缩影,也是成都特有的“茶文化”不可或缺的构成部分。

关于成都茶文化的研究,大多聚焦在对茶馆的研究上。王笛将茶馆视为“公共空间”[1]184,而“改良和控制茶馆的过程,是城市现代化和寻求身份认同的一部分,也是近代中国许多其他城市的共同经历”[1]421。蒋晓丽、郭旭东将茶馆视为“媒介空间”,底层社会借此展开对国家、精英的双重“日常抵抗”,并将在茶馆里耗费的时间看成抵抗方式,从而保存“大众文化与民间生活秩序的自主性”[3]。向莲君认为,《新新新闻》中对茶馆的呈现,实质上反映了“20世纪城市改良过程中政府和知识精英们对茶馆的规训”[4]。他们的研究虽各有侧重,但都不约而同地将茶馆视为城市现代性建构的见证和组成,而非仅仅是市民娱乐消遣的场所。

茶馆承载了成都市民对茶的热爱,而报纸作为现实生活的写照,也媒介化地呈现了成都的茶文化。塔尔德曾区分了群众和公众的概念,在他看来,传统社会连接了群众,而印刷术的发明则产生了公众,“公众是纯粹精神上的集体,由分散的个体组成”[5]。从“群众”到“公众”,看似一字之差,实则是城市由前现代性向现代性转向的重要面向。广告是消费社会的产物,是城市现代性的推动者。民国时期的广告以印刷广告为主,报纸是其主要的载体。因此,对近代报纸中的“茶广告”与城市建构进行研究,首先绕不开成都,其次也无法脱离成都的报纸。《新新新闻》是民国时期成都当地发行量最大的报纸,对成都的市民生活有至关重要的影响。故本文选取《新新新闻》中1929—1949年呈现的“茶”广告为研究对象,试图诠释特定时期下报纸广告对市民消费的引导和塑造,进而发现广告媒介与现实空间的共构关系以及广告在推动城市现代性过程中扮演的重要作用。

1 吉登斯的城市现代性讨论框架

在研究近现代城市的出现和发展问题时,哲学、社会学界都有过相关论述。柏拉图在《理想国》里提出了理想城邦的雏形,对城市的规模、制度、教育、管理者等都进行了描绘,这或许是关于现代城市的最早设想。黑格尔把主体理性视为现代社会的基本原则,康德认为“现时代的人们独立自决地运用理性,以理性态度看待这个世界且以理性原则组织自己和社会生活秩序”[6]。他们二人将“理性”作为现代性的首要特征。涂尔干借助于“工业社会”来言说现代社会,韦伯的“合理资本主义”接近涂尔干的观点,芝加哥学派在20世纪初就对城市的发展进行过诸多研究,这些学者关于现代城市进程的论述各有侧重,都对本文产生了启发。吉登斯关于现代性的见解和框架更有助于解决本文所要探讨的问题,原因有二:其一,许多学者将现代社会视为历时性的,吉登斯则认为现代社会发展是“断裂”的,理解断裂才能理解现代性。本文所研究的文本对象——《新新新闻》报纸广告是印刷时代的产物,它并非从古延续至今,而是消费社会的新事物,属断裂性的存在,这恰好与吉登斯的“断裂”相契合。其二,吉登斯将现代性的动力划分为三种:时间和空间的分离、脱域机制的发展和知识的反思性运用[7]46。他将时空关系摆在了首要位置,认为这是社会由前现代性向现代性转向的一个最为重要的方面。现代性使得人们从原本的地域性联系中脱离出来,构成了新的社会关系,这与本文所研究的广告所造成的人与时空关系的变化有密切联系。现代城市的空间并非只是“物”处在什么位置,而是人、物与空间发生了何种关系,是流动的结构和关系网络。

鲍曼在论述“流动的现代性”时也提到了时间和空间,这也说明了时空关系的变化在现代性的生成过程中有着不可忽视的作用。在前现代社会,“社会生活的空间维度都是受‘在场’的支配,即地域性活动支配的。现代性的降临,通过对‘缺场’的各种其他要素的孕育,日益把空间从地点分离了出来,从位置上看,远离了任何给定的面对面的互动情势”[7]16。这个从原空间中脱离出来,社会关系由在场建构变为缺场建构的过程被吉登斯命名为“脱域”。脱域状态下,熟人社会扩大为陌生人社会,距离再远的两个人只要看到了同一张报纸上的商品广告,也能不约而同到一家店里购买商品,例如《新新新闻》中刊登的当日茶楼所演出的剧目预告,就将不同地方的人在同一时间聚集在了同一个空间中。

基于此,本文对《新新新闻》中的茶广告与城市现代性建构的研究,拟采用吉登斯关于现代性研究的框架,从脱域机制出发,试图研究报纸的茶广告在人们的茶消费和喝茶空间两个方面的建构,这其中,脱域的关键是人与人、人与空间的关系发生的转变,因此,研究的重点离不开对空间的探讨。空间既是市民生活的实体场所,也是市民经验性的文化建构所在,对时空关系的把握不仅贴合了吉登斯对现代性的讨论框架,也是研究近现代城市发展绕不过去的一个重点。

2 作为市民生活缩影的《新新新闻》之“茶广告”

民国初期的四川,交通闭塞,军阀势力强大,商业相对落后。1926年后,军阀割据的局面有所改善,但政治和经济的主要力量仍掌握在军阀手中。正是在这样“军阀割据的防区时代”[8]的背景下,1929年9月1日,成都《新新新闻》正式发行[9]164-166。《新新新闻》由一批学生创办,军阀出资扶持,总经理陈斯孝实际管控,是该时期四川地区发行量最大、效益最好的民办商业报纸,日均销量在10000份左右,最高时达22000份。《新新新闻》的发刊词写道:“我们带着民众的声浪,奏起行进的歌曲,以催促此新中国、新社会、新生活的降临”[9]164-166。在《新新新闻》发行的20年时间里(1929年9月创办,1950年1月停刊),它确实也践行了这一发刊词,在丰富了成都市民日常生活的同时,也带动着新生活的形成。

徐宝璜在《新闻学》中曾极力肯定了广告对报纸运营和言论自由的重要性,“新闻纸最要之收入,为广告费,至其所卖所得,尚不足以收回其成本,此世所熟知者也。故一报广告之多寡,实与之有莫大之关系。广告多者,不独经济可以独立,毋须受人之津贴,因之言论亦不受何方之缚束,且可扩充篇幅,增加材料,减轻报资,以扩广其销路”[10]。广告对于商业的重要性不言而喻,对于报纸,尤其是诸如《新新新闻》般的民办报纸更是重要的经济来源。但对于城市的发展来说,广告的作用远不止这些。麦克卢汉较为敏锐地注意到了广告对城市生活构建的重要性,他在《理解媒介》中提到:“总有一天,历史学家和考古学家将要发现,我们时代的广告是日常生活最丰富、最忠实的反映,它们对一切活动领域的反映超过了过去的一切时代”[11]。20世纪的民国时期,受西方思潮影响和精英分子的推动,城市正面临着深刻的转型和变革。在这一变革中,广告恰恰充当着反映社会现实的“一面镜子”,在推动城市现代性中扮演着重要角色。因此,要把握成都该时期茶广告对市民茶文化的现代性建构,分析《新新新闻》中的广告必不可少。

“成都报业广告的出现与成都近现代报纸的产生是相伴发生的”[12]106-107。根据王伊洛的统计,1935年8月2日的《新新新闻》报“广告几乎占报纸总版面的二分之一”[12]106-107,广告收益也在当时报纸的经营收益中占有较大比重。成都人民爱喝茶,爱逛茶馆,茶市场极具潜力,因此报纸上的茶广告也从未间断。自《新新新闻》1929年发行起,茶广告每日版面几乎都有,成为了该报纸的固定广告客户。当时正值电影引进热潮,市民对看电影兴趣浓厚,因此《新新新闻》的电影广告非常多,但即便如此,电影广告的总量也不能与茶广告相抗衡。茶广告的数量,一方面说明了成都的茶消费盛况,另一方面也说明,人们的衣食住行等日常生活所需之物,已离不开以报纸广告为阵地的宣传。

2.1 《新新新闻》茶广告的内容

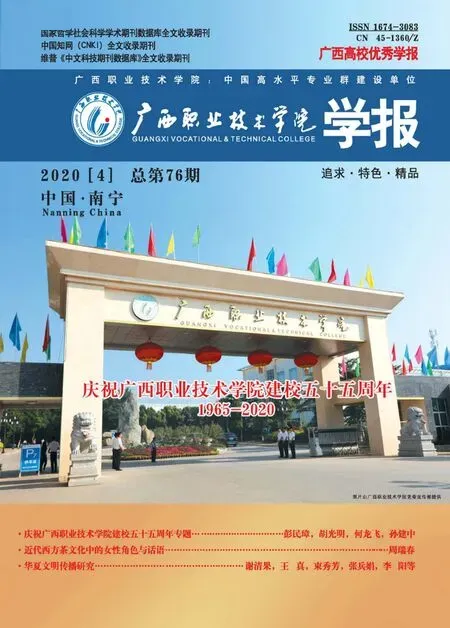

经笔者统计,《新新新闻》所刊登的茶广告内容主要分为几种:一是新茶上市,如“灌县新茶上市”和“昌和祥春茶庄:新春茶已到……”(如图1)新茶上市的广告一般在清明前后开始登,且连续刊登一个月以上。

图1 《新新新闻》新茶上市广告(左为1935年4月3日广告,右为1936年5月11日广告)

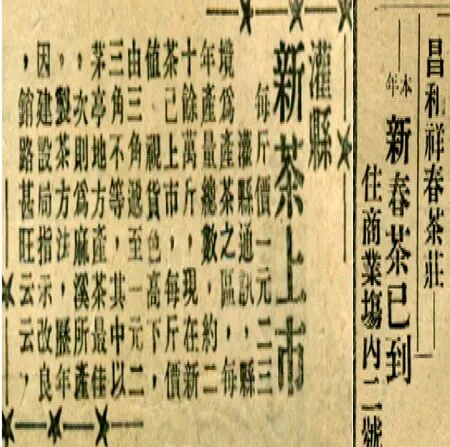

二是茶店开业或优惠,如1936年2月全月的《新新新闻》报纸中有“云南锦春茶庄冬季大减价三十天外送赠品”的广告,1932年7月21日的广告版面中刊登有“华西坝开设茶庄一所”的开业广告(如图2)。

图2 茶店开业广告(1932年7月21日版面)

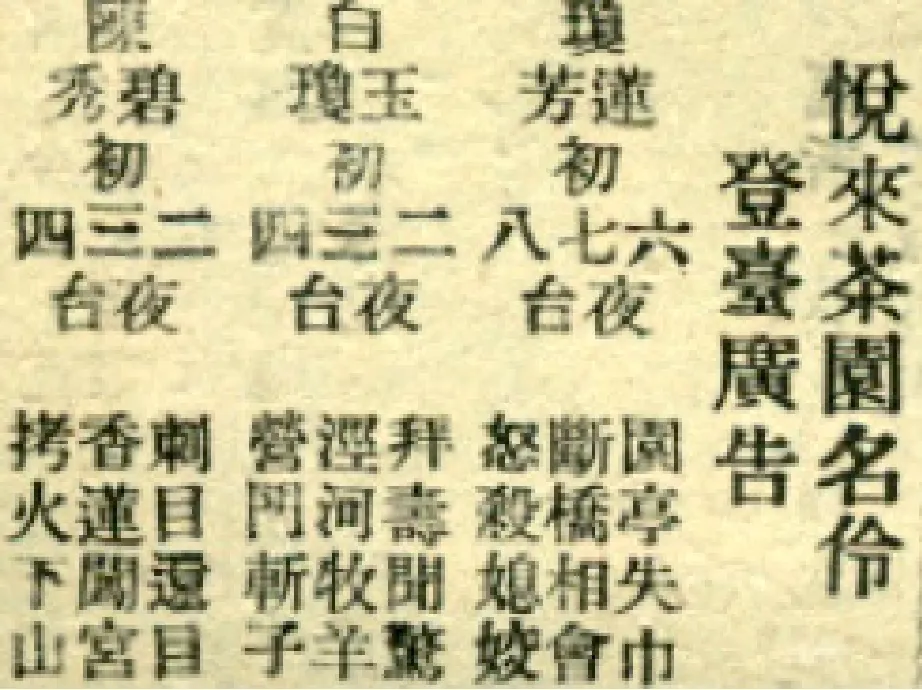

三是茶楼剧目预告,纵观1930年至1949年的《新新新闻》报纸各版面,“悦来茶园”几乎常年刊登剧目预告的广告,以吸引市民前来“吃茶看戏”。

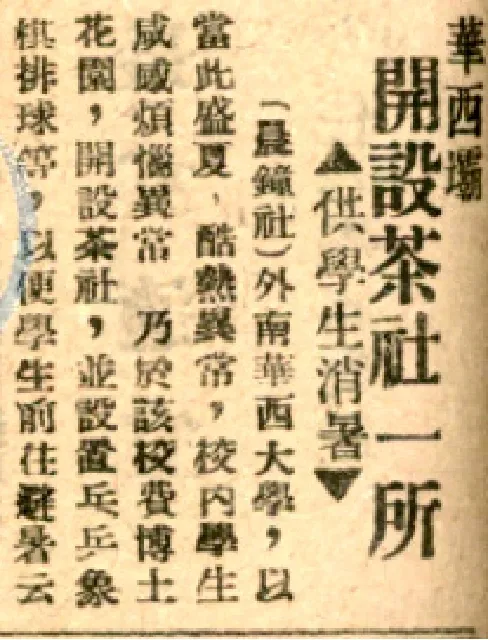

四是茶店启事,如天一清茶号启事、绵阳长龄春茶号启事、三元茶楼启事等。启事一般是关于店面停业、整改、易址、更换老板、寻人寻物、澄清事实等信息。也有茶商常年不断刊登广告,如“陆羽春茶号”每年几乎都从五月开始天天登广告,历时半年以上。除了茶商登报的广告外,关于茶的相关报道也很常见,内容涵盖茶馆卫生、茶馆失窃、茶馆招聘、茶馆八卦等。当时茶馆内聚集三教九流,喝茶时可同时剪发、掏耳朵等,因此茶馆卫生常被人诟病,政府曾多次下令不允许在茶馆内理发修脚。1937年2月4日“二泉茶楼”的广告中,就写道:“行将开幕之二泉茶楼、二泉理发厅”(见图3),可见人们对茶馆内卫生状况的担忧并非空穴来风,而广告成为了这现象的见证。

图3 二泉茶楼广告(1937年2月4日版面)

2.2 《新新新闻》茶广告的客户类型

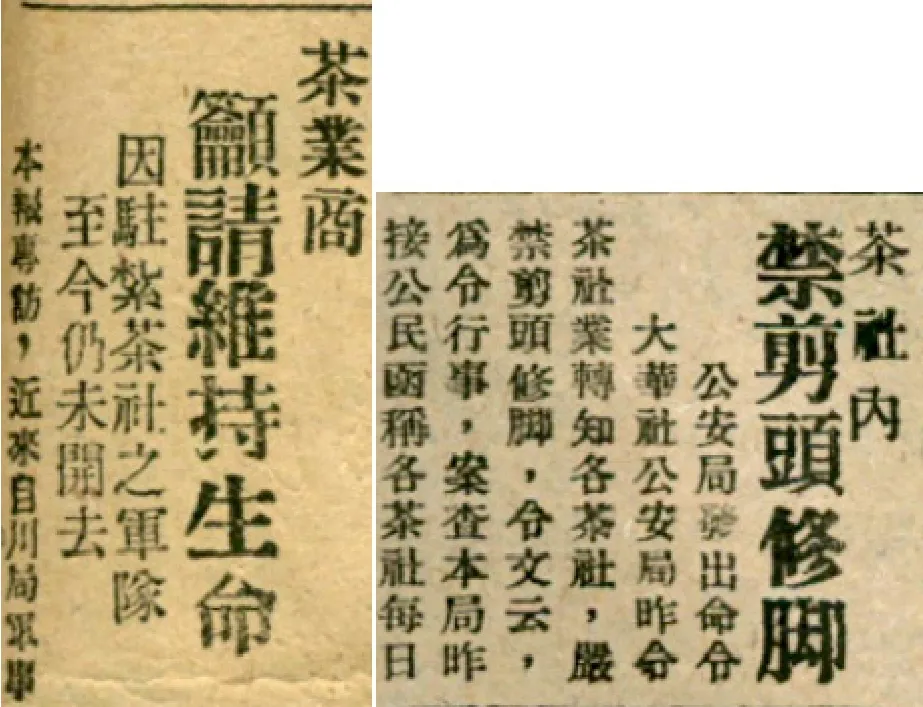

纵观1929年至1949年的《新新新闻》报,茶广告的客户主要分为三种:第一,茶叶的销售商家,如陆羽春茶社、云南锦春茶庄等。此类客户刊登的广告相对单一和直白,多以销售茶叶,尤其是销售新茶为主,并无附加业务,所用广告营销策略多为优惠促销或者赠送礼品等。第二,茶楼、茶馆等堂食商家,此类客户刊登广告相对多元和丰富,如二泉茶楼的广告会附加介绍有理发业务,悦来茶园的广告会有名伶到来的预告或演出剧目的介绍等,以此增加噱头吸引更多消费者前往。第三,政府部门或非商家刊登的提醒类广告,此类广告类似于现在的公益广告,主要目的在于传播非商业信息,提升市民生活质量,稳定社会秩序。如1932年10月《新新新闻》报几乎全月刊登提醒茶叶商的公益广告(如图4“茶叶商吁请维持生命”的广告),1934年则大量刊登关于提升茶馆卫生的广告(如图4“茶社内禁剪头修脚”的广告)。

图4 政府公益性质广告(左图为1932年10月31日广告,右图为1934年6月15日广告)

首先,从《新新新闻》中茶广告的内容来看,市民与“茶”有关的方方面面生活都体现在了报纸上,包括喝茶的空间、茶文化、茶消费、八卦、茶馆整洁等,茶馆在容纳了人们身体的同时,也容纳了整个城市一天的新闻和话题。广告在带动消费的同时,也作为记录的载体,将彼时彼刻成都的城市百态映射其中。其次,从《新新新闻》中茶广告的客户类型来看,有商业主体,也有公益主体,其中,商业广告带动市民茶消费,而公益广告塑造了市民的公共空间(王笛将茶馆视为“公共空间”),二者互动,将茶文化体现得淋漓尽致。最后,民国时期的报纸,在人们心中并不仅是传递信息的媒介,更是威权和法律意义的象征。比如当时人们会在报纸上刊登结婚广告,就像如今的“结婚证”一般,不过前者是有法律象征意义的,而如今后者才真正有法律效力。因此,只要见了报的广告,比如茶商的启事、政府的公告,既是威权化的象征,也是现实生活在报纸上的缩影。正如麦克卢汉所说,广告是市民生活最真实全面的反映。

3 “茶”广告对城市现代生活的建构

3.1 茶广告带来的消费转向:从熟人社会到中介化情境

吉登斯的“脱域”概念里,对“信任”进行了强调,“所有的脱域机制(包括象征标志和专家系统两方面)都依赖于信任。因此信任在本质上与现代性制度相联”[7]23。这里的信任并非是对某一个人具体的信任,而是一种抽象能力。吉登斯用货币交易为例,假使两个并不认识的人在市场上使用同一种货币交易,那么前提是他们相信对方都对该货币的价值有某种信任和肯定。虽然吉登斯并未点明,但实质上在信任的背后是双方共享一套“规则”,且该规则对他们具有同等的约束力。就好像交流双方需要共享一套“意义系统”或“符码系统”一样,脱离了这个前提,交流将无法进行。“信任与在时间和空间中的缺场有关”[7]29,在吉登斯看来,信任实质上也是“断裂”下的产物,如果一个人或物持续在场,就不会出现信任问题,而一旦缺场,造成信息的断裂、缺失,信任问题就出现了,这和符号学所说“意义的不在场才需要符号”[13]有异曲同工之妙。

广告的出现改变了交易中的“信任”方式,将消费从熟人社会带入到陌生化情境中。广告出现之前,人们的消费靠的是口耳相传,整体上具有地域化特征,空间跨度较小,对距离较远的消费缺乏信任。但有了广告后,尤其是便于传播的轻便类广告媒介的出现(如伊尼斯所说的莎草纸一类的“空间偏向”的媒介),使得消费不仅跨过了熟人社会,更有了中介化、陌生化的特点。消费的脱域,将人们的信任从地缘、血缘、亲缘关系中抽离出来,变成了对中介工具的信任。在传播学视域下,所谓的中介工具即“媒介”。“Medium(媒介)”源自拉丁文,最初的意涵也正是作为“中介结构”或“中间物”被使用。[14]因此可以说,广告改变了人们消费过程中的信任对象,将对熟人社会的信任变为了对媒介的信任,对大众传媒工具的信任。

以《新新新闻》为例,该报纸中的茶广告将来自不同方向的市民聚集在一起,茶消费者变为了异质的、散落各处的市民。人们愿意信任广告去消费原本陌生的商品,也愿意信任广告商家而去陌生的店铺去消费,这与最初信任熟人去消费商品大为不同。每年新茶上市季,《新新新闻》中都有陆羽春茶社的广告,消费者基于对广告媒介的信任,从成都的不同地区到店里尝新茶、买新茶,跨越区域,共奔一处。与此相类似的是若有新的茶店开业,优惠广告一经刊出,便会激起许多人前来抢购。直到今天,广告媒介仍然具有这种号召力。

按照塔尔德所说,一个城市的领袖振臂一呼将人们聚在一起,这些人叫群众,但印刷媒体将人们的精神“聚”在一起,这些人才是公众,此处的公众虽具有了现代社会的特征,但塔尔德仅将他们作为虚拟的存在,到了吉登斯这里,公众才真正迈开了第二步:从精神的共识实现了脱域化的行动。吉登斯“脱域机制”的核心要旨即人们脱离了原本的区域,被现代性媒介聚集到了新的区域,从而形成了新的社会关系。广告的作用也即在此。《新新新闻》中的茶广告将成都各处的市民共聚同一茶店消费,人们的关系是基于广告媒介而存在。对广告媒介的信任,以及在媒介的中介化作用下,新的社会关系得以形成。这正是广告对城市现代性的建构体现。

3.2 茶广告促进喝茶空间的“现代性”建构

老式的成都茶馆,设有“书场”,后来电影引进后,茶馆也会放映一些电影来吸引茶客,据何一民记载,电影最初“没有固定专业的演出场所,只能在一些茶园、戏院与传统戏剧、曲艺同台放映,多系兼映性质”[15],因此茶馆成了最初放映电影的场所之一。通过考察《新新新闻》的广告内容,笔者发现,该报纸上的电影广告大多是电影院刊登,而非茶馆。由此可见,1929年后,成都的电影院已初具规模,茶馆放电影渐渐被弱化,但这并未使得茶馆的魅力消退。除了“书场”和电影,茶馆也有其他特色,将茶客牢牢抓住。从《新新新闻》的广告刊登情况来看,悦来茶园经年累月会登载剧目预告的广告,并请名伶来出演(见图5),市民边吃茶边看戏,一天时间很快便耗费过去。也有茶馆提供免费读报纸服务,甚至如前文提到的,茶馆里可理发、掏耳朵、修脚等,因此,成都市民所乐在其中的茶馆,不止是个休闲场所,更是个“公共空间”。

图5 悦来茶园1934年8月11日广告

哈贝马斯的“公共领域”概念,主要指向精英阶层,但成都的茶馆就更加平民化,指向的是大众阶层。《新新新闻》报纸的定位是普通市民,因此其广告所面对的潜在客户也是成都的大众阶层。一般来说,茶馆的茶客分为两种,一种是以地域性为纽带的就近消费者,另一种是脱离地域界限的陌生人。前者因为地缘被置入同一茶馆中,是传统的熟人社会的产物,后者却是广告媒介的结果,是城市现代性进程的结果。茶馆的商业广告内容丰富,如剧目预告、茶馆优惠、失物招领、八卦消息、商家启事,等等,这些都刺激着不同的市民前来“围观”。《新新新闻》刊登的悦来茶园的广告就是例子,据说当时悦来茶园关于“名伶登台”的广告一经刊出,就引来了许多茶客前来观看。在近代传媒业的发展中,报纸一直居于重要位置,报纸茶广告将四面八方的市民聚集在同一个茶馆中,原本不认识的人们在一起看报、聊天、看剧、喝茶,共同将时间耗费在同一个空间中,此时,社会关系从传统的地域情境中抽离出来,通过广告媒介的作用,在新的空间中建立起了新的社会关系,这即是吉登斯“脱域机制”的结果。

虽然前文提到的茶商的消费广告和此处的茶馆广告都是将不同区域的人们聚在一起,但二者却仍有明显区别。其一,茶店的广告聚集的是“消费者”,茶馆广告聚集的是“行动者”。因为售卖茶叶的店铺是进行茶交易的场所,市民进入茶店的目的是购买茶叶,但进入茶馆更多是为了“耗费时间”,因此,茶馆作为公共空间,茶馆里的茶客是公共空间建构的“行动者”,茶客在其间谈天说地,使得茶馆成为了“信息中心”。其二,茶店广告构建起来的关系是商家和客户之间的,而茶馆广告构建起来的关系却是茶客和茶客之间、茶客和茶馆之间的。较之前者关系网更为复杂,因此,茶馆实质上具有“社交”的性质。 这即是说,同为对城市现代性的建构,茶店广告的建构是引导城市现代消费,但茶馆广告的建构却是关系网的塑造。

在20世纪的国家和精英话语中,茶馆一直被视为落后的存在。《新新新闻》上不断有关于茶馆的声讨和负面报道,如取缔女茶房、提升茶馆卫生、禁止学生或知识分子进入茶馆等,甚至茶馆有时也被描述为“污秽之地”。 但实质上,茶馆并未由于城市的现代化进程被取缔,反而一直存在至今,成为了成都文化的特有现象。国人喝茶的习惯古已有之,茶馆也非现代化的产物,但通过广告媒介勾连跨越空间的个体,将其置于同一空间中成为“行动者”,却是现代性的重要特点。媒介是具有中介化的存在,广告作为现代社会的重要媒介,使得人对于城市的感知也脱离了具身,越来越依赖中介。

4 结语

综上,《新新新闻》报的茶广告从两个方面建构着城市的现代性:一是带动茶消费的现代性转向,二是对喝茶空间的现代性建构。前者将市民的消费引向脱域化,改变了信任的机制,人们从对地域性因素的信任变为了对中介化媒介的信任,后者也是脱域化的结果,但重点体现在公共空间的形成,以及茶客成为了公共空间的“行动者”,“行动者”在其中耗费时间,在无形中形成了新的社会网络。广告来源于现实,反映着现实,也建构着现实。广告影响着城市消费,也推进着城市进程。随着物质愈加丰盈,人们的消费行为实际已无法完全绕过广告而存在。城市离不开广告,因为广告原本就是消费社会的产物,是城市现代性进程中的推动者。但除此之外,更重要的是,广告改变了人与人之间传统的连接方式,将城市空间塑造为了藉由新的网络构成的“新”空间。