易代之际的自我书写

——项圣谟《朱色山水自写小像图》的身份建构与内在焦虑

2020-10-19付阳华

付阳华

项圣谟(1597—1658)《朱色山水自写小像图》(图1)绘制于崇祯十七年(1644)甲申阴历四月,画家惊闻京师沦陷、皇帝殉国之际①,由于画中题跋言明此作因时局所感而画,故被论者称为南方文人对国变的“应激”反应②。此作中的项圣谟肖像为墨笔绘制,而山水树石却以朱砂画成。这个朱红色的山水补景不仅在色彩上隐喻了明朝国姓“朱”,而且因为朱笔山水在画史上实属少见,故给观者造成了一种特殊的视觉冲击力,形成了新鲜的视觉体验。明清易代之际,如此明确地以自身肖像作为书写家国情怀、表达政治态度的作品,绝无仅有。这幅奇画以其特殊历史情境形成的政治表达及大胆的形式创新,成为明清之际遗民身份建构方面的标志性作品。于是,此画在民国时期重新现世后,便成为明末清初肖像画讨论的热点。

学界对于此画的讨论主要集中在三个方面:一、图中传达出的项圣谟的遗民思想;二、明清之际肖像画中自我意识的表达;三、朱砂色和墨色共用的绘画形式。但由于这一画作在民国时期一直为蒋谷孙(1902—1973)所藏,现收藏于台湾石头书屋,较少公开展出,其完整的画面、题跋等也从未被清晰地出版过,故对它的研究多为一带而过,并不充分。若将《朱色山水自写小像图》置于明清之际的画坛来看,由一位画家图写肖像、另一位画家补景,正是这时期肖像画绘制的标准模式,而此作的特殊性在于其反映了像主本人的政治意图。通过自我肖像的绘制来表明政治立场,即使在明遗民群体中亦属特别,那么项圣谟想通过这样的肖像画建构一个怎样的自我?他绘制自己的肖像可有持续性?在国破家亡、颠沛流离之际,知识分子对旧朝的认同,是否能够弥补自我建构的困惑?文化认同是否能够重建自我认同的连续性?这些问题将把学界就此作的三方面讨论串连在一起。本文试图从此作画家、像主、题跋者等人的描绘、书写,以及他们自身政治境遇与画面的关系入手,探索其绘制过程与遗民身份建构的历史意义,并由此牵涉出明清易代之际,项圣谟在建构遗民身份的同时出现的自我身份焦虑,即建构遗民身份的大义与飘零、脆弱的遗民身世之间的张力关系。

图1 项圣谟、张琦 朱色山水自写小像图 1644年 轴纸本设色 151.4×56cm 台湾石头书屋藏

一、嵌入“朱图”的“墨影”:明亡之初的遗民隐喻

建构遗民身份和表达遗民之思的途径,在明遗民画家群体中多种多样,就人物画来说,主要是通过对历史典故的绘制和书写来进行的,譬如在题材上选择描绘伯夷、叔齐的“采薇图”,描绘“渊明逸致”的隐居图等等③。项圣谟此像有两点显得特殊:一是直接画出自己的肖像,二是用朱色山水隐喻了明朝的国姓“朱”,二者一起构成朱色山水背景中的人物肖像,即像主依坐在朱色山水之中,从而隐喻了像主对“朱”姓江山的忠诚。这在遗民身份建构方面是非常独特的。

较早关注到《朱色山水自写小像图》的学者是李铸晋,他在1975年香港“至乐楼藏明遗民书画展览”研讨会上提交了论文《项圣谟之招隐诗画》,其中提到:“项圣谟作品中,表露其对明亡最悲痛者,为其《朱色自画像轴》,此画素为台北蒋谷孙先生所藏。据蒋先生言,该画系民国九年在嘉兴项氏祠堂得来者。想必藏之甚久,未敢露面也。”④目前这幅画的裱边上,共有17处民国时期的题跋与观款,大都是题写给“谷孙先生”的。最早的题跋书写于1929年,可以印证李铸晋所言此画在民国时期被“发现”,并且后来蒋谷孙成为这幅画的收藏者。李铸晋称:“此画曾刊于庄申之《中国画史研究》(一九五九年,台北正中版),图版六。但该图制版极小,难以分辨。除此未尝他刊。”⑤笔者检阅发现,此图未见于清代著录。民国时期重新现世后,也并未被正式著录,仅见的记载是吴湖帆在《吴氏书画记》中记录1932年自己收藏的一件项圣谟《山水袖珍册》时顺带提到:“曾见易庵自写像,作于甲申三月,以朱笔补景物。今藏密韵楼。”⑥密韵楼即蒋谷孙的书斋。吴湖帆的记载是目前所见对此画最早的记录,且与画上吴湖帆1929年的观款相对照,可以推测,密韵楼主人蒋谷孙收藏此画之始便请吴湖帆题跋。吴氏过目难忘,在三年后的收藏笔记中重提这幅曾经寓目的画作。只是,吴湖帆在1932年的记录中误将作画时间写成三月(应为四月),考虑到他是在观画三年之后顺带提及,且“甲申之变”确为三月,此笔误是情有可原的。

李铸晋的文章主要讨论项圣谟“招隐诗画”在“甲申之变”前后的变化,对《朱色山水自写小像图》着墨不多。由于一直深藏在项氏祠堂,此画在清代并未因为其所具有的政治隐喻色彩而被毁掉。也正因“藏”得颇深,此画不见于清代的收藏著录,成为一幅长期“失踪”和缺席于研究视野的作品。如李铸晋所说,1959年台北正中版的《中国画史研究》刊出此画时,名其为《朱色自画像》,定名应来自蒋谷孙。

高居翰也曾提到这幅肖像画:“1644年,项圣谟初闻北京陷落满清之手,当时,他把自己画在一幅山水之中,自己坐在树下,面无表情,看起来好像漫不经心似的。”⑦高居翰对画中人物形象的描绘评价并不高,但是他肯定了其政治意涵。乔迅指出:“项圣谟希望发自肺腑地表明自己对没落王朝的忠诚,所以用朱红暗指明代的国姓‘朱’。但是画家不会自杀殉国,不会加入抗清战斗,也不会出家为僧。他只是用一种私人化的哀叹,小心翼翼地将这幅作品藏于家庙,并未传诸外人。他在画上所题的两首诗中表达了他的羞愧:愧不能用画和诗表达这种亡国之耻,这些题跋被刻意安排在自己画中形象的眼前。但是第二首诗以听任失败而不是反抗来结尾——‘啼痕虽拭忧如在,日望升平想欲痴’。恰恰是这种江南文人精英中沉默的大多数对于平安的愿望,让满清占领中原成为可能。”⑧接着他分析道,“墨笔自画像(black-ink self-portrait)在朱红山水(red landscape)背景上,二者呈现出视觉上的分离,看上去很突兀,在山水画中也非常稀见,而这种结合是一种卓越的美学创造”⑨。乔迅在分析过程中感到的疑惑——图像对忠诚于旧朝的表达与题画诗所流露出的关于自身安顿之间的游离感——正是笔者下文要分析的自我身份建构与焦虑的着眼点。

文以诚在《自我的界限:1600—1900年的中国肖像画》的第二章中,专辟一节讨论项圣谟及其画像。作者多次提到这幅画是项圣谟的“自画像”,如“项圣谟自画像落款的年月皆从明朝灭亡的当年或下一年开始”⑩,“项圣谟那幅朱色山水中的自画像绘于1644年”⑪等。文中亦有两处含混地说到此画也许有别的画家参与,一是“项圣谟首先是以山水画家而闻名,但也留下了一些微妙的自画像(或局部自画像)”⑫;二是“肖像有可能是由另一位更加专业的画家所绘制,这能解释刻画上的准确性”⑬。对于项圣谟1646年的《自画像:挥笔图》,书中说到“实际上肖像的头部大概是另一位职业画家的手笔”⑭。文以诚怀疑项圣谟没有那么高的人物写真技巧,所以提出了这种怀疑。

那么,《朱色山水自写小像图》究竟是不是“自写小像”,即自画像呢?

二、“自画像”是否为自画:《朱色山水自写小像图》诞生的历史情境

这幅一直被称为项圣谟“自写小像”的图轴,其实由两人合作完成:墨色的肖像出自波臣派肖像画家张琦之手,而朱色的山水树石为项圣谟补景。项圣谟的好友李肇亨(1592—1664)在《梦余集》中收录了《题项易庵朱图道影》诗文及序言,序言部分言明了这一点。由诗题可知,此画初名“项易庵朱图道影”。这幅画为何一直被认为是“自写小像”?这种误会又是从何而起?从画面题跋和落款中能得到什么样的信息?

画心上的题跋出自三人之手:项圣谟、谭贞默(1590—1665)和李肇亨。三人都出自嘉兴的名门望族。项圣谟是晚明收藏家项元汴(1525—1590)之孙;李肇亨为晚明太仆少卿、同时也是鉴定家的李日华(1565—1635)之子;谭贞默亦出身官宦之家,并在崇祯年间成为国子监祭酒。三人崇佛好诗文,同是鸳水诗社⑮的社友,且李肇亨和项圣谟有姻亲关系⑯。活动于天启、崇祯朝的鸳水诗社由谭贞默任社首,李肇亨为副。从《梦余集》中收录的诗文,亦可以看出三人之间的交游互动非常频繁,关于他们一起游园、听戏、和诗、庆生等活动的记录比比皆是⑰。围绕绘制这幅“自写小像”的题跋、唱和亦是他们交游活动的一部分。

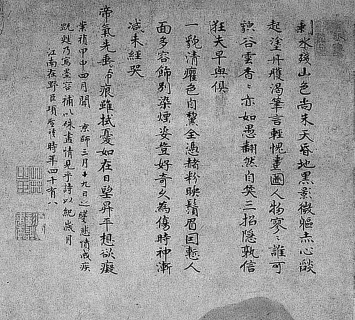

项圣谟在画上题有两首七言律诗,除点明了作画时间和动机外,也是解析画中体现的亡国之悲痛情感的关键:

剩水残山色尚朱,天昏地黑影微躯。赤心焰起涂丹雘,渴笔言轻愧画图。人物寥寥谁可貌,谷云杳杳亦如愚。翻然自笑三招隐,孰信狂夫早与俱。

一貌清癯色自黧,全凭赭粉映须眉。因惭人面多容饰,别染烟姿岂好奇。久为伤时神渐减,未经哭帝气先垂。啼痕虽拭忧如在,日望升平想欲痴。

崇祯甲申四月闻京师三月十九日之变,悲愤成疾,既苏,乃写墨容,补以朱画,情见乎诗以纪岁月。江南在野臣项圣谟时年四十有八。(图2)

项圣谟在第一首诗的首联便勾画了图中的自身形象和国家之间的关系,然后言明用朱色绘制山水除了象征“色尚朱”的江山之外,还为了表示自己对明朝的一片“赤心”,解释了画中使用朱砂绘山水树石是出于情感投射的原因。接着,在意识到家国之变中自身的渺小后,他选择了用画图来表达所思所感。在第一首诗的尾联,他笔锋一转,似乎又在自叹亡国之前便选择隐居的明智。的确,早在1625—1644年间,他的三幅“招隐图”与诗文便已经表明不出仕的隐居志向⑱,想必在仕商二途皆成功的项氏家族中,他当时选择不出仕会承受一定的压力,但在亡国的情势下,相较谭贞默、谭贞良兄弟所面临的构陷与网罗⑲,他感觉到了自己选择隐居的明智。在第二首诗中,画家聚焦于自己的容貌、情态与国家政治的关系。由于忧国、“哭帝”,导致了外貌的“清癯”“神减”,体现在画面上,即以“赭粉”绘制出的清瘦形容。不过,高居翰和乔迅都觉得画面上人物面部表情不够生动和真切,并不足以表达出“悲哽之态”。

对于朱砂色的山水,项圣谟担心这种创新被人误作“好奇”的惊人之举,故解释说“因惭人面多容饰,别染烟姿岂好奇”。这句诗中,项圣谟似乎对“人面”也并不满意,认为画中的容貌并不能够或者不足以表达他的悲愤,“清癯”“啼痕”“神减”“气垂”这些特征也只能依靠诗文进行补充,他提到的“容饰”也许带有对当时肖像画绘制程式化的无奈。

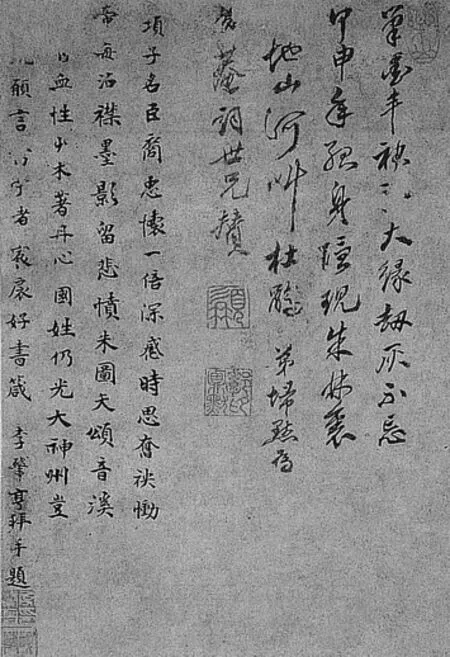

谭贞默和李肇亨在其后各有题诗,主旨皆为赞颂项圣谟作为名臣后裔的忠君忧国。李肇亨题云:

图2 《朱色山水自写小像图》中项圣谟自题诗

图3 《朱色山水自写小像图》中谭贞默、李肇亨题诗

项子名臣裔,忠怀一倍深。感时思奋袂,恸帝每沾襟。墨影留悲愤,朱图矢颂音。溪□□(山存)血性,草木着丹心。国姓仍光大,神州岂□□(陆沉)。愿言□□(当宁)者,宸扆好书箴。李肇亨拜手题。(图3)

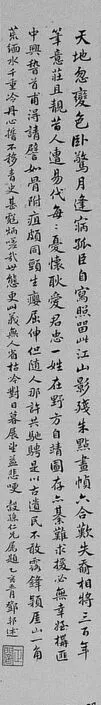

图中李肇亨的题诗缺落多字,以上“□”表示原画题跋中涣漫不清的字,括号中的文字为笔者依据李肇亨《梦余集》(图4)将之补齐。文集中还有一段画面题跋上没有出现的文字,即诗的小序,提供了关于肖像部分作者的重要信息:

图4 李肇亨 《题项易庵朱图道影》《梦余集》卷一清顺治刻本

易庵子痛愤崇祯甲申三月十九之变,有诗云:“剩水残山色尚朱,天昏地黑影微躯。”因倩张君玉可墨写小影,作悲哽之态,而自以辰朱布景,树石林峦,洞然皆赤,志存国姓,以表忠怀。敬题其左。⑳

单从画面来看,项圣谟在题跋中提到了作画过程:“闻京师三月十九日之变,悲愤成疾,既苏,乃写墨容,补以朱画,情见乎诗以纪岁月。”但在“乃写墨容”之前,并未更换主语,自然会让人误解为“墨容”是他自己所画。谭贞默、李肇亨的题跋亦未指明画中肖像的绘制者是谁,加之画面上没有张琦的落款和印章,所以,此画被后人定名为“自写小像”“自画像”,也就一点也不奇怪了。

而根据李肇亨文集收录的诗序,可明确知道画中人物是项圣谟“因倩张君玉可墨写小影”,即请“张君玉可”画的。“张君玉可”即张琦,字玉可。《明画录》和《国朝画征录》中对他及其画艺都有记载㉑。《国朝画征录》载:“波臣弟子甚众,其拔萃者文侯而外,莆田郭巩,字无疆;山阴徐易,字象九;华亭沈韶,字尔调;汀州刘祥生,字瑞生;嘉兴张琦,字玉可;海盐张远,字子游;秀水沈纪,字聿修,皆不问妍媸老幼,靡不神肖。正如养氏之射,百发而不一失也。”㉒可知张琦是嘉兴人,曾鲸的弟子,画人物“神肖”。张琦在1636年就曾为项圣谟绘制《尚友图》(图5)中的人物肖像。《尚友图》中有董其昌、陈继儒、李日华、鲁得之、释智舷和项圣谟六人,从中可以看到张琦笔线明朗、具备波臣派层层烘染特征的画风。

项圣谟及其好友在《朱色山水自写小像图》中的题跋,引导学界将这幅肖像画判定为“自写”或“自画像”。此图在重新现世之初,上、下隔水与裱边上民国时期的题跋中也一致称其为自画像。如“自写衰容项孔彰”(郑孝胥跋,图6)、“孤臣自写照”(邓邦述跋,图7)、“自写面目黧”(夏敬观跋)、“烟雨楼头自写真”(孔德成跋)等,及吴湖帆《吴氏书画记》所言“曾见易庵自写像”,都没有提到张琦的名字。此后一些研究者,由于难以见到此画作真迹或高清图版,故不能细察画面上的题跋和对比肖像的细节,从而进行深入研究。

图5 张琦、项圣谟 尚友图 1636年 轴 绢本设色 38.1×25.5cm 上海博物馆藏 图中项圣谟为“参请翰墨名公”之态

图6 《朱色山水自写小像图》隔水处郑孝胥跋

图7 《朱色山水自写小像图》裱边处邓邦述跋

通过梳理,基本可以重建这幅有项圣谟肖像和朱色山水配景的画作得以诞生的历史情境:甲申国变,身处江南“借砚田以隐”㉓的文人项圣谟大病一场,形容憔悴;身体恢复后,他即让擅长写真的同乡张琦绘制了自己的肖像,而他自己则补以朱色山水背景,以表达对朱明王朝的忠诚不贰,他的遗民身份便由此建构起来。这种借由他人之手绘制自己的肖像来完成遗民身份建构的方式,与“自写小像”方式之间有什么区别呢?微妙的不同之处在于,后者几近于独白,而前者则多了一层借他人之手制像后的自我审视。这就需要进入明末清初江南文人圈肖像画绘制的具体情境中去分析。

三、明清之际的肖像、补景及文人的自我意识

对于项圣谟的绘画,董其昌有评曰:

古人论画,以取物无疑为一合,非十三科全备未能至此。范宽山水神品,犹借名手为人物,故知兼长之难。项孔彰此册,乃众美毕臻。树石、屋宇、花卉、人物,皆与宋元人血战。㉔

董其昌指出,项圣谟兼长各画科,包括人物画,所以比范宽假手他人画人物要强。但人物画和肖像写真不同,明清的写真画家大多不具有文人身份。考察项圣谟的传世作品可以发现,项圣谟于山水、花卉最擅,虽偶也涉及人物,但多为山水画中的点景,如《大树风号图》(图8)、《且听寒响图》(天津市博物馆藏)、《雪影渔人图》(故宫博物院藏)等都描绘有人物形象,但仅为概写身姿动态,并不详细刻画容貌。而和肖像画有关的作品皆为合作,如作于1620年的《董其昌小像》(上海博物馆藏),款属“蔗庵曾鲸写照,古胥樵项圣谟补图”,乃曾鲸画人物肖像,项圣谟补景;1636年绘制的《尚友图》,乃张琦画其中人物肖像,项圣谟补景;作于1652年的《松涛散仙图》(吉林省博物馆藏)有肖像画家谢彬的落款,可知是项圣谟补绘松石背景;作于1653年的《朱葵石像》(故宫博物院藏)跋云“文侯谢彬为葵石先生写照,孔彰项圣谟补图”,可知亦是项圣谟与谢彬合绘。

与项圣谟合作这几幅画的曾鲸、张琦、谢彬皆为波臣派肖像画家。在波臣派肖像画创始者曾鲸的弟子中,成就较高的沈韶、张琦等人都是项圣谟的同乡。查阅曾鲸所画肖像,没有背景或者背景仅有简单而工致的家具者,多为曾鲸独立绘成,而另有一类行乐图式的画作,则为与其他画家合作完成,且补景画家往往是擅长山水树石的文人,如作于1607年的《吴允兆像》(故宫博物院藏)是曾鲸和山水画家胡宗信合作而成;作于1624年的《徐明伯像》(广东省博物馆藏)有“吴郡沈士鲠布景”的落款;作于1637年的《侯峒曾行乐图》(上海博物馆藏)是与张翀合作而成;作于1639年的《曼殊像》(图9)由萧云从补景;作于1642年的《顾梦游像》(南京博物院藏)由张风补景。曾鲸的学生谢彬、张琦等人亦惯于这种合作模式。

在肖像画家与补景画家的合作中,擅长山水画的补景画家多为文人,补景之外,还往往在画面上书写大段题跋。就上述数幅作品的绘制者来看,张风与顾梦游、项圣谟与董其昌、萧云从与曼殊之间的关系,即补景画家和像主之间的关系,相较肖像画家与像主之间的关系更密切和复杂,如张风和顾梦游同为南京的遗民,项圣谟的家族和董其昌关系深厚㉕,而萧云从和曼殊则是同窗。萧云从在《曼殊像》㉖上题跋云:

曼殊同余读书栖霞甘乳泉,窗间有梅,丛花古干,将与吉祥寺寿等矣。而曼殊云:“自十年前手植也。”余乃绘于仪象之左。盖咏赋棠桧,物重于人,矧兹玉迭春香,岂非谢东山之别墅乎。又与曾子所写抱膝吟之义微有合尓。芳兰绮石,偶志其见云。

在《曼殊像》中,萧云从所补背景中的古梅、芳兰、绮石等物象无一不具有象征性,既是他对像主肖像所处环境的处理,亦是他和像主之间情感的纽带,甚至在题跋中对像主“抱膝吟”的姿态也进行了说明。项圣谟在与谢彬合作的《松涛散仙图》上题写了画中三株松树的来历,“项子偃息而逍遥”,“九夏脱巾窗有竹”,“昼静吟余晓自嬉”,“盘桓盘桓亦自足,影不出山声传谷”等句,可与像主脱巾跨步、捻须吟诗的状貌参看。笔者推测,在《松涛散仙图》的绘制过程中,兼具像主与补景画家两重身份的项圣谟,不但对背景物象有自己精心的安排,在人物表情、姿态等的设置上亦拥有主导性,而肖像画家谢彬则是他假手实现自己想法之人。同样的,在《朱色山水自写小像图》的绘制过程中,如诗序所言“因倩张君玉可墨写小影,作悲哽之态,而自以辰朱布景……以表忠怀”,可知项圣谟在画面安排上占据主导位置,以致把肖像画家张琦的名字也省略了。

晚明时期,曾鲸及波臣派的崛起,以及肖像画家与文人画家的广泛合作,显示出晚明江南文人绘制肖像以自我审视的爱好,这种爱好并没有满足于肖像画对相貌的真实性呈现,更于画面补景中体现出文人对精神面貌呈现的追求,是文人阶层自我意识增强的表现。项圣谟正是这个群体中非常独特的一员。这种文人自我意识的增强以及伴随而来的肖像画热潮,使得项圣谟在《朱色山水自写小像图》中用自己的肖像加朱色山水的隐喻性表达来建构自己的遗民身份,也即在文人的自我意识之中加入了家国幻灭所带来的切肤之痛。故如前文所述,项圣谟在画中题诗里的很多词语,强调了国家变故与身体变化之间的关系。

图8 项圣谟 大树风号图约1649年 轴 纸本设色115.4×50.4cm 故宫博物院藏

图9 曾鲸、萧云从 曼殊像1639年 轴 绢本设色95.7×39cm 私人藏

肖像画“到了宋代(960—1297)变成了默默无闻的职业手工艺人的领域。具有较高文化地位的文人画家转入山水画、象征性植物或历史人物画一类的画种,这无须像主的参与和同意,并且允许自由地违背画面逼真性”㉗。肖像画家成了肖像画绘制情境中的“失踪者”㉘。在《朱色山水自写小像图》中,张琦所写的“墨影”肖像被嵌入了像主自己所补的“朱图”背景之中,且“墨影”的色彩、神态都受到了项圣谟本人的支配。这足以表明,虽然肖像并不出自项圣谟之手,但他显示了在这幅画中自我身份建构的迫切性和支配性。在这种遗民身份的自我形象塑造中,肖像画家张琦的名字被隐去,使这幅画变成了所谓的“自写小像”,并广为世人所接受。

文人对自我的认识欲望反映在生活点滴中。《梦余集》中收录有国变之前李肇亨所作《和项易庵清课二十则》,其中除了“扫石”“移桂”“芟草”“搜松”“理纸”“试笔”等活动之外,还有“对镜”和“悬影”两则。《对镜》一则题诗为:“头颅已非昨,颜面只依然。说向镜中人,怜君亦自怜。”㉙《悬影》一则为:“谁于松石里,写此丘壑姿。面上无些俗,胸中有首诗。”㉚审视镜中的自己和画中的自己,是以项氏、李氏为代表的文人的“清课”。“清课”本是佛教用语,指日修之课,这里被借用指代文人日常风雅活动。对自我的观照和追问,已经成为文人日常文化活动中的一环,如“试笔”“理纸”一样频繁发生。从二诗来看,这种观照包括身体的变化、画中形象以及作为补景而又有隐喻作用的松石、丘壑等,皆蕴含了对自我认知的关注和重视。

《梦余集》中又有《项易庵道影变相歌》及小序,显示出较之他人,项圣谟对自我的关注更多地倾注在了自己的肖像画中,并体现出更强烈的自我形塑诉求。序云:

易庵写小影数十帧,坐立笑啼,梦幻惊噩,种种变态皆具。而其间有悲思故国、慕恋母氏、参请翰墨名公,及现韦陀身以护持善念者,尤有关系。披阅一过,略悉生平。噫,亦大奇特矣。埽庵有诗因缀其后。㉛

根据文集收录诗文的年代排序,可知此诗写于1652年。据李肇亨所言,项圣谟的画像有数十帧之多,不但表情各异,更设定了多种情境。这些画像具体尺寸、数量、形制皆不得而知,但可以借助文字进行推测。要表现自身与“故国”“母氏”“名公”的关系,绝非仅凭项圣谟一人肖像能够传达,必然要有补景及其他人物的衬托。此处“变相”一词借自佛教用语,可以理解为具有叙事性的图像,或改变多种模样或身份的肖像。李肇亨提到的“悲思故国”或可参照《朱色山水自写小像图》,“参请翰墨名公”则和《尚友图》中项圣谟坐在董其昌、陈继儒身后,手指卷子、若有疑问的形象相类。“慕恋母氏”以及“现韦陀身”则表现了孝道和崇佛的一面,但在现存画作中还找不到可以与之对照的作品。李肇亨还提到,阅读这些画像,可以了解项圣谟的生平,这在当时是“大奇特”之事㉜,显示了项圣谟通过自我形象的“变相”来指涉自我身份的强烈冲动和焦虑。

如此独特的行为必然引起传播的兴趣。《光绪嘉兴府志》便记载“项圣谟……尝自写行看子,自少至老,题曰‘九十九变相图’,布景各极其妙”㉝。此处“行看子”指的是画卷或者行乐图。“自写行看子”,从字面意义来看,应是指项圣谟自画的行乐图;“自少至老”,说明他画了自己不同年纪的样子;“布景各极其妙”,则说明这些画像皆有景物衬托。这一记录与项圣谟生活的时代相距二百多年,所谓“九十九变相图”应该就是李肇亨记载、谭贞默题诗的数十帧“变相图”。“九十九”之说显示出了此“大奇特”之事在流传过程中被赋予的传奇性。

《项易庵道影变相歌》还抄录了谭贞默为这些画像所题的诗文:

项子出奇写变象,变变不离真实相。梦躯幻影岂坚牢?粉墨丹青亦浮浪。自家面孔只这个,画鬼涂神却无数。一生颠倒苦随波,末后何须留绢素。就中唯有一点真,不忘念国与思亲。护持善类发弘愿,皈向先贤出至诚。项子游戏笔墨精,貌山貌水驰佳名。世家阀阅总难恃,片纸落手千黄金。沧桑已随日月变,鬓发衣冠俱创见。项子变中写真面,他日开图泪如线。㉞

谭贞默在题诗中也触及了家国之变对遗民身体带来的改变。江山已变,特别是满族统治带来的“鬓发”“衣冠”之变㉟,切实影响到身体发肤;而背后“世家阀阅”的项氏家族的衰败,以及随之而来的价值万金的收藏被损毁,遂使这些对于容貌和身影的写真,成为悲伤故国、追忆前朝的线索。谭贞默对肖像画的用途发表了感慨,他认为画本是身体的幻影,而变相更是梦幻鬼神之类,“写真”对真实面目的要求却成就了各种各样的“变相”,“真”与“变”之间显出了张力。对于亡国之际的他们,此后的颠倒流离是否还有真相可写?又怎能以变相画出?又何必留下这样的图像记录?诗中用“浮浪”一词来形容这些“变相”的身世,并认为这些“变相”的自我图像似“梦躯幻影”一样不“坚牢”。这表明了作者对图像的不信任,这种对图像的不信任亦因“一生颠倒苦随波”而变得更为虚妄。尽管诗中认为这些“变相”中唯一的“真”是“念国与思亲”,以及求贤和向善,但在“写变象”的持续行为与这唯一的“真”之间的张力关系中,到底透露出怎样的遗民身世之感呢?

且不论“九十九变相图”是否为项圣谟自画㊱,这些图像的绘制动机更值得着重思考。细读谭贞默的题诗可以发现,项圣谟之所以绘制自我肖像的“变相图”,是源于一种强烈的自我意识的驱动,或者说他对自我的真相有一种强烈的探求欲。谭氏在题诗中则触及到这种“变相图”中“变相”与“真相”之间的不稳定性,以及身世流离所引发的幻灭感。这就涉及到笔者下面要讨论的主题。

四、建构和质疑:遗民身份与自我身份之间的分离

对于“朱图”的解读,高居翰除了认为朱色是对明朝忠贞不渝的一种表达外,更就此色彩进行了联想:“朱红色所引发的其他联想——血、火、落日——无疑也都与项圣谟所巧妙表现出来的痛苦情愫有关。”㊲乔迅认为:“从题诗看,‘剩水残山色尚朱,天昏地黑影微躯’,在叛乱、战争和王朝变换中微小的身影处在天昏地黑之中。而黑色和朱色在文人传统中又是互相关联、不可分割的。墨印、墨抄的书被朱墨批点,所以文人的案头都有墨色和朱砂色双砚(double inkstones),而且大多墨笔绘画都钤盖有艺术家的红色印章。由此,这幅画含蓄地表达出一种专属于文人的对不幸命运的情绪。”㊳

乔迅的视角无疑很有趣,但项圣谟对于绘画的热爱和技法的熟练程度都远远超出了一般文人。除了山水画之外,他最擅长的就是没骨花卉画,笔下花卉色彩丰富,所以,用色在他的画中不会贫乏到只有案头的朱砂。他运用朱色的目的在前述中已经得到清晰的说明。而高居翰的解释则显得为时尚早:甲申四月,南方刚刚获得李自成进入北京、崇祯帝吊死的消息,还无人能够预料到后来清军的入关与嘉兴的屠城。

从时局来看,项氏、谭氏、李氏三人在画面上的题诗值得玩味。首先,从行文中能够感觉出,他们都没有判定大明已亡,甚至大明将亡,所亡的只是崇祯皇帝与帝都。项圣谟在诗中说“剩水残山色尚朱”,他对亡国的预感和对王朝的希望都在“尚”字中体现出来,所以结尾处才有“日望升平想欲痴”。乔迅认为这是文人的沉默,是听任失败而不是反抗,显然和时局不符。此时的“朱图”,亦不适合与“血、火、落日”等进行联想,那些象征用于解读乙酉嘉兴屠城㊴之后项圣谟绘制的《大树风号图》更为贴切。李肇亨解读他的“朱图”与“墨影”为“墨影留悲愤,朱图矢颂音”,是对国家危难转折的愿景。他说的很明白:“国姓仍光大,神州岂陆沉?”这就是“颂音”,所以才有最后一句:“愿言当宁者,宸扆好书箴。”即提醒世人重振帝廷的重要性。三人的题跋中还存在一种鼓动人心的希望。在1644年四月的时局下,大多数人还抱有复国或者偏安的希望,确实,次年建立起的南明政权,让很多人认为类似南宋政权的南明偏安政权会持续下去。

恰恰在这时,项圣谟绘制了这幅有自己肖像的、表达对朱明王朝忠贞不贰的图像,遂使这种对政治变动的“应激”反应变成了建构其遗民身份的历史事件。相较项圣谟同时代的遗民画家,如陈洪绶在1643年绘制《痛饮读骚图》(上海博物馆藏)、杨补(1598—1657)在1648年绘制伯夷、叔齐、长沮、桀溺以至郑思肖等古代遗民形象㊵来建构自身的遗民身份,项圣谟则通过将自己的肖像绘制于朱色山水间来建构这种身份,表明了他自己对朱明王朝的内在认同和其自我意识之间的一种紧密关系。不过,复杂之处在于,项圣谟在此之前便已选择了不入仕途的生活道路,他的三幅“招隐图”的制作从1625年持续到1644年,表达了他对入仕选择的焦虑和“借砚田以隐”的决定。这一决定无疑显示了项圣谟与政治权力之间的疏离,亦使其在明末作为士人和国家之间的关系处于一种松散、难以彰显的状态。但通过《朱色山水自写小像图》,项圣谟在北京陷落之际,又将自身与明王朝紧密联系在一起,图像、题跋、“江南在野臣”的落款以及“草莽之臣”的印章,共同起到了建构遗民身份的作用。项圣谟在“甲申之变”前隐逸的自我心志,与王朝崩溃时表“忠怀”的遗民身份建构之间有一种复杂的心理张力:国变之际他在心理上忽然急于归附朱姓王朝,与此前隐逸的个人志趣之间存在冲突。

对此,可以联系项圣谟约于1649年绘制的表明其遗民身份的《大树风号图》来进行对比分析。《朱色山水自写小像图》与《大树风号图》的绘制,虽然只相距大约五年,但其间却发生了血与火的变故。1645年的闰六月,嘉兴遭到屠城。这一年,项圣谟的堂兄项嘉谟作为蓟辽守备不愿意降清,携带两子一妾跳天心湖自杀㊶。项圣谟与李肇亨出逃。他在《三招隐图》题跋中说到:

未几,遂闻国变,南北流离,干戈震动……明年夏,自江以南,兵民溃散,戎马交驰,于闰六月廿有六日,禾城既陷,刼火熏天。余仅孑身负母并妻子远窜,而家破矣。凡余兄弟所藏祖君之遗法书名画,与向昔散落人间者,半为灰烬,半为践踏。

《大树风号图》便是在这样的背景之下绘制的,图中题诗云:

风号大树中天立,日薄西山四海孤。短策且随时旦暮,不堪回首望孤蒲。

画中大树下身着朱衣白裳的人物背影,也深含象征意味。项圣谟又一次使用了具有特殊意涵的朱色和白色,使人物形象具有了象征性,将此形象解读为画家身着白色孝服对朱明王朝进行哀悼一点也不为过。图中人物虽然不是写真肖像,但具有象征性自画像的性质。项圣谟绘制此画的时候,南明弘光、隆武政权相继覆灭,清军已经占领了明朝的绝大部分领土,所以画中的江山已经不是“色尚朱”而是“四海孤”了,这使得画中人物从1644年的“在野臣”变成了更加标准意义上的“明遗民”。在这幅画中,对悲痛、忠诚的展示是显而易见的,遗民身份的塑造无疑是成功的。但是自我身份的茫然和不确定性在诗文后两句却展露出来,显示出和遗民身份的分离感:人事凋零的伤痕像此时的水泽野草一样蔓延,遗民也不得不“且随时旦暮”,剃发、衣冠之变无可抗拒,只有画中人仍身着旧衣冠。

从《朱色山水自写小像图》到文献记录中的《项易庵道影变相》再到《大树风号图》,项圣谟在“甲申之变”后通过写实的和象征的自我肖像成功地建构了自己的遗民形象,但同时,我们也总能在画面题诗中读出作者的情感在字里行间的游移,这种游移发生在“彰显”和“隐藏”之间。“彰显”的一面是,钟情于用自我肖像、自我形象进行自我塑造的项圣谟将自己的忠诚(“悲思故国”)、孝亲(“慕恋母氏”)、慕道(“参请翰墨名公”)等方面的人格通过绘画与诗文建构起来,在当时的嘉兴文人圈中被传阅、品评,并引发同道中人的慨叹——“项子变中写真面,他日开图泪如线”;接受观看者的质疑——“梦躯幻影岂坚牢?粉墨丹青亦浮浪”。《朱色山水自写小像图》很像是“道影变相”系列中的一个强音或变体。“隐藏”的一面则是他在国变之际感受到的自身的渺小、对于恐惧的掩盖,以及在劫难之后不得不“且随时旦暮”的无奈和茫然,这些也都是真实的自我。从“彰显”到“隐藏”之间的游移,掩藏在画家和友人题诗的字里行间。在身世飘零和充满不确定性的明末变故中,他们虽然极力表明遗民身份,但国破家亡、颠沛流离,战火与死亡,在在都触击到身体的自我。忠于旧王朝的抽象的身份认同,与这个被触及的伤痕累累的身体自我之间显示出分离的张力。

* 本文写作得到台湾鸿禧美术馆杨敦尧先生的支持,特致谢意。

① 明末北京城陷、崇祯皇帝自缢发生在1644年的阴历三月十九日,而南方文人得知此消息时已经是四月。《祁彪佳日记》甲申四月“二十七日”条载:“薄暮,柴莲生自南都来,道三月十九日燕都之变甚确,先帝与后皆身殉社稷,为之彷徨彻夜。”(张天杰点校:《祁彪佳日记》下,浙江古籍出版社2016年版,第740页)可知身处浙江绍兴的祁彪佳是在1644年阴历四月二十七日得知京师沦陷的消息,由此推测,距离绍兴不远的嘉兴一地的文人,亦应是在四月下旬前后得知此消息。

②⑧⑨㊳ Jonathan Hay,“Posttraumatic Art:Painting by Remnant Subjects of the Ming”,in Peter C.Sturman&Susan S.Tai(eds.),The Artful Recluse:Painting,Poetry and Politics in Seventeenth-century China,Santa Barbara:Santa Barbara Museum of Art,2012,p.79,p.79,p.79,p.79.

③ 参见付阳华:《明遗民画家研究》,河北教育出版社2006年版;《中国画“渊明逸致”题材的渐次丰满》,《文艺研究》2006年第9期。

④⑤ 李铸晋:《项圣谟之招隐诗画》,(台湾)《中国文化研究所学报》第8卷第2期,1976年。

⑥ 梁颖编校,吴元京审定:《吴湖帆文稿》,中国美术学院出版社2004年版,第497页。

⑦㊲ 高居翰:《山外山:晚明绘画(1570—1644)》,王嘉骥译,生活·读书·新知三联书店2009年版,第276页,第276页。

⑩⑪⑫⑬⑭㉗㉘ 文以诚:《自我的界限:1600—1900年的中国肖像画》,郭伟其译,北京大学出版社2017年版,第72页,第73页,第72页,第74页,第75页,第159页,第152页。

⑮嘉兴的鸳鸯湖结社,自唐宋到晚清,代有接续。明代万历四十七年(1619),谭贞默于北山草堂举鸳水诗社,当年春天的社集,参加者多达五十多人,著名者有汪砢玉、姚士麟、高道素、李培、汪继美、魏仲雪、项圣谟、李肇亨等。汪砢玉《鸳水月社篇》是此次结社的社集。此时项圣谟、李肇亨等青年展露才学。汪砢玉记录下了当时鸳水诗社活动期间的书信往来(汪珂玉:《珊瑚网》,《中国书画全书》五,上海书画出版社2000年版,第871页)。

⑯参见谭贞默:《明中议大夫太仆少卿李九疑先生行状》,李日华撰,赵杏根整理:《恬致堂集》上,上海古籍出版社2012年版,第22页。

⑰参见李肇亨:《梦余集》,北京师范大学图书馆编:《北京师范大学图书馆藏稀见清人别集丛刊》第1册,广西师范大学出版社2007年版,第5—152页。

⑱三幅“招隐图”分别是:作于1925年的《招隐图咏》(美国洛杉矶艺术博物馆藏)、无年款《后招隐图》(台北故宫博物院藏)、作于1644年《三招隐图》(已佚,仅见于著录)。相关分析见李铸晋:《项圣谟之招隐诗画》。

⑲金蓉镜《题谭埽庵先生诗》:“谭公卓立如断山,六子散朗皆瑶环。元孩死忠埽庵遁,孤撑大屋争百间……”并提到“埽庵先生,明甲申后却瞿稼轩之聘,洪经略之荐”[谭贞默:《埽庵集》,《丛书集成三编》第53册,(台北)新文丰出版公司1997年版,第220页]。诗中的“元孩”即谭贞默的兄弟谭贞良,字元孩,号筑岩,明崇祯十六年二甲第一名进士,后在南明朝廷任职,坚持抗清。

⑳ 李肇亨:《题项易庵朱图道影》,《梦余集》,《北京师范大学图书馆藏稀见清人别集丛刊》第1册,第28页。

㉑ 《明画录》“曾鲸”条:“传鲸法者为金榖生、王宏卿、张玉珂、顾云仍、廖君可、沈尔调、顾宗汉、张子游辈,行笔俱佳,万历间名重一时。”(徐沁:《明画录》,《中国书画全书》十,第9页)《国朝画征录》则将曾鲸弟子们的传记附在一起。

㉒ 张庚:《国朝画征录》,《中国书画全书》十,第430页。

㉓ 项圣谟《招隐图咏》后自题。

㉔ 董其昌1625年跋项圣谟《画圣册》(汪珂玉:《珊瑚网》,《中国书画全书》五,第1196页)。

㉕ “其昌为诸生时,与项元汴父子往还,得观项氏珍藏书画文物。”(任道斌编著:《董其昌系年》,文物出版社1988年版,第16页)

㉖ 汪世清提到,他于1999年在华盛顿的藏家家中看到《曼殊像》,认为:“笔墨传神,真不愧为写真大家手笔。”并考证了曼殊即鲍祖彪(1616—1659),一名元华,曾与萧云从一起在栖霞山读书,且为中江社的同盟兄弟,二人友谊甚深。(汪世清:《曾鲸〈曼殊像〉轴解读》,《嘉德通讯》2010年2期)

㉙㉚ 李肇亨:《和项易庵清课二十则》,《梦余集》,《北京师范大学图书馆藏稀见清人别集丛刊》第1册,第18页,第18页。

㉛ 李肇亨:《〈项易庵道影变相歌〉序言》,《梦余集》,《北京师范大学图书馆藏稀见清人别集丛刊》第1册,第120页。

㉜ 此后类似的画像仅见作于1689年《卞永誉画像》(北京大学图书馆藏),图页计20幅,描绘内容跨越卞永誉二十六年的生涯。关于此作的详细研究,参见毛文芳:《一部清代文人的生命图史:〈卞永誉画像〉的观看》,(台湾)《中正大学中文学术年刊》第15期,2010年。

㉝ 许瑶光等修,吴仰贤等纂:《嘉兴府志》,《中国方志丛书:浙江省》,(台北)成文出版社有限公司1970年版,第1455页。

㉞ 谭贞默:《项易庵道影变相歌》,《梦余集》,《北京师范大学图书馆藏稀见清人别集丛刊》第1册,第120—121页。

㉟ 顺治二年(1645)清政府下达了剃发令,同年七月又下令“衣冠皆宜遵本朝之制”(顾诚:《南明史》,光明日报出版社2011年版,第154页)。

㊱ 笔者从《朱色山水自写小像图》是否自画的问题得到教训,不敢轻易论定此“九十九变相图”就是自画像,虽然李肇亨说“易庵写小影数十帧”,谭贞默说“项子变中写真面”,但他们很有可能都省略了肖像画家。所以这两句话无法确切让笔者认定“变相图”是项圣谟的自画像。况且,同年绘制的《松涛散仙图》仍是项圣谟和谢彬合作而成,图中的人物肖像是谢彬所画。试想如果项圣谟可以绘制出复杂多样的自画像系列作品,《松涛散仙图》中的人物形象又何必假手于人呢?笔者还发现,就在“变相图”制成的同年九月,李肇亨作《九月望后三日,延箬庵大师,同妙明开士、鲁千岩、项胥樵、黄波仙、张玉可、黎尔瞻,余父子泛舟寻菊,即席限阳字》诗(李肇亨:《梦余集》,《北京师范大学图书馆藏稀见清人别集丛刊》第1册,第121页),这是一次以赏菊为主题的雅集,而张琦赫然在列。

㊴ 南明弘光元年(1645)闰六月初五,剃发令到达嘉兴,嘉兴民众揭竿起义,张起反清复明的旗号。二十六日城陷,遭到清兵屠城,史称“嘉兴之屠”或“乙酉兵事”(嘉兴市志编纂委员会编:《嘉兴市志》,中国书籍出版社1997年版,第35—36页)。

㊵ 杨补《怀古图咏》册(上海博物馆藏)。

㊶ “项嘉谟,秀水人。以文士投笔渡河岀塞,官蓟、辽守备。寻弃官入闽,登武夷。曹学佺录其诗,入十二代诗选。王师入嘉兴,束生平所著诗、赋于怀,投天星河死。子翼、子心、妾张氏殉焉。我朝赐通谥曰节愍。”(徐鼒撰,徐承礼补遗:《小腆纪传》,中华书局2018年版,第514页)