《红楼梦》早期英文编译综论*

2020-10-18季淑凤

季淑凤

(1.北京外国语大学 国际中国文化研究院,北京 100089;2.淮北师范大学 外国语学院,安徽 淮北 235000)

英国传教士马礼逊翻译了《红楼梦》第4回的部分内容,标志着《红楼梦》在英语世界译介历程的开端。在早期的《红楼梦》英译历程中(1812—1933年),不同译者的介入,产生摘译、节译、缩译、全译等形式的《红楼梦》译文。这也是《红楼梦》成功对外译介传播的重要时期。然而,学界对此研究较为薄弱。结合学界已有的研究成果,笔者拟对《红楼梦》早期英文编译现状进行细致的梳理,归纳分析《红楼梦》早期英文编译主体译者的多元文化背景与身份、编译选材的共性及差异、编译策略及嬗变轨迹,并考察其对当下中国文学“走出去”战略的借鉴之处与启示意义。

一、多元化的《红楼梦》早期编译者群体

截至1933年,《红楼梦》早期英文编译者有近20人之多。他们具有多样化的文化身份,从而衍生出不同的《红楼梦》编译动机与选材取向。笔者根据美国汉学家葛锐(Ronald Gray)的论文《道阻且长:〈红楼梦〉英译史的几点思考》[1]、江帆的专著《他乡的石头记:〈红楼梦〉百年英译史研究》[2]33-57,以及其他学者的相关研究成果,统计出《红楼梦》早期英文编译者的文化背景、发表年份及编译载体(见表1)。表1中的基本信息主要呈现以下几个方面的特点:

第一,《红楼梦》早期英文编译者群体以英国人为主体,美国、中国等其他国家的编译者多有参与。表1所列的18次《红楼梦》早期编译活动有19位编译者参与,英国译者11人,美国译者3人,中国译者3人,德国及国籍不详者各1人。从历时的角度看,在初始阶段,编译者集中在英国来华人士之中,说明他们是最早关注《红楼梦》的西人群体。虽然德国的郭实腊与美国的多尹分别在1852年、1868年打破了英国人一统《红楼梦》编译活动的格局,但美国与中国编译者的较多介入却发生在20世纪20年代。这显示出在《红楼梦》早期英文编译的百余年间,整个编译者群体之中,英国人对《红楼梦》价值的认可与重视始终是主流。

表1 《红楼梦》早期英文编译者信息统计表(1812—1933年)

第二,《红楼梦》早期英文编译者群体的文化身份呈现多元化的特点。他们主要为传教士、外交官、中国学生、汉学家、华裔学者及翻译家。从演变趋势来看,他们多从最初的传教士、外交官身份逐渐过渡到20世纪初叶的专业汉学家。事实上,《红楼梦》早期英文编译者往往具备多重文化身份。譬如传教士出身的马礼逊、艾约瑟以及外交官出身的务谨顺,他们也是对中国文化研究颇深的专业学者,故而身兼汉学家的身份。整体而言,无论最主要的身份如何,他们都具备相当程度的专业素养,对中国文化的治学用功颇勤,其“第二”文化身份——汉学家、留学生——学术性特征明显。他们大都承担着繁重的工作任务,在传教之外、外交之余或课外时间尝试翻译与研究中国文学。他们大都努力好学,勤于著述,加上语言天赋,因此赢得了“中国通”的称号。

第三,《红楼梦》早期英文编译群体译介之不足。作为中西文化交流的重要媒介,西方在华人士无疑为《红楼梦》在英语世界的传播做出了一定的贡献,但他们毕竟不是研究中国文学的专家,诸多历史文化知识储备不足,难免出现误读、误译现象。“19世纪传教士汉学家的普遍问题是,在涉猎范围很广的情况下,往往深度不够,有时甚至犯一些低级的错误。”[3]郭实腊曾将《红楼梦》的男主人公贾宝玉误认为女性,称其为“宝玉小姐”,并进一步描述为“爱使小性子,形体美好”[4]169。除性别误读之外,其语言和文风也有着很大的问题,“郭译《红楼梦》可谓粗陋草率,不仅谈不上从容优雅,甚至随心所欲、大肆杜撰,致使相当一部分内容在原著中几乎找不到对应的场景”[5]。不要说郭实腊,连通晓数门欧洲语言、熟谙中国官话与粤语的梅辉立也出现过误译情况。梅辉立的汉语水平曾被一向挑剔苛刻的汉学家及英国公使威妥玛称赞为“足以胜任任何书面语口头谈判”,而“英国外交部更称其为所在使馆的中流砥柱”[6]。1867年,梅辉立曾在《中日释疑》月刊中介绍《红楼梦》,把袭人的判词误解为映射黛玉之命运。[4]167-16820世纪后期翻译出版的霍克斯全译本和杨宪益全译本,依然存有很多错误,遑论在工具书、资料等各方面条件很匮乏的19世纪。有意思的是,正是在这种翻译实践的基础上,有些译者成为著名的汉学家,如德庇时、威妥玛、翟理斯等。

宋丽娟、孙逊在对比中西小说早期翻译的异同后这样评介:“无论是中国古典小说西译或西洋小说中译,其译者主体身份多为输入方所在国人士。”[7]《红楼梦》的早期译者主体多为外籍人士的事实恰好印证了这一点。《红楼梦》的英译史出现一边倒现象的原因在于:一方面,19世纪,当西方人大规模来华的时候,中国人还沉浸在“天朝上国”的迷梦中,丝毫没有与外界学习交流的兴趣,更无将中国文学译介出去的意识;另一方面,中国上层文人历来将小说等通俗文学视作“小道”,对其不屑一顾,这种态度直到19世纪末随着中国留学潮的兴起以及“红学”的发展才有所改变。与中国人对西方的无兴趣以及中国上层文人对小说鄙视的态度形成鲜明对照的是,19世纪,新教传教士来到东方这块新鲜又陌生的土地,大多奉行“以学辅教”的传教政策,在积极进行“西学东传”的同时也关注“中学”,其关注范围不仅在中国传统的“正统”范围内,小说等通俗文学形式也进入他们的视野。他们认为,小说是最能真实反映中国社会生活的体裁,可将其当作了解中国社会生活的指南。《红楼梦》作为一部百科全书式的小说,对新教传教士了解中国社会无疑起着极为重要的作用。在实际运用中,小说尤其是《红楼梦》故事中所具有的暗示、隐喻的性质,可配合进行宗教宣讲,且《红楼梦》中地道的北京官话愈加受到西人的青睐。

19世纪早期,西人大都不从文学鉴赏的角度来看中国小说,而更多注重其实用性。到鸦片战争后,中西交往日益密切,西方专业汉学的发展也日益成熟。为深层次了解中国及中国文化的需要,西人加强了对中国文学的译介力度,向欧洲展示中国文化及中国人的生活样貌。在《红楼梦》译介中,英国人得风气之先,马礼逊最早提及《红楼梦》并引领了这一潮流。当然,英国人作为《红楼梦》主要译介主体,跟他们在中国的利益需求不无关系。

二、《红楼梦》早期英文编译动机与选材

外籍人士根据欧洲国家主体文化的内在需求,选择和输入异国文学和文化,具有明确的指向性和目的性。一般来说,文学翻译中不同的学者身份决定了翻译目的之不同,翻译目的又决定了文本选择的差异。《红楼梦》早期的文本选择有着怎样的考量?与其所处的社会背景有着怎样的关联?通过对早期《红楼梦》译介内容的梳理,我们发现有一些共性的特点值得思考。

首先,《红楼梦》早期英译本体现出由零星译介到全译的特点。

马礼逊在传教过程中急需解决的是语言障碍问题。当时清政府严禁中国人教外国人学习汉语,因此西人的语言学习既缺乏教师又缺乏教材。在这样的背景下,寻找及编写合适的汉语学习教材就成为亟待解决的问题。《红楼梦》采用的语言是精炼准确的北京官话,极具口语化、俚俗化的同时又不失雅致,因此是来华西人极好的汉语习得的学习材料。马礼逊分别于1812年和1816年摘译了《红楼梦》中的片段文字,供学习中文的学生作为入门教材,从此拉开了译介《红楼梦》的序幕。此后德庇时、郭实腊、罗伯聃、艾约瑟、梅辉立、包腊、翟理斯、务谨顺等都是从某一个角度对《红楼梦》进行译介,采取的方式是摘译某个片段或概述整个故事,译文散布于专著、英文期刊中,不曾以译本的形式单独印行。1867年,梅辉立在对《红楼梦》进行“导读性”的介绍中,充分肯定其文学价值,并进一步评论道:“至今西人一直未敢尝试翻译《红楼梦》。”[4]168直到1892年,第一个《红楼梦》英文全译本才在香港面世,其译者为英国外交官乔利。乔利本想把整本《红楼梦》翻译完,因英年早逝,只翻译了前56回,殊为憾事。这离第一次提到《红楼梦》已有80年。德国汉学家、翻译家库恩在读过乔利译本后称赞道:“在欧洲,英国驻中国(副)领事乔利不畏艰难,勇敢地尝试进行翻译,译出了原作近一半的内容。”[8]1928年,哈德逊在《中国科学美术杂志》上发表了《一个古老的故事》(“An Old, Old Story”),该文共9页,主要是对《红楼梦》中宝黛钗爱情故事的编译。1929年,哥伦比亚大学教授王际真的《红楼梦》缩译本出版,该缩译本以贾宝玉和林黛玉的爱情故事作为主线,对原著进行压缩、整合。至此,“《红楼梦》开始以‘全景式’面貌出现在英语世界,其内容更为详实,故事情节更为完整,为一百二十回全译本的出现奠定了基础”[9]。 马祖毅等考察汉籍外译现象后发现,其特点是由节译到全译,由零星翻译到结集或全集型的译介,由偶然随意性地翻译到计划系统地翻译,而翻译质量也由低到高逐步臻于完善。[10]《红楼梦》的早期英文编译活动基本符合这一论断。

其次,《红楼梦》早期英文编译欠缺相关副文本。

在1892年第一个《红楼梦》单行本出现之前,《红楼梦》的译介基本上处于零星翻译或片段翻译的形态。这些译本的译者要么摘译《红楼梦》作为语言学习的材料或者翻译习作的练习;要么出于个人的兴趣爱好,介绍主要故事情节,为西方人士做一些基本书目推介的导读性工作。无论是翻译还是出版的形式都很不正规,没有学术性的序跋对原作内容或文化背景进行介绍,更没有学术机构或刊物对其进行支持。就连《红楼梦》英译史上被称为“里程碑”的乔利译本,除译本前面的一段简短序文外,再无任何其他说明与注释,甚至连书的作者都没有标注。该序文明确翻译此书的目的是“希望对现在或将来学习中文的学生有所帮助”[11]。因此,《红楼梦》的英文编译具有较大的偶然性和随意性,《红楼梦》的文学价值也受到影响。1929年出版的《红楼梦》缩译本则加强了对副文本的重视,不仅请著名翻译家阿瑟·韦利(Arthur Waley)作序,后面还有译者王际真的10页导言,对《红楼梦》的文体、作者、版本、译本编译原则等进行了介绍。这种副文本对读者了解并体会《红楼梦》的文学价值起到重要的作用。这也是该译本一经推向市场就受到读者的好评并拥有较高的销量和影响力的原因。沈从文曾称赞道:“以《红楼梦》一书研究而言,他就是把这部18世纪中国著名小说节译本介绍给美国读者的第一人。”[12]十九世纪七八十年代,在《红楼梦》英译史上具有重要意义的两个英文全译本出现之后,阿瑟·韦利作序的缩译本影响力依然居高不下,如今还有很高的馆藏量。

三、《红楼梦》早期英文编译策略嬗变:从语料直译到文化意译

翻译动机决定翻译行为。在翻译过程中,由于语言和文化的差异,译者选用的翻译方法和翻译策略都是由翻译所要达到的目的决定的。《红楼梦》早期翻译策略的转换正是源于翻译目的的变化。就马礼逊、罗伯聃、务谨顺、乔利、威妥玛而言,他们主要把《红楼梦》的价值视为汉语学习教材,因此翻译的目的是最忠实地传达原著的语言特色。具体翻译策略采用行间翻译、直译或二者兼有的方法。英国翻译理论家纽马克(Peter Newmark)曾经定义行间翻译和直译:行间翻译即原文所有单词的基本意义都被译出,似乎与上下文分离,仍然保持原文的词序,行间翻译主要目的是理解源语的语言结构,或是为复杂的原文作译前准备的过程;直译则是指原文词语的基本意义脱离上下文被翻译出来,但尊重译语的句法结构。[13]

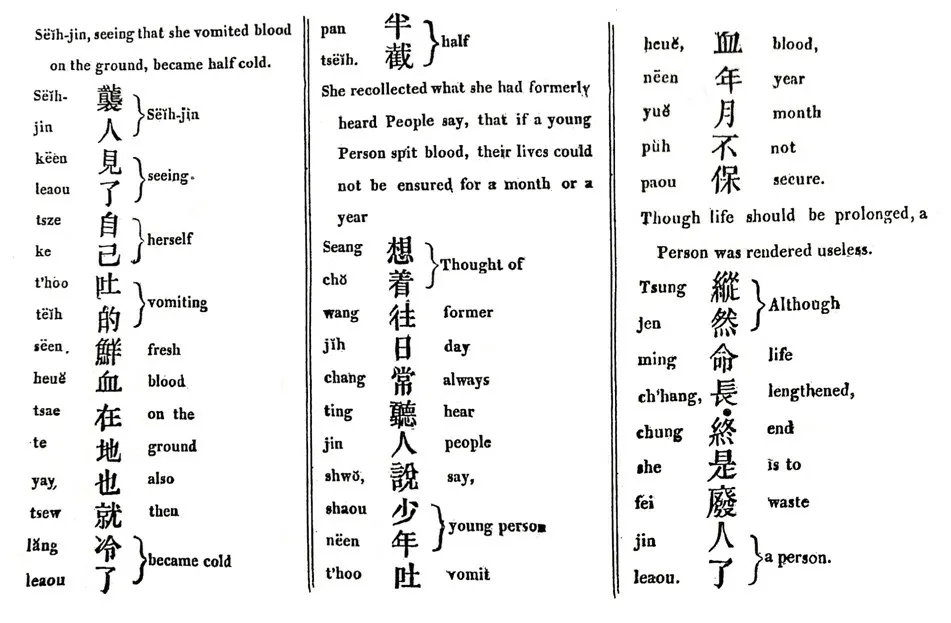

马礼逊认为《红楼梦》所使用的语言是北京官话,是初学者较为理想的学习材料。在澳门出版的中文课本《中文对话与单句》中,对话25就包含了一段《红楼梦》的翻译,是《红楼梦》31回中贾宝玉与袭人的对话。译文分为左右两栏,采用横竖混合排版形式。横版是每一句的直译译文;竖版每一栏中间是汉语,左边是罗马拼音,右边是对应的英文单词或词组(见图1)。[14]译文服务于原文词语或单字的理解,因此呈现出严格的字面翻译状态。

图1

第一句中的“自己”,竖版右边对应的英文单词为herself;而在横版直译译文中,译者将herself调整为she。这是译者考虑到英汉两种语言的差异,根据英语的句法结构所作的适当调整,因为“自己”在汉语中可以做主语,而对应的英文翻译herself却不能直接做主语。第二句中的“年月”,竖版右边对应的英文单词分别为year和month。“年月”一词可以指“岁月、日子”,也可以泛指时间“年和月”,直译译文中此处同时用了这两个意思,分别用their lives和a month or a year来对译,以强化袭人当时的心酸,足见译者马礼逊煞费苦心。

马礼逊来华后,创建了英华学院来培训学生汉语。面对汉语教材奇缺的困境,他自己编写教材,帮助学生更快地学好汉语,最终目的是为传教服务。马礼逊字字对译的直译策略有利于将中国文明、文化及习俗原汁原味地传达到译入语读者中,逆转了十七八世纪西方翻译中国文学典籍的随意译风。其后很多译者都沿用了马礼逊的这一做法。

1846年,罗伯聃在宁波出版的英译《正音撮要》一书,以高静亭《正音撮要》为底本。罗译《正音撮要》第62页到89页是摘自《红楼梦》第6回的长达28页的译文,从编排体例与功用来看,与马礼逊的《中文会话与单句》的凡例基本相似,也是分为左右两栏:右边是原文,竖行排版;左边是译文,横行排版且是隔行排版形式,每行译文上面是用罗马拼音系统标注,下面是对应的英文。该译本采用的是行间翻译的形式,如“原来这小小之家姓王,乃本地人氏,祖上也曾做过一个小小京官,昔年曾与凤姐之祖,王夫人之父认识”的译文(见图2)。[15]

图2

《正音撮要》的副标题声明,该书是为学生编辑的汉语教材,主要是有关北京官话的文字著述,因此,译文也是严格的字面翻译。在这样的逐行翻译中,罗伯聃将增加的英文词汇都用括号标出,这些是对原文进行补译,以此来避免汉语学习者对原文的错误理解,如of that part of the country, of their’s等。虽然罗伯聃的翻译遵循的是行间翻译的格式,但实际翻译中考虑了译入语的句法结构,因此应是介于行间翻译和直译的翻译模式。这是一种很特殊的早期中国文学英译方式,从中可清晰看出,19世纪《红楼梦》作为来华西人的语言学习教材是如何发挥作用的。由此可见,罗伯聃的译文具有十分珍贵的文献资料价值。

1885年,务谨顺在回忆体著作中提及的翻译生课外阅读材料中包含了《红楼梦》。他认为《红楼梦》冗长乏味,结构复杂,内容深奥难懂,但全书的歌谣与小诗极为典雅优美。务谨顺尝试翻译了第5回《警幻仙姑赋》的部分内容:

原文:蛾眉颦笑兮,将言而未语;莲步乍移兮,欲止而欲行。 译文:Like a moth her eye-brows flutter, now smiling now frowning,The eager lips are parted, tho’ no word is spoken:Like the lily are her footsteps, ever swaying ever bending,She still seems to hasten, but still stays her going.[16]

这段内容描写仙姑出场时的容貌、体态,译本采用直译形式进行对译。英译文字数大致与原文相对应,每行及每节音节错落有致,富有变化,读来诗意盎然。在英译过程中,为了保留原诗的美好意象“蛾眉”“莲步”,务谨顺用了like引导的明喻Like a moth,Like the lily。在音韵方面,充分利用Swaying,She,still,seems,stays等英文头韵的方式再现原诗的音韵与动感。译文虽是务谨顺在北京做翻译生时为更好地学习汉语而进行的翻译练习,但在追求忠实于原文的同时,整体效果非凡,形象生动。赋是中国古代文体之一,英文中没有对应的体裁,可以想象翻译之难。务谨顺敢于尝试对其翻译,可见其较高的汉语水平及非同一般的文学鉴赏能力。

直到19世纪末,《红楼梦》的第一个以单行本形式出现的56回乔利译本,依然沿用这样的直译翻译模式。乔利译文分为一、二两卷,译文几乎字字固守原文。著名学者吴宓曾评价道:“凡二巨册,系逐句直译,虽无精彩,而力求密合原文,无所删汰。”[17]这种翻译方法不但无可厚非,反而凸显出译者高超的汉语水平。譬如:

原文:于是接二连三,牵五挂四,将一条街烧得如火焰山一般。[18]6乔译:With promptness(the fire) extended to two buildings, then enveloped three, then dragged four(into ruin), and then spread to five houses, until the whole street was in a blaze, resembling the flames of a volcano.[11]16

上例中描述的是葫芦庙着火的场面。对照乔利译文与原文可见,译文做到了字字对应,没有漏掉任何一个细节。由于英汉两种语言的差异,在进行汉英翻译中无法将汉语的句法结构直接进行复制,乔利也采用了括号的方式进行释疑或增补。原文承前用了无主语句子来描述火势,译者考虑到英语的句法结构,给句子补上了省略的主语成分the fire。Drag是使役动词,表示原因部分的主体促使结果部分的主体进行某种行为,发生某种变化,因此作者借助括号添加了into ruin,表明“结果部分”(four)发生的变化,即增译为drag four into ruin。如此译法,既照顾到了西方初学者进行汉语学习时英汉对照的需要,又明示了汉英语言在句法结构方面的差异,对汉语初学者来说不失为一种有效的习得方式。

后来有学者评价乔利译本:“处处添加括号的行文方式相当笨拙,让人感觉这部翻译小说时时都在对读者提醒着原文的存在……很难想象乔利的预期读者是英语世界的一般读者。”[2]55-56这是评论者悄悄转换翻译批评标准后重新审视的结果。如果回溯到乔利译文的翻译目的及当时的社会语境就可看出,采用直译策略的乔利译本凸显了语言辅助材料的特征,可谓正当其时。西人艾思柯和罗威尔认为乔利翻译的《红楼梦》前二十四回体现了“蹩脚的英文”和“完美的中文”的结合,值得赞扬。[19]而在其直译过程中,最能代表中国文化的诗词歌赋、对联、匾额、诗迷、酒令等都一一译出,将原汁原味的中国文化展现在读者面前,因此乔利译本可视为从语言学习材料到文学作品翻译的一个过渡。

20世纪,随着美国在一战前后对中国的关注以及一系列对华友好政策的实施,美国文化市场也出现了一股小小的中国浪潮,美国普通民众表现出对充满神秘色彩的异域风情的期待。美国本土的出版商从这种期待中看到了巨大的市场需求和商机,邀请哥伦比亚大学教授王际真来翻译《红楼梦》。因为出版社无意全面介绍中国的古典文学以及《红楼梦》所蕴含的丰富文化因素,所以只要求王际真尽可能地以讲述一个充满异域情调的故事的标准来节译这部经典作品。

在赞助人的操纵下,王际真删除了《红楼梦》中能代表中国文化的诗词歌赋、猜谜行令、绘画下棋、宴饮看戏等精髓部分(因其可能影响外国读者的阅读和理解),主要以宝黛爱情故事作为主线,对原著进行大量的删减和改编,以此来满足出版商功利性的要求以及主流意识形态的期待视野。当时西方的主流诗学主张的翻译策略是透明翻译,刻意抹杀外来文本里的语言文化差异。因此,王译本在翻译时不得不以译入语社会的价值取向为导向,采取归化翻译策略,所用语言清晰流畅。

原文:原来这小小之家姓王,乃本地人氏,祖上也曾做过一个小小京官,昔年曾与凤姐之祖,王夫人之父认识。[18]33乔译:The surname of this mean and humble family was in point of fact Wang. They were natives of this district. Their ancestor had filled a minor office in the capital, and had in years gone by, been acquainted with lady Feng’s grandfather, that is Madame Wang’s father.[11]97王译:The surname of this family was Wang. Their grandfather was a petty official in the Capital and was acquainted with the grandfather of Phoenix.[20]

通过对照可以看出二者的差异。首先从篇幅上看,王译文只用了乔译文一半的篇幅(所用单词数:王译24个,乔译47个)。其次从翻译策略上来看,乔译文体现的是直译倾向,译文紧扣原文结构,没有漏掉和删除任何信息,译文和原文字字对应,既照顾到初学汉语翻译生的需求,又将原文深意译出,在一定程度上更好地保留了小说中的文化元素。王译文以意译为主,没有拘泥于原文的句法和结构,在翻译中对原文进行了适当压缩。一些修饰性的、细节性的旁枝末叶部分,如“小小”“乃本地人”“昔年”等处都没有翻译。另外,原文中“凤姐之祖,王夫人之父”同位语关系表明了凤姐乃王夫人娘家侄女这一深层关系。英语国家中的亲属关系比中国简单,因此这种复杂的称谓可能对英语国家读者造成阅读障碍,故王译本选择不译“王夫人之父”这一阐释。这种删汰和改编因为兼顾出版商和读者的要求而收到较好的效果。译本一经推向市场,就深受读者欢迎。吴宓高度评价此译本:“夫译事之成败,以结果为定。与其迻译全书,旷日持久,不克成功,且使西方读者迷离淆乱,不尽了解,何若译为节本,使西人一览而得明《红楼梦》之本事及其书佳妙之处。”[17]

学界多以当代的翻译批评标准衡量《红楼梦》的早期英译,指摘其翻译属于“死译”“硬译”,是质量较低的翻译,此观点失之偏颇。纵览《红楼梦》早期英译文本可见,出于不同的翻译目的,在语言转换方面,《红楼梦》早期英译既有以再现原著语言文学风格为要义的忠实翻译策略,又有以利于英文读者理解接受为旨归的改译、意译策略,这是近代文学翻译风尚由直译、死译向意译、释译转型的直接体现。

四、《红楼梦》早期英文编译对中国文学“走出去”的启示

译者身份与文本选择及翻译策略相互关联和影响,共同形成《红楼梦》早期译介和海外传播的样貌。任何译本都是时代的产物,都深深烙下了时代的印记。不同译者选用的文本及翻译策略不尽相同,不同译者的摘译、节译、编译及删节也许很难满足专业学者的阅读期待,这些早期的译本却有着自身的价值和意义,亟待被重新认识和定位。《红楼梦》作为中国文学“走出去”的成功典范,对当今的中国文学的外译和传播也有着重要的启示意义和借鉴价值。

第一,中国译者与外籍译者合作的翻译模式。这一翻译模式有助于提升译介的准确性。以《红楼梦》为代表的中国古典文学往往蕴含着丰富的社会历史背景和文化内涵,对中国普通读者来说都有挑战性,遑论外国读者。原文本普遍存在的大量的副文本,也需要译者对其有精准的理解,才能完整地传达原意。外籍译者在对《红楼梦》进行译入时往往会受到译入语国家的主流意识形态、诗学和赞助人的影响,在译介中难免与原著产生偏差,甚至会扭曲原文本所要展现的价值,因此需要中国译者进行制衡。中国古典文学在长期的流传过程中往往同时存在多个版本,外籍译者对版本的选择常缺乏关注和辨别。因此,译者选择不同的原文本进行译介将直接影响海外读者对中国文学的理解和认识,而中国译者对原文本的认识和理解都具有一定的语言和阐释优势。在中国文学的外译工作中,中国译者应该选择对中国古典文学感兴趣或者有研究的外籍译者进行合作。

第二,编译选材注重读者的阅读心态与接受效应。“任何一部翻译作品,无论多么优秀、多么经典,也只能在一定的历史时期——或长或短——产生广泛的影响,发挥其应有的作用,而无法超越时间、一劳永逸地被奉为原作的翻译定本。”[21]不同时代背景下的读者需求不同,因此要根据读者的不同需求选择合适的原文本进行译介。《红楼梦》英译的案例中,对于早期来华的传教士、外交官来说,《红楼梦》的语言学习材料的实用性功能是吸引他们进行阅读的主要动因,他们在译介时自然会选择能展现《红楼梦》作为语言学习材料的价值的文本。19世纪中期后,西方来华者激增,他们在实际的传教、外交、商业交往中因文化知识的匮乏而产生的误解和矛盾,让他们意识到学习中国文化的重要性。因此,除了语言材料的价值,《红楼梦》的文学价值也渐渐引起他们的关注。如前文所述,进入20世纪,美国出版的王际真《红楼梦》译本,将《红楼梦》压缩、改编成一个单纯的爱情悲剧,出版之后赢得了很大的市场份额,产生极大的影响力。之后,随着“红学”的发展以及专业学者对《红楼梦》研究的需要,出现了几个重要的全译本,但对于普通读者来说,这些大部头的全译本却让他们望而生畏。相比之下,王际真的节译本简洁、紧凑,反而能吸引更多的普通读者,其在普通读者中的影响不逊于后来的全译本。因此,在中国文学外译的过程中,译者要首先对读者群体进行区分,根据不同读者的需求选择相应的文本进行译介,“充分考虑读者文化心态无疑有助于汉语典籍作品这样一个在形式和内容上都很难在现代英语中找到对等的文本在世界范围的广泛传播”[22]。

第三,中国文学翻译评判标准需要多元化。梳理早期《红楼梦》英译历程可见,行间翻译、直译,或是释译、意译,不同翻译方法产生多姿多彩的文本。中国传统译论把“信、达、雅”奉为圭臬,倘若以此标准来衡量,上述译文多为失败的翻译作品,但它们在不同时代、不同读者群中被广泛接受。出现这种现象的原因何在?从译介的效应来反思翻译的标准,我们应该看到,在经济全球化带动的文化全球化的今天,文学翻译的评判标准必须多元化,不能用一种评判标准对与之相异的翻译进行诟病。翻译目的论认为,“弄清楚翻译原文的目的以及译文的功能对于译者来言至关重要”[23]。所有的翻译都是出于某种目的对原文进行某种程度上的操纵,因此,文学译者有权根据特定的翻译目的(如学习语言、了解外来文化、学术研究或诗歌创作等)选择不同的翻译方法,而“不必考虑翻译是否按照‘标准’的方式进行”[24]。

五、结 语

“翻译是以符号转换为手段、意义再生为任务的一项跨文化的交际活动。”[25]梳理《红楼梦》早期英译概貌可以发现,不同时代背景下,由于文本选择及翻译策略的不同会产生与原作或忠实或疏离的译本,而这又是由译者文化身份、翻译目的的差异造成的。根据翻译实践的需要,《红楼梦》早期英译采取多样化的范式,产生多样化的文本,为我们提供了一个可资借鉴的成功案例,对于当下我国大力推行的拓展中国文学“走出去”之翻译标准、译者模式以及译作传播等都具有积极的借鉴意义。因为,当今我们追求的不只是把中国文学“送出去”,更是期望国外的读者能主动欣赏、痴迷中国文化。唯有如此,我们才能真正传播好自己的声音,讲好中国故事。