从菜蔬到芳草:汉语诗歌隐喻之滥觞

2020-10-17梁文勤

梁文勤

(南通大学 楚辞研究中心,江苏 南通 226019;南通师范高等专科学校 楚辞研究所,江苏 南通 226006)

路易斯(C-Lewis)说,“隐喻是诗歌的生命原则”(1)转引自束定芳《论隐喻的诗歌功能》,《解放军外国语学院学报》,2000年第6期,第12页。,是诗歌之所以为诗歌而区别于其他文体的核心特质。王逸《楚辞章句》云:“《离骚》之文,依《诗》取兴,引类譬谕,故善鸟香草,以配忠贞;恶禽臭物,以比馋佞;灵修美人,以媲于君;飘风云霓,以为小人。”[1](P3)这段文字明白无误地指明了:《离骚》中的隐喻,已不是临时性的比拟,而是具有系统性、虚拟性的诗歌隐喻。这是以《离骚》为代表的屈赋首次带到汉语诗坛上的大事件。

《诗经》,是中国最早的诗歌总集;其后,诗坛沉寂了将近三百年,才出现了“奇文郁起”的屈赋。就隐喻这一诗歌的核心特质而言,诗骚之间存在着诸多实质性差异,直到屈赋才真正完成了汉语诗歌的隐喻。限于篇幅,本文选择草木意象为样本,对这一问题详加阐述。我们拟从名物(标识草木的名词)、性状(与草木有关的形容词)、处置(与草木有关的动词)三方面,对诗骚草木进行对比考察。

一 草木名物:菜蔬—芳草

《诗经》和屈赋中都出现了大量的植物,风景却是大相径庭:《诗经》主要是麦田或菜圃,屈赋则主要是芳草园。我们首先观察名词,即两部典籍中出现的草木名称。《诗经》草木的统计范围,包括十五国风、大雅、小雅、颂。屈赋草木的统计范围,是屈原作品中抒情性浓郁的诗篇:《离骚》《九章》《九歌》,共计21篇。通过对文本的梳理,我们得到如下统计结果(见表1):

表1 《诗经》和屈赋中草木种类比较

两部典籍中,“主体草木”与“恶草恶木”是相对的;要归纳主体植物的名类,不妨从“恶草恶木”入手。《诗经》中的恶草恶木,包括茨、棘、稂、莠、蓫、葍、谷(构树,见《小雅·鹤鸣》)等 ,共计7种。“大田多稼……不稂不莠。”(《小雅·大田》)之所以把这7种草木定义为“恶”,是因为它们或有刺或蔓生,妨碍庄稼的生长。这个“恶”的内涵是“无用而有害”;与之相对,《诗经》主体草木是“实用”的。屈赋中的“恶”草木包括:萧、艾、(蒺藜)、菉(荩草),葹(苍耳),共计5种。“”和“葹”有刺,“菉”蔓生,不论从哪个角度看确乎都不好。但是“萧”和“艾”被视作恶草,就非常耐人寻味了。《诗经》中,“萧”(蒿类)可食,“艾”有药用价值,二者都是有用之物,是“主体草木”中的成员,因此才有“彼采萧兮,一日不见,如三秋兮。彼采艾兮,一日不见,如三岁兮。”“采萧”“采艾”在诗中虽是起兴,却是当时实际的生活场景。何以到了屈赋,“萧”“艾”就成了恶草?“腥臊并御,芳不得薄兮”(《九章·涉江》),屈赋中“恶”的内涵是“气味不芳洁”。这样,我们就可以推断出,屈赋的主体草木是“芬芳”类。

再比较“主体草木”。《诗经》主体草木计134种,占比89.93%,包括5小类。1.粮谷:黍,稷,重,穋,禾,秬,秠,麦,牟(大麦),稻,粱,菽(大豆),等等,共16种。2.菜蔬:荇菜,卷耳,芣苢,蘩,薇,蘋,藻,蕨,葑,菲,荼,荠,芹,韭,蓼,茆(莼菜),堇(石龙芮),等等,共44种。3.瓜果:匏,壶,瓠,果臝,瓜苦;木瓜,木桃,木李,葛藟(野葡萄),薁(蘡薁),苌楚(羊桃),郁(棠梨的果实),枣,共13种。4.衣着用物:有的是制衣的材料来源,如葛、麻。有的是染料,如绿、蓝;茹藘,是茜草,可染制绛红色。有草药,如“蝱”,是川贝母;有生活中常用的工具,如白茅,可以用来束裹东西,“野有死麇,白茅包之”。共计16种。5.树木:樛木,梅,朴樕,桃,李,柞,榛,松,柏,椅,桐,梓,桧,柳,杞,檀,枢,榆,栲,等等,共计45种。树木一般多是建材,也有其他用途的。像“漆”,给器物上漆以增光泽、以延寿命。潘富俊将《诗经》的主要植物概括为“食用”(粮食、菜蔬、瓜果)、“衣用”(制衣、染衣)和“器用”(建房、日用)[2](P47-55),“用”(实用)是《诗经》草木的主体。

在屈赋21篇中,我们统计到的植物共有60种(含同物而异名的情况)。其主体草木计51种,占比85%。具体包括:兰,蕙,芷,白芷,胡,绳,紫,芰,橘,芭,荪,荃,茹(柴胡),樧(茱萸),露申,辛夷,宿莽,留夷,揭车,杜衡,薜荔,三秀,若,杜若,椒,申椒,桂,菌桂,菊,松,柏,竹,等等,共计51种。这些植物中,不论是否具有实用价值,她们进入屈赋的首要门槛是芳香。

最后比较“其他”类植物。《诗经》的“其他”是介于“实用”和“有害”之间的植物,主要是观赏类植物:蕳(兰),芍药,荷华(菡萏),游龙(红蓼),舜(木槿),苕(凌霄花,《小雅》),茑,女萝,共计8种。这些能够给人带来美感的花木,对于生长在土厚水深、谋食不易的北方先民而言,是艰难生活的点缀,因此在《诗经》植物园中是小众化的存在。屈赋21篇里的“其他”是介于“芳香”和“恶臭”之间的植物,主要是实用类草木,包括:荼、荠、萹、藑茅,共计4种。很有趣的一个现象是:《诗经》和屈赋中草木归类发生了错位。《诗经》列入“其他”的兰、荷,在屈赋中则是被归纳入主体草木的芳草;同样,屈赋中归入“其他” 的“荠”“荼”在《诗经》中则是主体草木。显然,这和二者不同的归类标准有关。

当然,屈赋也并非不食人间烟火,在相对写实的诗篇里,也提及了粮食作物。如《天问》,其中对历史的追述和追问部分;再如《招魂》,其中对生活场面的描述:

惊女采薇,鹿何佑?

(《天问》)

咸播秬黍,莆雚是营。

(《天问》)

腼鳖炮羔,有柘浆(2)柘,甘蔗;柘浆,甘蔗汁。些。

(《招魂》)

稻粢穱麦,挐黄粱些。(3)粢,黍的一种。穱,麦。黄粱,小米。

(《招魂》)

但是在《离骚》《九歌》《九章》等屈赋21篇抒情诗作中,确乎没有涉及粮食作物。

总体来说,《诗经》植物“几乎全部都有经济用途”[2](P63),而《楚辞》“各篇章中出现次数最多的大都为香草、香木这类隐喻性的植物,经济植物反而零星散布在少数篇章的文句中”[2](P89)。如果把两部典籍中提及的草木还原为现场,《诗经》是稻田、菜园、果圃,荠麦青青;屈赋则是芳草园。这里有浓郁的芬芳:椒、兰、荪、江离、杜若、揭车,是芳草;松、柏、桂、竹,是香木。这里有动人的花朵:木兰今天依然盛开,辛夷是紫玉兰,若木(扶桑)是古今重要的观赏花卉,留夷是芬芳娇艳的芍药,露申则是冠绝群芳的瑞香。《诗经》草木为果腹之需,是实用的;屈赋草木为怡悦性情,是审美的。

既是审美,屈赋草木就不但芳草萋萋,而且必然携带了诗人强烈的主观性,是“我”之芳草。比如:薜荔,从生物学角度看,“全株并无香味”[3](P51),却深得屈子的喜爱,在屈赋21篇中频频出场:

揽木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。

(《离骚》)

令薜荔以为理兮,惮举趾而缘木。

(《思美人》)

薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。

(《湘君》)

采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。

(《湘君》)

罔薜荔兮为帷,擗蕙櫋兮既张。

(《湘夫人》)

若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。

(《山鬼》)

再如上文提及的“萧”“艾”都是菊科艾属。在《诗经》中是比较普遍的食物:“岁聿云莫,采萧获菽。”(《小雅·小明》)甚至祭祀享神时也会用到:“取萧祭脂,取羝以軷。”(《大雅·生民》)这里的“萧”应该专指牛尾蒿,“全株香气浓郁,古人常采集枝叶晒干后混合动物油脂,燃烧作祭祀之用”[3](P79)。不论食用或祭祀,推想起来,萧艾的气味不至于恶臭难闻。在当下的生活中,每逢端午,家家户户还在门楣上悬挂艾草。但是屈子却将之视作“兰”的对立物:“户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。”(《离骚》)这只能解释为个人的喜好。

兰、蕙和白芷,是屈子最偏爱的芳草。兰在屈赋21篇当中出现了23次,仅《离骚》一篇就出现了10次。蕙和芷,在我们统计的屈赋21篇中,分别出现了13次和11次。这三种都是屈赋中的高频香草。兰,有木兰、泽兰之分。木兰花多而艳,树形高大,香气馥郁。泽兰,唯有君子才能佩饰,被孔子誉为“王者之香”。芷,全株芳香。“白芷在《楚辞》各篇章中共使用过6种不同名称:芷、茝、药、虈、白芷和莞。”[2](P74)在刘向所集《楚辞》中,各种名称的白芷共计出现26次之多。值得注意的是,屈赋中高频出现的三种香草,在《诗经》中只出现过“兰”(4)《诗经·卫风》中有《芄兰》一篇,芄兰是萝藦不是兰。见潘富俊《诗经植物图鉴》,上海书店出版社2003年版,第110页。:“士与女,方秉蕳兮。”(《郑风·溱洧》)这里的“蕳”就是泽兰。这是《诗经》中“兰”唯一一次出场,出现在春风旖旎、爱情荡漾的《溱洧》一篇中。

萧艾未必不芳而被视作“恶草”,薜荔并不芬芳而跻身众芳之列,兰、蕙和白芷在屈赋的芳草地中位列前三……这些草木的归属或出现频次,是源于屈子的个人偏好和情感寄寓。所以,屈赋草木不但是芳草园,而且是寄寓了诗人主观情感的“我”之芳草。

二 草木性状:丰茂—芳洁

“岁有其物,物有其容”,对草木性状、风貌的描写,主要集中于形容词。诗骚草木既有实用和审美之别,二者对其性状描摹也必然呈现出比较明显的差异。

《诗经》多用叠音词或联绵词描写事物,对草木的描写也是如此:

参差荇菜 维叶萋萋 维叶莫莫 桃之夭夭

灼灼其华 其叶蓁蓁 翘翘错薪 绵绵葛藟

卉木萋萋 采蘩祁祁 菁菁者莪 蓼蓼者莪

萑苇淠淠 黍稷彧彧 松柏丸丸 荏染柔木(5)荏染,柔软。

菀彼桑柔(6)菀,茂盛。

“参差”描摹荇菜形态,“夭夭”“灼灼”状花容灿烂明朗,“丸丸”状写松柏之挺拔顺直。多数词语,“萋萋”“莫莫”“蓁蓁”“祁祁”“彧彧”“薿薿”“唪唪”等,用以刻绘草木茂盛之姿。这种刻绘根据形容对象而有变化:“薿薿”,写禾稷的长大茂密;“唪唪”,状瓜瓞多而滚圆;“菁菁”突出莪蒿之细密繁盛。诸如此类,不一而足。“写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊。”(《文心雕龙·物色》)这些描写音韵流转,形象生动。从语义角度看,《诗经》对草木的描写侧重禾木或菜蔬之丰茂繁多。这与《诗经》草木的“实用”特点是契合一致的。

屈赋草木是芳草园,诗人对草木性状的描写主要集中在“芳洁”这一特点上。具体来说,包括两种方式:

一种是直接以“芳”(含“芬”)修饰草木。在我们统计的屈赋21篇抒情性浓郁的诗歌中,“芳(芬)”一共出现了35次,其中有33次是对芳草的描摹,如:

畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。

(《离骚》)

芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沫。

(《离骚》)

揽大薄之芳茝兮,搴长洲之宿莽。(《思美人》)

白玉兮为镇,疏石兰兮为芳。

(《湘夫人》)

另一种是“芳”的变体形式,即诗行中以具体的香草香木替代了“芳”,并把这香草香木置于修饰语(包含定语和状语两种)位置上,共计26次:

《离骚》:兰皋,椒丘,蕙纟襄,兰茝

《湘君》:桂舟,薜荔柏,蕙绸,荪桡,兰旌,桂棹,兰枻

《湘夫人》:荷盖,荪壁,紫坛,桂栋,兰橑,辛夷楣,药房,芷葺,荷屋

《大司命》:桂枝,荷衣,蕙带

《河伯》:荷盖

《山鬼》:辛夷车,桂旗

上述两种方式相加,仅在《离骚》《九歌》《九章》中,对于草木芳洁的物性描述就出现了59次之多,语义焦点鲜明而突出。屈赋对“芳”的重视一方面与楚人的审美传统有关:“在楚人的审美感觉中,很重视与嗅觉相连的气味的美与不美,并竭力赞赏芳香的气味的美。”[4](P89)另一方面,也是更为重要的一方面在于:草木之芳洁寄寓了抒情主人公浓郁的主观情感。“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。”“情质”是屈子最为珍视的内容,故有“怀情抱质”“怀瑾握玉”的表述。当诗人把这样的主体情质移注于草木时,草木之芳洁就获得了独特的气韵和品质:

其一,屈子所赞赏的芬芳具有一种独立不迁的品质。在屈子的作品中对这个问题同时有正反两方面的表达。正面的表达以《橘颂》为代表。橘树以其芬芳程度不能居于兰、芷之上,但是屈子却用一整篇诗文单独加以赞颂。“深固难徙,更壹志兮”“苏世独立,横而不流兮”“淑离不淫,梗其有理兮”,无一不是赞赏橘树独立于世俗的芳洁品质。相反,对于质变流俗的芳草,屈子充满斥责:

冀枝叶之峻茂兮,愿竢时乎吾将刈。虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。

(《离骚》)

椒专佞以慢韬兮,樧又欲充夫佩帏。(《离骚》)

兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。

(《离骚》)

众芳芜秽、芳草流变,令屈子痛心不已。椒(花椒)、榝(茱萸)本身都是芳草,《离骚》中即有“苏粪壤以充帏兮,谓申椒其不芳”,可见“椒”本性芬芳。“兰芷”“荃蕙”更不用说,都是屈子最钟爱的香草。然而即便是这些芳草,一旦随波逐流、发生质变,屈子即毫不犹豫地用“专佞”“慢韬”等贬义词毫不留情地加以斥责。

其二,屈赋草木的芬芳是一种孤独的芬芳。“时缤纷其变异兮,又何可以淹留?”在纷扰的世俗中,坚守芳美本质是一种特立独行,是一种孤独的存在:“故荼荠不同亩兮,兰茝幽而独芳。”(《悲回风》)何以“幽而独芳”?

荃不察余之中情兮,反信馋而齌怒。

(《离骚》)

数惟荪之多怒兮,伤余心之忧忧。

(《抽思》)

余以兰为可恃兮,羌无实而容长。……览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离。

(《离骚》)

户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。(《离骚》)

孤独的原因有三。一是荃(荪)与“我”离心:“不察余之中情兮”,“伤余心之忧忧”。荃、荪是同一种香草,今名“菖蒲”,“植株香味浓烈,叶色深绿至墨绿”[3](P75),在屈赋中是一种地位尊贵的香草。荃(荪)不察“我”心,“我”之孤独失落可想而知。二是曾经的芳草在世俗的洪流中纷纷蜕变:“览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离。”周遭芳草芜秽,“余”之芳美必然孤独失群。三是世道颠倒黑白、香臭不分:家家户户弃幽兰不服、而选择佩戴难闻的萧艾!在这样的情形下,“独立不迁”、坚守美质,一方面固然是可贵的:“惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沫”(《离骚》);“芳与泽其杂糅兮,羌芳华自中出”(《思美人》)。另一方面又注定是孤独忧伤的:“怀瑾握瑜兮,穷不知所示。……怀质抱情,独无匹兮。”(《怀沙》)

由此回看屈赋草木之芬芳:在《离骚》《九章》《九歌》等抒情特点浓郁的诗篇中,诗人59次提及草木芬芳,这绝不止于对物性本身的客观描摹,更倾注了屈子强烈浓郁的主观情意,传达了屈子对于芳洁品质的无比珍视和热爱。

三 草木处置:采食—采佩

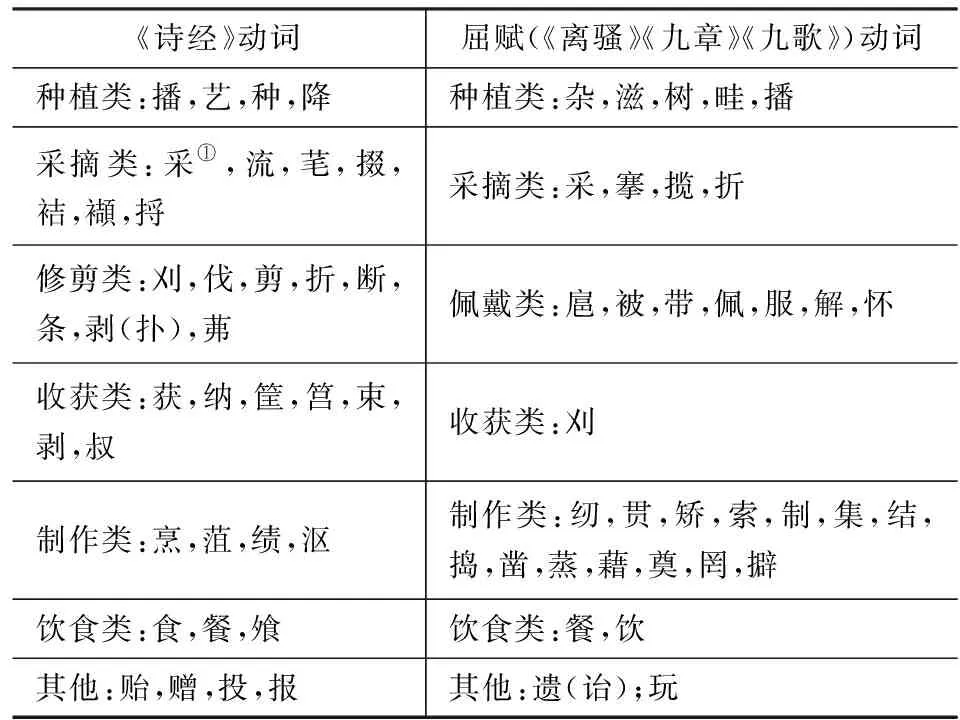

《诗经》草木是写实,屈赋草木则具有鲜明的主观性和情感性,这样的差异必然也会导致二者对于草木的处置迥然不同。我们在此处列出与处置草木有关的动词。有些动词,如:“秀”(“四月秀葽”)、“施”(“茑与女萝,施于松柏”)、“有”(“南有樛木”),这些动词或表示草木自身的状态,或仅表示存在,不表示人对于物(草木)的处置,故不在此处列举。《诗经》、屈赋中,对草木处置的动词按照语义分列小类如下(见表2):

表2 《诗经》和屈赋中处置草木的动词的分类

两相对照,我们的结论是:对于草木的处置,《诗经》是写实性的,屈赋则是虚拟性的。(7)“蒹葭采采”(《秦风·蒹葭》),“采采”,露水将干、苇叶鲜润貌。“采采衣服”(《曹风·蜉蝣》),“采采”,鲜明貌。这两处的“采”都不是采摘之意,不在统计之列。

《诗经》中的高频动词是“采”和“食”,这毫无疑义地表明了:《诗经》中处置草木的动词,其语义核心就是“采食”。“采”,采摘,在《诗经》中出现了59次之多。“食”共计43次,我们的统计不包含语义相同而词形不同的词,比如“餐”;也不包含其作为名词的情况,如“无非无仪,唯酒食是议,无父母诒罹”。《诗经》非一时一地一人之作,单是“国风”就采诗于十五国,动词出现得多样而零星是情理之中的事。所以,就单个动词而言,“播”出现了3次,在处置草木的动词中就是出现频率比较高的动词。可是,当不同地域不同作者不约而同地使用“采”“食”, 如此协调一致,足见这两个动作就是当时实际生活场景的写照。这与上文我们关于草木名类的结论是互相印证的:《诗经》草木既是果腹之需,其处置草木的动词就必然是真实劳动场景的再现,处置草木的目的也非常明确:民以食为天。

《诗经》中我们统计到7个小类的动词,除“其他”外,其余动词无一不是围绕“采食” 而来。对于栽培蔬菜或谷物,“采”之前需要播种,因而必然出现“种植类”动词;“采”之后需要管理需要修剪,最后需要辛勤地割刈收获。当时,“野菜的种类至少有30种”[2](P47),这些菜蔬也需要采摘与收获。这应该在一定程度上可以解释:为何“采”的出现频率远远高于“种植”“修剪”。辛勤劳作的目的是食用,所有收采上来的瓜果菜蔬经由加工、制作,最终提供时人饮食。因此,《诗经》中处置草木类的动词,主要是写实性的。

屈赋明显不同,“采佩”是屈赋中处置草木的动作核心。在上述列表中,为了使动词小类更具有可比性,我们尽量统一各类动词的语义名称;但是两部典籍中的动词仍然不尽相同。《诗经》中相当重要的“修剪类”动词在屈赋中缺席,取而代之的是“佩戴类”。屈赋草木是审美娱情的芳草,种植、采摘、制作的对象都是芳草。而种芳、采芳的目的,不在于饮食,故而“收获类”“饮食类”动词,在屈赋中是极稀有的存在。如,表达饮食类的动作在屈赋21篇中只出现了一次:“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”屈赋采芳、制芳的目的主要在于佩戴:“揽木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊”,“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”。

王逸《楚辞章句》:“言己修身清洁,乃取江离、辟芷,以为衣裳;纫索秋兰,以为佩饰。博采众善,以自约束也。”[1](P5)采摘或佩饰芳草,意在“自约束”。由此可见,与《诗经》“采食”的写实性相比,屈赋“采佩”芳草等一系列动作是虚拟性的。我们略举诗句,对这个问题加以简要说明:

兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也。

荃不察余之中情兮,反信馋而齌怒。

芳草质变,由荃蕙而化为茅草或萧艾;或是荪荃“信馋而齌怒”,这都是与现实生活经验相背离、在现实中不可能发生的。芳草的虚拟性由此可见。

余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。

这是“种芳”。“九畹”,即使无法确定“畹”(8)畹有十二亩、二十亩、三十亩几种不同的说法。参见董楚平《楚辞译注》,上海古籍出版社1986版,第10页.的大小,“九”本身就是虚数的极致。“百亩”就已然无比阔大;“九畹”更加广阔无垠。以当时的劳作方式,这样的“种芳”也是虚拟的。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。……朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

借助语境,屈赋“采佩”的虚拟性更是一目了然:披戴江离、辟芷,编织秋兰,采摘木兰和宿莽,这些采佩出现在“重之以修能”之后,显然是增添美质的图像化表达。同样,“余情”之芳洁无法示人;芰荷为衣或芙蓉为裳,正是“余情”芳洁的形象化。

草木的主观化,芬芳的情感性,种芳或采佩的虚拟性,彻底区分了《诗经》和屈赋:“《诗经》中有采蘋、采蘩、采葛、采薇、采芹、采卷耳等。与此相应的屈原的作品中有采杜若、搴木兰、折琼枝、揽宿莽、揽木根……《诗经》中的采是劳动,不胜其繁重,大多是写实的赋;屈原作品中的采是审美,是一种美的享受,而且这种采只是象征,不是实际的动作。”[5](P121)屈赋诗歌中的“采”类动词是象征,其他动词诸如“种植”“佩戴”“制作”等等,都具有鲜明的虚拟性。

借助名动形的综合运用,屈子在其作品中完成了对草木意象虚拟性的构建:诗意的芳草,带有鲜明的主观性,为“我”之芳草;诗意的芬芳,纵然孤独也依然坚守美质、独立不迁;诗意的种芳、采芳、佩芳,无一不是虚拟不是象征。

四 诗歌隐喻的完成

从《诗经》到屈赋,实现了隐喻的虚拟性,标志着诗歌隐喻走向完成。

其一,虚拟性重新确立了表述重点,划清了修辞隐喻和诗歌隐喻的界限。

隐喻是一种由此及彼的投射:“隐喻是将感知体悟到的事物、思想、情感等投射到与其有质的区别的另一事物、意象、象征或者语词之上的过程。”[6](P63)在这样一个由此及彼的投射过程中,修辞隐喻和诗歌隐喻的分野何在?诗歌隐喻不同于修辞隐喻,利科指出:“(二者)完全区分只有在虚构和重新描述的结合下才能做到……后者试图通过赋予话语娱人的装饰来达到劝说的目的;它是强调话语本身的手段。前者通过启发式、虚构的迂回手段试图重新描述世界。”(9)转引自束定芳《论隐喻的诗歌功能》,《解放军外国语学院学报》,2000年第6期,第12页。简言之,修辞隐喻是借助“装饰”使描述对象更加形象生动;诗歌隐喻的核心则在于通过“虚拟”的方式,含蓄且深刻地表情达意。二者表述重点不同:修辞隐喻重在“彼”,诗歌隐喻重在“此”。

举例来说,“桑之未落,其叶沃若”,或者“桃之夭夭,灼灼其华”, 在这类隐喻中,“女子的容貌”是“此”,桑叶或桃花是“彼”。我们必须明确地理解桑叶的丰美鲜嫩或桃花的娇艳美丽,才能理解诗句中未出场的描写对象是多么青春动人。借助于“彼”,我们可以生动形象地感知“此”。这就是典型的修辞隐喻:在这样的隐喻中,表达重点在“彼”,“彼”(桑叶或桃花)之性状、特点,正是我们理解诗句语义的核心与关键。

屈赋草木意象不同于此:“苏粪壤以充帏兮,谓申椒其不芳”,“露申辛夷,死林薄兮”……芳洁的情质是“此”,“申椒”“露申”“辛夷”等芳草是“彼”。我们发现:即使我们全然不知“申椒”“露申”“辛夷”为何物、不知这些芳草会否开出娇艳的花朵;只要我们确知其为芳草、确定诗人对草木的态度,就丝毫不妨碍我们理解文本、理解诗人。因为屈赋中纷繁的芳草具有虚拟的特质。同样,“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”,“冀枝叶之峻茂兮,愿竢时乎吾将刈”,“兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅”,这三组诗行传达了一个完整“此世界”:“我”培植了许多贤才,希望在他们成熟时加以任用,可是他们却随波逐流、纷纷变质。我们只要关注“此”、理解“此”就能走进屈赋理解屈子,而全然不用去探究“彼”:草本的兰蕙何以长出了枝叶;或者,之前滋“兰”树“蕙”,何以后来变成了“兰芷”“荃蕙”。这就是典型的诗歌隐喻:虚拟性是这类隐喻的核心特质;虚拟性消隐了“彼”之性状特质,诗人的表达重点、我们的解读重点,都在于“此”。

其二, 虚拟性突出了语言的符号性,加深语言符号和实际事物之间的根本区分。

“能指”和“所指”是现代语言学之父索绪尔为我们提供的两个经典术语,前者是指语言符号本身,后者是该符号所指称的实际事物。在诗歌隐喻由此及彼的投射过程中,诗人用“此”之所指重新定义或替代了“彼”之所指;从而导致“彼”之“能指”与其“所指”,即“彼”原本所对应的实际事物之间,发生了质的区分。以“宿莽”为例:这个双音节词语的语音形式,即“sùmǎng”,就是该语言符号的“能指”;其本来对应的“所指”是:“一年生或越年生草本,经冬不凋。”在屈赋语境中,屈子把“坚贞美好的品质”(此事物)投射到“sùmǎng”这个语音形式上来,赋予其新的所指;于是,“宿莽”这个语言符号(“能指”)和 “一年生草木”这个实际事物(“所指”),就产生了根本性区分。可见,虚拟性在保留彼之能指的同时,舍弃了彼之所指,从而导致语言符号和实际事物之间产生根本性区分。这也是诗歌隐喻和修辞隐喻的不同。“桃之夭夭”这个修辞隐喻中,新嫁娘是此,“桃”是彼;彼之能指是“táo”,彼之所指是“桃花盛开时鲜艳动人”,“桃”的所指和能指之间不但没有发生区分,而且正是“桃”之所指使得这样一个修辞隐喻光彩夺目,并得以流传千古。只有在诗歌隐喻中,语言符号和实际事物之间产生了根本区分,语言符号的象征性质得到突显和实现。

屈赋草木意象的虚拟性,表现在以下三个方面。一,从芳草香木(名物)角度看,芳草香木的所指在诗歌中都被重新定义为“芳洁的美质”,或者“具备芳洁美质的贤才”。前者如“揽木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纟丽纟丽”,编织香草,意在表达增加美质。后者如“昔三后之纯粹兮,固众芳之所在”,这里的“芳”,显然是指具有美质的先贤。二,从形容词角度看,物性芬芳被移植为抒情主人公情质的芳洁。最典型的用例就是:“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。”三,从动词角度看,种芳、采芳、佩芳,都不是实际的“种”“采”“佩”等动作,而被重新赋予了新的含义,其意为:“进修或增添(美质)。”

其三,虚拟性促成了诗歌隐喻系统性的实现。

“隐喻和隐喻之间的蕴含关系建起一个协调一致的隐喻概念体系,及一个相应协调一致的隐喻表达体系。”[7](P9)这里反复提及“体系”,意味着:在诗歌隐喻中,虚拟必须是系统性的、延续性的。系统性是我们判断诗歌隐喻的一个重要指标。《小雅·采薇》中有“昔我往矣,杨柳依依”,“杨柳”与离情发生了联系;但是在《诗经》文本中,这种关系没有得到响应或延续,因此尚不能看作诗歌隐喻。直至在后世诗歌中,当“杨柳”不断被征引,当该草木与“离愁别绪”日益密合,“杨柳”自然也就从《诗经》的起兴进入到诗歌隐喻的行列:“一个‘意象’可以被转换成一个隐喻一次,但如果它作为呈现与再现不断重复,那就变成了一个象征,甚至是一个象征(或者神话)系统的一部分。”[8](P204)蒹葭、木瓜等其他意象,情况与此相类。《诗经》的珍贵在于其原初性。《诗经》草木作为汉语诗歌意象的原型,在后代诗歌中反复被征引,在时间的长河里渐次演化为诗歌隐喻。

诗骚并立,屈赋草木意象在后代诗歌中亦是回响不断(辛弃疾“秋菊堪摘,春兰可佩”,张孝祥“杜若满芳洲”);然而,不同于《诗经》,由于隐喻系统性的实现,屈赋在其自身的文本范围之内就已经完成了诗歌隐喻。屈赋中草木名称繁多,但基本可分为香臭对立的两大阵营,而且各自都有着鲜明确定的“所指”。这些草木分布在不同篇章中,交叉重复、此呼彼应,形成了庞大而严整的系统,诗歌隐喻因此在屈赋文本内部得以实现。吾师潘啸龙先生提及屈赋草木时,就非常明确地论述到这种“系统性”:“这些意象在诗中的出现,并不像一般的‘比喻’那样随文而设,只带有瞬时性;而是反复出现,与诗情的发展交织在了一起。……这样,《离骚》中的草木意象,就不再只是一种‘随文设喻’,而是有着意象延续的系统性象征了。”[9](P190)那么,屈赋草木意象如何实现虚拟的系统性、延续性?与草木相关的名动形三类词语中,名词即草木本身,显然是核心:与之相关的动词表达如何处置草木,与之相关的形容词传达草木的特性。因此,只要保证名物(草木)本身的系统性和一致性就可以了。从能指层面看,屈赋草木的芳香和恶浊是鲜明对立的,萧艾永远是恶草;即使兰芷这样的香草,一旦质变为萧艾,也就沦为了令抒情主人公不屑一顾的恶草。从所指层面看,屈赋芳草大多被重新定义为“美质”或“具有美质的贤才”,这在屈赋中也是一以贯之的。以“荪”(荃)(10)上文已述,“荪”“荃”是同一种芳草,都是今天的“菖蒲”。为例:

荃不察余之中情兮,反信馋而齌怒。

(《离骚》)

数惟荪之多怒兮,伤余心之忧忧。

(《抽思》)

历兹情以陈辞兮,荪详聋而不闻。

(《抽思》)

《九歌》主要是祀神歌曲,其中出现的草木必为芳草;“荪”在《九歌》中出现了4次,因此她的芳草身份毋庸置疑。然而此芳在众芳中地位独特,其所指不是美质也不是贤才,“荃不察余之中情兮,反信馋而齌怒”,“余”和制造谗言的群小地位相当,“荃”则可以凭借其特殊的权力和地位,决定双方的成败;因此这个“荃”的所指是高高在上的君王。《离骚》中如此,《抽思》中依然如此:不同诗篇中,“荃”的所指高度一致。

屈赋草木隐喻的系统性包括两层含义:首先,是屈赋草木的虚拟性直接促成了名物的能指与重新定义的所指之间建立了稳固的对应关系。这是基础的一步,也是至关重要的一步。这种稳定的对应关系使得名物的所指可以脱离具体语境而独立存在:“它(楚辞的象征)是系列的、固定的、连续的,象征物一旦确定,基本意象一般不会改变。……一首诗的象征意义放到另一首诗中同样生效。”[10](P103)其次,“系统性”是指:屈赋以草木名物为中心,形成了组合和聚合关系。聚合关系有三组:名物类,即各类草木;性质类,即描述物性芬芳的词语;动作类,即种植或采佩等各类与草木相关的动词。组合关系主要是两类:描绘草木性状,则在名物类和性状类之间构成组合关系;处置草木,则在名物类和动作类之间构成组合关系。组合关系和聚合关系的形成标志着系统性的实现。这种系统性使得诗歌语境彻底屏蔽了现实世界,香草美人、飞鸟云霓,悠然自得地徜徉或飞动在屈子的世界中。在这里,语言不再是通往现实的手段和途径,而是以其虚拟性和象征性带领我们走进屈子的心灵世界。

瓦勒里认为散文是步行,诗歌是舞蹈:“它(诗歌)也是一系列的行为,但它们是一种本身就是目的的行为。它没有方向。如果它追求某一目标,那它只是一个理想的目标,一种状态,一种沉醉,花的幻影,一种生命的极致,一种微笑——它最后形成在将它从虚无的空间召唤而来的人的脸上。”[11](P70)屈子沉醉在他的芳草园中,诗意地栖居于此,这是他自己的世界,与他人无关;在这里,他佩饰芳草、行吟泽畔,把自己的忧伤和苦闷、情质与理想,演绎到惊彩绝艳、无与伦比。这是屈子的舞蹈,生命的舞蹈。