吕梁山区耕地利用影响因素分析

2020-10-16韩小英殷海善

韩小英,殷海善,王 静

(山西农业大学农业经济管理学院,山西太原030006)

耕地抛荒是指耕地资源没有投入生产过程的资源闲置、无效、浪费现象,是我国耕地利用存在的诸多问题之一,近年来,我国耕地面积大量减少,人地资源矛盾突出[1],全国性的弃耕撂荒现象必然会危及耕地利用与农产品供给。根据二次文献调查研究,早在20世纪90年代初期[2],随着卖粮难的出现,我国开始出现耕地抛荒的农业问题。山西省山区丘陵区面积大,坡耕地多,水土侵蚀发生面积大,生态环境脆弱,农业生产条件恶劣,农业生产靠天吃饭、广种薄收,经济效益不高,耕地利用不充分的抛荒现象比较普遍。山西省农调队对1987—2012年全省农村固定观察点共调查953个样本户,调查表明,山西省土地耕种面积正在呈现减少的趋势[3]。2014年阳城县耕地撂荒面积占耕地总资源面积的7.8%,全县94.6%的撂荒耕地分布在县域南部6个山区乡镇,撂荒地类型或者是不适宜机械耕作的陡坡地,或者是土地贫瘠的缓坡地和平川地[4]。

随着工业化、城镇化的快速推进,农村人口和劳动力离开农村,我国农村人地关系发生了根本性变化,从农业劳动力富余转变为农业劳动力不足。同时,随着国外进口农产品增加,国内大宗农产品价格低迷,农业效益不高,农业经营户动力不足。农业生产的宏观外部条件恶化、耕地利用率不足成为我国农业生产的常态。

在第三次国土调查中,耕地抛荒被描述为耕地未耕种,与本研究所说的耕地抛荒基本相同。另外,耕地抛荒与耕地轮耕轮种、休耕有一定关联[5]。休耕是在政策支持下一定时期的未耕种,轮耕轮种是耕种一二年间隔未耕种一二年的古代耕作制度。耕地抛荒是农民自发的、长时期的、或许是政府不鼓励不支持的停止耕作行为。此外,还有一种耕地抛荒类型为隐形抛荒[6],即农业生产集约化程度下降,由水浇地转变为旱地,由二作转变为一作,这一类耕地抛荒不是本研究的研究范围。

耕地抛荒广泛分布在全国各地,广泛分布在山区和平川,如陕西省[6]、湖南省[7]、贵州省[8]、海南省[9],虽然偶尔也有平原区耕地抛荒的报道,如成都平原[10],但本研究重点关注的是山区耕地抛荒。

一般认为,引起农地抛荒的因素有客观因素和主观因素,客观因素包括:自然因素、社会经济因素、政策制度因素;主观因素包括:农村大量劳动力转移、农民恋土情结及农户所身处的社会影响[8]。基于二次文献调查法的研究结果,耕地抛荒的影响因素分为政策制度层面、主观动机和客观原因[2],其中,主观动机包括农业生产效益低、务农成本高、市场风险大等,客观原因包括基础设施落后、生产条件差、自然条件恶劣、农业技术水平低等。吴志昊[11]对我国浙江省的研究表明,农业比较收益普遍偏低是导致耕地抛荒的重要驱动原因,耕地细碎化、耕地质量差是耕地单位收益偏低的原因,务农劳动力缺乏且呈现老龄化则是导致耕地抛荒的直接原因。

为了研究吕梁山区耕地利用的影响因素,本研究基于县域层次,研究在相同的农业政策、相似的市场条件之下的耕地利用率,采用Logistic回归模型分析,从区域整体角度研究各地耕地利用率高低差别的影响因素。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

吕梁山区地处黄土高原东部,西临黄河谷地,东接太原盆地,南以临汾盆地为界,吕梁山脉走向自北向南,地势中间高两翼低[12]。地形以山地和丘陵为主,沟壑纵横,水土流失严重,生态环境极其脆弱[13]。大陆性半干旱季风气候,四季分明,春冬季常受蒙古高原干燥风的袭击,干寒多风,夏秋季多雨而炎热是主要的气候特点;年平均气温在6~13℃;年平均降水量在300~700 mm;6—9月降水量占全年的60%以上,年降水量四季分配不均,年际变化也很大。十年九旱,不旱则涝是其突出的限制性因素。吕梁山区气候类型多样、土地类型多样,造成农业生产方式类型多样,成为研究耕地利用程度影响因子的较佳样本。本研究以吕梁山及周边盆地为研究对象,在行政区划上包括忻州市、吕梁市和临汾市3个市44个县级行政区。

1.2 数据来源

试验数据主要采用2018年《山西省统计年鉴》,辅以必要的实地调查资料。

1.3 研究方法

1.3.1 模型 县域耕地利用程度是由各种自然经济社会条件组成共同影响决定的,由于自然经济社会条件在各县域表现的偶然性和组合的随机性,故县域耕地利用程度表现出较大的概率性,因此,县域耕地利用程度存在的3种(低、中、高)情况,与影响决定耕地利用程度的影响因素的表现赋值、组合及其交互作用有密切关系,用Logsitic回归模型来加以分析[14]。Logsitic回归模型是一种解决非线性问题的广义线性模型,分为二分类问题和多分类问题。由文献可知,县域耕地利用率受到自然因素、经济因素和社会因素影响。

模型估计方法为:Logit(P)=b0+b1x1+…+bpxp,其中,P为事件发生的概率。

通过SPSS软件进行相关分析[15],确定变量之间的相关性,依此判断影响耕地利用率的各种自然、经济、社会因素的显著性水平,认识县域层次耕地利用率的影响因素。

1.3.2 变量选择 因变量为耕地利用程度,含义为耕地利用面积占耕地总面积的比例。在农业生产中,土地利用现状分类中的耕地和园地并没有严格区分,本研究把耕地和园地作为农业和农民认为的耕地。

自变量包括自然、经济、社会因素3个方面。自然因素包括2个方面,一是基于坡度分级的耕地质量,一般认为,坡度增加,土地生产率降低、耕地等别升高,本研究认为耕地中15°~25°耕地和25°以上属于耕地中比较低等的耕地。基于耕地坡度的质量指标如下。

二是基于海拔差别和纬度差别的热量资源,包括无霜期和年均温度,本研究采用年均温度。在农业生产上,年均温度10℃以上是苹果、梨等水果,核桃、红枣等干果,以及小麦、棉花等各种农作物的适宜区,农作物类型无限制;年均温度8~10℃是核桃、红枣和玉米、谷子、马铃薯的适生区,主要表现为水果有限制;年均温度8℃以内主要是小日期玉米和各种杂粮的适生区,果树方面仅有仁用杏和沙棘,作物类型限制最强。因此,该项指标对耕地利用的影响不是线性的,8~10℃是一个敏感的临界点,低于此值,耕地利用限制程度逐渐加强,直至成为林业和牧草业。高于此数值,在北方,耕地利用不再受到热量限制。基于热量资源的耕地质量指标为年均温度,即各县气象局公开气象数据。

经济社会因素,包括乡村人均耕地面积、经济发展程度的人均财政收入和第二产业占GDP的比例。乡村人均耕地面积,集中反映了人地关系,反映了农业劳动力的丰缺程度,因此,是耕地利用的核心指标。

在本研究中,经济发展程度指标采用与人均GDP功能相近的人均可支配财政收入指标表示。以第二产业占区域GDP的比值来反映县域经济发展的程度。把反映经济发展数量的指标——人均可支配财政收入,和反映经济发展质量的指标——GDP中第二产业占比,结合成为县域经济发展程度指标,即县域经济发展程度指标。

本研究的指标体系由以上1个因变量和4个自变量组成。

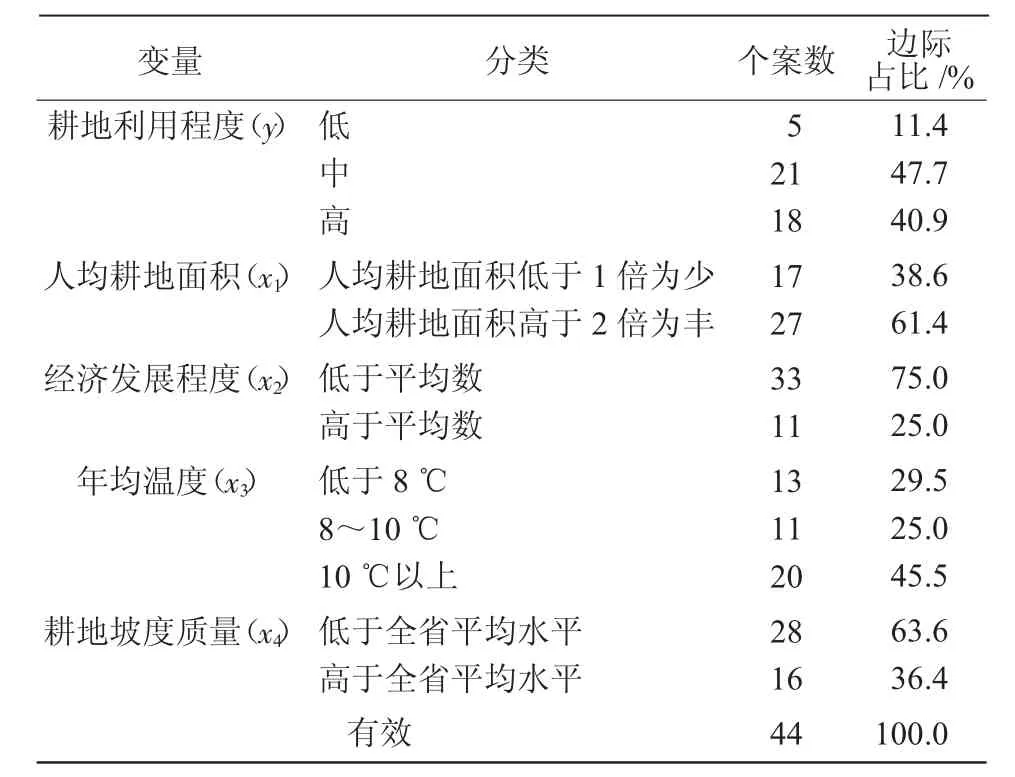

表1 描述性统计分析

从表1可以看出,在山西省吕梁山区44个县区中,耕地利用程度低的县域占11.4%,中等的县域占47.7%,高的县域占40.9%;县域乡村人均耕地面积低于全省平均水平的占38.6%,高于全省平均水平的占61.4%;县域年均温度低于8℃的占29.5%,8~10℃的占 25.0%,高于 10℃的占45.5%;县域经济发展程度,低于全省平均水平的占75.0%,高于全省平均水平的占25.0%。44个样本全部为有效样本。

2 结果与分析

2.1 模型结果分析

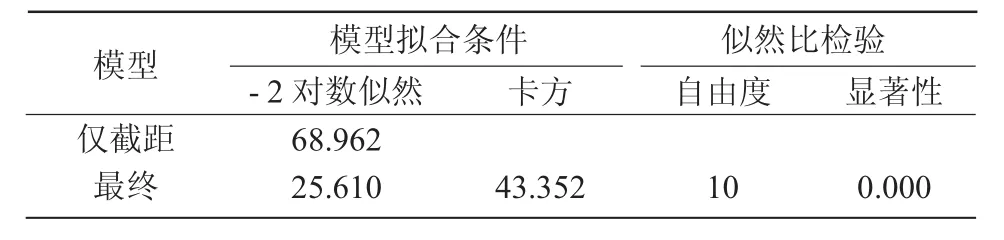

通过SPSS统计软件,对调查数据进行回归处理。根据耕地利用率影响因素的Logistic回归分析结果(表2、3)来看,模型拟合较好,人均耕地面积、经济发展程度、年均温度、耕地坡度质量这4个变量在1%的统计检验水平显著,卡方统计是最终模型与简化模型之间的-2对数似然之差。简化模型是通过在最终模型中省略某个效应而形成。原假设是,该效应的所有参数均为0,最终得到回归方程:

其中,年均温度通过1%检验,耕地坡度质量、经济发展程度通过5%检验,人均耕地面积未通过显著性检验。但去除该项之后,对耕地利用影响率解释的总体百分比从81.8%下降到79.5%,故保留人均耕地面积项。

表2 模型检验结果

表3 似然比检验

2.2 影响因素分析

2.2.1 人均耕地面积(x1) 回归分析表明,乡村人均耕地面积对耕地利用率有一定影响。从农民心态与家庭决策看,农业效益不高,但家庭又离不开农业,故农民的家庭决策策略是在劳动能力之内,经营必要的耕地面积,能够满足家庭对谷子、马铃薯的必要消费需求,从而不倾向多种地,因此,在人均耕地多的县域,农民择优弃劣,耕地利用率不高。从乡村人均耕地面积指标判断,乡村人均耕地面积多的县域,尤其乡村人均耕地面积超过0.67 hm2以上的县域,如岢岚县、神池县、五寨县,是耕地利用率低的潜在区域。

2.2.2 经济发展程度(x2) 回归分析表明,县域经济发展程度是影响耕地利用率的次要因素。经济发展大大提高了农业劳动者的机会成本,降低了从事农业的积极性,进而影响了耕地的种植面积,使部分耕地逐渐成为抛荒耕地。因此,经济发展程度对耕地利用有一定的影响。

2.2.3 年均温度(x3) 回归分析表明,县域的年均温度是影响耕地利用率的最大因素。究其原因,降雨量南北差异不大,年均温度是农作物类型选择的主要限制因素,是农作物产量的主要影响因素。可以判断,山西省以及我国,总体上,从北到南,从西到东,年均温度在增加,耕地利用率在提高。

2.2.4 耕地坡度质量(x4) 回归分析表明,县域耕地的坡度质量是影响耕地利用率的次要因素。从耕地坡度质量结构判断,15°以上坡耕地比例大的县,尤其是25°以上耕地比例大的县,如柳林县、临县、石楼县、兴县这4个县15°以上耕地比例超过80%,是耕地利用率偏低的潜在区域。单从坡耕地角度,随着坡度增加,耕地生产能力降低,在投入产出得到平衡点之后,耕地不再具有利用价值,从而成为抛荒耕地。

3 结论与讨论

通过回归分析,检验了县域耕地利用率的影响因素,依次是年均温度、耕地坡度质量、经济发展程度和人均耕地面积。耕地坡度质量是影响耕地利用率的主要因素,在我国的退耕还林政策、土地开发政策中,都体现了坡度因素。经济发展程度与耕地利用有密切关系,经济发展提高了农业劳动者的机会成本,降低了从事农业的积极性。但是经济发展区域有反哺农业发展的能力,可以扶持家庭农场、合作社、农业企业发展现代农业。乡村人均耕地面积与耕地利用有一定关系,对于乡村人均耕地面积小的县,要加强土地综合整治,增加耕地面积,提高耕地质量,保障农民的生计需要。同时,通过劳动力转移等途径,调整人地关系,降低人口对土地的压力。另外,在人均耕地多、坡耕地比例少的县,要走规模化、专业化的现代农业道路,提高耕地利用率。年均温度>10°的县域,存在一年两作、两年三作现象,掩盖了少量劣等耕地抛荒的利用不充分现象,造成统计分析的又一误差来源。但分析样本中多数县域主要为一年一作区域,基本适合用该方法分析。

如何治理耕地抛荒,《土地管理法》规定,连续抛荒2 a可以收回发包土地,在现实中,村集体收回抛荒耕地的并不多[16];或者,对抛荒耕地收取空置税,提高抛荒耕地持有成本[17];有学者借鉴建设用地管理经验,提出耕票制[18],或者借鉴美国等国家的休耕制度[19]。如果耕地质量低下,不再适宜人类耕种和粮食生产,由耕地转变为林地,由农产品提供功能转变为生态服务功能,也是合理的[20]。从经济学外部性角度给予分析,对于土地抛荒应区别看待,对于确实因自然条件较差、产量较低、生产成本明显高于收益的地块,抛荒并不损害整个社会福利,不存在资源配置低效问题,而对于生产成本小于社会收益,大于个人收益的土地,出现抛荒显然是一种资源的浪费与配置的低效,是需要解决的抛荒问题[21]。从农业经营的角度,一般认为,应该通过土地流转和规模经营,提高耕地利用率和农产品供给量。

总的来说,吕梁山区的抛荒耕地,或者是海拔高、纬度高导致的热量资源不足,或者是坡度大导致的水土侵蚀,这些耕地都属于上述的生产成本高于收益的耕地,或者边缘性弃耕,或者不再适宜人类耕种及粮食生产的耕地,除少量的热量资源相对充足、土地坡度较小、且集中连片的抛荒耕地,可以通过政策性休耕作为农地储备来对待以外,把大量吕梁山区抛荒耕地转变为林地在经济上是合理的。抛荒耕地的出路大致为:一是再利用,要加强土地整治和基础设施建设,提高耕地生产率和劳动生产率,为再利用创造条件;二是转变为林地,通过退耕还林、封山育林把抛荒耕地转变为生态服务功能的林地资源;三是农地储备,或者政策性休耕,有待技术、市场、社会条件成熟再利用。在耕地利用管理中,对于区域海拔影响的重视不够,在高海拔地方,即使是耕地坡度受限少,但由于海拔高造成的无霜期短、年均温度低、春秋季霜冻风险大,耕地利用价值小,高海拔区域耕地农业利用在技术上有难度,在经济上收益低、风险大,存在退出利用的必要,因此,需要重视高山区域耕地利用的限制和转型。