中间品进口与制造业全球价值链升级

2020-10-16高小龙董银果

高小龙,董银果

(华东理工大学商学院,上海 200237)

一、引 言

经改革开放40年的发展,中国制造业凭借劳动力资源禀赋的传统优势,在以发达国家跨国公司为主导的全球价值链分工体系中占有一席之地,抓住西方国家产业和技术全球扩散带来的战略机遇,实现了制造业的长足发展。目前,中国制造业的生产能力已接近美国、德国和日本三国之和,多达220余种产品在全世界500多类工业品生产中稳居世界第一,且是唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,成为名副其实的“世界工厂”。然而,“中国制造”却总被贴上“低技术”“低质廉价”“低附加值”“价值链低端”等标签(如苹果手机在中国的价值增值只占其全球价值链的3.6%)。只有由“中国制造”转向“中国创造”,提高产品质量和附加值,改变低技术、低质量和低附加值的出口现状,才是国家现阶段产业结构调整的重要方向[1]。十九大报告明确强调,要积极培育世界级先进制造业,推动中国产业向全球价值链的中高端迈进。因此,如何有效提升中国制造业全球价值链地位、增强其国际分工获利能力是当前迫切需要解决的重要课题。

对此,《对外贸易发展“十三五”规划》强调要扩大先进技术、关键零部件等的进口,鼓励企业引进消化吸收和再创新,促进国内产业结构升级,提高国际分工地位。2018年7月,国务院办公厅转发商务部等部门的《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》并提出,要通过扩大进口支持国内产业转型升级所需的技术、设备及零部件,促进引进消化吸收和再创新。可见,中间品进口可能是经济新常态下提升中国制造业国际分工地位和国际市场竞争力、推动全球价值链地位升级的重要力量。那么,以此为切入点,我们不禁要问:中间品进口能否提升中国制造业的全球价值链地位?如果答案是肯定的,其作用机理又是什么呢?前者是制定合理地扩大进口政策的重要依据,后者可为政府制定激励中国制造业全球价值链升级的相关政策提供参考。

二、相关文献综述

与本文研究密切相关的文献主要包括三类:第一类文献是针对中间品进口行为的研究;第二类文献是以增加值贸易为基础的全球价值链相关研究;第三类文献是中间品进口对全球价值链地位的影响研究。

就第一类文献而言,大多数学者都是从单一维度考察中间品进口对企业技术溢出、全要素生产率提升、出口产品质量升级和技术创新等方面的影响。张杰等(2015)从数量维度研究进口对企业出口产品质量的影响,发现进口中间品数量正向作用于出口产品质量升级[2]。李秀芳和施炳展(2016)则从种类维度研究中间品进口多元化对企业出口产品质量的影响,发现中间品进口种类提升企业出口产品质量[3]。Bas和Kahn(2015)在种类维度考察中间品进口种类与企业全要素生产率的关系,发现中间品进口种类增加会提升企业全要素生产率[4]。林正静和左连村(2018)从质量维度也得出类似的结论[5]。魏浩和林薛栋(2017)从产品质量维度研究后发现,中间品进口质量升级会促使企业技术创新[6]。Eaton和Kortum(2001)从数量维度得到完全相反的结论,即中间品进口数量抑制了企业的技术创新活动[7]。综上发现,单一维度的指标并不能完整说明中间品进口行为的经济效应,因此本文提出从数量、种类和质量三个维度考察中间品进口行为的经济效应。

关于第二类文献,Balassa(1967)最早提出垂直专业化的概念,具体指商品的连续生产过程由于国际分工而被切割成一条垂直贸易链,各国根据自己的比较优势选择生产环节将其附加值化[8]。在此基础上,许多学者在单国模型下提出衡量全球价值链相关指标的方法。Koopman等(2012)利用二次规划法,将中国海关数据与投入产出表结合,得到中国非竞争型的投入产出模型,并算出中国国内贸易增加值[9]。Hong Ma等(2015)利用中国工业企业数据库和海关数据库的匹配数据,参考Koopman等(2012)的做法[9],将微观匹配数据与投入产出表结合,计算中国出口贸易国内增加值和国民收入[10]。王直等(2015)发现单国模型只能刻画一国进口品和出口品的情况,无法确定其进口品来源地和出口品目的地,更不能反映国内增加值通过中间品返回本国的现象[11]。Wang等(2013)扩展Koopman等(2012)的方法[9],提出多层面(如双边、国家、双边-部门、行业等)的贸易流量分解法,将总出口分解为4个大部类和16个小部类,建立从官方贸易总值到贸易增加值统计的一套完整的核算法则[12]。

针对全球价值链地位的影响因素研究,已有的文献主要关注创业、自由贸易协定、对外直接投资和中美贸易摩擦等因素对全球价值链地位的影响[13][14][1][15],尚未有学者提出中间品进口行为对全球价值链地位的影响,因此暂缺与第三类文献直接相关的研究。基于此,第三类文献主要是间接研究,具体包含以下三个层面。一是技术溢出层面。知识和技术的积累是企业实现技术创新的重要基础,但存在显著的技术门槛效应。通过进口中间品实现技术溢出,有助于克服技术门槛,推动企业技术创新能力提升,进而实现全球价值链升级[6]。但也有学者认为中间品进口行为使企业形成对进口中间品的过度依赖,导致其丧失自主研发创新的动力,抑制全球价值链升级[16]。二是成本降低层面。进口中间品能帮助企业提高投入品的可获得性,从而节约企业生产成本、增加经营利润,促使企业将更多资金用于研发活动,提高企业技术创新能力,最终实现全球价值链升级[17]。三是上下游关联层面。进口中间品并非生产环节的结束,而是为实现投入品和企业自身资本、劳动力等要素禀赋的融合能力,提升企业生产能力,这必然要求企业增强其对进口中间品的匹配、吸收能力,以更好发挥进口中间品优势,实现企业国际分工地位提升,推动全球价值链升级[18]。

鉴于此,本文基于全球价值链和新新贸易理论,从以下几个方面予以拓展:第一,采用王直等(2015)针对全球价值链地位的测度方法[11],利用中间品进口数量、质量和种类来衡量中间品进口行为,更全面地检验进口对制造业全球价值链的影响;第二,从中间品进口行为的角度出发,揭示其对制造业全球价值链地位的影响,拓宽现有文献关于全球价值链地位影响因素的研究,得到与既有文献完全不同的研究结果,丰富新新贸易理论的研究成果;第三,从理论上提出中间品进口行为对制造业全球价值链升级的作用途径,并利用实证方法检验途径的合理性,为深入理解制造业全球价值链升级机制提供新的思考角度。

三、理论分析与研究假设

通过对已有文献的全面梳理,本文将中间品进口对制造业全球价值链升级的影响总结为三条途径。

第一,中间品进口质量影响全球价值链地位。本文认为进口高质量中间品对制造业全球价值链升级的影响主要表现在两个方面:(1)高质量中间品进口通过技术溢出效应帮助企业克服技术门槛,加快企业知识储备和技术积累,提升企业技术创新水平[6];(2)高质量中间品提高最终产成品的质量,有助于企业扩大出口市场份额,出口份额扩大可能导致企业生产的规模经济效应,进一步增加高技术边际回报,推动企业加快实现技术进步[19]。而技术创新能加快生产要素的重新组合,提高要素资源利用率和企业产出效率[20],增强企业盈利能力,推动企业创新成果及创新资源在不同行业间的重新分配,促进产业结构升级,进而提升制造业全球价值链地位。据此,我们提出研究假设1:中间品进口质量的提高通过创新激励效应提升制造业全球价值链地位。

第二,中间品进口数量影响全球价值链地位。中间品进口数量存在两个方面的效应:一方面,降低企业的生产成本,当生产中更多地采用廉价进口品时,企业最终产品的价格下降,使企业获得一定的竞争优势;另一方面,当企业较多甚至过多地使用进口中间品时,其生产经营活动易受制于人,对国外产品和零部件的依赖阻碍企业向资本密集型迁移,不利于企业创新活动及出口价值链的提升[7]。其原因在于:中间品进口对企业自主研发存在显著的“替代”关系,当国外中间投入品成本(质量)低于(高于)国内中间投入品时,企业便更加注重进口国外中间投入品[16]。尽管此进口行为也能降低企业的生产成本,但长期形成的代工环境限制企业研发设计及品牌运营能力的提升,将企业锁定在全球价值链的低端环节,难以积累研发资金[21],进一步抑制企业的全球价值链升级。相关研究发现,对发展中国家而言,这种抑制作用更加明显[22]。据此,我们提出研究假设2:中间品进口数量通过创新削弱效应抑制制造业全球价值链地位。

第三,中间品进口种类影响全球价值链地位。首先,中间品进口种类增加会降低中间品的进口价格[23],进而节省企业进口成本[24],间接促使企业拥有更多的研发资金投入,最终提升制造业全球价值链地位[20]。其次,中间品进口种类作用受到企业自身条件的限制。Augier等(2013)利用西班牙企业数据,发现多元化的中间投入品进口必然对企业自身的劳动力和资本等有着较高的要求[18]。李秀芳和施炳展(2016)发现企业进口多元化中间品并非生产环节的结束,因为进口中间品要与企业自身的劳动力、资本相结合进行生产,这就要求企业自身必须具有与进口多元化中间品相匹配的吸收能力[3]。而企业为获得该吸收能力往往选择提升自身资本-劳动比[25],利用机器设备吸收更多差异化的进口中间品,并在此基础上从事生产经营,实现其生产产品的质量升级[26],促使其全球价值链升级。最后,企业对中间品进口的种类越多,其技术溢出效应范围更广,必然对企业技术创新的带动作用范围越广,更易提高企业整体的生产技术水平[27],进而提升企业出口的价值链地位。据此,我们提出研究假设3:中间品进口种类的提高通过降低进口成本、提高企业资本-劳动比及推动技术创新三条途径来提升制造业全球价值链地位。

四、研究设计

(一)模型设定

基于上文分析,本文设定如下的基准回归模型:

GVCkt=β0+β1lnimijkt+βX+μi+μj+μk+μt+εijkt

(1)

其中,GVCkt代表制造业全球价值链地位,lnimijkt代表中间品进口行为并分别包含中间品进口的种类lnscopeijkt、质量lnqualityijkt和数量lnqijkt,X代表一系列控制变量(lntfpijkt为全要素生产率、lnageijkt为企业存续年限和lnsizeijkt为企业规模),εijkt是残差项,μi、μj和μk分别是企业、国家和行业层面的固定效应(以防止企业层面、国家层面和行业层面不可观测的影响因素对回归结果产生影响)。另外,本文引入年度固定效应μt,防止年度层面不可观测的因素对回归结果产生影响。回归系数β1是本文重点关注的对象,如果其都为正,则说明中间品进口行为能促进制造业全球价值链地位的升级;反之,则无法实现。

(二)变量说明

1.全球价值链地位。早期学者关于全球价值链地位的测算主要是基于里昂悌夫方法,对单一经济体出口贸易的国内增加值部分进行分解。但该方法无法确定其进口品来源地和出口品目的地,更不能反映国内增加值通过中间品返回本国的情况。因此,本文采用Wang等(2013)对出口贸易总额的分解方法[12],针对所有层面的中间品贸易,按照最终吸收目的地及最初产地,将其分解为各个国家各个部门的最终产品生产吸收的单元,从而实现出口贸易国内增加值的有效分解。同时,参考Koompman(2010)定义的全球价值链地位指数的测算方法[28],构建如下的GVCkt指数测算模型:

(2)

其中,IV是国内增加值,FV是国外增加值,E是出口总额,DVA_INT是直接中间产品出口形式获得的国内增加值(不存在第三国),DVA_REX是间接中间产品出口形式获得的国内增加值(存在第三国),FVA_FIN是出口最终产品实现的国外增加值,FVA_INT是出口中间产品实现的国外增加值。

2.中间品进口质量。基于Hallak(2006)、Hallak和Sivadasan(2013)关于测算进口产品质量的异质性模型框架,本文测度中间品进口质量[29][30]。首先,建立如下的回归方程式:

lnqijkt=μt-σlnpijkt+εijkt

(3)

其中,qijkt表示在t年企业进口中间品k的数量,pijkt表示在t年企业进口中间品k的价格,εijkt为残差项,μt是年份固定效应。估计式(3)得到的回归残差εijkt即为产品质量(σ-1)lnλijkt的测算值。同时,参考Fan等(2015)的分析[31],我们取σ=5。因此,最终进口中间品质量为:

(4)

3.中间品进口种类。参考Bas和Strauss-Kahn(2014)的做法[4],采用进口中间品的贸易关系数目表示中间品进口种类。具体地,将中间品进口种类定义在进口来源国-产品层面,即相同进口来源国的不同HS编码记为不同种类,不同进口来源国的相同HS编码也记为不同种类。

4.中间品进口数量。由中国海关进出口贸易数据库提供的中间品进口月度数据,我们将其加总到年度层面而得到中间品进口数量的年度指标。

5.控制变量。(1)企业全要素生产率。本文主要参考许和连和王海成(2016)的做法[32],利用方程tfp=ln(y/l)-sln(k/l)进行测度。其中,y为工业增加值,l为年从业人数,k为固定资产规模,s为生产函数中的资本贡献度并设定为1/3。理论上,企业全要素生产率越高,其技术水平也越高,因此促进制造业全球价值链升级。(2)企业规模(本文以全部职工人数作为该变量的替代指标)。根据新新贸易理论,企业规模有助于企业获取成本优势,企业规模越大,意味着企业资金相对更加充裕,拥有的生产技术也更为先进,人力资本也越丰富,因此更容易生产高技术产品,促进制造业全球价值链升级。(3)企业存续年限。考虑到企业经营的年限越长、员工的经验越丰富,其产品的技术水平也越高,越容易提升全球价值链地位。因此,本文将企业存续年限作为控制变量,具体指标测度以当年与企业成立年份的差值表示。

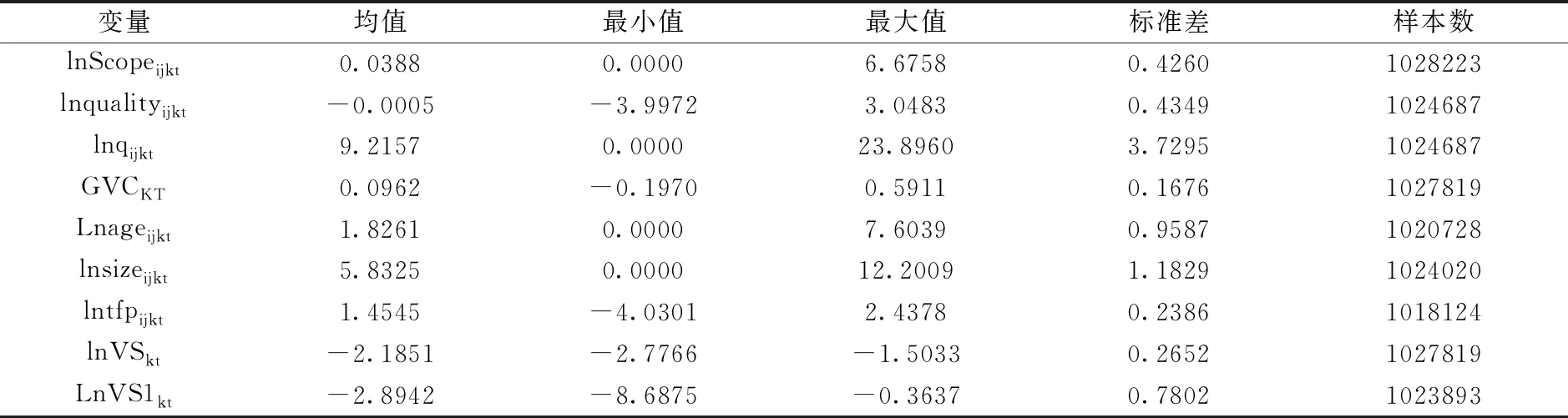

表1 变量的描述性统计结果

(三)数据来源

本文涉及的数据库主要包含中国工业企业数据库、海关进出口贸易数据库和WIOD数据库。中国工业企业数据库的时间跨度为1995~2013年,删除缺失企业名称和电话号码的样本并重新识别企业名称,从而留下待匹配的企业样本。由于该数据库中2004年多个与本文研究相关的核心指标存在缺失,故删除2004年的全部样本,最终得到2000~2003、2005~2013年两个时间段的待匹配样本数据。海关进出口贸易数据库的时间跨度为2000~2015年,其提供的是月度数据,我们先把月度数据加总到年度层面,再删除企业名称、邮编和电话号码缺失的样本,最后将其与处理过的中国工业企业数据库中的数据按照企业名称、邮编及电话号码等相匹配。世界各国投入产出的数据来自WIOD数据库,其时间跨度为2000~2014年,我们将其分解后得到制造业各个阶段的贸易增加值,利用贸易增加值计算全球价值链地位的指标,再按照中国制造业行业代码和时间,将全球价值链地位的数据匹配到中国工业企业数据库与海关进出口贸易数据库匹配后的样本中,而针对最终品的删除主要是参照广义经济分类法(BEC,2002)定义的中间品概念来操作。最后,我们得到本文实证分析所需的2000~2003、2005~2013年两个时间段的非平衡面板数据。

五、实证研究结果及分析

(一)基准回归结果

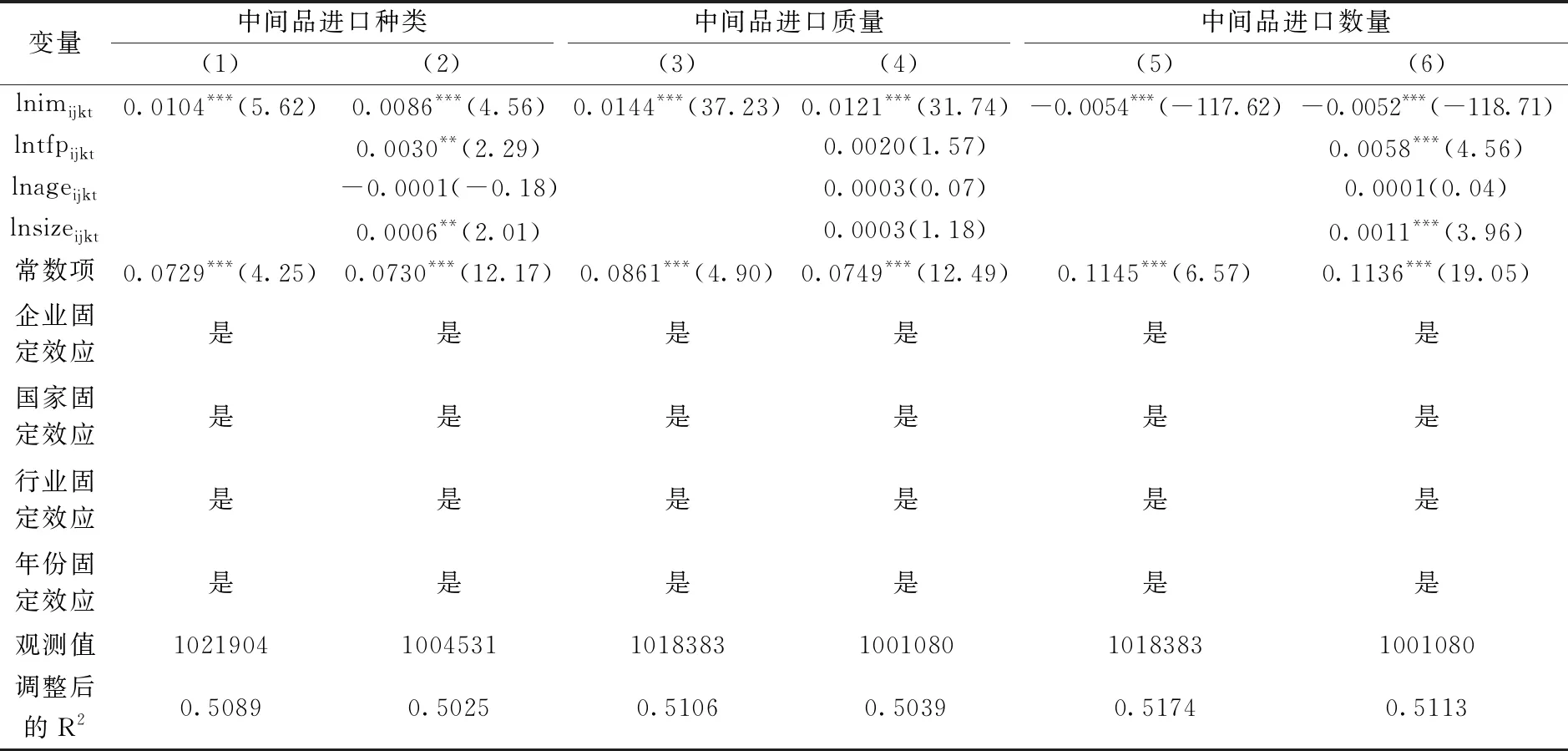

本文主要采用多维固定效应方法估计,并将核心解释变量和控制变量分别引入计量模型,以处理可能存在的多重共线性问题(基本回归结果见表2所示)。回归结果显示,中间品进口种类和质量都能促进制造业全球价值链升级,但中间品进口数量对制造业全球价值链地位升级存在负向作用,该结果也与本文提出的研究假设相一致。就控制变量而言,企业全要素生产率表现对制造业全球价值链地位稳健的提升作用,可能是由于随着全要素生产率的提高,企业为获得更大的利润而倾向于选择进军海外市场,同时技术水平的提高也增加其在出口贸易中的附加值。因此,从两个方面来看,企业全要素生产率都促进企业参与全球价值链分工,进而实现制造业全球价值链升级。企业规模和企业存续年限对全球价值链地位升级的影响结果不稳健,主要是因为企业存续年限长和规模大可能存在两方面的影响:一方面,技术越先进,资金越充足,则越容易提升全球价值链地位;另一方面,某些企业的存续年限和规模不一定与技术成正比,大而不强的企业比比皆是(如国有企业虽拥有体量上的优势、享受国家政策上的优惠,但企业创新的积极性并不高,导致其技术水平落后于同样规模的世界先进水平),这对制造业整体价值链升级是不利的。综上,企业的存续年限和规模对制造业全球价值链地位存在复杂的影响。

表2 基准回归结果

(二)异质性分析(1)限于篇幅,本文未汇报异质性分析的实证结果及相应解释,作者备索。

1.企业所有制和贸易方式的异质性。考虑到不同所有制和贸易方式企业的进口行为对全球价值链地位的提升可能存在异质性影响,本文引入企业所有制和贸易方式两个虚拟变量与中间品进口行为的交互项对基准回归结果进一步分析。按企业所有制分为国有企业、私营企业和外资企业,以外资企业为基础类型;按贸易方式分为一般贸易和加工贸易,以一般贸易为基础类型。由企业所有制异质性的回归结果可知,外资企业中间品进口种类对制造业全球价值链地位的影响力度大于国有企业,但私营企业中间品进口种类的增加对制造业全球价值链地位的提升存在负向影响。与外资企业相比,国有企业和私营企业的中间品进口质量提高对制造业全球价值链升级的促进作用更明显,国有企业和私营企业的中间品进口数量增加都对制造业全球价值链升级表现为抑制作用。由贸易方式异质性的回归结果可知,加工贸易企业中间品进口种类增加会促进制造业全球价值链升级,但其中间品进口质量和数量的提高都抑制制造业全球价值链升级。

2.行业的异质性。考虑到制造业行业较多、技术水平千差万别,本文引入行业异质性以求准确考察中间品进口行为对制造业全球价值链地位的影响。首先,将所有行业按照资本-劳动比(固定资产与从业人数的比值)分为劳动密集型行业、中间行业和资本密集型行业;其次,将所有行业按照出口密集度(出口交货值与企业销售额的比值)分为非出口密集型行业、中间行业和出口密集型行业;最后,分别将中间品进口行为与资本密集度、出口密集度三个分位数的虚拟特征变量(属于分位数内的为1,不属于分位数内的为0)进行交互。

由行业异质性的回归结果可知,中间品进口种类对制造业全球价值链地位的影响没有表现明显的行业异质性,中间品进口质量对制造业全球价值链地位的提升作用随行业的资本密集度和出口密集度的提高而加强。此外,随着行业资本密集度的提高,中间品进口数量对制造业全球价值链的抑制作用逐渐降低;随着行业出口密集度的提高,中间品进口数量对制造业全球价值链升级的抑制作用逐渐增强。

(三)稳健性检验(2)限于篇幅,本文略去异常值处理、变量替代处理和内生性处理的稳健性检验结果,作者备索。

首先,考虑可能存在异常值的问题。借鉴Crinò和Ogliari(2015)的做法[33],我们将制造业全球价值链地位的数据在5%予以双边缩尾和双边截尾处理。其次,由于全球价值链地位的衡量方法可能对结论产生影响,因此补充进行变量替代的稳健性检验。具体地,参考丁一兵和张弘媛(2019)的做法[15],综合利用前向、后向垂直专业化指标替换全球价值链地位进行稳健性检验。最后,针对可能存在的内生性问题,借鉴程凯和杨逢珉(2020)的做法[34],选取中间品进口的种类、质量和数量三个维度的滞后一期、二期作为工具变量,利用两阶段最小二乘法进行检验。根据Kleibergen和Paap(2006)的研究,对选择的工具变量进行D-W-H检验和弱工具变量检验[35],结果显示本文选取的工具变量是有效的。

上述三类稳健性检验的结果均表明,中间品进口种类和质量对制造业全球价值链升级存在促进作用,但中间品进口数量对制造业全球价值链升级存在负向作用且回归系数没有太大变化,因此本文的基准回归结果是稳健的。

六、进一步的作用机制检验

在前文的分析中,我们提出三个研究假设并通过基准回归结果验证中间品进口行为对制造业全球价值链地位的影响,但其中的内在机理尚未被验证。因此,下文构建模型对其作用机制进行检验。在理论分析中,我们发现中间品进口数量和质量都是通过影响技术创新来影响制造业全球价值链地位,而中间品进口种类则通过降低企业进口成本、提高企业资本-劳动比及促进企业技术创新来实现制造业全球价值链升级。基于此,我们设定如下的模型来检验理论分析中影响机制的合理性:

GVCkt=β0+β1lnimijkt+β2lnnewpijkt×lnimijkt+βX+μijk+μt+εijkt

(5)

GVCkt=β0+β1lnklratioijkt+β2lnImijkt+β3lnklratioijkt×lnImijkt+βX+μijk+μt+εijkt

(6)

GVCkt=β0+β1lnImijkt+β2lnpijkt+β3lnpijkt×lnImijkt+βX+μijk+μt+εijkt

(7)

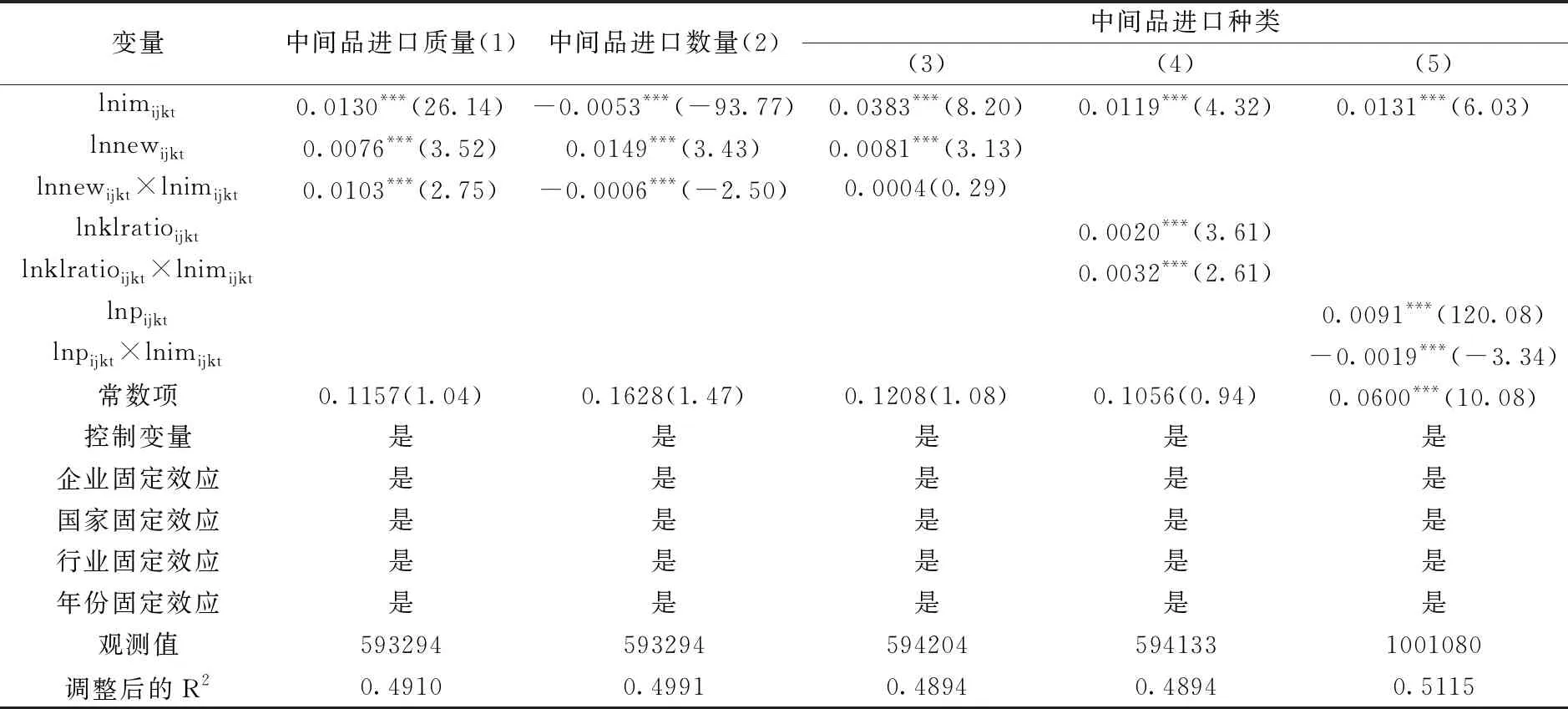

其中,模型(5)检验中间品进口的质量效应和数量效应,而中间品进口的种类效应则同时由模型(5)~(7)检验。除模型设定中已解释过的变量外,我们主要对三个交互项进行解释,这三个交互项的回归系数的大小和方向都是本文关注的重点。模型(5)中,lnnewijkt×lnimijkt代表技术创新与中间品进口行为(质量、数量和种类)的交互项,技术创新采用新产品产值来衡量;模型(6)中,lnklratioijkt×lnimijkt代表资本-劳动比与中间品进口种类的交互项,企业资本-劳动比以企业固定资产与从业人数的比值表示;模型(7)中,lnpijkt×lnimijkt代表中间品进口价格与中间品进口种类的交互项,中间品进口价格来自海关进出口贸易数据库。据表3的第(1)列的回归结果可知,中间品进口质量提高通过技术创新来促进制造业全球价值链升级,说明研究假设1是成立的。第(2)列的结果表明,中间品进口数量增加通过阻碍企业技术创新来抑制制造业全球价值链升级,从而研究假设2得到验证。第(3)列的结果表明,中间品进口种类并未明显通过技术创新来提升制造业全球价值链地位,其原因可能是企业中间品进口本身需克服固定成本,中间品进口的种类越多,在合同的签订、信息的采集等方面均增加其固定成本,导致其需克服的固定成本总量也越大,进而对企业技术创新研发投入资金产生挤出效应,降低企业在技术创新层面的资金投入,抑制其技术升级。由第(4)列的结果可知,中间品进口种类增加通过提高企业资本-劳动比来促进制造业全球价值链升级。由第(5)列的结果可知,中间品进口种类增加会降低企业进口中间品成本,促使制造业全球价值链升级。综合表3的第(3)~(5)列的结果可知,检验结果与研究假设3基本一致,说明本文提出的研究假设3是成立的。

表3 作用机制的检验结果

七、结论与政策建议

针对中间品进口行为与制造业价值链升级的研究,本文主要得出以下的几点结论。中间品进口种类和质量对制造业全球价值链升级存在明显的促进作用,而中间品进口数量则存在负向作用。中间品进口的种类、质量和数量对制造业全球价值链升级的作用存在显著的异质性。按照所有制划分,对私营企业而言,中间品进口种类对制造业全球价值链的升级存在负向抑制作用,对外资企业和国有企业则存在正向促进作用且前者大于后者;国有企业和私营企业的中间品进口质量提高都能促进制造业全球价值链升级,但中间品进口数量增加均表现为抑制作用。按照贸易方式划分,加工贸易企业的中间品进口种类增加会促进制造业全球价值链升级,但中间品进口质量和数量却存在显著的抑制作用。中间品进口质量和数量对制造业全球价值链升级作用存在行业异质性,但中间品进口种类则表现不明显。中间品进口质量对制造业全球价值链升级随行业的资本密集度和出口密集度的提高而加强,但中间品进口数量对制造业全球价值链地位抑制作用随行业的资本密集度的提高而降低、随出口密集度的提高而增强。通过检验中间品进口的种类、数量和质量对制造业全球价值链地位提升作用机制后发现,中间品进口质量和数量更多地是通过推动企业技术创新发挥作用,而中间品进口种类则通过提高企业资本-劳动占比和降低进口成本发挥作用。

基于此,本文提出以下的政策建议:第一,上述的研究结论表明中国当前实施“扩大进口”战略是合理的,但政府应鼓励企业进口高质量和多种类的中间品,减少对进口中间品数量上的需求,防止掉入全球价值链的“低端”陷阱,从而实现引进吸收再创新,最终达到促进制造业全球价值链升级的目的;第二,政府应鼓励加工贸易企业开展技术创新(如加强专利保护、降低专利交易成本等),减少企业对进口中间品的过度依赖,促进其实现转型升级,从而提高贸易增加值率,避免制造业全球价值链的“低端锁定”。另外,技术创新是中间品进口行为影响制造业全球价值链升级的重要途径,预示政府应帮助企业吸收高质量、多元化的进口中间品的技术溢出,使其在充分吸收的基础上自主创新,以实现促进制造业全球价值链升级的目的;第三,在制造业全球价值链升级中,资本密集型行业发挥的作用更加突出,政府在调整优化贸易结构时应既要注重对劳动密集型行业比较优势的发挥,又要推动资本密集型行业的快速发展,双管齐下,共同推动制造业全球价值链地位的提升,实现对外贸易的良好可持续发展。