近代瑞安华侨群体面相:基于档案与民间文献的实证

2020-10-15徐华炳浙大城市学院

徐华炳/浙大城市学院

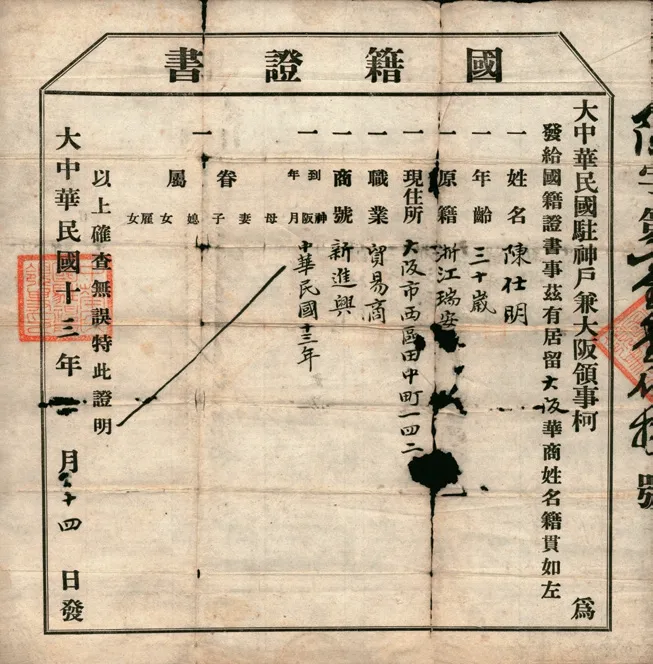

旅日侨商陈仕明所持1924年民国北京政府发放的“国籍证书”

留日旧温属同乡会职员照[8](内有薛济明、薛济光、林镜平、方兆镐等瑞安籍留日生

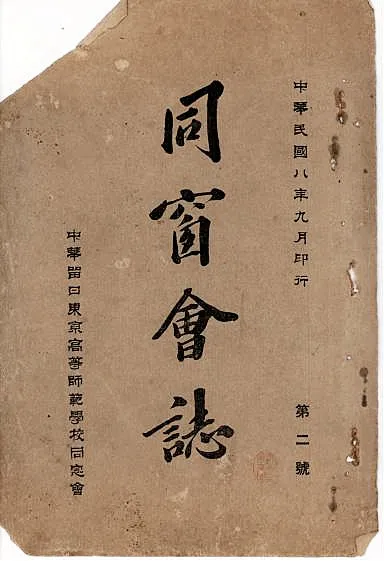

中华留日东京高等师范学校同窗会创办的《同窗会志》[9]

2017年以来,笔者在主持创建浙江省第一家华侨历史博物馆瑞安华侨历史博物馆的过程中,查阅到不少民国时期和新中国初期的涉侨档案,同时征集到一些十分珍贵的原生态华侨史料。解读这些涉侨档案和民间文献,不仅可以更为直观、真实地感受近代瑞安华侨的日常生活,也可以更为深层、全面地再现他们的群体变迁。

一、瑞安沿革及华侨史略

瑞安,天瑞地安也。自三国吴初始建罗阳县至今,已有1700多年。唐天复二年(902)始称瑞安,并沿用至今。宋时属两浙路温州府,明景泰三年(1452)“划义翔乡五都十二里之地归泰顺县”[1]。清朝,瑞安县属温处道。民国三年(1914),属瓯海道。1948年1月,“划大峃玉壶等10个乡(镇)归文成县”[2]。1949年9月,瑞安县人民政府成立。1958年文成并入,1961年又析出。1987年撤县设市。依此建置沿革,瑞安县境的民众最早出国可以追溯至南宋。据史料记载,南宋端平元年(1234),瑞安义翔乡五十九都仙居(今泰顺县罗阳镇仙居村)人徐霆(字长孺)随使赴蒙古,后著有《北征日记》[3][4]。然而,继此开拓者之后,由于闽浙沿海城乡不断受到倭寇和西方殖民者的侵扰,以及防范郑成功进攻等原因,明清两朝采取了严厉的海禁措施及近百年的闭关政策,结果导致从明朝至鸦片战争的400多年间,除有过短暂的海外贸易开放阶段,瑞安人移居海外的活动几近中断。

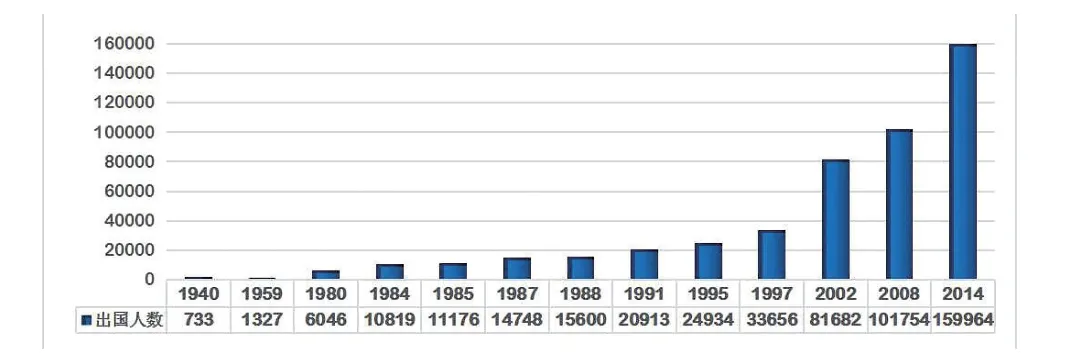

1840年中国国门被迫打开后,地处东南沿海的优越地理位置的瑞安人重新获得出洋机会。县境内出现较为明显的出洋情形是在1877年温州开埠后,移民海外“呈现一种缓慢式上升、阶段性高潮的整体攀升趋势”[5]。尤其是进入20世纪,逐渐产生了连锁性、规模化移民,并形成三次出国高潮,继而构建了一部跌宕起伏的瑞安华侨百年史。

1940—2014年瑞安海外移民数量增长趋势

二、近代瑞安人出国性状

瑞安是浙江省传统侨乡,也是中国重点侨乡之一。其之所以拥有丰富的侨务资源,在很大程度上是基于近代乡民闯荡出国的移民实践积累,特别是民国时期移民海外行动塑造了瑞安华侨的群体特征。

(一)清末民初的留洋热

现代意义上的留学生虽非华侨范畴,但他们作为近代国民出国的重要引导力、诱发源,无疑是近代瑞安海外移民中的特殊群体。

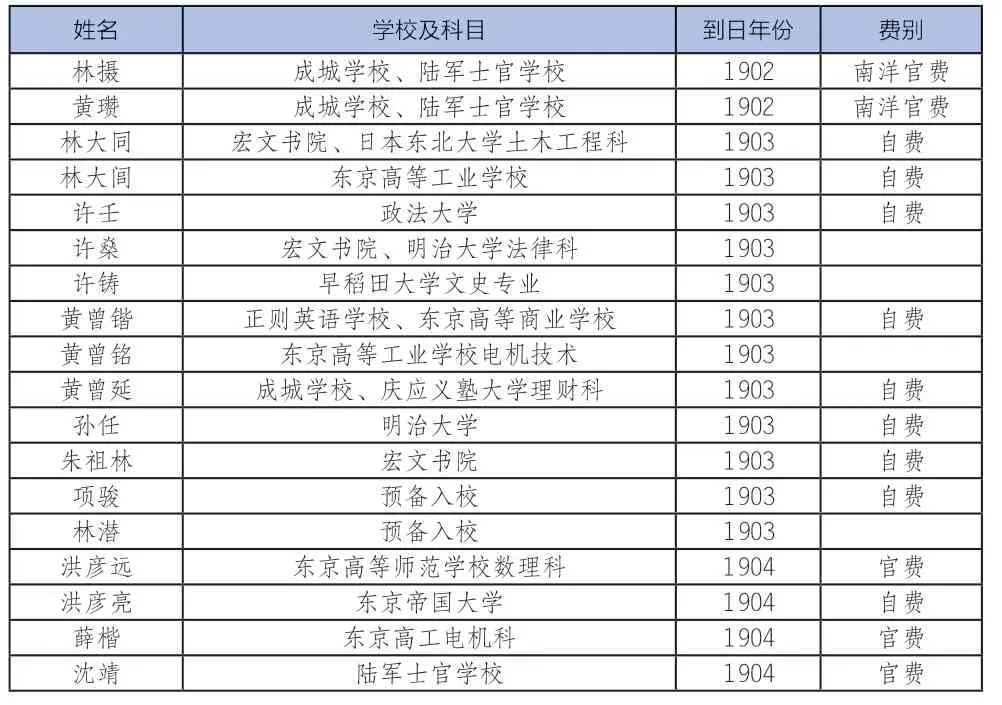

19世纪末20世纪初,在甲午战败的刺激下,国人的日本观开始转变,晚清政府亦因此推行“新政”,加之日本接受中国留学生的有利政策和留日的客观便利性等因素,尤其是在温州地方官员与开明乡绅的积极倡导与大力支持下,温州地区一批怀着“富国强兵”“实业救国”思想的有识之士负笈东洋深造。而其中,瑞安籍留日学生独领风骚,人数占温州留日生总数的2/5,达到50多人[6]。

下表显示,清末瑞安留日学生群体所习学科广泛,尤以军事、法政和师范专业为主。自费生占相当比重,女性留学生的出现异常耀眼。这批“留日军团”归国后,活跃在地方和中央的各级机构、社会经济或文化教育等行业,为近代浙江特别是温州教育近代化和瑞安近代工业化作出了很大的贡献。如林大同曾任民国政府浙江省水利委员会会长;李墨轩创办太久保罐头厂,是浙江最早的海归企业家,是浙江最早的食品罐头企业创始人;孙任创办了温州第一份日报《东瓯日报》;金嵘轩曾任浙江省立第十中学(今温州中学)校长和温州师范专科学校首任校长;许璇曾出任浙江大学农学院院长、中华农学会总理事长等职,成为我国现代农学主要奠基人;“一生致力于兴办新学,发展民族工商业,爱国救国,堪称中国民主革命的先驱”的虞廷恺[7],等等。

民国时期,瑞安人留学、游学、出国考察的活动接续不断,而且求学的国家、专业及层次,都有显著扩展或提高。

民国瑞安籍留学生在海外求学,不仅专研学问,还积极参与社会活动,或组织社团或创办刊物或协济华工。

他们回国后积极报效祖(籍)国,并陆续成长为地区乃至国家层面的专业领军人物。如中国海洋与湖泊科考先驱、中国科学院院士伍献文,园艺学家、中国农业科学院柑橘研究所所长曾勉,农业昆虫学家、运用生物防治害虫的先驱曾省,地质学家、教育家张更,以及南京国民政府全国公路总局局长方兆镐、浙江省化学工厂厂长薛济明、温州医学院创始人林镜平、瑞安市人民医院创始人洪天遂等。

表1: 清末瑞安留日学生名录

表2: 民国瑞安留学生名录(不完全统计)

(二)20世纪前期的谋生潮

近代出洋的瑞安人绝大多数为失地、少地的农民和手工业者,他们主要来自玉壶、湖岭、陶山等西部山区乡镇,还有一部分来自塘下、城区等东部平地的小商人和贫苦知识分子也加入移民行列。笔者通过解析瑞安档案馆藏1959年3月的《瑞安县华侨国内外分布情况登记册》等卷宗[10],可证实近代瑞安华侨群体具有如下实态:

1.海外分布遍及亚欧非美各洲

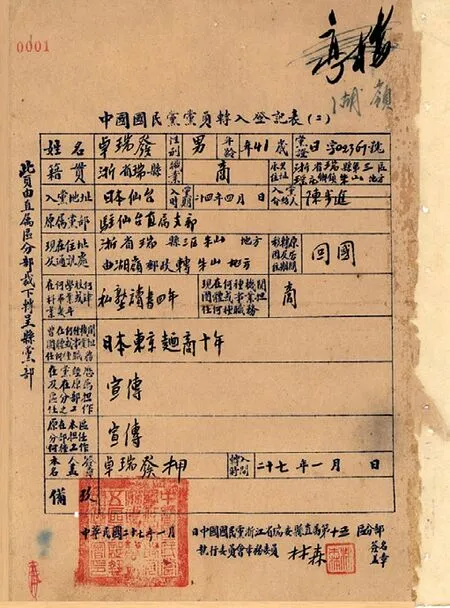

中国国民党党员转入登记表[14](登记表内信息表明,卓瑞发曾在日本东京经营面店10年)

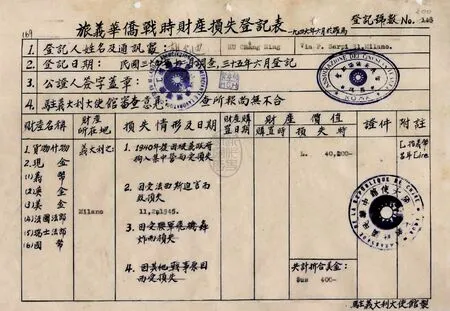

旅意华侨胡允迪战时财产损失登记表

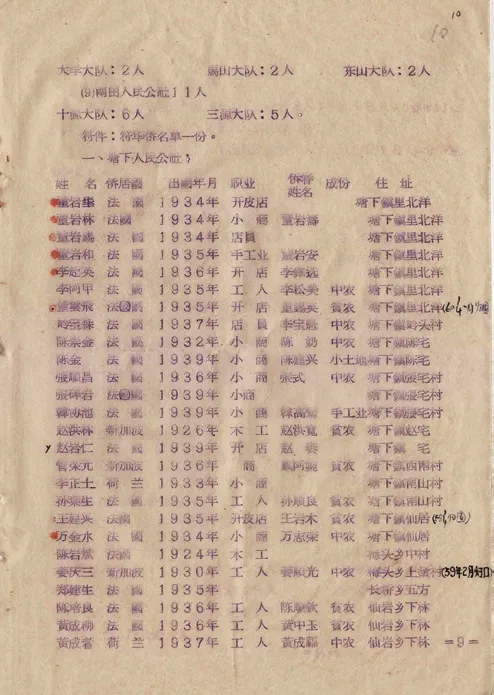

《瑞安县华侨国内外分布情况登记册》卷宗内页

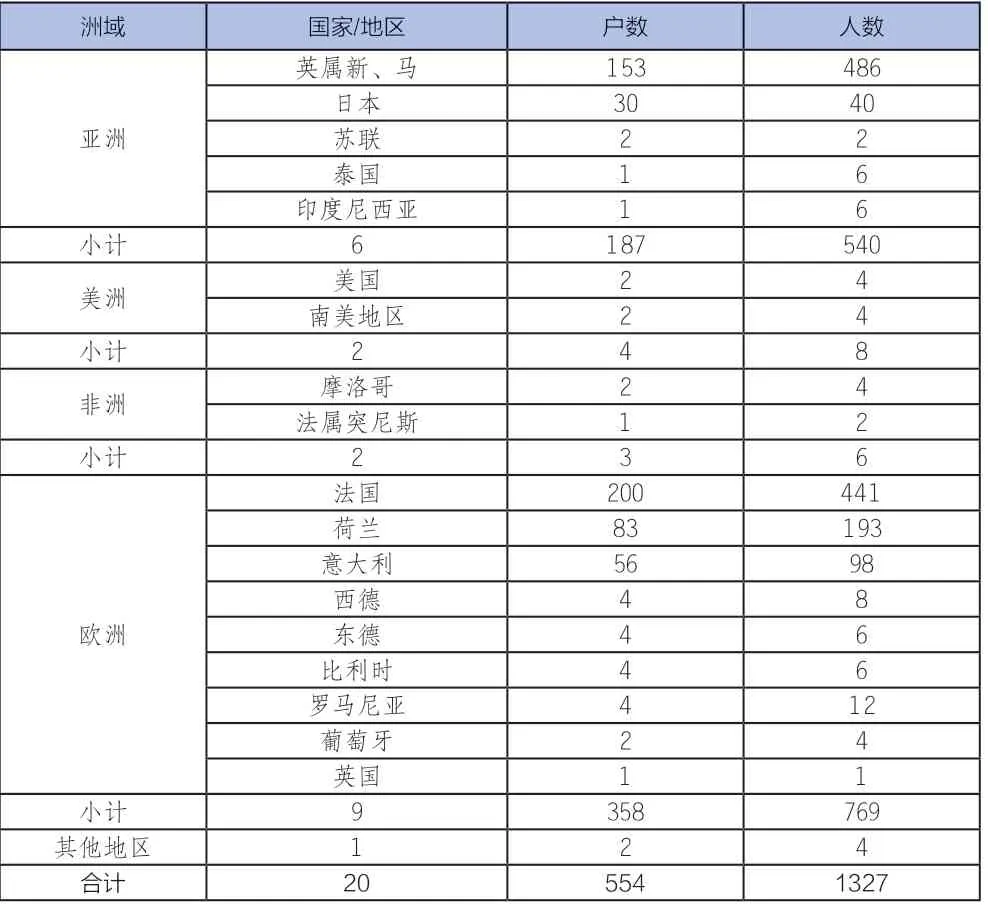

据当年统计,瑞安县共有华侨554户1327人(含今属文成县辖的211户509人)。他们主要聚集在法国、荷兰、意大利、日本和英属新马,归侨366人也主要返自这些国家或地区。

表3:近代瑞安华侨海外分布情况

2.境内输出地呈现哑铃状分布态势

民国时期,瑞安全县辖大峃、高楼、陶山、仙降和塘下5个区,基本上被自西向东注入东海的飞云江分割成南北两部分(见图6)。其中最东部的塘下区和最西部的大峃区的出国人数都逾500人,处于中北部的陶山区华侨人口约200人,而位于飞云江以南的仙降区及高楼区均不足百人。从档案分析来看,出国重心之所以形成如此格局,很大原因是受到更具移民规模的北部邻县青田人出国潮的带动。而且两县出国者之间往往都有不同程度的亲故关系,继而在浙南一带产生家庭化甚至家族化移民现象,特别是胡姓、周姓、杨姓、郑姓和潘姓等[11]。

3.出国最高潮产生于1930年前后

“温州是个典型的移民社会,温州人素有流动的传统”[12]。近代瓯海关的开放,更是诱发了温州人的移民基因,他们以更强烈的冒险精神、重商意识和开放态度闯荡国外,从而掀起了多轮移民潮。瑞安人亦然,在1920年代后期至1930年代末形成出国波峰。

4.职业以做工为主,餐饮、商贩次之

限于自身的薄弱经济基础,以及普遍不高的文化程度,近代瑞安华侨在海外社会绝大多数从事谋生型职业,同时因侨居地不同而存在一定的结构性差异。如东南亚的华侨,大多“做工、种菜、养猪。只有个别是经营商业”。在法国的华侨因聚集在巴黎,“绝大部分是制皮革和经营商业,只有个别是做工”。在意大利的华侨以米兰为集聚地,其职业类型与法国华侨相同。而在荷兰海牙、阿姆斯特丹的华侨,“大部分开餐馆、酒店,个别从事经商”。侨居在日本的华侨,则“开面店为数最多”[13]。

(三)遭遇两次非常事件

包括华侨华人在内的国际移民运动作为跨国跨境行为,“自20世纪初开始就告别了自由移民时代,一直置于国家的严格控制之下。”而“国际移民与发展、安全、政治等重大问题紧密关联且相互作用,……世界移民全景图是由活生生的普通移民们千姿百态的移民活动所构织而成的”[15]。近代瑞安华侨的发展进程亦是如此,深受祖国和侨居国政策乃至国际局势的深刻影响,他们的命运甚至生命时有为居住国的非常事件所左右。

1.日本关东大地震改变瑞安华侨出国方向

1923年9月,日本关东地区发生大地震,在地的瑞安华侨自然也遭受天灾。然而,更为令人震惊的是,当地军警和暴徒在震灾中肆无忌惮地驱赶、殴打甚至屠杀华工,幸存者则绝大部分被遣送回国。经过中外学者近30多年的努力整理,证实此次惨案中遇害的中国人总计716人。其中受害的瑞安籍华工202人,包括死亡174人,伤者10人,不详18人。详见右表:关东大地震中被惨杀的瑞安籍华工名录(部分摘录)。

注:◎表示不同程度的受伤,×表示不同情形的死亡。资料来源:《东瀛沉冤——日本关东大地震惨杀华工案》,杭州:浙江人民出版社,1995年,第323-352页。本表有核对与修正个别错误信息。

姓 名 原 籍 被害时年龄 被害程度马岩昌 瑞安31都 25 ◎张顺禄 瑞安31都 25 ◎王昌华 瑞安31都 40 ◎陈忠榜 瑞安31都 36 ◎王进星 瑞安32都 29 ◎王钜复 瑞安32都 31 ◎王信楷 瑞安32都 49 ◎卓福春 瑞安32都 25 ◎黄德富 瑞安32都 25 ◎叶顺风 瑞安32都 28 ◎周礼寥 瑞安31都 27 ×马启鸾 瑞安31都 33 ×张廷祥 瑞安31都 不详 ×张顺鳌 瑞安31都 40 ×楼正山 瑞安32都 44 ×吴林顺 瑞安31都 29 ×周安立 不详 28 ×郑庆岩 不详 32 ×麻廷庚 瑞安32都 26 ×郑庆高 瑞安32都 31 ×杨绍田 瑞安32都 38 ×吴日照 瑞安32都 32 ×林克登 不详 23 ×麻银兵 不详 26 ×陈德明 不详 33 ×…… …… …… ……周余良 不详 40 ×叶阿棠 不详 30 ×闵岩桃 不详 36 ×庄斋元 瑞安32都 32 ×吴富喜 今瑞安陶山 不详 不详周荣楷 今瑞安陶山 不详 不详

受上述惨案的恐慌效应和中日民族危机加剧等因素影响,1920年代中后期的瑞安人出国目的地发生重大转向,南 洋、 欧洲成为主要选择地(见图《瑞安县华侨国内外分布情况登记册》),继而出现1929-1939年间持续近10年的20世纪第二波出国潮。

2.“二战”及战后遣返改变瑞安华侨出国进程

第二次世界大战不仅使参战国付出沉重代价,也给当地华侨造成重大损失。旅居世界各地的瑞安华侨同样受到不同程度的影响,尤其是身处法西斯国家意大利和德国的瑞安华侨们,或财产被损、或肉体被押,甚至生命伤亡。爬梳台湾“中央研究院”近史所档案馆藏1945-1949年有关“旅意大利华侨二次大战损失赔偿”卷宗发现[16],“二战”期间意大利华侨约有1000多人,大多数来自青田、瑞安。翻阅其中的“中国留意侨胞战时损失调查表”,可以真切感受他们当时的周遭与处境。

战争结束后,为了尽量挽回意大利侨胞的各种损失,以瑞安籍侨商胡志贤为首的数位有声望的瑞安、青田籍侨领联合中国驻意大利大使馆,数次向意大利政府提出交涉。与此同时,出于团结在地华侨力量以应对赔偿交涉事宜,以及凝聚乡情乡谊的需要,旅居米兰的浙南侨胞在1945年8月成立意大利甚或欧洲最早的侨团——米[美]兰华侨工商联合会。经过该团体的积极工作,旅意华侨几乎都得到了数额不等的损失赔偿。1946年,米兰华侨工商联合会进一步发展成为旅意北部华侨工商会,胡志贤当选首任会长。该侨团历经70余年,至今仍健康发展。

“二战”结束后,根据华侨们自己的意愿,或留在意大利,或依照联合国善后救济总署和中华民国行政院善后救济总署的安排,统一乘船遣返回中国。大部分华侨在登记“以后计划”时,选择“急要回国去”。据初步统计,“二战”后被遣返的瑞安籍意大利华侨有70多人,整个浙南地区有300多人。经过“二战”洗劫后的旅意华商几乎都没有留下像样的财产。尤其是选择回国的那批老华侨,可以说除了带回随身一点行囊,根本没有任何金钱遗产,有些甚至凭难民证才回到家中。但从精神层面和社会资源角度来说,民国时期意大利华侨华商的打拼精神、移民经验和经商模式已经很好地传递到1949年尤其是改革开放后出国的新一代华侨华商身上。

三、余论

“没有可资信赖的档案文献史料,一切都只是推测和想像”[17],而“华侨档案文献形成于晚清民国时期”[18],所以,华侨档案之于近代以来的华侨研究的作用与价值是毋庸置疑的。浙江侨务资源虽略逊色于闽粤等侨务大省,但以温州地区和青田为中心的重点侨乡的各级档案机构同样藏有不菲的华侨特色档案。至目前,青田华侨档案的挖掘与整理已经取得很好的成果[19],但温州地区的涉侨档案整理却不尽人意。不仅如此,浙江全省尽管省本级、青田县、温州市及所辖的乐清、瑞安、文成等县市,甚至桂峰等个别乡镇都编辑出版了华侨史志[20],也积累了一定数量的研究这些区域的不同时期的学术论著,但总体来看,已有成果对浙江各级档案馆所藏涉侨档案的利用是不足的。基于此,今后的浙江华侨研究者应该与浙江各级档案馆尤其是侨乡地区档案馆通力协力,以有效研发涉侨档案,并抓紧征集涉侨实物、文书、书信、契约、族谱等原生态民间文献。由此,既可以构建丰富的浙江区域特色华侨档案资源,以“打响侨乡档案文化品牌”[21],又可以拓展浙江华侨史研究的常规路径,以弥补浙江华侨研究尚存的空白与空档。