经济政策不确定性、农村投资与农民收入增长

2020-10-13李泉张涛

李 泉 张 涛

(兰州大学经济学院, 甘肃兰州 730000)

一、引言

党的十九大报告提出要加快实施乡村振兴战略,坚持农业农村优先发展,到2050年实现乡村全面振兴。面对城乡结构性、体制性、周期性等诸多问题相互交织、新旧动能转换中的不确定性长期存在,如何通过深入推进乡村振兴战略实现农村美、农业强和农民富的城乡融合发展目标,持续为农民对美好生活的向往提供强大动力支撑,是迈入新时代我国理论界和实践领域正在积极探索的焦点话题,尤其在全面建成小康社会的决胜阶段,这一重大课题更成为人们视野中无法避开的前沿热点。1949年来特别是改革开放40多年来,中国经济发展迅速,现已成为全球第二大经济体。然而,城乡区域发展不平衡不充分的矛盾非常突出。国家统计局数据显示,2017年城镇与农村居民人均可支配收入之比为2.7,全国居民收入基尼系数为0.467,城乡区域、不同群体之间的收入差距依然较大,缩小收入差距依然任重道远。特别是当城镇已经相对“发展起来、富起来”之后,作为“后富”地区,加快乡村振兴对国民经济实现高质量发展的重要意义不言而喻。换句话说,只有完成农业现代化和缩小城乡收入差距,才能逐步实现城乡融合发展,从而跨越“刘易斯第二拐点”,跨过“中等收入陷阱”。[1]面对中国经济进入新常态和百年来未有之大变局,在供给侧结构性改革中培育新的经济增长点,农村无疑有很大的发展空间。为此,学者们从不同视角提出了影响农民收入和城乡收入差距的诸多因素,例如农村产业融合发展水平和质量、城镇化、农产品价格、要素禀赋结构、金融发展等等。[2][3][4][5][6]事实上,在这些因素起作用的过程中,不可避免地会受到政府经济政策不确定性带来的不同影响。从另外一个视角思考,经济政策的频繁调整必然会造成经济政策不确定性增加。Baker et al.的统计数据同样显示,中国经济政策的不确定性在不断提高。[7]显而易见,经济政策不确定性会影响企业和农民对经济形势的判断和预期,从而影响其行为决策并进一步影响农民收入的变化。因此,非常有必要系统考察经济政策不确定性这一重要因素对农民收入增长的影响。

纵观既有研究,学者们对于经济政策不确定性的研究对象多为企业,研究内容更多集中在经济政策不确定性对企业金融化、投资决策、创新、融资成本等的影响[8][9][10][11],而把研究对象置于农民群体的文献几乎没有,更鲜见有经济政策不确定性对农民收入增长影响的研究成果。然而,经济学基本原理和国内外发展实践证明,要洞悉影响农民收入增长的关键变量,绝不能忽视经济政策不确定因素的重要影响。一方面,经济政策不确定性会削弱企业的就业创造能力和提高企业的就业破坏程度[12],从而影响劳动就业及其就业者的收入水平;另一方面,经济政策不确定性会造成农产品价格波动[13][14],进而影响农产品销售和农民收入增长。以此推之,经济政策不确定性还会通过影响投资来影响农民收入增长。因此,本文尝试以经济政策不确定性为切入点,以农村投资增长作为中介变量,研究经济政策不确定性对农民收入增长的影响及其作用途径。

与现有研究相比,我们的贡献在于:第一,基于经济政策不确定性(对企业)的研究成果不断增多,本文将经济政策不确定性的影响延伸到农民收入增长领域,拓展了经济政策不确定性研究的范围和广度,为农民收入增长影响因素分析提供了新的视角。第二,基于现有文献研究经济政策不确定性对于投资影响的局限性,本文将农村投资增长作为中介变量研究了经济政策不确定性对农村投资进而对农民收入增长的影响,这是对已有研究的进一步深化。按经验观察和理解,为了更好增加农民收入就需要对涉农政策进行调整,但本文更多考虑经济政策调整本身所产生的不确定性会对农民收入产生何种影响,这是探讨农民收入增长的新视角。本文以下部分的结构安排是:第二部分为文献综述与研究假设,第三部分为研究数据与研究设计,第四部分为实证结果,第五部分为稳健性检验,第六部分为研究结论与建议。

二、文献综述与研究假设

关于经济政策不确定性的研究多以企业为研究对象,持续稳定的经济政策有助于企业稳定收益、抵御风险和促进投资;反之,经济政策不确定性增加了企业对投资的抑制效应,对涉农企业更是如此。这种抑制效应分为多个方面,且有异质性。第一,从资产的可逆性方面考虑,当资产的可逆性越小时经济政策不确定性对企业固定资产投资的抑制效应越大,按照企业的所有制和规模划分,这种抑制效应在民营企业和小规模企业更为凸显[15];按照行业划分,农业企业投资的不可逆转性更大,大量的农业生产性投入资产都会变成沉没成本[16],因此经济政策不确定性对于农业企业投资的抑制效应更明显。第二,从与受政策因素影响程度的方面考虑,受政策因素影响大的企业经济政策不确定性对其投资的抑制效应更大。[17]农业是基础性产业,其重要性不言而喻,加之政府对“三农”发展的重视,其受政策影响的程度自然不会小。第三,从资本配置效率方面考虑,经济政策不确定性通过影响公司股价信息含量使资本配置效率下降,从而减少了企业投资规模,同时可能使企业放弃净现值为正的投资项目。[18]第四,从企业投资决策者的情绪和预期方面考虑,经济政策不确定性增加使投资人有更高的风险感知,这会对投资者情绪产生负面影响,企业投资决策者会因为对经济发展信心不足造成的情绪低沉而降低投资支出。[19]

不仅如此,金融部门对经济政策不确定性也有很强的敏感性[20],经济政策不确定性对银行信贷供给有显著的抑制效应,经济政策不确定性越大,银行信贷增速越低。[21]这是因为,当经济政策不确定性增加时,贷款的违约风险升高,尤其是涉农贷款。[22]此时,银行“自我保险”动机增强使得企业的银行贷款成本增加,银行贷款利率随之提高[23],这在中小型银行中表现得更加明显。当然,银行增加的成本也更多地转嫁给中小企业。[24]同样,经济政策不确定性升高,企业获得的银行贷款数量会减少,农业企业会因此减小投资规模。[25]因此,对于企业而言,当政策的不确定性增加时,投资的收益风险增加,投资的资金贷款成本上升,这两方面的抑制会导致投资减少,对于面向农村投资的农业企业和小规模企业,更是如此。从政府角度讲,当经济政策不确定性增加时,政府财政压力上升,政府会因此增加税收,从而增加了企业的税收负担进而抑制其投资。[26]概括来讲,完全有理由相信,政策不确定性增加会抑制农村投资增长。中国幅员辽阔,区域间经济发展水平存在较大差异,东、中、西部涉农企业的规模、抵御风险能力、融资能力各异,经济政策不确定性必然会对其投资决策差生异质性影响。因此,本文提出第一个假设:

假设1:经济政策不确定性升高对农村投资增长有抑制效应,抑制效应呈现区域异质性。

中国农村公共投资体现了很强的反贫困特征,在上级政府参与的投资中这一特征更加明显。[27]从经验上看,当农村投资增加时,农村基础设施得到改善,农民就业增加,经营环境优化,农产品市场得以拓展等,这些因素会促进农民收入增长。从理论上讲,在IS-LM模型中,当投资增加(货币政策不变)时,IS曲线向右移动,促进收入增加,增加的收入等于投资乘以投资乘数。对于整个市场是这样,对于农村市场、农村投资和农民收入之间也应如此。学者们也通过实证研究证明了这种关系的存在。例如,对新疆的研究发现,农业投资是农民收入增长的关键因素[28],局部来看此结论成立。对全国31个省(直辖市、自治区)的研究也证实,农业综合开发投资显著正向影响农民收入,而且会持续带动农民增收[29],从全国看此结论也成立。从长期来看,农业投资对农民收入的影响效应更显著。[30]更进一步,农村投资对农民收入各个组成部分影响的研究发现,农业投资会明显提高农民经营性收入,而非农投资则提高农民的经营性收入和工资性收入。[31]所以,无论从哪个角度看,农村投资增长都会促进农民收入增加。由此,本文提出第二个假设:

假设2:农村投资增长与农民收入增长呈正相关关系。

若假设1和假设2成立,经济政策不确定性降低会促进农村投资增长,农村投资增长促进农民收入增加。反之,经济政策不确定性增加则农村投资会降低,农村投资减少导致农民收入减少。进一步推理我们容易得到,经济政策不确定性增加会降低农民收入增长,而经济政策不确定性在影响农村投资方面存在区域异质性,进而在影响农民收入增长上也理应有区域差异。因此,本文提出第三个假设:

假设3:经济政策不确定性增加会抑制农民收入增长,且该抑制效应有区域异质性。

三、数据来源与研究设计

(一)数据来源与模型选择

本文采用2003-2017年30个省级(包括直辖市、自治区,西藏由于数据不全剔除)面板数据,数据来源于国家统计局中的国家数据、中国统计年鉴和wind数据库、Baker等人统计的中国经济政策不确定性数据以及全球经济政策不确定性数据。

对于模型的选择,本文通过F检验和豪斯曼检验,从混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型中选择。根据检验显示的结果,此处使用固定效应模型。至于采用个体固定效应模型、时间固定效应模型还是双固定效应模型,本文采用逐步添加尝试的方法,最后结合R2和变量显著状况进行选择。

根据前文提出的假设,经济政策不确定性负向影响农村投资增长从而负向影响农民收入增长。在实证中,我们首先检验经济政策不确定性负向影响农民收入增长;若此假设不成立,验证其他假设便无意义。验证假设3的模型如下:

Rigit=β0+β1EPUt+βiXit+δ+Uit

(1)

模型(1)中被解释变量为农民收入增长(Rig),EPU为核心解释变量,即经济政策不确定性;X为控制变量,包括地方GDP增速、地方政府财政支出、教育水平、网络发达程度、创新水平、交通便利程度、电力状况、农作物播种状况、自然灾害状况。δ有待实证检验,或为时间固定效应,或为个体固定效应,或为双固定效应,Uit为误差项。

Igit=β0+β1EPUt+βiXit+δ+Uit

(2)

模型(2)是为了验证假设1,其中被解释变量为农村投资增长(Ig),EPU为核心解释变量,即经济政策不确定性,X为控制变量。在模型(1)的基础上,模型(2)增加了利率作为控制变量。同样,δ有待实证检验,含义同上;Uit为误差项。

Rigit=β0+β1Igit+βiXit+δ+Uit

(3)

模型(3)是为了验证假设2,其中Rig为被解释变量,即农民收入增长,Ig为核心解释变量,即农村投资增长;X为控制变量,与模型(1)中的控制变量一致。δ含义同上;Uit为误差项。

(二)变量定义

1. 经济政策不确定性

关于经济政策不确定性的衡量,有学者用市长、市委书记变更衡量。[32][33]近年来,绝大部分学者采用Baker et al.构建的经济政策不确定性指数衡量。[34][35]该指数是Scott Baker等人基于《南华早报》文章关键词搜索构建的中国不确定性指数(月度数据)。为了转化成年度数据,可取其十二个月的算术平均、几何平均或者取其算术平均后除以100。本文沿用刘贯春等的做法,采用Baker et al.构建的经济政策不确定性指数月度数据加总除以100来衡量经济政策不确定性,其他算法考虑作为稳健性检验。

2. 农民收入增长

采用当年农村居民人均可支配收入除以上一年农村居民人均可支配收入减1衡量农民收入增长。

3. 农村投资增长

采用全社会固定资产投资减去城镇固定资产投资得到农村固定资产投资,用当年的农村固定资产投资除以上一年的农村固定资产投资减1衡量农村投资增长。

4. 控制变量

控制变量中地方GDP增速用当年地方GDP除以上一年地方GDP减1衡量,地方政府财政支出用地方财政一般预算支出衡量;教育水平用15岁及以上文盲率衡量(根据每年的人口抽样调查,用调查中15岁及以上文盲人数除以调查中15岁及以上总人数,2010年采用第六次人口普查的数据计算);网络发达程度用互联网上网人数衡量(其中,缺乏2016年的数据,用前三年平均增长人数加上2015年的互联网人数衡量);创新水平用专利申请授权量衡量;交通便利程度用铁路里程加上公路里程衡量;电力状况用农村发电量衡量;农作物播种状况用农作物播种面积衡量;自然灾害状况用受灾面积衡量;利率用6个月至1年短期贷款基准利率衡量。

四、实证结果

(一)主要变量描述性统计分析

如表1,农民收入增长最小值为-0.0354,最大值为0.0291,方差为0.0467,说明各省份各年份农民收入增长差异明显。农村投资增长最小值为-0.9955,最大值为1.9799,方差为0.2786,差异更明显,增长的最小值几乎比上一年下降一倍,增长的最大值几乎比上一年上升两倍,通过对原数据的观察发现增长的最大值是2009年的四川,而增长的第二大值是2008年的青海,为0.7673。因此1.9799属于极端值,可能原因是2008年汶川地震之后,大量的灾区重建使得农村投资增长很大。增长的最小值是2011年的上海,第二小值是2011年的江苏,为-0.9343,且-0.93—-0.8之间还有五个值,因此最小值不是极端值,出现农村投资增长率为负且绝对值接近1的原因是2012年统计口径发生变化,使得在数据上2011年农村固定资产投资出现下滑,全国各省份(包括市、区)农村固定资产投资增长出现绝对值都较大的负数,而上海城镇固定资产投资和全社会固定资产投资很接近,农村固定资产投资少,所以农村固定资产投资变动相同的量带来的比例变动更大(因此在文章的第五部分考虑剔除2011年的数据进行稳健性检验)。经济政策不确定性平均值为19.0299,最小值为7.7954,最大值为43.7799,方差为11.2297,说明近15年经济政策不确定性较大,最大值与最小值之间差异很大,方差也大,且通过观察原数据发现,中国经济政策不确定性呈上升趋势。

表1 主要变量描述性统计

(二)实证结果分析

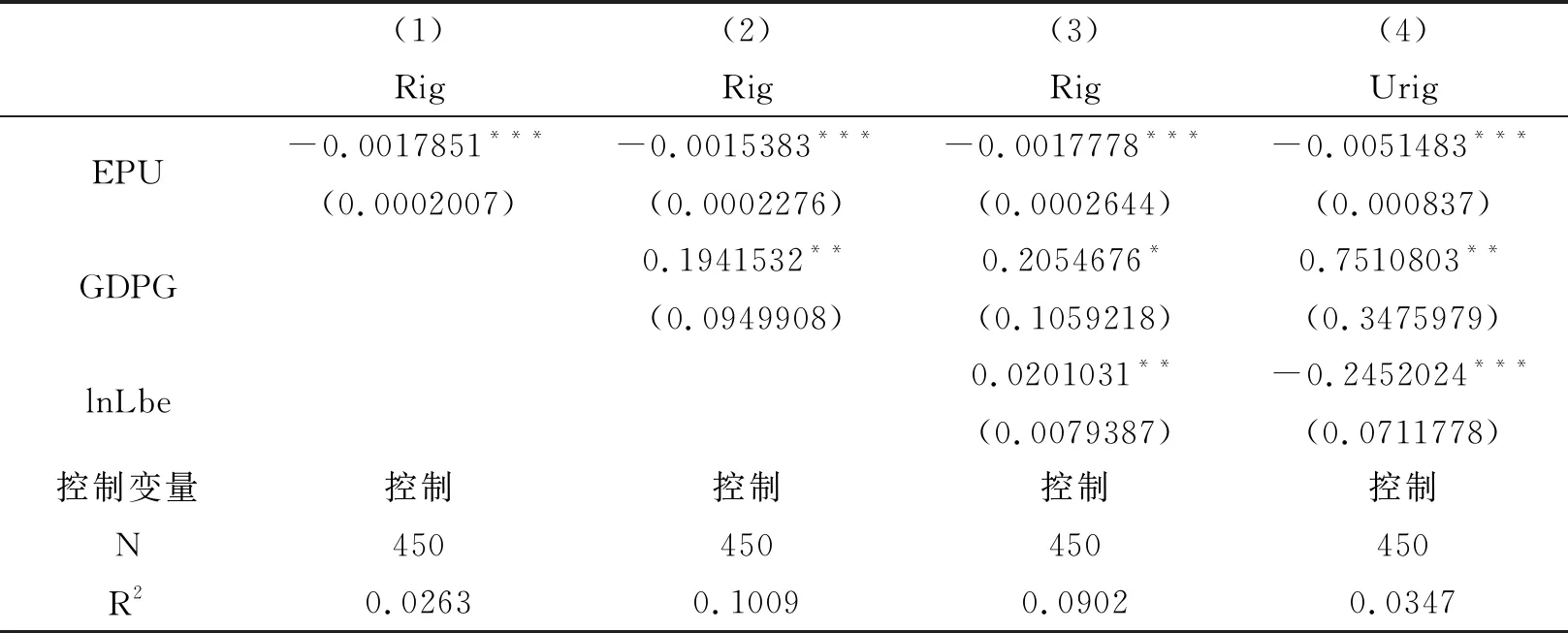

经过面板单位根检验(LLC检验),所有参与回归的变量在1%水平下平稳(地方政府财政支出取对数),所有估计均采用稳健性方差。从经验判断,对农民收入增长影响最直接的两个因素是地方GDP增速(GDPG)和地方政府财政支出(lnLbe)。在控制其他控制变量的前提下,把这两个变量逐步加入并列出实证结果。如表2,与预期一致,地方GDP增速正向影响农民收入增长,地方政府财政支出正向影响农民收入增长。经济政策不确定性(EPU)升高显著降低农民收入增长(Rig),且随着加入地方GDP增速和地方政府财政支出两个控制变量,经济政策不确定性系数变化不大,且保持在1%水平上显著,验证了假设3的前半部分。本文还探讨了经济政策不确定性对城乡收入差距(Urig)的影响,城乡收入差距用城镇居民人均可支配收入除以农村居民人均可支配收入衡量。结果显示,经济政策不确定性升高降低了城乡收入差距,说明经济政策不确定性对农村居民收入增长的负向影响小于对城镇居民收入增长的负向影响;回归结果也显示,地方政府财政支出同样减小了城乡收入差距,可能原因是近年来扶贫力度加大,地方政府财政支出中用于农村发展的比例增大。地方GDP增速增加拉大城乡收入差距,说明经济发展还没有跨过库茨涅兹拐点。不过,本文并没有加入地方GDP的二次项,不能讨论具体的拐点,当然这也不是本文探讨的重点。

表2 经济政策不确定性对农民收入增长的影响

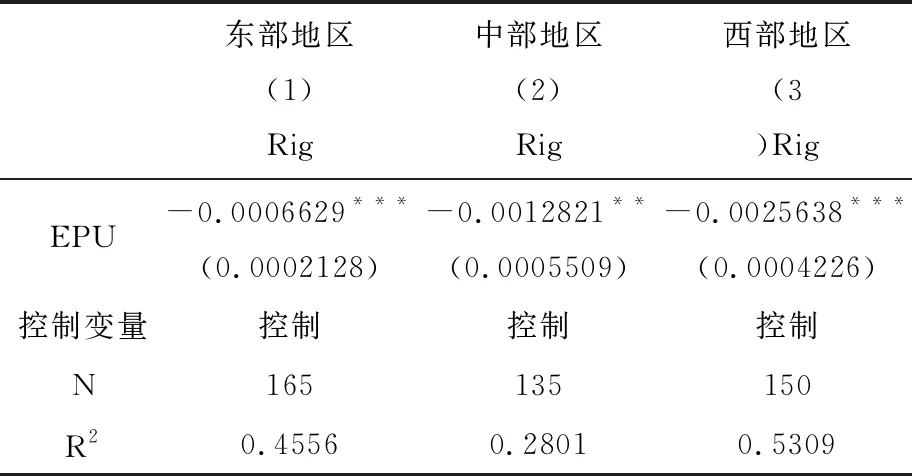

考虑到东、中、西部地区发展水平不一,经济政策不确定性对农民收入增长影响效应可能存在差异,因此本文将30个省级区域分为东、中、西部分别研究。[36]如表3,经济政策不确定性升高都显著抑制了农村居民收入增长,但是有区域异质性。其中,对西部的抑制效应最大,中部次之,对东部的抑制效应最小,这恰好验证了假设3后半部分。

表3 经济政策不确定性对农民收入增长影响的区域差异

基于经济政策不确定性对农民收入增长的影响,本文还尝试探讨其影响途径。通过文献回顾发现,现有研究成果肯定了经济政策不确定性对农村投资增长影响效应的存在。因此本文提出经济政策不确定性影响农村投资增长进而影响农民收入增长的作用途径与过程。上文的结果显示,经济政策不确定性对农民收入增长有负向影响,符合假设,也为下文研究其影响途径提供了基础。经济政策不确定性对农村投资增长的影响估计结果如表4所示。与上文一样,在控制了其他控制变量的前提下,列示几个主要控制变量的回归结果。回归结果显示,经济政策不确定性对农村投资增长(Ig)有负向影响,在逐渐加入其他控制变量后,EPU系数的绝对值有所降低,但依然是负数,且在1%水平上保持显著,验证了假设1前半部分。而利率(Ir)对农村投资增长有负向影响,符合经验判断。GDP增速对农村投资增长有正向影响,但是估计结果并不显著。地方政府财政支出对农村投资增长有负向影响,可能原因是地方政府财政支出和农村投资增长之间存在反向因果关系,因为当出现农村投资增长下降时政府为刺激农村投资增长就会增加财政支出,也有可能是政府支出使得其他投资主体对农村的投资有“挤出效应”,但是估计结果并不显著。

表4 经济政策不确定性对农村投资增长的影响

与上文相对应,经济政策不确定性对农村投资增长也分不同区域进行分析。如表5所示,经济政策不确定性抑制农村投资增长,但对东、中、西部地区的抑制效应有差异,对西部抑制效应最大,中部次之,东部最小,这验证了假设1后半部分。经济政策不确定性对农村投资增长的影响有区域异质性,可能原因是,不同区域农村投资对政府的经济政策依赖程度不同,使得政策变动时投资决策不一样。地方政府在招商引资的过程中会对投资企业进行补贴,而地方政府的政策目标更倾向实现区域平衡,因此西部地区获得补贴的企业的概率更高。[37]所以,西部地区农村投资增长对政府经济政策的依赖性较高,经济政策不确定性对其负面影响相应就最大。

表5 经济政策不确定性对农村投资增长的区域影响

在这里,经济政策不确定性对不同区域的农村投资增长抑制效应大小与对不同区域农民收入增长抑制效应大小相对应,也为农村投资增长在经济政策不确定性影响农民收入增长的过程中发挥中介作用提供了很好的证据。但是,可能分开研究样本量降低的缘故,估计结果显著性有所降低。

最后,验证农村投资增长与农民收入增长之间的关系。如表6所示,农村投资增长促进了农民收入增加,在控制其他控制变量的前提下逐步加入主要控制变量,结果显示农村投资增长的系数变化不大,且在5%水平上保持显著,验证了假设2。与上文一致,地方GDP增速对农民收入有正向影响,地方政府财政支出对农民收入增长有正向影响,但是地方GDP增速估计结果不显著。

至此,上文中提出的3个假设皆得到验证,也证实了经济政策不确定性影响农村投资增长进而影响农民收入增长的作用途径。

表6 农村投资增长对农民收入增长的影响

五、稳健性检验

(一)内生性问题

本文模型中加入了较多控制变量,较多的控制变量可以解决遗漏变量问题,还控制了固定效应,有效解决了内生性问题。但出于稳健性考虑,本文将全球经济政策不确定性作为工具变量(全球经济政策不确定性年度数据仍用十二个月度数据加总除以100衡量),采用两阶段最小二乘法估计,结果如表7(只列出了第二阶段的回归结果)所示,结论与上文一致,即经济政策不确定性负向影响农民收入增长,也负向影响农村投资增长,且估计结果在1%水平上显著。通过检验工具变量与解释变量的相关性,两个检验结果都显示最小特征值统计量远远大于5%水平上对应的值,拒绝工具变量为弱工具变量的原假设,因为只有一个工具变量,故不存在过度识别检验。在理论上,全球经济政策不确定性可以作为工具变量。

表7 稳健性检验结果

(二)重新定义农村投资

用农、林、牧、渔投资增长代替农村投资增长,检验经济政策不确定性对农民收入增长影响的中介作用,结论与上文一致。

(三)经济政策不确定性

采用不同计算方法,用12个月的经济政策不确定性的平均数和中位数衡量年度经济政策不确定性,分别检验对农民收入增长和农村投资增长的影响,结论与上文一致。

(四)反向因果关系

考虑到可能存在农民收入增长降低和农村投资增长降低才促使经济政策调整,从而加大经济政策不确定性的反向因果关系。本文检验了经济政策不确定性滞后一期对农民收入增长和农村投资增长的影响,结论依然是对两者都有负向影响。

(五)极端值的影响

由于2012年统计口径有所变化,导致2011年的农村固定资产投资较2010年有大幅下降,全国各地农村投资增长出现负数,且绝对值都比较大。因此,考虑剔除2011年的极端值对结论重新检验,结论与上文一致。

六、结论与建议

本文采用Baker et al.构建的经济政策不确定性指数,利用2003-2017年全国30个省级(包括直辖市、自治区)面板数据,实证分析了经济政策不确定性对农民收入增长的影响并探讨了其影响途径。研究发现,经济政策不确定性升高会抑制农民收入增长,同时缩小了城乡收入差距,且对农民收入增长抑制效应有区域异质性,对西部的负向影响最大,中部次之,对东部的影响最小。农村投资增长起到中介作用,经济政策不确定性通过负向影响农村投资增长进而影响农民收入增长。在通过使用工具变量、重新定义变量、改变变量算法、将核心解释变量滞后一期、剔除极端值进行检验后,结论依然成立。

当下,农民收入结构正发生重大转变,由单一的靠家庭经营性收入转变为各项收入协同增长。由于转移性和财产性收入具有不确定性和暂时性特征,所以工资性与经营性收入将作为两大主要收入来源“并驾齐驱”地带动农民收入持续、快速、稳定增长。[38]面对农民收入要实现由“输血”向“造血”的根本性转变,高质量的涉农投资无疑会成为“造血”机制形成的重要动力。因此,在运用农业投资促进农民收入增长的政策选择上,应采取长期政策并通过建立持续稳定的投资增长长效机制,促进乡村振兴战略实施过程中农村投资保持稳定增长,从而达到促进农民增收的目的。[39]

第一,就政策调整本身来说,政府应该防止政策频繁变动。中国经济发展进入新常态,经济增速由高速向中高速转变,农村调结构、补短板势在必行。但新常态下的高质量发展不是不要增长速度,更不是“一刀切”,政府在全面深化改革的过程中应注意保持政策的相对稳定,政府主要官员更换后要“一张蓝图干到底”。同时,通过发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府功能,引导涉农投资主体形成合理的政策稳定预期,非常有助于降低政策风险,营造良好的投融资环境,实现农村经济转型和促进农业现代化发展,并最终为持续促进农民增收提供保障条件。

第二,就政策变动的影响来说,要降低经济政策不确定性对农村投资增长的影响程度。当政策不确定性升高时,金融机构的“自我保险”动机使得涉农企业贷款成本上升、企业贷款减少,从而会抑制投资;但是当融资可获得性较大时,抑制效应并不显著。而且,这种抑制效应主要来自于债权融资,而不是股权融资。[40]所以,政府在引导金融更好服务于农村实体经济的过程中,应该加大培育成长性好的企业并支持符合条件的涉农企业上市,推进农产品期权期货市场建设,扩展农业企业投融资渠道,分散和化解涉农投资的风险,降低企业涉农投资对经济政策不稳定性的敏感程度。同时,涉农投资的企业不能是政府养在“温室里的花朵”,对农投资不能只依靠政府补贴,要在形成更加定型的制度体系的过程中加强落后地区的市场化进程,不断促进全方位对外开放的制度保障和基础设施建设,从而降低农村投资对政府政策的依赖程度。

第三,就降低经济政策不确定性的负面影响来说,通过农业现代化、三产融合提升农业领域的投资回报水平,达到促进农民增收还需要不同经济政策之间在一定程度上的协同互促。例如,乡村振兴中新型生产方式的培育、涉农中小企业的多元化投资、农业产业链延伸等,不仅需要农村土地政策、收入分配政策、财税金融政策的支撑,还需要农业保险政策、农村扶贫政策以及农村治理能力与治理体系的创新,并且需要分短期和长期区别不同政策对于农业投资和农民增收的政策效应。这同时对政府经济政策体系的完善与治理能力现代化提出了更高要求和新的挑战。

注释:

[1] 袁 航、张金山:《乡村振兴:消解二元经济结构的必由之路》,《税务与经济》2018年第6期。

[2] 李晓龙、冉光和:《农村产业融合发展如何影响城乡收入差距——基于农村经济增长与城镇化的双重视角》,《农业技术经济》2019年第8期。

[3] 穆红梅:《城镇化水平与城乡收入差距关系研究——基于收入结构视角》,《经济问题》2019年第8期。

[4] 丁箐岚:《中国农产品价格对城乡收入差距影响的实证检验》,《统计与决策》2019年第15期。

[5] 龚明远、周京奎、张 朕:《要素禀赋、配置结构与城乡收入差距》,《农业技术经济》2019年第6期。

[6] 邹 克:《普惠金融、农业TFP变动与城乡收入不平衡——基于普惠金融结构性问题视角》,《金融经济学研究》2019年第2期。

[7] 斯坦福大学和芝加哥大学联合发布的月度中国经济政策不确定指数(http://www.policyuncertainty.com/china_epu.html)。该指数是Scott Baker, Nick Bloom, Steven J. Davis和Xiaoxi (Sophie) Wang在《南华早报》的基础上为中国制定的一个经济政策不确定性指数。该指数按月计算,从1995年1月至今,中国经济政策的不确定性不断提高可从指数的趋势得出。

[8] 彭俞超、韩 珣、李建军:《经济政策不确定性与企业金融化》,《中国工业经济》2018年第1期。

[9] 陈国进、王少谦:《经济政策不确定性如何影响企业投资行为》,《财贸经济》2016年第5期。

[10] 顾 欣、张雪洁:《经济政策不确定性、劳动力成本上升与企业创新》,《财经问题研究》2019年第9期。

[11][24] 宋全云、李 晓、钱 龙:《经济政策不确定性与企业贷款成本》,《金融研究》2019年第7期。

[12] 逯宇铎、杜小飞:《经济政策不确定性与异质性企业就业变动:理论与实证研究》,《当代经济科学》2019年第5期。

[13] 张俊华、花俊国、唐华仓、吴一平:《经济政策不确定性与农产品价格波动》,《农业技术经济》2019年第5期。

[14] 谭 莹、胡洪涛、李大胜:《经济政策不确定性对农产品产业链的价格冲击研究》,《农业技术经济》2018年第7期。

[15][35] 刘贯春、段玉柱等:《经济政策不确定性、资产可逆性与固定资产投资》,《经济研究》2019年第8期。

[16] Serra T.,Stefanou S.,Gil J. M.,Featherstone A. ,“Investment rigidity and policy measures”,EuropeanReviewofAgriculturalEconomics, vol.36,no.1(2009),pp. 103-120.

[17] 饶品贵、岳 衡、姜国华:《经济政策不确定性与企业投资行为研究》,《世界经济》2017年第2期。

[18][32] 陈德球、陈运森、董志勇:《政策不确定性、市场竞争与资本配置》,《金融研究》2017年第11期。

[19] 靳光辉、刘志远、花贵如:《政策不确定性、投资者情绪与企业投资——基于战略性新兴产业的实证研究》,《中央财经大学学报》2016年第5期。

[20] Mobeen Ur Rehman,Nadia Asghar,Javed Hussain,“Are disaggregate industrial returns sensitive to economic policy uncertainty”,StatisticalMechanicsanditsApplications,vol.27,no.5(2019),pp.111-125.

[21] 沈 悦、马续涛:《政策不确定性、银行异质性与信贷供给》,《西安交通大学学报》(社会科学版)2017年第3期。

[22] 尹志超、谢海芳、魏 昭:《涉农贷款、货币政策和违约风险》,《中国农村经济》2014年第3期。

[23] Badar Nadeem Ashrafa,Yinjie Shen,“Economic policy uncertainty and banks’ loan pricing”,JournalofFinancialStability.vol.44(2019),pp.23-38.

[25] 姚文韵、刘冬杰:《我国农业上市公司融资来源与投资规模的关系研究》,《农业经济问题》2011年第8期。

[26] Dandan Dang,Hongsheng Fang,Minyuan He,“Economic policy uncertainty, tax quotas and corporate tax burden: Evidence from China”,ChinaEconomicReview,vol. 56〗(2019),pp.143-156.

[27] 张林秀、白云丽、杨云帆、王卫东:《改革开放以来农村公共投资演进及效果分析》,《农业经济问题》2018年第8期。

[28] 何 剑、崔钰雪:《农民收入与农业投资的实证研究——以新疆为例》,《农业技术经济》2005年第4期。

[29] 赵勇智、罗尔呷、李建平:《农业综合开发投资对农民收入的影响分析——基于中国省级面板数据》,《中国农村经济》2019年第5期。

[30][39] 刘耀森、左正强:《农业投资与农民收入增长关系的动态计量经济分析》,《经济问题》2011年第8期。

[31] 王 健、胡美玲:《农村投资、农业生产率对农民收入影响的实证检验》,《统计与决策》2019年第17期。

[33] 罗党论、廖俊平、王 珏:《地方官员变更与企业风险——基于中国上市公司的经验证据》,《经济研究》2016年第5期。

[34] Venky Nagar,Jordan Schoenfeld,Laura Wellman,“The effect of economic policy uncertainty on investor information asymmetry and management disclosures”,JournalofAccountingandEconomics,vol.69(2019),pp.36-57.

[36] 东部地区包括北京、河北、浙江、山东、上海、江苏、天津、福建、辽宁、广东、海南;中部包括山西、内蒙古、河南、黑龙江、湖北、江西、吉林、安徽、湖南;西部包括四川、青海、甘肃、云南、陕西、贵州、重庆、宁夏、新疆、广西。

[37] 韩 超:《战略性新兴产业政策依赖性探析——来自地方政府补贴视角的实证检验》,《经济理论与经济管理》2014年第11期。

[38] 王小华:《中国农民收入结构的演化逻辑及其增收效应测度》,《西南大学学报》(社会科学版)2019年第5期。

[40] 才国伟、吴华强、徐信忠:《政策不确定性对公司投融资行为的影响研究》,《金融研究》2018年第3期。