西地那非联合肺表面活性物质治疗新生儿肺动脉高压的疗效与安全性评价

2020-10-12卢国琇张娜娜韦金苗

卢国琇 张娜娜 韦金苗

新生儿持续性肺动脉高压是儿科临床上常见的一种由多种因素所致的肺血管阻力急剧增高性疾病,临床主要表现为严重低氧血症,多伴有全身发绀等症状[1]。新生儿持续性肺动脉高压在新生儿中的发病率虽然很低,但是发病后如得不到及时有效的治疗,将会引起继发性肺炎、窒息、呼吸窘迫综合征及下肢深静脉血栓等并发症,严重者甚至威胁患儿生命,该疾病致残率、死亡率极高,是新生儿期死亡的主要原因之一[2]。目前儿科多采用氧疗、纠正酸中毒、机械通气及肺表面活性物质(PS)替代治疗等方式治疗新生儿持续性肺动脉高压,其中机械通气和PS替代治疗凭借其操作简单的优势,在新生儿重症监护室中已经得到普遍应用[3]。但是大部分临床儿科医生反映,该病单一治疗效果不太理想,未能有效改善患儿心肺功能[4]。本研究选取2015年1月-2017年12月广西河池市第一人民医院儿科收治的32例新生儿持续性肺动脉高压患儿为研究对象,旨在评价西地那非联合肺表面活性物质治疗新生儿肺动脉高压的临床疗效与安全性。

资料与方法

一、一般资料

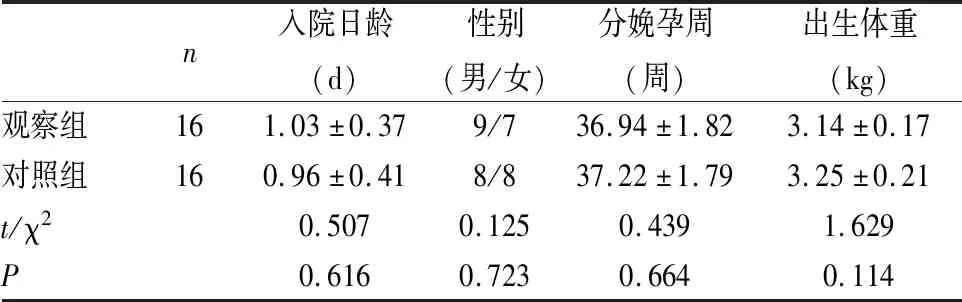

选取2015年1月-2017年12月广西河池市第一人民医院儿科收治的32例新生儿持续性肺动脉高压患儿为研究对象,包括13例呼吸窘迫综合征、9例窒息、7例胎粪吸入综合征和3例新生儿肺炎。其中男17例,女15例;分娩孕周35~42周,平均(37.03±1.64)周;出生体重2.23~4.06 kg,平均(3.22±0.17)kg;入院时日龄0.12~2.15 d,平均日龄(0.98±0.41)d。入选标准:均符合新生儿持续性肺动脉高压临床诊断标准;均经过生化指标及影像学检查确诊为新生儿持续性肺动脉高压;患儿家属均对本研究知情同意,且能配合本研究治疗方案及调查随访。排除标准:临床资料不完整患儿;患儿家属不配合治疗者;合并其他疾病或者早产儿;治疗过程中转院的患儿。按照随机数字法将入选的32例患儿分为观察组和对照组,每组各16例。两组患儿性别构成、分娩孕周、出生体重、入院日龄及病征构成等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性(见表1、2)。

表1 两组患儿一般资料比较

表2 两组患儿病征构成的比较[n(%)]

二、治疗方法

两组患儿入院后均及时给予抗感染、纠正酸中毒、维持体内水电解质平衡等常规基础治疗。对照组患儿在此基础上进行PS治疗,经气管一次性注入,剂量为150~200 mg/kg。观察组患儿在对照组PS治疗的基础上联合西地那非进行治疗,将枸橼酸西地那非混悬液经鼻饲管注入(0.5 mg/kg,q6h),控制药物温度为37~38 ℃。本研究已获得广西河池市第一人民医院医学伦理委员会的批准,且患儿家属均对本研究知情并签署知情同意书。

三、观察指标

分别于治疗前、治疗后12 h、治疗后24 h对两组患儿的pH值、动脉血氧分压(PaO2)、吸入氧浓度(FiO2)、肺动脉压进行测定,并记录两组患儿的呼吸机使用时间、氧疗时间、住院时间,进行比较分析。此外,比较两组患儿治疗后不良反应发生情况及临床疗效。采用Ramsay评分法对患儿进行镇静评分[5]:分为0~3分,患儿处于睡眠状态,轻轻刺激患儿眉间时,其口唇部表现为迟钝反应,为1分;患儿处于清醒状态时,表现为比较安静,为2分;患儿处于清醒状态时,表现为躁动不安,为3分。临床疗效判断标准[6]:治疗后,患儿临床体征、症状彻底消失,肺动脉压<40 mmHg,PaO2>80 mmHg,PaCO2介于35~40 mmHg之间,血压维持正常则为治愈;治疗后患儿临床体征、症状得到明显改善,肺动脉压介于40~50 mmHg之间,PaO2介于60~80 mmHg之间,PaCO2介于40~60 mmHg之间,血压维持在正常范围内则为好转;治疗后患儿的临床体征、症状均没有得到改善,肺动脉压>50 mmHg,PaO2<50 mmHg,PaCO2>60 mmHg,血压不稳定则为无效。总有效率=(治愈例数+好转例数)/总例数×100%。肺动脉高压测量方法:肺动脉压=右室收缩压,利用三尖瓣返流法估测肺动脉收缩压(PASP),计算公式:RVSP=△P+SRAP(其中RVSP=右室收缩压;SRAP=收缩期右房压;△P=三尖瓣返流的最大压差),测量出三尖瓣返流最大压差后,加上右心房收缩压即得出肺动脉收缩压。

四、统计学方法

结 果

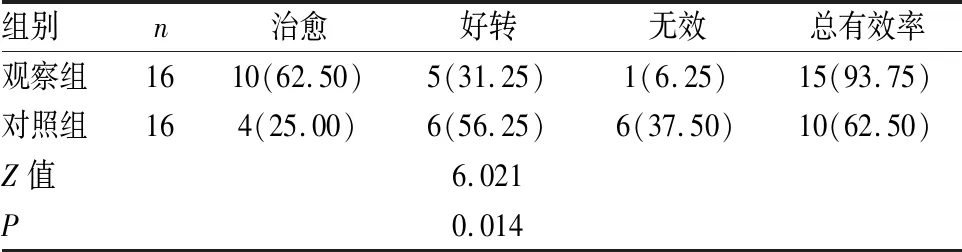

一、两组患儿临床疗效比较

经过治疗后,观察组患儿的治愈率、好转率和无效率分别为62.50%、31.25%和6.25%,而对照组患儿的治愈率、好转率和无效率分别为25.00%、56.25%和37.50,经Wilcoxon秩和检验发现,两组患儿间的临床疗效差异具有统计学意义(Z=6.021,P=0.014<0.05)(见表3)。

表3 两组患儿的临床疗效比较[n(%)]

二、两组患儿治疗前后血气指标比较

两组患儿治疗前的pH、FiO2、PaO2及肺动脉压等血气指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。与治疗前相比,两组患儿治疗12 h、24 h后的pH、PaO2水平均显著升高,FiO2、肺动脉压水平均显著降低,且观察组患儿12 h、24 h后的pH、PaO2水平均显著高于对照组,FiO2、肺动脉压水平均显著低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)(见表4)。

表4 两组患儿治疗前后血气指标比较

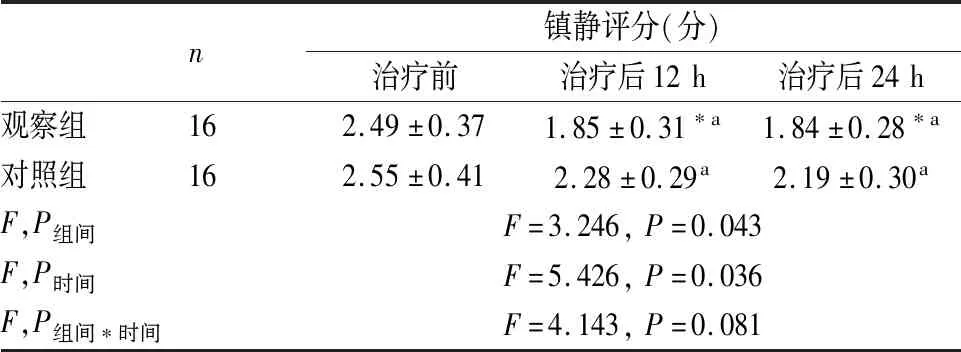

三、两组患儿治疗前后镇静评分比较

两组患儿治疗前的镇静评分相比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗12 h、24 h后,两组患儿的镇静评分较治疗前均显著降低,且观察组患儿治疗12 h、24 h后的镇静评分均显著低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)(见表5)。

表5 两组患儿治疗前后镇静评分比较

四、呼吸机使用时间、氧疗时间及住院时间比较

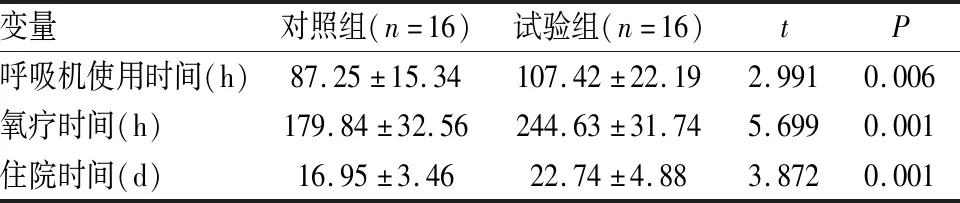

观察组患儿的呼吸机使用时间、氧疗时间及住院时间较对照组患儿均显著缩短,差异均具有统计学意义(P<0.05)(见表6)。

表6 两组间呼吸机使用时间、氧疗时间及住院时间比较

五、两组患儿不良反应发生情况比较

两组患儿在治疗过程中均未出现有低血压、心律失常、呕吐、肝功能受损、出血等不良反应。

讨 论

新生儿持续性肺动脉高压属于新生儿危重症,致死率极高,严重影响新生儿健康,临床应及早诊断与治疗。目前小儿持续性肺动脉高压的致病因素及发病机制尚未阐明,普遍认为小儿缺氧所导致的肺血管收缩、炎症因子的激活均是其发病的关键因素[7]。临床上以顽固性低氧血症为主要表现,严重者常伴有PS缺乏,极大地增加了患儿肺泡表面的张力,使肺功能进一步损伤,缺氧情况更加严重,使得肺血管进一步收缩,促使肺动脉压持续性升高,进而形成一种恶性循环[8-9]。因而,临床上在治疗新生儿持续性肺动脉高压时除采取抗感染、纠正酸中毒、改善微循环、机械通气以及维持水电解质平衡等基础治疗外,还给予患儿适量的PS,从而更好地改善患儿的低氧血症状[10]。同时PPHN治疗也是一个综合治疗过程,改善预后的关键是有效降低肺血管阻力及肺动脉压力[11]。现代药理学研究认为,西地那非是通过抑制cGMP的降解,使血管舒张因子释放增加,进而增强肺血管舒张,改善肺血流循环,从而发挥降低肺动脉压的效果,且其发挥作用过程中对体循环压力影响较小,已成为目前治疗新生儿肺动脉高压的一线药物[12]。因此,本研究尝试通过西地那非与PS联合应用来治疗新生儿持续性肺动脉高压,对其临床治疗效果与安全性进行评价。本研究结果显示,观察组患儿总有效率为93.75%,治愈率为62.50%均显著高于对照组患儿,提示西地那非与PS联用时,可显著提高新生儿肺动脉高压患儿的治愈率,即其临床疗效显著优于单一PS治疗,与潘益匆等人的报道结果一致[13]。本研究监测两组患儿治疗12 h、24 h后的血气指标,结果显示两组患儿治疗12 h、24 h后其pH、FiO2、PaO2、肺动脉压等血气指标均得到显著改善,且观察组患儿改善程度显著优于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05),表明西地那非与PS联用治疗新生儿肺动脉高压,在改善血气指标方面的效果更为显著,这对有效控制患儿的病情具有关键性作用。本研究进一步对两组患儿治疗12 h、24 h后的镇静情况进行了比较,结果显示两组患儿治疗后镇静评分均显著降低,且观察组患儿显著低于对照组患儿(P<0.05),提示西地那非联合PS治疗后有助于患儿处于更佳的状态,这可能是由于联合西地那非治疗后,患儿低氧血症得到显著改善,一系列的不适症状也得到缓解,与陈淑敏等人报道的结果近似[14]。本研究结果显示观察组患儿呼吸机使用时间、氧疗时间及住院时间均较对照组显著缩短(P<0.05),表明联合西地那非治疗新生儿肺动脉高压,可缩短患儿基础治疗时间,加速患儿康复。