“知食明德”课程的开发与实施

2020-10-09蒋瑛马月

蒋瑛 马月

摘要:审视当前食育缺失的现状,追溯食育历史,落实将食物与营养知识纳入中小学课程的要求,开发与实施“知食明德”课程,推进系列教育,聚焦学生德性养成。课程实施策略有:打造道禾广场,“内与外”建设知食场域;聚焦德禾课程,大力开发“P+S”明德体系课程;开展养禾活动,促进“家校社”三联动特色活动体验;观照生禾样态,强化“1+1”评价。

关键词:知食明德知食场域明德课程“1+1”评价

一、“知食明德”课程的开发

(一)缘起

赵荣光教授认为,食育是一种大众饮食生活知识传授、行为示范和观念影响的社会性信息传承与接受的现象。从狭义的角度看,食育涵盖与食物、营养和健康有关的常识,合理的膳食结构,科学的饮食方式和习惯,常见的食物基本烹饪技巧等。从广义的角度看,食育还包括熟悉常见的食物生产、国家粮食(食物)安全的概况,有意识地减少食物浪费,发扬中华优秀传统饮食文化以及与食物相关的创新行为等。目前,国内的很多城市和学校都已开展了食育推进的实践。江苏省常州市龙锦小学在探索的过程中,进一步扩大了食育的内涵与外延,构建了“知食明德”课程体系。

现下儿童对饮食的知识知之甚少,生活在城市的儿童更甚。学生在校用餐享受食堂的“全套服务”,回到家更是“饭来张口”,劳动意识、饮食观念缺乏,团结协作能力有待培养和锻炼,可谓“四体不勤,五谷不分”。传统饮食礼仪——宴饮之礼、待客之礼、进食之礼以及相应的饮食文化更是随之淡化。此外,我国传统的以植物性食物为主、以肉食和奶类食物为辅的膳食结构又受到西方饮食冲击。《中国居民营养与慢性病状况调查报告(2015)》显示:学龄儿童和青少年的超重率和肥胖率分别比2002年升高了5.1%和4.3%。

回顾历史,我国的食育文化源远流长:《礼记》中的“子能食食,教以右手”,让我们看到中国以食为载体的早期家庭教育模式;北魏贾思勰的《齐民要术》详细记载了农业生产、食品属性及食品制作等内容,充分体现了食育理念;经典故事“孔融让梨”以食说礼;古语“饮食贵有节,做事贵有恒”以食讲理。食育中蕴藏着深刻的国学精髓。

小学阶段是培育饮食价值观的关键时期,在小学阶段推进食育刻不容缓。由此,龙锦小学开发了“知食明德”课程。

(二)内涵解读

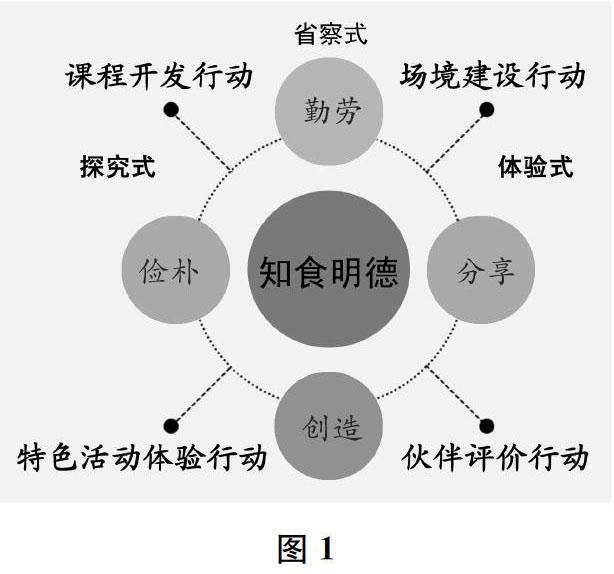

“知食明德”,顾名思义,是通过推进饮食观念、膳食营养知识、饮食卫生安全、烹饪知识技能等系列教育,聚焦学生德性养成。学校以食物为载体,以食物文化为核心,在家校协同、整合校内外资源的基础上,构建“知食明德”课程体系(见图1)。

“知食明德”课程采取场景建设行动、课程开发行动、特色活动体验行动、伙伴评价行动,以体验、探究、省察的方式,培育学生“勤劳”“俭朴”“创造”“分享”的品格。

勤劳以修身。让学生在农田耕耘、在科学种植中体会劳作的不易;在食物制作中、就餐岗位上体会服务的用心。亲身躬行,懂得“一粥一饭当思来之不易,半丝半缕恒念物力维艰”古训中蕴含的敬畏与感恩:敬畏天地万物的滋养、感恩天地人的养育,修身养性。

俭朴以养德。让学生在对蔬菜粗粮、膳食纤维的认知中,体会食之“俭朴”,学会科学饮食搭配;在饮食时的取与舍中,明白过犹不及、粗茶淡饭的意义,领会“仓廪实而知礼节”的内涵,从饮食礼仪习得、餐桌文明规范开始,俭养身心。

在劳作中创造。让学生在参与劳作的过程中明白“实其腹、强其骨、虚其心”“吃得好,学则饱;虚心学,学中创”的深意,力行创造之趣;在劳动的服务合作中体悟创造之乐,生发仁善之心。

在创造中分享。让学生在与大自然对话的美好中乐于与他人分享和谐之美,在耕耘烹饪的满足中乐于与他人分享食知识、食成果、食文化,体悟分享之乐,收获社会认同感。

二、“知食明德”课程的实施

在龙锦小学,我们把每一位学生都看成一棵稚嫩的“禾苗”,力求通过“知食明德”课程更好地助力这些“禾苗”健康阳光地成长。

(一)道禾广场:“内与外”的知食场境建设行动

场境建设是“知食明德”课程的重要组成部分。我们将这个场境形象地称为“道禾广场”。这个广场并非传统定义中的实体广场建筑,而是一个链接校内食育场所与校外食育基地的育人场境(见图2)。

1.校内食育场所。

校内食育场所由“一园”“一馆”“一室”构成。

“一园”:“四季耕种园”。我们在校园打造一块耕种园地,让学生零距离接触大自然、接觸农作物。在这里,有对应四季种植的本土农作物以及各种有机蔬菜,为学生提供自然的知食场所。不同年段的学生在教师的带领下,参与不同的耕种实践活动,经历种植、照管、收获的过程,感悟“汗滴禾下土,粒粒皆辛苦”的勤劳与艰辛。

“一馆”:“二十四味展馆”。我们把学校餐厅改造成了食育展馆,既发挥围绕传统二十四节气主题展示乡土饮食文化特色的功用,又担负指引学生参观、接触食育成果的功能。这里会展示学生自己完成的乡土文化研究报告、学生自己搭配食材制作的营养爱心便当等,会组织DIY营养早点品评会,吸引全校师生驻足学习。

“一室”:“五谷食验室”。这里也被我们称为食育教室,在此我们组织不同年级的学生通过选择食材、制作食物,形成不同程度的辨别健康食材的能力和制作健康食物的能力:会择取、清洗配料,能掌握简单的炒、煮、蒸、炖、凉拌等烹饪方式。例如,低年级学生可以在这里学习凉拌和拼盘,高年级学生可以学做煎牛排、西红柿炒鸡蛋。食育教室内还设置了上网和阅读区域,鼓励学生浏览食育公众号的“食话”内容,阅读与饮食知识、文化相关的书籍,线下、线上“齐步学”。

2.校外食育基地。

校外食育基地由“一所”“一库”“一店”组成。

“一所”即常州市蔬菜研究所。学校会定期组织学生利用综合实践活动的时间,参观蔬菜研究所,了解现代科技对于蔬菜品种以及培育种植工艺的改良,激发学生探究科技种植的兴趣。例如,学校组织六年级学生参观蔬菜研究所,了解蔬菜的种植方法和注意事项。在校园的小菜园种植蔬菜时,他们就会借鉴在研究所掌握的种植方法,种出营养价值更高的蔬菜。

“一库”即常州国家粮库。学校会带领学生到这里了解本地粮食生产、储备及供应的细节。例如,学生观摩了稻谷的加工、储存现场,就知道了本地水稻的产量、水稻生长所需的气候条件、加工水稻的流程等。之后,有的学生还扮成稻谷,向同学介绍稻米的生产、加工、储存及到达消费者面前的流程。这样的实地观摩学习,在拓宽学生视野的同时,使他们对本地的粮食生产细节有了更深刻的认识。

“一店”即传统饮食店。学校和常州当地的一些传统饮食店建立了联系,经常组织学生实地探究特色傳统美食的制作流程,领略本土饮食文化风貌。例如,带领中年级的学生参观常州银丝面馆,让他们目睹银丝面的制作工艺,聆听师傅讲述银丝面这一传统美食流传的故事和代代相传的工匠精神。无形中,学生就爱上了这道乡土美食,更爱上了充满乡土味的本地美食文化,增强了对家乡的热爱之情。

校内、校外育人场域的支持,增强了学生对本地农业生产的认识,提高了他们关注地方食品产业发展的意识,强化了他们的社会参与性,为其健全人格的养成奠定了基础。

(二)德禾课程:“P+S”明德体系课程开发行动

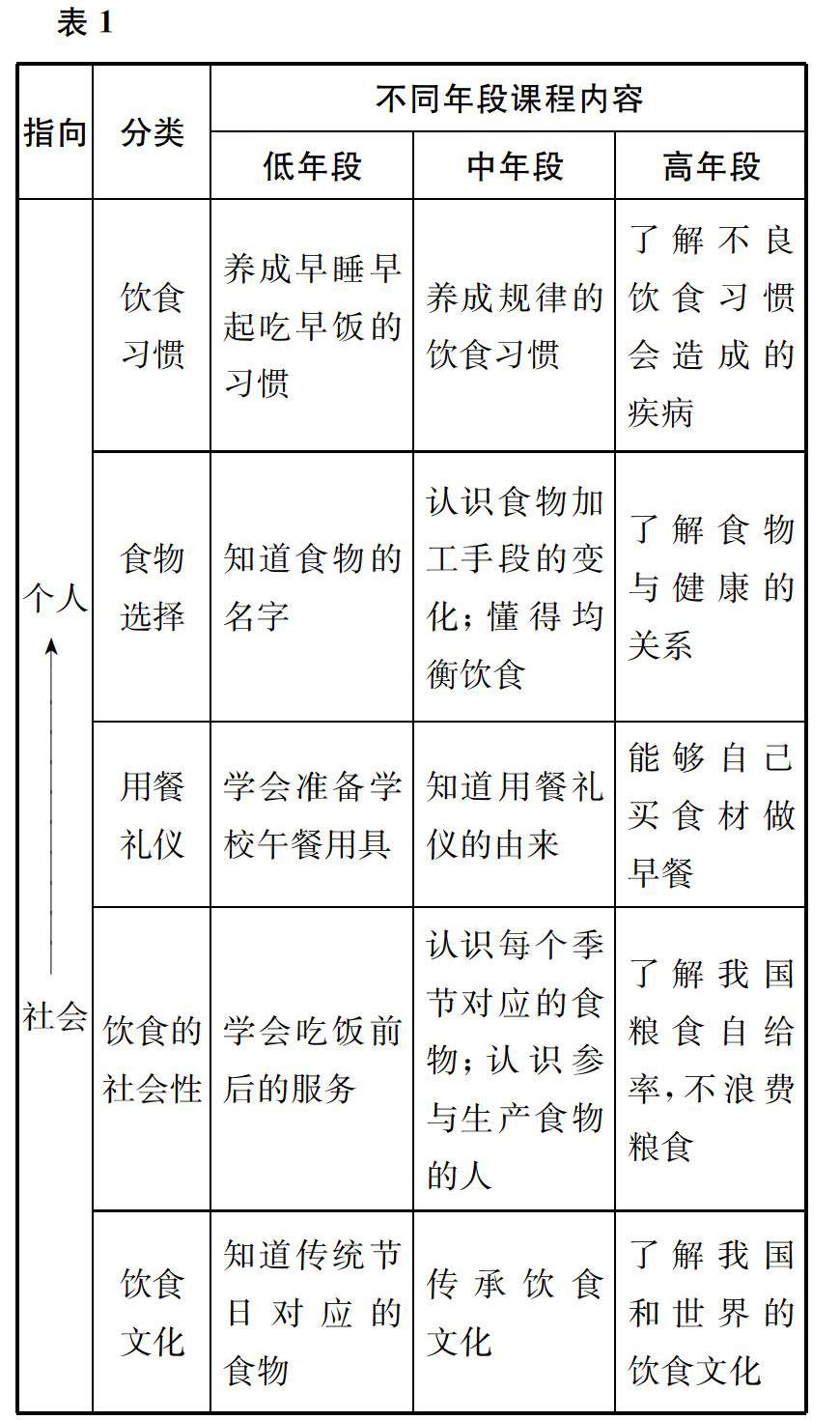

“知食明德”课程的核心是“德禾课程”,其“P+S”明德体系,从学生个人学习出发,指向社会性成长,包括:P(Personal)——个人饮食习惯、食物选择、用餐礼仪;S(Social)——饮食的社会性、饮食文化。“德禾课程”分低、中、高三个年段,按不同分类安排不同的内容(见表1)。

文化知道传统节日对应的食物传承饮食文化了解我国和世界的饮食文化“P+S”明德体系的内容涵盖学生的日常生活,覆盖整个小学生涯,使学生能够获得正确的与饮食相关的知识,并建立合理的饮食习惯。在此基础上,学生系统地了解饮食礼仪,熟悉本地食物的生产、加工和流通,以及饮食与健康的关系、中国饮食文化的基本内容。例如,饮食习惯方面,从养成早睡早起吃早饭的良好习惯到养成规律的饮食习惯,再到知道不良饮食习惯会导致何种疾病,是认知逐层升级的过程。再如,食物选择方面,从初步知道食物的名称到了解食物加工手段的变化和食物的营养构成,再进一步了解食物与健康的关系,能让学生在懂得“吃什么”的基础上,知道“怎么吃”和“为什么吃”。

有目的、系统性的“德禾课程”建设,让学生的品格涵育由个体生长走向了社会化成长。

(三)养禾活动:“家校社”三联动特色活动体验行动

食育,不仅仅是学校的教育活动,也是全民性的活动。食育责任不仅要由学校承担,也应由家庭、社会基地承担。学校开展“家校社”三联动特色活动体验行动,让学生穿行于学校餐桌、家庭餐桌、基地餐桌之间,在多层面的体验中养成品格。

1.校园午餐计划。

校园午餐不仅是为学生提供一顿饭,更是为培养学生饮食以及生活习惯做铺垫。

“餐服岗位”——餐前,一个班级的学生穿戴干净的围裙、口罩和帽子,有小组到餐车领取午饭,有小组确认有没有同学感冒、流鼻涕、手没有洗净,有小组在课桌上铺桌布;餐后,还有小组提醒同学自主整理,送餐盒回厨房,清扫教室、走廊等。领取午餐时,我们提倡学生真诚地感谢厨房的叔叔阿姨:“我们是××班的学生,感谢您为我们烹制美味的午餐!”

“餐前播报”——由学生轮流宣讲,宣读当天的食物来源小册子,告诉伙伴餐食所用的食材来自哪里、有哪些营养成分等。

“餐服小能手”——从“饮食安全与卫生”“愉悦进餐”“健康饮食”“饮食文化”“勤劳和感谢”5个层面制订标准,鼓励学生争当“餐服小能手”:将标注食品名称及其作用的食谱发给他们,让他们了解食物的种类、作用和营养知识;引导他们以本地材料烹饪传统食物,了解地域饮食特色,关心中国饮食文化,理解本地粮食生产、流通和消费过程;带着他们做好饭前饭后的清扫工作,注意搬运和分配食物时的安全;启发他们集中处理餐后垃圾,分类投放,形成环保意识;提醒他们食物是很多人辛勤劳动换来的,要对烹制食物、分餐的工作人员心怀感恩,从而建构良好的饮食态度和习惯。

2.家庭餐桌计划。

我们鼓励学生与家长分享在学校学到的饮食知识和技能,以将学校午餐与家庭晚餐相结合,形成一套完整的营养膳食体系。学校制订了详细的家庭餐桌计划(见图3),促使家长在家庭中开展食育。

“知食讲坛”:每月按主题邀请饮食文化研究者、健康教育老师、农艺专家、种植能手、营养师等开设讲座,让学生在聆听与对话中丰富对传统饮食文化的认知,普及食品安全知识,养成健康良好的饮食习惯和科学节俭的生活方式。

“食创作业清单”:按照一至六年级不同年段的学情,梳理学生需要掌握的膳食制作技能作业清单。低年段,以认知、辨别和选择食材,会凉拌和拼盘等为重点;中年段,以会选购食材,会用蒸、煮方式对食材进行加工,会适当选用厨房锅具等为重点;高年段,以运用多种方式料理食物,会对菜品进行合理的搭配,会简单的煎、炒为重点。此清单促使不同成长阶段的学生主动掌握力所能及的食物制作技能,及时进行自我反馈,合理安排自己和家人的饮食,制作家庭饮食菜单,带动家庭健康饮食习惯的养成。

“爱心小厨神”:在重阳节,让学生为家中的长辈制作一道健康美食,促使学生关注口味、食材与营养搭配;在父亲节、母亲节,让学生制作以“父母的美食菜单”为主题的贺卡,了解父母的喜好,设计适合父母身体情况的菜肴,放学后和父母一起烹饪食物,鼓励家长与孩子共度时光,在制作过程中与孩子进行以食育为题的谈话,讨论营养均衡的饮食模式等;儿童节到来之际,让学生与同伴互享爱的小点心,了解相关知识、制作方法、食物的文化寓意,感受创造食物、菜肴的乐趣。

家校联动合作,保证了食育有关联、有递进地进行。

3.基地“食践”计划。

学校还组织校外食育基地研学活动,带领学生以“饮食文化小学者”的身份,参观蔬菜研究所、粮库等地,了解蔬菜、粮食的生产情况,以及本地气候、风土文化、历史等,开展研究性学习。

组织地方名小吃体验活动,让学生在实践基地发现问题,合作分工,深入探究,增强学生对本地特产的认识。让他们在切身体验中,了解本地代表性美食和土特产,明晰购物和烹饪的实践经验。例如,在常州糕团店、银丝面馆开展活动时,教师设计了独特的教学过程:让学生分别扮演大麻糕、萝卜干、银丝面的角色,介绍其特点、做法、文化,调动学生参与的积极性。

此外,学校还将不同兴趣的学生结成特色社团,开展多元的社团活动,促进学生个性发展。例如,根据不同年段学生的能力,从食材的选择、制作、设计、开发等不同梯度,成立“锦作食坊”社团,定期开展美食爱心义卖、爱心自助餐等活动,让学生感受美食的魅力,争取让生活更美味;感受美食中的创意,力争让生活更有趣。再如,“食全食美”社团启发学生根据自己所掌握的食物知识和烹饪技能,创制美食,参加校园营养美食评比,如春游爱心便当大赛、水果拼盘比拼、美味早点秀等;鼓励学生参与学校膳食委员会的管理,参与制订学校一周菜谱。在各种社团的特色活动中,在各类品格养成的行动中,学生积极创造、分享,健康阳光成长。

(四)生禾样态:“1+1”评价行动

生禾样态“1+1”评价行动有两种形式:

一是为每个学生创建“知食明德”成长纪念册,由“学校+家长”协同评价。教师和家长既是纪念册创建者、实施者、参与者,又是评价者。例如,学生在食育中开展的小课题研究、项目式学习等,通过家长和老师的陪同实践以及即时评价,效果非常明显。当点滴进步被记入成长纪念册时,学生的参与主动性大大提升。

二是创建“锦作食坊乐享卡”“红领巾小食神争章”,以“学生+学生”的伙伴评价方式,推动学生之间建立行动共同体,按“建立信任—统一目标—分工协作—自我省察—伙伴评价”的步骤,凸显学习伙伴在评价中的主动性。例如,学生参与爱心早餐制作食育实践活动,彼此间就食材选择、菜单设计、制作细节、制作成果等进行相互评价。之后借助“锦作食坊乐享卡”,以积分的方式适度竞争,很好地调动了学生的参与积极性。再如,学生参与食育服务活动,相互就对方参与过程中所传递的饮食知识以及所表现出的服务意识、分享行为、情感体验等进行评价,并用“红领巾小食神争章”相互敦促。

两种形式的评价样态相辅相成、融合运用。教师和家长、学校与家庭在“实施—参与—评价”过程中,始终在知食明德的涵育场内,与学生共同生长。

食育,是落实立德树人根本任务的独特路径。“知食明德”儿童品格涵育行动,让学生懂膳食、会操作、习文化、明德行,并以此为基礎,为幸福人生奠基。

参考文献:

[1] 侯鹏,王灵恩,刘晓洁,等.国内外食育研究的理论与实践[J]. 资源科学,2018(12).