超声引导下颈神经根及星状神经节阻滞联合药物治疗带状疱疹后遗神经痛的疗效观察*

2020-10-09彭飞飞周脉涛司波李国威余天祥

彭飞飞,周脉涛,司波,李国威,余天祥

(1.江苏大学医学院,江苏 镇江 212000;2.中国人民解放军联勤保障部队第904 医院麻醉科,江苏 无锡 214000)

带状疱疹后遗神经痛(postherpetic neuralgia,PHN)是指带状疱疹皮疹愈合后持续时间超过1 个月的疼痛,是最常见的并发症[1]。全球成人带状疱疹患者的PHN 发病率约5%,50 岁及以上人群发病率在25%~50%[2]。PHN 的相关危险因素包括有严重皮疹及疱疹持续时间、急性带状疱疹发作期间的重度疼痛、前驱疼痛、高龄、患有免疫抑制疾病、糖尿病等[3]。临床治疗PHN 的方法很多,研究发现交感神经阻滞和椎旁神经阻滞是缓解PHN 疼痛的有效方法[4]。星状神经节阻滞(stellate ganglion block,SGB)通过阻滞交感神经,扩张血管,加快血流,改善局部组织缺血缺氧的状况和代谢异常,在PHN 的治疗中有独特优势。超声引导下颈神经根阻滞(cervical nerve root block,CRB)可在超声直视下将少量的消炎镇痛药液直接注射到病变神经根部附近,可迅速缓解病变神经根炎症,阻断疼痛感觉冲动向中枢传递,打破了PHN疼痛的恶性循环。本研究采用超声引导下SGB 联合CRB 辅以常规药物,治疗头颈部及上肢部位的PHN,患者依从性好,疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年1月—2019年4月中国人民解放军联勤保障部队第904 医院疼痛门诊及住院的PHN 患者60例作为研究对象。其中,男性26 例,女性34 例,年龄50~82 岁,病程1~6 个月。按随机数字表法将患者分为对照组和实验组,每组30 例。对照组:超声引导下SGB 联合药物治疗;实验组:超声引导下CRB 及SGB 联合药物治疗。纳入标准:①自然病程1~6 个月;②病变累及范围为C2~C7 神经分布区,病变区皮肤疱疹已消褪愈合,但遗留色素沉着,伴有针刺样神经病理性疼痛、神经异常感觉等;③能正确评估疼痛状况和程度,视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)≥6 分;④愿意遵守分配治疗和后续随访评估。排除标准:①免疫功能异常或需要免疫抑制治疗;②穿刺部位有感染或急性全身感染;③严重系统疾病;④凝血功能异常;⑤妊娠期或哺乳期;⑥对本研究所使用的药物过敏或其他不适宜行神经阻滞。本研究经医院医学伦理委员会批准(No:20160105),患者及家属签署知情同意书。

1.2 治疗方法

对照组:口服抗惊厥药加巴喷丁,第1 天晚口服300 mg,第2 天中午、晚上各口服300 mg,第3 天起早、中、晚各口服300 mg,3 次/d,连续服用4 周。口服抗抑郁药物阿米替林,每晚1 次,12.5 mg/次,连续4 周。超声引导下SGB,1 次/d,5 次/周,4 周为1 疗程。SGB 操作过程:患者平卧,头转向对侧,将高频探头置于患者锁骨上方往头侧方向移动,超声图像上显示有一个突出的后结节和一个不完整的前结节为C7 横突(斜坡状)。然后将探头接着向头侧轻微平移可见高回声的双峰骆驼征,此为C6 横突,C6 横突位于环状软骨切迹水平,在此影像图中,可清晰分辨颈动静脉、胸锁乳突肌、颈长肌等,颈中神经节位于颈长肌表面。采用高频线性探头,可以在超声引导下实时监控进针路径,针尖到达颈长肌表面后,回抽无血,缓慢推注0.25%罗哌卡因3 ml,观察药物扩散范围。SGB 成功的标志为出现Horner 综合征。SGB 操作时应注意,若病变区域集中在头面部,采用C6 水平进针阻滞,若病变区域位于上肢,则选择C7 水平阻滞。

实验组:口服用药及超声引导下SGB 治疗方案同对照组,在此基础上联合超声引导下CRB注射,1次/周,4 周为1 疗程。具体方法:依据上述SGB 的方法找到斜坡状的C7 横突及高回声双峰骆驼征的C6 横突,C6横突前结节最高大,前后结节之间的圆形或椭圆形低回声即为C6 神经根,将探头依次向头侧移动识别连续的颈椎节段。相应的受累神经根(C2~C7)依据患者的疼痛、皮肤色素沉着等部位确定,找到目标神经根后,打开彩色多普勒模式识别目标神经根附近是否存在血管,从而避免损伤血管导致血肿或血管内注射。在实时超声引导下确定进针路线,采用平面内进针,将针尖置入靶向颈神经根附近。确定针尖位置后,患者无放电样等异常感觉,回抽无脑脊液、血液后将药液缓慢注入,每个阻滞的目标颈神经根注入4 ml 0.075%罗哌卡因(内含复方倍他米松注射液0.25 ml,甲钴胺注射液0.25 mg)。采用该方法,对患者的每个受累神经根依次进行阻滞,根据PHN 受累区域的不同,每位患者被阻滞的颈神经根数目为1~5 个,本实验组的患者共被阻滞的颈神经根数目为79 个。所有操作均由同一位医生进行。

1.3 疗效评定

疼痛评分:对治疗前及治疗后第1 周、4 周、3 个月采用视觉模拟评分法(VAS)分别进行疼痛评估。0 分为无痛,1~3 分为轻度疼痛,>3~6 分为中度,>6~10 分为重度。疗效评价:治疗后3 个月的VAS评分与治疗前比较,VAS 评分改善程度≥75%为“治愈”;50%≤VAS 评分改善程度<75%为“显效”;25%≤VAS 评分改善程度<50%为“有效”,VAS 评分改善程度<25%为“无效”。总有效率=(治愈例数+显效例数)/观察例数。

睡眠状况评分:使用睡眠自评量表(self-rating scale of sleep,SRSS)评价,评分愈高,睡眠问题愈严重,最低为10 分(基本无睡眠问题),最高分为50 分(最严重),总分为10~50 分[5]。

抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS):包含共20 个项目,各个项目得分相加后乘以1.25 为标准分。中国常模评分界值为53 分,>53~62 分为轻度抑郁、>62~72 分为中度抑郁、>72 分为重度抑郁。分别记录两组患者治疗前和治疗后1 周、4 周以及3 个月时VAS、SRSS 及SDS 评分。

1.4 随访方案

所有患者治疗后1 及4 周内行门诊或病房随访,第3 个月进行电话随访,负责随访的同一位医生不清楚患者的具体组别情况。记录两组治疗前后各时间点的VAS、SRSS 及SDS 评分,计算治疗有效率,同时记录两组治疗期间的并发症。

1.5 统计学方法

数据分析采用SPSS 25.0 统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验或重复测量设计的方差分析,计数资料以例(%),比较用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般情况比较

两组患者性别构成比、年龄、BMI、神经定位节段、病程比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料比较 (n =30)

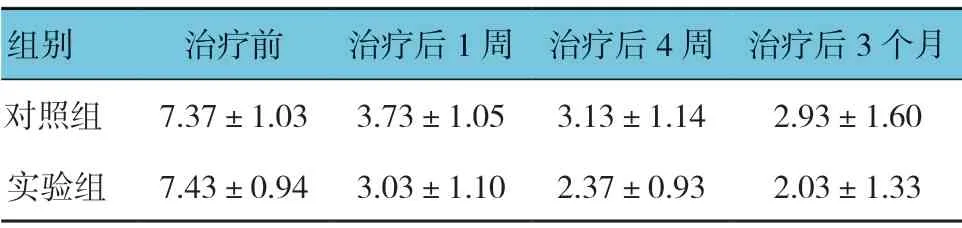

2.2 两组患者治疗前后VAS 评分比较

两组患者治疗前后各时间点VAS 评分比较,经重复测量设计的方差分析,结果:①不同时间点的VAS 评分有差异(F=518.664,P=0.000)。②两组的VAS 评分有差异(F=5.329,P=0.025),实验组VAS评分较低,相对镇痛效果较好。③两组的VAS 评分变化趋势有差异(F=4.749,P=0.005)。见表2和图1。

表2 两组患者治疗前后VAS 变化 (n =30,±s)

表2 两组患者治疗前后VAS 变化 (n =30,±s)

组别 治疗前 治疗后1 周 治疗后4 周 治疗后3 个月对照组 7.37±1.03 3.73±1.05 3.13±1.14 2.93±1.60实验组 7.43±0.94 3.03±1.10 2.37±0.93 2.03±1.33

图1 两组患者VAS 评分不同时间点变化趋势

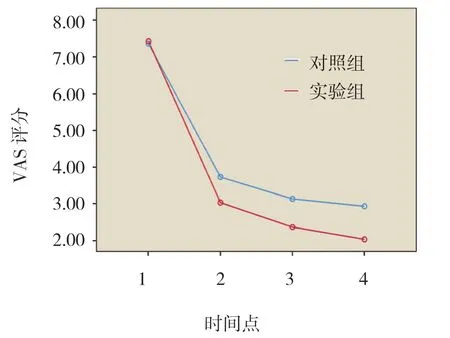

2.3 两组患者治疗前后SRSS 评分比较

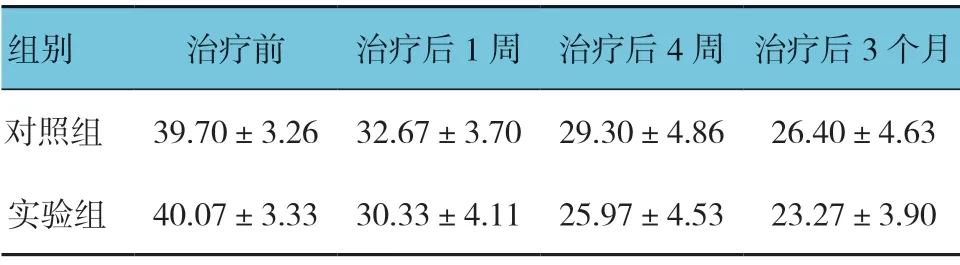

两组患者治疗前后各时间点SRSS 评分比较,经重复测量设计的方差分析,结果:①不同时间点的SRSS 评分有差异(F=329.784,P=0.000)。②两组的SRSS 评分有差异(F=5.393,P=0.024),实验组SRSS评分较低,改善睡眠效果较好。③两组的SRSS 评分变化趋势有差异(F=5.152,P=0.003)。见表3和图2。

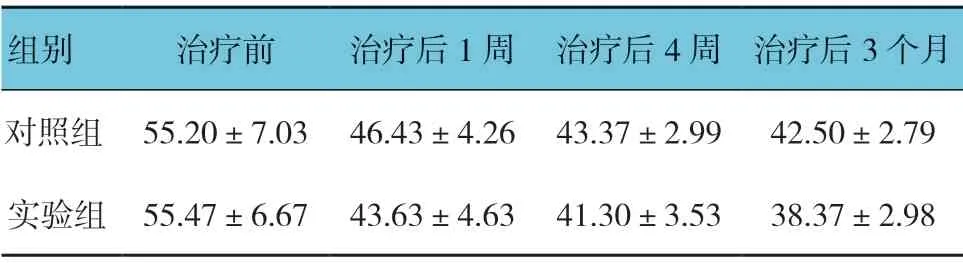

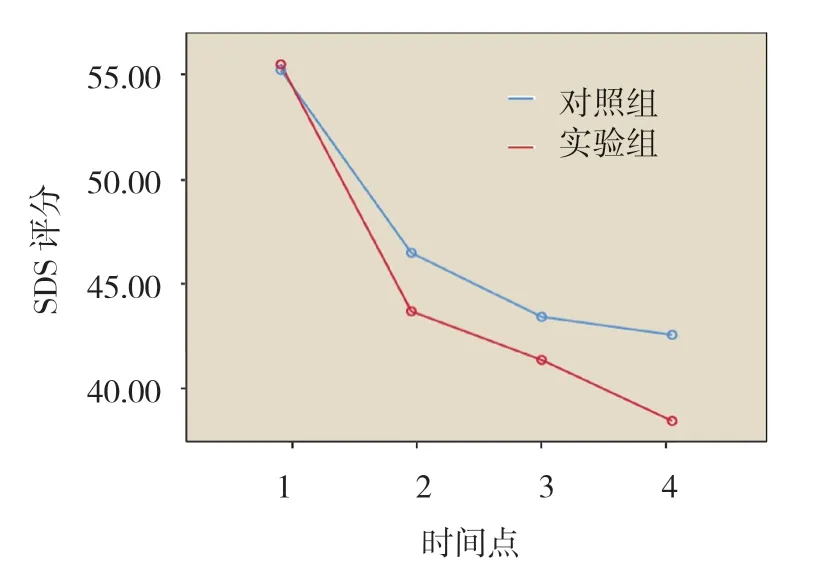

2.4 两组患者治疗前后SDS 评分比较

两组患者治疗前后各时间点SDS 评分的比较,经重复测量设计的方差分析,结果:①不同时间点的SDS 评分有差异(F=165.047,P=0.000)。②两组的SDS 评分有差异(F=4.654,P=0.035),实验组SDS评分较低,改善抑郁情绪效果较好。③两组的SDS 评分变化趋势有差异(F=10.553,P=0.000)。见表4和图3。

图2 两组患者SRSS 评分不同时间点的变化趋势

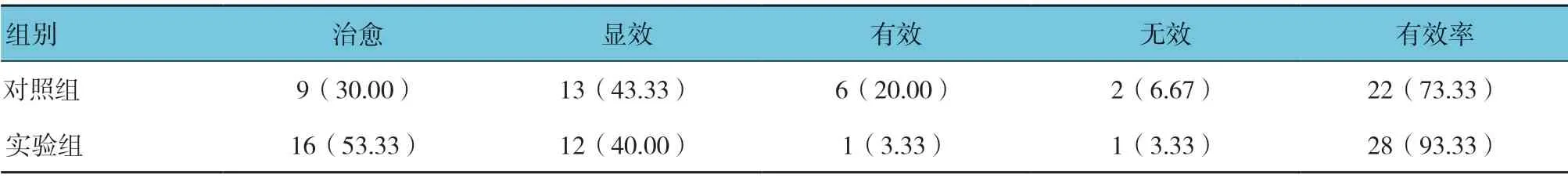

2.5 两组患者疗效比较

治疗后第3 个月时,实验组的总有效率为93.33%,对照组的总有效率为73.33%,经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=4.320,P=0.038)。见表5。

表3 两组患者治疗前后SRSS 变化 (n =30,±s)

表3 两组患者治疗前后SRSS 变化 (n =30,±s)

组别 治疗前 治疗后1 周 治疗后4 周 治疗后3 个月对照组 39.70±3.26 32.67±3.70 29.30±4.86 26.40±4.63实验组 40.07±3.33 30.33±4.11 25.97±4.53 23.27±3.90

表4 两组患者治疗前后SDS 变化 (n =30,±s)

表4 两组患者治疗前后SDS 变化 (n =30,±s)

组别 治疗前 治疗后1 周 治疗后4 周 治疗后3 个月对照组 55.20±7.03 46.43±4.26 43.37±2.99 42.50±2.79实验组 55.47±6.67 43.63±4.63 41.30±3.53 38.37±2.98

图3 两组患者SDS 评分不同时间点的变化趋势

表5 两组患者治疗后3 个月临床疗效的比较 [n =30,例(%)]

2.6 两组患者并发症比较

所有患者在治疗过程中均未出现严重并发症,无因无法耐受治疗方案而放弃治疗者。实验组与对照组分别有3 和4 例出现声音嘶哑,差异无统计学意义(P>0.05)。两组均有5 例出现注药后轻度头晕感,休息后缓解,未作特殊处理。

3 讨论

PHN 发病机制较为复杂,对中至重度疼痛的患者,单纯药物治疗通常效果不甚满意,临床上常联合运用神经阻滞等治疗方法。由于受累区域的敏感性,面唇部及臂丛分布区域的带状疱疹是PHN 的高危因素[3]。星状神经节的主要支配区域为头面部与上肢,SGB 可以有效改善这些区域的血液循环[6],SGB 后扩张血管,恢复神经内血流,防止神经缺血和损伤,缓解带状疱疹的疼痛[7]。陈付强等[8]发现,老年PHN 患者血清中TNF-α、IL-6 和IL-8 水平升高,IL-2 水平降低,提示机体可能存在免疫功能紊乱,有学者[9]发现PHN 患者血清神经肽Y 及P 物质浓度明显升高。研究[10]发现,通过降低体内炎症因子IL-6,可抑制交感纤维出芽和抑制形成“篮状”结构的作用。SGB 可以通过增加局部血液循环清除炎症介质如IL-6 等[11],改变淋巴细胞亚群和NK 细胞活性[12],促进神经修复。SGB 还能显著降低疼痛患者血液中的P 物质、血管紧张素2、皮质醇、5-羟色胺等[13]。

SGB 能有效缓解面颈部及上肢PHN,但星状神经节位置与重要血管、器官等相近,严重并发症可能导致硬膜外阻滞、食管损伤、气胸、血肿形成等[14]。C6水平阻滞因其解剖位置清晰,目标周围血管较少,超声引导下操作容易,所以与C7 阻滞相比,并发症少且轻,而C6 水平更容易阻滞头颈部交感神经,对上肢交感神经效果可能较差,支配上肢的交感神经由星状神经节下部发出,C7 水平穿刺更靠近星状神经节的位置,药液更易向下扩散,相较于C6 水平,C7 水平对于上肢交感神经的阻滞可能更完善[15]。因此在临床上,如果病变区域主要位于头面部,选择阻滞C6 水平,如果位于上肢,选择阻滞C7 水平,由于C7 星状神经节附近血管较多,注意避让椎动静脉和甲状腺下动脉等血管。尽量选在椎前筋膜深方且靠近突触外侧将药物注入,以避免引起内侧喉返神经的阻滞。

PHN 患者的背根神经节(dorsal root ganglion,DRG)出现脱水、神经元兴奋性改变、细胞数量减少、炎症细胞浸润等病理改变,是神经病理性疼痛研究的重要靶区。在超声引导下相应受累节段颈神经根阻滞可以在可视条件指导下将药液注入更接近发生炎症的DRG 部位附近,可减轻神经根或神经节的炎性水肿,最大程度地迅速缓解疼痛,减轻神经异常感觉如麻木、烧灼、触诱发痛等,多次有规律的阻滞可以起到阻断疼痛恶性循环、降低周围及中枢敏化的作用[16]。复合药液中罗哌卡因有感觉-运动阻滞分离、心脏和神经系统毒性小等优点,更适用于老年患者,复方倍他米松注射液(得宝松)为复方制剂,是一种中长效激素,每支(1 ml)含二丙酸倍他米松(按倍他米松计)5 mg和倍他米松磷酸钠(按倍他米松计)2 mg,对阻止伤害性传入的传递和异位神经放电的发生具有抗炎和稳定膜的作用[17],能够抑制组胺、前列腺素及其他炎症因子的生成、改善病变局部毛细血管通透性,改善微循环血流,减轻神经根的炎性水肿,有效缓解PHN 患者的疼痛程度。甲钴胺可促进核酸及蛋白的合成,促进病变区域周围神经髓鞘的修复,降低神经的损害。

因超声引导下颈神经根阻滞能够精确的将药液注入DRG 附近,使较高浓度的皮质类固醇和局部麻醉药直接作用于病变神经附近。以往的研究中颈椎旁阻滞操作都是盲打,易损伤血管,且离目标背根神经节较远,而在实时超声引导下,确定脊髓节段后,使用多普勒超声成像评估目标神经根周围的血管,基本可以避免直接损伤颈神经及损伤神经根周围血管。超声检查可清晰的显示血管、靶神经根、针头位置以及注射液在神经周围的扩散过程[18]。在实时引导下,可将穿刺针准确置于目标神经根附近,从而避免穿透周围血管[19]。如果发现距离靶神经较近的血管,则调整穿刺方向,避免血管内注射引起并发症。因此,治疗中未发生因意外血管损伤导致神经损伤、脊髓和脑干梗死等与穿刺相关的严重并发症。但是并非所有的神经根周围的血管都能用多普勒检测到,超声技术可能存在差异,该技术高度依赖于操作者的经验,因此本研究由熟练掌握此项技术的主治医师执行。

硬膜外及盲打下的颈椎旁神经阻滞为主要的治疗方法在缓解部分患者的PHN 中取得了较满意效果。但硬膜外神经阻滞穿刺操作时易损伤神经根、脊髓,产生硬膜外血肿的风险增加,颈部硬膜外置管固定后易发生脱管,同时老年患者常合并多种系统疾病,抗凝药的使用及凝血功能异常患者常见,而这些情况为硬膜外神经阻滞的相对禁忌证,因此,部分PHN 患者的治疗不能使用硬膜外神经阻滞的方法。颈部血管丰富,颈椎旁神经阻滞在盲打情况下易损伤血管造成局部血肿或局部麻醉药入血引起中毒,不能准确定位神经根的位置,可能损伤神经根,发生重要的器官如甲状腺,气管、食管等损伤。超声引导下的神经阻滞治疗可以有效地避免上述并发症。耿小龙[20]采用数字减影血管造影引导神经根阻滞治疗PHN,效果较好,但相对于超声引导下的操作,数字减影血管造影技术辐射较大,操作更为复杂,且超声可以更好的实时反馈目标神经根周围的软组织、血管等结构变化,因此超声更有优势。

慢性疼痛的持续与心理因素如抑郁情绪等密切相关,因此在治疗PHN 疼痛的同时,抗抑郁治疗也是重要的手段。本研究发现,实验组与对照组患者治疗前后的不同时间点的VAS、SRSS、SDS 评分有差异;两组的VAS、SRSS、SDS 评分有差异,实验组VAS、SRSS、SDS 评分较低,相对镇痛效果、改善睡眠及抑郁状态效果较好;两组的VAS、SRSS、SDS 评分变化趋势有差异。结果表明实验组患者疼痛控制效果显著,在早期可以快速有效地缓解疼痛,且有助于提高远期疗效,同时更好地改善睡眠状态及有效缓解抑郁情绪。在并发症方面均为可接受的头晕、声音嘶哑,是安全可靠的一种治疗方法。

本实验观察到实验组患者在常规药物及SGB 治疗基础上联合超声引导下CRB 的镇痛及神经修复作用,疼痛缓解的时间及程度均优于对照组,且未出现严重并发症。

综上所述,超声引导下SGB 联合CRB 治疗头面部及上肢PHN 的效果更佳,明显缓解疼痛,改善失眠、抑郁的同时还可以加快神经修复,改善患者生活质量,安全可靠,值得临床上推广使用。