探索型有机化学实验的设计与实施

2020-10-08白蓝,刘媛

白 蓝,刘 媛

(四川大学 化学学院化学实验教学中心,四川 成都 610064)

创新型人才是贯彻国家自主创新战略、建设创新型国家的重要力量,而高等学校担负着培养创新型人才的重要使命[1]。化学是一门以实验为基础的自然科学,在扎实的理论知识基础上依靠动手实验,可以循序渐进地培养学生的“创新意识—创新能力—创新精神”,因此高校化学实验教学是创新教育的有效途径和重要手段[2-3]。然而目前的化学实验教学过于强调对基本原理、操作步骤的死记硬背,学生只能被动实验,导致学生知识结构缺乏整体性和实际应用性,最终失去了求知欲和创造力。因此,亟需对实验教学内容进行精心设计,充分利用化学实验中化学现象的直观性、化学反应的趣味性、化学实验的动感性、化学知识的生活化,激发学生主动参与的意愿与强烈的求知欲望[4]。并且,在教学中提倡以“学生为主体”的“自主性学习”,要求学生不仅熟练掌握预先学习的理论知识,更能对实验中存在的问题层层剖析、深入探讨,从而主动补充学习新知识,甚至在解决问题的过程中提出新问题[5-6]。因此,通过安全绿色、简单易行的探索型有机化学实验课程,以生动有趣的实验现象吸引学生主动参与实验,并采用分层次教学对不同背景、不同层次的学生进行训练[7],从而培养具有突出理解能力、研究能力和创新能力的人才。

1 实验背景

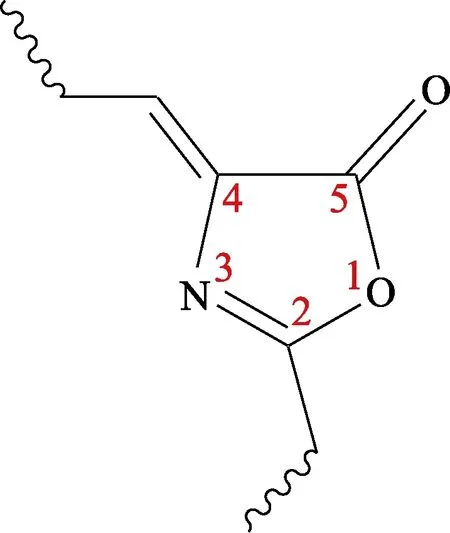

绿色荧光蛋白质(green fluorescent protein,GFP)发现于美国西北海岸的Aequoreavictori水母体内,其序列中的氨基酸残基(Ser-65,Tyr-66,Gly-67)可以自发形成的一种具有噁唑酮结构的荧光发色团,其结构如图1 所示[8]。

图1 GFP 唑酮荧光发色团结构通式

唑酮荧光发色团因具有4 位的环外双键而高度共轭,对蓝色光照特别敏感。当它受到蓝光照射时,会吸收蓝光的部分能量,发射出绿色的荧光。基于这一性质,GFP 可以用来标记几乎任何生物分子或细胞,因此GFP 已成为一个在完整细胞膜内或组织内监测基因表达和蛋白定位的理想标记,被广泛应用于多种生物体。近年来,随着研究的深入发展,唑酮类化合物被广泛应用于制备光控传感器,检测酸碱度、重金属离子及特殊化学物质(如糖类)等[9-10]。

唑酮类化合物可以由芳醛和α-酰基甘氨酸在乙酸酐和醋酸钠(或碳酸钾)的作用下通过Erlenmeyer-Plochl 反应制得,反应式如图2 所示[11]。

图2 芳醛与α-酰基甘氨酸缩合制备唑酮

由于取代基结构会影响荧光物质的荧光特征和强度,如给电子基能增大共轭体系从而导致荧光增强,而吸电子基使荧光减弱。因此,当取代基R1和R2不同的芳醛和α-酰基甘氨酸两两组合时,可反应得到不同荧光性质的发色团类似物。

2 实验方案

2.1 试剂与仪器

反应物芳醛和α-酰基甘氨酸(99%,上海阿达玛斯试剂有限公司)如表1 所示。

表1 α-酰基甘氨酸和芳醛

试剂乙酸酐、乙酸钠、无水乙醇(分析纯,成都科龙化工试剂厂);ZF-7 三用紫外分析仪(巩义市予华仪器有限公司);Bruker AVANCE III 400 核磁共振波谱仪(瑞士布鲁克公司);SGW X-4A 显微熔点仪(上海仪电物理光学仪器有限公司);Hitachi F-7000 荧光分光光度计(日本日立公司)。

2.2 特定发色团化合物A1 的合成

首先使4-甲氧基苯甲醛(反应物A,R1=OCH3)与马尿酸(反应物1,R2=)反应,生成发色团化合物 A1:2-苯基-4-(4-甲氧基苯亚甲基)-5-噁唑酮(4-(4-methoxylbenzylidene)-2-phenyloxazol-5-one)。具体步骤为:将4-甲氧基苯甲醛(0.5 mL,4 mmol)、马尿酸(0.72 g,4 mmol)、乙酸钠(0.33 g,4 mmol)、乙酸酐(1.5 mL,16 mmol)一起加入100 mL 圆底烧瓶中,加热溶解,磁力搅拌下140 ℃左右回流反应2 h。冷却至室温后,用60 mL 乙醇分3 次洗涤产物,抽滤,收集滤饼,避光干燥,得亮黄色固体。计算粗产品产率。

2.3 检测荧光颜色

取少量化合物A1 固体置于滤纸上,在365 nm 波长紫外光照射下观察化合物的荧光颜色。

2.4 自由选择反应底物,探索产物荧光性质

学生自主选取芳醛(A 或B)和α-酰基甘氨酸(1或2),两两组合,采用与2.1 节中相同条件,进一步合成至少一种不同结构的唑酮化合物(A2 或B1 或B2)。反应时间缩短至10 min 左右反应瓶内出现颜色即可停止反应[12]。取少量有色化合物在365 nm 波长紫外光下观察并比较不同结构噁唑酮化合物的荧光颜色与强弱。

2.5 产物性质检测

核磁表征:用核磁共振氢谱仪对制备的A1 结构进行核磁质谱(1H NMR)表征。以氘代氯仿(CDCl3)为溶剂,以四甲基硅烷(TMS)为内标物质。

熔点测定:用熔点仪测定A1 的熔点。

荧光光谱测试:采用荧光分光光度计(λex=450 nm)检测固体样品的发光光谱。

3 实验设计与教学实施特色

3.1 实验符合绿色化学理念

(1)实验选取的反应原料无毒或低毒,大多可来源于天然产物。如4-甲氧基苯甲醛又名茴香醛,在自然界中存在于茴香油、小茴香油等物质中,可经氧化分离提取得到。苯甲醛广泛存在于植物中,特别是蔷薇科植物;此外苯甲醛还天然存在于苦杏仁油、藿香油、风信子油、依兰油等精油中。N-苯酰基甘氨酸又名马尿酸,是生物体代谢产物,存在于马、人类的尿液中。

(2)在反应过程中使用反应物乙酸酐为溶剂,在乙酸酐沸点的温度(139 ℃)左右反应回流,避免了溶剂使用带来的污染与危害。

3.2 实验直观生动,寓教于乐

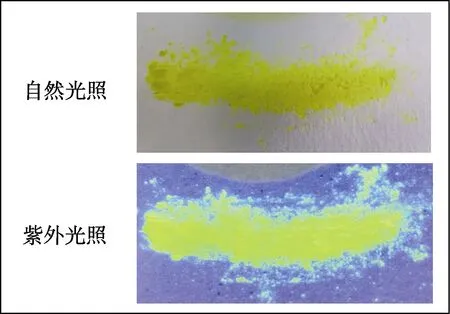

反应底物均为白色或无色,随着反应的进行,学生在几分钟到十几分钟之内即可观察到黄色或绿色产物;当停止反应取少量产物置于365 nm 紫外灯下时,又可观察到比自然光下更加鲜艳明亮的荧光色(见图3)。

图3 A1 化合物在自然光照和紫外光照下的颜色

生动鲜明的实验现象使实验本身充满了吸引力,学生通过化学实验创造具有美感的化学作品、感受乐趣的同时,也学习到了化学实验的基本知识、锻炼了动手操作能力。这样的教学过程既遵从了青年学生的认知规律,也保留了化学以实验为基础的学科特点,表现出了传统化学实验教学不可比拟的优势。

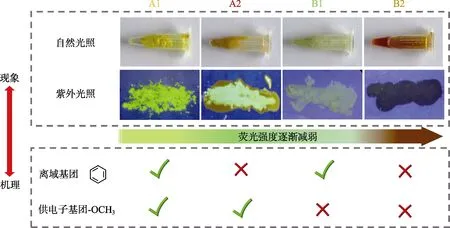

图4 4 种噁唑酮化合物颜色及结构

3.3 以兴趣为主导培养研究探索能力

在实验教学中,学生是活动的中心和主题,兴趣是学生主动参与的前提条件[13]。因此,实验过程中生动直观的现象引起了学生强烈的好奇心,进一步激发了他们探索现象背后原理的欲望。因此,课程设置了“自主选择反应底物合成一系列不同结构的唑酮类荧光发色团,并比较相应产物荧光性质的差异”这一开放性内容,以培养学生的研究探索能力。

学生用不同的芳醛和α-酰基甘氨酸两两组合,得到了4 种具有不同荧光颜色和强度的噁唑酮化合物,如图4 所示。因此进一步要求学生针对不同结构化合物具有不同荧光性质这一现象,讨论“共轭体系大小”“取代基R1和R2给电子或吸电子能力差异等”因素对化合物荧光性质的影响。学生将具体的实验现象与理论机理相结合,解释了4 种化合物荧光强弱的变化规律:A1 化合物同时含有可增大离域体系的苯基(R2)以及强给电子的甲氧基(R1);A2 和B1 只具有苯基或甲氧基其中一个基团;而B2 中2 个基团都不具备,因此4 种化合物的荧光强弱遵循A1>A2>B1>B2 的规律[14]。

3.4 针对不同知识背景不同层级学生分层次教学

(1)入门层次:由于噁唑酮的合成条件简单易行、试剂安全无污染,因此即使是非化学相关专业本科学生(如文科生)在经过简单基础知识学习与实验安全培训后,也能顺利完成制备实验;并且学生们还可以通过观察发现实验中有趣现象的发生,获得对化学反应的直观了解,加深对化学的认知,从而丰富自身多学科的视野。

(2)基础层次:对于化学或化学相关专业理工科本科生,在教学中要求学生掌握实验背景与反应机理;在完成特定化合物合成的同时规范实验技能;对产物的理化性质进行检测,如1H NMR 结构表征、熔点测定等,从而巩固学生的化学理论基础,提升学生的实验技能。

(3)提升层次:对于学有余力并有极高研究热情的同学,可以引导他们深入探究取代基结构对噁唑酮荧光性能的影响,以实验促进理论知识的掌握;在第一层次直观观察荧光颜色的基础上,进一步用荧光光谱仪对产物进行测试和比较,探究化合物结构对其荧光效率的影响;还可以引入计算化学相关知识,计算化合物HOMO-LUMO 能带,从结构预测荧光颜色等,从而使学生更深刻体会化学基本原理,激发他们对化学的兴趣。

4 结语

本文设计的“绿色荧光蛋白质发色团的合成”实验,在教学过程中抓住青年学生对事物具有强烈好奇心和敏锐观察力的特点,使他们产生探究实验现象背后原因的兴趣;学生在操作、改进和探索趣味实验的同时,强化了对理论知识及规律的理解。遵循从“广而博”到“少而精”的教育规律,通过层次分明、循序渐进的化学实验课程训练,充分锻炼了学生的动手能力,促进了自主学习能力的提高,培养了实事求是的科学态度,发掘了敢于质疑、勇于创新的科学精神,为学生将来成为具有良好科学素养的创新型人才奠定了基础。