主流媒体和自媒体数字科普出版的对比研究:创作水平与专业话语

——基于bilibili网站新冠科普视频内容分析

2020-10-02袁湘

袁 湘

伴随着我国出版技术的不断发展,接收终端迭代更新,数字出版的传播优势渐渐突显。根据广电总局发布的《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》等文件可知,传统出版加快数字化升级,探索“互联网+出版”融合发展模式,已经成为了全行业共识。在2020 年2 月6 日,我国新闻出版广电总局又发布了《加强出版服务,助力打赢疫情防控阻击战》文件,明确要求全国出版界在紧急出版疫情防治出版物、扩大网上优质出版内容传播等方面积极作为。

在这样的出版背景下,科普出版的数字化一方面是行业发展的必然结果,另一方面也是现实问题的必然要求。2014年,科协对科普视频进行定义:“由机构或个人制作、版权清晰的,普及科学技术知识、传播科学思想为主要内容的、时长为30 秒至20 分钟的小电影、动画片等视频作品。”这个定义将传播主体明确分为机构与个人。

主流媒体由于具有资源优势、品牌优势、人才和技术优势,自2014 年科协大力推进“互联网+科普”以来逐步发展,推出过很多优秀的科普作品,其中新华网站就是代表。而自媒体创作者,出于公益、商业等因素,科普视频制作精良,在点击量、转载量以及评论量上时常远远超越主流媒体发布的同类内容。甚至,主流媒体主动转发自媒体创作的科普内容。

在此次新冠疫情这样重大的公共卫生课题面前,相关科普内容对于缓解恐慌、促进全民科学防护有着重要意义,媒介组织与民间个体都在课题上有较大的投入。基于以上情况,本研究探讨主流媒体和自媒体的数字科普出版问题,采用内容分析法进行对比研究,描述不同传播主体在实践中呈现出来的传播特征,探索互相借鉴与学习的创新思路。

1 文献综述与研究问题

近年来,国内对于科普数字出版的研究,主要集中于2014 年以后,一方面是对科普视频的特点研究,包括呈现形式、视听效果、创作流程等,并将其与社会背景结合起来,挖掘传播现象下的社会动因。另一方面是对新媒体语境下科普出版与科技传播的研究梳理,包括新媒体技术、平台、人才对于科技传播的积极影响。这些研究或基于现实情况,或站在新闻与传播理论视角,但极少有对不同传播主体进行对比分析的研究。从经典的传播学5W 模式出发,传播者是传播实践中重要的一环,往往决定着传播内容与方式,进而影响传播效果。而本研究涉及的主流媒体与自媒体在实践过程中的差别,不仅启发我们重新思考新闻专业主义,更能让我们看到未来的创新生产、良性融合的可能性。

2 研究设计

本次研究选取bilibili 网站(下文称为B 站)作为抽样平台,据B 站2019 年的财报显示,B 站月均活跃用户数达1.01 亿人;净收入为13.7 亿元,B 站已经从开始的二次元社区转变成如今的泛娱乐化视频发布平台。从内容分区情况来看,截至2019年6 月22 日,B 站平台上科技类的视频共计218.2万件,热度93.3 万分,高于动画、时尚、鬼畜等内容分区。而科技类视频中,主要包括公开课、科普人文,由此可见,科普类视频在B 站这样一个平台上,具有较好的发展环境。作为一个知识传播的大平台,B 站不仅仅是依靠用户自发生产的内容,更是融合了诸多传统主流媒体,成为资源整合与媒体融合实践的代表。

基于以上原因,本文在B 站平台上,首先以“新冠科普”“防疫科普”等关键词进行检索,共抽取了页面前10 页播放量在1 万以上的自媒体视频,共49 条。接着,又在央视网、澎湃新闻网、中国新闻网这三个主流媒体的账号主页上,以相同的关键词检索,最后抽取出53 条视频帖子。最终,本次研究的样本量为102。

由于本文探讨的是不同传播主体呈现的差异,考虑到传统媒体和自媒体的特征,在参考了多篇内容分析量表并对样本进行了考察之后,确定本次研究的最终测量指标,从视频来源、视频内容、视听元素、话语角色这三个维度,对12 个变量进行了编码。

视频来源:包括原创情况、视频关键素材来源。

视听元素:包括配乐、解说、呈现形式、视频时长。

视频内容:包括主题内容、科普对象。

话语角色:包括表达主体、表达方式、话语偏向。

在编码的过程中,共有两名编码员参与其中。根据霍尔斯提公式求得相互同意度:相互同意度=2M/(N1+N2):M 为编码员之间一致同意编码数;N1、N2 为编码数编码总数。信度=n×平均相互同意度/1+[(n-1)×平均相互同意度],n 为编码人员人数。最终,平均相互同意度=(0.89+0.93)/2=0.91,信度为2×0.91/(1+1×0.91)=0.95。因此,两位编码员具有较高的一致性。

3 数据分析

3.1 视频来源上,于原创程度及素材来源方面呈现差异

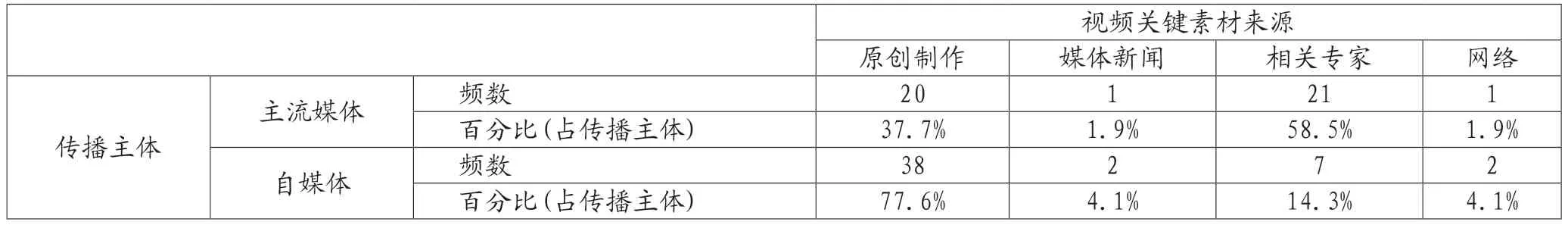

两种传播主体在视频关键元素来源上,呈现出极其显著的差异性(p<0.0001),且两个变量的皮尔逊系数为-0.390**(双星结尾),在0.01 级别,相关性显著,即新冠科普视频在视频来源上因媒体的不同而呈现差异。自媒体在原创制作这一部分占比(77.6%)明显高于主流媒体(37.7%),而在相关专家这一类主流媒体(58.5%)占比高于自媒体(14.3%)。关于新冠疫情的相关科普,自媒体的创作者多数是在这方面有专业背景的人,在创作动力方面,不仅仅是为了说明相关科学知识,更是为了赢得更多的关注和流量,更多炫酷的原创作品,利用多种技术手段进行更为易懂的解释。而主流媒体则完全不同,主流媒体带有新闻专业主义的基因,在进行科普视频制作的时候,将可靠性、实用性放在首位,选择让专家直面镜头,进行科学严肃的知识传播。

3.2 技术形态上,于表现形式与及视频时长方面呈现差异

主流媒体和自媒体在视频时长这个变量上,呈现出极其显著的差异性(p<0.0001),且相关分析的皮尔逊系数为0.526**,在0.01 级别,传播主体与视频时长的相关性显著,即新冠科普视频在时长因媒体的不同而呈现差异。主流媒体的科普视频时长主要集中在1~2 分钟,每个视频讲解一个小知识,实用性比较强;而自媒体的视频时长多为5~10分钟,从较为专业的医学角度,对艰涩难懂的病理、防护原理进行通俗化的解释。两种主体具有的共性是使用二维动画和三维模型的比例相近,但是自媒体的数据图表呈现形式使用率更高一些,将数据可视化成果放在视频中,更有助于受众理解,视频的科学专业性也更为可信。值得注意的是,主流媒体使用真人解说画面的占比达到62.3%,自媒体仅为47.1%,这与视频关键素材来源这一类目的结果相符,主流媒体多用专家的解释画面,而自媒体一般创作者出镜进行解说,出镜率较低。

3.3 视频内容上,于议题选择及受众考虑方面呈现差异

两种传播主体在科普对象这个变量上,呈现出极其显著的差异性(p<0.0001),且相关分析的皮尔逊系数为0.379**,在0.01 级别,传播主体与科普对象的相关性显著,即新冠科普视频在科普对象上因媒体的不同而呈现差异。主流媒体的新冠科普视频,大多分为系列,且有87.8%的视频是针对特定人群的,比如孕妇、学生、社区工作者等,相较于自媒体的无特定受众传播,主流媒体在传播布局时有责任意识与受众考虑,将各个群体纳入科普对象。在议题内容方面,主流媒体最为关注的议题内容是防护知识(如表2),占比高达66.0%,其次是心理疏导(18.9%);而自媒体的议题内容相对多样分散,个人防护知识的视频仍然最多,但占比仅为30.6%,其次为病毒原理相关内容(13.7%),并且没有传播主体为自媒体的样本涉及心理疏导与防控工作话题。

表1 传播主体 * 视频关键素材来源交叉表

3.4 话语角色上,于表达方式及情感偏向方面呈现差异

两种传播主体在情感偏向这两个变量上,呈现出极其显著的差异性(p<0.0001),且相关分析的皮尔逊系数为0.236*,在0.05 级别,传播主体与情感偏向的相关性显著,即新冠科普视频在视频来源上因媒体的不同而呈现差异。在表达方式上,主流媒体更多使用第二人称,解说者直接与观众进行单向对话,自媒体则更多以第三人称的口吻,对科学知识进行解释说明。主流媒体在科普视频中始终保持客观中性的传播态度,不夹带媒体的情感偏向与观点,这也符合科普本来的传播规则,而部分自媒体在进行科普的同时,对舆论中的部分意见进行了批判,如《科学家光写论文不抗疫情?》这个视频中,创作者在进行分析和阐述之前,就对公众不信任科学研究工作者的态度进行了点评。这与自媒体本身的定位和角色身份是分不开的,他们中很多人作为公知形象或者科学爱好者,天然地对舆论具有敏感性,缺乏主流媒体保持的客观中立性。

4 结论与讨论

4.1 自媒体创作动力强于主流媒体

结合以上分析,不论是从原创程度、素材来源,还是从呈现形式的角度来看,主流媒体在此次新冠疫情的数字科普出版中的创作水平,都逊色于自媒体。自媒体的科普视频,通过多种呈现形式—动画、三维模型、图示、数据条线图,大多进行了极为详细的解释。新冠疫情作为突发性公共安全危机,需要主流媒体通过自己的强影响力来配合传播,稳定社会情绪,积极向公众传递科学信息,有效做好生活防范。但是这种传播不应该退回2014 年之前严肃枯燥的科普实践,而应该在突发事件面前,整合社会资源优势、组织人才优势,制作出高水平的科普视频作品。主流媒体选择最为简单的科普方式:由相关专家直接面向观众说明,且并未对专家的话语方式进行把关,传播效果有限,点击量与自媒体相差一个量级。

4.2 主流媒体专业意识强于自媒体

基于新闻专业主义的视角来看此次传播实践,主流媒体拥有保持客观中性的报道态度,科普宣传时不引入任何观点讨论;在进行新闻议题框架构建时,考虑到需求完全不同的群体进行系列科普,且通过这样的设置引导受众去关注这些在疫情中处于弱势的群体,对社会上协同合作、共克时艰良好氛围的形成具有积极的作用。而自媒体的科普视频风格完全取决于创作者的习惯与喜好,其中难免夹杂个人的观点与情绪,尤其是面对疫情这样争议处处可见的课题。为流量驱使,自媒体更偏向于满足受众的好奇心,在医学专业知识方面投入较多。

表2 传播主体 * 议题内容交叉表

5 结语

本文通过主流媒体和自媒体科普视频的对比分析,发现在此次新冠科普的传播实践中,主流媒体发布的科普视频具有受众针对性、专家讲解依赖性、知识中介性、侧重解决实际问题等特点,而自媒体的科普视频则呈现出形式多样精彩、整合多方信息、夹带个人观点等特征。总的来说,两种不同的传播主体在源媒体、话语角色、技术形态方面存在差异,央视网、中国新闻网等主流媒体多采用同期声、专家面对观众讲解等形式,并且对较多的特定人群进行专门的科普,而像回形针、柚子字幕等up 主发布的科普视频则运用后期配音,结合二维动画、数据图表、三维模型等可视化程度较高的形式,原创居多,带给受众更好的视觉体验。但是部分自媒体在科普过程中表达自己的观点,而不是像主流媒体那样客观地转述医学知识,也符合自媒体本身的特点。传统的主流媒体在进行数字化传播时,应该积极学习自媒体灵活多变的制作样式,增强在科普领域的信息综合意识,提升向大众传播科学知识的创作水平,自媒体也应当养成严谨的传播习惯,担负起传播主体的社会责任。