高职毕业生求职主动性实证研究

2020-09-30郭娜杨钢

郭 娜 杨 钢

(长沙商贸旅游职业技术学院 经济贸易学院 湖南长沙 410116)

个人主动性(personal initiative,PI)是一种或一系列工作行为,其具有自发(self-starting)、率先行动(proactive)、以及在实现目标过程中面对困难时表现出的克服困难(persisting)等特征[1]。与之相反的则是被动的行为方式,其特点是根据上级指令来开展工作、面对困难时选择放弃、对环境的需求作出被动反应。其中,自发指的是个体基于自我设置的目标而非组织设置目标的基础上,在没有外部要求或明确指示下完成了角色要求之外的工作。率先行动指个体会从长远的角度来思考,能够对将来的工作有明确预期,并能事先采取一定的行动;克服困难则是个体在实现自我设置目标过程中不断面对失败和挫折仍坚持不懈的行为。个人主动性这一概念最早由Frese等人提出,最初用于解释东德与西德合并后工厂工人的工作表现差异。随着经济全球化和组织快速发展变革,人们对个体因素在组织发展中的作用也有了新的认识,有的相关研究也发现无论是在个体发展还是在组织管理中,个人主动性都发挥了重要的作用。个人主动性不仅与个体的职业规划实施、就业能力、学习行为密切相关,还有助于提高组织绩效[1]。因此,个人主动性也受到越来越多研究者的关注。

就业是最大的民生,如何实现更高质量和更充分就业是全社会的关切点,尤其是以高校毕业生为重点的青年就业工作。为更好理解学生的求职就业行为,近期有研究者基于大学生求职就业过程特点,针对大学生求职情境中的行为改善,将个人主动行为这一概念引入大学生求职行为研究中。高艳等人在Frese的主动性问卷基础上,针对大学生被试编制了自发率先、积极准备和被动三因子的《大学生求职主动性问卷》,研究表明该问卷信效度良好,可供相关研究评估使用[2]。职业教育是不同于普通教育的教育类型。面向职业、以就业为导向是职业教育鲜明的特征之一。基于此,本研究以高职毕业生为对象,考察其求职主动性,以期进一步理解高职生的求职行为并提供相应的干预策略。

一、对象与方法

(一)对象选取

本研究采用随机整群取样,选取长沙一所职业院校即将参加顶岗实习的不同专业毕业生397名,以班级为单位进行团体施测。本研究回收有效问卷390份,有效回收率为98.24%。其中,男生143人,占36.7%,女生247人,占63.3%;家庭居住地为城市的122人,占31.3%,家庭居住地为农村的268人,占68.7%。

(二)调查工具

大学生求职主动性问卷:用于评估大学生求职过程中的主动行为[2]。该问卷包含13个条目,由自发率先、积极准备和被动三因子组成,其中被动维度为反向计分维度。该问卷采用6点计分,得分越高,说明求职过程中表现出更多主动行为。本研究中总量表cronbach α系数为0.871,各维度的cronbach α系数分别为0.859、0.825、0.788。

(三)统计分析

本研究采用SPSS 24.0软件进行数据处理和分析,包括描述性统计、独立样本T检验等。

二、研究结果

(一)高职毕业生的求职主动性总体水平

描述性统计结果显示,高职毕业生的求职主动性总分为37.02±9.46,题项平均得分为2.85±0.73,各因子平均得分从小到大依次为:积极准备(2.67±0.89)<自发率先(2.75±0,86)<被动(3.15±1.03)。

(二)不同性别和家庭居住地高职毕业生的求职主动性

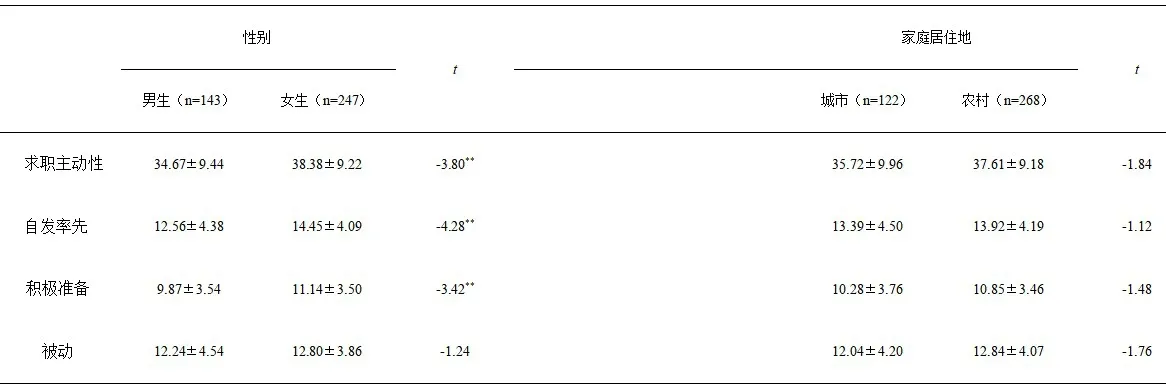

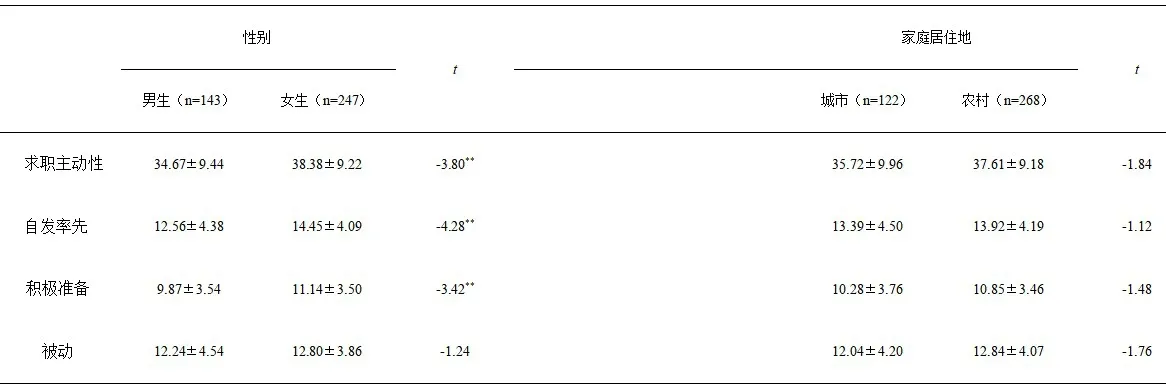

本研究对不同性别和家庭居住地的高职毕业生求职主动性情况进行比较,发现高职毕业生的求职主动性总分、自发率先及积极准备因子存在显著的性别差异。女生得分显著高于男生,被动因子的性别差异不显著。对于不同家庭居住地高职毕业生,农村学生求职主动性总分略高于城市学生,但求职主动性总分及其各因子均差异不显著,具体见表1。

表1 高职生求职主动性性别、家庭居住地得分差异

(三)不同在校经历的高职毕业生的求职主动性情况

本研究比较不同在校经历的高职毕业生的求职主动性情况,发现无校外兼职经历的学生求职主动性总分显著高于有校外兼职经历的学生,但在三因子上差异不显著;非学生干部求职主动性总分、被动因子得分显著高于学生干部,其余两因子差异不显著,具体见表2。

表2 高职生求职主动性在校经历得分差异

三、结论与讨论

(一)高职毕业生的求职主动性不高,存在显著性别差异

高职毕业生的求职主动性题项平均得分为2.85±0.73,其中被动因子得分最高,积极准备因子得分最低。以中间分3.5分为参照,这一结果揭示其求职主动性行为表现低于中等水平,由于未有其他研究的数据报告,这一推论仍待验证。本研究还发现女生的求职主动性总分、自发率先及积极准备因子得分显著高于男生,揭示女生在求职就业过程中表现更为积极主动。祁禄等人发现与男大学生相比,女大学生在归因风格上更偏向于内归因,也就是说女大学生对于求职就业的成败,更多归因于自身能力、努力等内在稳定性因素[3]。因此,为了获得职业上的成功,女性毕业生会付出更多努力,更加主动应对求职就业活动。同时,劳动力市场上的性别歧视现象,使女性毕业生形成对求职就业过程的负面预期心理。这会进一步促使女生采取更多主动行为,以期获得更好的求职结果。

(二)不同在校经历会影响高职毕业生的求职主动性总体水平

本研究发现,无校外兼职经历的毕业生求职主动性总分显著高于有校外兼职经历的毕业生,非学生干部毕业生求职主动性总分显著高于学生干部毕业生,各因子差异均不显著。对于高职学生的成长发展,在专业学习实践之外,校内班团组织实践以及校外实习实践都是促进个人综合能力发展的重要方式。陈召村等人的研究也发现参与担任班干部的高职生一般自我效能感水平更高,也具有更强的成就动机[4];黄晓丽的研究则发现学生的兼职经历、班干部经历对毕业生职业决策自我效能感有较大影响[5]。这也提示校内班团组织实践、兼职等在校经历对学生成长发展具有积极影响。由此来看,有过校内班团组织实践、兼职等经历的高职毕业生显现出更高的自我效能感水平,能够更从容地面对求职就业活动。因此,他们在学校学习与顶岗实习实践的转换期,表现出较低水平的求职主动行为。这也提示有必要进一步厘清自我效能感对个体求职主动性的作用方式,以期更好理解学生的求职行为。

(三)进一步探讨求职主动性的内涵和实践价值

一直以来,研究者更多从主动性人格的视角探讨个体主动性,而对个人主动行为的关注则较少。对于两者的关系,尽管主动性人格是个人主动性的重要预测源,但个人主动性则更强调的是主动的行为,而行为的可塑性则为主动性的干预和实践提供了新的思路,我们有必要开展进一步的探讨。对于求职主动性这一概念,相关研究报告仍然较少,其测量工具《大学生求职主动性问卷》仍需在中国大学生群体中进一步验证其适用性。尤其在目前就业市场受到外部因素冲击影响下,我们应当基于大学生求职就业过程长期准备性、高自我卷入、多资源投入等特点,动态考察求职主动性对求职行为和求职结果的影响,为进一步理解大学生的求职行为并进行相应的干预策略提供理论依据。