农业面源污染综合治理的农村居民参与研究

——基于湖南省部分区域的田野调查

2020-09-29龙云,夏胜

龙 云,夏 胜

(南华大学 经济管理与法学学院,湖南 衡阳421001)

农业面源污染主要是指农业生产和农村生活中产生的污染物,通过地表径流或地下渗漏过程进入水体所引起的污染[1]。目前农业面源污染已经成为我国农村生态环境恶化和环境质量下降的主要原因之一,严重制约了我国农村生态系统和农业经济的可持续发展。2016年国家发展和改革委员会与农业农村部联合启动农业环境突出问题治理专项,湖南省的益阳市赫山区、常德市桃源县和岳阳市华容县等三个地区成为首批试点地区,之后逐年新增多个农业面源污染综合治理试点地区。2018年6月湖南省农业厅颁布的《湖南省农村面源污染综合治理行动方案(2018—2020年)》,正式宣告湖南省农村面源污染治理全面开展。但由于农业面源污染具有分散性、隐蔽性、普遍性、不确定性和不易控制性等特点,使得防治尤为困难[2],能否有效治理农业面源污染并取得可持续性的长期治理绩效,农村居民的参与程度是至关重要的影响因素。

现有研究表明,农村居民参与农业面源污染治理的意愿受到内外部多方面因素的影响,这些因素主要包括农村居民的个体差异、政府的环保措施、社会的参与程度等三个方面。农村居民因素方面,王凤研究发现环保知识和个人受教育程度显著影响公共环保行为[3];梁增芳等认为农户对农业面源污染的认知程度在主观上对其生产生活行为起着关键性作用[4];王玉君等证实个人的收入、教育变量以及个人的环保知识和环境污染感知都会积极影响个人的环境保护行为[5];高电玻从农户行为的视角,得出个体特征、环境认知以及环保教育程度对农户的生活污染行为和环保公共参与都产生显著影响[6]。政府因素方面,闵继胜等研究发现,制定差异化的污染治理政策是治理农业面源污染的关键[7];杨玉苹等认为政策激励中的政府监管和政策补贴对农户参与友好型生态农业具有明显的影响[8];华春林等提出农业面源污染治理中政府监管机制对农户的响应意愿有显著积极影响[9];卿漪等证实政府宣传和激励对农民参与农业面源污染治理意愿有显著影响[10]。社会因素方面,刘坤等认为发挥非政府形式的农技推广体系能够调动农民参与面源污染控制的主动性[11];张志胜提出农村生态环境治理除了政府和农民的参与外,当地企业和非政府组织也有责任参与环境治理[12];邓正华等证实农村的区域集体行动和基础设施建设是刺激农户行为响应的外部因素[13]。可见,除了自身内部因素外,外部的相关制度和政策对农村居民参与农业面源污染治理的意愿和行为响应有重要影响。

现有研究尚缺乏治理试点区域的政策效应的直接验证结果,我们将经济自然环境条件相当的区域分为试点区和非试点区,分别对区域内的农村居民参与治理的意愿和行为响应进行田野调查,对比分析其差异和影响因素,提出优化政策建议,这对提高农业面源污染治理效果并维持长期效应具有重要的理论与实践意义。

一 田野调查设计

(一)调查方法

本文主要采用田野调查法,即抽样问卷调查、现场访谈(主要对象为农村居民)和实地调研(走访考察农村农业面源污染治理情况)等多种调查方法相结合的形式。通过现场访谈来了解农村居民等样本主体所给答案选项,一方面,能够直接获取农村居民对调查问题的反馈,有助于对问卷开展进一步的修正完善;另一方面,有利于深入了解农村居民对生活污染排放行为的真实看法,帮助调查者比较详尽地了解此次调查研究中的关键问题。

(二)调查内容

调查的主要内容如下:(1)农村居民的个人基本特征;(2)农村农业面源污染综合治理的实施情况;(3)农村居民对农村环保政策的认知;(4)农村居民参与农业面源污染综合治理的意愿;(5)农村居民生活污染排放的处理方式;(6)政府对农村的环境治理宣传和激励的情况;(7)社会公众对农村的环境保护参与和支持的情况。

(三)调查样本

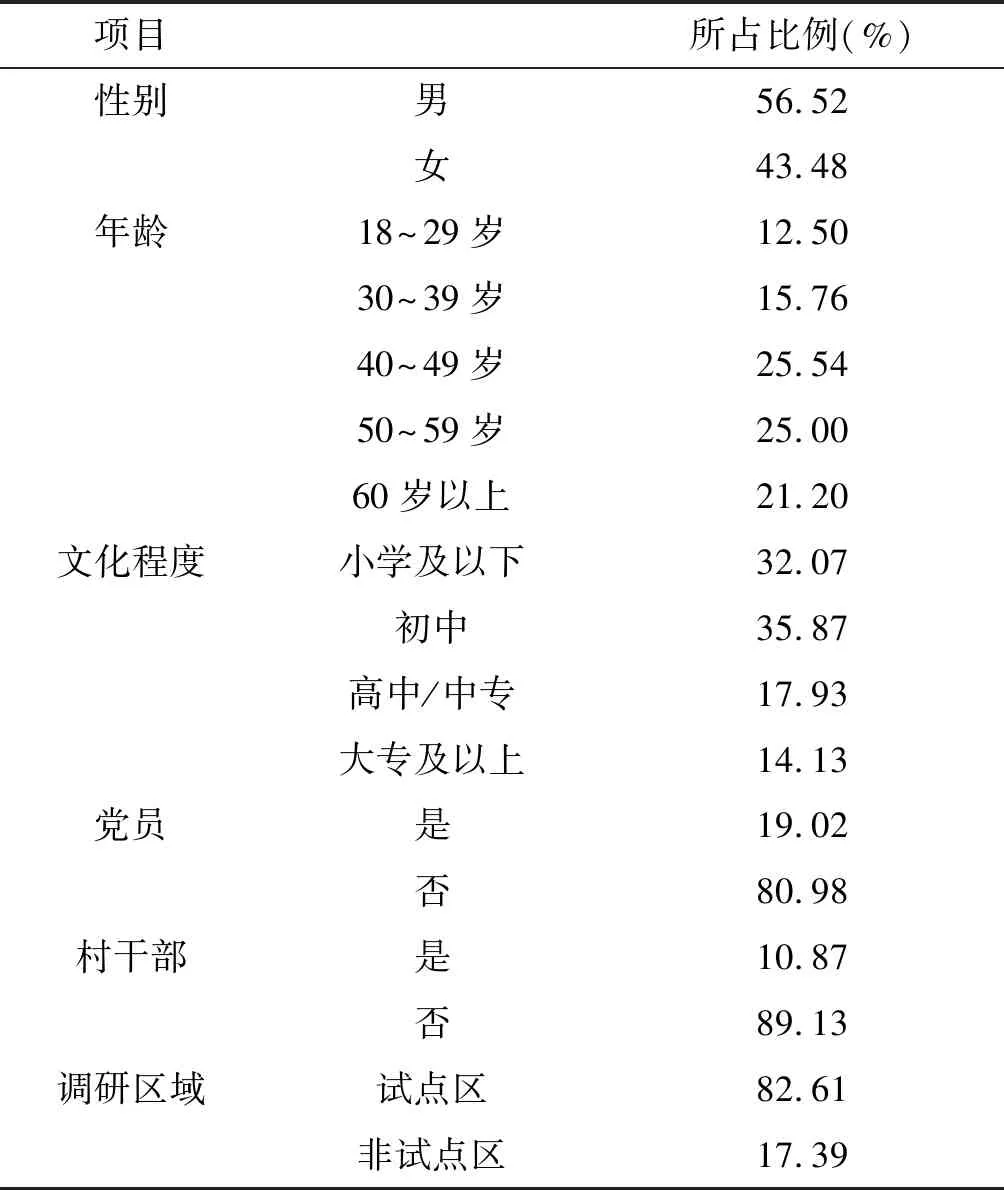

本次研究的调研对象是湖南省的部分农村居民,主要通过人员访谈和发放纸质问卷的方式收集样本数据。本次调查共发放200份问卷,回收问卷192份,回收率96.0%,其中有效问卷184份,有效回收率95.8%。调查地点既有试点区,也有非试点区,如:主要分布于湖南省农业面源污染治理试点区益阳市赫山区,分别为沧水铺镇75份、泉交河镇24份、欧江岔镇26份和笔架山乡27份;湖南省农业面源污染治理非试点区怀化市通道侗族自治县播阳镇32份。调查的样本涵盖不同的年龄、文化层次、家庭经济状况以及农业面源污染治理的程度,基本能反映出农村居民的环保意识和行为趋势。被调查对象基本情况统计结果见表1。

表1 被调查对象的基本信息

二 调研结果分析

(一)试点和非试点区域自然经济环境对比分析

益阳市赫山区位于湘中偏北,濒临西洞庭湖,大部分区域属于洞庭湖平原地区。土地利用类型以耕地为主,是湖南省主要水稻产区的典型代表。2019年初益阳市统计局公布数据显示,2018年赫山区总人口77.81万,其中农业人口29.07万,全区以第二、第三产业为主,第二、第三产业分别占全年生产总值的41.5%、48.4%。2016年,国家启动农业环境突出问题治理专项,益阳市赫山区成为湖南省首批试点区。截至目前,畜禽养殖废弃物资源化利用行动、农村生活污染源治理行动和农村面源污染综合治理示范行动等行动方案在全区已得到推广。

怀化市通道侗族自治县位于湖南省西南端的湘、黔、桂三省交界处。地貌以山地丘陵为主,土地利用类型以耕地和林地为主。2019年初怀化市统计局公布数据显示,2018年通道侗族自治县总人口21.22万,其中农业人口12.89万,全区第三产业占全年生产总值的55.7%,居全县经济主导地位。2018年6月,湖南省颁布农村面源污染综合治理行动方案,但由于该县位置相对偏僻,治理政策落实周期长,故治理行动还未在全县推广。

两个地域自然经济条件相当,但益阳市赫山区为试点区域,通道侗族自治县为非试点区。

(二)农村居民参与面源污染治理的认知、意愿和行为比较分析

1.农村居民参与面源污染治理的认知比较分析

环保认知是指人们根据日常生活的直接经验或其他途径获得的对于环境保护的感受和印象,以及对不同地域与空间环保现状的评价和参与程度[14]。环保认知程度是衡量农村居民环保综合素质的重要标准之一。对农村居民环保认知的调查结果如图1所示。

从图1可知,在对本村环保政策了解程度的问题上,有61.2%的试点区农村居民回答“了解一些”,但有50.0%的非试点区农村居民则回答“不了解”,说明试点区与非试点区的农村居民对环保政策了解程度有显著差异,试点区农村居民的环保认知程度普遍高于非试点区农村居民;而回答“很了解”的试点区与非试点区农村居民的比例分别为13.2%和6.3%,反映出两个调查地区的环保认知都亟待加强。

此外,从不同渠道获得的对于环境保护的感受和印象也会影响农村居民环保认识程度。对农村居民环保知识获取途径的调查结果如图2所示。

从图2可知,农业面源污染治理试点区与非试点区的农村居民获取环保知识的主要途径并无明显差异,仍然以传统的“电视广播”和“宣传标语”为主,此两项来源都占了各自3/4以上的比重,其次为“网络信息”和“周围的人”,均有50%以上的比重。比较而言,试点区“电视广播”“网络信息”和“周围的人”来源更多,而非试点区“纸质书籍”和“宣传标语”来源稍多。这是因为,当前试点区的农业面源污染治理宣传措施较非试点区多,表现为试点区的农村居民较多的从网络、电视和周围的人得知治理的相关知识,而非试点区则仍然依赖传统的宣传标语等方式获取相关治理政策和知识。

2.农村居民参与面源污染治理的意愿比较分析

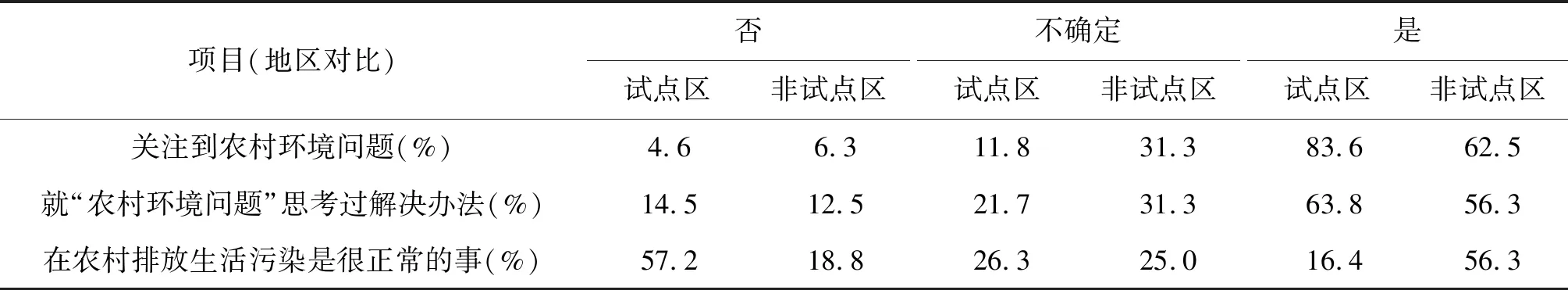

农村居民作为参与农业面源污染综合治理的重要主体,其参与意愿是有效治理农业面源污染的关键[8]。环保的参与意愿是体现人们环境意识的重要方面,也是影响环境行为的重要因素[15]。通常而言,农村居民的参与意愿越强,生活污染排放行为越规范。对农村居民参与环保意愿的调查结果如表2所示。

表2 农村居民参与环保意愿调查的统计结果

从表2可知,在农业面源污染治理的试点区中,83.6%的被调查者已经关注到农村环境问题,63.8%的被调查者就“农村环境问题”思考过解决办法,57.2%的被调查者认为在农村排放生活污染不是很正常的事;而在非试点区中,已经关注到农村环境问题的被调查者占62.5%,就“农村环境问题”思考过解决办法的被调查者占56.3%,认为在农村排放生活污染不是很正常的事的被调查者占18.8%。上述调查结果显示,农村居民参与本村环保的意愿整体较为强烈,由于政策实施和宣传的作用,试点区参与意愿的程度显著高于非试点区。大部分农村居民认为环保问题与自己的生活息息相关,愿意参与本村的环境建设。少部分农村居民则认为环保建设与自己的生活没有直接关系,加上常年形成的生活生产习惯很难短期改变,参与意愿较弱。

3.农村居民参与面源污染治理的行为比较分析

对生活污染的不同处理方式不仅体现了农村居民对农业面源污染综合治理行动的响应程度,还反映了农村居民环保意识的程度。因此,本部分通过农村居民生活垃圾和生活污水处理行为来了解农村生活环境状况,考察湖南省农村面源污染治理实施效果。

(1)农村居民生活垃圾处理方式

近年来,政府不断加大对农村环境保护和污染治理的投入力度,全省范围内绝大部分地区都配备了垃圾池、垃圾站等基础设施。在政策的引导和扶持下,农村居民开始重视对生活垃圾的处理。由图3可知,在试点区中,有41.4%的被调查者将生活垃圾扔到垃圾桶或垃圾站,20.4%的被调查者将可重复利用的垃圾回收利用,其余垃圾扔到垃圾桶或垃圾站。从中反映了试点区的农村居民基本都有垃圾的规范处理意识,有部分农村居民已经具有垃圾分类意识。实地访谈可知,目前试点区基本每家每户配备了分类垃圾桶并进行了环保宣传教育。在非试点区中,有50%的被调查者将生活垃圾扔到垃圾桶或垃圾站,25%的被调查者将生活垃圾扔到某一固定地点,有少部分人还是把生活垃圾随手扔掉。从中反映了非试点大部分农村居民已经有了垃圾的规范处理意识,但垃圾分类意识还远远不够,少部分农村居民对垃圾的危害认识不足,环保参与度有待加强。

(2)农村居民生活污水处理方式

虽然农村生活污水的处理已开始受到重视,但由于农村人口居住分散,污水收集成本高,处理技术难度大。由图4可知,非试点区大部分农村居民将生活污水未经处理直接排放,随意通过水管或沟渠排放到附近水体中的农村居民在试点区和非试点区占比分别为25%和43.8%。这不仅影响村容村貌,还严重危害农村的水资源生态环境,威胁农村居民的生命安全。而在试点区中,50.7%的被调查者将生活污水进行循环利用,21.7%的被调查者对污水进行简单处理后排放。经调查可知,目前试点区部分家庭基本都在政府的政策要求或督促下建立了家庭污水处理池或化粪池,以循环使用生活用水。

综上所述,试点区的部分农村居民处理家庭生活垃圾排放具有分类意识,大部分农村居民处理家庭生活污水排放具有规范意识,我省农村居民对生活污染排放行为响应显著,农业面源污染综合治理行动显示出成效。

(三)农村居民参与面源污染治理的影响因素分析

1.农村居民受教育程度的影响

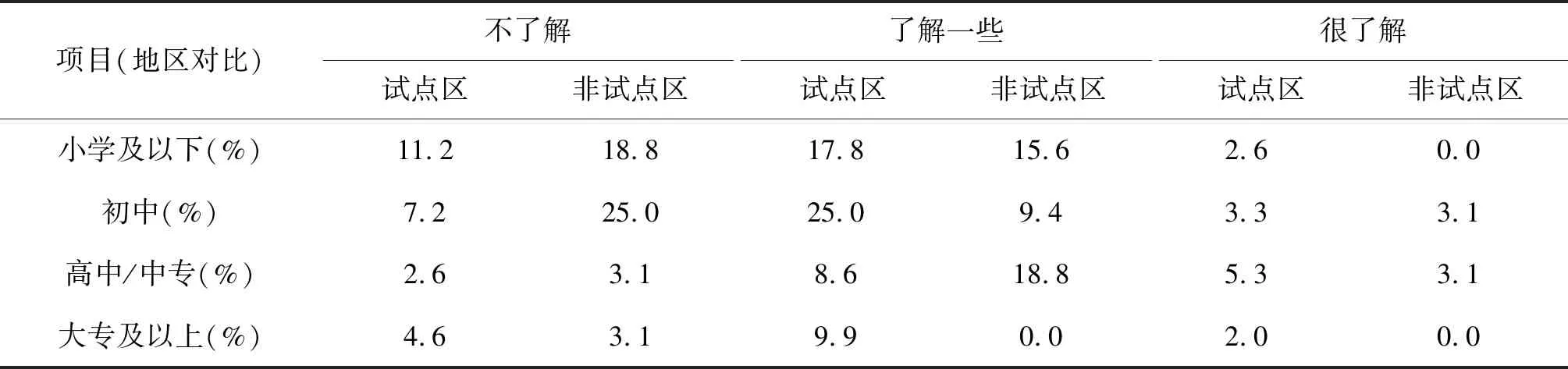

农村居民受教育程度能够影响其环保认知程度。一般而言,受教育程度越高,环保认知程度也越高,农村居民参与环境治理意愿越强[3]。对农村居民受教育程度与其环保政策了解程度调查的统计结果如表3所示。总体来说,调研地区农村居民的受教育程度普遍较低,“小学及以下”和“初中”这两项占比总和分别为试点区和非试点区的67.1%和71.9%,地区差异不大。由于非试点区处于湖南西南部地区,当地经济发展水平低于试点区,受教育程度为“大专及以上”的调研对象多为在外务工的农户和假期返校的学生,因长期在外,他们对政策了解不多,因此表中非试点区“大专及以上”的调研对象在环保政策了解程度中,“了解一些”和“很了解”的占比都为0。

表3 农村居民受教育程度与环保政策了解程度调查的统计结果

调研结果显示(由于被调研地区高中文化水平以上总体人数偏少,以下将这两项加总进行统计分析):在试点区,经计算,“小学及以下”这个层次的教育程度中,“了解一些”占比56.3%,“很了解”占比8.2%;“初中”这个层次中,“了解一些”占比70.4%,“很了解”占比9.3%;“高中/中专”和“大专及以上”这两个层次中,“了解一些”占比56.1%,“很了解”占比21.2%。从中可以看出,随着教育程度的提升,农村居民对环保政策的了解程度在上升。在非试点区,“小学及以下”这个层次的教育程度中,“了解一些”占比45.3%,“很了解”占比0%;“初中”这个层次中,“了解一些”占比25.1%,“很了解”占比8.3%;“高中/中专”和“大专及以上”这两个层次中,“了解一些”占比66.9%,“很了解”占比11.1%,可见随着受教育程度的提高居民的环保政策认知水平也是提高的。另外,从以上数据也可以看出,试点区居民各个受教育层次中的“了解一些”和“很了解”这两个政策认知占比都高于非试点区,说明受教育程度对农村居民的政策认知有正向的促进作用,如果有政府环保政策的宣传和实施,这个影响会更显著。

2.政府政策的影响

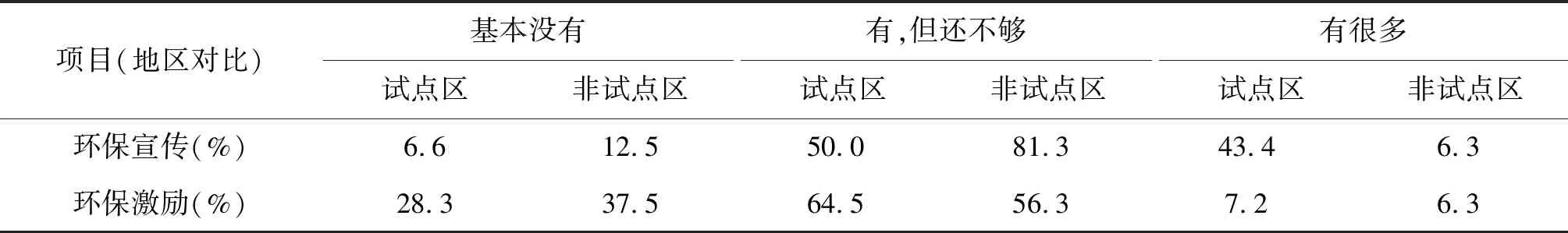

政府在农业面源污染综合治理工作推进中扮演着重要作用,主要体现在政府宣传、激励政策等两大方面[8]。一般而言,政府的宣传措施越到位,农村居民参与环境治理的意愿越强;政府的环保激励措施越丰富,农村居民参与环境治理的意愿越强。对政府层面参与环境治理调查的统计结果如表4所示。

表4 政府层面参与环境治理调查的统计结果

从政府的环保宣传来看,调查地区的农村居民普遍认为当地有环保宣传措施,这与我国多年来重视农村环境宣传的政策密不可分。然而,当涉及到环境宣传形式的多样性时,试点区有43.4%的被调查者认为当地有很多宣传形式,非试点区仅有6.3%的被调查者认为宣传形式多样,绝大部分被调查者认为当地宣传渠道主要还是以宣传标语和电视广播为主。另外,从政府的环保激励来看,试点区70%左右的被调查者认为本村有一定的激励措施,但仍然有近1/3的农村居民认为本村基本没有激励措施。试点区环保激励措施虽然整体高于非试点区,但是实施效果仍不显著。目前存在的激励措施也主要以评星定级活动和家庭卫生情况公告为主,措施单一,且容易流于形式,难以起到很好的环保激励作用。

3.社会参与度的影响

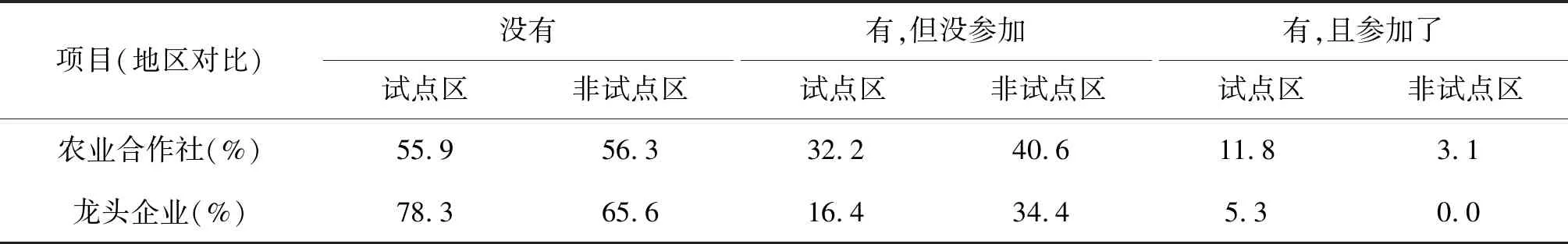

社会公众对于农民参与农业面源污染治理意愿的影响主要体现在以农业合作社、龙头企业等为主体的社会化服务体系的影响[8]。一般而言,参与农业面源综合治理的农业合作社和龙头企业越多,对农村居民的影响越大,农村居民参与环境治理的意愿越强。对社会层面参与环境治理调查的统计结果如表5所示。

表5 对社会层面参与环境治理调查的统计结果

从整体来看,大部分调查地区没有农业合作社和龙头企业,非试点区农村合作社和龙头企业的数量多于试点区。然而,有农业合作社和龙头企业的地区也只有少部分参与到当地的环境综合治理。从各地区来看,试点区的农业合作社和龙头企业中,只有26.8%的农业合作社和24.4%龙头企业参与到了当地的环境综合治理。而非试点区的农业合作社和龙头企业中,仅有7.1%的农业合作社参与到了当地的环境综合治理,没有龙头企业的参与。社会因素整体参与率低,体现了社会层面参与环保治理的意识不强。究其原因,一是大部分农业合作社形同虚设,实际正常运营的合作社少、存在感低。二是地方企业虽然在农村逐年增加,但仍以追求利润为主,环境保护参与度较低。与此同时,试点区的农业合作社和龙头企业对当地环境治理的参与度普遍高于非试点区,反映了实施农村面源污染综合治理对社会主体参与环境治理的积极性具有一定的带动作用。

三 调查分析小结

(一)农村居民参与治理的认知、意愿和行为程度普遍偏低,但试点区总体优于非试点区

认知方面,受传统文化和生活习惯的影响,调研地农村居民对于农业面源污染治理政策的认知普遍不高,但由于宣传等措施的积极作用,试点区农村居民环保知识来源渠道更多,总体认知程度优于非试点区。参与意愿方面,当前大部分农村居民已经关注到农村环境问题的严重性,愿意参与到农村面源污染治理中来,试点区参与意愿比例显著高于非试点区,但受到长期形成的个人生活习惯等的影响,少数居民参与意愿仍然较低。参与行为方面,试点区每家每户都配备了分类垃圾桶,部分家庭建立了家庭污水处理池或化粪池,并同时进行环保宣传教育,该区域的农村居民垃圾和污水处理行为较非试点区规范。总体而言,试点区的农村居民农业面源污染治理参与度较非试点区高。

(二)受教育程度、政策推行和公众参与程度均为居民参与面源污染治理的重要因素,但这三方面均需加强

首先,调查结果表明,农村居民受教育程度对其参与度有正面促进作用,但调查对象中60%以上农村居民文化程度以小学和初中学历为主,环保教育接受能力较弱,学习环保知识的主动性不强,因此总体参与农业面源污染治理的意愿较弱,行为响应程度低。其次,试点区相关政策的宣传和推行有效地调动了农村居民的积极性和主动性,提高了农村居民参与治理的主动性和主体意识,但试点时间短,部分村落政策并未落实,少部分农村居民反映本村基本没有环境保护宣传,大部分村落环保激励办法也未实施,因此治理政策的效应发挥受到影响。最后,社会公众对环境治理的积极响应对农村居民的参与度有积极正面影响,但作为农村社会中重要影响作用的主体——不同形式的新型农业经营组织对农业面源污染治理的参与度并不高,当前调研区的农业企业普遍存在经营困难、环保和环境投资意愿不强的情况,这些会在较大程度上影响农村居民的参与度。

四 对策建议

(一)提高农村居民的受教育程度,提升农村居民参与农村面源污染治理意识

农业面源污染治理要有显著的效果,只依靠政府单个主体短时间的投入是不行的,农村居民自身认识到问题的重要性,积极主动地参与环境保护和治理中来,才是农村环境治理效果提升和持续的关键,而要让农村居民的认知、意愿和行为都得到提升,受教育程度的提高至关重要。因此,一方面要加大基础教育的投入力度,使农村儿童能够享受到城市儿童同等的教育资源,让未来的农村居民整体受教育程度大大提高;另一方面要更多地吸引高学历的人才进驻农村,参与农村生活和生产,这部分人对周围居民的环保意识提升有重要的影响。

(二)扩大农业面源污染治理试点区域范围,落实和完善相关治理政策,激发农村居民参与农业面源污染治理的积极性

试点区加大了环境治理的相关科普宣传和设施的投入,农村居民的农业面源污染治理政策认知、参与意愿和行为都显著高于非试点区,说明政策的推动是关键环节,应该继续扩大试点区域范围并真正落实相关的治理政策。首先,地方政府应该明确责任和目标,并对政策落实情况进行考核。其次,公开治理的相关政策和治理效果,让公众监督治理过程和反馈治理效果。最后,要明确奖惩制度,对做得好的地方要表扬表彰,对做得不好的地方要进行相应的惩罚。通过这些措施落实试点治理的相关政策,巩固治理效果。

(三)鼓励社会公众参与,建立农村居民参与农业面源污染治理的长效机制

社会公众积极参与治理,一方面可以提升治理效果,另一方面,可以在农村形成环境保护和治理的良好社会认知环境,从而建立农村居民参与农业面源污染治理的长效机制。首先,引导和鼓励当地龙头企业积极参与农村环境治理工作中来,利用经营主体的认知、意愿和行为直接影响其他农村居民。其次,积极吸收社会资本参与治理,减轻政府投入负担,保障治理政策的落实和长期实施。最后,发挥非政府组织的重要作用,建立多元主体共同治理农业面源污染的环保体系,完善农村面源污染治理体系。这不仅提升治理效果,同时也为农村居民的参与注入动力。