课堂沉默现象下本科专业必修课的教学探索

2020-09-26谭伟

谭伟

[摘 要]课堂沉默是大学课堂也是专业必修课所面临的一个普遍现象。文章以H学院的员工测评与选拔课程为例,主要从以下方面进行了教学探索:知己知彼,摸清学情;因课施教,注重能力培养;因材施教,发挥学生主动性;评价多样化。建议在本科专业必修课的教学中:借力学习预期,减少课堂沉默;利用信息技术,让课堂变得有趣;拓展课后任务,深入学习。

[关键词]课堂沉默;专业必修课;教学探索

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2020)10-0178-04

从古时候的“得人才者得天下”,到当前的“人才资源是第一资源”,我們可以看到从古至今“人才”的重要性不断得到凸显。2018年,教育部发布《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》,明确提出“建设高水平本科教育”。作为培养人才的重要摇篮的本科教育,在当前的时代背景下,如何调整教学,如何提升本科教育质量,是高等教育面临的一个挑战。有不少的研究者发现,除了在中小学课堂,大学课堂也经常发生沉默的现象;除了在外语课堂,通识课堂、甚至专业必修课堂也是如此。在课堂沉默现象下,本科教育该如何开展呢?本文试图以H学院的员工测验与选拔课程为例,探讨本科专业必修课的教学展开。

一、课堂沉默

沉默意味着不发声、不发言、不说话,课堂沉默可以理解为“课堂教学环境中教师和学生所呈现出来的无声且无固定语义的非言语交际行为”(刘向前,2005)[1]。在课堂这个特定的环境下,课堂沉默也意味着学生不愿意(或不能、不敢)主动回答教师提出的问题、有疑惑不愿意(或不能、不敢)提出来、课堂内的互动也不参与、人在课堂内心在课堂外等现象的发生。当然课堂沉默也有可能是在深度思考,这个时候的沉默变得非常有价值,学生可以在这个沉默的过程中获得成长。但比较遗憾的是,这种有价值的沉默多数情况下在课堂上并不占据主导地位,相对于智能手机带来的互联网快乐,课堂内的学生更多的沉浸在自己的小世界中,这对于大学课堂来说是一个严峻的挑战。

赵越研究指出了课堂沉默现象有四个显著的特点,即发生的伴随性(沉默发生的时候往往伴随一些表情和身体行为,如玩手机等)、时间的阶段性(沉默人数与课堂进程呈现倒 U 型关系,沉默人数两头多、中间少)、空间的蔓延性(沉默行为会一传十、十传百,由个体沉默转变为群体沉默)及影响的不确定性(不同沉默类型的学生与其学习成绩没有显著的相关关系)[2]。不过,也有学者的研究显示,不同的课堂沉默类型对于深层学习、批判性思维、学习成就等方面还是存在显著的影响的(叶诗杰,2018;陈鑫,2018)[3-4]。不管怎样,让课堂出现更多有价值的沉默,或者让学生更多地主动发言、参与课堂仍是大学本科教育为之奋斗的一个目标。

对于是什么原因造成了课堂的沉默,众多学者从不同的角度提出了自己的观点。总的来看,不外乎从教师、学生、课堂环境、学校环境、文化传统这几个方面。在这些影响因素里面,有一些因素是难以改变的,比如课程的特点、学生的性格、传统文化,也有一些因素是容易控制的,比如教师的提问策略、授课方式、对学生的关注等。在课堂沉默现象下,教师可以采取有针对性的措施来展开教学,以减少课堂沉默带来的不利影响[5-10]。

二、本科专业必修课的教学探索

H学院是一所成立于2002年的独立学院,2006年经国家教育部批准为实施本科层次教育的全日制普通高等学校。H学院以教学为中心,一直致力于培养具有创新精神和实践能力的复合型、应用型人才。员工测验与选拔这门课程是该学院管理系人力资源管理专业的专业必修课程,在该专业的培养方案中重点指向“招聘与配置”这个职能模块,同时辐射其他模块。由于有先修课程人力资源管理概论,同时根据其他必修课的安排,这门课设置在第4学期,也即大二这个阶段。

大二、大三这两年是专业必修课集中的两年,对于学生来说,他们度过了大一的适应期,慢慢适应了大学的生活,他们具有一定的学习积极性。然而,繁重的课程也在打磨他们的意志,学生课堂上的表现也逐步发生变化。正如李东(2017)研究所展示的那样,随着年级的增高,他们在情绪上对教学内容漠不关心的情况、思维上学习状态处于被动的情况、师生互动交流不足的情况、学生行为上非听课现象呈现递增趋势[11]。

对于学生来说,选修课可以进行选择,可是专业必修课没有选择;对于教师来说,无论是选修课还是专业必修课,在自己的课堂,他对于教什么样的学生同样也没有选择,只能根据学生的情况调整教学策略,因材施教。本文以H学院的员工测验与选拔为例,就课堂沉默现象下如何开展本科专业必修课的教学进行一些探索。

(一)知己知彼,摸清学情

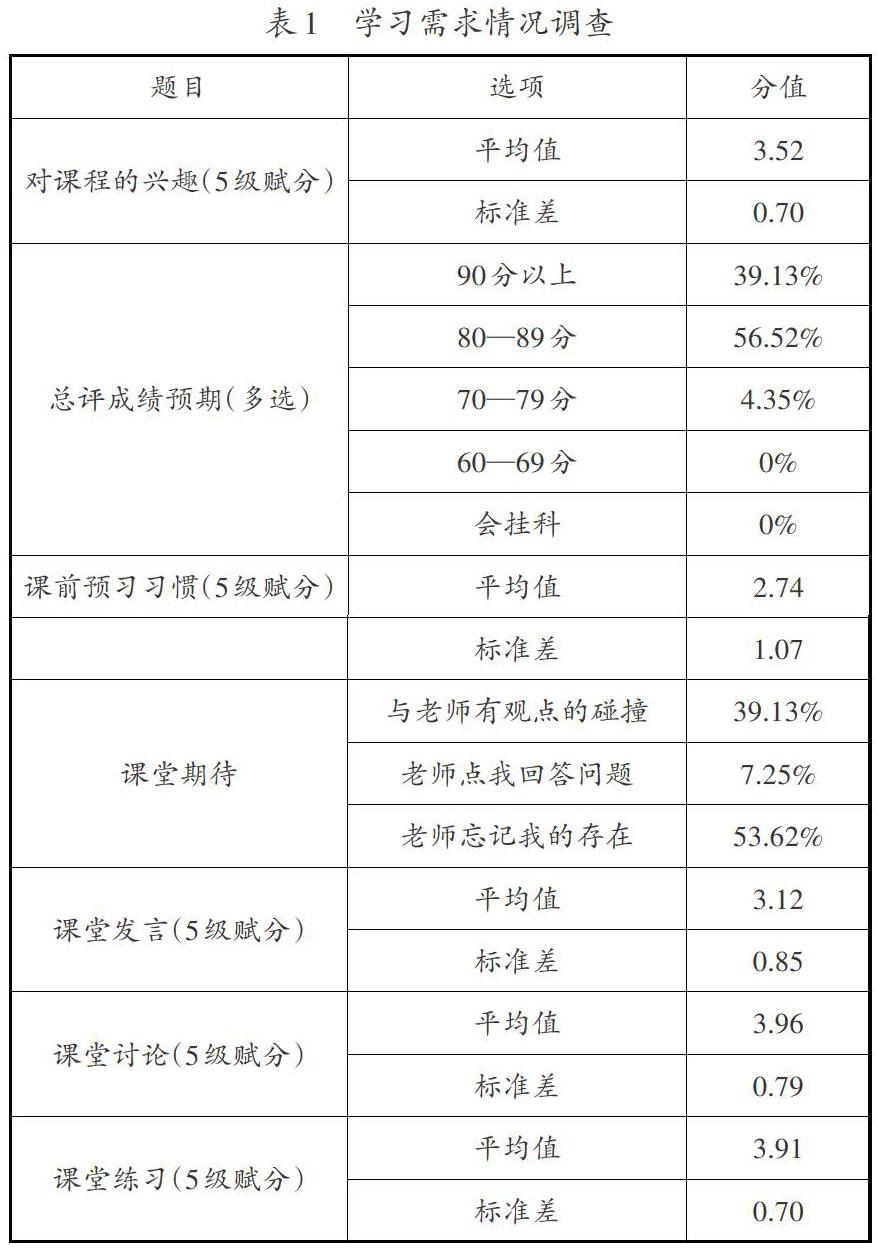

除了摸清学生的学习绩点、出勤情况等基本信息之外,本门课程针对修读的学生开展了一次“学习需求”的问卷调查(回收率为97.18%)。这个调查是在第一次上课的时候发放的,学生能够真实、坦诚地表达自己的想法,展示他们对这门课程的热情、感兴趣和不感兴趣的内容、他们对自己参与课堂和参与学习的预期以及对于课堂评价的建议等,部分调查结果具体如表1所示。

通过表1我们可以看到,相对于5分的满分,他们对课程的兴趣只有3.52分,兴趣不算大。但尽管他们对必修课的热情并不是很高,可是他们依然期待能取得好成绩,因为有兴趣才取得好成绩的这个想法让位于“专业必修”带给他们的压力。那怎么才能取得好成绩呢?相比起课前预习,他们似乎更愿意“参与课堂内的互动”,愿意课前预习的得分(2.74)低于课堂发言(3.12)、课堂讨论(3.96)和课堂练习(3.91),这个结果显示他们课后自主学习的程度不算高。而在课堂期待上面,一半以上的人数(53.62%)的学生选择了期望“老师忘记我的存在”,这无疑又再一次证明了“课堂沉默”现象的普遍性。

通过这一次的调查,摸清了学情,既让学生对自己的成绩、课堂参与有了一定的期待,也让教师对他们在这门课程上希望听什么、想要干什么有了一定的了解,能看到课堂沉默的普遍性,看到专业必修课的特点,也能看到他们内心想获得高分、想学好的愿望,这为教师设计教学提供了坚实的基础。

(二)因课施教,注重能力培养

员工测评与选拔是一门既强调理论基础,又强调技术方法的一门课程,教学目标主要是使学生能较系统地了解、掌握人才测评理论与技术,学生能根据测评的目的进行人才测评实践。通过前面提到的学习需求情况调查显示,学生对于技术方法很感兴趣,但是对于理论基础部分的内容则表示不太感兴趣。在这样的情况下,根据这门课程的特点,笔者在教学上采取了下面的措施。

第一,大小课结合开展教学。目前,很多研究都证实小班教学更有助于学生的学习,不过实施小班教学会受到教室、学生上课时间、教师时间等很多方面的限制。在这种情况下,用一种融合了大班教学和小班教学的“大小课”结合的方式也不失为一种有效的方法。这门课程的大小课时以1:1的比例设定,在大课的大班教学上集中讲解理论基础部分,而在小课的小班教学上强调知识和技能的应用,根据学生的学习情况做出更多有针对性的辅导,强調“以学为主”。这样的大小课结合的方式既能传授理论基础知识,又能突出能力的培养。

第二,线上线下结合,注重能力培养。员工测评与选拔是一门实践性要求很高的学科,要想使学生掌握相应的测评技术,就需要学生去了解、熟悉、使用这些技术。这门课程的线下教学主要是指课堂上教师的教学,线上教学的主要措施是建设了“人才测评实验室”,通过相应的人才测评软件让学生去使用、操作相应的技术,甚至进行对抗赛,以此来提升他们的能力。在条件允许的情况下,也让他们帮助学校的社团开展“人才选拔”的实践,从实践中获得真知。

(三)因材施教,发挥学生主动性

首先,适度满足需求。通过学习需求调查,可以知道学生对于参与课堂、参与学习的预期,也可以细致地了解他们对于教学中考勤、分组、作业等的态度。在不影响教学目标的达成、不违反相关规定的情况下,满足学生的这些需求更容易让他们保持并提高他们对学习的兴趣,减少课堂沉默。

其次,结合他们的兴趣点设计教学。如表2,从学习需求调查的结果来看,学生想听的内容是多样化的,如果固定讲授书本上的知识点,那么会显得沉闷无趣;而结合学生的兴趣点,让他们从一个更广阔的视角去看待所学习的内容,会激发他们学习的主动性,使得他们更愿意参与进课堂,而不是“沉默”。

再次,及时强化学习内容。大学阶段是一个强调自主学习的阶段,虽然不需要像中小学阶段定期进行测试来评价、巩固他们的学习成果,但也是需要通过教师的引导及时强化学习内容,以避免他们到了期末考试的时候才“奋发图强”。及时强化学习内容可以是课堂内的提问,可以是完成一些章节之后的小测试,也可以是一些实践性较强的训练。例如,在员工测评与选拔这门课程上,在学习“笔试”这个测评技术的时候,就可以请学生以教材为基础编制试题,如果试题编制得不错则纳入期末考试题库。这样一来,既督促了学生去阅读、思考教材,又训练了笔试编制这个技能,也提升了他们的学习兴趣,发挥了学生学习的主动性。

(四)评价多样化

评价一个学生是否掌握了一门课程所要求掌握的知识和技能,仅仅依靠最终的考试成绩是不够的。在员工测评与选拔这门课程的评价上,一个学生的总评成绩需要由考勤、课堂表现(互动和练习等)、课外作业和期末考试这四个部分来决定。这样一来,学生们在课堂内的参与、互动、练习等需要打破“沉默”的行为也在总评成绩中占据了一定的比例,这在一定程度上也在鼓励学生参与课堂。

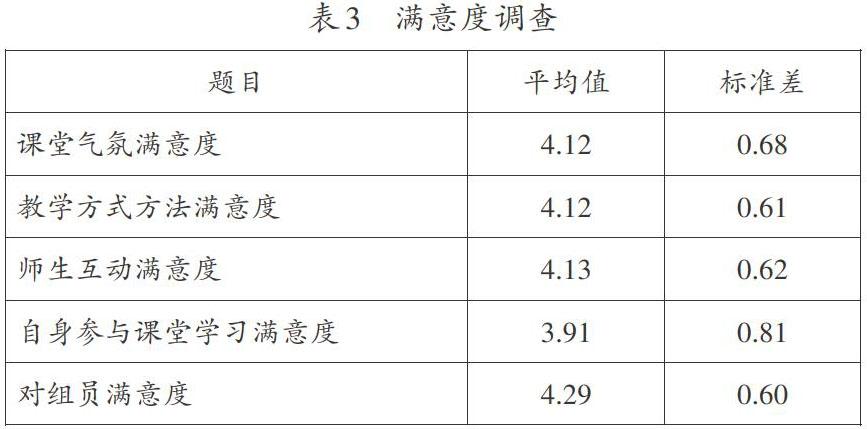

(五)课程的评价

课程结束时笔者对这门课程进行了满意度调查(5级赋分),回收率95.77%,具体见表3。可以看到,学生对于课堂气氛、教学方式方法、师生互动满意度还是满意的。在对自身和同伴的评价上,他们给予了组员更高的评价,这与我们的传统文化一致,即强调“自谦”。对比起学习需求情况的调查,他们对自身参与课堂学习的满意情况,与前期调查对自己的预期还是一致的,都是落在3—4分这个区间。

从总评成绩来看,他们实际的平均分与他们自己所预期的成绩也比较接近。这与教师期待对学生的影响有异曲同工的效果,当学生对自己有所期待和要求时,他们可以获得更多的动力。同时结合H学院期末开展的教学评价,以及学校教学督导、同行评价,可以认为在课堂沉默现象下,该门课程采取的这些措施取得了不错的效果。

三、本科专业必修课的教学建议

上述措施,保证了员工测评与选拔课程教学目标的达成,同时也在一定程度上减少了课堂沉默带来的负面影响,增强了课堂参与。不过,对于本科专业必修课的教学,还可以进一步优化,努力打造成“金课”[12]。

(一)借力学习预期,减少课堂沉默

在课程开始之时,充分了解学生对于这门课程、对于自己学习的预期是很重要的。了解学生对于课程的期待,可以捕捉到学生们在课堂内的兴趣点,教师在这个基础之上,把“不得不”学的必修课添加“兴趣”的佐料,在这样的双重力量下,学生更容易化被动为主动,减少课堂沉默,参与进课堂。了解学生对于自己的预期,坦诚地跟学生沟通教师对他们的预期,这种承诺感也会加深学生对学习的责任感,让学生更愿意去学习。

(二)利用信息技术,让课堂变得有趣

信息技术的发展,大大促进了社会的进步,同时,便捷的信息技术也给课堂带来了挑战和机遇。学生的手机就像潘多拉盒子,一旦打开便情不自禁,与其“堵”不如 “疏”。在必修课的课堂里,我们可以利用手机、利用互联网、利用信息技术去实现更有趣味的课堂。例如,在课堂内可以利用网站或者软件生成一些小测试,答完即有反馈,这样可以及时强化学生学习的知识点。

(三)拓展课后任务,深入学习

对于大学生来说,他们不仅仅是在学习知识,同时也是在学习接受更多的观点,用一种相对的价值观去理解世界。因而在专业必修课的教学中,可以适当“跳出课堂”,通过安排一些课后任务去拓展,或者是阅读一些学术期刊,或者是完成线上视频任务,或者关注前沿热点,也可以是去到一些组织进行调查,还可以是用学习到的知识进行校园实践、社会实践等。在这个过程,跨学科的借鉴、融合是值得鼓励的。

总而言之,在课堂沉默现象下,教师在教学过程中要对学生的“沉默”有客观而深入的认识,要透过他们的沉默触及他们的内心,通过良好的师生关系、有力的教学设计、恰当的提问、多元的考核方式,营造放松的课堂氛围,提高学生参与课堂的积极性。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 刘向前.论课堂沉默[D].曲阜师范大学, 2005.

[2] 赵越. 大学生课堂沉默现象研究[D]. 大连理工大学, 2018.

[3] 李东. 地方高校本科生课堂沉默现象研究[D]. 重庆师范大学, 2017

[4] 叶诗杰. 大学生课堂沉默实证研究[D]. 南京大学,2018.

[5] 陈鑫. 沉默的外表在表现与思想的内在参与:大班课堂下中国学生学习特征的实证研究[D]. 南京大学,2018.

[6] 张华峰,史静寰. 走出“中国学习者悖论”:中国大学生主体性学习解释框架的构建[J]. 中国高教研究, 2018(12): 31-38.

[7] 吕林海. 中国大学生的课堂沉默及其演生机制:审思“犹豫说话者”的长成与适应[J]. 中国高教研究, 2018(12): 23-30.

[8] 张林, 温涛, 张玲. 大学生课堂沉默的阻力与动力机制研究:基于560份调查问卷的实证[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2019,44(3): 156-162.

[9] 丁敬英,赵永勤. 大学生课堂沉默原因及应对策略[J]. 西部素质教育,2019,5(5): 198-199.

[10] 李婉芹, 汪雅霜. 大学生课堂沉默影响因素的质性研究[J]. 山东高等教育,2018,6(3): 54-66.

[11] 雷洪德, 于晴, 阳纯仁. 课堂发言的障碍:对本科生课堂沉默现象的访谈分析[J]. 高等教育研究, 2017,38(12): 81-89.

[12] 陆国栋. 治理“水课”, 打造“金课”[J]. 中国大学教学, 2018(9): 23-25.

[责任编辑:陈 明]