地方高校非优势学科专业建设的问题与对策

2020-09-26黄温钢窦仲四邬书良张修香霍亮

黄温钢 窦仲四 邬书良 张修香 霍亮

[摘 要]我国地方高校非优势学科的采矿工程专业特色建设存在专业设置盲目跟风、人才培养与社会需求脱节、专业特色不鲜明、师资队伍建设困难和教育经费投入不足等问题。为此,高校应把有限的资源集中在发展专业特色和深化专业内涵方面,并从专业建设定位、人才培养方案、师资队伍建设、实践高校应教学条件和创新创业教育等五个方面入手,采取相关措施以解决上述问题。相关研究可为我国地方高校非优势学科的专业建设提供借鉴。

[关键词]地方高校;非优势学科;采矿工程;专业建设;问题;对策

[中图分类号] G648.4 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2020)10-0051-05

大学的本质职能是人才培养,其根本是本科教育。2018年6月,教育部在新时代全国高等学校本科教育工作会议上强调,本科教育要坚持“以本为本”,推进“四个回归”。在此背景下,国内传统矿业高校纷纷掀起了本科人才培养模式的新一轮改革浪潮。人才培养质量的好坏是本科教育成效优劣的直观反映,而其根本是专业建设,尤其是专业特色建设。专业特色建设不仅影响本科人才培养质量,更是专业内涵建设的发展基石,这一点对于地方高校非优势学科专业而言尤为重要。

相关学者就采矿工程专业特色建设进行了广泛讨论,如谭凯旋[1]和喻清等[2]从课程建设、教材建设、实践条件建设、师资队伍建设和教学改革等方面对核特色矿物资源工程专业本科人才培养模式进行了探索和分析,提出了专业加方向培养的“3+2+3递进教学”培养模式;张东升等[3, 4]基于国家级重点学科优势,分析了采矿工程面临的专业建设挑战,提出了采矿工程特色专业建设的目标与方案,并初步构建了实验教学创新能力培养体系;康志强[5]探讨了以高素质创新型采矿工程专业人才培养为目标的特色专业建设目标、方法和措施;张勇等[6]就如何打造采矿工程专业特色问题进行了探讨,认为人才培养模式既要保持原有特色,还应开辟符合国家发展规划和适应国际化的新特色;李富平[7]基于所在高校的特色,构建了煤炭与安全工程特色专业实践教学模式;张东升等[8]和刘洪林等[9]基于新疆矿产资源赋存条件和矿山企业经营状况,分析了采矿工程专业人才培养面临的挑战,构建了具有新疆特色的采矿工程专业人才培养方案,并对配套的课程体系进行了优化。上述研究的对象主要以国家级重点学科或者优势学科为主,且多根据自身专业特点进行分析和探讨,而对于地方高校非优势学科的采矿工程专业特色建设研究较少。部分学者对我国地方高校非优势学科和新办专业的专业设置、专业建设、学风建设和课程建设等方面存在的问题进行了探讨,并给出了相应对策,但针对采矿工程专业建设方面的研究较少[10-15]。

综上,为探索地方高校非优势学科的采矿工程专业特色建设的发展途径,本文以采矿工程专业特色建设为研究对象,以东华理工大學采矿工程专业(以下简称“我校采矿专业”)为例,分析地方高校非优势学科专业建设过程中存在的问题,并提出针对性措施,可为广大地方高校非优势学科或者新办的采矿工程专业的建设提供借鉴。

一、地方高校非优势学科专业建设主要问题

近年来,随着我国高等教育的快速发展,地方高校在办学条件等方面取得了长足进步,但在专业建设方面仍存在诸多不足,主要表现为专业设置盲目跟风、人才培养与社会需求脱节、专业特色不鲜明、师资队伍建设困难和教育经费投入不足等问题。

(一)专业设置盲目跟风

地方高校专业设置普遍存在缺乏顶层设计和总体布局、盲目追求“大而全”等现象,在设置新专业时,没有客观分析自身的办学条件、办学水平和办学质量,竞相申报一些“高大上”的热门专业。例如,近两年,人工智能、智能科学与技术、机器人工程、数据科学与大数据技术等新专业备受国内高校青睐,仅2018年,国内获批上述四个专业的高校数量分别达到35所、96所、101所和302所。倘若前期准备工作不到位,将对人才培养的质量产生不利影响。

(二)人才培养与社会需求脱节

社会需求是高校设置专业的主要原则之一,而地方高校承担着为服务地区经济建设的功能和责任。部分高校在设置新专业时,没有充分调研所处区域的实际社会需求,使得专业建设、人才培养的定位与社会需求脱节,加之自身专业品牌和学生竞争力不强,从而导致学生毕业后难以找到合适的岗位,就业困难。

(三)专业特色不鲜明

同一区域内的部分高校在学科建设和专业设置时,缺乏宏观把控和管理,易出现同一专业重复过度设置的现象。地方高校非优势学科往往特色不鲜明,造成“千校一面”的状况,导致所培养出的学生没有竞争优势。此外,因某行业行情“走俏”而争相设置相关专业的做法,极易产生人才的结构性过剩和资源浪费等现象,这在有色金属、煤炭等周期性行业中表现尤为明显。

(四)师资队伍建设困难

与“985”“211”和“双一流”建设高校相比,地方高校在对人才的吸引力方面存在天然劣势。而地方高校的非优势学科则面临着人才引进难度大和师资队伍实力弱的双重压力,一方面,高层次和优秀高学历人才不愿来;另一方面,已有师资队伍教学科研水平低、提升慢,两者形成恶性循环,将长期制约专业建设发展。

(五)教育经费投入不足

受区域经济发展的影响,各地政府对当地高校的教育投入差异较大,中西部地方高校的建设经费相对有限,且主要集中建设部分优势学科,导致其非优势学科的建设投入长期不足。经费投入不足将直接制约专业建设发展,具体表现为师资队伍薄弱、科研平台缺失、实践教学资源紧缺等。例如,在地方高校采矿工程专业本科校外实习经费普遍不足的同时,部分国家重点学科却有充足的经费支撑其学生前往海外开展矿山实习,这一现象显然会导致两者培养出的学生在实践能力和国际视野方面存在较大差距。

上述问题中,前三者尚可通过科学布局、市场调研和申报论证等措施来避免,但对于后两者在未来较长一段时间内不仅无法消除,而且极有可能会进一步凸显。对于地方高校非优势学科专业,笔者认为应该把有限的资源集中在发展专业特色、深化专业内涵方面,即面对招生和就业市场的激烈竞争,应当充分依托本校的优势学科,立足服务地方经济,构建独具特色的专业建设发展模式,才能站稳脚跟,谋求发展。

二、地方高校非优势学科专业建设对策

针对地方高校非优势学科专业建设面临的问题基础上,提出将资源集中发展专业特色的对策,具体包括专业建设定位、人才培养方案、师资队伍建设、实践教学条件和创新创业教育等五个方面内容。

(一)专业建设定位

专业建设的第一步是明确定位和方向,要准确定位应充分结合所在学校特色、资源禀赋条件、区域经济与社会等情况,提出符合实际、切实可行的方案。以我校采矿专业为例,其所处环境的条件如下:东华理工大学是一所具有地学和核科学特色,以理工科为主的高校,素有“中国核地学人才摇篮”称号,地处我国中部的江西省,省内固体矿床资源丰富,有“有色金属之乡”的美誉,其优势资源包括铜、铀、邬、稀土等。针对上述基本情况,我校采矿专业制定的专业建设定位为:依托东华理工大学核地学优势学科,以金属矿床开采为主体,以铀矿等核资源开发为特色,在铀矿开采方法与技术,尤其是硬岩铀矿生物堆浸与砂岩铀矿生物地浸新技术研究与应用等方面形成鲜明特色,人才培养和科学研究面向矿业和核工业,立足江西,为我国中西部区域经济社会发展服务。

(二)人才培养方案

人才培养方案主要由人才培养目标和课程体系等两部分构成,两者均应体现专业建设的特色。

1. 人才培养目标

人才培养目标的确定应结合学校发展定位和区域社会需求,同时兼顾“宽基础”“显特色”和“勇创新”等理念。以我校采矿专业为例,东华理工大学的建设目标是:建成“以工为主、理工结合、文理渗透、军民融合、行业领先、区域一流”的特色高水平大学。其人才培养定位是:以本科教育为主,培养“高级应用型人才”。在综合考虑上述因素的前提下,确定我校采矿专业的人才培养目标为:培养适应我国社会主义现代化建设需要、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,具备扎实的人文科学、自然科学和工程技术基础理论知识,系统掌握铀矿及其他金属矿床开采的基本理论、方法与技能,富有勤于学习、甘于吃苦、乐于奉献、勇于创新的采矿精神,能够在铀矿等金属矿床开采及其相关领域从事工程设计与施工、技术开发与应用、生产运行与管理等工作的高级应用型人才。

2. 课程体系

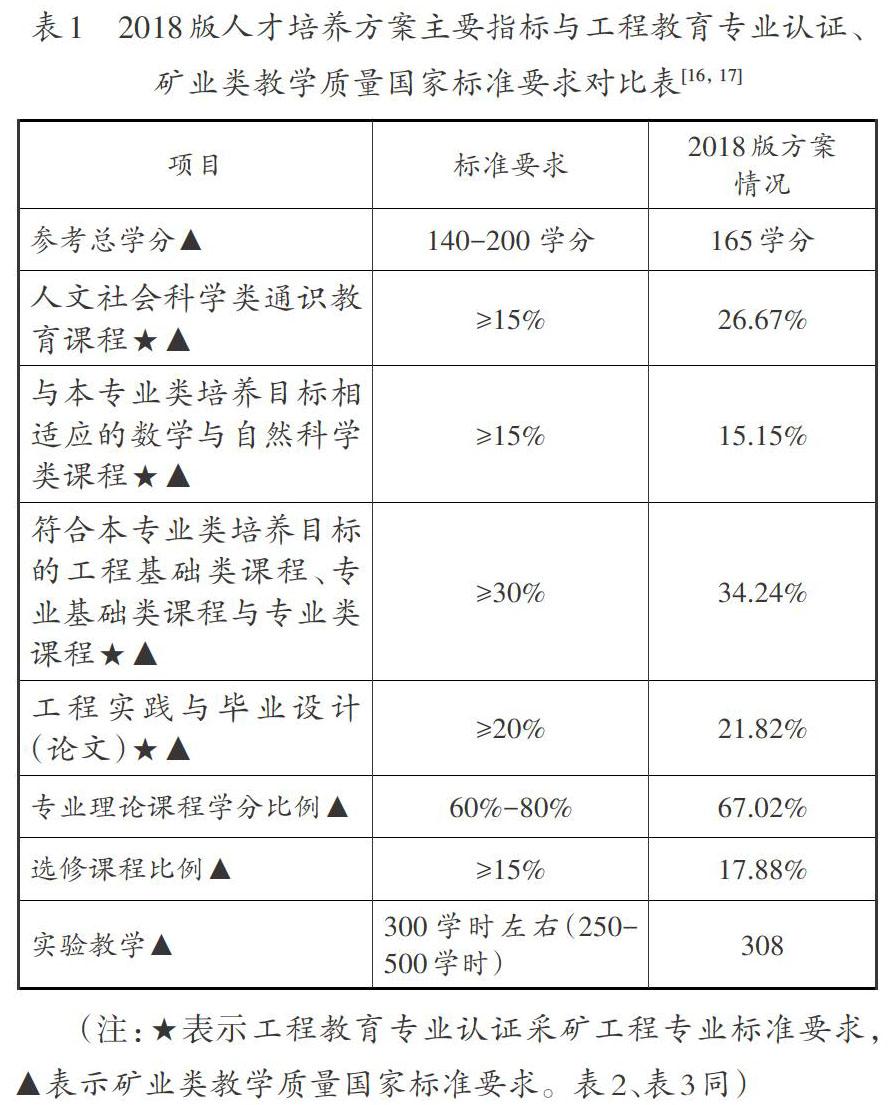

课程体系构建应同时满足工程教育专业论证和矿业类教学质量国家标准要求,此外还要兼顾专业特色课程建设。以我校采矿专业2018版人才培养方案为例,课程体系构建过程中严格比照了工程专业教育认证矿业工程标准和矿业类教学质量国家标准,重新构建了课程群,并梳理了专业课程知识点,在此基础上删除、合并、精简或调整了部分专业课程,期间经历了实地调研、系部讨论和专家论证等环节。与2014版相比,我校采矿专业2018版人才培养方案的特点有:总学分由212分缩减至165分;满足工程专业教育认证和矿业类教学质量国家标准要求;实践教学环节比重增加,课程体系进一步优化,课程特色更加鲜明,各学期学时量更加均衡。我校采矿专业2018版人才培养方案主要指标与工程专业教育认证、矿业类教学质量国家标准要求对比情况详见表1。

(三)师资队伍建设

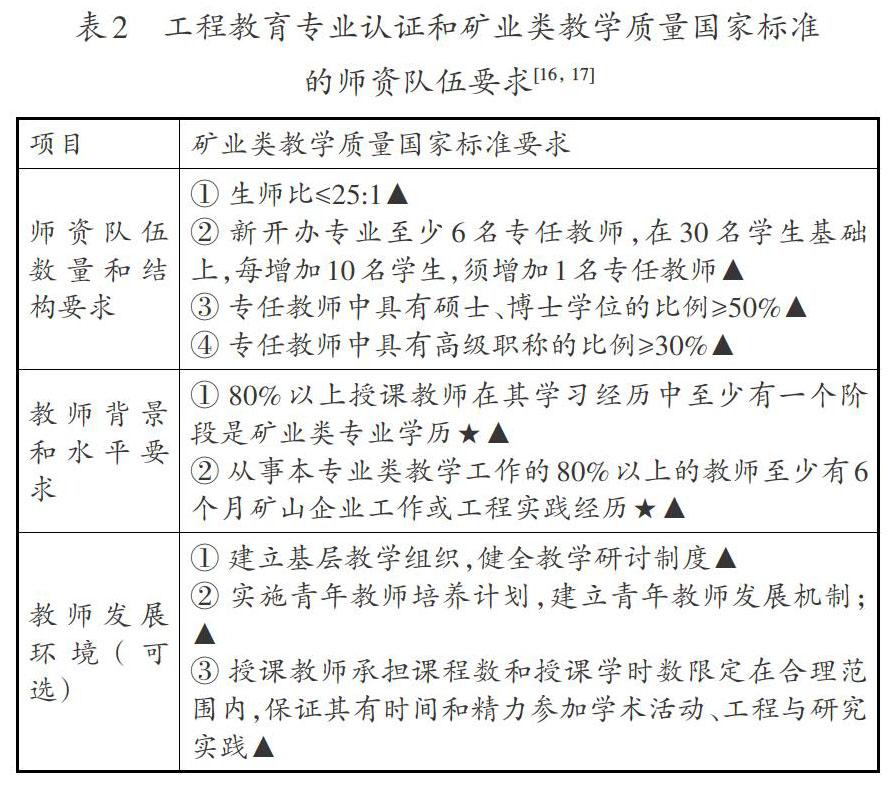

文献[16]和[17]对采矿工程专业本科教学的师资队伍提出了明确要求,详见表2。对于地方高校非优势学科或新办采矿工程专业可参照该标准进行师资队伍规划建设,同时还应兼顾特色发展。如前所述,地方高校非优势学科人才引进极为困难,除了提高人才引进待遇增强吸引力等措施外,通过建立健全的教师发展机制也是一项有效举措。以我校采矿专业为例,该专业系国内仅有的两个以培养铀矿等金属矿床开采技术人才为定位的采矿工程本科专业之一,校外引进人才的专业背景往往与学校特色不契合,故建设特色师资队伍的难度比一般高校更大。我们的做法是通过对专业青年教师进行深造和培训方式来实现师资队伍的特色化发展,深造包括攻读校内相关专业的博士或进入核资源与环境国家重点实验室博士后流动站工作,培训是指每年指派若干名骨干教师参加国际原子能机构技术合作项目,如近年来指派多名教师前往捷克、德国和法国等发达国家接受“铀资源勘查及矿山环境治理技术”等技术培训活动,同时承担东盟、加纳和莱索托等发展中国家“矿产资源开发与管理研修班”授课工作,取得了良好的效果。

(四)实践教学条件

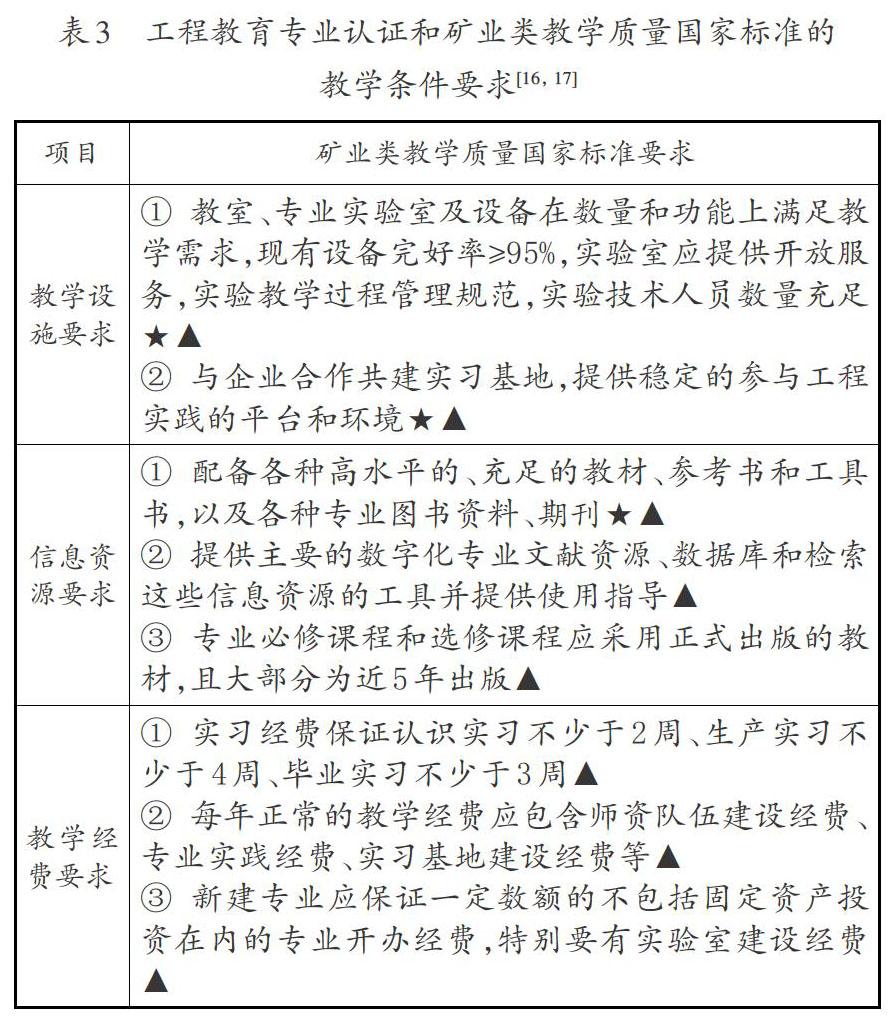

文献[16]和[17]对采矿工程专业本科教学的教学条件提出了明确要求,详见表3。除了满足矿业类教学质量国家标准要求外,还应建设满足办学特色的实践教学条件。采矿工程本科实践环节主要由课程实验、课程设计、校外实习和毕业设计(论文)等四部分组成,各部分教学环节在设计阶段时应融入专业特色。以我校采矿专业为例,除了设置配套的特色专业课程校内实践环节外,在校外实习和毕业设计(论文)教学环节也融入了核特色,具体做法是:要求三个专业实习中必须有一次是在铀矿山开展的,每个学生的毕业设计(论文)必须含有铀矿开发和安全防护等相关内容。为保障核特色实践教学环节的顺利实施,我校采矿专业建立了溶浸采铀实验室,并先后在抚州相山铀矿、中核赣州金瑞铀业有限公司等企业建立了實习基地。

(五)创新创业教育

21世纪高等工程教育的基本任务是培养具备创新意识和实践能力的高级应用型人才。矿业行业的转型发展和激烈的市场竞争对采矿工程毕业生提出了更高的要求,地方高校非优势学科人才培养尤其应当注重创新创业教育。我校采矿专业采取了一系列加强创新创业教育的措施,具体包括:实行采矿工程本科生导师制,因材施教寻求学生的个性化培养和发展;搭建“挑战杯”“互联网+”和“全国高等学校采矿工程专业学生实践作品大赛”等学科竞赛培训平台,制定奖励制度;新增大学生创新创业基础、“矿业+”创新实践、课外科技活动等课程,将创新创业教育机制纳入人才培养方案和课程体系,有效提升了学生的创新意识和能力[18]。

上述措施在我校采矿专业进行了实施,取得了良好的效果。2015—2019年,我校采矿专业学生积极参加各类学科竞赛,共获得国家级奖项27项,其中一等奖3项、二等奖7项、三等奖17项。上述获奖作品中,有13项与铀资源开发、铀尾矿环境修复和核废料处置等内容相关,这也从侧面反映了我校采矿专业在专业特色建设方面的成效。

三、结语

本文基于国内高校关于采矿工程专业特色建设的研究现状及存在问题,提出了地方高校非优势学科采矿工程专业建设研究课题。通过研究发现,我国地方高校在专业建设方面存在专业设置盲目跟风、人才培养与社会需求脱节、专业特色不鲜明、师资队伍建设困难和教育经费投入不足等问题。为此,笔者提出了把有限的资源集中在发展专业特色和深化专业内涵上的对策,并从专业建设定位、人才培养方案、师资队伍建设、实践教学条件和创新创业教育等五个方面给出了具体建议。相关措施在我校采矿专业进行了实施,效果显著。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 谭凯旋. 核特色矿物资源工程专业本科人才培养模式改革探索[J]. 中国电力教育, 2009(11):40-41.

[2] 喻清, 曾晟, 杨月平, 等. 具有核特色的矿物资源工程专业卓越人才培养模式探析[J]. 教育教学论坛, 2016(8):51-52.

[3] 张东升, 屠世浩, 万志军, 等. 采矿工程特色专业建设规划与进展[J]. 中国电力教育, 2010(27):28-30.

[4] 张东升, 屠世浩, 万志军, 等. 采矿工程特色专业创新能力培养的实验教学改革探索[J]. 实验室研究与探索, 2011,30(3):110-113.

[5] 康志强. 特色专业建设培养高素质创新型采矿工程专业人才[J]. 河北联合大学学报(社会科学版), 2012,12(4):8-10.

[6] 张勇, 杨胜利, 赵洪宝. 如何打造采矿工程专业的特色[J]. 河北联合大学学报(社会科学版), 2012,12(4):116-118.

[7] 李富平. 煤炭与安全工程特色专业实践教学模式[J]. 河北联合大学学报(社会科学版), 2012,12(4):136-137.

[8] 张东升, 刘洪林, 管伟明, 等. 新疆大学采矿工程专业人才培养方案构建与特色[J]. 煤炭高等教育, 2013,31(5):99-102.

[9] 刘洪林, 张东升, 管伟明, 等. 新疆大学采矿工程专业课程体系优化与特色[J]. 煤炭高等教育, 2014,32(5):114-117.

[10] 杨小峻. 地方高校专业建设的问题与对策[J]. 高校教育管理, 2008,2(6):24-27.

[11] 汪萍. 地方高校新办专业建设存在的问题及对策研究[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2009,32(6):71-73.

[12] 杜才平. 地方本科院校专业设置:现状、问题及结构调整策略[J]. 黑龙江高教研究, 2011(8):62-64.

[13] 王学成. 地方高校专业建设与特色发展问题[J]. 陕西理工学院学报(社会科学版), 2012,30(1):73-76.

[14] 龙雪梅. 地方高校非优势学科专业学风建设的问题及对策思考[J]. 教育教学论坛, 2018(37):213-214.

[15] 张正, 毕仁贵, 黎罡. 地方高校工学类本科专业课程建设与改造問题论析[J]. 高教论坛, 2019(5):22-25.

[16] 中国工程教育专业认证协会秘书处. 工程教育认证工作指南(2016版)[M]. 北京: 中国工程教育专业认证协会, 2015.

[17] 教育部高等学校教学指导委员会. 普通高等学校本科专业类教学质量国家标准[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 474.

[18] 黄温钢, 杜勋, 王清亚, 等. 采矿工程创新实践型人才培养模式构建初探:以东华理工大学采矿工程专业建设为例[J]. 东华理工大学学报(社会科学版), 2018,37(2):168-171.

[责任编辑:刘凤华]