建寺慰灵 上刀祛灾

——中缅边境麻栎村三崇寺上刀山仪式的宗教人类学研究

2020-09-25李东红

李东红 和 梦

(1. 云南大学 西南边疆少数民族研究中心,云南·昆明 650091;2. 云南大学 民族学与社会学学院,云南·昆明 650091)

一、问题的提出

“上刀山下火海”源于汉语“刀山火海”一词,比喻极其危险和困难的境地。最早见于汉代高安世译《佛说鬼问目连经》:“我一生以来,或登刀山剑树地狱,或堕火坑……”引申义为完成使命,不畏艰险克服种种困难。分布于中缅北界边境的傈僳族综合性祭祀仪式“下火海上刀山”,旨在为村落及四境村民求福消灾。其中,就有安抚战死、病死孤魂野鬼的“泼水饭”程序。1980年,腾冲傈僳率先恢复了二月八上刀山仪式,之后泸水、云龙、龙陵、盈江、漾濞、永胜、禄丰等地傈僳在旅游文化场景与非遗保护政策下先后移植、恢复了上刀山文化。泸水、云龙与永胜也有上刀山传统,但历史上非傈僳独有,而是与同区域彝族、白族等共享[1]。20世纪末,泸水鲁掌的“下火海上刀山”仪式以“刀杆节”之名列入国家级非遗项目,傈僳也便被称为“上刀山下火海的民族”[2]。可见,该仪式已然成为傈僳族重要文化标签,被文化主体与外界所广泛认同。

与滇西北白族[3]、彝族上刀山一样[4],腾冲多地傈僳上刀山仪式的主要空间是三崇寺(三崇庙),祭拜主神也是“三崇老爷”王骥尚书。因而对于节日、仪式与三崇信仰,在民间与学界出现了多重声音的解读。如熊讯认为在历史、神话与仪式的共同建构之下,形成了上刀山文化圈各民族既有文化共性又有各自鲜明特色的“三崇信仰”[5]。高志英指出,在当下旅游场景下,因国家力量与旅游经济驱动,通过地方文化精英与文化持有者之间的互动,民族节日演变为文化展演项目,并从区域性多民族共享的文化事项转变为“傈僳族刀杆节”[6]。而且,上刀山仪式具有彰显族群边界、建构社会关系与进行政治博弈的功能,其演变动因与路径则是西南边地民族从“逃离国家”到“归附国家”[7]。高朋则认为腾冲傈僳刀杆节传说,是一种典型的“异时化叙事”,是傈僳民众将云龙州三崇信仰和腾冲地区对王骥的历史记忆合二为一的结果。这种叙述的成功受益于国家对边缘群体独特的治理机制,可视为是历史上各民族单位凝聚与分离的重要动因[8]。这些研究,将上刀山仪式产生动因主要归结为文化主体各民族的族际关系及其与国家的关系,却忽略了人类宗教信仰往往起源于建构人与自然和谐关系[9]。高志英还尝试从上刀山仪式的操演者——“阿塔登尼帕”(傈僳语,上刀山巫师) 与参与信众的视角解读其仪式的原初动因,认为早期源于傈僳的自然崇拜、祖先崇拜、灵魂崇拜与英雄崇拜,到明清以来因通过周围汉族、彝族、白族传播的汉族民间信仰与儒释道信仰中的凶死观影响,而形成了兼有多民族宗教信仰,旨在祈福消灾的上刀山文化[10]。这些研究为进一步探索边地民族的凶死观提供了丰富的资料与研究基础。

但将麻栎刀杆会与上述傈僳地区的上刀山仪式及其功能相比较,尚有几个问题值得关注。一是在笔者的田野点——腾冲市明光镇麻栎村,最早上刀山的巫师并不是傈僳族,而是内地汉族移民后裔中的“香通”,每年二月八受阿昌族土司之邀到三崇寺上刀山。村民段登兰介绍说近年汉族上刀山香通“不出”了后,才不得已邀请傈僳“尼帕”操演该仪式,并由汉族佛道二教法师,甚至民间信仰宗教师参与共谋完成;二是该村落的上刀山仪式,最早是由来自大理云龙的阿昌族土司首创,并长期与汉族移民各家族共享,近年来才与新迁入的傈僳村民与缅甸嫁入的景颇媳妇共享;三是仪式程序以下火海在前,上刀山在后,即头一晚下火海,次日早上刀山,而非汉语语境里的“上刀山下火海”顺序;四是上刀山仪式时间为阴历二月八,是云南彝、纳西、阿昌与傈僳等氐羌系统民族辞旧迎新、祈福消灾的传统节期,而非泸水等地的正月上刀山。上述诸问题,仅从贴有傈僳文化标签的“刀杆节”非遗项目角度是难以诠释的,而是需放在历史以来建构人与自然和谐关系的村落微观场景,以及明代以来西南族际关系紧张、各族村民努力建构村落共同体的宏观背景中才可以全面理会。故此,笔者于2017、2018年两个二月八期间参与观察了麻栎“二月八刀杆会”,并在多个清明节与春节进行补充调查,以期揭示该村落上刀山仪式的区域文化属性与伴随历史变迁日渐层累的交融了大小传统的多重仪式功能,为人类学等学科关于凶死文化研究提供边地、多民族混居村落的田野个案。

二、麻栎多民族混居村落共同体与三崇寺公共信仰空间的同步建构

(一) 麻栎村:明清中央王朝势力深入西南边境的产物

从腾越古城沿明代以来汉族移民北迁的百公里乡道,就到了村口高高石头底座上竖立着的镌刻有“泰山石敢当”5个大字与太极八卦图巨石的麻栎大寨。由此进入的麻栎大寨,横卧在高黎贡山脚下。前临明光河流水,中间是荒坡上开垦出来的“麻栎坝”良田阡陌,山、水、田丰厚物产养育了世世代代麻栎人。传统意义上的麻栎,是指1949 年曾设麻栎大队的周家寨、李家寨与麻栎大寨所组成的麻栎自然村,共有7个社(村民小组)。改革开放后,明光河以西,包括国家退耕还林政策后从山区下山的傈僳聚居的大园子社与曾是景颇支系茶山人聚居地的茶山河社在内的5个社,组成共有12个社的麻栎村委会。故今之麻栎,既指麻栎大寨,或麻栎自然村,也指麻栎村委会。其中,除了大园子社为傈僳社之外,其余社皆以内地汉族移民后裔为主,兼有少量缅甸景颇与傈僳媳妇。三崇寺位于麻栎大寨背后的青龙山上,二月八刀杆会由其自然村内5社轮流主办,但也被12社的汉族、阿昌族(麻栎村左氏土司祖先源于云龙漕涧阿昌族左氏土司,但目前这支“官署左”后裔的身份证大多登记为汉族,只有极少数恢复了阿昌族身份)、傈僳族与景颇族村民共享。

麻栎的区位特征,决定了其在历史上的重要军事地位,因而被中、缅、英政府及该区域多个民族所看重。其南部腾越古镇在明代以来就是内地汉族移民聚居地,其北为怒江泸水傈僳与景颇分布地,其西为缅甸克钦邦景颇、傈僳聚居区,其东为大理云龙汉族、白族、阿昌族与彝族分布地。历史上这些民族由东向西进入麻栎坝,而傈僳则自北而南到此,更早时期则有景颇由北而南、由东向西进入此地,形成汉、阿昌以及早期的段氏、高氏白族分布坝区,景颇与傈僳游曳山区的空间分布格局。明代伊始,负有开疆拓土使命的汉族移民与阿昌土司(俗称“官署左”) 相遇于麻栎村,开启了共同屯垦戍边、开辟大寨与大小传统互动、交融的历史。

永历八年,缘腾越明光时被野匪残毒。一月未满,抢劫17次,民不得安。系由当地居民张、黄、李、苏四姓等议同,缩至区地载:东至山顶,南至洗脚沟,西至仓浦地,北至谷口(即地鼓塘),禀垦腾越详请制札仰腾越、云龙,会调(左) 文伟前往明光防守。文伟携生母刘氏并文星、文彦率领弩手百余户进驻明光,保卫边疆,开辟大寨[11]。

从此“官署左”族谱记载看,在明永历之前就已有张、黄、李、苏4姓汉族移民迁居于此。这与明代移民屯守腾冲史实是相吻合的:正统年间(1436-1449年) 开始在滇西北前线建立腾冲军民指挥使司,“四分屯田,六分守城,与腾冲土汉旗军相间屯守”[12]。但地处腾北麻栎的移民屯守要晚一些,故到永历年间仍汉弱夷强,才有云龙阿昌土司后裔左文伟受命入驻麻栎契机。之后历代也受朝廷派遣东征西讨,因而“官署左”一门历代男子多数战死沙场。

永历八年,文伟奉调委来腾明光大寨落业保卫边疆,授千总之职守。亲领弩兵伍13名与赤发野夷血战数十余次,攻退贼匪,复回民寨,保固人民钱粮安全,蒙皇恩钦赏给千总之职。

左应兆乾隆十二年带子左正邦、左正才同三百余兵丁,二月初八日开辟小江一十八寨,血战三月另九天。左应兆小江当戛血战,被洋人枪伤阵亡;左正邦、正才率军追杀洋人将匪首奸人早柯擒活解赴。

左大雄于道光十八年承袭父职,祗领任事管理地方,至二十二年保山县上江及片马丫口野夷沟同缅人、黑傈僳李妹波众叛绞杀捋掠卯照、鲁掌、登埂三司并永昌府保山,文札带领官兵乡勇日夜攻打剿贼一案。道光二十一年至二十二年,……我首领左将军剿灭洋军,斩杀洋军首级83颗,省府加赏军功四品千统之职。道光二十四年,省府委任并命调剿灭小江一十八寨,洋人抢占拖角擒杀一案,即领兵一千五百多名冲入高坡,并取获敌人23颗,并解省府呈首级。道光二十八年,奉林则徐督部调令,查官寨将犯小黑贼人首党一百余人活擒解保山一案。咸丰六年,……正月初四日带领弩手兵直至小江鹅浪寨驻扎,……曾被洋人夷匪军围困九天九夜。战至十六日,……刺喉阵亡,随亡兵丁86名。

咸丰六年三月……十日腾越回民反叛,又蒙保山厅主赏给(左大雄胞弟左相雄) 剿办腾越回匪命令。……至咸丰九年九月九日四方八面齐攻,相雄久战不退,日夜未停与贼交锋数十回。此时被贼军戕伤、阵亡、损躯兵丁168名,左忠臣身躯,左能臣病故。

(光绪二十六年,左孝臣) 奋勇调集弩兵壮丁和爱国人士三百多人,携带刀弓戈矛火枪卒至管区甘稗地(今缅甸) 垒营抵抗。……我祖公孝臣和英勇战士壮烈牺牲,有百三七人[11]。

上述“官署左”族谱摘录可见,从左文伟于永历八年(1654年) 受命入驻明光,到左孝臣于光绪二十六年(1900年) 在甘拜地抗英牺牲计246 年的历史,实际上是一部连续不断的守边开疆史。其间,不断又有其他汉族移民北迁麻栎,故麻栎大寨的汉姓不限于早于官署左的张、黄、李、苏四姓,还有“百姓左”、周、段、刘、孙、杨、祝等共计9姓,共同屯垦戍边而形成了麻栎村。整合“官署左”与其他8个汉姓族谱则发现(笔者在2017—2019三年的麻栎田野调查期间,共搜集官署左、百姓左与黄、李、苏、周、段、孙、杨等9姓近年重修的族谱),其村落建构史,既是各姓汉族先民披荆斩棘开发腾北蛮荒之地的经济文化发展史,同时也是明清中央王朝势力深入西南边境、少数民族此起彼伏反抗,以及缅、英军先后入境侵略大背景下跌宕起伏的边境村落战争史。那么,因战争而亡的人数可以想见。而且,每一次战争记录都有数量不菲的“弩手”。访问麻栎老者均言既有阿昌族土司家丁,也有汉族村民,但更多的是擅长使弩的傈僳族猎手。这应该是至今麻栎各族能够共享三崇寺信仰空间与上刀山仪式的历史基础。

(二) 麻栎三崇寺:边地各族大小传统互动交融的仪式空间

无数东征西讨中建构起来的麻栎村,时常要面对因频繁战乱导致的大量死亡以及战后疫情引发的死亡。麻栎每个家族,皆有文字或口述因战凶死的历史记忆。用“官署左”后裔左美龙的话来说,就是每次出征打战,“官署左”与其他8姓随征将士,以及傈僳、阿昌“弩手”皆死伤甚众,几乎使麻栎变为“寡妇村”。那如何宽慰这些死去儿子的母亲与死去丈夫的妻子?如何让男性村民一拨又一拨能够视死如归?又如何让战争凶死者的孤魂野鬼得以安息,从作祟于人转向护佑于村?于是,就建三崇寺以“安抚”战死亡灵,并每年举行上刀山仪式祈求消灾避难,到后来还与明代三征麓川的兵部尚书王骥勾连起来[13]。这从复建三崇寺碑文中可知:

大清道光年间,史司大雄左、刘、高三儒与隘民安乱成师。慰众曰:吾今匪匿陲安,皆承尚书王骥镇腾筑城之志,仰蒙阴功夙寺久而奉之,广应之。遂于公元1840年逐镌造而成之。塑者,古杰神像,追封三崇皇帝王骥首之,著名三崇。

回溯麻栎从高氏宗祠到“官署左”宗祠,再到村落公共信仰空间三崇庙、到今年心空法师改名三崇寺的演变来看,是一个汉族民间信仰、儒释道信仰大传统与阿昌族、傈僳族原始崇拜小传统相互交融的仪式空间演变过程。三崇寺所坐落青龙山右下方,与左氏土司衙门中间,至今还有一块被称为“高家宅子”的空地。“官署左”后裔左位龙介绍说,这是“官署左”后代“泼水饭”之地。从早期高氏家宅与后来的左氏土司衙门,都坐落于同样从高黎贡山延伸到麻栎坝的青龙山与白虎山中间。靠(高黎贡) 山临(明光河) 水,自有一种“先到为君”的地理优势。高氏家宅往左几步就到青龙山脚,高氏曾在此建宗祠。后来,因高氏人丁不旺而绝户,家宅与祠堂也随之消失,替代其的是左氏土司衙门与青龙山上的左氏祠堂。如果从大理国派遣白族臣民段氏、高氏等镇守腾越,到明清融入汉族移民中的史实来看,麻栎高氏的消亡,应该是明代中央王朝势力深入腾越的必然结果(资料源于麻栎大寨村民段登晓提供的《段氏家谱》手抄本)。那么,平日里“官署左”与习惯在此“泼水饭”以祭孤魂野鬼的历史隐喻,也就不难理解了。

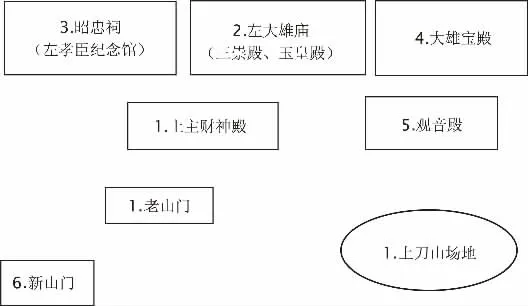

而且,整合“官署左”族谱与三崇寺碑文,以及笔者对众多家族长者的访谈发现,将“官署左”宗祠扩建为“土主庙”,并将“三崇皇帝”王骥与青龙化身的左大雄“老祖”神灵请入庙里作为主神,又为随军作战、死于异乡将士的孤魂野鬼在每年二月八以上刀山仪式加以祭拜,是为了使其不要作祟于村民,反过来护佑村民。因此,三崇庙之修建与上刀山仪式的产生,显然是为了给征兵打战军事活动拉上一块神圣性与合法性幕布。从“官署左”家族祠堂到历代不断扩建最终成为村落信仰公共空间的“三崇寺”,则是内地汉族移民的民间信仰、儒释道信仰的大传统与本土少数民族小传统互动交融的物化呈现。下图以阿拉伯数字表明建盖顺序与方位:

三崇寺布局图

据说,在王骥神灵入驻之前,只有一个祭拜其祖先神灵的家族祠堂,平日也只是受“官署左”家族后人香火供奉。只有到二月八刀杆会,不但“官署左”或其他姓氏村民可以赶会,而且“官署左”英灵,以及汉族其他姓氏与阿昌、傈僳随军打战阵亡者的将领如左大雄、左孝臣英灵与那些孤魂野鬼也一同受村民祭拜。这样,就形成了“官署左”后裔拜自家的祖灵,其他姓氏百姓在祠堂前的上刀山场地上祭拜自家孤魂野鬼的空间分隔。1840 年以后,王骥神灵入驻三崇庙,并成为“官署左”与其他姓氏百姓共同祭拜的对象,“官署左”的祠堂也变成全村共享的信仰空间。后来,随着汉族移民的增加,内地汉族的民间信仰与儒释道信仰越来越多移植于此,于是就不断建盖了能够满足更多宗教诉求的仪式空间。

经过“文革”彻底摧毁的三崇庙,改革开放以后各神位置有大调整,且神灵也越来越多。如图所标示“1”的土主庙,原为“官署左”祠堂,在左氏土司早期取代高氏时代就已修建,同期修建的还有拾级而上的老山门与上刀山广场。但因“文革”时拆庙建学校,柱子被锯断。恢复重建之时就显得很矮小,已容纳不下“三崇皇帝”与“大雄老祖”两位大神,就将此改为土主财神殿。并在其后不远山坡重建三崇殿“2”,又称为玉皇殿。在腾冲广被传扬、信仰的王骥也越来越被麻栎村民所崇拜,因而被位列高高在上的玉皇殿主位。左大雄土司开拓、镇守小江十八寨(今缅甸),是“官署左”家族里功名最显赫者,因而也移居于此,位列王骥之右侧。其子左孝臣也战死甘拜地,父子皆有功于国,就又在玉皇殿右侧平行建左孝臣纪念馆“3”,名曰“昭忠祠”。改革开放以后,开发缅甸木材、矿产,边贸经济繁荣,吸引内地大量商人来此。其中有一位开饭店的昆明人士在此出家为僧,法号“心空”,吸引了一些善男信女,就筹资建盖了三崇庙内最为雄壮的大雄宝殿“4”。本来在土主财神殿已经有三宵圣母,民间也称此为“送子观音”,但又在其右方,大雄宝殿之下,刀杆场之上建盖了观音殿“5”。至此,形成了兼有儒释道与各族民间信仰文化的三崇寺村落公共信仰空间。

除了大雄宝殿塑有心空法师所说的释迦牟尼的三身佛像之外,其他庙、祠、殿仅名称有异,实则无明显区别。只要有空隙,就无论何种佛、仙、神或鬼都多多益善地不断入驻。如财神殿靠墙神位排序,关公在主位,财神与土主列左边,其前是送子观音(三宵圣母、三宵娘娘);关公右边为真武大帝、孔子、文昌君,其前是铁司神、桥神、路神“三司”。又如三崇殿(玉皇殿),主位是王骥,其右依序是王骥夫人、左大雄与其师爷;他们之前为包公,有张龙、赵虎护卫左右;再其前是血湖大王。王骥右侧依序为龙王三太子、大太子与二太子;在其右边墙壁上设有麻栎历代汉族上刀杆“香通”神位,共有13人(庙祝段绍武说完整的名单资料毁于文革时期);其前是农神、药神、社稷神、土地神。再如昭忠祠,除了左孝臣塑像之外,右边墙上贴有跟随其抗英牺牲将士名单作为神位。再如大雄殿中右边的墙角还立有一尊小财神像,背后墙上还挂有“财运亨通”的财神画像。又如观音殿,竖有17个观音,却少了智光菩萨黎山圣母,但又竖有韦陀护法、弥勒佛与风调雨顺四大金刚(天王)。如此多的汉族民间信仰神与儒释道神佛,以及因战而亡的英灵、“孤魂野鬼”济济一堂,皆因村民的精神诉求越来越多,崇拜对象的分工越来越细化。在当地人看来就是“宁欺人、莫欺神。哪里需要神,神就会出现在哪里”。

可见,麻栎村民信仰、崇拜的功利性也仍然延续了汉族宗教信仰功利性的脉络[14]。既然已为战死亡灵建造了三崇庙得以入寺慰藉,那么接下来就是定期为这些亡灵举办祭拜仪式,二月八刀杆会就由此而生。从当下汉族占绝大多数的麻栎人口结构看,为何在二月八是费解的。但如从麻栎“官署左”源于云龙阿昌族,其“弩手”多为傈僳、阿昌,腾冲其他傈僳村落也在二月八上刀山,云龙阿昌、白族也有二月八上刀山传统的区域文化共性来看,则不难理解了,可谓是当下麻栎上刀山仪式中的地方“小传统”烙印了。因此说,在三崇寺陈列各路神、佛、仙与鬼貌似杂乱无章的背后,有着村民最大可能地趋吉避凶的逻辑基点。于是,每年二月八刀杆会,来自内地的大传统与本土小传统就在此村落公共空间展演了一幕又一幕互动交融的历史剧。

三、上刀祈福消灾——刀杆会仪式田野考察

(一) 仪式准备

刀杆会是麻栎惟一的村落集体组织、参与的文化事项,故被全体村民所看重,各负其责早已成惯例。2017年春节伊始,村委会与麻栎大寨5个社领导,以及村落贤达(多是男性退休干部、老师、医生与识字长者) 组成组委会。今年轮到三社承办,所以女社长孟聪云具体负责各项工作。其丈夫左美龙是退休医生,“有面子”的远近老客他熟悉的最多,且很热衷于麻栎文化事业,又有其“官署左”家族与三崇寺、刀杆会的密切渊源,也就成为孟社长的得力助手与重要承首人。

首先是邀请村外有关部门与人士主持仪式、参与活动,分别由刀杆会组委会成员负责邀请。麻栎北部的自治村委会以傈僳族为主,往年参加的傈僳歌舞、射弩比赛,更吻合“傈僳族是上刀山下火海的民族”的文化标签,因而年年皆特邀。最重要的贵客是佛、道两个团体,佛教的是心空法师,每年二月八皆被邀请带领俗家弟子主持下火海与上刀山前的念经仪式。再一组受邀的“道师”,今年二月八请的是孟家寨的孟德尧师徒四人,穿太极八卦图案道袍、戴道冠,念道教经,但自称不是“道士”,而是“和尚”。另外,还需一个能够沟通佛教法师、道教道士与原始宗教上刀山巫师(傈僳语“尼帕”) 的人,就又请了麻栎村的“先生”孙成国。他说自己不分佛道,什么人、什么教都谈得拢,都说得上话,其身份是“香火总管”。

孟聪云组织能力强,有奉献精神,因此全票通过选为村民小组长。在刀杆会准备阶段,也表现出边地汉族女人的泼辣能干。没几天,接待组、文书组、后勤组(又分打扫卫生组、香火组、募捐组、财会组、食材准备组、做饭组、借桌椅板凳组、竖刀杆组等)、文艺组、写文书“先生”组、商业组(负责三崇寺山下街道摊位租赁) 等,皆被安排得井井有条。在此过程中,村民越来越浸入节日氛围里,开始准备柴火与各种食物。一是奉献给刀杆会,二是为届时接待亲朋好友。多数村民习惯捐米5市斤,两对“贡果”(苹果) 与其他水果、甜点。如一次性捐功德钱100元人民币,就会给一块红布“挂红”,在村民看来是很令人自豪之事。

(二) 仪式过程

开山门。二月七日一早,麻栎大寨为主的远近各社领导、村民及其亲友,以及受邀各路“先生”陆续从在高氏祖宅与村委会中间的广阔水泥道路往三崇寺走去。一大早就有卖火烧肉米线、烧烤瓜子、水果、糕点、凉粉、密饯等临时摊主们忙碌开了,路两边墙壁与电线杆上贴有禁赌、禁毒的红纸黑字标语。据说往年有人在会期聚众赌博,因而政府就提前警示。从道路尽头一块“三崇寺由此去”木牌下陡斜山路往上爬,两旁浓密树林将村落嘈杂人畜声隔绝。爬五六百米后,盛开的朵朵粉色山茶花背后隐约显现出一个重檐斗角的山门。仰望树荫与山茶花重围中的清幽山门,更有一种绝尘凡世之感。

继续爬十几个石阶梯,就到了高大威武的山门前,它将麻栎村的凡尘烟火隔绝于山下。山门由8 棵粗壮木柱支撑,主门红漆门头上有“三崇寺”三个金色大字,配左右两个侧门,其上还挂有已泛白的红布。门楼是中国佛教建筑的传统祥云斗拱重叠,蓝、红、白与金色相间,富丽堂皇。据说花费了5万人民币,当时村民所捐功德款32550 元,这可在靠山门右侧立的、时间为2014年9 月13日的“三崇寺新盖大门善信功德名单”与“承首人”石碑看得出来。以“官署左”与百姓左为主,并有李、段、刘、苏、黄、徐诸姓。大门前一左一右立有两个石狮,一公一母,从左土司衙门搬至此。狮头上的疤痕,是“文革”破四旧留下的敲痕。狮子口里与座墩下插有香烛与纸钱,是平日进寺祈福的善男信女留下的。门前挂的彩旗五彩缤纷,尚未进寺就让人感受到节日气氛扑面而来。初七一早,组委会与承首人、香火总管全体进寺,是为“开山门”,将远近村民放进来与寺里神灵同过一年一度的刀杆会。

竖刀杆。今年的刀杆在初六下午就已竖好,以免初七这天组委会人员手忙脚乱,也以避免初七有村民进寺祈福,不小心伤着。昨天下午,麻栎各社青壮年男子皆奔向三崇寺,齐心协力将刀杆竖起来。以前用木头刀杆,以麻绳、猎网固定刀杆,必须由上刀山“香通”测试刀杆是否竖得牢固、平稳。但现在以钢管为刀杆,以钢索为固定绳,村民在左美龙口哨声里将刀杆竖起来了。以前的木头刀杆每年一换,需提前砍好生长在同一位置的一公一母两棵松树,并从各家各户收集36 或72把长刀,早几年由麻栎大寨集体购买,也就不再有“香通”或“尼帕”磨刀、验刀——看此刀去年是否碰过血腥作为能否用来上刀山的标准,也就意味着此家此年是否会被到刀杆会祭拜过的神灵保佑。高高耸立的刀杆插刀子处,还插上了彩旗、甲马与绢花,俨然一架花梯。四根固定索上也同样拴上了彩旗与甲马。其与地上木桩固定处,各拴一只活鸡,放一个斗。斗里装满大米,上插五彩旗子,以及此方神灵神位的字牌。

十几年前麻栎汉族不再“出”上刀山“香通”了,只得请傈僳“尼帕”来上。至迟从初七晚上开始,两位远道而来的“尼帕”被孙成国迎进山门,引进其住处。傈僳“阿塔登尼帕”在上刀山前不得在村里跟人接触,更不得碰女人,否则上刀山将不顺利。也就意味着这一年整个村落都不能够消灾避难,所以必须恪守此禁忌。心空法师与其内地汉族弟子也提前回寺,他们的袈裟在刀杆场地显得特别醒目。还有一群同样醒目的穿居士服的中老年善男信女受心空法师安排,一大早在大雄宝殿前为会期念经与售卖佛教用品而忙前忙后,所得收入也将用于偿还建寺欠款。认为这是一种功德,故都忙得不亦乐乎。除了忙碌于各教之间的“先生”孙成国,还有一位也忙了多日的庙祝段大爹,他得与三崇寺“管事”徐桂芝一起准备好“先生”们写文书的物件。

上文书。今天一早,上文书祈福的远近村民陆续来到,爬山,进新山门,过刀杆场,过老山门;然后进土主财神殿,拜土主、财神、三宵圣母;再上几个台阶进忠烈祠,拜左孝臣与其战死甘拜地的130多名兵丁神位;接着进玉皇殿(三崇殿),拜王骥、左大雄与历代汉族上刀山“香通”神位;最后就到大雄宝殿拜释迦牟尼,下到观音殿,拜观音、韦陀、弥勒,再拜门口的四大天王。由下而上,从左到右拜完诸鬼、神、仙、佛。其中,花费时间最多的便是上文书。

文书包括“疏据”和“信封”。“疏据”,因所求不同而手写填入不同的文字;装“疏据”的“信封”上要写清楚是呈于哪位神祇宫中,以及由谁呈供。各家各户每年所求不同,所以先要请“先生”写不同诉求内容的文书,有求家宅清洁的,有求国家平安的,有求早生贵子的,有求生意兴隆的,有求病人康复的,有求高考顺意的……五花八门,应有尽有。专门印制这些文书的当地商家逐年按需增加内容,因此村民所有意愿都可通过文书表达给神灵。寺里统一购买的文书按格式印制好,“先生”只需将所求之人的名字、意愿与日期填写即可。然后耐心解释一番,再将文书折叠后装进纸壳。祈求者双手把文书恭恭敬敬举过头顶,走到竖有祈求神灵的殿中,放于其脚下,奉3 盘供品(苹果、桃子还有糖果等),点蜡烛。段大爹或孙成国便打开文书,大声念诵,祈求者向神明磕头跪拜、祷告,然后拿到老山门右侧火炉里焚烧。呈文书者一边看着装有全家意愿的文书燃烧透尽,一边喃喃祈祷。其文书(“疏据”)内容摘录二条如下:

再忘祈保 阖家长幼 清吉平安 疾病消除 口舌化散 官瘟不沾 火盗无侵 出入四方 好人相逢遇善避凶 灾消过散 行车安稳 工作顺利 施工安全 生意兴隆 财源茂盛 功名贤达 职禄晋升 禽畜发展 事业遂心 岁时和泰 五谷丰登 赐福延寿 家和事兴。

家庭顺序 人口平安 六畜兴旺 五谷丰登 生意兴隆 财源茂盛 日进千乡之宝 时招万里之财家运宏昌 百准贵人业俱兴 修路伐木开车吉顺 工作顺序 上级提拔 医术高明 针药灵验 一治即愈喜得良配 早日成婚 身怀六甲 顺生贵子 子女聪明 学业上进 考试第一 金榜题名 上考有准贵人提拔 早得功名有禄位 步步高升 行走四方 好人相逢 恶人远离 官瘟火盗 离散口舌 灾厄消散 旧病除根 吉星高照 百病不生 家庭团结和睦互尊敬子孝孙贤家业振 老年精神更爽快福寿双增 万事如意心想事成。

据笔者统计,从初五到初八,10位“先生”共计写了2000道文书。平均每人写200道,大约有1500 家户上文书,可见麻栎及远近村民求文书之盛。当然不仅仅有汉族村民,也包括傈僳、景颇村民。汉族村民中,又有“变”为了汉族的阿昌“官署左”后裔,表明麻栎汉族与少数民族在宗教诉求上具有区域共性,不外乎是其生产生活中人力或学科所不能改变的各种宗教诉求。

法师念经。下午两点,心空法师在大雄宝殿开始念《太上和释消灾灭罪法忏》,是为上刀山的“尼帕”祈福。由其话筒、组合音响,再由高音喇叭发散在整个三崇寺的念经声里,正式开启下火海仪式。法师左边站着两个已皈依佛门的老妇人,其中一人身背写有“中国道教”字样和画着八卦图的蓝色布包。殿外摆放一张四脚供桌,上摆2个花瓶、2个电子元宝蜡烛、一大盘苹果、一大盘杨桃、一大盘葡萄、一个西红柿、一小碗米花糖、一小杯茶、一小碗白米饭、一小杯水、一小碗油炸花生米、一小碗包谷花,一个焚烧着的小香炉。在高音喇叭的念经声里,一直不停有村民在大雄宝殿外买佛教文书、香烛,然后进殿来到佛像前磕头,再在殿外香炉中焚烧文书。

道士做法。下午五点,由孟德尧、苏开万等4位从东营请来的自称“和尚”的道士开始在三崇殿念经,为夜幕降临后的下火海仪式净场。孟说:“插在祭品、供桌上的纸,小的折纸48张,大的折纸24 张,小雨伞24把。6种颜色,青、红、赤、白、黑花一种颜色两张。5角钱1张买来。”待心空法师念佛经告一段落,他们就将鼓架安好,孟一直跪在三崇皇帝王骥的神像面边敲“铛铛”边念《天桥祝寿科》。经书残缺并已泛黄,孟只知道是其祖辈代代传下来的,其家历来是远近闻名的“先生”,但今天进的是玉皇殿,念的是道经,行道教科仪,穿的也是道袍。其余3人负责在旁打小镲、小鼓与敲木鱼,念经声、敲击乐器声相互应和,好似戏剧开场。待这几个“和尚”敲累了,就由写文书的“老先生”继续敲打,孙成国则一直不停往三崇殿中各位神像前香炉上添加香灰。最后孟开始念麻栎大寨各家户主的名字求神保佑,他说都是捐了功德钱的家户。

玉皇殿每一个神像前贡品极为丰富,正中间是一大碗生米,上面插了3支折好的甲马,5小碗糯米、5小杯酒水、5小杯茶、1中碗生鸡血、2个小空碗以及一节蒿枝叶。其中,在王骥神像前摆有1 个猪头(正对着神像) 和一截猪尾巴视为“全猪”,一板生米上插了3支装着文书的纸壳(“板”为一种木制量具,“一板米”约为四五市斤大米),分别写着:伽蓝大明土主保境有感众神、三崇建国皇帝火龙铁神祖师、天符太岁行化秉令五道大神。供桌下放有已宰杀好的母鸡一只;贴在左墙上以前上刀山汉族香通名单,亦即其神位同样是一只已宰杀好的母鸡;土主庙后墙正对三崇殿们前的墙角前,也摆放有一张四脚小矮桌,上面的供品与殿中“香通”神位前的相同。从孟师徒与村里“先生”共同操演的念经仪式和琳琅满目祭品,以及仪式时间持续、前来祭拜村民之众来看,颇有道教性质的科仪更被村民所重视,也表明玉皇殿主祭神王骥、左大雄与刀杆会的密切关联。不但左大雄等历代左氏土司所领兵丁、弩手战死沙场,而且之前跟随王骥“三征麓川”战死边地者甚多,腾冲一带传言王骥是被奸人投毒而死。他们皆非寿终正寝,刀杆会就是村民对其战死、毒死亡灵的认知与应对方式。

下火海,是为次日上刀山仪式高潮净场、净身。两个傈僳“尼帕”一到寺里后,就住进了各路神、仙、佛、鬼汇聚之所。心空法师与他们相谈甚欢,并与道士孟德尧师徒先后在两位“尼帕”住处附近的大雄宝殿与玉皇殿(三崇殿) 操演佛、道念经仪式。三崇殿念经完毕,4个道士走到殿门口鞠躬,老者们的敲锣打鼓仍未歇。孙成国撤下所有供桌前的生祭,换上“三牲”:一坨煮熟的猪五花肉、一个熟鸡蛋,4小块油炸糯米粑和一碗熟鸡血。新、老寺门中间上刀山空地上——“中方”放置了一张四方桌,祭品有:一板生米上插甲马、神牌,两碗三牲,3小碗糯米,3杯酒,3杯茶。夕阳西下,专门为下火海而敲响的锣鼓声回荡在三崇寺,两位“尼帕”脱鞋赤脚先往玉皇殿中快速跑去,向王骥与左大雄神像和历届上刀山汉族香通神位三拜,再往脚底上抹上香灰。然后从三崇殿——土主财神殿——老寺门及其下阶梯——上刀山场地上的供桌,来回快速回了3趟,“道士”苏开万跟随其后一路放鞭炮,村民们知道下火海仪式即将开始。

晚上八点,夜幕降临,场地上早已人头攒动,刀杆旁燃起一大堆火。村民习惯性站在刀杆四周,等待着下火海仪式开始。木柴是村民自发捡拾的,对献柴者也列有功德名单。熊熊大火越烧越旺,柴块燃透变成火红的栗炭,柴堆变成红彤彤的大火塘,将村民的脸、心都烤热了。一阵更急促鞭炮声后,两个身着红衣、红裤、头扎红布包头的“尼帕”依次出场。其头上、腰间还扎着彩纸甲马神符,手中各执两支红色小旗不断舞动。围着火塘按顺时针方向跑几圈以后开始“下火海”:大步跨入燃烧的炭火中——赤脚踩踏炭火——两大步跨完再跨一小步上下跳跃——双脚从火塘中跳出——绕柴堆踏跳—将小旗插火塘四周地上——用双手捧火炭快速在脸上揉擦——曲腿、弯身滚入火塘、立身……进入一种忘我的玩火状态。最后将一根拇指粗铁链丢入火堆中,烧得通红,用手拿着来回翻动玩耍。围观村民发出阵阵惊叹,直到炭火微弱,锣鼓声渐小,两位“尼帕”跑回住处,大家才反应过来惊险刺激的下火海仪式已结束了。两位“尼帕”的脚、手、脸都没有被烫伤,意味着净身仪式顺利,也就有了明天上刀山的资格。

师娘做法。初八清晨上刀杆仪式还未开始,来自异村的师娘和其几个中年女性帮手早已在刀杆下突然做好仪式准备,这让左美龙、孙成国与上刀山傈僳“尼帕”、心空法师等都来不及阻止。一张长脚桌上铺着粉色绣花棉布,上放一塑料桶酒、5 小碗白米、5杯酒、两块当地村民用来背孩子的红色“背衫”、一双新的幼儿皮鞋、一套未开封的婴儿衣服。另两张四脚矮桌并排,上摆一箱欧亚纯牛奶、一盘糖果、两盆苹果和橘子、一锣锅米饭、一小桶红酒、一包缅甸产芙蓉糕、一瓶娃哈哈矿泉水、一大盆生米,上面并排插了20张百元大钞、两个元宝蜡烛、一个插了3根香的香炉、一把木剑、一个求签木桶,还有一沓百元大钞单独放在一箱核桃乳上。师娘两手各执一把未点燃的香,口中念念有词绕着刀杆乱跑,又说又唱又哭,时不时还昏死过去。村民第一次见这种场景,围得水泄不通。师娘帮手有时双手合十站在供桌前认真地看她“表演”,有时把昏死抽搐的师娘唤醒。如有人发笑,就会瞪眼呵斥其不敬神灵将倒大霉。师娘清醒后,把牛奶箱上的那一沓百元大钞往左美龙等看似管事的人怀中塞,说她第一次来,请高抬贵手之类的话,估计是要接纳她以后在此立坛,但被左美龙拒绝并拉开了。一场突如其来的“闹剧”就此结束。

上刀山。中缅边境傈僳上刀山大多是为纪念有恩于傈僳、有功于国家的王骥而形成的传统节日;[15]而麻栎阿昌族土司后裔左位龙与明光大部分村民则认为是纪念抗缅、抗英将军左大雄和左孝臣的节日;心空法师认为二月初八也是释迦牟尼出家日。对于上刀山者从汉族“香通”转向傈僳“尼帕”,庙祝段绍武说:

“文化大革命”前有一本书记录香通名单,被毁掉了。因为缺乏资料,无法找到汉族人上刀杆的“香通”名单或其后人,因此现在每年举办的刀杆会上刀杆的都是傈僳人。最后一个汉族“香通”周德和80多岁过世,可以爬36把刀的刀杆,在爬刀杆之前先去三崇寺念祷告。汉人上刀杆的前一天要占卦,如果占不了顺卦,第二天就竖不了刀杆;如果占得了顺卦,即便是下大雨也要竖刀杆。记得有一年刀杆会的头一天下大雨,周德和说明天一定会晴天,果真天气真变好了。汉族人没有下火海这一项,不过是木柴烧完火之后,用烫烫的火灰洗脸。“文革”时期三崇寺被砸,主要是因为当初李家寨门口有一块35平方米的香火田,每年官署左家、周家、刘家、百姓左家轮着办刀杆会。

看来以前都是汉族香通上刀山,并有“香火田”维持三崇庙日常与刀杆会的开支。汉族不再出“香通”,应该与“文革”破四旧有关。那么,转向傈僳上刀山,是国家非遗政策下傈僳“阿塔登尼帕”重新活跃使然。两位傈僳“尼帕”吃过早饭,先到三崇殿给王骥及其夫人、两旁的金童玉女“挂红”,将2尺长的崭新红布系在神像上。然后点香、点蜡烛、燃放鞭炮、磕头,将香灰粉末抹在脚底。孙成国摆放祭品,分别给玉皇殿和土主庙各位神灵摆上三牲、猪头、鸡、鸡蛋;观音殿和大雄宝殿的菩萨则供奉素食。王骥及其夫人神像还有金童玉女除了和其他神明一样的祭品外,还要多供奉一板米、3碗饭、一碗鸡血、一提锡箔纸、两对大蜡烛、22坨糖,供桌下摆上3小碗与一大碗鸡血。

上午十点,几位老“先生”开始敲锣打鼓,两位“尼帕”先到仪式场地香案前,用一只活公鸡的鸡冠血点地净场,将熟米一碗、熟三牲一碗、酒一杯、茶一杯摆放东南西北中五方祭坛,周围插3 柱香,并一一鞠躬祭拜。再吸上一口碗里的“神水”,对着刀杆两面各喷一口。伴随锣鼓声,身着红衣蓝裤,腰缠红布,头裹红帕,腿绑白色花布绑腿,头上、腰间都别着红、黄、蓝、黄等纸甲马,从三崇殿绕到土主庙,再从老山门飞奔出场,居高临下呈现村民面前。一位“尼帕”举着小红旗围刀杆一边念咒,一边跳祭舞;另一位拿刀抹公鸡脖子,分别滴血在五方祭坛甲马与神位上。然后一前一后敏捷地顺着刀杆踩长刀往上爬,过刀杆顶“天门”,将身上别着的甲马、小旗扔向举头仰望的村民,再从另一面又踩着长刀下刀杆。他们还在刀杆上玩各种花样,单手爬、互换位置、比赛速度等。下到刀杆底部,还将手掌、脚掌亮于大家,以示自己并未受伤,亦即得刀杆神护佑,预示着今年麻栎村及其四方皆无灾无难。其间,心空法师也在观看上刀山,其弟子们则售卖门符、司机符、护身符等,一元人民币一张。小孩命中“犯铁蛇关”的,在7岁前可以“改命”。即付50元给法师,请他开票,然后拿着票到刀杆前,抱着小孩来回钻3次刀杆。今年有3个小孩被父母抱着来钻刀杆“改命”。

两位“尼帕”轮流上刀杆3次后,又在连续不断的锣鼓声中顺着老寺门的阶梯一路飞奔进土主庙、三崇殿,再次向神像鞠躬,感谢诸神保佑其顺利完成上刀杆仪式。至此,为全体村民祈福消灾的上刀杆仪式结束。“尼帕”取下绑腿和腰间缠着的红布,拿着事先准备好的文书到土主庙的桥神、路神、孔子、文昌君、财神像前叩拜,最后到庙门口将元宝、纸钱连同文书一同烧尽,为家人祈福消灾避难。

流水圣餐。三崇寺的会餐荤席多,素餐少,都在刀杆场的右边上、下厨房分别烹制。所有刀杆节的组委会及前来帮忙的人员可免费吃,其他村民捐功德钱10元以上就可领到一张“饵丝票”,可饱饱吃上一顿。每顿皆以米饭为主食,但菜肴各不相同。二月初六的午饭:小炒猪肉、凉拌黄瓜、老南瓜、小白菜汤;晚饭:炸牛干巴、水腌菜炒土豆、苤菜汤。二月初七的午饭:酥肉煮白菜、水豆豉炒蕨菜、凉拌豆芽;晚饭:粉丝肉圆汤、炒土豆、凉拌鱼腥草。二月初八的午饭:火腿肉、苤菜汤、凉拌米凉粉;晚饭:祭祀用剩下的煮鸡、炒鸡蛋、糯米粑粑。在“请、请、请”的客气声中,一桌8人坐上桌。一桌才吃完,又一桌立马上。寺内各路神灵前有荤、素祭品,村民也可以选择荤、素餐,人神皆各取所需享用节日圣餐。

文艺晚会。晚饭后,大家不约而同到演出台前面草地上。前排的席地而坐,中间的坐凳子,后排的站立,更后面的就站在凳子、桌子上。舞台位于新山门右侧,是左美龙家为扩大上刀山场地而将祖坟搬迁无偿奉献的地。高于地面一米多高的台子,会期加盖了篷布,挂了大红横幅“麻栎社区刀杆节文艺演出”,还以彩旗、气球装饰,洋溢着节日的气氛。透过舞台前高耸刀杆,就是旧山门、财神殿、观音寺及其背后更高的忠烈祠、三崇殿、大雄宝殿。此时此刻,寺里所有神、仙、佛、鬼都跟村民一起共享一年一度的这台晚会。腾冲城里的老年协会、老年大学与各村表演队,准备了30多个节目;邻乡东营地鼓塘的文艺队也被邀前来村中,孟聪云也组织三社妇女进行民俗歌舞表演,其他各社也排练了不少节目。可看作大家对这台晚会很是期待。

据孟大妈说,每年二月八是她们在村里展现风采的唯一机会,所以就更加重视。她们“农家欢文艺队”一行10人早早化好妆,换上少数民族服饰,等待左美龙大爹报幕后登台。其他团队也很是积极,如腾冲县老年大学“夕阳红文艺队”的节目就有《最美的歌献给妈妈》 《欢乐中国年》《风调雨顺》等,观音塘社区东营文艺队表演的节目有《雪域赞歌》 《送大礼》 《同喜》 《劝世佛歌》,其他社演出队的节目也很多,只好先让给远道而来的贵宾们尽情演出。左美龙诙谐幽默的报幕方式迎来阵阵笑声,全然忘了是在三崇寺这样的神圣空间。唱的唱,跳的跳,鼓掌的鼓掌,欢呼的欢呼,热热闹闹度过了刀杆会之夜。

(三) 仪式结束

二月九日,参加刀杆会组织活动的人不比昨天轻松,因为还有一大堆事情需要他们各负其责去处理。一是散会宴。组委会成员以及聘请的工作人员,今早最后聚在一起吃一餐散伙饭。还有“尼帕”、庙祝、“先生”、道士、法师与村民同坐一桌,也无世俗与神圣之别。二是下刀杆。负责指挥下刀杆的也是左美龙,“先生”、道士与法师也不会袖手旁观。左美龙口含口哨,手握小红旗指挥大家统一使力,慢慢将刀杆横卧在刀杆场上,然后将刀子从干架插刀口一一解下来,再收藏于三崇寺仓库。三是送别上刀山“尼帕”与道士、法师。昨天他们都已拿到念经或仪式酬劳,但上刀山傈僳“尼帕”还得带回两只“回堂鸡”,到家感谢其祖先神灵保佑上刀山成功。四是清理收支。今年付给请心空法师念经1800元,道士组与两位傈僳“尼帕”1280/人,组委会每天100/人,厨师、表演者等每天50/人,负责敲锣打鼓的几位老“先生”每天100/人。这些支出都来自刀杆会收入,有村民为高考孩子、病人、外出打工家人等的一两百与少数村里“老板”上万的捐献,有三崇寺山下摊位每个五六十元一天的租赁费,有一年来庙祝卖纸壳文书、写文书、解签看卦的收入,以及刀杆会期间“先生”们写文书所得按比例扣除款。总收入除去办会各种开支,还有一部分是交给心空法师偿还建盖寺院的老板垫资。五是安排明年的承办社、承首人。明年轮到四社承办,需两社领导交接工作,还需请“懂文化”的左美龙在组委会里总负责,也得请方方面面都“说得上话”的孙成国联络沟通。最后是告慰神灵、关寺门。大家一起先到各殿的神灵前告慰,感谢诸神保佑办会成功,并再次祈求全村四季顺利平安。同样从左而上,由上而下到各庙、祠、殿拈香叩谢祭拜。然后走出新山门,在石狮前回望寺里,双手合十喃喃祈祷,才关上朱红色的大门。一年一度的刀杆会正式结束。

四、总结与讨论

研究节日、仪式,首先离不开其动因、过程、特点与功能。从麻栎刀杆会的历史与现状来看其功能,以为村民提供精神慰藉与社会整合最为突出。正如涂尔干所说:“宗教仪典的首要作用就是使个体聚焦起来,加深个体之间的关系,使彼此更加亲密。”[16]每一次战役、死亡后的边地村落凋零与“不顺”导致其社会失范,于是通过全体村民共享的刀杆会安抚亡灵、慰藉生者,从而使其社会再次走向有序。麻栎村的历史,就是不断从这样的“战争——失范——仪式——有序”中逐渐整合为一个多民族并存的边地村落共同体。

麻栎村从麻栎树密布、杂草丛生的边地荒坡变为多个民族、多个家族并存的村落,与三崇寺建筑、祭拜仪式、宗教诉求的由简到繁是分不开的。在此过程中,全体村民逐渐融为共享同一信仰空间及其多元宗教的村落共同体。其中,又因村落形成的移民屯垦戍边动因,又渗入了爱国守边的主流文化元素。在此过程中,从宗教建筑、神像、法器、祭品,以及仪式、祭词、经文,等等,无不是内地以民间信仰、儒释道信仰为核心的汉族传统文化大传统与边地阿昌、傈僳族等原始宗教小传统的有机结合,由此重构出一套既有汉民族文化传统,又有边地特色的“麻栎文化”“麻栎刀杆会”。这也是边地各族在历史长河融入中华民族的区域典型性个案与不懈力量。