198例儿童传染性红斑临床特征分析

2020-09-25郑冰洁崔祥祥姚晨龙钱秋芳

郑冰洁 周 景 林 晓 崔祥祥 姚晨龙 钱秋芳

上海市儿童医院,上海市交通大学附属儿童医院皮肤科,上海,200062

传染性红斑又称“第五病”,是由人类细小病毒B19(B19病毒)感染导致的一种病毒性皮肤病。B19病毒是一种小型DNA病毒,人群普遍易感,孕妇及学龄期儿童为主要易感人群。B19病毒可通过携带者、急慢性感染者的呼吸道分泌物传播,也可经轻微破损的皮肤黏膜感染,此外还存在血液制品传播、垂直传播等多种传播途径。病毒感染后,经过1~2周的潜伏期出现非特异性前驱症状,如发热、流涕、恶心、腹泻等。2~5日后患者出现典型的面部“掌掴样红斑”,数日后通常在躯干及四肢伸侧出现网状或花边状皮疹。因其感染后患儿常无明显前驱症状,且皮疹表现轻微,故不易引起家长及学校重视,也容易被临床医生误诊,导致进一步扩散传播。为探讨传染性红斑的流行病学、临床特征及诊断特点,避免误诊漏诊,为临床诊疗提供帮助和指导,本研究回顾性分析了近年来就诊于我院皮肤科传染性红斑患儿的临床资料,现报道如下。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象 2017年11月至2019年12月,我院皮肤科门诊诊断为传染性红斑的患儿,共198例。

1.2 传染性红斑诊断标准 皮损表现为典型的面颊“掌掴样红斑”、四肢网状或花边状红斑的患儿可诊断为传染性红斑。

1.3 B19病毒特异性抗体检测 采用酶联免疫吸附法,试剂由德国欧蒙医学实验诊断有限公司生产。

1.4 统计学方法 采用IBM SPSS Statistics 26.0进行统计分析。两组间率的比较使用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 研究结果

2.1 基本情况 对198例诊断为传染性红斑的患儿进行回顾性分析。其中,男121例(61.1%),女77例(38.9%)。年龄1~13岁,平均年龄(6.49±2.63)岁,其中109例(55%)的患儿年龄在6~9岁之间。2017-2019年每年患儿人数分别为10、27、161例。全年均有患儿就诊,其中在6~8月份患儿最多,为71例(35.9%)。提供流行病学资料的患儿中,9例诉同班同学有类似皮疹,6例诉兄弟姐妹或父母出现过类似情况。198例患儿中,同时被诊断为过敏性皮炎有15例,多形红斑4例,感染性皮炎4例,荨麻疹3例。另外6例来我院前曾至地段医院及成人医院就诊,考虑过敏性皮炎或荨麻疹、红斑狼疮等。1例在外院曾接受静脉注射甲泼尼龙治疗。就诊患儿中,4例合并特应性皮炎或湿疹,1例有慢性荨麻疹病史,2例有过敏性紫癜或者紫癜性肾炎病史。

2.2 系统症状 131例(66.2%)患儿发疹前无系统性症状, 17例(8.6%)出现了感冒、咳嗽等上呼吸道感染症状,1例(0.5%)有呕吐,22例(11.1%)出现了发热(其中4例为高热)。就诊时患儿皮损已出现的时间在0.5~14天之间,中位时间为2天,平均(2.90±2.27)天。大多数患儿皮损无明显自觉症状,57例(28.2%)诉皮损有轻度瘙痒,2例(1%)诉面部皮损摩擦后轻度疼痛。

2.3 皮损表现 最常见的症状是颊部掌掴样红斑153例(77.3%),其次是上、下肢网状红斑,分别为132例(66.7%)、110例(55.6%)。患儿出现躯干两侧红斑65例(32.8%),耳廓红斑14例(7.1%)。另外有2例患儿出现了手足背的网状红斑。

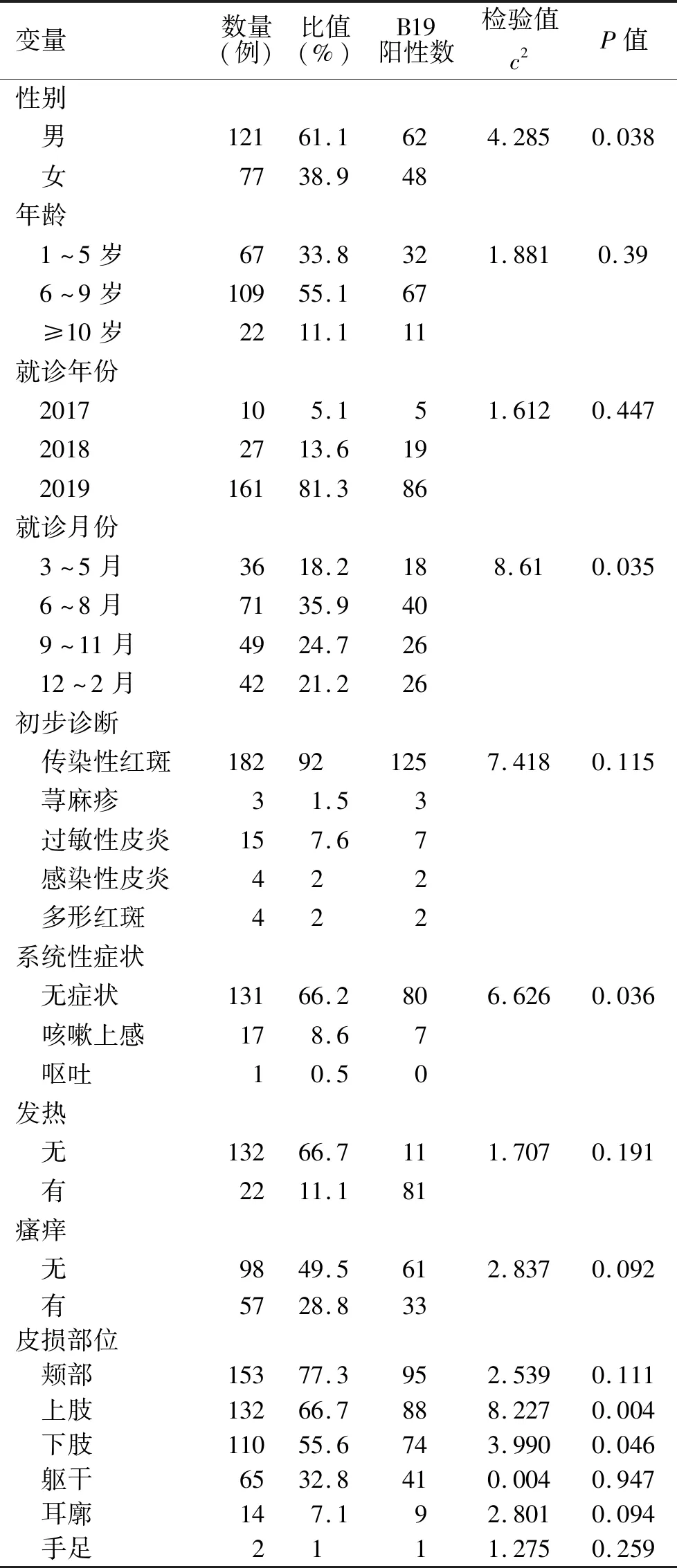

2.4 检测结果 198例患儿中,134例(69.7%)接受了细小病毒B19特异性抗体IgM、IgG的检测。其中110例IgM阳性,24例阴性,阳性率为82.1%。在110例阳性患者中,有3例为IgM抗体弱阳性,IgG抗体阴性。这3例中,1例就诊前一周有手足口病史,1例一周前因发热在我院内科接受了头孢类抗生素治疗。其余107例IgM阳性患儿同时伴有IgG抗体阳性。B19-IgM阳性的患儿中,男性患儿62例,女性患儿48例,差异有统计学意义(c2=4.285,P=0.038)。另外,6~8个月就诊、无前驱症状、具有上、下肢网状红斑的患儿中,B19-IgM阳性数分别为40(c2=8.61,P=0.035)、80(c2=6.626,P=0.036)、88(c2=8.227,P=0.004)以及74(c2=3.990,P=0.046)例,差异均有统计学意义。详见表1。

表1 198例患儿临床数据

2.5 治疗情况 84例(42.4%)患儿接受了中成药(儿童回春颗粒、健儿清解液、小儿豉翘颗粒等)的治疗,21例(10.6%)患儿接受了抗组胺药(西替利嗪、氯雷他定、依巴斯汀等)的治疗,53例(26.8%)患儿同时接受了中成药及抗组胺药的治疗。此外还有18例接受了系统应用糖皮质激素(甲泼尼龙、地塞米松)、头孢类抗生素或口服甘草酸苷类药物治疗。外用药中,24.7%使用了润肤剂,6.6%使用了糖皮质激素软膏(地奈德乳膏、糠酸莫米松乳膏、派瑞松乳膏),9.6%使用了具有止痒效果的中成药(川百止痒洗剂、除湿止痒软膏)。皮疹从出现到消退4~21天,平均10天。其中一周内消退的15例,2周内消退的25例,2周以上未消退的3例。

3 讨论

人类细小病毒B19感染在世界范围内均有发生,可呈散发性,也可聚集性爆发,存在周期性流行模式,每3~6年有一个高峰期[1,2]。对我院传染性红斑的患儿就诊情况分析发现,2017年和2018年就诊人数接近,分别为10例和27例。而2019年有161条就诊记录,是近3年内最高值,提示2019年可能是细小病毒B19感染的流行期。B19病毒感染有明显的季节性,发病高峰为冬季晚期和夏季早期[3],也有文献报道发病高峰为春季及夏季早期。本研究发现35.9%的传染性红斑患者就诊时间为6~8月,属于上海地区的夏季,与文献报道略有差异,可能与地理差异有关。

本研究发现男性患儿IgM阳性率高于女性患儿,提示男性患儿更易感染细小病毒B19,与文献报道有所差异。孙红等[4]对2016-2017年至武汉儿童医院就诊的31028例疑似细小病毒B19感染的儿童中进行了B19-IgM检测,发现女性患儿B19-IgM检出率显著高于男性患儿。陈思妍等[5]回顾性分析了2011-2016年福建协和医院22089例患者血清中B19病毒特异性抗体的检测结果,也发现女性患者B19-IgM阳性率显著高于男性患者,且不受妊娠状态及年龄影响,故认为女性比男性更容易出现B19病毒急性感染。Claver Belver等[6]的研究则发现成年女性B19-IgM阳性率显著高于成年男性,但在儿童组性别差异无统计学意义。本研究发现男性患儿IgM阳性率较高,可能与样本量以及地区差异有关,且本研究中仅是就诊于我院的患儿,故结果可能存在偏倚。

细小病毒感染后,在免疫正常的患儿中绝大多数无明显前驱症状,或仅有发热、流涕、恶心、腹泻等轻度的非特异性前驱症状。通常前驱症状出现2~5日后逐渐出现皮疹,“掌掴样红斑”是传染性红斑的典型皮疹表现,数日后躯干和四肢逐渐出现网状红斑。本院就诊患儿中,仅11.1%的患儿出现了发热,8.6%的患儿出现了上呼吸道感染,其余绝大多数患儿均直接出现皮疹。最常见的皮损表现是颊部掌掴样红斑,其次是上、下肢网状红斑。Prcic等[7]对塞尔维亚2000-2009年的传染性红斑患儿流行病学及临床特征的回顾性分析中发现上肢网状红斑是最常见的症状。

因传染性红斑的症状比较典型,凭借典型面部“掌掴样红斑”以及四肢伸侧“花边状或网状红斑”等特征即可做出临床诊断,加之多数家长拒绝给患儿静脉采血检测,故临床医生并不会主动开具病毒学检查。但本研究分析发现有32例(16.2%)患儿在我院或外院就诊时因临床红斑不特异被临床医师误诊为感染性皮炎、多形红斑、或荨麻疹/过敏性皮炎、红斑狼疮等疾病。Prcic等[7]的回顾性分析中也发现12.5%的患儿在确诊传染性红斑前曾被误诊为过敏性皮炎或荨麻疹。另外本研究24例(12.1%)临床诊断为传染性红斑的患儿血清中未检测到细小病毒B19的特异性IgM抗体和IgG抗体,提示仅通过临床症状诊断传染性红斑存在漏诊和误诊可能,进而影响临床诊断。本研究中同时发现3例患儿IgM抗体弱阳性,IgG抗体阴性的情况。IgM抗体通常在人体感染细小病毒B19 7~10天后出现,病毒暴露后约2周,IgG抗体开始升高。提示IgM弱阳性、IgG阴性可能是处于早期感染状态。此外,免疫功能低下患者或血液系统疾病(如一过性或慢性再生障碍性贫血)患者、慢性细小病毒感染的患者中,缺乏IgM抗体并不能排除B19病毒感染[2],故对于这类患者,可以使用核酸检测的方法辅助诊断。

传染性红斑临床表现比较典型,尽管根据典型临床表现即可做出临床诊断,但仍有误诊漏诊可能。建议临床医生接诊疑似患者时结合当地流行情况,详细询问病史,仔细观察患者的皮肤表现,即使具有典型临床症状也最好完善血清学检查明确诊断。对于免疫抑制及血液系统疾病患者,核酸检测更为准确。