595 nm脉冲染料激光治疗婴幼儿面部和四肢浅表血管瘤的疗效比较

2020-09-25葛宏松曹婷婷吴健平

董 瑛 葛宏松 周 洁 曹婷婷 冉 颖 张 成 吴健平

安徽省儿童医院皮肤科,合肥,230051

婴儿血管瘤是婴儿期最常见的良性肿瘤,发病率约为4%~5%[1,2],女性发病率高于男性[3]。其主要病理特征是血管内皮细胞的异常增生。据统计不到10%在出生时发现,90%在出生后4周内出现。出生后1~3个月为血管瘤的早期增殖期,瘤体大小可达到最终面积的80%[4]。快速增殖期通常发生在出生后5~7周,开始治疗的最佳时间是1个月[5]。6~9个月为晚期增殖期,最终在数年后逐渐消退。未经治疗的瘤体消退后有50%左右残存瘢痕、萎缩、色素减退、皮肤松弛等皮肤改变,5%~10%生长迅速或位于特殊部位的血管瘤,可能导致溃疡、畸形、毁容、功能障碍甚至危及生命,因此早期的积极干预是必要的[6]。血管瘤的治疗方法包括局部外用药物、局部注射、口服药物、激光及联合治疗等,传统的治疗方法如冷冻、同位素疗法等,由于有形成永久性疤痕的高风险,在临床应用中受到限制。激光以其安全、高效、不良反应少、可重复性等特点,在血管瘤的多种治疗方法中有明显优势。脉冲染料激光(pulsed dye laser,PDL)治疗血管瘤,通过选择性光热作用,作用于血管内皮细胞,使血管内氧合血红蛋白变性凝固,形成微血栓阻塞血管,造成血管内皮细胞损伤,从而达到抑制和治疗血管瘤的目的。PDL目前是鲜红斑痣治疗金标准[7]。由于穿透深度的限制,脉冲染料激光在治疗增厚的皮肤方面疗效较差,主要用于治疗浅表血管瘤 。为了探讨不同部位浅表血管瘤是否有不同的治疗效果,我们比较了科室2017年12月至2020年1月595 nm PDL治疗面部和四肢浅表血管瘤的疗效和安全性。

1 资料和方法

1.1 临床资料 选择2017年12月至2020年1月在我院皮肤科收治的91例浅表血管瘤患儿的临床资料,其中43例累及面部(面部组),48例累及四肢(肢体组)。

排除标准:①既往或在治疗期间接受过其他治疗;②信息不完整;③有两个或两个以上的不同部位的血管瘤患儿;④深部、多发性血管瘤。

1.2 仪器 激光治疗采用vbeam II型脉冲染料激光(Candela,美国),波长595 nm,脉宽0.45~40 ms,频率为1.5 Hz,能量4~40 J/cm2,光斑直径为3~10 mm,DCD动态冷却系统:喷射时间0~100 ms,喷射延迟10~100 ms。

1.3 方法 治疗前签署知情同意书,使用同一数码相机,相同角度及基本相同的参数拍照存档,以备日后资料分析。患儿、操作者及参与治疗者均佩戴滤光镜或眼罩。根据皮损类型、部位、患儿年龄及激光作用于皮损的即刻反应来选择治疗参数。光斑直径常用7 mm,脉宽1.5~3 ms,能量密度7~12 J/cm2。为了减轻疼痛,保护皮肤,减少不良反应,治疗后即刻用冰敷10~20 min,治疗间隔4~8周。

1.4 疗效和不良反应判定标准 对最后一次PDL治疗3~6个月后的疗效和不良反应进行评价,将病变的颜色变化与第一次治疗前的照片进行比较,并在最后一次治疗后随访3~12个月。根据颜色和病变大小的变化,我们将病变的改善程度分为四种类型:痊愈(≥90%),显效(60%~89%),有效(30%~59%),无效(<30%或病变扩展)。有效率=(痊愈+显效+有效)/总人数×100%,治愈率=痊愈人数/总人数×100%。即刻反应包括疼痛、紫癜、水肿、水疱。远期不良反应包括萎缩性瘢痕、增生性瘢痕、色素沉着、色素减退、溃疡等。

1.5 统计学方法 采用SPSS 22.0进行统计分析。计量资料(发病年龄、皮损面积、治疗次数)根据Kolmogorov-Smirnov检验分析呈非正态分布,以中位数(M)和四分位数间距(IQR)表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验。计数资料(男女比例、治疗疗效、不良反应)以频数和百分比表示,组间比较采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

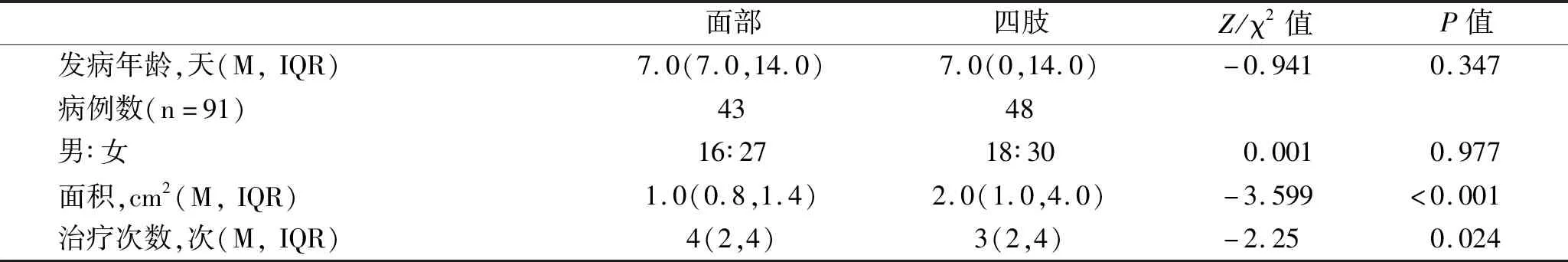

2.1 资料数据分析 本研究于2017年12月至2020年1月共登记91例浅表血管瘤患儿(表1)。其中男34例,女57例,其中面部组43例(男16例,女27例),四肢组48例(男18例,女30例)。发病年龄(Z=-0.941,P=0.347)、性别比较(χ2=0.001,P=0.977)差异无统计学意义,但面部组皮损面积和四肢组皮损面积(Z=-3.599,P<0.001)差异有统计学意义,面部治疗次数和四肢治疗次数(Z=-2.25,P=0.024)差异也有统计学意义。

表1 接受PDL治疗的2组浅表血管瘤患者的基线数据

2.2 疗效分析 面部组痊愈23例(53.5%),显效11例(25.6%),有效3例(7.0%),其余6例(14.0%)无效。四肢组痊愈35例(72.9%),显效6例(12.5%),有效7例(14.6%)。面部和肢体组有效率分别为86%和100.0%。结果表明,595 nm脉冲染料激光在肢体的治疗效果优于面部,差异有统计学意义(χ2=11.313,P=0.010)。治疗效果见图1,2。

图1 面部治疗前后比较 1a:面部治疗前;1b:面部治疗后

图2 上肢治疗前后比较 2a:上肢治疗前;2b:上肢治疗后

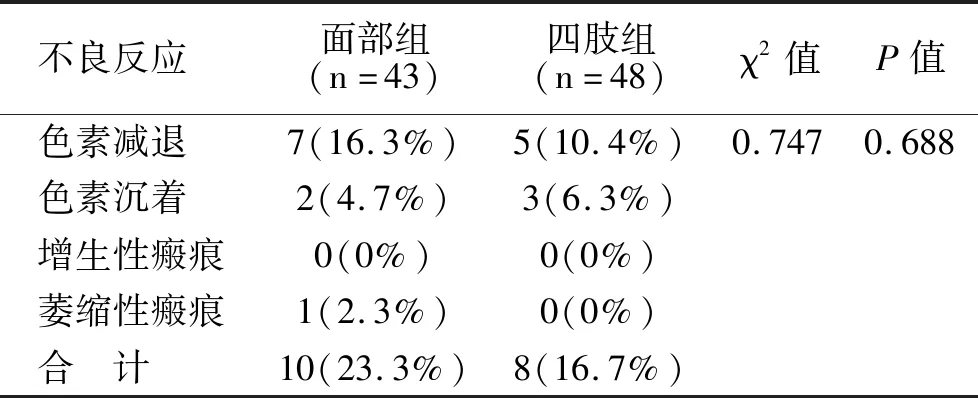

2.3 不良反应分析 PDL治疗过程中出现的红肿、紫癜、水疱的即刻反应, 通常在1~2周内基本消退。远期不良反应包括局部色素改变(色素减退和色素沉着)和瘢痕(增生性瘢痕和萎缩性瘢痕)。两组的不良反应比较结果见表2,面部组不良反应10例(23.3%),四肢组不良反应8例(16.7%)。两组不良反应无显著性差异(χ2=0.747,P=0.688)。

表2 PDL治疗面部和四肢部位浅表血管瘤的不良反应 例

3 讨论

早期用于治疗血管瘤的激光有氩离子激光、CO2激光,由于其对组织的非特异性热损伤,瘢痕及色素沉着等并发症高发,限制了其在血管瘤治疗中的应用,取而代之的是脉冲染料激光、倍频Nd:YAG激光(KTP激光)、Nd:YAG激光、点阵激光等,各种激光均有不同的适用范围。PDL的平均穿透深度是0.8 mm,不会对深部组织产生影响。由于PDL治疗相对简单,且并发症少见,因此已成为浅表血管瘤的首选激光治疗方法[8]。595 nm脉冲染料激光以其较长的波长和更确切的疗效优于585 nm脉冲染料激光,已被广泛应用于皮肤血管异常性疾病。配有动态冷却装置(DCD)的595 nm脉冲染料激光,用于治疗血管异常性皮肤病,可减轻疼痛并防止周围正常组织和皮下组织损伤,大大降低了皮肤萎缩、色素沉着等不良反应的发生率[9]。其用于增殖期血管瘤可以控制瘤体生长,用于消退期血管瘤,可以淡化血管瘤的颜色和毛细血管扩张性红斑,或促进溃疡愈合。有文献报道595 nm脉冲染料激光治疗儿童浅表血管瘤的整体有效率高达91.17%[10]。

在我们的研究数据中,两组病例中女性患者均高于男性。血管瘤在女性更常见的具体原因尚不清楚,既往有研究证实雌激素与血管内皮细胞生长有关,雌激素通过调控血管内皮生长因子-a(VEGF-A)和成纤维细胞生长因子2(FGF2)等一些关键的血管生成因子在血管瘤的发展中发挥重要作用[11]。本研究发现面部与肢体损伤面积大小不同,肢体损伤面积大于面部,差异具有统计学意义(Z=-3.599,P<0.001)(表1)。我们推测这种差异与四肢的血管分布特征有关。Reimer等[12]发现四肢血管瘤位置可能与胚胎发育过程中动脉供血的解剖学变异有关,推测这可能导致胎儿发育早期暂时性的局部组织缺氧。无论血管瘤位于何处,必须经过多次PDL治疗,一般治疗间隔为4~8周左右。结果分析表明,面部浅表血管瘤的治疗次数多于四肢浅表血管瘤的治疗次数,差异具有统计学意义(Z=-2.25,P<0.05)。

595 nm PDL治疗血管性疾病的效果受皮损厚度的影响,激光照射面部皮肤至血管瘤的深度远比四肢深,因此从理论上推测,激光治疗面部血管瘤的效果要好于四肢,但在我们的临床工作中发现结果并非如此。尽管四肢浅表血管瘤的病变面积较大,但是经过多次治疗后肢体皮损的治愈率较高,后期通过电话随访发现大部分四肢血管瘤完全消退,患儿家长对治疗效果普遍满意。所以,我们进行了对照研究,结果表明,595 nm PDL治疗面部浅表血管瘤有效率为86%,而对四肢浅表血管瘤的有效率接近100%,四肢组优于面部组,尤其是在痊愈和无效两种类型。Chen等[13]在小样本的研究中证实,PDL治疗手部浅表血管瘤相比其他部位更有效,主观评价上有显著性差异,这与我们的研究结果相一致。

Yu等[14]发现PDL治疗侧面部和中央面部的鲜红斑痣疗效存在差异,并证实血管位置和直径的差异可能是造成鲜红斑痣对PDL治疗反应不同的原因。造成面部和四肢浅表血管瘤的疗效差异原因目前尚不清楚,推测可能存在以下几个原因:①面部与四肢的血管瘤存在组织学差异,血管的位置、直径、血红蛋白含量以及周围血运可能导致对脉冲染料激光的敏感性有差异;②不同部位血管瘤的血管内皮生长因子水平有差异,四肢的血管内皮生长因子水平较低,即使不进行治疗,四肢部位的血管瘤更容易消退。Cao等[15]研究证实增殖期血管瘤患者经过PDL数次治疗后,血浆血管内皮生长因子(VEGF)水平明显下降,PDL照射可抑制血管内皮细胞的血管内皮生长因子 mRNA表达,提高细胞凋亡率,诱导血管内皮细胞凋亡;③面部和四肢血管瘤的雌激素受体存在差异,在激光的干预下,肢体血管内皮细胞或许更容易凋亡。

PDL治疗后出现的即刻不良反应以红斑、水肿、紫癜、水疱、结痂等最为常见。这些不良反应通常在治疗后7~14日内恢复。 PDL治疗浅表血管瘤常出现色素改变(色素减退和色素沉着)、萎缩性瘢痕等不良反应。萎缩性瘢痕通常伴有色素改变,随访数月后大部分不良反应逐渐消失。595 nm脉冲染料激光对黑色素的吸收相对较低,因此发生色素改变的风险较低,我们认为色素的变化主要与治疗过程中激光能量和脉宽有关。大部分色素的变化只是暂时的,治疗结束后会逐渐恢复正常。当激光能量过大或多次治疗时,皮肤容易发生萎缩。大部分皮肤萎缩也是暂时的,3~6个月后即可恢复正常。

综上所述,595 nm脉冲染料激光对面部和肢体浅表血管瘤的治疗反应存在差异,其机制尚不清楚,有待进一步研究。由于我们的研究样本数较少,随访时间有限,因此还需要更大样本量、更长的随访时间来进一步证实这种差异。