洞庭湖区景观生态风险评价及其时空演化

2020-09-24熊鹰汪敏袁海平杜春艳武海鹏

熊鹰 ,汪敏,袁海平,杜春艳 ,武海鹏

1. 长沙理工大学水利工程学院,湖南 长沙 410114;2. 洞庭湖水环境治理与生态修复湖南省重点实验室,湖南 长沙 410114;3. 长沙理工大学资源环境与城乡规划研究中心,湖南 长沙 410114

生态风险是指种群、生态系统或整个景观的正常功能受到外界胁迫,从而在目前和将来减少该系统内部某些要素或其本身的健康、生产力、遗传结构、经济价值以及美学价值的可能性(王涛等,2017)。区域生态风险评价是从区域的尺度上,评价自然及人类活动对区域生态系统所造成的不利影响的可能性和危害程度的评价(吕乐婷等,2018)。区域性风险问题一般由多个因素交互作用共同引起的,其强度会影响生态系统结构和功能的稳定性,易危及生态系统安全和健康,区域风险进行评价至关重要,特别是对复杂的生态系统,存在着不确定性、危害性、内在价值性、客观性,因此需进行风险决策分析。在以人类活动为主导的景观中,不同的土地利用的格局和强度会对生态产生区域性和积累性影响,并且较为直观的在生态系统的组织和结构上体现(何莎莎等,2019)。景观生态风险评价可揭示人类积极干预下生态系统结构和功能负面后果的时空动态变化,也便于从景观生态学的角度审视理想生态恢复目标与真实性之间的距离和矛盾(傅微等,2019)。在快速城镇化驱动下,人类活动对土地利用的动态变化会引起并加剧生态环境恶化等系列问题。洞庭湖在维护长江中下游防洪安全、供水安全、调蓄安全以及维系完整的湿地生态系统结构和功能,保护丰富的生物多样性等方面发挥着无可替代的作用。对洞庭湖区景观进行及时、科学的生态风险评价和时空演变研究,有助于监测生态过程和预测生态风险发展趋势。

自 2005年联合国环境规划署等共同发起《千年生态系统评估》(Millennium Ecosystem Assessment,MA)以来,国内外有关生态系统评估的研究增加迅速,特别是随着遥感、“3S”技术的发展,利用RS技术与生态模型结合评估生态风险得到较为广的泛应用。该方法既能直观展示风险的时空分布格局特征,又能较好地掌握生态风险现状及趋势。Obery et al.(2002)对宾夕法尼亚州的Codorus Creek流域运用相对风险评估模型进行评估;Paukert et al.(2010)从土地利用变化和景观结构角度构建了景观尺度上的生态威胁指数;黄木易等(2016)基于景观格局探索了近20年来巢湖风险及空间演变规律;赵越等(2018)基于土地利用演变特征化对鄱阳湖流域的生态风险时空特征进行了评估。巩杰等(2014)利用GIS技术和生态模型评价了甘肃白龙江流域的景观生态风险及时空演变。汪朝辉等(2004)开展了洞庭湖景观格局变化分研究,并分析了质心的变化;郑建蕊等(2010)对洞庭湖区湿地景观指数选取与格局进行了研究;卢宏玮等(2003)对洞庭湖流域的生态风险进行了定量评价;王艳分等(2019)对洞庭湖生态风险评价及阶段性特征进行了探讨。总的来看,生态风险相关研究成果不断丰富,但对于景观生态风险格局及其与空间自相关之间的耦合响应机制等研究仍存有一定的不足;同时,在研究对象上,围绕洞庭湖区景观格局的视角对其生态风险时空分布特征及其演化的研究较为缺乏,其生态风险与空间相关性仍不明确,综合考虑土地利用演变及人类活动影响等因素的生态风险评价尚仍处于探索阶段。

随着人类活动加剧,以及城镇化的加快发展,洞庭湖区局部生态系统服务退化较为严重,湿地不断减少,快速的环境变迁和复杂的湖垸、江湖关系使得洞庭湖区的生态脆弱性表现突出。本文利用 1990、2000、2010、2015年4期Landsat TM多光谱遥感影像,分析了1990—2015年洞庭湖区土地利用演变特征;基于景观生态学原理、GIS和地统计学,构建景观生态风险评价模型,探讨洞庭湖区1990—2015年景观生态风险的时空分布格局和空间自相关性,以期为洞庭湖区景观生态格局形成过程与机理以及土地资源的合理配置与高效利用提供参考依据。

1 研究区域与数据处理

1.1 研究区域

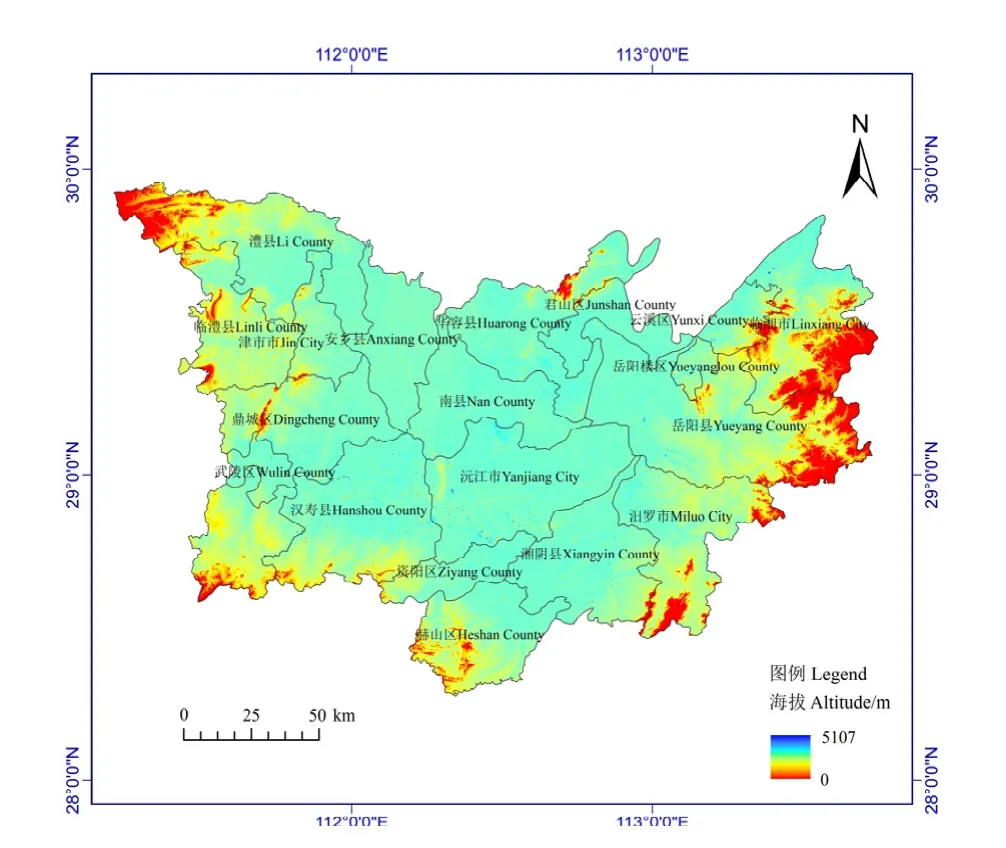

图1 洞庭湖区DEM图示意图Fig. 1 DEM of Dongting lake area

洞 庭 湖 地 处 27°98′— 30°23′N , 110°20′—114°14′E,长江荆江河段以南,区域内水系发达,河网稠密;境内北部为平原(海拔25—40 m),西部为山地(海拔200—1000 m),中南部为丘陵与盆地(海拔50—400 m)(张旭等,2009)。洞庭湖区DEM如图1所示。该区属于亚热带季风气候,光热充足,水资源丰富。年降水量达 1100—1400 mm,年内降水量季节分布不均匀,夏季降雨集中,且降水量由外丘向内平原递减。汛期较长,洪涝灾害严重。研究区域总面积为25761 km²,包括岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳县、华容县、湘阴县、汨罗市、临湘市、武陵区、鼎城区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、津市市、资阳区、赫山区、南县、沅江市。洞庭湖在长江流域开发治理、促进区域经济社会健康发展等方面占有重要的地位(周柏林,2014)。由于人类活动影响及城镇化的快速发展,洞庭湖湖泊面积萎缩,生物多样性减少,局部生态退化较为严重,并由此产生等一系列生态问题。

1.2 数据来源与处理

本研究以 1990、2000、2010、2015年 4期的Landsat TM(或ETM+)多光谱遥感影像图作为基础数据,影像轨道号/行号分别为123/39、123/40、124/39和124/40,每期4景,分辨率为30 m×30 m。除考虑影像本身的显示质量外,同时也考虑到影像在不同时期的差异性,因此本研究选取影像的时间均为夏季,运用ENVI进行遥感影像预处理,辐射校正、几何精校正、影像的拼接、图像配准,并选择波段组合进行解译,解译精度达到85%以上。根据全国土地利用现状分类标准(GB/T2010—2017),借助 ArcGIS采用最大似然法将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地及未利用地6个一级类,采用Fragstats软件计算其景观指数。为了解研究区域地形地貌,所用的 DEM 数据来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn),数字高程模型(DEM)提取研究区域地形,栅格大小为30 m。洞庭湖区1990—2015年土地利用如图2所示。

2 研究方法

2.1 生态风险评价模型构建

图2 洞庭湖区土地利用图(1990—2015年)Fig. 2 Dongting lake area land use map from 1990 to 2015

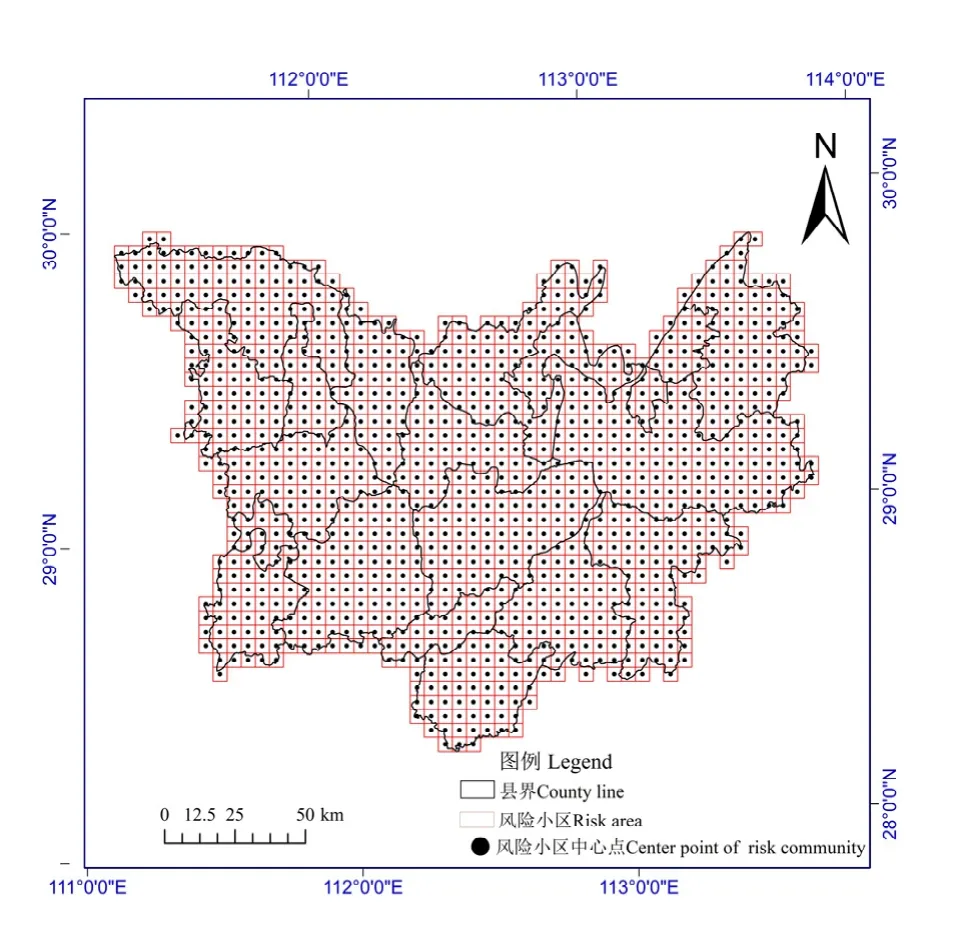

景观格局指数是反映景观结构组成及其空间配置特征的定量指标(郑建蕊等,2010),是景观格局信息在某个时段内的集中反映和高度浓缩。利用洞庭湖区生态系统的景观格局与生态风险之间的关系构建生态风险评价模型,遵循景观生态学原理,按照斑块平均面积的 2—5倍,基于网格采样法,本文将研究区域划分为5 km×5 km大小网格单元,共1165个风险小区。生态风险评价单元校区的划分如图3所示。同时,根据生态风险指数模型,计算各个单元(风险小区)的生态风险指数,并赋值给各单元中心点代表景观生态风险值。景观生态风险指数ERI依据土地利用类型面积比重和景观损失度指数Ri构建,景观损失度是通过外部景观干扰度和内部景观脆弱度来衡量的(傅微等,2019)。其计算公式如下所示(巩杰等,2014):

图3 生态风险评价单元划分示意图Fig. 3 Division of Dongting lake ecological risk assessment unit

式(1)中,ERIx表示第x个网格单元(生态风险小区)的景观生态风险指数,Axi表示第x个网格单元(生态风险小区)中第i类景观的面积,Ax表示第x个网格单元(生态风险小区)的总面积为25 km²,Ri为i类景观的损失度指数。具体生态学含义见表1所示。

通过参考相关文献,利用 ArcGIS中 Natural breaks将景观生态风险分为5个等级。为探讨分析洞庭湖区的景观生态风险时空分布与演变趋势,利用自然间断法 Natural breaks将研究区域的景观生态风险划分为5个生态风险等级(徐羽等,2016;张学斌等,2014):高生态风险区(0.09<ERI≤0.1)、较高生态风险区(0.08<ERI≤0.09)、中生态风险区(0.07<ERI≤0.08)、较低生态风险区(0.06<ERI≤0.07)、低生态风险区(0.04<ERI≤0.06)。

2.2 空间自相关计算

空间相关性是揭示空间参考单元和相邻单元在属性特征值方面的空间相关特征(李雅婷等,2018),本研究采用GeoDa 5.1 i和ArcGIS软件计算空间权重与Moran’sI指数,从而得出洞庭湖区生态风险的空间自相关性,反映在空间上相邻生态风险值的分布状况。空间自相关分析可分全局相关性和局部相关性。

表1 景观格局指数构建方法Table 1 Landscape pattern index construction method

2.2.1 全局空间自相关

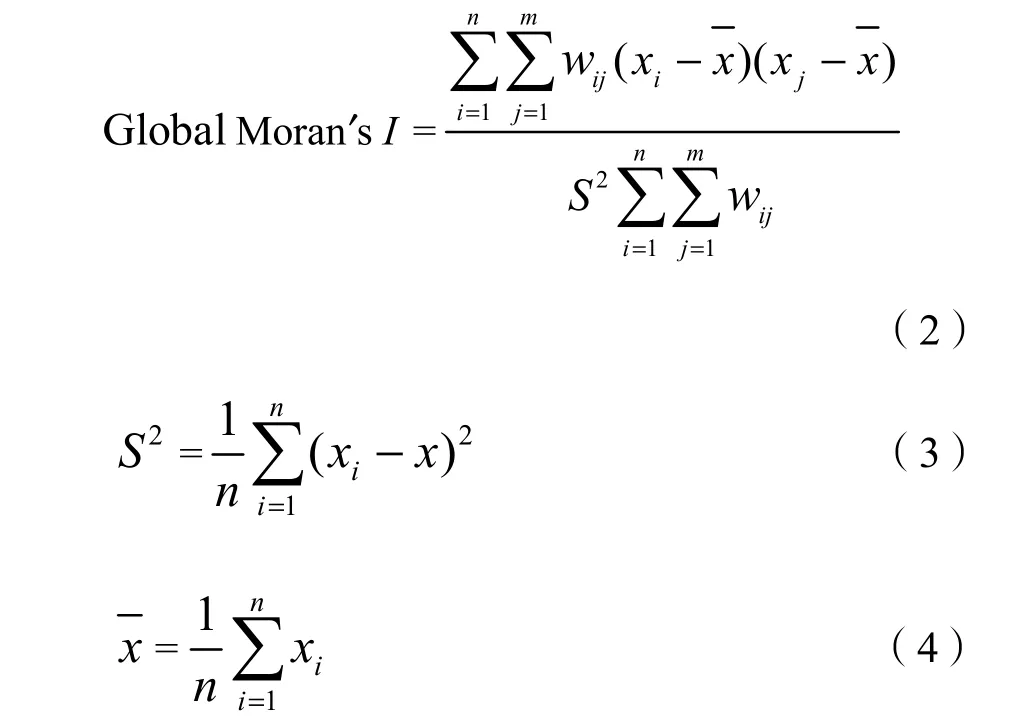

全局空间自相关计算公式(吕乐婷等,2018)如下所示:

式(2)中:n为网格单元(生态风险小区)样本总数,xi与xj为x相邻单元栅格i与j的属性值,为样本平均值,wij为空间权重矩阵。在一定显著水平,Global Moran′sI>0表明存在空间正相关性,其值越大,空间相关性越强;Global Moran′sI=0表明空间呈随机性;Global Moran′sI<0表明存在空间负相关性,其值越小,空间差异性越大(何莎莎等,2019)。

2.2.2 局部空间自相关计算

局部空间自相关计算公式(郑杰等,2019)如下所示:

式(5)中,各变量含义同上。局部相关性是采用ArcGIS 10.2软件结合空间分析结果形成LISA聚类图。由此识别局部空间高高(H-H)集聚和低低(L-L)集聚,并探析局部空间异常特征。由于莫兰指数不能反映空间上聚集的关系,只能展示生态风险在研究区的整体分布情况,故需结合局部自相关LISA分析来探讨洞庭湖区生态风险的相关程度和空间聚集性。

3 结果与分析

3.1 洞庭湖区土地利用类型转变分析

1990—2015年洞庭湖区的土地利用类型转移变化如图2和表2所示,洞庭湖区不同的土地利用类型显现出较为明显的变化特征,在研究期间,洞庭湖区各用地类型中耕地、草地、林地面积减少,建设用地和未利用地面积增加。其中耕地减少显著,面积比例由50.807%减少至49.236%,减少量为404.915 km2,建筑用地的面积增加最多,面积比例由2.594%增加至4.0%,增加量为362.162 km2,草地呈现逐年减少的趋势,减少量为45.911 km2。未利用地呈逐年增加趋势,增加量为247.789 km2。在 1990—2010年,水域面积增加,面积比例由17.515%增加至18.037%,增加量为134.454 km2,2010—2015年,水域面积减少,面积比例由18.037%减少至17.177%,减少量为221.424 km2。以上景观类型的面积转变情况反映了洞庭湖区景观类型以耕地、建设用地、未利用地、水域变动为主,此景观格局动态变化特征是由洞庭湖区自然生态环境演变与人类长期活动共同作用形成的。

表2 洞庭湖区1990—2015年土地利用变化Table 2 Change of land use in Dongting lake area from 1990 to 2015 km2

3.2 洞庭湖区土地利用转移过程分析

1990—2015年洞庭湖区土地利用转移矩阵如表3所示,耕地是洞庭湖区土地利用主要的转出类型,其面积主要是转为了水域和林地,林地主要转为了水域和耕地,水域面积主要转为耕地和未利用地,建设用地的增加主要是由于耕地和林地的转入,未利用地的增加主要是由耕地和水域的转入。同时,其他土地利用类型也产生了不同程度的变化。某一景观类型的变化往往是双向的,这是一种土地利用类型动态变化转移的过程。总体上,洞庭湖区土地利用幅度和广度加大,呈土地非农化趋势。经济的飞速发展加快了城镇化的进程以导致土地的转变逐渐扩大,同时“退耕还林、退田环湖”等政策的实施,对土地资源的合理配置也产生了重大变化。土地利用类型的动态转移会影响景观干扰指数和景观脆弱指数,特别是不规则的景观结构变化易引起生态风险等级的改变与提高。

3.3 洞庭湖区景观生态风险时空演变分析

洞庭湖区景观生态风险空间分布如图4所示。1990—205年,洞庭湖区景观生态风险呈上升趋势,较高风险区和高风险区面积逐年增加。但总体而言,处于较低、低和中等风险区的面积所占比例较大。通过景观生态风险空间分布图可知,其中处于低风险区主要分布在研究区四周,较高和高生态风险区主要集中在湖滨区。其生态风险等级面积的变化表明,洞庭湖区局部的生态风险有加大的态势,必须强化对较高、高等级生态风险区的生态监测以及生态保护与修复,特别是适当降低该等级区土地利用和人为活动的强度,以此缓解对生态系统结构的干扰与影响,有利于生态服务功能的维护与提升。

由表4洞庭湖区各生态风险等级区域面积比可知,1990—2010年,洞庭湖区的低景观生态风险面积所占比分别为10.48%、8.17%和7.16%,较低景观生态风险面积所占比分别为 32.47%、30.20%和28.38%,洞庭湖区的较低、低景观生态风险减小。较高、高景观生态风险的空间分布也发生了变化,自湖滨区向周围扩散。在这期间,洞庭湖区杨树种植过多(2008年种植面积超过40 km2),湖区生态多样性退化,稳定性较低;岳阳县和沅江市等环洞庭湖重要经济开发区随着经济的不断发展,优势景观为耕地和林地,农用地向建设用地的转变使得原有的较完整的景观变得破碎,景观分离度加大,景观破碎度增高,同时水域的脆弱性较高,湖区景观生态高风险区集聚。2010—2015年,低等生态风险面积由7.16%增加到9.04%,中等风险区面积比由46.09%下降到34.0%,中等风险区面积主要转到了低、较低风险区。景观生态风险得到改善,同时高等生态风险增速减小为7.67%,随着城镇建设用地面积增加且向有序方向转变,人类活动干扰减小,以政府为主导相关保护环境的措施起到了相应成效,在一定程度上降低了区域生态风险。

3.4 景观生态风险空间相关性分析

3.4.1 全局自相关分析

依据 1990—2015年的洞庭湖区土地利用变化的生态风险空间分布关系,用ArcGIS 10.2将土地利用变化结果栅格化后将各景观指数叠加,再对景观风险指数数据运用 Geoda软件相关性分析得到Moran’sI散点图(图5)。洞庭湖区的景观生态风险的全局 Moran’sI值在 1990、2000、2010、2015年分别为0.7944、0.8006、0.8041、0.8061,生态风险指数值都为正值表示洞庭湖区景观生态风险存在正相关关系。生态风险指数的Moran’sI呈现增加的趋势,说明洞庭湖区生态风险的自相关性及空间集聚程度逐渐增强,在景观生态风险值低的区域和景观生态风险值高的区域呈集聚现象,属于“低-低”和“高-高”聚集模式。

表3 洞庭湖区1990—2015年土地利用转移矩阵Table 3 Land Use Transfer Matrix of Dongting lake area from 1990-2015 km2

图4 洞庭湖区景观生态风险空间分布图(1990—2015年)Fig. 4 Spatial distribution of landscape ecological risk in Dongting lake area

表4 洞庭湖区各生态风险等级区域面积比(1990—2015)Table 4 Ratio of various ecological risk levels in Dongting lake area

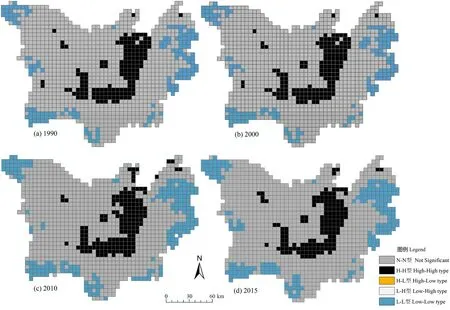

3.4.2 局部自相关分析

采用了局部空间自相关LISA指数探索洞庭湖区景观生态风险局部空间相关集聚性,其局部空间自相关集聚图如图6所示。据图可知:洞庭湖区景观生态风险分布与区域地理环境具有极高的耦合性,人类活动的集聚程度与风险的空间集聚程度是对应的;洞庭湖区景观生态风险以高值-高值(H-H)和低值-低值(L-L)聚集模式为主,高值-高值(H-H)风险聚集区主要分布在人口密集、社会经济相对发达的湖滨周边,如沅江市、湘阴县、岳阳县等,表明受周边地区风险度的影响较高,这与同期的景观生态风险克里金插值空间分布格局较为一致,且同样出现向四周扩散的趋势;低值-低值(L-L)风险聚集区主要分布在远离湖滨区受人为干扰较小的地带,如鼎城区、赫山区、君山区等,其低生态风险面积呈现增长趋势,以林地耕地为主且分布广泛,景观破碎度、损失度较小,因此该区生态风险较低。通过土地利用动态变化的景观指数分析,研究区中滨湖地区与远离核心水体地区表现出显著两大群体景观生态风险相异特征,表明了洞庭湖区景观生态风险格局的空间差异性。

4 讨论

4.1 景观生态风险格局

图5 洞庭湖区景观生态风险Moran散点图(1990—2015年)Fig. 5 The Moran scatter of the landscape ecological risk in Dongting lake area

本文基于土地利用动态变化,评估了洞庭湖区的景观生态风险,并结合空间统计探讨了生态风险的时空格局演变。景观生态风险评价结果分为五个等级区(高、较高、中、较低、低),其结果可为生态环保的监测管理提供参考。同时,利用土地利用类型的面积比重和景观损失度指数构建了生态风险评价模型(巩杰等,2014;郑杰等,2019),由于角度选取及客观条件限制,未将洞庭湖区的地形、社会经济等因素的影响综合考虑,同时,若能细分土地利用类型,采用尺度小、高分辨率的遥感影像数据进行景观生态风险评估及时空格局分析,能进一步提高其分析结果的精确度与可靠性。其次,加强土地利用转移过程与景观指数的分析,将有助于揭示土地利用类型变化与景观生态风险的内在联系与作用机理,上述问题也是今后有待强化探讨的方向。本研究从土地利用动态变化,景观生态风险时空分布,空间自相关性的层面上客观地分析了洞庭湖区的景观生态风险时空格局。在 1990—2015年期间,洞庭湖区的景观类型有明显的演变过程,其耕地显著减少,建设用地增加,土地利用类型的动态转移影响景观干扰指数和景观脆弱指数,导致洞庭湖区景观生态风险增大;从景观风险分布来看,滨湖地区风险高,湖区四周风险低,且空间上也成集聚性。洞庭湖区景观生态风险分布与区域地理环境具有较高的耦合性,研究区域四周以耕地、林地为主,景观破碎度、损失度较小,而湖滨地区人口聚集,经济发展迅速,反映了经济发展状况、人类活动的集聚程度与景观生态风险的空间集聚程度总体上是对应的。

4.2 景观生态风险演化驱动因素

在 1990—2015年,洞庭湖区高风险区呈持续增长趋势,低风险区先增后减。研究区人口由1996年1309.30万增长到2016年1319.97万,洞庭湖区人口增长和城市化扩张促进了景观类型的转变。随着洞庭湖区社会经济的快速发展,建设用地呈增加态势,耕地面积呈减少趋势。研究结果与王丹等(2018)对洞庭湖生态经济区农田景观格局变化及其驱动力研究吻合。人口增加和城镇化加速等人类活动干扰是景观生态风险的主要驱动因子(赵越等,2018;郑杰等,2019)。同时,由于洞庭湖长年的泥沙淤积,水生生境向陆生生境演替,减少了湖泊的蓄水量且加剧了洪涝灾害的威胁。洞庭湖区地势低洼,在防洪过程中,由于对自然环境认识的局限和历史因素的影响,以及追求经济发展,导致湖泊生态自我调节功能衰弱,景观损失度增大(姜加虎等,2004)。以上状况说明,自然因素对景观格局的演化存在一定的影响。其次,早期湖区大规模的进行农田开垦和鱼类养殖活动,水域作为优势景观被大量开发利用,使生态环境遭到严重破坏,景观破碎度增加,生态风险加剧。近年来在加大实施“平垸行洪”,“退田还湖”等生态政策的同时,湖区各地市加大调整产业结构以及加强湖区环境治理与生态保护的力度,成效较明显,洞庭湖区低、较低生态风险面积显著增加,景观生态风险有所缓解,表明政策调控也是景观生态风险的驱动因素之一(雷金睿等,2020;汪朝辉等,2004)。

图6 洞庭湖区景观生态风险局部空间自相关集聚图(1990—2015年)Fig. 6 Local spatial autocorrelation cluster of landscape ecological risk in Dongting lake area

4.3 降低生态风险的建议

洞庭湖地处长江中游,对长江水系防洪、长江生态湿地和长江主要水源都发挥了重要作用(彭中遥,2019),因此解决好洞庭湖区的水生态问题刻不容缓。随着城镇化的推进,洞庭湖区在经济快速发展的过程中,必须协调好资源利用与生态环境的关系,尤其是湖滨区域的人为活动对生态环境的影响严重,需实行严格的生态保护红线管控制度;在加快推进区域社会经济发展的同时,应因地制宜,全力构建“山水林田湖草”的生命共同体,优化农业用地和建筑用地的布局,加强国土空间用地管控;洞庭湖区要加强提高综合农业生产实力,将传统农作物转化为高效经济作物,推进产业结构向现代农业发展,向生态产业转型(漆良华等,2013)。加快落实《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》、《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案 (2018—2025年)》等,树立“绿水青山就是金山银山”的理念,全面推动湿地生态修复,加强湖区水域保护,减缓水体面积缩小趋势。加大完善生态保护重点区域的监测工作,加强区域间生态问题联防联控联治,重点监测湖滨区,严格控制景观生态较高风险区和高风险区的扩张。

5 结论

(1)1990—2015年,洞庭湖区6种土地利用类型都存在一定的动态转变。由于退耕还林等生态工程实施及区域城镇化进程的加快,土地利用类型中的建设用地面积扩张变化较大,年均增幅达3.61%,其增加面积主要来自耕地和林地面积的转入。耕地、草地、林地的面积减少,湖滨区经济发展较快,生态环境由此受到影响,土地开发强度与生态风险强度也随之提高,表明土地利用类型的转移过程对景观生态风险造成很大影响,其动态变化会使景观破碎,导致景观生态风险上升。

(2)1990—2015年,洞庭湖区高等级生态风险呈上升趋势,生态风险类型主要是较低和中等生态风险区,较低、低等生态风险区范围先减后增。1990—2000年洞庭湖区生态环境恶化,高风险区增速为28.69%,较低、低等风险区呈减少趋势,在这期间洪水灾害频发,生态系统结构和功能遭到破坏,从而导致生态风险等级升高。2000—2010年高风险区增速为26.84%,其高风险增速呈减小的趋势。实施“退田还湖”生态保护政策措施在洞庭湖区域产生了积极的影响。2010—2015年洞庭湖区风险呈降低趋势,高风险区增速减少为7.67%,中等风险区面积由46.09%降到34%,中等风险区转为低、较低风险区显著。随着生态环境保护体系的完善,公众对环境保护意识的加强,生态风险有所缓解,湖滨区景观风险有所改善,低生态风险区和较低风险区的面积增加。

(3)在研究时段内,流域的全局自相关Moran'sI值增大,景观生态风险呈显著的空间正相关现象,其局部自相关LISA分布与景观生态风险空间分布格局较为一致,高值-高值(H-H)在湖滨区呈集聚分布,主要集中分布在景观生态风险较高地区,高值区与建设用地、湖泊水面、围湖造田等区域相对应,与城镇化的发展、城市扩张及基础设施的建设等导致农用地的大量占用有关。低值-低值(L-L)分布于远离湖滨区地带,主要集中在景观生态低风险区。研究结果为洞庭湖区的生态治理与生态恢复,调控生态风险提供一定的参考依据。