美国臭氧污染的科学认识与防控历程*

2020-09-24王红丽严茹莎景盛翱

鲁 君 黄 成 王红丽 王 倩 严茹莎 景盛翱

(上海市环境科学研究院,国家环境保护城市大气复合污染成因与防治重点实验室,上海 200233)

臭氧是大气的重要微量组分,大部分集中在平流层[1],对流层臭氧主要来源于天然源和人为源排放的挥发性有机物(VOCs)和NOx,VOCs和NOx经紫外线照射生成近地面臭氧[2-3]。臭氧是光化学烟雾污染的重要标志物,臭氧暴露与儿童呼吸系统疾病有关[4]。2016年中国城市臭氧质量浓度为74~201 μg/m3,臭氧污染不仅会造成巨额经济损失,对人体健康也具有一定危害[5]。美国自1943年洛杉矶烟雾事件后,以加利福尼亚州(以下简称加州)为首开始管控空气污染,自1970年全美立法管控,经历40余年的大气污染治理工作,取得显著成效[6]。本研究通过系统梳理美国臭氧污染防控的框架体系和历程,剖析其中的关键标准体系和法规制度,以期为我国臭氧污染的防控研究和政策实施提供借鉴。

1 臭氧污染科学认识

1.1 臭氧污染起因研究

20世纪40年代,美国洛杉矶首先认识到臭氧污染问题,并提出空气污染与工业排放关系密切。1956年HAAGEN SMIT等[7]提出臭氧形成机制与机动车排放有关,NOx和VOCs排放对臭氧生成起到至关重要的作用,而且臭氧浓度与NOx和VOCs浓度关系呈非线性响应,此发现推动了加州及全美机动车排放标准的建立。

1.2 臭氧防控对象

美国臭氧防控对象经历了两个转变:前体物减排从单一VOCs逐步过渡至VOCs与NOx协同减排;防控区域从城市局地逐步过渡至上下风向区域联动[8]。前体物防控方面,早期的研究表明VOCs是臭氧形成的最主要前体物;1970—1975年期间,烟雾箱模拟实验发现,在环境大气VOCs/NOx高值区域,与VOCs减排相比,NOx减排对臭氧浓度的削减效果更明显,由此前体物的防控从早期的以VOCs防控为主逐步过渡为VOCs与NOx协同防控。区域防控方面,早期的前体物防控主要集中于臭氧污染地区前体物的减排,随着20世纪70年代臭氧测量设备的研发及应用,前体物排放量较小的郊区臭氧浓度反而较高,由此证实上风向城市地区前体物的排放传输导致下风向臭氧污染加剧,由此臭氧防控从局地管控过渡至区域联防联控。

1.3 臭氧污染科学研究计划

伴随系列VOCs防控措施实施,臭氧污染的改善程度较预期偏低。截至1987年,美国臭氧浓度并未实现1977年设定的达标目标。美国环境保护署(USEPA)及州政府开始建立各类研究项目,以期科学解析臭氧区域及传输问题,其中影响较大的3个项目为:圣华金河谷空气质量研究/大气相关特征预测和实验(SJVAQS/AUSPEX)[9]、南方氧化剂研究(SOS)[10]、密歇根湖臭氧研究(LMOS)[11]。SJVAQS/AUSPEX由加州空气质量管理委员会(CARB)及其他政府部门支持,在加州南部臭氧污染期间,对10个站点进行气溶胶和气体样品采样,以解析高浓度PM2.5和PM10的本质,实验研究结论解释了VOCs和NOx减排对臭氧和气溶胶形成的非线性响应关系。SOS源于1988年美国南部大气光化学氧化剂研讨会,会议指出,美国东南部地区城市和郊区的天然源VOCs排放量大,导致仅实施人为源VOCs的防控措施对臭氧污染的改善效果有限。1990年,USEPA及州政府开始支持一项以高校为主导的野外测试,旨在解释城市地区臭氧污染及新鲜排放前体物对东南部高浓度臭氧生成及累积的作用,SOS将南部地区(500 km×500 km)划分为5°×5°的网格,每个网格为1个次区域,以1981—1990年作为时间序列,观测并记录日最大臭氧浓度,以判断分析臭氧的区域特征,结果显示,区域臭氧的时空变化并不明显,说明臭氧污染存在显著传输问题。LMOS旨在研究芝加哥城市区域与密西根湖周边州(威斯康星州、伊利诺伊州、印第安纳州和密西根州)的臭氧污染联防联控工作,核心是在两次臭氧污染期间进行采样分析(80个陆地站点和3个湖面站点),研究发现,污染源下风向位置与源附近臭氧浓度均处于高值,结果能应用于光化学网格化模型、臭氧生成及传输研究。

1.4 科学研究推动法案修改

USEPA组织的东北部臭氧区域传输模拟研究(ROMNET)[12]主要致力于开展美国东北部区域臭氧问题的光化学模拟研究,研究VOCs和NOx减排对臭氧的削减效果。结果显示,城市地区VOCs削减对臭氧减排效果较好,郊区或农村地区NOx减排对臭氧削减效果更好,该研究采用USEPA开发的区域氧化剂模型(ROM),模拟评估了NOx与VOCs减排对臭氧污染改善的效果,并模拟了区域传输对臭氧浓度的影响,进一步凸显了臭氧污染的区域性特征。ROMNET主要目的是加强USEPA研究人员对臭氧问题的理解,并为臭氧模拟提供边界条件,研究成果促进了区域臭氧污染问题合作研究。1989年,美国国会技术评估机构(OTA)为了评估臭氧超标影响问题,发布了《关注我们的呼吸:城市臭氧减排计划》,倡导关注臭氧本地生成积累及传输对非达标区的影响,该结论是美国国家层面第1次强调臭氧传输问题,由此推动了1990年《清洁空气法案》的修正。

1.5 科学研究推动区域联动

1998年,宾夕法尼亚州的臭氧超标问题65%由区域传输造成,而新泽西州、纽约州、康涅狄格州和马萨诸塞州的臭氧超标问题均受周边地区影响,传输比例为85%~88%[13]。VOCs控制(或辅以NOx控制)有利于缓解城市区域的局地臭氧污染已达成研究共识,但仍未涉及臭氧区域传输的高架源NOx排放管控。1993年,SWACKHAMER[14]发表了极具影响力的学术论文,文章主要内容如下:(1)USEPA缺乏对臭氧区域问题的关注,州级实施计划(SIP)编制过程中缺少对臭氧区域问题的考虑;(2)呼吁USEPA重视对天然源VOCs排放的认识,指出美国许多地区需采取NOx减排措施才能削减臭氧;(3)提出应对臭氧高值和人口暴露相关的NOx超量减排需求;(4)提出应采取地区差异化的NOx减排措施。大量研究结果揭示了大气污染问题需要加强区域合作,直接推动了1999年北美对流层臭氧控制中心的成立,该机构主要致力于推动美国、加拿大和墨西哥等北美地区对流层臭氧污染问题的研究。

2 美国臭氧污染防控相关的法规制度

2.1 法律法规

美国法律汇编于《联邦法典》,其中环境保护相关法律在第40章,环境领域根据污染源介质分为若干法案——《清洁空气法案》《清洁水法案》《安全饮用水法案》等,其中与大气污染防治有关的法案为《清洁空气法案》,USEPA进行立法提议,公众进行听证反馈,最终形成法规条例内容。臭氧防控法律法规方面,美国主要颁布了臭氧前提物(VOCs及NOx)相关的管控要求。

1955年,美国颁布《联邦大气污染控制法》,旨在进行大气污染源方面的管控。1963年,美国颁布《清洁空气法案》,从国家层面开始提出大气污染相关问题,并开始研究空气污染相关方面的技术。1967年,美国在国家层面正式建立大气污染问题管控流程,并扩大研究范围,初步建立了USEPA。1970年,美国正式发布《清洁空气法案》具体框架如表1所示,其中最重要的章节为《国家大气质量标准》(NAAQS),地方政府应编制SIP,实现空气质量达到NAAQS。《清洁空气法案》正式对新改扩的固定源设立要求,需满足《新建源排放标准》(NSPS),并要求建立机动车排放控制等。1977年,《清洁空气法案》进行第1次修正,新增臭氧达标区应满足《预防空气质量恶化》(PSD)要求,非达标区应严格遵守NAAQS的要求;新增大气污染州际传输的管控职责划分和要求,即下风向区域可向USEPA述求上风向地区对其达标的影响,要求上风向区域控制固定源的污染排放。1990年,《清洁空气法案》进行第2次重大修正,主要增加了新建项目许可制度,划定了臭氧传输区(OTR),并开展一系列臭氧防控措施,规定臭氧非达标区域必须实施合理可行控制技术(RACT)。2005年,为了进一步减少空气污染程度,美国发布了《清洁空气州际法规》,确定了美国东部25个州和华盛顿地区NOx的排放削减量(与2003年相比削减50%)。2015年,USEPA颁布了《跨州空气污染法规》,替代原有的《清洁空气州际法规》,进一步明确削减电厂等高架源的NOx排放,并将影响地区扩展至美国东部27个州及华盛顿地区[15]。

表1 《清洁空气法案》(1970)架构

2.2 标准限值

表2为NAAQS中臭氧限值的演变过程。USEPA在《清洁空气法案》要求下须定期评估NAAQS,确保其满足环境保护和人体健康防护的需求。NAAQS的评估过程具有严格的流程,主要环节包括:综合回顾计划、全面科学评估、风险暴露评估、政策措施评估。NAAQS最早于1971年发布,2015年进行了第4次修订。指示物最初为光化学氧化剂,1979年起改为臭氧;计算基准最初为1 h平均值,1997年起改为8 h平均值;臭氧的控制限值由1979年设定的0.12 μmol/mol陆续收严至0.07 μmol/mol[16]。

表2 NAAQS中臭氧限值演变

2.3 管控措施

2.3.1 现有污染源管制

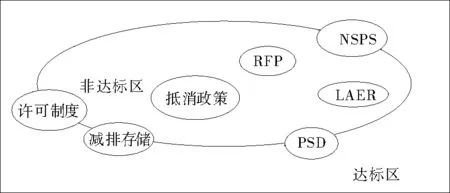

图1为涉及臭氧前体物的现有污染物源(以下简称现有源)的管控架构。空气质量分区不同,现有源受管控的法律法规具有较大区别。针对臭氧达标区的现有源,仅遵守《清洁空气法案》中的许可制度及减排存储要求(该部分可作为企业后续规模扩大的排污存量)。针对处于臭氧非达标区的现有源,除了达到许可要求和减排存储要求外,对生产和污染治理工艺应达到RACT要求,并依据SIP要求建立用于进一步减排臭氧前体物的持续减排项目(RFP)。

图1 现有源控制法规Fig.1 Regulations for current emission sources from “Clean air act”

《清洁空气法案》对排放源采取了多种控制标准,包括:排放(或绩效)标准、技术标准(具体的监测和控制要求)、设计标准(强制要求某些情况下使用专门设备)、实际操作标准[17]。美国最初对大气污染物的常规管控方式为法规管控,即“命令加控制”的管理方式,USEPA对管控行业范围内的所有排放口均设定了严格的排放限值。至20世纪70年代中期,严格的排放限值对工业产业产生一定经济压力,USEPA综合考虑了减排总量和空气质量,推行“抵消政策”和“泡泡政策”。这两项政策均是为了在某一地区或企业范围内不影响空气质量的基础上,采取灵活的方式以实现污染物减排。“抵消政策”指污染源的减排量超过了目标减排量,则该地区或企业可得到用于扩大规模或新建企业的污染物抵消额度。“泡泡政策”的“泡泡”指一家企业或一个地区的大气污染物总量,“泡泡政策”要求所有排放口的污染物排放总量不超过管控限值即可。由于“泡泡政策”具有较大的灵活性,因此该政策的使用具有严格的限制[18],包括:(1)“泡泡”须由USEPA或经USEPA授权的州政府确定,污染源不得自立“泡泡”进行交换或抵消;(2)申请“泡泡政策”的单位须达到相应排放标准,并证明排放抵消不会引起空气质量下降;(3)排放抵消的范围是同一单项污染物;(4)对人体健康和安全有严重危害的污染物(如致癌物)不适用“泡泡政策”。

2.3.2 新建污染源管制

图2为涉及臭氧前体物的新建污染物源(以下简称新建源)的管控架构。与现有源类似,新建源的管控亦是依据空气质量分区不同而有所差异。针对臭氧达标区的新建源,应遵守《清洁空气法案》中的许可制度、NSPS、PSD、减排存储。针对臭氧非达标区的新建源,除了遵守达标区的要求外,同时应达到最低排放速率(LAER)、建立RFP并获得抵消额度。LAER具体要求包括:(1)满足同类污染源中最严格的排放限值;(2)执行最严格的操作标准下的排放量。另外,为了协助企业更好地达到相应的法规标准,USEPA编制了一系列指南文件(包括RACT、LAER和最佳可行控制技术(BACT)),同时与相关法规数据库关联,总结了所有的排放标准和USEPA发行的控制技术指南(CTGs),一方面指导企业确定BACT和LAER控制水平的技术措施;另一方面为州或地方政府制定污染防治政策提供基础数据。

图2 新建源管制架构Fig.2 Regulations for new emission sources from “Clean air act”

3 臭氧防控效果

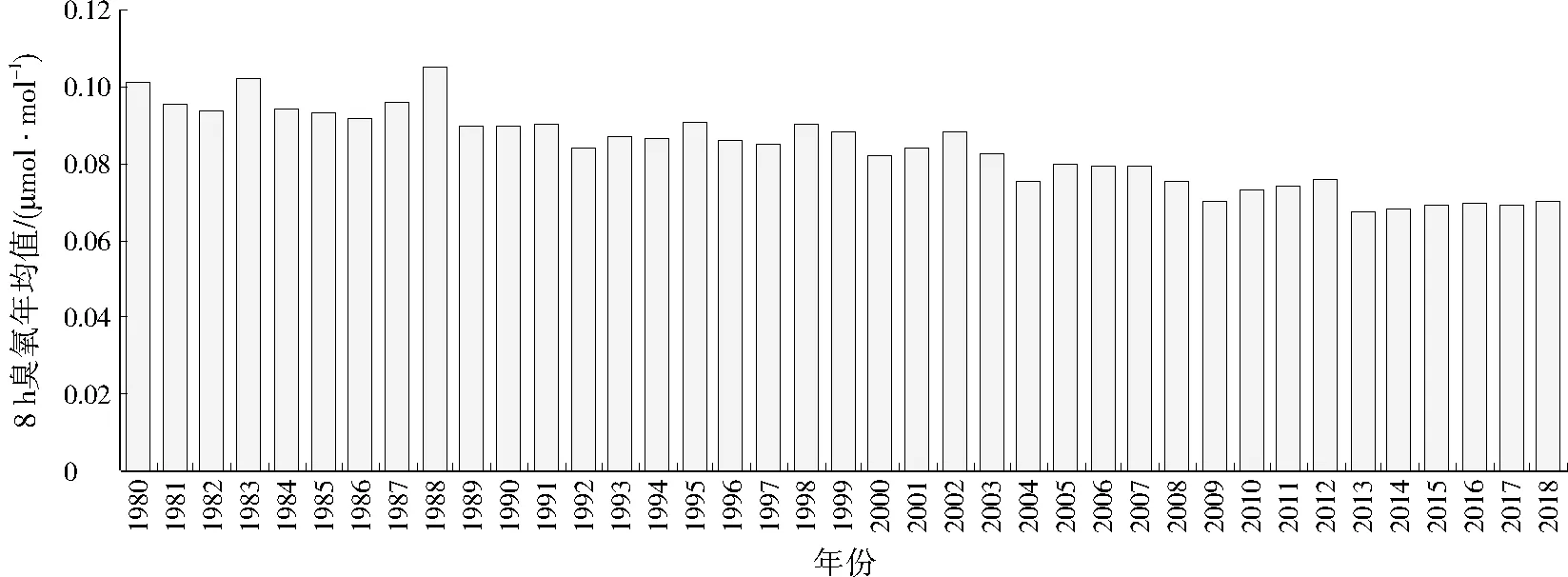

图3展示了美国1980—2018年的8 h臭氧年均值变化趋势(数据来源于文献[19])。39年间美国臭氧浓度降低了31.0%,其中1980—1990年的8 h臭氧年均值降低了0.012 μmol/mol,年均降幅为1.0%;1991—2000年的8 h臭氧年均值降低了0.008 μmol/mol,年均降幅为0.7%;2001—2010年的8 h臭氧年均值降低了0.010 μmol/mol,年均降幅为0.9%;2011—2018年的8 h臭氧年均值降低了0.004 μmol/mol,年均降幅为0.5%。可见臭氧浓度整体呈下降趋势,但是并非持续下降,具有一定波动性,臭氧防控早期(1980—1990年)的降幅最明显,近年来趋于平稳。

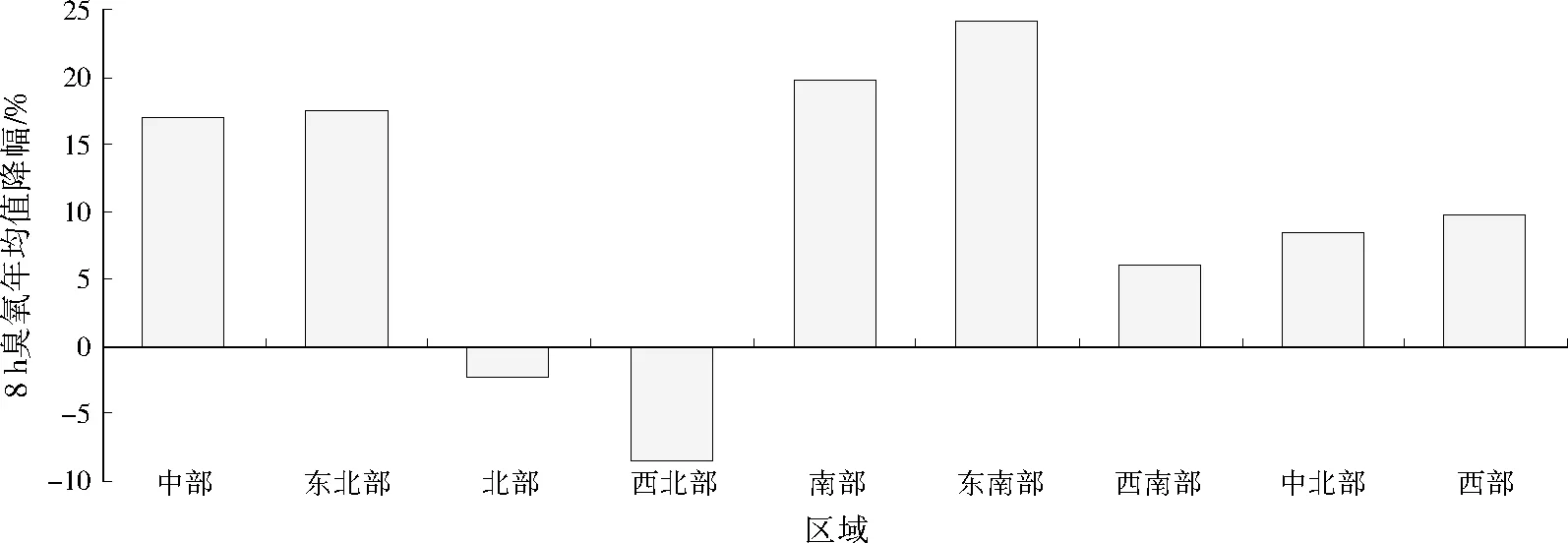

依据USEPA的区域分类标准,将美国分为9个区域。图4展示了2000—2018年美国各区域的8 h臭氧年均值降幅。降幅较大的区域为美国东南部、南部、东北部和中部,总降幅为17.1%~24.3%,年均降幅为0.9%~1.3%;其次为美国西部、中北部>和西南部,年均降幅为0.3%~0.5%;美国北部和西北部的臭氧浓度呈反弹趋势,可见美国臭氧污染防控仍具有明显的地区差异性。

图3 美国1980—2018年的8 h臭氧年均值Fig.3 Annual average concentration of 8 h ozone from 1980 to 2018 in the United States

图4 美国各区域2000—2018年的8 h臭氧年均值降幅Fig.4 Decline of annual average concentration of 8 h ozone from 2000 to 2018 in different regions of the United States

4 结论与建议

4.1 结 论

(1) 美国臭氧污染逐步改善,前期相对改善较快,臭氧浓度整体呈波动下降趋势。就美国国家层面而言,1980—2018年期间臭氧浓度下降了31.0%。美国西北部和北部地区仍面临臭氧污染问题,尚没有实现全面达标。

(2) 臭氧污染防控需要考虑不同前体物间的协同减排以及不同区域间的联动防控。

4.2 建 议

(1) 臭氧污染的成因较为复杂,基于美国大量科学研究的经验,建议在我国现有臭氧观测网络基础上,开展深入的科学研究,剖析我国各地区臭氧污染的成因机制,为臭氧立法及管控提供科学支撑。

(2) 基于大气污染的流动性和臭氧参与大气中化学反应的特点,参考美国的区域联动经验,建议在厘清臭氧污染传输过程的基础上,开展区域联防联控(如京津冀、长三角、珠三角、成渝地区);从臭氧前体物着手,开展地区法规、行业标准、政策规范等方面的一体化建设,区域内同步全面削减臭氧前体物排放量。

(3) 参考美国对臭氧前体物的多维管控思路,建议采取弹性调控的方式,探索臭氧防控的创新手段,进行污染物和污染源靶向性管控,如优先管控对臭氧生成贡献较大的行业和VOCs物种。