论新兴经济体对去中心全球化的驱动力*

2020-09-23徐鹏博

李 佳 徐鹏博

巴里·布赞和乔治·劳森撰写的《全球转型:历史、现代性与国际关系的形成》一书提出了一个重要论断:“原有世界格局中‘中心’和‘边缘’的界限逐渐模糊,以前处于边缘位置的一些国家,不是已经迎头赶上并加入了旧的中心,就是正在努力实现这一目标”。(1)Barry Buzan and George Lawson, The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.进而作者提出了一个重要的论断,即冷战后形成的一超多强的格局正处在朝区域化的、去中心的全球化的动态发展之中。我们以新兴经济体为例进行观察。这些经济体的经济发展水平、国际分工地位、全球治理能力和地缘政治影响力正日益上升。第一,无论从外汇储备还是对国际市场和国际投资的参与度看,新兴经济体都为世界经济贸易带来新的血液。第二,新兴经济体在国际分工中的地位有所提高。在国际分工方面,传统的国际分工是西方强国掌握核心科技并占据产业链高端,广大发展中国家处于产业链的低端,但随着新兴经济体经济实力的总体增强,其国家综合实力也逐步形成,技术发展与创新也取得了进步,诸如中国等一些新兴经济体已出现了逐渐打破这种传统国际分工,发展并推广自身技术创新的趋势。第三,就全球治理而言,以金砖四国为代表的新兴经济体在全球治理中的声音越来越大。在一些全球性议题,包括环境保护、粮食安全、其他各类非传统安全问题以及2019年新冠疫情凸显的全球公共卫生治理等领域,新兴经济体的参与度逐渐提高,并且在一些政府间国际组织如国际货币基金组织中的话语权也得以提升。第四,新兴经济体在经济发展的驱动下,对地缘政治新格局的出现产生了巨大推力,建立了诸多合作与对话机制,如中国推出的“一带一路”倡议,这在一定程度上挑战了原有国际秩序的政治力量博弈,为新的地缘政治格局的诞生提供了新的力量。

在全球化发展和转型过程中,中心世界与外围世界的动态变化值得关注。《全球转型》一书提出的“去中心的全球化”指旧的全球化模式逐步被新的全球化模式所取代,以西方为中心的全球化模式逐步被去中心化的全球主义所取代,这也意味着传统的“中心”与“边缘”秩序的瓦解。2007~2009年的全球金融危机给欧洲、美国、日本等传统强国带来了巨大冲击,而以金砖四国为代表的新兴经济体在金融危机后快速复苏,不断地在经贸发展、区域合作、全球治理等方面取得了显著成效。他们参与国际政治经济博弈,输出本国文化,使得国际舞台呈现多元化、动态化的总体趋势。在向去中心的全球化转型过程中,他们的作用不可忽视。那么,这些新兴力量是否能对传统国际秩序造成实质性挑战,成为去中心的全球化的主要驱动力之一,并在全球贸易、全球治理机制建设等诸多方面逐渐成为新的发展引擎?这是本文关注的几个方面。

一、从《全球转型》看变局

《全球转型》一书关于未来的核心观点是“中心—边缘”格局的改变。作者认为,基于19世纪以来形成的“中心—边缘”的国际秩序正在崩塌。作者将2008年作为这一国际秩序崩塌的转折点,并从政治、法律、经济、军事和人口五个方面进行了分析。作者认为,尽管“中心—边缘”的发展仍然不平衡,但不平衡现象正在减少。比如,在政治和法律领域,伴随着被殖民国家的独立浪潮和主权的独立,边缘国家包括一些半边缘国家正在打破边缘化格局,其在政府间国际组织中地位的上升及其内部的改革都促使其政治法律水平与中心国家趋近。在经济领域,“中心”和“边缘”之间存在着双向流动,资本和制成品流向边缘国家,而商品原料流向核心实体,尽管从本质上看这仍然是不平等的,但也为边缘国家带来了增长和贸易机会,使其有机会取得某些方面的发展。此外,核心国家的财政援助和边缘国家的经济革命也是破坏传统经济秩序的根本动力。在军事领域,变革主要体现在战争功能与合法性的变化以及“中心”和“边缘”军事实力的变化。在人口领域,移民数量激增,且流向大都是从边缘国家到中心国家,其给母国带来的经济效益巨大,同时边缘国家之间人口流动也呈上升趋势。(2)Barry Buzan and George Lawson, The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

国际秩序改变是国际力量对比改变的产物。促成这种改变的原因是大国发展势头的放缓和新兴国家发展势头的增强。随着美国实力的衰落,世界主要力量之间,尤其是以美国为首的西方国家和以中国为代表的新兴国家的实力差距发生着明显的变化。(3)张东冬:《美国国家实力衰落与国际权力格局的变化》,《国际展望》2018年第2期,第32~51页。新兴国家的发展在经济贸易领域带来的驱动力是根本的,随之产生的在全球分工、全球治理,区域地缘政治博弈方面的驱动力也不可忽视。随着新兴经济体的崛起,国际竞争与合作,国际发展模式的广度与深度将会进一步加强,或许国际格局之改变也将是彻底且自然的。全球化不再完全以传统强国为风向标,更多国际力量主体将通过新的发展模式逐步参与进来,以其独特方式进一步推动全球秩序的改变。概言之,全球变局是中心国家和边缘国家在经济、政治法律、军事发展等多领域差距的缩小,从而形成一种新的去中心的全球化,旧有国际政治经济包含的主体范围也将逐渐拓宽和改变,参与国际治理的力量格局也将有所改变。

二、新兴经济体驱动力分析

如果去中心的全球化将成为新的全球化,那么新兴经济体的崛起无疑是促进去中心全球化形成与发展的重要甚至核心力量。这些新兴经济体以其经济、政治、全球治理参与等方面日益增长的影响力,推动着去中心全球化向前发展。一方面传统强国将继续对可能崛起的新兴经济体采取系列遏制打压措施,但新兴经济体的崛起已经和必然为国际社会注入新的血液。本文对新兴经济体的界定是以经济为主要指标并综合其他因素,其所包含的国家也是动态演化的。早在1978年,经济合作与发展组织将“亚洲四小龙”等10个国家 (地区)列为“新兴工业化国家(地区)”,并在其1979年的报告中首次提出“新兴工业化经济体”概念。(4)侯燕俐、李岷:《安东尼·范·阿格塔米尔:发达国家仍有偏见》,《中国企业家》2007年第18期,第44~45页。《经济学家》周刊在2006年载文指出,快速增长的新兴市场有32个,并将“新兴经济体”分为两个梯队:第一梯队为中国、巴西、印度和俄罗斯,也称“金砖四国”,第二梯队为“新钻11国”(Next-11),指成长潜力仅次于“金砖四国”的11个新兴市场国家,包括巴基斯坦、埃及、印度尼西亚、伊朗、韩国、菲律宾、墨西哥、孟加拉国、尼日利亚、土耳其、越南。(5)田春生、郝宇彪:《新兴经济体的崛起及其差异比较与评述》,《经济社会体制比较》2011年第5期,第118~125页。2008年经济危机之后全球经济增幅约78%来自新兴经济体。(6)IMF, “World Economic Outlook 2010: Recovery, Risk and Rebalancing,” https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Recovery-Risk-and-Rebalancing.从新兴经济体占全球国内生产总值比重看,按购买力平价计算,至2009年新兴经济体占全球国内生产总值份额由2008年的48%升至51.87%,首次超越发达经济体。(7)田春生、郝宇彪:《新兴经济体的崛起及其差异比较与评述》,《经济社会体制比较》2011年第5期,第118~125页。从国际货币基金组织提供的数据看,2018~2019年,新兴亚洲发展中国家增长6.5%左右,与2017年的增速基本持平,该地区继续对全球增长贡献一半以上份额。并且,巴西、中国和南非等主要新兴市场和发展中经济体的增长率也高于预测,保持强劲增长势头。(8)IMF,"World Economic Outlook 2018: Brighter Prospects, Optimistic Markets, Challenges Ahead," https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018.从这些数据和趋势来看,诸如本文所选取的金砖四国(中国、印度、巴西、南非)(9)本文未将俄罗斯纳入讨论的范围是因为俄罗斯与全球政治、经济和秩序的互动模式很大程度上受苏联的影响,在发展程度、参与治理方式、发展模式上与文中所列的四国共性较小。为代表的新兴经济体,已经为全球经济发展注入了新鲜的血液,其对全球经济发展的助推为全球转型和全球秩序变革也带来了新动力。下文将从经贸、全球分工、全球治理、地缘政治四个方面,分析其带来的驱动力,以找到去中心的全球化格局形成过程中的动因和主体。

(一)经贸层面的驱动力

一是国际资本流动。资本的自由流动对国际经济的发展有着重要作用,其中最为关键的便是国际投资活动。在无论对于新兴经济体还是传统强国而言的国际投资环境不容乐观的当前,2017年全球国际直接投资流入额为1.518万亿美元,较2016年下降16%,其中发达经济体较2016年下降27%,转型经济体较2016年下降17%,而发展中经济体较2016年增长2%。(10)谢玮:《博鳌亚洲论坛授权本刊发布<新兴经济体发展2018年度报告>新兴经济体经济增长表现良好,风险与挑战犹存》,《中国经济周刊》2018年第13期,第34~37、88页。在国际金融领域,科斯等用两种方法衡量了新兴经济体对全球金融一体化的参与。一种是法律衡量(de jure measure),即在国际货币基金组织定义的基础上考察一国资本账户开放情况,另一种是事实衡量(de facto measure),即考察一国国际金融资产负债存量与该国国内生产总值的比率。他们的研究发现,1970~2004年,新兴经济体用法律方式衡量的开放程度虽然没有明显变化,但事实上的金融一体化程度显著提高,并且在绝对值上远高于其他发展中国家。(11)“Developing Value: The Business Case for Sustainability in Emerging Market,” http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Attachments By Title/p_Developing Value_full/$FILE/Developing_Value_full.pdf.在国际资本流动方面,无论是吸引投资还是对外投资,新兴经济体随着其基础设施完善、对国际市场的包容度的增大,以及国内政策的推动,在国际投资目的地的占比正逐渐增大,并且得以形成较好的良性闭环。全球前20大外国投资接受国中有九个是新兴经济体国家,20大对外投资来源国中有七个是新兴经济体国家。(12)黄河:《国际直接投资规则的新变化及其对金砖国家的影响与挑战》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2015年第4期,第55~63页。国际资本因新兴国家而有了“导向性”,有了足够强的“目的性”。金砖四国在对外投资方面,无论在海外直接投资还是跨国并购中都十分活跃。如从增长率来看,2011年巴西达到591.98%,中国达250.69%,远高于世界平均水平。(13)同上。随着国际资本流动的广度与深度的增加,以及以金砖四国为代表的新兴经济体的活跃和投资的拓宽,一个崭新的国际投资格局正在开始成型过程中。

二是贸易进出口。以金砖四国为代表的新兴经济体正在逐步驱动全球贸易格局的改变,其进出口贸易占比总体上升。2010~2016年,全球贸易平均增速为4.2%,中国平均对外贸易增速高达8.4%,印度为7.3%,巴西为3.7%,南非为3.5%,而同期美国为5.2%。2016年金砖国家贸易总额达5.2万亿美元,占世界贸易总额的17.7%,在世界贸易格局中的地位不断上升。(14)唐新华:《“金砖国家”贸易大数据分析》,《开发性金融研究》2017年第5期,第86~96页。根据联合国贸易和发展会议(United Nations Conference on Trade and Development,UNCTAD)2018年的数据,就商品贸易年平均增长率来看,以发展中国家为代表的新兴经济体的增长速率整体大于发达国家经济体,发展中国家出口和进口分别是10.02%和11.01%,而发达国家则分别是8.69%和9.43%。此外,2014~2018年新兴经济体进出口贸易一直处于顺差,2014年为4550亿美元,2018年为3550亿美元,而发达经济体的进出口贸易额一直处于逆差状态,从2014年的7160亿美元到2018年的8580亿美元。(15)UNCTAD, “Total Merchandise Trade,” https://stats.unctad.org/handbook/MerchandiseTrade/Total.html.两者的贸易地位已经开始发生实质性的改变。值得一提的是,金砖四国不仅保持着与外部的良性互动,其内部也建立了比较牢固的贸易联系,并且每个国家根据自身的国家优势有其特有的出口产业,如中国对巴西主要出口纺织品、钢材和液晶显示板等,对俄罗斯主要出口服装纺织品、鞋类、电话机、汽车等,对印度主要出口纺织品、钢材、自动数据处理设备、肥料、电话机和医药品等,对南非主要出口纺织品等。(16)黄河:《国际直接投资规则的新变化及其对金砖国家的影响与挑战》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2015第4期,第55~63页。这使得新兴经济体在国际经济发展中能够彼此合作、优势互补。另一方面,以金砖四国为代表的新兴经济体也在积极建立配套的贸易机制,如众多自由贸易区的设立将进一步促进区域跨国贸易的发展。区域贸易也成为新兴经济体影响贸易格局的主要方式,比如中国已与东盟、瑞士、新加坡、巴基斯坦、澳大利亚、新西兰、韩国、秘鲁、智利、冰岛、港澳等国家和地区开展了双边自贸区谈判。(17)梅冠群:《金砖国家投资贸易机制研究》,《国际经济合作》2017年第11期,第13~19页。自由贸易区是国家贸易发展的主要动力之一,新兴经济体以促进发展为导向积极建设自贸区,这实际上将会极大地改变全球贸易格局和贸易进出流向。新兴经济体通过进出口商品贸易发展以及自贸区建设等,在世界贸易格局中的消极被动局面有了明显的改变,传统大国在贸易格局中的拉动作用逐渐变弱。

(二)国际分工层面的驱动力

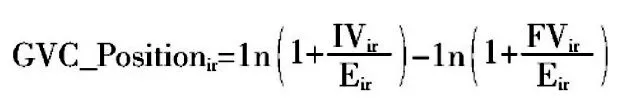

国际分工格局有明显的“中心—边缘”界限,而且长期以来这个界限呈现出一种不可挑战的姿态。20世纪80年代以来,随着跨国公司全球网络的逐步建立,企业社会性分工以前所未有的速度成为国际分工新格局,并且这种新国际分工格局又以产品内分工为典型表现形式。(18)钱书法、周绍东:《新国际分工格局的结构性矛盾——马克思社会分工制度理论的解释》,《当代经济研究》2011年第11期,第1~7、93页。生产越来越精细化,产业的分工不再是对生产的成品的分工,而是细化到产品内部每一个环节,如设计、制造、销售的分工。这便形成了发达国家掌握核心技术要件,发展中国家被固定在外围并处于价值链底端的分工格局。但是随着新兴经济体的发展,这一局面也在逐渐改变,中心与边缘的界限在各方主体的博弈之中逐渐模糊。在产业分工中处于劣势地位的发展中国家,有的顺势而行,利用此种分工,实现产业升级转移,比较典型的是以“亚洲四小龙”为代表的第一代新兴工业化国家(地区),他们积极承接发达国家的产业转移,利用自身优势参与国际分工,之后在国际分工中的地位不断提升,产业发展实现了从劳动密集型轻工业到资本密集型重化工业再到技术密集型高新技术产业的逐步升级和转型。罗伯特·库普曼(Robert Koopman)等将一国出口总值分解为本国出口给进口国的最终消费品、本国出口给进口国的中间投入品被进口国用来生产并消费掉的最终产品、本国出口给进口国中间投入品被进口国加工制造后出口给第三国、本国出口给进口国中间投入品被进口国加工制造后返销给本国等几部分,清晰地将一国总出口分为国内增加值、国外增加值及重复计算部分来衡量一国的国际分工地位。(19)Robet Koopman, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, “Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports,” American Economic Review, Vol.104, No.2, 2014, pp.459~494.他们于2010年提出了用“GVC地位指数”衡量一国某产业在全球价值链中的分工地位,用公式表示为:(20)Robert Koopman, William Powers, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, “Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains,” https://www.nber.org/papers/w16426.pdf。 在这一公式中,r代表某国,i代表某产业,IVir则代表r国i产业出口的间接增加值,FVir代表r国i产业出口的国外增加值,Eir代表r国i产业出口总额。

结合联合国经济合作与发展组织和世界贸易组织联合发布的贸易数据,2000~2014年间金砖四国除中国外其GVC地位指数整体都处于正值。其中巴西指数最高也最为稳定,保持在0.3左右,印度从2000年的0.29开始逐年下降但是在2011年又呈现上升趋势。中国自2003年开始一直呈现出增长趋势,在2008年开始转为正值,并保持稳定。(21)鞠宗正:《中国在全球价值链国际分工地位及影响因素研究——基于TiVA方法及与金砖国家的比较》,青岛大学硕士学位论文2019年。由此看出,金砖四国在全球价值链体系中的地位逐渐上升,而且势头较好,其原因在于金砖四国利用经济全球化的历史机遇积极参与国际分工,不断升级产业结构。(22)李生明、王岳平:《新国际分工格局下不同类型国家国际分工地位》,《国际经贸探索》2010年第6期,第9~15页。这种顺势而为其实也体现了国际产业管理模式升级的重要作用,跨国公司成为全球生产和贸易的重要主体,这种以利润和发展为导向的机制在全球市场中得以大展拳脚。他们通过吸收处于比自身价值链位阶更高的技术和管理等,为改变自身分工地位创造了条件,并冲击了旧的分工秩序。

(三)全球治理层面的驱动力

一是新兴经济体参与全球治理途径的多样化。以金砖四国为代表的新兴经济体正通过多种渠道参与全球治理,其参与的广度与深度也逐步拓宽加深,体现出参与领域和参与途径的多样化。就同一全球问题而言,新兴经济体可以通过多种平台参与治理,如面对2019年新型冠状病毒(COVID-19),20国集团(G20)、金砖国家(BRICS)以及世界卫生组织(WHO)都从不同侧面组织人力和物力,调动所能调动的资源和人才等来突破疫情难关,加强全球公共卫生共治。如2020年3月13日,20国集团发表《G20协调人关于新冠肺炎的声明》;3月26日,20国集团又发表《G20领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》(23)晋继勇:《二十国集团与全球卫生治理》,《国际问题研究》2020年第3期,第57~74页。。他们通过这些政府间国际组织和合作机制发挥积极作用,为全球公共卫生安全治理做出积极贡献,并且体现出较强的有效性。又如在全球教育领域,《亚太地区承认高等教育学历、文凭与学位的地区公约》和《达喀尔纲领》的签署也推进了新兴经济体对全球教育治理的参与进度。机制的构建使得主体有了足够多的平台参与到全球秩序构建当中。同时,参与国际事务的主体范围不断拓宽,包括主权国家在内的政府间国际组织、跨国公司和跨国投资者等都在全球治理中贡献了力量。主体的多元化也为新兴经济体参与全球治理拓展了新的途径。

二是新兴经济体参与全球治理的话语权提高。随着新兴经济体不断在经济贸易、国内治理、国家综合发展方面取得成绩,打破全球秩序的不公平和不平等,加速提升本国参与全球治理的话语权也成为其重要选择。在旧有的全球治理格局中,这些新兴经济体的影响力较弱,话语权也很小,只能在传统强国的权力辐射下做出自身选择。这实际上极大地限制了全球治理的多样性和可能性,也未能很好地实现代表性,难以打破美国等强国主导的旧的治理体系。因而新兴经济体提升其在全球治理领域的话语权不仅是出于其自身利益,更是时代的需求。在2009年9月底召开的20国集团匹兹堡峰会上,各国首脑同意对国际货币基金组织中各国的投票权分配进行改革。按照设想,将从发达国家的份额中拿出5%分配给新兴国家,使得二者的投票权份额对比达到52∶48。(24)《IMF为何要提高中国投票权?中国影响力越来越大》,www.taiwan.cn/jm/jjgc/200911/t20091102_1126816.htm。20国集团从部长级升格为国家元首或政府首脑级,国际货币基金组织和世界银行也承诺对股权和投票权进行有利于新兴经济体的改革。(25)杨洁勉:《当前国际大格局的变化、影响和趋势》,《现代国际关系》2019年第3期,第1~6、63页。又如,中国2015年的投票权比重从第六位一跃变为第三位。诸如中国这样的新兴经济体由于在全球贸易、国际援助、全球治理领域的参与度逐步深化,其在全球共商共治中的决策权比重也将随之逐渐提高。投票权的变化本质上是话语权的变化,而发展中国家和新兴经济体这种话语权的提高可以进一步增进全球治理实现真正意义上的共商共治。

(四)地缘政治层面的驱动力

一是新兴经体对话机制的构建。从区域发展的角度来看,新兴经济体重视各种合作机制的构建,这些合作机制为经济、贸易和技术的发展与流动提供了基础空间。如2013年中国发起了“一带一路”倡议,以力求在实现自身和平发展的基础上,带动周边国家贸易经济的增长和合作。“一带一路”的构建不仅打破了中亚地区长期封闭的地理局限,也给欧洲等其他地区的贸易发展和国际产能合作带来了新的可能。而金砖国家合作机制自其成立以来已经在经济、政治、贸易、安全、文化旅游和智库等多个方面展开了合作,这对新兴国家的共同发展起到了催化剂作用,这些机制都将成为新兴国家加速其区域联系的重要手段。

二是对地缘政治产生了新的影响。全球地缘政治格局的组成核心是力量结构,大国兴衰与大国地缘战略关系的质变是全球地缘政治格局演变的根本原因,是全球地缘政治格局演变的核心变量。(26)刘大庆等:《全球地缘政治格局演变的动力机制——基于变量与变量关系的解析》,《地理研究》2018年第2期,第391~403页。新兴经济体加强区域联系也意味着强化发展的安全性和保障性。在努力加强区域联系促进本国经济发展、提高本国地缘战略水平的同时,加之传统大国与新兴国家力量对比的变化,新兴经济体周围的地缘政治格局也将随之改变。区域的连接与强化将放大区域内各国的影响力。如中国“一带一路”倡议打开了中亚国家封闭的地理局限,为其贸易发展提供了新出路,中亚国家的发展或许将冲击俄罗斯对中亚的影响力,为欧盟既带来新的机遇也带来一定压力。而美国之所以不愿放弃任何一个干预中国周边地缘政治发展的机会,也是认知到中国的发展将可能带来新的地缘政治模式。

三、结语和展望

上述提到的四个驱动力中,经济贸易方面的驱动力是根基性的,而以经济贸易为核心派生出的国际分工、全球治理、地缘政治方面的驱动力也十分重要。以金砖四国为代表的新兴经济体对中心和外围格局的冲击实际上反映的是以经济发展为推动力的全球秩序的进化与演变。从这个角度来说,去中心的全球化正在形成中。但是,要达成去中心的全球化,依然面临以下条件上的制约:一是在时间维度上,去中心的全球化将像自19世纪以来形成的“中心—边缘”全球化格局一样,是一个缓慢而漫长的过程;二是在空间维度上,去中心的全球化依然受美国对全球地缘政治的干预和区域政治的博弈等各种条件的制约;三是在技术维度上,由于技术的发展,基于地缘的区域概念将越来越被基于产业链、共有价值、网络空间等非地理的、非边界的“区域社会”或“区域共同体”所超越。因此,在这一点上,技术将为去中心的全球化提供新的动力和可能性。

事实上,新兴国家的崛起并不必然会与传统强国对立分割,也并不必然会掉进“修昔底德陷阱”,原因在于处在全球化的背景之下,国与国之间的经济、贸易、金融、安全、环境、教育等方方面面的依赖程度已经很深,任何较为有影响力的实体之间的冲突都将极大地影响到其他国家、区域及国际秩序的稳定。在这样的一种全球化背景之下,新兴经济体更有可能实现和平崛起,在自我发展的同时维护全球政治经济的稳定,在自我升级的同时为全球化的深度和广度提供新的推动力,为全球化模式形成一种新的定义和新的可能。如果去中心的新的全球化在未来得以形成,我们也可以期待新兴经济体在这一新秩序中将拥有较强的影响力。