重庆自然博物馆:突出本土性的恐龙画卷

2020-09-23金文驰

金文驰

重庆市北碚区,苍翠如屏的缙云山下,矗立着一座外形看似多条树根抱着石块的别样建筑——落成于2015年的重庆自然博物馆新馆。建筑的历史虽然不长,但重庆自然博物馆可以追溯到1930年由卢作孚先生创办的中国西部科学院,以及于1943年由十余家全国性学术机构组建的中国西部博物馆。

四川盆地是侏罗纪恐龙化石的重要产地,重庆自然博物馆拥有颇为丰富的恐龙及其伴生生物化石馆藏。这一方面是由于博物馆占尽地利;另一方面则受益于博物馆发掘、研究和收藏恐龙化石的历史悠久。该馆人员参与命名的恐龙便有15种之多,如蜥臀目的李氏蜀龙和东坡秀龙、鸟臀目的江北重庆龙和四川巨棘龙等,仅从这些名字就不难看出它们的地域特色。

恐龙厅一景

复原的合川马门溪龙发掘场景

恐龙厅是重庆自然博物馆中面积最大的展厅,总面积超过2100平方米,贯穿的2层空间高达14米。巨龙并立,昂首伸尾,展示效果很是震撼。这一展厅包括4个展示单元:发现恐龙、解剖恐龙、恐龙再现、回望恐龙。通常来说,大型自然博物馆中的恐龙展厅通常本土化程度较低,但这一展厅却是一个令人欣喜的例外。这里不仅展出了大量本土恐龙,更难能可贵的是,展厅在研究史和伴生物种等方面也突出了本土性。

发现恐龙:从合川马门溪龙的发掘说起

进入恐龙厅后,便来到发现恐龙展示单元,迎面而来的是规模宏大的全景展示:合川马门溪龙(Mamenchisaurus hochuanensis)的发掘场景。站在高处俯瞰,复制的椎骨从跟前延伸十多米远,地面做得颇为逼真,连后方墙体上也画出了山体剖面,两位真人大小的工作人员假人正用软尺测量化石长度,还有一位在测绘,全景式地重现了当时的发掘现场。

合川马门溪龙的化石出土于重庆市合川区太和镇鼓楼山腰,埋藏在侏罗系重庆群上沙溪庙组上部地层中。要是全景展示中的地面和山体剖面色彩更红一些,就更逼真了。它是我国出土的最完整的大型蜥脚类恐龙化石之一,保留有全部颈椎、背椎、荐椎和36节尾椎等,全长22米。1957年夏,四川省文管会、重庆市博物馆(重庆自然博物馆前身)对化石进行了发掘,共历时一个半月。全景展示中的一名工作人员的野外服装很是现代,有些“穿越”之感,当然这可算是吹毛求疵,整个展示可谓瑕不掩瑜。出土的化石重约40吨,人们租用了两条木船才将其运抵重庆。

合川马门溪龙于1972年被发表,是马门溪龙属中第二个被发表的物种。该属于1954年建立,模式种为建设马门溪龙(M. constructus),它也是在四川盆地中出土的。合川马门溪龙有19块颈椎,颈部长达9.3米,占身体全长的四成多,在波塞东龙(Sauroposeidon)被发表前,它一直占据着颈部最长恐龙的宝座。

继续前行,墙上如卷轴般图文并茂地介绍了中国恐龙化石的发现简史。一切要从黑龙江满洲龙(Mandschurosaurus amurensis)说起。1902年,一位俄国军官在黑龙江省嘉荫县境内的黑龙江畔采集到一批化石。1915-1917年间,俄国古生物学家在嘉荫县进行了大规模化石发掘,其中便包括了黑龙江满洲龙化石,这是我国境内出土的第一种恐龙化石,现陈列在俄罗斯圣彼得堡地质博物馆中。四川盆地恐龙化石的首次科学记载要追溯到1915年,这一年美国地质学家在四川盆地进行石油地质调查时,采集到一枚肉食性恐龙的牙齿和一段破碎的股骨化石,这些化石后来被美国加利福尼亚大学收藏。1939年,研究人员在重庆市北碚区金刚碑发现了鸟脚类恐龙化石,出土地点距重庆自然博物馆所在地并不远,这是重庆市境内发现恐龙化石的首次记录。

尤为值得一提的是,馆中专门设有展牌列出了该馆人员参与命名的15种恐龙:蜥臀目兽脚亚目的上游永川龙(Yongchuanosaurus shangyouensis)和蜥脚型亚目的斧溪峨嵋龙(Omeisau r us fuxiensis),以及鸟臀目鸟脚亚目的拾遗工部龙(Gongbusaurus shiyii)和剑龙亚目的江北重庆龙(Chungkingosaurus jiangbeiensis),等等。每种恐龙不仅有中文名和学名,还附有发表年代和命名人名字,其中重庆自然博物馆的人员名字以黄字标出。

解剖恐龙:从结构入手

一转身,便进入解剖恐龙展示单元。首先映入眼帘的是一间“恐龙先生的书房”,这一展示还原了恐龙研究人员的办公环境。书房颇具民国范,大量的书柜和藏书自不必说,办公桌上不仅有地球仪、解剖镜和化石模型,还有绿罩的老式台灯、青花瓷瓶、毛笔和砚台,不难看出学术渊薮。

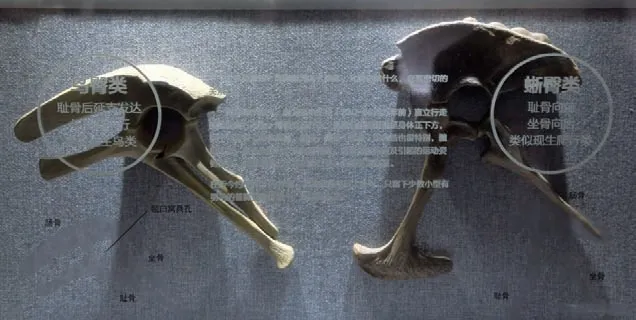

墙上的一个展窗颇为形象地解答了“什么是恐龙?”这一基本而重要的问题,“这和恐龙怎么演化,又演化成什么,有着密切的关系”。简单地作个定义,恐龙是中生代直立行走的陆栖爬行动物。所谓直立行走,是指它的四肢移至身体正下方,而不是位于身体两侧,相应地,腰带(骨盆)的构造也很特别,髋臼窝深,股骨头转向,顶向肠骨壁。这些结构特点及运动姿势的变化,让恐龙和其它爬行动物比起来,总体来说运动更快捷。展窗中有鸟臀类和蜥臀类的骨盆模型,并点明了两者的主要差异:鸟臀类耻骨后延支发达,与坐骨平行,类似现生鸟类;蜥臀类耻骨向前,坐骨向后,类似现生爬行动物。文字继续介绍道:“在距今约6千6百万年前,恐龙家族经历大灭绝,只留下少数小型有羽毛的兽脚类繁衍至今,这就是鸟类”。

“恐龙先生的书房”

“什么是恐龙?”展窗

马门溪龙头骨

接下来我们看到的是各类恐龙头骨的对比。肉食性恐龙的头骨较为窄长,颅骨顶面较平,靠近后部有骨头隆起便于附着肌肉,满口锋利的牙齿多呈匕首状;蜥脚类恐龙的头骨短而高,面部陡然下降,口中的牙齿呈勺状或棒状……肉食性恐龙的牙齿呈匕首状,齿尖向后弯曲,边缘有细密的小锯齿,适合撕咬和切割。植食性恐龙牙齿有多种类型,有的呈棒状、有的呈勺状,有的类似树叶的形状,但齿尖都比较钝,且没有植食哺乳动物那样发达的咀嚼面。

恐龙再现:鸟瞰四川盆地恐龙

复前行,来到恐龙再现单元,种类众多的四川盆地恐龙在14米高的硕大空间中“复活”。首先出场的是上游永川龙(Yongchuanosaurus shangyouensis),这是亚洲保存最完整的大型肉食性恐龙之一,也是重庆自然博物馆的镇馆之宝,这里展出了化石埋藏状态和复原骨架。

1976年,人们在重庆市永川区修建上游水库大坝的过程中发现了这一上游永川龙骨架。骨架保存在上沙溪庙组地层中,地质时代为晚侏罗世,距今大约一亿四千万年。骨架保存较为完整,埋藏姿态很是生动:昂首、翘尾、蹬腿。脊椎包括完整的颈椎、背椎和12个尾椎,前肢缺失,后肢仅保存了股骨、胫骨、腓骨和距骨,缺少趾骨。特别是它完整无缺、长达82厘米的头骨,在全球范围内都是罕见的,峨眉电影制片厂还为它拍摄了《永川龙》专题片。2017年5月19日,中国邮政首次发行以恐龙为主题的邮票《中国恐龙》。这套邮票上共有7属恐龙,其中之一便是永川龙。

上游永川龙头大、牙齿锋利、后肢强壮、前肢细弱,它们应该靠后肢奔跑,捕食各种动物,甚至大型植物食性恐龙也是它们的盘中餐。上游永川龙体长约8米,站立时4米左右。1978年,上游永川龙被作为新种发表,同时建立的还有永川龙属这一中棘龙科的新属。此后,该属还有巨型永川龙(Y. magnus)等新种问世,但有意见认为巨型永川龙和上游永川龙应该被归并为一种。永川龙在外形和体型上和产于北美洲等地的特异龙(Allosaurus)相似,两者的亲缘关系也较近。

随着游览道,来到蜥脚类恐龙的展台前。6只蜥脚形恐龙颈尾伸展,一字排开,体长从5米到24米不等,无论从正面看还是侧面看,硕大的身型和粗壮的骨架都蔚为壮观,令人惊叹。从侧面看去,由近及远分别为许氏禄丰龙(Lufengosaurus huenei)、李氏蜀龙(Shunosaurus lii)、天府峨眉龙(Omeisaurus tianfuensis)、釜溪自贡龙(Zigongosaurus fuxiensis)和合川马门溪龙,等等。除体型最小的许氏禄丰龙产于云南外,其余5种均出土于四川盆地。

复原的上游永川龙化石埋藏状态和骨架

巨型永川龙(左)与和平永川龙

蜥脚类恐龙展台

江北重庆龙

它们中体态最为昂扬的要数天府峨眉龙。这一体长约20米的大块头身高约7米,颈部颀长,相比之下,四肢显得短小,体重估计近10吨。20世纪80年代,人们在四川省自贡市著名的化石产地大山铺发现了它。天府峨眉龙生活在中侏罗世,距今约一亿六千万年。天府峨眉龙主要以植物为食物,它与蜀龙一样,尾巴末端也长着一个由3-5节脊椎所形成的骨质尾锤,可能是一种防身武器。

如果天府峨眉龙真按这一头部高高昂起的姿态在陆上活动,需要高得惊人的血压才能把血液泵到脑部。有假说认为,这类长颈恐龙应该生活在水中,血压就不用那么高;也有假说认为它们脖子不会高高抬起;此外,还有假说认为它们若是能将脖子抬起,应该是恒温动物,这样才能获得所需的高血压。不过至今尚无定论,有待进一步研究。

拾阶而上,来到一个位于一层和二层间的平台,体型稍小些的恐龙悉数登场,从名字和模式产地来看,它们中最具本土特色的莫过于江北重庆龙了。20世纪70年代,重庆硬化油厂在基建工程中发现了江北重庆龙的部分化石。1983年,江北重庆龙被作为新种发表,同时建立的还有重庆龙属这一剑龙亚目剑龙科新属,由于化石出土于重庆市江北区(属重庆主城区),故名。除江北重庆龙外,重庆主城区内出土的恐龙还有南岸永川龙(Y.nananensis)等,能在主城区中出土恐龙化石的大城市在全球范围内都不多见,因此把重庆称为“建在恐龙脊背上的城市”也不是没有道理的。

江北重庆龙生活在距今约1.5亿年前的晚侏罗世,正型标本的体长不到4米,是体型最小的剑龙之一。根据骶骨的骨化状态来看,它应该是一成年个体。不过2010年出版的《普林斯顿恐龙图鉴》(The Princeton Field Guide to Dinosaurs)认为它是沱江龙(Tuojiangosaurus)的亚成体,亦有观点认为它应该被置于华阳龙科中。江北重庆龙的脑容量不大,但臀部的椎间孔内有一较大的空腔,有观点认为这个位置应该被一个大神经球占据,其体积约是脑部的10倍,可能有协调后腿与尾部运动的功能,以此弥补脑容量的不足。和其它剑龙一样,江北重庆龙也是素食主义者。和江北重庆龙共生的植食性恐龙还有嘉陵龙(Chialingosaurus)、沱江龙、马门溪龙和峨眉龙等,江北重庆龙的天敌可能是永川龙,等等。

江北重庆龙的背部可能也和其它剑龙一样具有两排剑板。多数学者认为这些剑板是剑龙的防御武器;也有学者认为,剑板具有警报器的功能,一旦发现敌人,剑龙就会摇晃身体,让剑板嘎嘎作响,除了吓唬敌人,也能通知同伴快跑;另有学者提出剑板具有调节体温的功能。此外,也有观点认为,雄性剑龙的骨板颜色较为艳丽,可以起到在求偶的舞台上助它们一臂之力的作用。

复前行,便来到“恐龙搏击场景”主题展台前,这里共展出了两个肉食性恐龙围攻植食性恐龙的场景,这些恐龙都是四川盆地的“土著居民”。首先看到两条甘氏四川龙(Szechuanosaurus campi)正围猎一只体型比它们大得多的植食性恐龙。它们体型中等,体长约6米,体重1-1.5吨,头较大,牙齿匕首状,边缘有锯齿,便于撕裂猎物。前肢细弱,后肢发达,仅靠后肢站立,身姿矫健,行动敏捷,应是一种凶猛的捕食者。

1942年,我国已故著名古生物学家杨钟健先生根据4枚出土于沙溪庙组地层的较为独特的牙齿化石,将甘氏四川龙作为新种发表,并建立了四川龙属。种加词campi是为了致敬美国加州大学伯克利分校的古生物学家Charles Lewis Camp而起的。20世纪30年代,Camp曾在四川省广元市境内出土了一副破碎的恐龙骨架,编号为UCMP32102(UCMP是加州大学古生物博物馆的缩写,Camp曾任该馆第三任馆长),杨钟健先生将其鉴定为四川龙属。由于甘氏四川龙仅仅是依靠牙齿建立的,有观点认为这种恐龙的名实问题应该存疑。

接下来看到的是第二个搏击场景。南岸永川龙张开巨颔,正欲袭击济川营山龙(Y i n g s h a n o s a u r u s jichuanensis)。济川营山龙是一种剑龙,只见它展开肩棘,挥动尾刺奋力还击。它的模式产地在四川盆地东北部的南充市营山县济川乡,故名。两个场景生动展示出四川盆地侏罗纪弱肉强食的恐龙世界,极尽本土特色。

甘氏四川龙

回望恐龙:一窥和恐龙共生的动物

来到展厅二层,便进入回望恐龙展示单元。这里集中展示了和恐龙共生的生物,除新芦木、苏铁、银杏和南洋杉等蕨类和裸子植物化石外,吸引眼球的还有鱼类和爬行类等动物,这些动物多数都是产于四川盆地的本土物种。

在整个恐龙厅中,动物骨架多为复制品,而正型标本就更少见了,不过眼前的大竹重庆鱼(Chungkingichthys tachuensis)却是一个例外。这一标本的标号为001832,鱼体以立体形式保存下来,口颔微张,仿佛从灰白色的细砂岩中冲出。整个标本长约44厘米,鱼体长37.5厘米,体高约20厘米,头部较大,长9.4厘米,高8.5厘米。标本保存近乎完整,偶鳍和背鳍未能保存下来,尾鳍残缺,仅保存下尾下叶的15根不完全鳍条。鳞片密集而厚,长度通常大于宽度,历历可数。

1974年,古鱼类学家苏德造先生在《四川侏罗纪的褶鳞鱼类化石》一文中发表了大竹重庆鱼,并在古鳕目褶鳞鱼亚目下建立了重庆鱼科这一新科。正型化石出土于四川省达州市大竹县境内,属名以产出的层位重庆群命名,种加词随模式产地。文中发表的两个鱼类新种是褶鳞鱼亚目在我国的首次报道,在研究褶鳞鱼类的系统发育和生物地理上很有意义。苏先生推测重庆鱼的祖先早在三叠纪时便游弋在海中,到侏罗世中期家族兴旺,并由海洋进入淡水环境中。

左上图:大竹重庆鱼正型标本;左下图:重庆西蜀鳄;右图:长鼻北碚鳄

接下来,一块长约3 0 厘米的鳄类头部化石映入眼帘,这是生活在侏罗纪晚期的重庆西蜀鳄(Hsisosuchuschungkingensis)。1953年,杨钟健和周明镇先生根据出土于重庆市一老年个体化石(头骨、下颔和部分背腹骨板),发表了这一鳄类,并建立了新科西蜀鳄科。此后,人们在重庆市永川区等地也出土了重庆西蜀鳄。2001年,大山铺西蜀鳄(H. dashanpuensis)被发表,2005年,周氏西蜀鳄(H. chowi)也被发表,两者的模式产地都在四川省自贡市大山铺。据推测,西蜀鳄体长可能不到3米,为中型捕食者。西蜀鳄从建立之初便被看作是一类特化的鳄类,杨钟健等甚至认为它可以自立为一个新的亚目。一篇发表于2007年的论文认为西蜀鳄是“中鳄亚目”中最基部的类群,尤可见其独特。

和重庆西蜀鳄相比,长鼻北碚鳄(Peipehsuchus teleorhinus)的吻部显得那样细长,夺人眼球。整个头部长约0.6米,吻部占比超过三分之二。吻部从后向前渐渐缩窄,吻端扩展为半圆形,并向上隆起,外鼻孔只有一个,扁圆形。吻部形态和现生的产于南亚的食鱼鳄(Gavialis gangeticus)颇为相似,这也暗示着长鼻北碚鳄可能和食鱼鳄一样,主要以鱼类为食。长鼻北碚鳄的模式产地位于重庆市北碚区草街子(距博物馆所在地仅约20千米),1948年,杨钟健先生将它作为大头鳄科新种予以发表,并建立了北碚鳄属,后来北碚鳄属被移入真蜥鳄科,至今还是单种属。北碚鳄生活在早侏罗世,除我国外,人们在哈萨克斯坦等地也发现了它的化石。

看过整个恐龙厅,眼前仿佛浮现出四川盆地侏罗纪的鲜活画卷:湖泊纵横,河道密布,气候湿热。水中群鱼游弋,鳄鱼在水畔晒着太阳,重庆龙、沱江龙、马门溪龙和峨眉龙等在采食繁茂的蕨类和裸子植物,永川龙则在伺机寻找盘中餐……