新疆准噶尔盆地发现世界上最大的亚洲足迹

2020-09-23李阳

乌尔禾黄羊泉水库足迹化石野外平面分布及足迹线条图(汪筱林供图)

近期,《科学通报》在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所汪筱林团队关于新疆准噶尔盆地早白垩世乌尔禾翼龙动物群中新发现的兽脚类恐龙足迹研究进展,新发现的两类恐龙足迹均被归入亚洲足迹属(Asianopodus)。

亚洲足迹属最早由Matsukawa等人2005年在日本下白垩统地层中发现,模式种为跟垫亚洲足迹(A.pulvinicalx),其主要特点是具有明显清晰的蹠趾垫印迹,代表了兽脚类恐龙的足迹类型。我国学者在内蒙古鄂托克下白垩统地层中发现了丰富的亚洲足迹,在河北和山东下白垩统地层中也有零星发现,但保存较差。

新疆准噶尔盆地乌尔禾翼龙动物群的发现和研究始于20世纪60年代。1963年,新疆石油地质工作者在克拉玛依乌尔禾下白垩统吐谷鲁群地层中采集了一批脊椎动物化石,由杨钟健研究命名为魏氏准噶尔翼龙(Dsungaripterus weii),这是我国第一具较完整的翼龙化石骨架。1964年中科院古脊椎所组织新疆古生物考察队,对乌尔禾地区进行了进一步的野外调查和发掘,发现了大量翼龙及其他脊椎动物如龟鳖类、鳄类、蛇颈龙类和多种恐龙化石等,证明乌尔禾地区是一个富含早白垩世陆生脊椎动物化石的新地点。1973年,杨钟健等将这一脊椎动物化石群命名为乌尔禾翼龙动物群,并对其中的翼龙、恐龙和龟鳖类等化石及地层进行了研究。

2006年以来,汪筱林带领的中科院古脊椎所科考队,对新疆天山南北的吐哈盆地和准噶尔盆地等中生代古生物和地层进行了十多年的连续考察,在哈密盆地发现了早白垩世哈密翼龙动物群及共生的大量翼龙、恐龙、鸟类等足迹化石,在准噶尔盆地西北缘的乌尔禾及相邻地区,除了发现丰富的翼龙、恐龙等骨骼化石外,还发现了多个层位保存的大量的翼龙、恐龙、鸟类和龟鳖类足迹组成的足迹化石群,极大地丰富了动物群的化石类型和组成。近年来,我国学者也报道了陈列于乌尔禾魔鬼城奇石馆中零星的足迹化石,但其准确地点和层位尚有待进一步考证。此次研究除了对新发现的兽脚类足迹进行系统形态学描述外,还简要分析了造迹恐龙的个体大小、行为习性和形成足迹的古环境背景等。

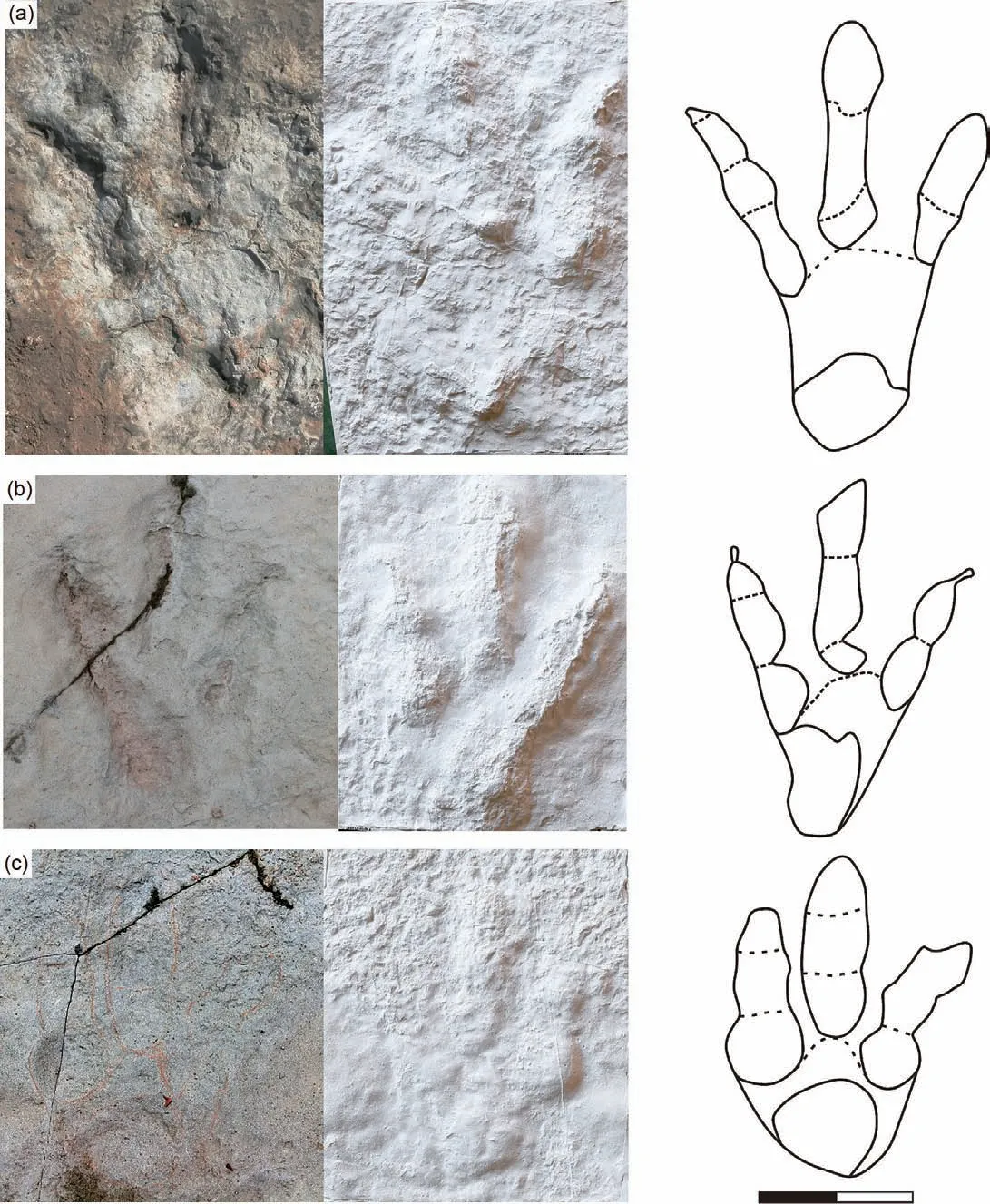

牛氏亚洲足迹(新种)野外化石照片、模型及线条图(比例尺为20cm)(a)正型标本,(b)副型标本,(c)归入标本(汪筱林供图)

兽脚类恐龙足迹保存在长约12m宽约7m,面积约80平方米的灰绿色细粒砂岩层面上,地层近于水平。足迹化石层有上下两层,上部层面保存了6个足迹,下部层面仅出露了7个足迹(大部分被上层所覆盖),共组成3条行迹和4个孤立足迹。上部层面同时还保存了对称波痕和2条虫迹。根据野外对比,足迹化石赋存在吐谷鲁群中部的胜金口组上部。

通过对足迹、行迹特征的详细观察研究,识别出大小两种三趾型足迹类型。大型足迹在上部层面组成一条行迹和2个孤立足迹,在下部层面也有两个孤立足迹。足迹呈趾行式、无拇趾印迹和尾迹,足迹为轴对称图形、V字形、具有非常明显的蹠趾垫(脚跟)印迹;蹠趾垫呈近似椭圆形。足迹全长47~56cm,宽31~42cm,趾间角近似相等,外侧趾间角在49.00°~55.34°之间。Ⅲ趾略长于Ⅱ趾,明显长于Ⅳ趾;Ⅲ趾第3个趾垫向Ⅳ趾方向弯曲,趾垫式为3-3-2,爪尖较钝,趾尖三角形长宽比(M)很小,在0.34~0.37之间,单步长164~180cm,复步长为328~336cm。中型足迹在下部层面组成两条行迹,一些特征与大型三趾型足迹一致,但化石相对较小,比大型足迹小一半左右,足迹全长21-27cm,宽18-20cm,外侧趾间角在46.63°~51.40°,趾垫式为3-3-3。

从足迹的大小和形态特征分析,所有足迹与实雷龙足迹科(Eubrontidae)特征相似。通过对实雷龙足迹科已知的6个属的正型标本和1个属种未定成员的对比,依据其三趾型、趾行式、接近轴对称图形、V字形、具有明显的蹠趾垫、足迹长大于宽等,两种足迹类型均归于亚洲足迹属。由于大型足迹个体大、II和Ⅲ趾近于等长、Ⅲ趾第3个趾垫向Ⅳ趾方向弯曲、趾间角近等与已知的亚洲足迹属的两个种相区别,因此建立亚洲足迹属一新种——牛氏亚洲足迹(Asianopodus niuiichnosp. nov.),种名赠予足迹的主要发现者牛春旺先生。这一亚洲足迹新种比已知最大的亚洲足迹大约1.5倍,是亚洲足迹属中最大的类型。中型足迹归入已知的跟垫亚洲足迹。

根据前人的经验公式,通过后足足长可以对造迹恐龙的臀高和体长进行估算。一般来说兽脚类恐龙的臀高约为后足足长的4倍,体长约为臀高的2.63倍。据此推算牛氏亚洲足迹造迹恐龙的臀高约为2.3m,体长近6m,属于大型兽脚类恐龙。跟垫亚洲足迹造迹恐龙的臀高约为1 m,体长约为2.5m。根据臀高和复步长等数值,也可根据经验公式进一步对恐龙的行走速度进行估算,其中牛氏亚洲足迹造迹恐龙的行走速度约为8km/h,跟垫亚洲足迹造迹者的速度约为6.5km/h。一般认为,复步长和臀高比值得出的相对复步长如果大于2,属于快速行走和奔跑状态,反之则属于缓慢行走状态,由于两类造迹恐龙的相对复步长都小于2,因此都处于漫步的状态。

根据足迹层面保存的对称波痕(常见于双向水流的滨湖或滨海环境)、虫迹以及足迹化石的完整保存等特征(只有湿度、黏度、颗粒度适中的底质环境才能完整保存足迹化石),推断足迹化石是两类造迹恐龙漫步行走于滨湖环境形成的。