论《史记》在古代朝鲜半岛的传播与影响

2020-09-23杨绍固付阿敏

杨绍固,付阿敏

(延安大学 中国语言文学与新闻传播学院,陕西 延安 716000)

朝鲜半岛因为其独特的地理位置,与历代中原王朝都有一种特殊的政治关系,或成为中国直接统治的一部分,如汉代;或成为半独立性质的政治实体,如元代;或成为中原王朝的藩属国,奉行事大外交,如唐、宋、明、清四朝。因和中国有特殊的关系,中国史书大量传入,对其史学文化、文学写作、伦理观念都产生了较为深远的影响,《史记》的传入更是如此。目前学术界一般认为《史记》在南北朝时期传入朝鲜半岛,《北史·高丽传》有“三史”(《史记》《汉书》《三国志》)传到高丽的记载,因此《史记》传入朝鲜半岛的时间最迟不晚于东晋(大致相当于高句丽时期)。

目前学术界对《史记》在域外的传播及影响关注较少,这方面的研究成果不多,在笔者的目及范围,只有几篇学术论文。

张新科《〈史记〉在国外的传播与研究》[1],用凝练的文字对《史记》在朝鲜半岛传播的情况进行了大致介绍。魏泓《论〈史记〉在跨文化交流中的双重价值——从主体与客体的视角分析》简要介绍了《史记》在朝鲜半岛的传播、翻译和研究情况。[2]孙卫国《东亚视野下的中国史学史研究》阐述了中国著名史书在朝鲜半岛流传的历史和文化因素,涉及了《史记》在半岛的传播。[3]周海宁博士论文《中国文化对高丽、朝鲜时代史学之影响研究——以史学体例和史学思想为中心》,对以《史记》为代表的中国史学文化对朝鲜半岛的影响进行了深入系统地研究。[4]韩国学者金智旼《朴趾源“九传”中司马迁与〈史记〉的影响研究》[5],认为李氏朝鲜晚期文人朴趾源的九篇小说继承了司马迁“发愤著书”的文艺理论,深受《史记》影响。韩国学者诸海星写有《〈史记〉在韩国的流传及影响——以翻译介绍与研究现状为中心》[6]《韩国〈史记〉、〈汉书〉翻译现状的概括与评价》[7],两文主要介绍了《史记》在李氏朝鲜时期和近现代韩国的传播与研究情况。

本文利用掌握的韩国文献,对《史记》在古代朝鲜半岛的传播与影响进行研究,在整合上述学者有关研究的基础上,从民族文学和民族历史的角度对这一问题展开论述,期望对研究《史记》在东亚文化圈的传播有所贡献,希望方家批评、指正。

一、《史记》传播的历史文化语境

传说朝鲜半岛的开国者是被周武王分封在此的商王室子弟箕子,《汉书》记载箕子到半岛后实施“八条之教”,得到当地百姓的拥护。[8]1658箕子朝鲜给半岛上的王朝奠定了在中华世界体系中一个特定的位置,也为其以后效仿中国文化提供了先例。[9]汉武帝时代在朝鲜半岛设置乐浪、玄菟、真番、临屯四郡,直接派驻官员进行管理,半岛成为中原王朝的直辖地,这一统治持续了400年左右。朝鲜半岛长时间作为中原王朝的直接统治地区,中国史书就有各种便利条件传入,《周书·高丽传》中就称其国“书籍有《五经》《三史》《三国志》《晋阳秋》”[10]885。

隋唐时期,朝鲜半岛虽然不再是中原王朝的直辖地,但也深受其文化影响。《旧唐书·高丽传》记载:“(高丽)俗爱书籍,至于衡门厮养之家,各于街衢造大屋,谓之扃堂,子弟未婚之前,昼夜于此读书习射。其书有《五经》及《史记》《汉书》、范晔《后汉书》、《三国志》、孙盛《晋春秋》、《玉篇》、《字统》、《字林》;又有《文选》,尤爱重之。”[11]5320可见,高丽王朝早期贵族子弟有研读《史记》等史书的习俗。高丽、朝鲜两朝的最高统治者也挑选研习《史记》的大臣为自己讲解,如李氏朝鲜晚期文人丁若镛有《重熙堂赐对, 论〈史记〉〈汉书〉, 退述玉音, 为咏史诗五首》组诗[12]53-54,从这组诗的题目可知朝鲜王曾和他讨论《史记》。李宜哲《史记》一文记载:“是日命玉堂李商凤持《史记》入侍。传曰:‘今命读《鲁仲连传》,乍睡之中闻罔测四字,心胆若坠,命止读。闻其四字墨抹云。墨抹又尤何以读也?于是果梦中闻而止读者也。此有其文故。’”[13]30a面可见,朝鲜王曾令李商凤给自己讲解《史记》,而且二人都很熟悉书中关于鲁仲连故事的记载。

作为中原王朝的藩属国,半岛统治者既有仰慕中华文化,主动学习的意愿,也有迫于两国间巨大实力对比的差距,被动学习的无奈,都曾通过多种途径从中国购置书籍,其中《史记》及其注解、改纂的书籍是一大项。作为宗主国,中原王朝的中央政府也曾多次对半岛赐书,如史书记载:“(高丽)显宗七年(1016)民部侍郎郭元朝,宋帝赐《九经》《史记》《两汉书》《三国志》《晋书》《诸子》《日历》《圣惠方》等书。”[14]842

需要注意的是古代朝鲜汉文古籍中出现的“史记”,并不一定都指司马迁所著《史记》,有时代指“半岛的史书”,或是“史官记载的意思”。崔致远《奏论天征军任从海等衣粮状》:

右臣得都将任从海及节级状,称自赴征行,已逾五载……伏缘从海等皆是贫寒,更无营业,彼处父母亲属,便须委壑填沟。请具奏论,乞还衣粮者。谨按“史记”释云。天子车驾所至,则人臣为侥幸,赐人爵有级数,或赐田租之半,故因谓之幸也。[15]28b面

安轴《制策泰定甲子》记载:

诸生博古通今,制变之术,于此议中,确论是非,陈之无隐对。经载道,所以平理天下之大具也。“史记”事,所以劝戒后世之大法也。古之圣贤,作经修史之意,其为用也。不在彼此之殊,而与天下共之者也。[16]479b面

由上述两段文字内容可知,崔文中的“史记”是指史官记载的意思,安文则是指史书中的记载。这两段文字中的“史记”虽都不是司马迁所写《史记》,但受其影响却是显而易见的。

二、李氏朝鲜时期《史记》选本的刊印

宋元以来,随着印刷技术的发展,文人的不断整理,《史记》的刊本完备起来。这些刊本也大量传到了朝鲜半岛,引起了古代朝鲜文人的重视与评论。宋明两代不少文人主张学习秦汉时期的古文,尤其提倡学习《史记》的散文,如承袭“古文运动”的宋代六大家和主张“文必秦汉”的前后七子,这种风气也影响到了朝鲜半岛。明清易代,李氏朝鲜统治者用修史的方式强化自身“小中华”的正统地位,他们修史的学习范本就是中国的史书。朝鲜世宗时期官方曾铸字刊印《史记》《汉书》和《资治通鉴》,颁赠文臣。[7]半岛普通儒士也积极参与对中朝历史的书写、评论,对《史记》的编选、评论大量增多,古代朝鲜文人对《史记》各种刊本内容的异同及其原因也越来越熟悉。

李圭景在《二十三代史及东国正史辨证说》一文写道:

《史记》一百三十卷,汉太史令司马迁撰。……及迁当李陵之祸,下蚕室,受腐刑,未竟而没。褚先生少孙补之,迁没后缺《景》《武记》《礼》《乐》《律书》数十篇。褚生足成之,裴骃解之,汉杨终受诏删之。清周亮工曰:“汉杨终,字小山,为校书郎,受诏删太史公书为十余万言。”然则《史记》曾经删定,非本书矣。更不知删去何等,或删本与原本并行,而后世独行原本欤?……《史记》外,复有苏氏古史、晋华峤《汉纪》《东观汉记》一百二十七卷、《荀子史记礼志》《史记评林》三十三卷、《史记纂》十卷、宋赵瞻《史记抵牾论》、金萧贡《注史记》一百卷、皇明张洪《史记要语》。[17]

可见,此时半岛文人已熟悉《史记》流行刊本内容的异同及其原因。朝鲜《史记》的刊刻有两种模式:官方刊本和民间刊本。官方版本多是李氏朝鲜时期的官员利用行政资源对多种版本校对的结果。朝鲜世宗七年(1425),经大提学卞季良的推荐,令郑麟趾、偰循、金镔读诸史,刊刻《史记》,为经筵讲读作准备[18]50,这是朝鲜刊印《史记》的最早记载。明万历年间朝鲜朝的李睟光曾校对过《史记纂》并将其进献给朝鲜王,张维记载了这件事:“宣庙册继妃,礼多简省,公上箚请行庙见一节。癸卯,拜谏长、兵议、副提学,校正《史记纂》,又赐厩马,拜吏曹参议。”[19]326d面-327a面民间刊刻也多有参照版本,反复校对,最后定版。李恒福在《史纂后跋》记载了他刊印《史记》的过程:

韩集之印既已,时有事于太庙,余受戒坐斋房,赵员外纬韩来见余。余与之虞继韩之宜,赵劝印《史记》,因以平日所自抄传来示余。李相国德馨,闻而乐之,出捐家藏一本以畀之。尹海平根寿从而赞成之,又以王弇州《史记纂》十七卷使为模楷,移书往复,论定其去就。弇州所抄,有全选、抄选之别,今于全选得五十三,抄选得二十,通共七十有三。或疑抄选太碎,余曰:“折俎虽不及体荐,拣金必待淘沙,是亦文苑一例,何害焉。”其古今注疏删定之责,一委之车斯文天辂。凡十阅月而书克成,虽不能备全大成,亦学海中一钩。[20]196c面

笔者研读了一本藏于韩国精神文化研究院的《增定史记纂》,明代凌稚隆编,图书编号为016617,刊刻于朝鲜显宗戊申年(1668),钤印:家藏;礼侣;锦城后人,四周双边,半郭,上下三叶花纹鱼尾。该书除《货殖列传》外,其他传记都去掉了上栏的眉批,也极少夹注:仅增加了用朝鲜文字标识的句读。《货殖列传》不仅眉批多,还有大量夹注,但原刊的中国版本却没有。

《增定史记纂》中的夹注内容多是中国历史地理方面的常识,如《货殖列传》中在“鸿沟”右侧夹注“地名”,在“巨野”右侧夹注“县名”;“昔尧作,游成阳”有两个夹注:在“作”右侧夹注“起也”,在“成阳”右侧夹注“在定陶”。[21]114可见,这些夹注是为了解决古代朝鲜文人中国文化常识不足的问题。书中有些地方加了墨点,有强调的作用。《游侠列传》中“(解姊)怒曰:‘以翁伯之义’”右侧加了墨点。[21]75笔者认为“义”是郭解侠行的突出表现,也是司马迁要表现的写作主旨,所以编印者认为需要强调。《日者列传》中“天新雨,道少人”右侧加了墨点。[21]92这是该文的环境描写,是下文故事展开的前提,有着非常重要的铺垫作用,故用墨点标注强调。此外,书中有些句子右侧加了圈号,如《游侠列传》中“至践更时脱之”[21]76,《滑稽列传》中“即为孙叔敖衣冠,扺掌谈语”[21]87,这两句右侧都加了圈号,这两例都是故事情节发展的关键,加圈号也是起强调作用。

《增定史记纂》附《报任少卿书》与他篇不同,保留了不少校勘内容。该文题目下注有“依《文选》六臣注本校定”,和现存中国版本相同[22]。五臣注本与唐代李善注本合称六臣,是《文选》最著名的两个注本,相互校勘有助于理解文意。“意气勤勤恳恳”一句下注有“五臣本勤恳勤恳”。“若望仆不相师而用”,下注有“善本作‘用而’”。“是以独抑郁而谁与语”,下注“善本作‘与谁语’”。“涉旬月”,下注“五臣本无‘月’字”。这样的例子还有不少。

笔者还研读了一部《史记英选》,这部书为首尔大学奎章阁藏本,图书编号为95,由朝鲜正祖李算于1796年主持编纂的,封面信息为五卷本,实际目录为八卷本,共计35篇。其中前六卷为《史记》的内容,后两卷是《汉书》的内容。在体例上涉及了《史记》中的本纪、世家、列传等内容,并且在第六卷末选有《太史公自序》。在以上几种体例中以列传内容最多,除了《项羽本纪》《萧相国世家》《留侯世家》和《太史公自序》4篇外,其余所选都是列传内容,而且以单人传居多。这部书将《史记》中有的合传拆分成单人列传,比如该书中的《平原君传》《范雎传》《屈原传》。此外《刺客列传》中仅选取了聂政与荆轲两人,命名为《刺客传》,《史记》原著中《苏秦列传》虽为单人列传,但也有苏秦其他两兄弟的内容,该选本中将其删去并夹注“苏代、苏厉事删”,篇名改为《苏秦传》,《李将军列传》也舍弃了李陵的相关内容改为《李将军传》。该书中上述篇目的“太史公曰”部分仍然保留了对合传中另一人或另几人的评论性文字,针对这一现象,《范雎传》有夹注:“凡同传而不并选者,论赞则不删,下仿此。”[23]48也有为数不多的以完整形式保存的合传,分别是:《管晏传》《张耳陈馀传》《郦生陆贾传》和《魏其侯武安侯灌夫传》,但最后一篇在原标题基础上根据文本内容进行了修改,将“灌夫”也加入到了题目中。该书后两卷所选除了一篇《匈奴传》出自《史记》,其他篇目均来自《汉书》,且皆是单人传记。

笔者所见韩国版《史记英选》是无前言、无后记的白文本,因此少量的眉批在内容上以功能性居多,往往是为了扫清阅读障碍而进行标注,主要涉及文本中字的读音和异体字。标注读音的眉批如“歴音历”“泽音释”“蔽音撇”“僰音北”“呰音紫”“缴音皎”“汜音汎”“揭音桀”“亢音刚”“能音耐”等。标注异体字的眉批如“萆同蔽”“齱同促”“张同帐”“壤同穰”“虞同娱”“樵同谯”“澹同赡”“慊同嫌”等。该选本中的夹注数量很少,除了前文所提及的两处外,还有两处:其一《屈原传》删《怀沙》之赋,夹注曰:“辞赋删。”[23]67其二《匈奴传》冒顿杀父自立的部分描写被删去,夹注曰:“《匈奴传》旧本‘左右皆可用’下,‘冒顿自立’上有四十三字,‘东胡强盛’下,‘乃使使’上有七字。御定英选本并删,连合句行以编成之。《匈奴传》之入选,盖取其文,而冒顿之事特删,别其恶也。内阁所藏诸本用此编义例,而翻刻木(母)本则遂(随)援(原)。本传以《太史公序》附《货殖传》下。”[24]40

总体而言,在朝鲜半岛流传、编纂刊印的《史记》版本都打上了当地的民族烙印,迎合了半岛官方主流思想和大众心理需求。

三、古代朝鲜文人笔下的《史记》及司马迁形象

《史记》在朝鲜半岛的传播比较顺利,产生了许多不同版本的刻本和选本。随着古代朝鲜文人对其内容的熟悉和重视,《史记》的影响也日渐显现,尤其是在古代朝鲜的史官制度、《史记》文本研究和散文写作等方面,出现了古代朝鲜文人评价《史记》及其作者司马迁的情况。

《史记》是一部体量大、体例精、内容深的作品,是中国私家修史传统的开端,包含着司马迁深邃的史学思想和历史意识。《史记》传入朝鲜半岛后,中国的修史传统和史书记载给朝鲜半岛以巨大冲击,当政者有意学习和仿效。《三国史记》记载:“(新罗真兴王)六年(545)秋七月,伊餐异斯夫奏曰:‘国史者,记君臣之善恶,示褒贬于万代,不有修撰,后代何观?’王深然之,命大阿餐居柒夫等,广集文士,俾之修撰。”[25]15这是古代朝鲜自撰史书的开始,也是他们设立修撰史书机构的开端。高丽王朝建立不久就设有编史机构——史馆,职责为掌记时政,监修国史,后来被称为春秋馆、艺文春秋馆等名,但职责没有发生大的变化。李氏朝鲜时期延续了中央政府设置史馆机构的制度。甚至古代朝鲜文人也把本国的史官称为太史公,南秉吉曾说:“先伯氏圭斋太史公,素尚经学而诗文不屑为也。”[26]664a面这里的太史公明显不是司马迁,而是指本国的史官。到了两宋时期中国的史官制度和史传文学对朝鲜影响更大。高丽政府开始仿照宋朝制度设置编修官修撰实录,《东国通鉴》记载:“(高丽)平章事韩安仁奏:‘睿宗在位十七年,事业宜载史册,贻厥后世,请依宋朝故事,置实录编修官。’制以宝文阁学士朴升中、翰林学士郑克承、宝文阁侍制金富轼充编修官。”[27]481成书于高丽仁宗朝由金富轼等编修的《三国史记》是古代朝鲜著名史籍,该书由本纪、年表、志、列传四个部分组成,在体例上明显模仿《史记》。半岛的其他著名史书如《三国遗事》《高丽史》《朝鲜王朝实录》等无论在体例、史学观念还是写作手法上也都深受《史记》影响。

既然古代朝鲜贵族阶层普遍熟读《史记》,那么这些文人对《史记》文本的研究也就不足为奇。笔者根据搜集到的资料对这方面的描写进行了分类:一是直接引用《史记》原文来证实某种观点的;二是对司马迁及《史记》进行评价的。

直接引用《史记》原文的,可以分为三类:一是对《史记》有关古代朝鲜历史进行考证的;二是用《史记》的记载验证所见中国的历史、地理;三是借用《史记》中司马迁对历史现象的评价来品评当前本国社会现象的。

古代朝鲜文人很重视《史记》中有关本国历史的文字,往往对自己认为有疑问的地方进行考证,如下面的这四段文字:

《史记》既曰:“武王封箕子于朝鲜而不臣。”又曰:“箕子朝周过殷墟感而作麦秀之歌。”噫!武王既不臣之矣,箕子乃自甘为臣而作朝觐之行哉!其诬圣贤甚矣。[28]12

《左传》僖公十五年,秦穆公曰:“吾闻唐叔之封也,箕子曰其后必大。”箕子若不朝周,何得以预知朝政。在外藩虽有言,中土人又何以知之。[28]13

《史记·微子世家》注:“《索隐》曰杜预曰梁国蒙县有箕子冢。”又按《大明一统志》云:“蒙县无箕子墓。”山东布政司古迹条云:“平壤城外有箕子墓。”未知杜说何所考据,岂传闻之讹耶![29]10

涵虚子曰:“箕子之后自周亡至后汉,千余年为公孙康所纂,箕子之统緖失传焉。”今考,公孙康所纂者无据。……箕子之后为公孙康所纂云者,乃因《通典》曰:“朝鲜历千余年至汉高帝时灭,武帝元狩中开其地,置乐浪郡。至后汉末,为公孙康所有。”此与“史汉”所记略同。何尝有公孙康纂箕子后之云哉![28]13

由这四段话可以看出作者对箕子圣贤形象的维护,从内心里认同古代朝鲜人民是箕子的后代,虽然他们推崇司马迁的著作,但还是对《史记》中关于箕子的描写提出了质疑并进行考证。同时也可以看出古代朝鲜文人对中国历史典籍《左传》《史记》《通典》等书的熟悉程度。

用有关司马迁记载来考证中国历史地理的,又可细分为考证历史和地理两类。考证历史的,如李象靖《答权景晦》中的一段话:“‘肉辟’条注‘宫刑不废’,学甫曰:‘汉武时,下史迁腐刑,则不废宫刑,亦可知。’”[29]689a面作者用史书上关于司马迁的经历,来证明西汉武帝时在法律刑罚方面还存在宫刑。用《史记》记载来考证中国地理的,如《蓟山纪程》里的两段记载:

滹沱河,历白磵店,段家岭而至河。一名错河桥,世称汉光武冰渡处。而按《一统志》,河在保定府东鹿县南三十里,距北京三百八十里。又按《史记》,光武北至蓟州,蓟州反应王郞,光武南走,至滹沱河,以冰渡。[30]215

太子河,在木厂铺五里。《史记》称燕太子丹走,死于衍水,即此也。[30]511

这是李海应作为朝鲜使臣出使清朝所写,他用《史记》印证到中国后所经过的地方在历史上发生的事情而兴奋,当然在内心里也有某种自豪感。

借用《史记》中司马迁对历史现象的评价来品评当前本国社会现象的,举两例以证明之。成三问《洪州成先生遗墟碑》:

今累百岁,而人之歆叹慕尚,皆欲百其身者,顾在此而不在彼。岂史迁所谓“其重若彼,其轻若此者哉!”岂不以天理民彝极天罔坠,不可以威武铄。[31]213a面

再如《高丽史节要》:

中郎将房士良,上时务十一事……四曰:“司马迁曰:‘用贫求富不如工,工不如商,刺绣文不如依市门。臣亦以谓四民之中,农最苦,工次之,商则游手成群,不蚕而衣帛,至贱而玉食,富倾公室,僭拟王侯,诚理世之罪人也。’”窃观本朝,农则履畋而税,工则劳于公室,商则既无力役,又无税钱,愿自今其纱罗绫段绡子绵布等皆用官印,随其轻重长短逐一收税……[32]2524-2525

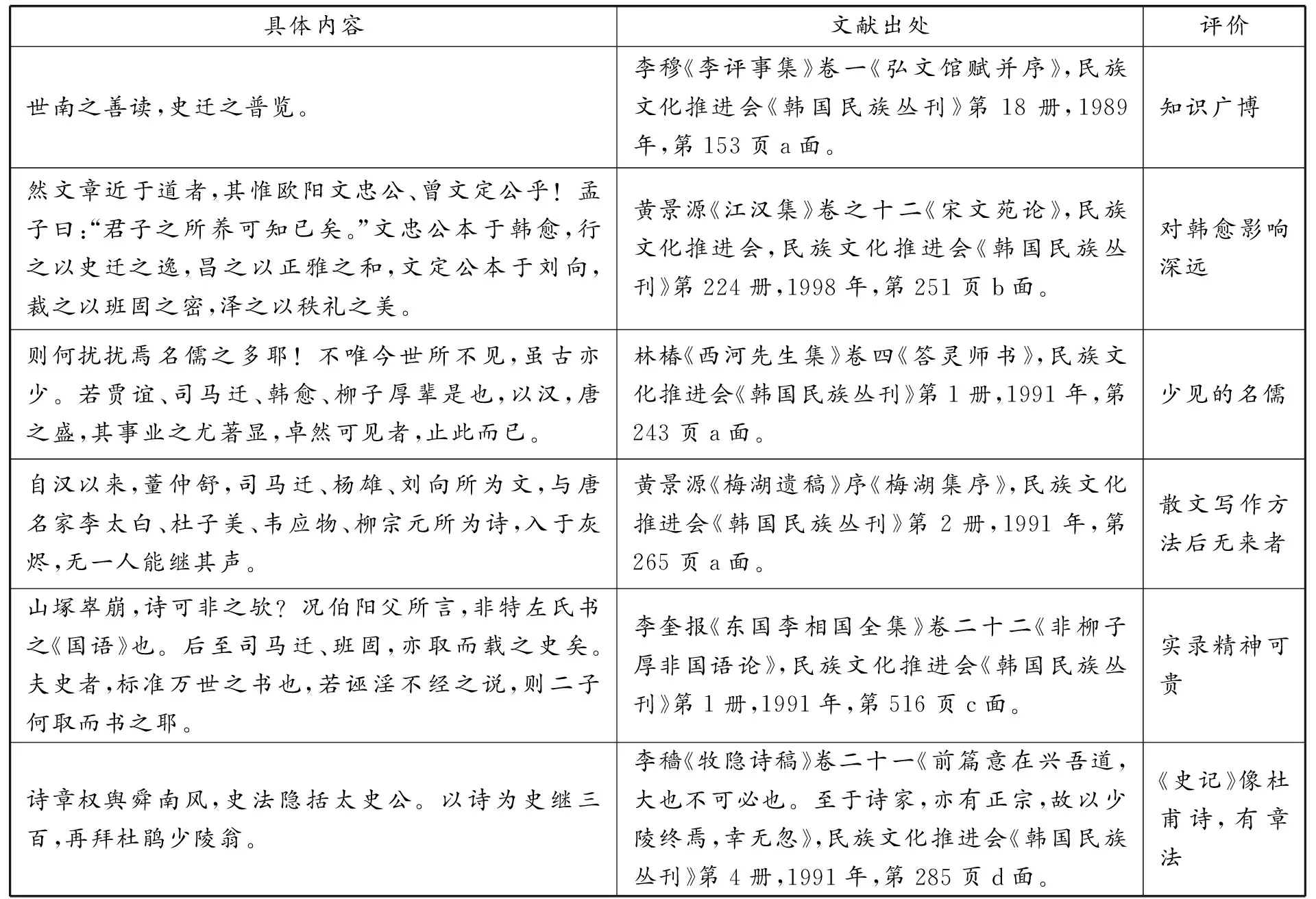

表1 朝鲜半岛古典文献评价司马迁及《史记》统计表

这些称赞性质的文献资料从司马迁的个人品质、《史记》的写作方法、对后世的影响几方面展开。也有部分学者对司马迁既有赞扬也有批评,如尹淮《送忠州曝晒别监吴奉教先敬诗序》:“昔太史公,足迹遍天下,石室金匮之书,作史记百三十篇。雄深雅健,荡奇伟,后之秉笔者,莫能出其范围之外,信乎良史之才矣!惜其学驳而不醇,概于道则有未也,君子不无憾焉。”[34]61

赵凯先生认为:李氏朝鲜文集中涉及《史记》的史论,多为专篇论文,专著极少,且以儒家价值观关注其中的历史人物与重要事件,以评论为主,较少进行史实考证。[35]4笔者认为这个评价很恰当,整体上说这一时代关于《史记》的史论确实如此。

四、结语

《史记》的传入,对古代朝鲜王朝的史官制度、对《史记》文本的研究和散文写作等方面产生了一定的影响,这对古代朝鲜民众认识民族来历、文人学习写作经验、统治阶层汲取统治经验大有裨益。

《史记》的传入,加强了半岛民众对箕子的认同感,在一定程度上为接受以儒家文化为主的汉文化奠定了基础。朝鲜半岛的史书关于箕子的有关记载和评论几乎都站在维护箕子的立场上,为此,有的文献甚至对中国史料提出了质疑。李氏朝鲜时期南龙翼编选的《箕雅》是朝鲜著名的三部汉诗总集之一,有着深远的影响,书名的字面意思是箕子后人的风雅,可见对箕子的认同感。

《史记》等中国史书传入古代朝鲜,不仅带动了统治者设立史馆编修自己史书的传统,也为半岛文人的历史写作树立了一个光辉的典范,《三国史记》《高丽史》等半岛著名史书在体例和写作方法上都模仿《史记》。朴趾源之子朴宗采在其著作《过庭录》中说:“先君得力专在孟子、马史,故气之发于文章者,可知其根基之所在也。”[36]4在这里马史是指司马迁的《史记》,朴趾源的写作深受马史影响。半岛文人也把本国的史官称为太史公,对《史记》开展批评时多为赞扬,较少批评,可见他们在内心深处认可司马迁。李氏朝鲜《史记》的刊本得到传播,在古文风气与“理学化”史学观念影响下,《史记》《汉书》的“事、文、义”成为被关注和利用的文本,并在文章写作与史实资料方面,产生了影响力。[18]235