中国新就业形态的主要特征与发展趋势

2020-09-22纪雯雯

纪雯雯

【摘 要】近年来,中国经济发展处于新旧动能转换期。一方面,大数据、人工智能等新一代信息技术驱动的数字经济持续上行;另一方面,劳动力和资源要素驱动的传统经济缓慢下行。中国数字经济发展令人瞩目,相关领域逐渐成为新就业的沃土,新增就业数量持续上升。2020年受新冠疫情冲击,经济下行压力显著加大,许多线下产业停摆或恢复缓慢,而新就业形态顺势崛起,无疑缓解了传统经济中吸纳就业不足的问题,发挥了就业蓄水池和稳定器的作用。本文聚焦数字经济背景下中国新就业形态的发展现状,结合相关理论,进一步分析未来可能的发展趋势。

【关键词】数字经济;新就业形态;新技术;新业态;新趋势

根据中国信息通信研究院历年发布的数据,2002—2019年间,中国数字经济总量从1.2万亿元增加到35.8万亿元,其中以新产业、新业态和新商业模式为代表的数字经济增加值2019年达到28.8万亿元,相当于GDP 的29%。数字经济在中国国民经济中的地位进一步凸显。2014—2019年数字经济对GDP增长的贡献率始终保持在50%以上,其中2019 年数字经济对GDP 增长的贡献率达到67.7%,超越部分发达国家水平,显著高于中国三次产业对经济增长的贡献,成为带动中国国民经济发展的核心关键力量。

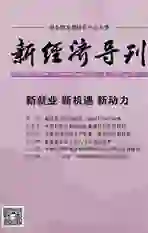

与数字经济上行形成鲜明对比的是中国经济增速一直处于缓慢下行。如图1所示,全球金融危机以来,中国GDP 增长率从2007年的14.2% 下滑到2014年的7.3%。2015年供给侧结构性改革正式启动。2019年中国全年GDP超99万亿元,增速为6.1%,较2015年下降0.9%。根据奥肯定律,经济下行必然会给就业带来巨大压力。然而数据显示,同期城镇新增就业人数反而从1204万稳步上升到1352万人。2020年受新冠疫情的影响,中国一季度GDP呈现负增长,而根据人社部的预计,2020年新增就业人数依旧保持在1000万人以上。蓬勃发展的新就业形态无疑成为稳就业的重要支撑。

一、中国新就业形态发展的特征事实

就业是民生之本、财富之源。“新就业形态”概念首次出现于中共十八届五中全会公报(2015年10月29日通过)。2019 年,国务院《政府工作报告》首次将就业优先政策置于宏观政策层面,旨在强化各方面重视就业、支持就业的导向。发展数字经济,加强对新就业形态的支持,既保障城镇劳动力就业,也为农业富余劳动力转移就业创造空间,将成为中国优化就业结构、实现稳定就业目标的重要选择。经过几年的发展,新就业形态呈现以下特征事实。

(一)数字经济中的新就业成为拉动中国就业增长的重要动力

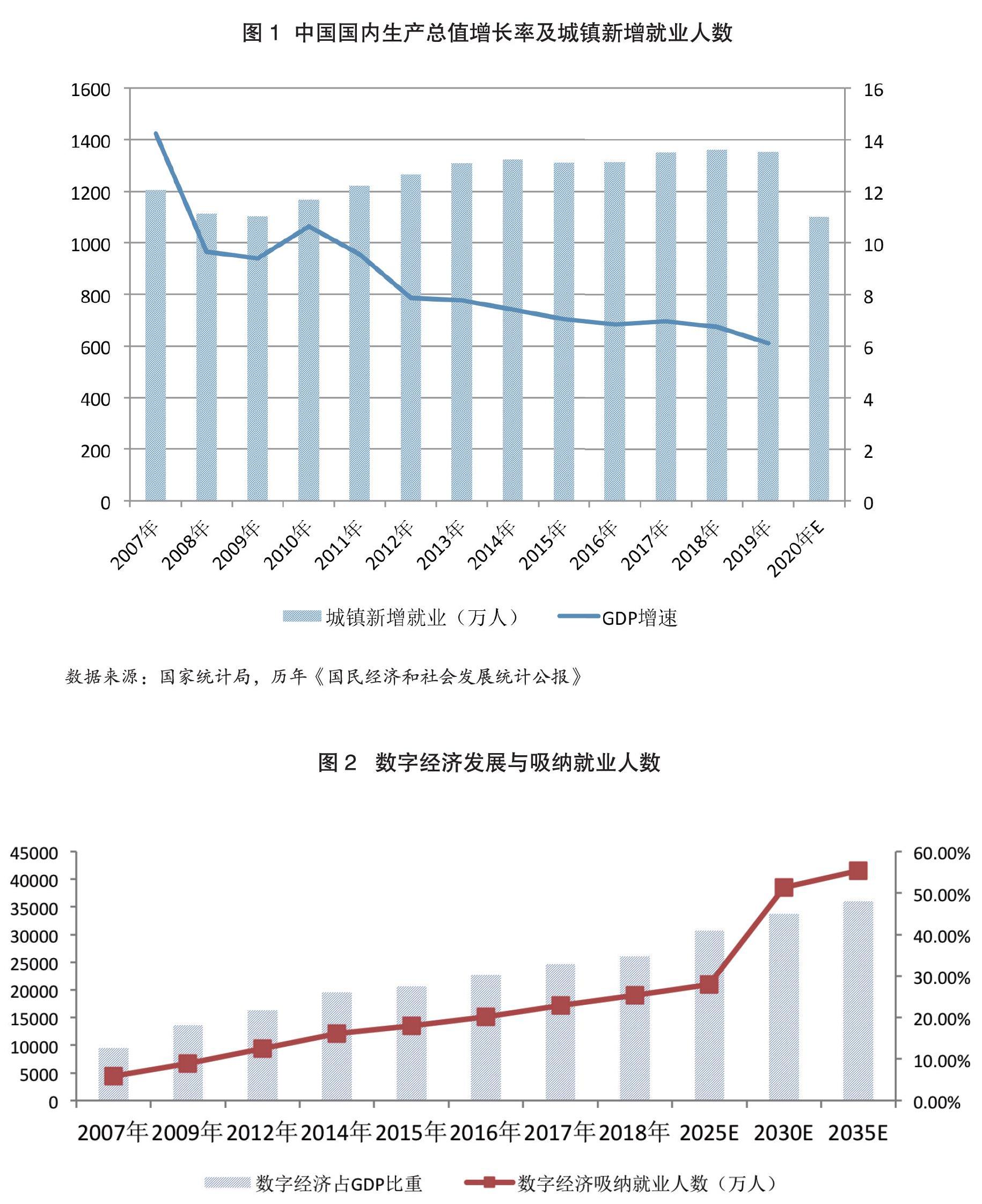

中国信通院测算数据显示(见图2),2007年中国数字经济占GDP比重为14.7%,吸纳就业人数4411万人。十几年来,数字经济继续保持规模化高速扩张态势。2018年数字经济规模达到 31.3 万亿元,按可比口径计算,名义增长20.9%,占GDP 比重为34.8%,数字经济领域就业岗位为1.91 亿个,占当年总就业人数的24.6%,同比增长11.5%,显著高于同期全国总就业规模增速。波士顿咨询公司(BCG)预测,2035年中国整体数字经济规模接近16万亿美元,数字经济渗透率为48%,总就业容量达4.15亿。新就业形态既推动传统就业升级,也带来新增就业。初步统计结果显示,新就业中每100个就业人口中,72个为升级原有就业,28个为新增就业岗位。

(二)数字经济吸纳就业呈现“3-1-2”结构特征

随着数字产业化发展,数字经济吸纳就业能力显著提升。2018 年中国数字经济就业岗位为1.91 亿个,占当年总就业人数的24.6%,同比增长11.5%,显著高于同期全国总就业规模增速。此外,数字经济对就业结构造成巨大影响,从产业就业结构看,第三产业的就业比例将持续上升,第一产业将进一步提高规模化、集约化、智能化水平以及农业劳动生产率,更多的农业劳动力将会被农业自动化释放出来。第二产业(传统制造业)就业规模将持续降低。

2018 年,第一产业数字化转型相关岗位约有1928 万个,占第一产业总就业人数的9.6%,占比提升约2%。第二产业数字化转型岗位为5221 万个,占第二产业总就业人数的23.7%,占比提升约1.4%。第三产业数字化转型就业岗位约13426 万个,占第三产业总就业人数的37.2%,占比提升约4%。可见,第三产业数字化转型岗位占比提升最快,第二产业占比提升最慢,数字经济吸纳就业呈现出“3-1-2”的结构特征,因为第三产业劳动力数字化转型难度最小,第二产业劳动力数字化转型难度最大。

(三)新就业持续优化劳动力市场技能结构

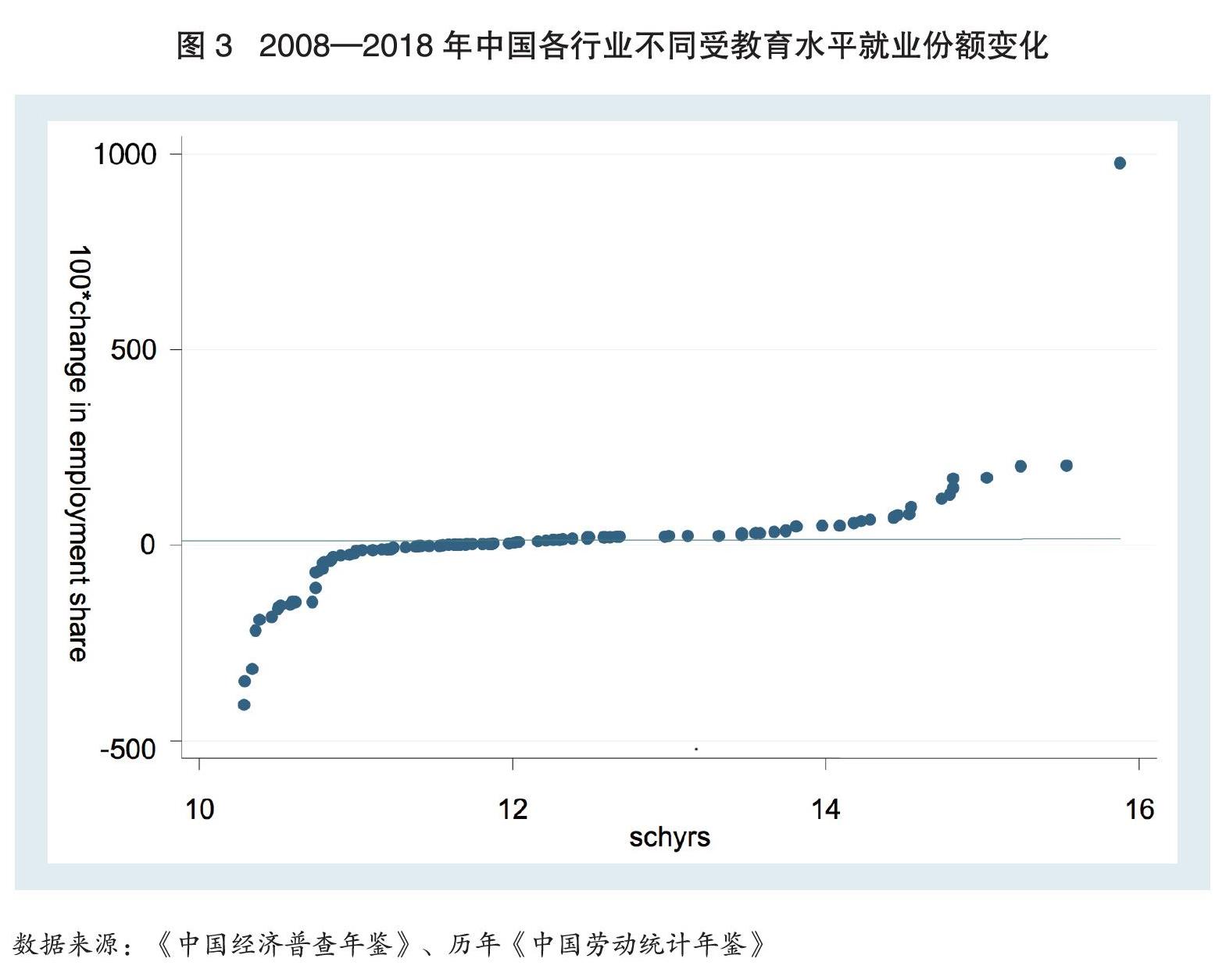

随着技术进步,当代高收入国家呈现出明显的就业极化现象(又称“空心化”)[1],表现为低技能就业岗位占比向上极化,高技能就业岗位占比呈现向上极化。中等技能岗位就业比重逐步下降(Wolfgang Keller,2019)[2]。这种现象在20世纪80年代的德国、21世纪初的欧盟及英国均曾出现(Dustmann, Ludsteck & Schonberg, 2009; Goos & Manning,2007; Goos, Manning & Salomons,2009)[3][4][5]。从2008—2018年,中国高技能劳动力就业占比从6.8%增长到30.34%,平均增幅达2.14%;中等技能劳动力就业占比从12.5%增长至31.38%,平均增幅达1.72%;低技能劳动力就业占比从80.8%下降至38.28%(注:高技能劳动力就业占比是指受过大学专科及以上教育的就业人员占全部就业人员的比重;中等技能劳动力就业占比是指受过高中教育的就业人员占全部就业人员的比重;低技能劳动力就业占比是指初中及以下教育的就業人员占全部就业人员的比重)。在数字经济浪潮中,随着新就业形态不断涌现,中国劳动力市场并未出现就业极化的现象和趋势。图3显示的是2008—2018年中国各行业不同受教育水平就业份额变化。整体而言,随着劳动力技能水平的提高,就业呈现向上极化,然而,不同技能水平表现有所不同。在低技能就业岗位区域,随着受教育水平上升,就业份额减速逐渐放缓;高技能就业岗位随着技能水平上升,就业份额以边际递增的趋势向上极化;在中等技能岗位区域,随着技能水平上升,就业份额以较为缓慢的线性趋势呈现向上极化。未来,随着数字技术进步,中国新就业发展对劳动力市场结构的影响将受到“教育与技术的竞赛”(克劳迪娅·戈尔丁等,2015)[6]的影响。

(四)新就业群体受教育水平显著提升

从新就业群体的受教育结构来看,2016年中国的网络平台专职司机中55.1%为高中教育程度,20.7%为高等教育程度;兼职司机中,43%为高中教育程度,44.8%为高等教育程度,比例也大大高于全国就业人口相应比例[7]。中国劳动关系学院职工调查报告课题组于2019年5月—7月对途家在线信息技术(北京)有限公司进行了半结构式访谈调研,结果显示,途家员工大多数为本科学历,而且占据公司人数1/4的互联网技术岗位均是硕士学历,客服岗位基本是专科学历,目前尚未拥有博士学历的员工。总体来看,学历层次与岗位要求直接相关,国际人才主要集中在海外事业部,其中60%以上都是具有海外学习经历的国内人才,受教育水平达到硕士及以上。其国际化还体现在多元国籍的人才结构上,包括香港籍、台湾籍以及外籍新就业群体。

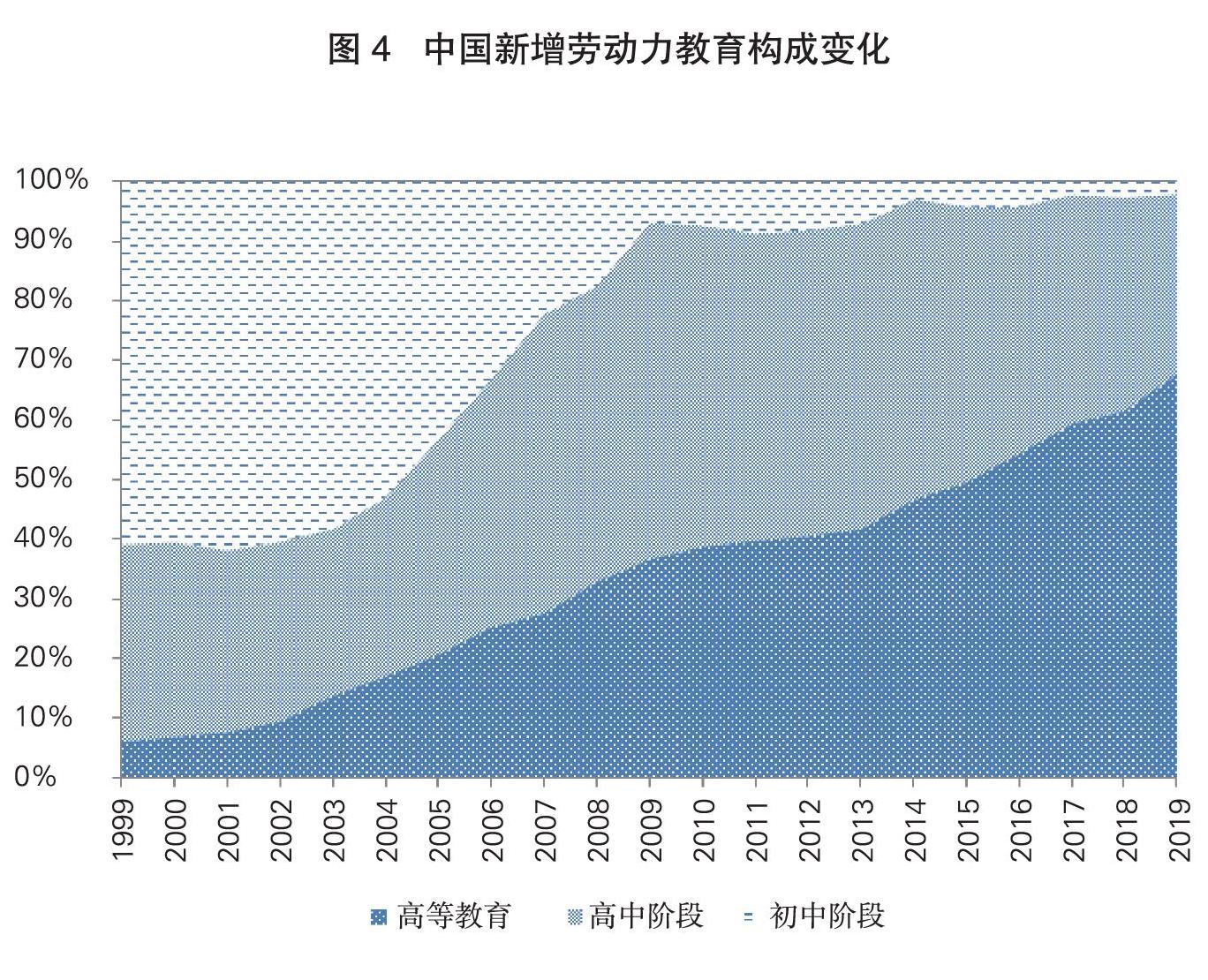

从新增就业群体受教育结构来看,如图4所示,1999—2019年进入劳动力市场的高等教育毕业生由84.8万人增加到834万人,增幅为883.5%;未升学直接进入劳动力市场的高中毕业生从1999年的458.5万人先上升至2009年的819.2万人,随后又呈现下降趋势,到2019年降至371.24万人;中等职业教育毕业生从350.1万人增加到2012年674.9万人,随后降至493.47万人;初中教育毕业生从841.9万减少到125.3万人,降幅达82.71% 。在2001年前,新增勞动力还以初中教育水平为主,并且这一比例持续上升,2001年达到61.8%并在随后迅速降低,2012年新增劳动力初中教育构成仅为8.1%。新增劳动力为高中教育水平占比在2009年达到56.5%,随后逐渐下降,而这当中又是以中等职业教育水平为主。与此趋势截然相反的是受过高等教育的劳动力显著增加,从高等教育扩招后第一批大学生进入劳动力市场(2002年和2003年)的13.8%和17.1%增加到2019年的67.8%。在中国的城镇劳动力市场上,新增劳动力受教育程度由初中毕业生为主演变为以高等教育毕业生为主。根据北京大学公布的2019年毕业生就业质量年度报告,北京大学硕博毕业生的灵活就业比重都在增加,其中2019年硕士毕业生灵活就业比重达到42.44%,较2018年上升4.01%;博士毕业生灵活就业比重为25.67%,较2018年上升3.11%[8]。

(五)就业方式、就业渠道灵活多样

平台经济、共享经济、众包、众创等新业态新模式的快速发展,引发就业深刻变革,除了产生传统的雇佣型就业外,还催生了自主创业、自由职业、兼职就业等灵活就业新模式。根据中国社会科学院人口与劳动经济研究所发布的《人口与劳动绿皮书(2017)》数据显示,中国“灵活用工”复合增长趋势由2013年的2.7%增长至2017年的9.1%,成长态势良好,走势上升明显[9]。数字技术、互联网平台等打破了传统组织边界,向个体提供市场、研发、生产等资源,降低个体进入市场的壁垒,个体不必进入传统企业就可以从事经济活动,相应地,就业形式变得更加灵活多样,成为吸纳就业的重要途径。数字经济新就业平台主要包括众包和零工两大类。根据工作任务指向性,众包分为指向特定个人的自由职业群体(如抖音)和指向人群的微任务处理平台(如猪八戒网和Amazon MTurk)。根据工作任务指向性,零工分为指向特定个人的零工和指向人群的微任务处理平台,其中指向个人的零工行业特征较为明显,比如住宿餐饮行业的Airbnb、交通客运行业的滴滴、物流业的快递小哥、家庭和个人生活服务行业的58同城等。

(六)技术进步创造工作岗位,各类岗位需求量差异较大

麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute)发布的报告称,随着科技的进步,未来全球大概有3.75亿人口将面临重新就业,其中中国占1亿,将近1/3,岗位创造数量高于美国、德国、墨西哥和日本,低于印度。如图5所示,在创意人员(艺术家、设计师、娱乐业从业者、媒体工作者)大类中,中国岗位需求将增长85%;在技术专家(计算机工程师、专家)大类中,中国岗位需求将增长50%;在教师(学校教师、高等教育及其他教育行业专业人士)大类中,中国岗位需求将增长119%;在经理及管理人员大类中,中国岗位需求将增长40%;在建筑人员(建筑工程师、建筑工人、安装及维修人员)大类中,中国岗位需求将增长9%;在医护人员(医生、护士、医师助手、药剂师、理疗师、保健员、保育员以及保健技师)大类中,中国岗位需求将增长122%;在专业人士(客户经理、工程师、商业及金融专家、律师及法官、数学专家、科学家以及学者)大类中,中国岗位需求将增长26%;在可预测环境中进行物理活动的工作(机器安装修理人员、安保服务、博彩业从业者、洗碗工、清洁人员、食物准备工人)大类中,中国岗位需求将下降4%;在社会互动(包含餐饮服务人员、零售及线上销售人员、一对一理疗师、娱乐业服务员、造型师、酒店及旅行相关从业者)大类中,中国岗位需求将增长36%;在难以预测环境中进行物理活动的工作(特别领域的机械工人、紧急应急人员、搬运工、机器安装及维修工人、农业从业者、交通维修人员、建筑清洁工人)大类中,中国岗位需求将增长12%。

二、数字经济对新就业的影响机制

数字经济发展通过三种机制影响新就业的未来趋势(纪雯雯,2017)[10]:

(一)互补效应或替代效应

数字经济有两种趋势:一种是沿着以往技术进步的路线,对低技能劳动、重复性劳动进行替代;另一种是为了安全、高效而对已有工作进行反应和协同的技术,比如协作机器人,不是替代人类工作,而是提高人类工作的生产力,同时降低工作场所的伤害风险。

(二)规模效应

作为一种新的虚拟的生产要素,数据以更低的成本加速新企业涌现,并开辟新的经济增长空间。一方面随着新经济规模不断扩大,相应派生出新的岗位需求;另一方面,利用数据创业的企业,创造出许多新工作岗位,比如大数据运行平台。

(三)匹配效应

借助高效的运算,数字经济有效的信息平台避免了传统劳动力市场中的供求信息不匹配。数字经济将借助互联网、大数据等新技术,时时共享信息,动态匹配供求信息,以更为灵活的用工方式创造各种工作机会。

三、中国新就业形态的发展趋势

过去劳动力市场中的工作岗位就像是一个个的小盒子,严丝合缝地嵌套在企业的大盒子中,小盒子里坐着适合该工作岗位的员工。相应的劳动力市场制度需要从工资、工时、招聘、解雇程序、就业保障等方面给出统一的标准,就像用砖头盖房子,虽然费时费事,但可以造出坚固稳定的房屋。未来劳动力市场,大盒子套小盒子的时代已经一去不复返,新就业形态将呈现一种开源模式。

(一)新职业、新岗位、新人才不断涌现

2018 年12 月,中央经济工作会议将5G、人工智能、工业互联网、物联网等纳入新型基础设施建设,即“新基建”。2020 年4 月20 日,国家发改委明确新型基础设施的范围,包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三大类。新基建可以增加就业、刺激消费和生产,新基建的加快推进,将涌现出许多新产业、新业态、新模式,也将催生更多的新职业和新岗位。

自颁布《中华人民共和国职业分类大典》(2015年版)以来,先后于2019年2月、11月以及2020年6月进行了三批新增职业修订,共发布38个新职业。随着数字经济的深入发展,未来会孕育更多新职业,同时政府将加大支持灵活就业,为新就业形态开启顶层制度设计。2020年7月,国家发改委等13个部门联合公布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带動扩大就业的意见》,共同支持各种类型的新就业形态。如图6所示,产业方面包括平台化发展生态和虚拟化产业集群带来的新就业;行业方面包括数字技术与教育、医疗、办公以及公共治理深度融合后产生的一系列新就业;企业方面包括传统企业数字化转型过程中的新就业;新技术方面包括智能化、自动化以及无人化技术进步过程中的新就业;个体新职业方面包括借助新技术、新业态的市场化劳动参与认定;新就业方式包括创业型就业以及弹性分时就业、副业就业以及多点执业;共享平台方面包括从服务共享新就业扩大到生产力和生产资料共享新就业;生产要素方面包括数据建设和数据流通过程中的新就业。

(二)应用技术全面渗透,替代效应与互补效应并存

据清华大学发布的《中国人工智能发展报告2018》,截至2018 年6 月,中国人工智能企业数量达1011 家,位居世界第二,中国人工智能领域的投融资占全球的60%,成为全球人工智能投融资规模最大的国家。人工智能在提高企业生产效率和人们生活便利性的同时,减少了许多重复性强、技能性低的就业岗位,改变了劳动力结构,对劳动力需求产生了负面冲击。2016 年世界银行发布的《世界发展报告》显示,目前中国有55%~77%的就业将因技术水平较低而被自动化或人工智能取代。

孙文凯等(2018)[11]参考Frey 等(2017)的思路,基于1990、2000 和2010 年三次全国人口普查数据,估算出中国城镇就业分布的19 个大行业的就业替代率,再通过加总来估计大致的总替代规模。该就业替代率指标是中国目前衡量人工智能对劳动力市场的影响程度的重要指标,具备权威性和前瞻性。该研究的估算结果表明(见图7),在中国各行业的就业替代率中,房地产业的就业替代率最高,为0.888,说明房地产业中88.8%的城镇就业人口存在被替代的风险。交通运输、仓储及邮电通信业,住宿和餐饮业,电气、燃气及水的生产和供应业的就业替代率也在0.6 以上。这些行业的程式化和重复性较高,被替代的概率较高。此外,中国城镇劳动力市场的总体就业替代率为0.45,与美国预测的0.47 相近。就业替代率高于0.45 的行业还有建筑业(0.59),批发和零售业(0.5706),金融业(0.5654),农林牧渔业(0.54)及水利、环境和公共设施管理业(0.53)等5 个行业。而就业替代率较低的有文化、体育和娱乐业(0.2295),信息传输、计算机服务和软件业(0.2),科学研究、技术服务和地质勘查业(0.13),教育业(0.088)等,这些属于服务业,对知识和技能的要求较高,被替代的概率较低。2017 年,中国制造业的就业人数占比为28.1%,服务业的就业人数占比为44.9%(国家统计局,2018),可见,就业替代率较低的行业在中国的就业占比仍然不高。

(三)灵活稳定、兼容并包的劳动力市场逐渐形成

伴随着经济制度转型、产业结构升级以及技术进步,中国劳动力市场也逐渐从制度性分割、工作场所分割[12]以及线上线下分割[13]趋向兼容并包。从中共十八届五中全会公报第一次提出“新就业形态 ”的概念以来,政府从顶层设计上不断强化政策支持力度,打通新就业入市路径,兼容并包的劳动力市场逐步形成。

政府连续五年对新就业形态发展及未来趋势进行政策调控。2016年以新就业形态作为产业结构转型过程中的劳动力“蓄水池”,以此进行就业指导。2017年以新就业形态作为创业带动就业的方式,以包容审慎的态度进行管理。2018年以新就业形态作为增量就业促进的渠道,以调节手段进行放松管理。2019年以“互联网+”推动行业转型发展,继而促进新就业涌现。2020年新冠肺炎疫情防控过程中,新就业形态脱颖而出,顺势成为就业的稳定器,一些地方还出台了国家级领军人才认定政策,以“各显其能,各得其所”打通各行业各类人才的晋升通道。未来应在新就业形态劳动者法律保障、保护好消费者合法权益等方面,把法律短板及时补齐,在发展中不断完善[14]。

(四)构建新时代和谐劳动关系

第一次工业革命时期,英国曾出现劳资冲突上升、劳动关系恶化等情况。统计表明,1741—1760年间,英国劳资冲突达到57起,此后到1780年的20年间猛增到113起,而1781—1800年的20年间上升到153起[15]。随着英国工业生产能力逐渐达到巅峰以及各行业全国性工会联合会先后成立,工人在与雇主进行讨价还价过程中的地位也不断改善,为劳资关系缓和创造了良好的条件。技能型工人开始要求降低工作时间强度,实行每日9小时工作制,每周的工作时间从59小时缩短至54小时,工资也得到了提升。1929年全球经济危机时期,美国失业人员达到1700多万,实施罗斯福新政(The New Deal)的第一项措施就是稳就业。一方面扩大新增就业,启动以工代赈的基建工程,争取中小企业主支持,以此带动新增就业;另一方面保障已就业岗位,采取《公平劳动标准法》(又称《工资工时法》),它的主要条款包括每周40小时工时,每小时40美分最低工资,以此保障劳动者的经济利益。在一系列措施的有效实施下,美国经济开始缓慢恢复,人民生活得到改善。

立足新时代,中国工会十七大报告强调,“要推动建立适应新业态的用工和社保制度,建立健全互联网平台用工等新就业形态劳动标准体系。”

中国的劳动标准正在从生存型向质量型转变,平衡工作和生活、就业发展以及消除就业歧视成为目标诉求。通过分析数字化发展指标与就业及劳动关系指标之间的相关性,可以对未来构建新时代和谐劳动关系有所启示。本文借助世界银行衡量数字鸿沟采用的指标,行业层面选取每百万人拥有电脑数代表数字化程度;选取行业就业占比和女性就业占比代表就业指标;选取每周工作时间和人均月工资代表劳动关系指标(纪雯雯等,2019)[16]。采用皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)分析数字化程度与就业及劳动关系的相关性,这一方法并不能得出因果性结论,但有助于我们把握相关趋势。结果如图8所示,随着各行各业人均数字化程度提高,人们的就业未被毁灭,反而工作时间将会缩短,并且收入上升。这无疑从另一个方面证明了科技向善,未来数字经济将带来更加多元化的就业形态和更高的就业质量。本文随后又将“每百万人拥有电脑数”指标换成“在人力资源管理方面使用信息化管理的企业占使用信息化管理企业比重”,以及“员工培训占使用互联网企业的比重”,代表企业数字化程度,结果保持一致,人力资源管理信息化与周工时负相关,员工培训比例与周工时负相关,并且在10%的水平上显著,也就是说企业人力资源管理信息化和培训有利于降低工作时间。

地区层面选取电子商务交易额代表数字经济发展程度;选取地区就业人数和女性就业占比代表就业指标;选取基层工会组织数和年度工会劳动争议调解委员会受理劳动争议件数,代表工会服务和劳动关系指标。皮尔逊相关系数分析结果如图9所示,数字经济发展与地区经济发展和就业人数呈现出显著的正向相关关系,这也与经济逻辑保持稳健的一致性。在工会服务和劳动关系方面,数字经济发展与工会服务呈现显著正相关,这与中华全国总工会大力推行“互联网+”工会服务成效一致。与此同时,结果也显示,数字经济发展与女性就业负相关,与劳动争议数显著负相关,这些无疑是未来构建新时代和谐劳动关系的重点工作方向。

注释

[1] WORLD BANK.World Development Report 2016: Digital Dividends [R].Washington DC,2016.

[2] Wolfgang Keller,Hale Utar. International trade and job polarization: evidence at the worker-level[R].NBER Working Paper No. 22315,2019.

[3] Dustmann and Schonberg.Training and Union wage[R]. IZA working paper No.1435,2009.

[4] Goos.M.,Manning. A. Lousy and lovely jobs: The rising polarization of work in Britain[J]. Review of Economics and Statistics,2007(89):118-133.

[5] Goos.M.,Manning. A,Salomons A. Job polarization in Europe[J]. The American Economic Review,2009(2):58-63.

[6] [美]克勞迪娅·戈尔丁,[美]劳伦斯·凯兹 著,陈津竹,徐黎蕾 译.教育与技术的竞赛[M].北京:商务印书馆,2015.

[7] 纪雯雯.数字经济下的新就业与劳动关系变化[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[8] 北京大学.2019年北京大学毕业生就业质量年度报告[R]. 北京大学招生办,2019.

[9] 张车伟,等.人口与劳动绿皮书(2017):中国人口与劳动问题报告No.18—新经济新就业[M]. 北京:社会科学文献出版社,2017.

[10] 纪雯雯.数字经济与未来的工作[J].中国劳动关系学院学报,2017(6):37-47.

[11]孙文凯,郭杰,赵忠,汤璨.我国就业结构变动与技术升级研究[J].经济理论与经济管理,2018(6):5-14.

[12] [美]托马斯·寇肯,哈瑞·卡兹,罗伯特·麦克西 著,王侃,等译.美国产业关系的转型[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2008.

[13] 纪雯雯,赖德胜.网络平台就业对劳动关系的影响机制和实践分析[J].中国劳动关系学院学报,2016(4):6-16.

[14] 张晓松,邹伟. 习近平谈“新就业形态”:顺势而为、补齐短板[EB/OL]. http://www.xinhuanet.com/politics/2020lh/2020-05/23/c_1126023919.htm,2020-05-23.

[15] 刘金源.《反结社法》与英国工业化时期的劳资关系[J].世界历史,2009(4):52-61+160.

[16] 纪雯雯,赖德胜. 工会能够维护流动人口劳动权益吗[J].管理世界,2019(2):88-101.

(作者系中国劳动关系学院劳动关系与人力资源学院副教授。本文是中央高校基本科研业务费专项基金项目“数字经济、人力资本与创新增长”(编号:20ZYJS009),国家自然科学基金青年项目“高等教育扩张背景下人力资本配置与创新”(编号:71704179)的阶段性成果)