金朝六部分司和郎官架构考论

2020-09-22田晓雷

田晓雷

摘 要: 金朝六部延续了隋唐以来的分司架构,但与中原王朝不同,金朝以主事直接负责六部分司,并在分司下设诸科作为具体办事机构。除了常规的分司之外,金朝六部还有“六部所辖分司”,向兼掌政务、事务的方向发展。金朝六部延续了唐朝的四等官和勾检制度,以六部郎官为各部判官,以主事为各部勾检官。金朝六部分司和郎官架构虽然继承唐宋制度,但并非照搬,而是依据统治实际,因事制宜、因时制宜地进行设置,表现出鲜明的实用性色彩。

关键词: 金朝;六部分司;郎官;主事;四等官

金朝作为首个完全实行省部制度的北族皇朝,① 在六部机构和职员的架构和职掌偏重上,较唐宋有所不同。六部的组织架构上,张帆首先指出,金朝六部并无诸司的划分,六部郎官虽有简单的分工,但不分司治事,六部以诸科分理具体事务,这是金朝自身的制度特点,② 并且为元朝在形式上所继承。此后,郭威《金代户部研究》、③ 孙久龙《金代礼部研究》、④ 拙作《金朝吏部研究》⑤ 专门对六部中户、礼、吏三部的相关问题进行探讨。三人均认为金朝六部之下仍然存在诸司划分,其中郭威认为金朝户部分司与唐宋不同,只分为汉儿、女真两司;⑥ 孙久龙认为,礼部应存在如隋唐礼部四司的设置;⑦ 笔者则认为,吏部在分司上延续了隋唐吏部四司的设置,并以吏部主事分掌四司。⑧ 可见,目前学界在六部架构上,尤其是六部是否存在分司这一问题,存在较大争议,这一问题实有继续考察的必要。

笔者整理相关史料后发现,引起学界关于六部分司争论的焦点,主要源于学者各自对《金史·百官志》所载六部郎官和《金史·百官志·六部所辖诸司》所载六部辖下诸机构性质的认识不同。因而,笔者拟从《金史·百官志》六部官制的编纂情况和其他史籍的相关记载对金朝六部郎官、分司设置情况进行重新考察,力图通过这些讨论,揭示金朝六部官制的设置特点,以及其所具有的北族皇朝政治特征。

一、《金史·百官志》六部条之编纂

金朝六部机构、职官的架构,基本载于《金史·百官志》。因此,欲探明金朝六部分司的存无,有必要对《金史·百官志》六部条的编纂情况做一考察,并断定其所记官制的年代。国内学者一般依《金史·百官志·序》“海陵庶人正隆元年罢中书门下省。止置尚书省。自省而下官司之别,曰院、曰台、曰府、曰司、曰寺、曰监、曰局、曰署、曰所,各统其属以修其职。职有定位,员有常数,纪纲明,庶务举,是以终金之世守而不敢变焉”的记载,认为《金史·百官志》所载官制是正隆元年(1156)官制改革后的官制。参见白钢主编,李锡厚、白滨著:《中国政治制度通史·第七卷·辽金西夏》,人民出版社1996年版,第267页;程妮娜:《金代政治制度研究》,吉林大学出版社1999年版,第120页。日本学者三上次男认为《金史·百官志》是以明昌官制为基础,综合历代沿革情况写定。参见三上次男:『金史研究二·金代政治制度の研究』、中央公論美術出版、1972年、192-194頁。

关于《金史·百官志》的修纂,陈学霖、王明荪、张博泉等通过对《金史》史源的梳理,认为是元朝史官据王鄂所撰《金史稿》修订。 陈学霖:《〈壬辰杂编〉与〈金史〉史源》,《台大历史学报》,1990年第15期;王明荪:《金修国史及金史源流》,《书目季刊》(台湾),1988年第22卷第1期;张博泉:《金史论稿》第一卷,吉林文史出版社1986年版,第6-10页。 邱靖嘉据《金史·百官志·序》中对金朝大定、明昌、泰和时期官员数量记载的系统性,进一步推测王鄂《金史稿·百官志》源于金朝官修《国史》之《百官志》。 邱靖嘉:《〈金史〉纂修考》,中华书局2017年版,第171页。

然而,笔者耙梳史料后发现,元朝史官至少在《金史·百官志》六部条的修纂上,不仅取材于《金史稿》,同时还参考了部分金修纪传体《国史》和其他史籍。《金史·百官志》六部条是以《金史稿·百官志》为蓝本,综合多种史籍记载修订而成的。

《金史·百官志》六部条中,多以小注形式记述相关职官的设置沿革。如《金史·百官志·吏部》载“郎中二员,从五品。天德二年,增作四员,后省。员外郎,从六品。天德二年,增作四员,后省”;《金史》卷五五《百官志一》,中华书局1975年版,第1220页。 《金史·百官志·户部》载“郎中三员,从五品,天德二年置五员,泰和省作二员,又作四员,贞祐四年置八员,五年作六员”。 《金史》卷五五《百官志一》,第1232页。 天德二年(1150)是海陵即位之初,这种记述表明元朝修纂《金史·百官志》时,史官见到了关于金朝早期官制的记载,但记录情况比较零散。这些元人所见的关于金朝早期官制的记载,很可能源自金修《国史》的部分内容。元末苏天爵曾言:“金亦尝为《国史》,今史馆有太祖、太宗、熙宗、海陵本纪。”(元)苏天爵著,陈高华、孟繁清点校:《滋溪文稿》卷二五《三史质疑》,中华书局1997年版,第423页。 可见,元朝史馆保留了相当数量的金修《国史》遗稿。金朝灭亡后,所修纪传体《国史》在元朝继续流传。元顺帝至正三年(1332)修宋、辽、金三史时,苏天爵亦曾以所看到的金修《国史》等材料为依据,向总裁官欧阳玄递交《三史质疑》作为修史参考。因此,《金史·百官志》六部官制小注中对于海陵及之前官制沿革的零星记载,可能直接取材于这些保存在元朝史馆的金修《国史》残本和其他关于金朝早期官制的资料。

除金修《国史》外,《金史·百官志》六部条,还可能源于其他史籍。如《金史·百官志》兵部下,详细记载了金朝给马制度,并明确记载“此《天兴近鉴》所载之制也”。 《金史》卷五五《百官志一》,第1234页。 再如吏部下列封爵國号“蒋”后有注“《士民须知》云,旧为葛”。 《金史》卷五五《百官志一》,第1229页。 户部员外郎下小注“《泰和令》作二员,后增一员”, 《金史》卷五五《百官志一》,第1233页。 可知,《天兴近鉴》《士民须知》《泰和令》都是《金史·百官志》六部条的史源。 元朝建立后,一度沿用《泰和令》,元修《金史》时距元朝废用《泰和令》时间不久,《泰和令》所载内容应被元朝史官所直接参考。2008年,日本学者宫纪子在『對馬宗家舊藏の元刊本“事林廣記”につぃて』一文中,列出所见“对马宗家本”《事林广记》之别集卷七,其格式“均为 13 行,内容为《封官品格》、《帝胄荣封》、《勋封食邑》、《补转官资》、《职官加迁》”,皆为金朝规定。其中部分内容为其他版本所无,宫纪子推测此部分内容可能来自于陈元靓所见传至江南之《泰和律令》。对马本《事林广记》的发现,表明《泰和律令》所载内容流传甚广,加之元初一度沿用《泰和律令》,因此元朝史臣必定知晓其内容。参见宮紀子:「對馬宗家舊藏の元刊本“事林廣記”につぃて」、『東洋史研究』、第67巻第1號、2008年6月。

应当注意的是,《金史·百官志》六部条中正文与注文之间在内容上存在明显差别:正文记载职官及其官属的名称、员额、品级和职掌;注文记载沿革。前引《天兴近鉴》《士民须知》《泰和令》均载于注文。这说明,《金史·百官志》六部条在编纂上,除《金史稿》外,还采用了其他一些史料,而这些其他史料恰恰载有不同时期金朝官制的变化。但因王鄂《金史稿》并未传世,《金史·百官志》中,包括六部在内的各类官制记述,哪些为王鄂旧稿,哪些为元朝史官新增,目前已无法深究。 邱靖嘉:《〈金史〉纂修考》,第171页。 因而,《金史·百官志》对于六部官制记载,当是王鄂及元末史官通过整理元朝存世的从金朝早期到末期各个时期的资料,并在其基础上进行的综合性记述。 这种编纂方式,也是《金史·百官志》作为正史《志》的体例所决定的。 《金史·百官志》所载六部官制是金朝六部制度的整体概况,并非某个特定时期的金朝六部职官架构。三上次男通过六部郎中的设置,认为《金史·百官志》所载六部官制是大定十四年(1174)或大定末年之后官制,并依据《金史·百官志》所载正文官制中的上限、下限认为其是以明昌官制为基础,综合历代沿革情况写定。单就《金史·百官志》所载六部官制来看,三上次男显然是忽略了《金史·百官志》的纂修方式和过程。参见三上次男:『金史研究二·金代政治制度の研究』、192-194頁。

二、金朝六部分司

六部下辖机构是作为六部政务的主要处理机构,关系到六部政务处理的方式和六部之内的权责分配。因而,六部下辖机构的研究是金朝六部研究中不可回避的问题。此外,金朝六部是否存在分司,是学界目前存在较大争议的一个问题。

(一)金朝六部分司的存无

张帆指出,金朝史籍中几乎不载六部分司的设置。《金史·百官志》正文中,六部尚书、侍郎以下仅设有郎中、员外郎等数名属官,其官称并无区别。虽然《金史·百官志》中,吏、户、刑三部郎中、员外郎有简单的职掌划分,但并不能说明金朝六部存在分司设置。金朝史籍中仅《金史·世宗纪》所载大定十七年(1177)“(世宗)诏诸大臣家应请功臣号者,既不许其子孙自陈,吏部考功郎其详考其劳绩,当赐号者,即以闻”, 《金史》卷七《世宗纪中》,第166页。 此处虽记吏部“考功郎”,专掌考课之事。但这不过是吏部“掌勋级酬赏、承袭用荫、循迁、致仕、考课、议谥之事”的吏部郎中之一,并非专门的考功司郎中。此外,他还指出,按《金国文具录》及《中兴小纪》《建炎以来系年要录》所载,金朝六部的建立是先建吏、户、礼三部,并与左右司通署分兼兵、刑、工三部事,最后才真正过渡到六曹。(宋)徐梦莘:《三朝北盟会编》卷二二一,引洪皓《金国文具录》,上海古籍出版社1987年版,第1595页;(宋)熊克撰,顾吉辰点校:《中兴小纪》卷一八,绍兴五年春正月条,福建人民出版社1985年版,第226页;(宋)李心传撰,胡坤点校:《建炎以来系年要录》卷八四,绍兴五年春正月条,中华书局2013年版,第1603页。 金朝六部建立过程如此曲折,复杂的六部二十四司体制也是金朝统治者难以骤然领会和接受的。 张帆:《金元六部及相关问题》,袁行霈主编,北京大学中国传统文化研究中心编:《国学研究》第6卷,第148页。 综上,他认为金朝废止了六部分司的设置。 张帆:《金元六部及相关问题》,袁行霈主编,北京大学中国传统文化研究中心编:《国学研究》第6卷,第147-148页。

然而,笔者耙梳史料后发现,张帆此说尚待商榷。首先,《金史·百官志》中虽未明载金朝六部分司名称,六部条小注下却明确记载了海陵天德二年(1152)吏部郎官一度增设四员,至于何时省归两员则没有明载。因而,《金史·世宗纪》中“吏部考功郎”的职掌与《金史·百官志》所载吏部郎中的职掌并非一一对应的关系,此处“考功郎”应指吏部考功司郎中。这说明,吏部一度设有吏部考功司。

此外,金末李俊民所撰《重修悟真观记》中载“泰和丙寅,奉祠部牒,披戴登坛,为大法师”,(金)李俊民著,吴广隆编审,马甫平点校:《庄靖集》卷八《重修悟真觀记》,山西古籍出版社2006年版,第440页。 另据河南宜阳崇真观存立的金《嵩州福昌县崇真观记》记载“绛人许希言者,输粟于大司农,得名于祠部,曰崇真观,伐石以志之”,(金)李纯甫:《嵩州福昌县崇真观记》,(清)谢应起等修,(清)刘占卿等纂:《河南省宜阳县志》卷一五《艺文志》,成文出版社影印清光绪七年刊本,1968 年,第1130页。 这两处记载了金代存有“祠部”。孙久龙据此认为,这两处记载表明金朝在章宗、哀宗时确于礼部之下设立“祠部司”这一机构。孙久龙:《金代礼部研究》,第39页。 《重修悟真观记》和《嵩州福昌县崇真观记》的原始碑文今已不存,唯《庄靖集》和《宜阳县志》所收。这两处记载能否反映金朝章宗、哀宗朝的真实状况,仍需仔细考辨。首先,元刻本《庄靖集》今已不存,今传《庄靖集》基本源自明正德刊本,而其源头为明初至正德的各类抄本和残存的元刻本。王树林:《金人别集传世版本叙考》,《南通师范学院学报》,2004年第3期。 可见,明初的各类抄本,在《庄靖集》的流传过程中起到了重要作用。《嵩州福昌县崇真观记》则仅载于《宜阳县志》,今本《宜阳县志》为光绪七年(1881)刊本,此本记录了自顺治十六年(1659)至光绪七年二百余年宜阳县诸事,所录《嵩州福昌县崇真观记》当为宜阳士绅们从他处抄录。由此,《重修悟真观记》和《嵩州福昌县崇真观记》所载内容,在流传过程中,都受到明清抄本的影响。这个过程中是否存在误抄,史载不详,尚难定论。从文体上看,《重修悟真观记》和《嵩州福昌县崇真观记》均属于记体文。唐宋以来,记体文撰写中采用比古、附古的写法也较为常见。刘珺珺:《论唐宋记体文的意义演进——以营造记为中心》,《南京大学学报》,2018年第2期。 加之,唐宋礼部的渊源本就来自于南北朝所设祠部。(唐)李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷四《尚书礼部》,中华书局2014年版,第108页。 李俊民、李纯甫二人在撰写中,存有以“祠部”代指礼部的可能。

除《重修悟真观记》和《嵩州福昌县崇真观记》外,现存的金代其他金石资料中所载的法师、寺观名号多由礼部以敕牒示下。如《盂县建福之院碑》所载“尚书礼部牒。据太原府盂县白土坡僧智悟状告,本院自来别无名额, 已纳讫合着钱数,乞立建福院名,勘会是实,须议给赐者。牒奉敕可特赐‘建福院,牒至准敕故牒”。(金)尹安祉:《盂县建福之院碑》,王新英辑校:《全金石刻文辑校》,吉林文史出版社2012年版,第130页。 再如现存于山西兴唐寺乡兴唐寺院,大定二年(1162)刊刻的《尚书礼部牒》所载“尚书礼部牒 尚书礼部牒平阳府:赵城县崇胜院僧法□状告,有本县郭下宝济社创修下院□□来别无名额,已纳讫合者钱数,乞立院名。勘会是实,须合给照者。系奉敕可特赐福胜院。系至准敕,故牒”。(金)佚名:《金·尚书礼部牒》,李国富、王汝雕、张宝年主编:《洪洞金石录》,山西古籍出版社2008年版,第36页。 可见碑刻所录颁发寺观名号的文书,均书“尚书礼部牒”,指明颁发机构为尚书礼部。因而,《重修悟真观记》和《嵩州福昌县崇真观记》这两处记载是否可以说明金朝在章宗、哀宗朝,礼部下设有“祠部司”这一机构,仍待进一步研究和新资料的发现。

金朝六部郎官的员额相比唐宋大为减少,六部所辖分司的直接长官不再为以往的六部郎官,而应该另由他官担任。林煌达指出,金朝六部主事已经完全脱离吏职,被明确列为职官。 林煌达:《从金代主事一职看边疆民族对中国官僚体系的影响》,张希清:《10—13世纪中国文化的碰撞与融合》,上海人民出版社2006年版,第561页。 主事作为从七品职官,其品级身份可以直接管理分司。其中,金朝吏部设有四位主事,分掌“知管差除、校勘行止,分掌封勋资考”及“选事”。 《金史》卷五五《百官志一》,第1232页。 这与《唐六典》所载吏部考功司、司封司、司勋司、吏部司的职掌几乎能够一一对应。 (唐)李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷二《尚书吏部》,第27页。 另据《金史·百官志》载户部设“主事五员,从七品,女真司二员,通掌户度金仓等事,汉人司三员,同员外郎分掌曹事”。 《金史》卷五五《百官志一》,第1233页。 户部分司虽缺乏史籍明载,但户部女真司二员主事“通掌户度金仓等事”,主事所掌确是户部分司司务。 作为记录一代典章的《金史·百官志》于此处不可能以“户度金仓”作为一种概述。此处采用“户度金仓”的分司官称记录户部主事所掌,正说明户部分司的存在。 可见,户部同吏部一样是以主事掌司务,但户部同时分女真、汉人二司,二员女真主事通掌司务,三员汉人主事协助员外郎处理政务。 《金史》卷五五《百官志一》,第1233页。郭威认为,女真司应是处理本族人或者地方猛安谋克的财赋事宜,汉人司应是负责女真族之外的理财事务的观点值得商榷(参见郭威:《金代户部研究》,第71页)。从《金史·百官志》的记载来看,女真主事掌握户部主要分司,如户部司、度支司,汉人主事则作为员外郎的佐贰处理户部政务。这只能说明,女真统治者一直将财政权力掌握在本族人手中,女真主事并非只执掌本族财赋事宜。此外,金朝户部汉人主事的员额于金朝后期出现变化,“泰和八年减一员,贞祐四年作八员,五年六员”(《金史》卷五五《百官志一》,第1233页)。 综上,吏、户二部主事的设置表明,金朝六部分司并非以一司一主事的原则设置。至于兵、刑、工三部分司情况,未见诸史载,三部是否辖有分司,尚难确定。

《金史·百官志》载,六部主事主要“掌受事付事、检勾稽失省署文牍”, 《金史》卷五五《百官志一》,第1231页。 此语指明了六部主事作为勾检官而存在,其主要负责相关政务的上传下达和政务文书的审计检查。因而,主事并不直接参与政务处理,主事所掌分司之下应存在更为具体的办事机构。

按元好问《毛氏宗支石记》载,章宗承安二年(1197),毛矩“补吏部覃科令史,转贴黄科房长”, (金)元好问:《遗山先生文集》卷三四《毛氏宗支石记》,商务印书馆1936年版,第355页。 此处明确记载了吏部设有覃科、贴黄科。《金史·百官志》將六部令史、通事等吏员以小注形式列入各部主事条下,这些吏员组成的“诸科”当由各部主事管辖,是分司的具体办事机构,各科分别处理分司所掌具体政务。诸科内,吏员地位不同,其中吏员首领称“某科房长”。按《毛氏宗支石记》所载,毛矩曾任“贴黄科房长”,即是吏部贴黄科诸吏的首领。

金朝六部分司下设诸科的具体设置,除前述吏部贴黄科、覃科外,按《金史·百官志·三司》载“泰和八年,省户部官员置三司,谓兼劝农、盐铁、度支,户部三科也”, 《金史》卷五五《百官志一》,第1244页。 可知户部下设劝农、盐铁、度支三科。另据金末元初王恽所撰《秋涧大先生文集》卷八一《中堂事记中》载“(中统二年)燕京路宣抚徐世隆威卿说旧日户部设审计科,以料周岁所入几何”, (元)王恽:《秋涧大先生文集》,《四部丛刊初编》本,商务印书馆1929年版,第118页。 “旧日户部”即金朝户部,可知金朝户部还曾设立审计科。其他各部诸科的设置情况由于史料记载缺失,难以确知。

金朝六部下各科的设立,弱化了“司”在六部政务直接处理中的作用,六部分司成为以勾检为主要职能的机构。《金史·百官志·三司》载“泰和八年,省户部官员置三司,谓兼劝农、盐铁、度支,户部三科也”。 《金史》卷五六《百官志一》,第1244页。 “度支”作为唐宋部司体制下户部度支司的官称,已被冠在“科”前,并且此处将三科记为“户部三科”,而不言分司。加之,现存史籍中金朝六部“诸科”的出现时间均在章宗之后。由此可见,章宗时期,在主事不主领一司的情况下,六部诸科在名称上开始借用分司旧称,六部开始以“科”为基本的政务处理机构进行政务处理。由此,《金史·卫绍王纪·赞》载“翰林学士承旨王鹗有志论著,求大安、崇庆事不可得,采摭当时诏令;故金部令史窦祥年八十九,耳目聪明,能记忆旧事,从之得二十余条”, 《金史》卷一三《卫绍王纪》,第298页。 此处“金部令史”应是户部“金部科令史”,而非“金朝六部令史”之意。

(二)《金史·百官志》“六部所辖诸司条”辨析

《金史·百官志》单独列载“六部所辖诸司”条,是《金史·百官志》区别于其他正史的特殊之处。该条目记载了除吏部外,其他五部统辖的各类直属机构。这其中包括户部所辖榷货务、交钞库、印造钞引所、抄纸坊、交钞库物料场、平准务;礼部所辖惠民司;兵部所辖四方馆、法物库、承发司;刑部所辖万宁宫提举司、庆宁宫提举司;工部所辖修内司、都城所、祗应司、甄官署、上林署。 《金史》卷五六《百官志二》,第1283-1288页。

这些机构主要分为三类:一是金朝因事而设的机构,如户部所辖交钞库、印造钞引所、抄纸坊、随处交钞库抄纸坊、交钞库物料场。金朝“贞元间既行钞引法,遂设印造钞引库及交钞库”。 《金史》卷四八《食货志三》,第1073页。 交钞库、印造钞引所是金朝将交钞作为法定货币后专门设立的印钞、发钞机构,后金朝又根据发钞实际相继设立抄纸坊、随处交钞库抄纸坊、交钞库物料场等交钞印制机构。因户部负责交钞印发,划入户部直辖。再如都城所,“掌修完庙社及城隍门钥、百司公廨、系官舍屋并栽植树木工役等事”, 《金史》卷五六《百官志二》,第1287页。 金朝因宫城、都城建设所设。由于工部掌管各类营造事宜,因而将其划入工部直辖。兵部所辖承发司、刑部所辖万宁宫提举司和庆宁宫提举司与上述机构类似。金朝将这类因事而设的机构,依执掌类型划入相应各部直辖。

二是继承唐、北宋制度设立,但金朝重新划定其职掌和归属部门的机构。如四方馆掌“提控诸路驿舍驿马并陈设器皿等事”, 《金史》卷五六《百官志二》,第1285页。 唐制,四方馆属中书省, 《旧唐书》卷四三《职官志二》,中华书局1975年版,第1851页。 北宋政和二年(1112)后,四方馆隶属客省。 《宋史》卷一一九《职官志六》,中华书局1977年版,第2801页。 金朝因兵部掌驿站和礼器陈设诸事,故将四方馆划入兵部管辖。 《金史》卷五五《百官志一》,第1235页。 四方馆在唐、北宋主要负责接待外国使臣,金朝不仅改变了其职能,而且重新划定了其上级主管部门。再如惠民司“掌修合发卖汤药”, 《金史》卷五六《百官志二》,第1285页。 应是金朝效法北宋所设惠民局而置的机构。金朝礼部掌医卜诸事, 《金史》卷五五《百官志一》,第1234页。 因而将惠民司划入礼部管辖。这类机构虽在名称上取法唐和北宋,但由于机构本身或六部职掌较唐、北宋有所变化,金朝将他们依职掌划归六部直辖。

三是取法前代制度,不变职掌,按职掌类型划归所属六部直辖的机构。如榷货务、平准务均为北宋曾设机构,金朝为管理周边贸易和平抑物价,划入户部所辖。再如修内司“掌宫中营造事”, 《金史》卷五六《百官志二》,第1286页。 祗应司“掌给宫中诸色工作”,甄官署“掌劗石及埏埴之事”,上林署“掌诸苑园池沼、种植花木果蔬及承奉行幸舟船事”。 《金史》卷五六《百官志二》,第1287页。 这些机构前代都曾设置,如北宋曾设修内司, 《宋史》卷一六五《职官志五》,第3919页。 甄官署自东汉设立,《后汉书》卷七五《袁术传》引韦昭《吴书》曰:“汉室大乱,天子北诣河上,六玺不自随,掌玺者以投井中。孙坚北讨董卓,顿军城南,甄官署有井,每旦有五色气从井中出,使人浚井,得汉传国玉玺,其文曰‘受命于天,既寿永昌。”(中华书局1965年版,第2439页)东汉后期已经设有甄官署。 隋唐皆设,属将作监 《隋书》卷二八《百官志下》,中华书局1973年版,第799页;《新唐书》卷四八《百官志三》,中华书局1975年版,第1271页。 ,北宋“存其名而罕除”; 《宋史》卷一六八《职官志八》,第3997页。 辽朝则设有皇太后、皇太妃、皇后、近位、皇太子、亲王诸祗应司; 《辽史》卷四五《百官志一》,中华书局2016年版,第794页。 上林署隋和唐朝前期皆设,隶司农寺。因这些机构所掌均涉及营造之事,金朝将其划入工部管辖。

通过以上分析,《金史·百官志》“六部所辖诸司”条所载各机构,并不属于六部二十四司体制。这些机构中,除部分是金朝自创外,其余均为效法前朝制度所设。这些機构大多因事而设,事毕旋撤。如平准务“元光二年五月设,十月罢”,仅存在五个月。参见《金史》卷五六《百官志二》,第1285页。 金朝以其职掌不同,划归相应所部管辖。六部在这种机构设置下,开始兼领原有寺、监、院的职能。这说明在金朝,传统六部与寺、监、院之间“政务”和“事务”之间的划分已经模糊,六部由专掌政务向兼掌政务、事务的方向发展。 六部与寺监之间“政务”和“事务”的区分最早由严耕望提出,其中唐朝六部与九寺五监之间,六部为上级机构,掌政务;寺监为下级机构,掌事务。唐朝后期,这种划分已经随着使职化而逐渐模糊。参见严耕望:《论唐代尚书省之职权与地位》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第24本,1953年。

综上所述,金朝六部延续了唐宋以来的分司体制,至少吏部、户部之下存在分司。其他四部因传世史籍的语焉不详和阙载,尚难定论。与唐宋不同的是,金朝六部分司以主事为长,司下设诸科处理具体政务,形成了部—司—科三级体制,并在章宗之后以“科”为基本政务处理机构,这是金朝六部官制中的独特现象。 户部虽设女真、汉人分司,但其是女真本位政策的体现,户部分司仍沿用度支、仓、金等唐宋旧称。 金朝六部三级体制下,具体政务由诸科处理,司成为管理诸科,以勾检为主要职能的机构,司在政务处理中的实际作用较为有限。章宗之后,六部内“科”逐渐取代了“司”的地位。此外,除吏部外的其他五部,还下辖各类因事而设的直属机构。虽然《金史·百官志》称其为“六部所辖诸司”,但这些机构并非传统部司体制下的机构。这些机构多由前代寺、监、院所属机构而来,金朝六部出现了兼掌“政务”和“事务”的趋势。

三、金朝六部郎官设置

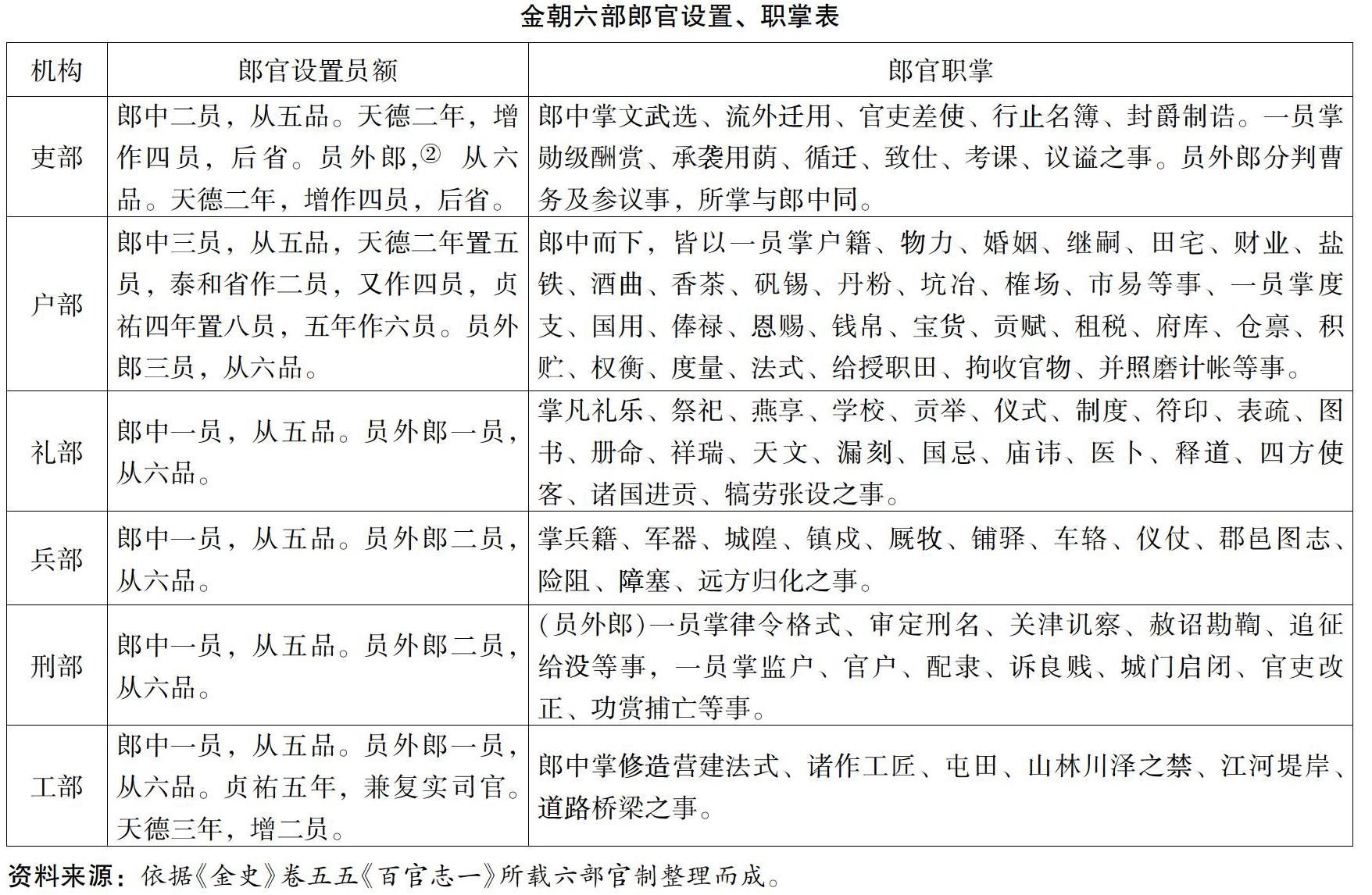

自隋唐实行省部制度以来,六部一般以郎中、员外郎执掌分司,但金朝以主事直接执掌分司,六部郎官的地位较唐宋发生变化,因而有必要对金朝六部郎中的设置做一考察。金朝六部郎官的设置与唐宋相比有很大变化。按《金史·百官志》所载,金朝六部郎中、员外郎设置情况如下表所示:

通过上表,可见六部郎官总体数量较唐宋大为减少。六部之间,郎官员额设置也并非一致。造成这种情况的重要原因,是金朝六部的职掌闲省,其所处理的政务并不繁巨,因而没有设置多员郎官的需要。史载,金初“无磨勘之法,每一任转一官,以二十五月为任,将满即改除,并不待阙,亦无选人法”。 (宋)徐梦莘:《三朝北盟会编》卷二二一,引洪皓《金国文具录》,第1595页。 金朝早期没有明确的官吏考核准则和吏部铨选之法,直到天德二年(1150)海陵颁布考核七事 《金史》卷五《海陵纪》,第94页。 和天德四年(1152)“吏部尚书萧赜定河南、北官通注格,以诸司横班大解、并大将军合注差人,依年例一就铨注,余求仕人分四季拟授,遂为定制”, 《金史》卷五四《选举志四》,第1193页。 才出现了真正意义上的官吏考核标准,并规范铨选制度。与吏部类似,金初沿用辽朝五京诸计司的财政管理体系,财政权力实际由诸京计司掌握。 天辅七年(1123)“以平州为南京,以钱帛司为三司”,金改辽钱帛司为三司,管理当地财赋。天会九年(1131)“知枢密院张忠嗣为宣政殿大学士、知(南京)三司使事”,辽降官张忠嗣以知三司使事的身份管理南京当地财政。天会十五年(1137)“除杜充燕京三司使”,熙宗即位后相当一段时间内,仍存在(燕京)三司使这类机构。参见《金史》卷二四《地理志上》,第575页;《金史》卷二《太宗纪》,第63页;(宋)宇文懋昭撰,崔文印校证:《大金国志校证》卷九《熙宗纪一》,中华书局2011年版,第 140页。 这种情况下,户部无法发挥具体职能。加之,金朝早期以都元帅府作为最重要的军事机构,兵部仅负责后勤和仪仗,所理政务并不繁重。 程妮娜:《金朝前期军政合一的机构都元帅府初探》,《吉林大学学报》(哲学社会科学版),1999年第3期。 不仅如此,直到大定六年(1166)太学的设立,礼部才开始主持中央官学中太学的录取。此前金朝的中央官学教育以国子监为主要负责机构,礼部并不直接管辖中央官学中的国子学的录取和教育。兰婷:《金代教育与科学研究》,人民出版社2019年版,第21-26页。 因此,金朝早期礼部所理政务同样并不繁重。加之,自金太祖天辅七年(1123)至海陵天德二年(1159),金朝相继于燕云设枢密院,于山东、河南先后建立张邦昌、刘豫政权,设行台尚书省,负责当地的“民讼钱谷”之事,这些地区政务的最终决策权在都元帅府而非金朝中央, 程妮娜:《金朝前期军政合一机构都元帅府职能探析》,《史学集刊》,2000年第2期。 此时中央六部的管辖地区有限,所理政务的繁巨程度也是有限的。

但金朝六部郎官的设置曾在海陵天德年间发生重要变化,其中吏部、户部、工部皆曾增设郎官员额。海陵素有大志,以“国家大事皆自我出” 《金史》卷一二九《高怀贞传》,第2789页。 为平生夙愿。他弑君即位后,一改熙宗朝的渐进式改革,大力加强中央集权和皇权。天德二年(1159)金朝“罢行台尚书省”, 《金史》卷五《海陵纪》,第96页。 “用并尚书之亚省,归机政于朝廷”, (宋)李心传撰,胡坤点校:《建炎以来系年要录》卷一六二,绍兴二十一年十二月癸巳条,第3087页。 将原地方行台负责的“民讼钱谷”之事收归中央,改变了自金初以来一直存在的地方分治局面。此后,户部开始全面接手河南、山东的财赋事宜。原有郎官员额的不足,应是户部郎官增设的直接原因。再者,海陵极其重视皇帝个人对于人事权的掌控,即位之初以雷霆手段处理吏部铨选舞弊案, 《金史》卷九○《高衎传》,第2005-2006页。 天德四年(1152)又规范吏部铨注之制。 《金史》卷五四《选举志四》,第1193页。 吏部郎官员额的增加,可以分散吏部官员权力,有助于皇帝对人事权的掌握。至于工部员外郎的增设,天德三年(1151)三月“诏广燕城,建宫室”, 《金史》卷五《海陵纪》,第97页。 这应是其直接原因。综上所述,三部郎官增设的具体原因虽有差异,但究其根本,都是海陵为更好地控驭六部,并借此加强皇权的举措。

如前表所示,金朝六部之中,吏部二員郎中分掌吏部之中不同的部务。与之类似,户部郎中,随着所设员额的变化,以郎中主之,员外郎辅之的方式分掌户部不同的部政务。其中《金史·百官志》所载,应是泰和元年(1201)《泰和令》所定的两户部郎中和员外郎的职掌划分。《金史》卷五五《百官志一》,第1233页。 此外,刑部员外郎也分掌刑部的不同部务。不过,《金史·百官志》并未确载兵、工部各自所辖的两员外郎在各自所属部内的具体职掌划分。金朝六部,礼部设郎中、员外郎各一人,兵、刑、工部各设一郎中、两员外郎。工部员外郎为天德三年(1151)增为二员。参见《金史》卷五五《百官志一》,第1237页。 这种员额设置下,礼、兵、刑、工部郎中和礼部员外郎再无划分职掌的必要。如前文已述,金朝六部郎官在各自所属部内并不直接掌领分司,不参与政务的直接处理,因而也没有精细划分其职掌的必要。

金朝六部郎官除各自掌理所管部务外,各部员外郎还“分判曹务及参议事”。 《金史》卷五五《百官志一》,第1220页。 按《敕赐普恩院牒》所载部牒署衔:“大定二年八月二十一日。令史向升,押,主事安,押。中宪大夫、行员外郎李,押。郎中。镇国上将军、行侍郎阿典。正奉大夫、礼部尚书、兼翰林学士承旨王。”对比唐《制许搜访梵夹祠部告牒一首》结尾署衔“乾元元年三月十七日。令史门贵牒,主事唐国兴,员外郎韦少游”,(金)佚名:《敕赐普恩院牒》,(清)孔继中:《修武县志》卷一三《金石志》,新文丰出版公司编辑部编:《石刻史料新编》第3辑,新文丰出版股份有限公司1979年版,第29册第254页;(唐)佚名:《制许搜访梵夹祠部告牒一首》,(唐)不空:《不空表制集》卷一,高楠顺次郎主编:《大正新修大藏经》第52册,财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第828页。 二者自令史至员外郎的署衔顺序一致。可见,金朝六部大体沿用了唐朝的四等官制,各部员外郎作为各部的判官而存在。这种体制下,六部郎官主要负责统筹主事所领分司的政务处理。

结 语

女真与契丹、蒙古不同,进入汉地后很快采取传统中原制度。经过太宗至海陵的官制改革后,金朝除猛安謀克仍明显保留女真传统外,政治制度上的北族元素似乎并不明显。但从本文的研究可以看出,金朝六部分司和郎官的设置并非对中原制度的单向吸取,而是在王朝实际需要的基础上将其进一步发展。金朝统治集团依据统治需要,因事、因时制宜的构建六部分司、诸科和郎官,表现出鲜明的实用性。陶晋生曾将金朝政治制度的特点归结为机构设置上的简单化。 陶晋生:《金代女真统治中原对于中国政治制度的影响》,《新时代》(台湾),1971年第1期。 但从本文对于金朝六部设置的分析来看,金朝在政务机构的设置上并非一味追求简单化。金朝政务机构设置上的变动实质是根据其适应统治需要而进行的调整。这种调整,与其说是简单化,莫不如称之为实用化更为恰当。

另外,从本文的研究中,我们发现,金朝六部大体沿用了唐朝的四等官制,六部政务虽由各司主事主持诸科处理,但仍需通过郎官依职掌划分进行统筹。金朝在政治体制的具体细节中,表现出与中原王朝的一致性,这是今后研究金朝政治史时需要特别考虑的。

责任编辑:孙久龙

Abstract:The Six Ministries(六部)of the Jin Dynasty continued the divisional framework since Sui and Tang Dynasties. However, being different from the Central Plains dynasty, Zhushi(主事, low level official)was responsible directly for the divisions of each ministry, and different departments were set up as specific working bodies. In addition to the regular divisions, there are also some “divisions under the jurisdiction of the Six Ministries”, which tend to control both government affairs and other business. The Six Ministries of the Jin Dynasty continued the systems of Four-class officials and Goujian(勾检, to supervise and inspect the documents)of the Tang Dynasty, with Langguan(郎官)being Panguan(判官), and Zhushi being the inspection officer of each ministry. Although the divisions of the Six Ministries and Langguan inherited the system of the Tang and Song Dynasties to a great extent, they were established according to the actual conditions of Jin Dynasty which are highly practical.

Key words:The Jin Dynasty; divisions of the Six Ministries; Langguan(郎官); Zhushi(主事, low level official); Four-class officials