高中数学教学方式及内容呈现方式的探索

2020-09-22黄慧敏

黄慧敏

一、由教材上函数概念例题而产生的教学反思

例1、近几十年来,大气层中的臭氧迅速减少,因而出现了臭氧层空洞问题,图中的曲线显示了南极上空臭氧层空洞的面积从1979-2001年的变化情况,根据图中写出(1)时间t的变化范围(2)臭氧层空洞面积S的变化范围。

反思1:对于我校基础较差的学生,是否应该从课本的这三个例子展开新课?

反思2:函数这个内容贯穿整个高中数学,如果引入太难,会不会打击学生的学习积极性?

反思3:对教材的某知识点的引入是否化繁为简,多练少讲?

反思4:是否每个教学内容都需要借助多媒体?

二、高中数学教学方式的探索

大多数老师对现在的教材教学目标不太好把握,教材设置与生活联系的问题情景的例子对基础较差的学生来说是很难理解的,由于班级基础较差的学生数额普遍过大,因此组织学生的探究活动、合作学习等都有困难,更谈不上完成这节课的学习目标,我们通过组织这些活动,学生真的有收获?以前我讲《函数的概念》这一节课时是从课本三个例子展开的,发现学生听不懂,连题目都读不懂,更不用说读表格看数据,对后面引入函数的概念没有起到促进作用,反而是挫伤了学生的积极性,他们对后面跟函数有关的性质也放弃了,吸取之前的经验教训,我重新设计例题引入函数的概念:

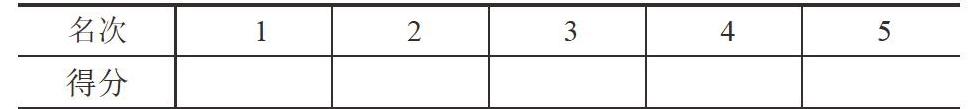

情景1:提供一张表格,把本班中考得分前5名的情况填入表格,我报名次,学生提供分数。

情景2:高速汽車的行驶速度为100千米/小时,汽车行驶的距离y与行驶时间x之间的关系式为:y=100x

提问:这样的关系在初中称之为什么?(函数)引出课题

这样学生可以从熟悉的情景引入,提高学生的参与程度,符合学生的认知特点。学生容易理解,而且不会花很长时间去引入,不影响这节课学习目标的完成。所以在授课新课的时候要知道学生当前的学习所需的经验、知识、方法、策略,学生是否拥有?拥有的广度和深度怎样?只有准确地捕捉到学生在该课题学习中的真实现状及已有经验,并以此进行分析提出相应的措施,教学才有可能在学生的最近发展区展开,才能省时高效地实现预期的教学目标。

在一次区教研活动中,内容为《直线与平面平行的判定定理》,授课老师是从课本的例子出发,让学生动手操作,找出线面平行的判定方法,之后老师总结,直接给出线面平行的判定定理,然后就是例题,练习,教研员当时对这节课的评价是对基础较差的学生不应该引入太深,但不能忽视知识的系统性和连贯性,对成绩较好的学生要讲清知识的来龙去脉。我校学生成绩较差,有些新课是否也要按照课本那样把公式定理推一遍?或者简单得出结论后不断练习,机械的做题?而这种情况的弊端是学生要么完全听不懂或者没有在理解的层面上去做题,而是只靠短时记忆,随着知识点越来越多,他们对这种记忆越来越淡,慢慢的就完全忘记了。所以我在讲某些知识点的时候都会先讲透课本的例题和习题,再做知识的迁移,多给他们思考的时间。课堂教学并没有一成不变的所谓最好的方式。我们要因材施教,不同层次的学生有不同的授课方式,教学方式要根据课堂教学的目标与任务、学生与教师的情况、教学内容的特点以及各种教学方式的功能、适用范围和使用条件等加以选择。

三、教学内容呈现方式的探索

教育家施瓦布曾经指出“如果要学生学习科学的方法,那么有什么学习比通过积极地投入到探究的过程中去更好呢?”这句话对科学教育中的探究性教学和学习深远的影响。美国心理学家布鲁纳认为:“探索是数学的生命线。探索恰当的教学方式的呈现也是很重要的,以前教学设备都比较落后,讲空间几何的时候学校又没有模型,学生空间想象能力较差,所以讲必修2比较费力,现在教学设备比较完善,可以借助多媒体技术展示立体图形,加深学生理解,但是是不是每一节数学课都适合用课件展示呢?这里我只是讲我个人遇到的情况,讲图形的时候借用多媒体技术会加深学生对知识点的理解,但是讲计算的时候最好是用板书形式,让学生知道每一步的运算步骤,如果用多媒体展示计算结果,学生很难理解每一步之间的联系。德国一位学者有过这样一句精辟的比喻:将15克盐放在你的面前,无论如何你难以下咽。但当将15克盐放入一碗美味可口的汤中,你早就在享用佳肴时,将它全部吸收了。所以把题放在不同的地方就有不同的韵味,出来的就是不同的效果。

例如计算课本习题:,此题的计算对学生来讲很复杂,换来换去,如果我们用课件展示答案,学生可能不知道具体怎么来的,所以用黑板板眼计算过程,告诉学生每一步的化简,而且用两种方法展示计算过程,原则是化同底或者化同幂。所以,对教学内容的呈现方式要选择有度,选择正确的方式提高教学效率。

教学不能为了怎样快速把知识传递给学生,而过分依赖教材中提供的例题以及相关背景,对学生原有知识结构和心理需求考虑较少,皮亚杰认为“一切真知都应该由学生自己获得,或由他重新发现,至少由他重新构建,而不是草率地传递给他。”在新课程背景下,如何依据课程标准和学生的实际需要,创造性地对教材内容进行必要的补充、删除和加工,以高效、合理的方式组织和呈现教材内容,促进学生认知结构的构建和科学素养的全面提高。