深巷里的琵琶声

2020-09-22陆文夫

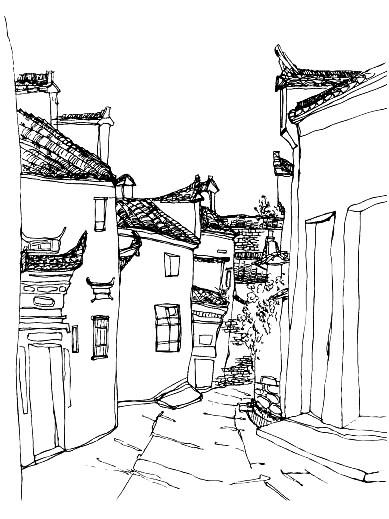

我年轻的时候欢喜在苏州穿街走巷,特别是在秋天,深邃的小巷里飘溢着桂花的香气。随着那香气而来的还有叮叮咚咚的琵琶声,正如白居易在《琵琶行》中所写的那样,是“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”。循声寻觅,总能在那些石库门中、庭院里、门堂里发现一个美丽的姑娘或少妇,在弹着琵琶,唱着苏州评弹。她们不是在卖唱,是在练习。

评弹又称弹词,通称说书,是用标准的苏州方言说唱的一种曲艺。它广泛流行于江苏、浙江一带的吴语地区,不管是在城市还是农村,几乎是家喻户晓的。

早年间,苏州城里和农村的小镇上都有很多书场,农村的书场往往都和茶馆结合在一起。我上一代的人,特别是姨妈、姑姑和婶婶她们,听书是主要的消遣。当我读书到深夜时,总是听见她们刚从书场回来,谈论着演员的得失,吃着小馄饨。

当年能够走红的评弹演员,胜过现在的任何一个红歌星,主要是他们和她们的艺术生命不是几年,而是几十年,特别是男演员,越老越是炉火纯青。苏州人称评弹演员为说书先生,女的也叫女先生。一个说书先生如果能够走红,那就不仅是知名度高,而且能赚很多钱;即使不能走红,混口饭吃也没有问题。苏州的市民阶层,小康人家,如果有一个女孩生得漂亮、聪明伶俐,便会有人建议:“让她说书去。”

学说书也不容易,我们在小巷中听到琵琶声时感到很有诗意,可那学琵琶的小姑娘却往往泪水涟涟。荒腔走调要被师傅责骂,说不定还要挨几个巴掌什么的。那时的传艺不讲什么说服教育,奉行的是严厉。如果是母女相传的话,打起来要用鸡毛掸帚。

评弹都是师徒相传,这规矩一直沿用到今天。徒弟学到一定的程度,便跟着师傅出去“跑码头”,即到苏州农村里的各个小镇上去演出。两个人背着琵琶和三弦,风尘仆仆,四处奔波,在这里演三天,在那里演五日,住在小客栈里,或者就在夜场演出结束之后,打个地铺睡在书场的角落里,够辛苦的。

少数幸运的姑娘或小伙子也能苦尽甘来,在小码头上磨炼出来了,有点儿名气了,便开始进入大码头,在苏州、上海的大书场里演出。如果又能打响,那便是一代风流。

一条小巷里如果能出一个走红的评弹演员,邻里间都会感到光荣,小姑娘们更是羡慕不已。看那红演员进出小巷,坐一部油光锃亮的黄包车。那黄包车有黑色的皮篷,有两盏白铜的车灯,能像手电似的向远处照射着行人。车夫的手边还有一个用手捏的橡皮球的喇叭,坐车人的脚下还有一个用脚踏的像铜壶似的大铜铃。那时候苏州很少见到小汽车,乘坐这种黄包车的人就像现在乘坐一辆奔驰似的。

白天,女演员赶场子,浓妆艳抹,怀抱琵琶,坐着黄包车从热闹的大街上风驰而过。喇叭声声、铜铃叮当,那艳丽、那风采,都足以使路人为之注目、指指点点。深夜散场归来,小巷空寂,车灯煌煌,喇叭声和铃声能惊醒睡梦中的小姑娘,使她们重新入梦时也觉得自己是坐在那辆油壁香车上。

苏州评弹之所以能那样地受人欢迎、那样地深入民间,主要是它的语言生动,唱腔优美,叙事和刻画人物都极为细腻,而且故事的内容很多都与苏州有关系,能把市民生活和市民心理表达得淋漓盡致、幽默风趣。在书场里泡一杯香茶,听名家的演唱,那简直是一种莫大的享受。

近几年因为电视的冲击,评弹的听众越来越少,许多书场都改成了电影院或是什么商店,老牌的苏州书场也是日场说书,夜场变成卡拉OK什么的。主要的原因我看有三点。一是电视的普及,许多人,特别是老人晚上不愿出门。二是现在的人欢喜快节奏,受不了那评弹的细细道来,也不能保证可以连续十天、二十天地去听完一部长篇。三是“文化大革命”使苏州评弹中断了十多年,这就造成了观众和听众的断层,目前三十多岁、四十多岁的人从小未能养成对评弹的爱好,因为他们从小就没有听到。苏州人爱好评弹是从小跟着父母或爷爷进书场看热闹、吃零食开始的,一旦入了门便终生难以忘记。

我相信苏州评弹不会在这块土地上消失,因为我们还有那么多评弹名家健在,还有一个颇具规模的评弹学校在不停地培养人才。有一次我从小巷里走过,看见一位少妇用自行车推着她的小女儿,那美丽的女孩大概只有七八岁,却抱着一个和她差不多高的琵琶,由母亲陪着到少年宫去学评弹。我问那位母亲:“你是不是想把你的女儿培养成评弹演员呢?”

那位母亲摇摇头:“不一定,苏州的女孩子应该懂得评弹,就像维也纳的人都懂得钢琴似的。”

我听了以后感动得几乎流下眼泪,有文化的苏州人不会让她的文化传统在她的土地上消失的。

(选自《陆文夫文集·第4卷》,古吴轩出版社)

★【语文与人生】“真情实感是为文”是陆文夫对散文的理解、追求和实践。这篇文章恰恰体现出了这一点。“秋天,深邃的小巷里飘溢着桂花的香气。随着那香气而来的还有叮叮咚咚的琵琶声,……循声寻觅,总能在那些石库门中、庭院里、门堂里发现一个美丽的姑娘或少妇,在弹着琵琶,唱着苏州评弹。”苏州评弹这一由来久远的地方艺术在作者精致细密的感触中是那么平实和悠长,小巷中这悠悠的气息和声响,弥散着某种幽雅的气韵,细腻地刻画出了这座充满典雅、温润的城市的特色,无不流露出作者对它的留恋。

★【文本聚焦】作者为什么对苏州评弹如此迷醉呢?

【名家小像】

陆文夫(1928~2005),江苏泰兴人,曾任苏州文联副主席、中国作家协会副主席等。在50年文学生涯中,陆文夫在小说、散文、文艺评论等方面都取得了卓越的成就,他以《献身》《小贩世家》《围墙》《清高》《美食家》等优秀作品和《小说门外谈》等文论集饮誉文坛,深受中外读者的喜爱。