浙江诸葛村山水意象的转译与变迁研究

2020-09-21刘祎绯梁静宜黄子薇南晶娜

刘祎绯 梁静宜 黄子薇 南晶娜

“山水”从字面上来说即指山和水,但在中国传统语境中有更深刻的文化内涵。《析津志》说:“盖地理,山有形式,水有源泉。山则为根本,水则为血脉。[1]”山水早已引申为一种文化,突出表现为对人与自然高度融合的追求、对美德的追求,有独特的美学意义,是古人理想空间模式的概括[2-4]。风水即是对山水崇拜的一种延伸,是山水文化世俗化的反映[5-6],其塑造出的山水景观是文化景观的一部分[7-8]。我国已有许多学者对山水文化进行了研究,谢凝高、陈明松等对中国传统山水文化的起源、发展及其在不同尺度景观中的存在形式进行了阐述[4,9];汪德化对中国传统山水文化对古代城市形成与发展的影响进行了系统论述[10];张杰、王其亨、傅熹年等研究了古人在营造聚落、建筑时对山水景观的控制[6,8,11-12];王树声等对“收揽”“对峙”“联立”“引秀”“黠缀”等在古代空间与山水关系营造中的手法进行了归纳[13-17]。

“意象”属于心理学的范畴,与物质实体相对应,是认识主体对所经历的事物在头脑中的反映。意象作为空间感知的构成要素,通常是有结构性关系和特定含义的,会随着空间熟悉程度的加深而发展[18-21]。山水景观变迁反映了地方人地关系和价值理念的变化,亦载于人群的山水认知意象中。

诸葛村位于浙江兰溪,古称高隆,有700多年的历史,在选址、布局和建筑等方面都体现了山水文化下聚落设计的诸多原则与手法。《光绪兰溪县志》《诸葛氏宗谱》《诸葛村志》《诸葛村》等文献记载了不同时期的诸葛村。自建村以来,诸葛村在相当长的时间内保持着良好的山水景观格局,但伴随村落扩张、近代战乱和文化浩劫,传统山水文化出现断层,人们不再完全遵循传统的山水观念。中华人民共和国成立后,随着经济、社会和生产力的发展,诸葛村开始大幅建设村庄、兴修水库、植树造林。20世纪90年代后期,诸葛村被列为全国重点文物保护单位,并开始开发旅游,然而在未能完整认识到诸葛村山水景观原有价值的情况下,建设中难免附会僵化的、误解的风水概念,“重新发明”和打造了独特的“八卦”风水景观,并广为宣传。近20年来,李秋香、陈志华等最早对诸葛村的整体保护过程作了系统综述,并提出保护原则[22-23];其他有的学者对诸葛村的风水文化[24]和人居环境[25]进行考察,分析其空间形态[25-27];也有人利用城市意象五要素来分析诸葛村[18,28]。

选择山水意象为切入点,研究以诸葛村为代表的传统村落,通过古今的山水及其意象变迁,揭示不同时期人群的集体记忆倾向性,了解其如何受社会框架的结构型限制和普遍价值观影响,并反作用于空间,提出并探讨传统聚落中山水文化景观及其意象的保护。

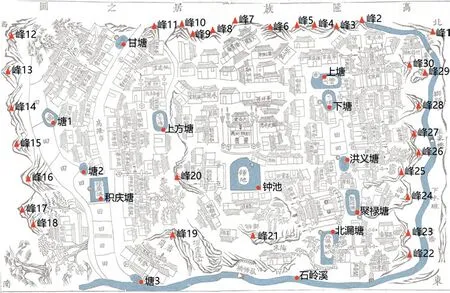

图1 《高隆族居之图》中的山水意象提取(作者改绘自参考文献[24])

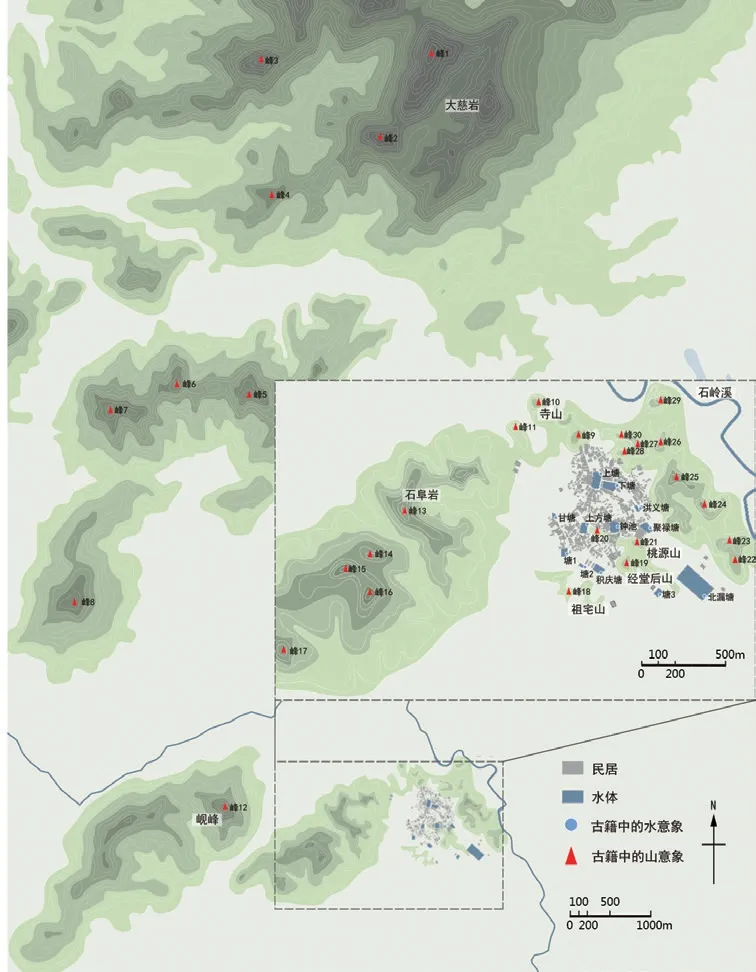

图2 诸葛村的古代山水意象转译(梁静宜绘)

图3 丞相祠堂中轴与坐山桃源山(峰21)、经堂后山(峰19)轴线关系(黄子薇绘)

图4 丞相祠堂与朝山太公山(峰25)轴线关系(黄子薇绘)

1 诸葛村古代山水意象研究

清代《诸葛氏宗谱》内载《高隆族居之图》(图1)详细绘制了诸葛村的山水格局,所有的山峰将村落围合于构图中心,石岭溪迂曲于东、南、北三面,呈“金带环抱”之势,既使聚落“不冲四面之风”,也满足封闭防卫的要求处于《葬书》中所描述的“若器之贮”式的理想聚落山水环境。诸葛村是传统聚落规划设计密切结合山水的典型,是山水意象研究的理想样本。

由于古代意象已不可直接获得,仅以留存至今的《诸葛氏宗谱》《诸葛村志》代表古时候村民一定程度上的共同认知。首先从文献资料中提取准确意象点,确定其今日的形态和地理位置;再通过实地观察和访谈等方式,将古籍中提及的意象落位于测绘地图上(图2)。具体为“山”意象的大慈岩(峰1~4)、寺山(峰10~11)、岘峰(今砚山,峰12)、石阜岩(今老鹰山,峰13)、祖宅山(峰18)、经堂后山(峰19)、桃源山(峰20~21)及峰5~7(今大月岭)、峰8(今狮子山)、峰9(今大园山)、峰14~17(今老鼠山)、峰22~23(今擂鼓山)、峰24~25(今太公山)、峰26~30(今果合山),“水”意象的上塘、下塘、洪义塘、聚禄塘、北漏塘、钟池、上方塘、甘塘、积庆塘、石岭溪和塘1~3。

古地图中隐含了山水与聚落密切的构图关系。古人建立了以山水为核心的大地坐标体系,根据山水文化赋予山形、水形的含义,结合地理方位,布置聚落中的重要建筑、道路和岸线等[5,29]。以丞相祠堂为例,与朝山太公山(峰25)、坐山桃源山(峰21)、经堂后山(峰19)存在坐朝关系(图3、4);聚禄塘与丞相祠堂平行的边缘中点被置于丞相祠堂的中轴线上,聚禄塘特殊形状的边缘均有对景山峰,这一关系在《高隆族居之图》中亦得到了印证。类似的布局手法随处可见:重要的寺庙、祠堂均有坐、朝的山峰,如诸葛村最高等级宗祠大公堂与天池山(峰6方向),等级较高的滋树堂与砚山(峰12)等;水塘中轴及其边缘的对景关系也同样明确,如大公堂与钟池中轴重合,钟池的边缘各有对景等。这体现出古人对山水的仰慕与对理想人居环境秩序的追求,正所谓“气脉真则众山朝,名堂正则诸水聚”[30]。

2 诸葛村当代山水意象研究

对诸葛村当代山水意象的调研采用了半结构式访谈与认知地图结合的方式,收集到针对村民的访谈样本98份、认知地图37张,从而提取出当地村民意象,其中山意象12个、水意象11个。

2.1 山的意象调研分析

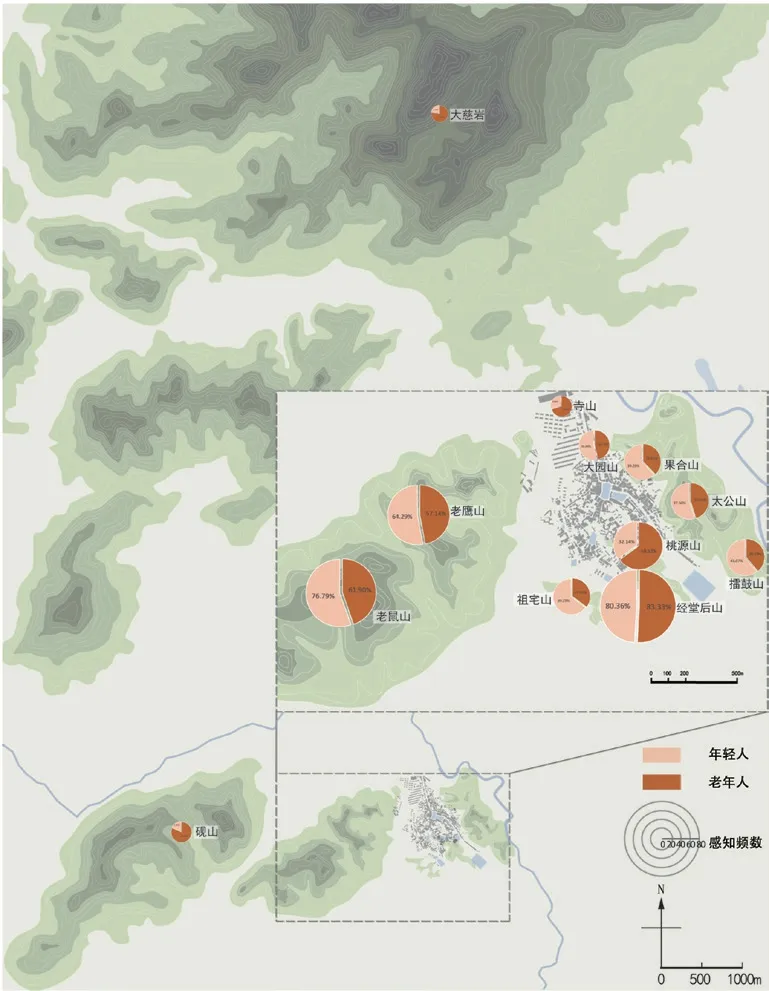

2.1.1 不同年龄村民山意象的分异

对比古代,当代村民的山意象有了明显改变,有的得到强化,有的则逐渐弱化,乃至消失。按感知频率排序,依次为经堂后山、老鼠山、老鹰山、桃源山、太公山、擂鼓山、果合山、祖宅山、大园山、寺山、砚山和大慈岩,这一结果也在不同年龄村民之间呈现出分异,尤其当将村民分为年轻人群(60岁以下)和老年人群(60岁及以上)时,分异最为明显(表1,图5)。

2.1.2 变迁中得到强化的山意象

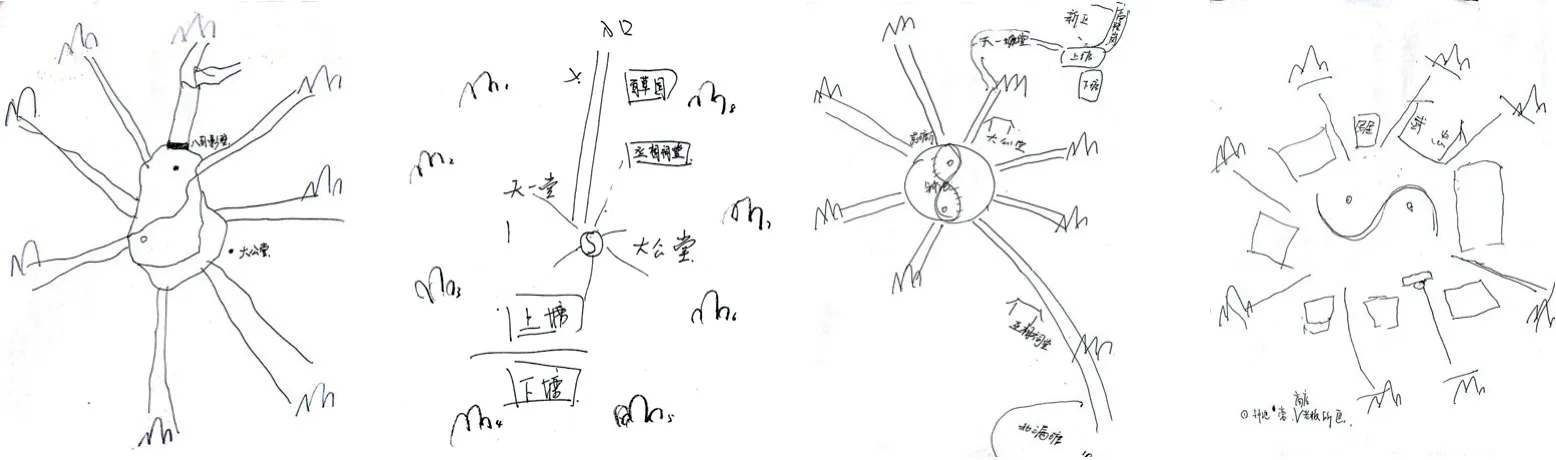

不少意象在当代得到了不同程度的强化,除桃源山外,感知频率最高的8个意象点恰为诸葛村旅游开发中所推崇的“外八卦”。20世纪90年代诸葛村旅游开发之初,便将村名改为诸葛八卦村,附会为按照九宫八卦的格局建造,并选取了紧密环绕诸葛村的8座小山,即大园山、果合山、太公山、擂鼓山、经堂后山、祖宅山、老鼠山和老鹰山(寺下山),称为“外八卦”。当代村民对“外八卦”的感知程度很高,年轻人尤为明显,感知频率均高于老年人,在30%以上。结合人群访谈发现,村民们不但已逐步形成高度一致的集体记忆,且言语间对其充满自豪。结合认知地图,亦可发现年轻人的山意象更多受到旅游宣传材料的影响(图6、7)。

其中,经堂后山、老鼠山和老鹰山作为感知程度最高的3个意象点,除旅游宣传的影响外,还有其他成因,即随着自然观念的改变,当今村民更看重山的观赏和游玩功能。老鼠山和老鹰山都由于其独特的山形而为人熟知,如“老鼠山的山形真的很像一只老鼠”(男,20岁),而经堂后山则是由于已被开发成为村民锻炼休闲的场所。

表1 不同年龄村民的山意象

从桃源山这唯一并非“外八卦”但感知程度较高的意象分析来看,老年人对其感知程度明显高于年轻人。通过访谈发现,老年人形成该意象主要源于对祠堂与山体坐朝关系的认知,代表观点有“诸葛村内最重要的2个建筑,丞相祠堂和大公堂的建筑轴线都正对案山桃源山”(男,85岁)。这也符合古代山水意象和传统风水观念,而年轻人则鲜有这方面的认知。

2.1.3 变迁中逐渐弱化的山意象

相较古代,意象感知程度明显减弱的山意象共有3个,分别是寺山、砚山和大慈岩,整体感知频率都在20%以下,而古代意象中的大月岭和狮子山在当代意象中已彻底消失。这些逐渐被遗忘的山大多位于村落外围,日常视线难以到达。

砚山作为近祖山,在古代意象中占据重要地位,老年人对其的印象又远高于年轻人,是一个典型的正在消失中的意象。从对老年人的访谈中可知其曾经突出的视觉地位,如“诸葛人有句话‘看不到砚山就要落泪’,小时候砚山就是回家的方向标,现在房屋和树都太高已经很难看到了”(男,92岁)。可见现代房屋的大体量建设和缺乏风貌规划的植树造林,使原本眺望砚山的视线遭遇多重阻隔,以致很多地方仅能看到其独特山形的一角,直接导致了遗忘。

另有一些山不再被感知是由于山体的客观消失,如寺山。根据《诸葛村志》记载,寺山在近几十年的现代化建设中被不同程度地开挖,这一过程大致可分为3个时期(图8):古时寺山位于诸葛村北侧,起到阻隔外界视线、保护村落的作用;20世纪60年代为方便与外界的交通联系,对山体进行降坡开挖;20世纪90年代发展旅游业,为满足原住民的迁移安置,将寺山完全推平,以建造新型住宅区。如今寺山原址建造的新式楼房布局和造型整齐划一,全无朝山对景等传统建造理念(图9)。值得一提的是,和寺山一并被开挖的大园山,却因属于旅游宣传中的“外八卦”,仍在当代村民中有较高的感知程度,可见一些虚假文化的侵入也影响了村民的认知。

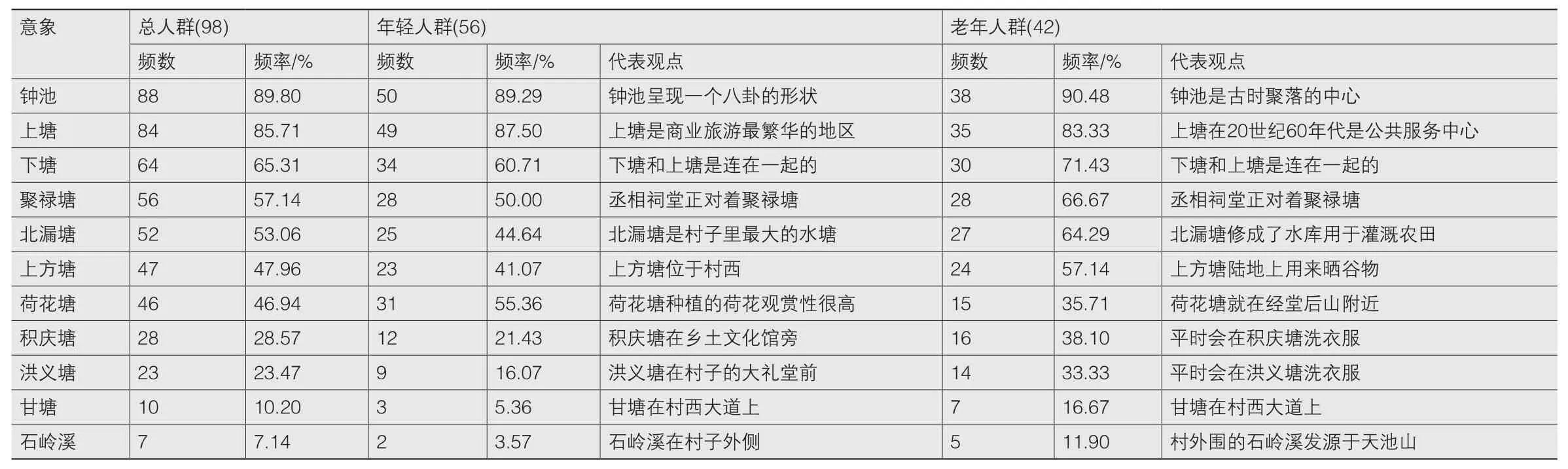

2.2 水的意象调研分析

2.2.1 不同年龄村民水意象的分异

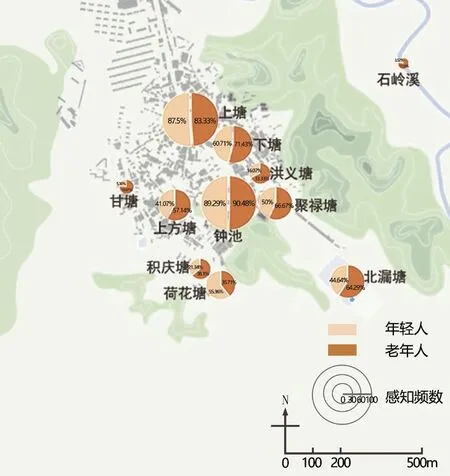

相对于山的相对稳定,水塘在村落发展过程中时常遭遇填埋和开挖,其形状大小也常有变化。对比古代,当代村民对水的感知亦有明显变化,并同样在不同年龄村民之间呈现出分异(表2,图10)。按感知频率排序,当代水的意象依次为钟池、上塘、下塘、聚禄塘、北漏塘、上方塘、荷花塘、积庆塘、洪义塘、甘塘和石岭溪。

2.2.2 变迁中得到强化的水意象

水塘与村民日常生活密切相关,加之旅游业的影响,强化的水意象共有7个,分别为钟池、上塘、下塘、聚禄塘、北漏塘、上方塘和荷花塘,感知频率都在45%以上,其中荷花塘意象是发展旅游业后出现的新兴意象。

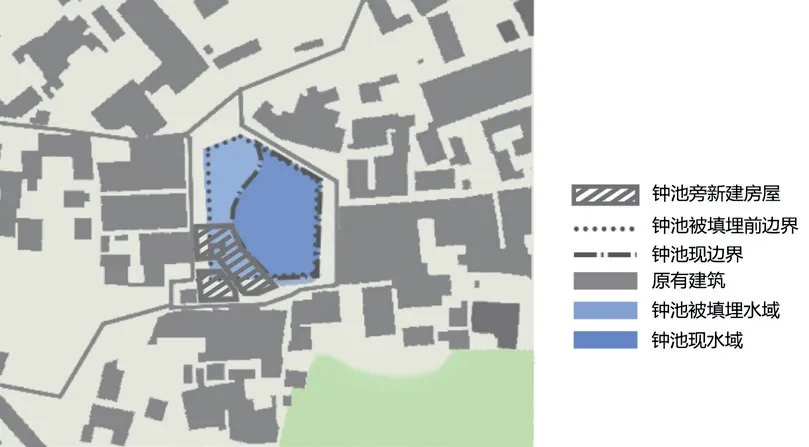

钟池位于诸葛村中心,古时也是聚落选址与建设的起始点,历来有重要地位。而在旅游开发的过程中,为了呼应九宫八卦建村格局这一宣传理念,特意将原钟池填埋了一半,形成了现状的太极八卦形(图11、12)。古今未变的中心地位,使钟池意象在当代继续保持了极高的感知程度,然而对比村民的认知地图发现,年轻人绘制的钟池多呈太极八卦形,而老年人绘制的则大多呈椭圆形,更贴近原始形状(图6、7)。

上塘作为诸葛村的旅游商业中心,感知频率高达85%。据《诸葛村志》记载,上塘经历了3个变迁阶段:古时候是聚落的消防储水池;“大跃进”时被填埋,并在其上建造了供销社、医院和超市等公共设施;2001年又为旅游业重新开挖,恢复原有景观,并在四周开设店铺,使其成为诸葛村的新商业中心。村民访谈中发现大家对上塘意象的描述各不相同,呈现明显的时代特征。年轻人主要将其描述为旅游商业中心,如“上塘有很多店铺,商业氛围很浓厚”(女,32岁);而老年人则倾向于描述其为早年的公共服务中心,如“人民公社运动时期,供销社、超市和医院都聚集在上塘”(男,84岁)。可见时代变迁与社会变革带来的上塘功能变化,在加深村民感知程度的同时,也造成了意象内涵的变迁。

对于下塘、聚禄塘、北漏塘和上方塘这4个意象点,老年人的感知程度明显高于年轻人。结合访谈发现成因与日常生产生活相关,代表观点有“北漏塘是用来灌溉农田的”(男,75 岁),“平时都在上方塘洗衣服,旁边的陆地用来晒谷物”(女,67岁)。

2.2.3 变迁中逐渐弱化的水意象

相较于古代,感知程度明显减弱的有积庆塘、洪义塘、甘塘和石岭溪,感知频率都低于30%。而塘1、塘2和塘3则由于客观水体的消失,已不再被当代村民所感知。这些感知频率弱化的水塘大多位于村落边缘,使用频率少或已荒废。

石岭溪发源于祖山天池山,古时灌溉了诸葛村的农田,在古代意象中十分重要。但当代村民的感知频率尚不足10%,而老年人的感知程度又以3倍之高远强于年轻人,是一个典型的正在消失中的意象。在与老年人的访谈中仍依稀可知其曾经突出的地位,如“石岭溪发源于天池山,环抱诸葛村东、南、北三面,保护聚落的同时提供了丰沛水源”(男,90岁)。随着现代水利设施的兴修和改善,村民对石岭溪的依赖程度下降,加之距离较远,以致逐渐被遗忘。

图5 不同年龄村民的山意象(南晶娜绘)

图6 年轻人群的典型认知地图(调研时由村民绘制)

图7 老年人群的典型认知地图(调研时由村民绘制)

3 总结与建议

综上,研究揭示出诸葛村山水意象的古今变迁和消失,诸葛村只是我国众多传统乡土聚落中的一个代表,问题的严重性和紧迫性可见一斑。传统的家谱、村志体现了古时候精英阶层的聚落营造观念和环境认知,亦影响了后来村民的空间意象。而今这些意象历经变迁,具体原因大致可归纳为3点:物质空间的变迁、山水文化的断层和旅游宣传的错位。基于此,对于传统聚落未来的保护更新与旅游开发提出以下建议:1)加强山水研究与保护意识的树立,从文化与历史的角度认识我国传统聚落中山水景观的重要内涵与意义,从更广阔的空间视野认识聚落与山水环境之间的结构性关联;2)注重历史山水文化景观的发掘与保护,将新的规划建设与山水景观有机融合,准确把握建筑及各类设施与山、水的关系,如合理规划分区、划定视觉廊道及限制建筑高度、体量与风貌等;3)进行正确宣传教育,村民作为传承乡土文化的主体,其主观认知不但会影响游客等外人,还会持续反作用于客观空间,应尽快停止虚假、错误的宣传,代之以真实、准确的教育,以真正实现对传统文化的传承。

表2 不同年龄村民的水意象

图8 寺山与大园山的历史变迁(8-1为明清时期;8-2为20世纪60年代;8-3为20世纪90年代至今) (梁静宜绘)

图9 建于寺山与大园山原址上的新式住宅(梁静宜摄)

图10 不同年龄人群的水意象(南晶娜绘)

图11 钟池形状的变迁过程(黄子薇绘)

图12 钟池现状鸟瞰(引自https://www.sohu.com/a/193754634_99957853)