景观引导的乡村振兴规划设计研究

2020-09-21比利时诺尔夫克里斯蒂安

陈 冰 姚 臻 张 华 (比利时)诺尔夫·克里斯蒂安

中国的城乡融合发展已进入新的阶段。在“乡土中国-城乡中国-城市中国”的城乡结构转型过程中,已步入“城乡中国”阶段[1]。在后续的城镇化进程中,为避免出现城乡分割的状况,除了要继续坚持城乡共生的原则外,对发展路径和方法的选择也非常关键。党的十九大报告指出,实施乡村振兴战略要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制[2]。政府部门也出台了相关政策,明确了阶段性任务。

为响应国家战略,本研究聚焦于城镇化进程中问题较为突出的城乡边缘地带,通过案例分析和设计研究,探讨实现“自然-乡村-城市”和谐共生的新路径和新方法。

1 乡村振兴的新路径与方法

乡村振兴与城市复兴既有相似,也有不同。相似之处在于:两者都是为了维持地区生命力而进行的“新陈代谢”,均要综合考量社会、经济和环境等要素,并通过产业规划和资源配置,以及对生态、生产、生活空间的设计,取得社会经济与人居环境之间的动态平衡和协调发展,即产村(城)融合[3-4]。不同之处在于:在经济全球化背景下,城市原有的地域文化和生态环境在由经济建设主导的快速城镇化、现代化下受到了不同程度的破坏,城市风貌同质化现象严重;而乡村受全球化影响相对较小,不少乡村还保留了原有的文化特色和生态环境,以及基于血缘和地缘关系的深层次“亚文化”。所以,城乡融合发展,一方面需要城市在经济上反哺乡村,另一方面也需要乡村在文化上反育城市,真正实现城乡之间资源的有效流转。

受之前社会经济快速发展的影响,目前乡村振兴的常见路径为:顺应消费逆城市化的趋势,有针对性地发展地方非农经济和新兴产业(如休闲农业和乡村旅游等),并通过农业供给侧结构性改革,推进农村产业融合发展。再以经济为抓手,带动当地社会文化复苏和人居环境改善,促进城乡循环发展,避免“乡村空心化”状况。

为避免因片段、破碎或割裂的乡村认知引发新的问题,乡村振兴需首先通过人文传承,保护和修复蕴含在耕读文化与自然生态中的地缘文化,即乡村之“魂”。唯有留住了“魂”,保留传统村落的“形”才有意义,也才有可能让振兴后的乡村真正“形神兼备”,留有“乡愁”。而乡村之“魂”和“形”的保留都离不开“人”的因素,留在村里的人在很大程度上决定了乡村的未来。所以,乡村振兴的目的并不是把农村建设成城市,而是通过“特色小镇”“田园综合体”等平台把乡村建设得更加宜居宜业。不仅留住村里人,还把更多的人才和资源从城市吸引回来,同时孕育具有地方特色和时代精神的新乡土文化,更好地延续和提升乡村“风貌”[5]。

1.1 留住乡村的“魂”:全生命周期参与式乡建

乡村风貌是人文特征和地理风貌的综合反映,涵盖该地域的民风民俗、地形地貌等多个方面。其形成是一个内生的嬗变过程,是历史进程中民间社会对区域身份的不断选择和认同。因此对斑驳而丰富的乡村风貌只能进行“活态”保护,而且在规划建设过程中必须尊重当地居民对生产生活方式的选择。同理,可持续乡建应是一个以村民为主体、自下而上推动的“过程”,而非“产品”,需要用发展的眼光看乡村风貌,先因地制宜找到一个振兴的起点,再在弹性原则的基础上追求动态的不断完善而非静止的高完成度。要避免因快速建造引发的生态环境退化,更要防止因对某些表象的“拷贝”或“移植”而出现乡村风貌“城市化”或“趋同化”等现象[6]。

由此可见,乡村振兴的主体必须是当地村民。乡村规划设计师也不能再将工作范畴局限于物质空间设计,而是要拓展到“见物又见人,心中有社会”的发展性规划,并通过驻村式 “陪伴”,深入了解和理解当地村民的诉求。另外,乡村规划设计师应尽可能全程、全方位参与乡村振兴,通过与当地村民的互动,教育引导他们逐步理解和认同乡土文化,增强身份认同感,从而促进乡建内部力量的可持续成长,助力乡村振兴短、中、长期计划的顺利实施[7-8]。

因此,乡村振兴应采用“全生命周期参与式乡建”的思路,引导相关部门和人员(尤其是村民和驻村干部)参与乡村的“调研-策划-规划-设计-建造-运维(及使用后评估)-再复兴……”,从更全面、更系统的视角来思考影响乡村风貌的不同因素[8]。而综合比较不同阶段的投入产出比及潜在风险,可以看出:乡建团队在项目初期(含“策划-规划-设计”)对关键要素的前瞻性预判,对于促进乡村的可持续振兴尤为重要。随着项目的展开,蕴含相对高风险(如增量成本等)的后续变更对乡村振兴效果的影响将呈递减趋势。以当前如火如荼的“田园综合体”为例,虽然被作为培育特色村镇的重要方法之一,然而由于缺乏对项目全生命周期的考量,市场上不少理应集现代农业、文旅产业和田园社区为一体的项目仍将产业定位局限在短期获利的低附加值领域,如农家乐休闲旅游等;或是在自上而下地照搬照抄城市房地产开发模式。缺少村民参与、文化商品化、设计周期过短,以及在前期策划阶段缺少对中长期运维成本和盈利模式等关键要素的考量,致使部分项目失去了地缘特色。

1.2 守住乡村的“形”:景观引导的乡村规划设计

传统乡村聚落及构成村落的乡土建筑或民居,都是当地村民根据自身需求从个体微观的视角来营造的,是地域文化和适用性建造技术的综合体现。其“(设计)-建造-使用-翻新或重建……”的生命周期是一种自组织的机制。虽然在历史上没有规划师或建筑师的介入,却又“形具其理”。王竹教授指出,历经数代人生产和生活沉积而成的乡村聚落,杂乱的表象下却暗含着村巷的空间秩序、村民的血缘关系、宗族的仪式活动、邻里的产权界限,甚至还有家族内部的财产分割等千丝万缕的联系。因此,这样形成的聚落形态和社会网络在很大程度上是异质同构的[9]。而且,随着时间变化逐渐稳定下来的聚落结构,其整体肌理呈现出自然生长的有机性和弹性,也恰是传统人居文化中人与自然关系的核心体现[9]。

对乡村发展进行规划设计,绝不能沿用城市规划设计的思路和经验,更不能根据城里人对乡村的憧憬来进行乌托邦式的改扩建,而是要先研究乡村的发生机制和发展规律,梳理村落形态与自然环境之间的关系,以及乡村空间布局与变化的生产力、生产关系之间的关系,再在此基础上进一步研究当地居民在生活习惯、生产方式和社会结构等方面的转变,进而传承和发展乡建的智慧[10]。在很大程度上,乡村振兴也是一个以研究为导向的交互式学习过程,不同利益相关团体参与其中,通过互动逐渐形成推动乡村发展的合力[11]。

结合国内外相关经验,本文提出了“景观引导的乡村振兴规划设计”理念,用于辅助全生命周期参与乡建的前期关键阶段(即“策划-规划-设计”)。

Landscape(景观)一词,可以拆解为“land-scape”,意为“地景”或“地表景象”,也可理解为自然和人类活动在大地上留下的痕迹。19世纪初该词被引入地理学,用于描述“某限定区域在特定时间的总体特征”,它由区域内的地形、地貌、土壤、水体、植物、动物和人文活动等元素共同构成,是具有时间属性的动态整体系统[12-14]。后续相关研究继续探索自然景观(涵盖地理圈和生物圈)与文化景观的联系及相互作用,形成了西方哲学中的人地关系思想,并演化形成后来的“景观都市主义”(Landscape Urbanism)和“生态都市主义”(Ecological Urbanism)。在我国,历史上基于“风水”理念发展起来的“堪舆术”,也是通过仰观天象、俯察地理,分析气候气象、地形地貌、水源水质和土壤植被等自然元素,推算城池、房屋或其他人造地景的最佳选址和坐向,再通过相应的规划设计,调形理气,使人居环境最终达到顺应自然、“天人合一”的境地[14]。

如果说当代人居理念的核心思想是因地制宜,追求人与自然和谐共生,那么景观作为一个跨学科的学术概念,用其引导规划设计将有助于解读当前的城乡关系,从更全面的视角出发理解在地居民的环境行为特征、协调人与自然的关系——既要依赖和保护自然环境,又要用适当的方式开发和利用自然环境[14]。因此,用景观引导乡村振兴不仅有助于解决城乡二元经济结构造成的历史遗留问题,还能作为自然资源部门统筹协调国土空间资源的途径,辅助城乡规划管理和生态保护修复等工作。基于景观的乡村振兴,有助于自下而上地增强当地村民的文化认同,通过引导他们主动投身乡建,守护和延续地方文脉和土地伦理[13]。

2 研究实例:营造苏州的“城中田、门口地”

苏州浒墅关镇地处江南水乡,有着明显的水乡特征和厚重的吴越文化。历史上因兴修水利,农业和手工业等都很发达,坊间有“先有浒墅关,后有姑苏城”的说法。

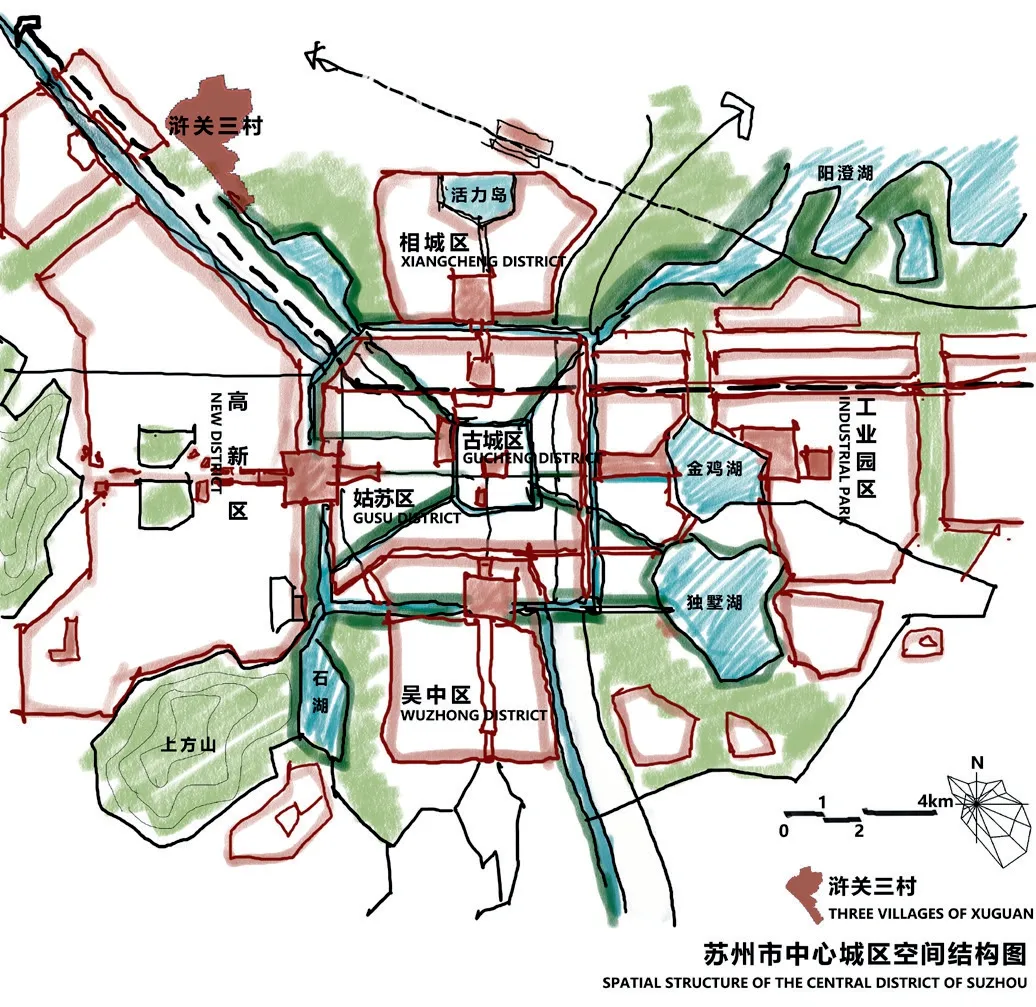

1996年版的苏州总体规划确立了“一核四城”的城市空间发展骨架和“四角山水”的景观格局,并在后续发展中努力维持上述城市形态。浒墅关位于“四角山水”的西北角,属于太湖流域苏州段的上游(图1)。

浒墅关人文历史悠久。自明宣德年间设钞关以来,区内生产生活均以“田作”为根本,当地居民也一度因关席、田产而生活富庶安逸。20世纪初引入蚕桑工业后,浒墅关开始进行产业转型。时至今日,昔日辉煌的关席、蚕桑均已褪去光华,曾经的田园景观和农耕文化也几近没落。

本案聚焦浒墅关镇下辖的3个农村片区——青灯村、九图村和华盛社区(以下简称“三村”),留存有苏州中心城区为数不多的保留农田。作为“城郊融合类乡村”的代表性案例,它们集中反映了当前城乡融合发展过程中城乡边缘地带面临的主要问题。

2.1 三村现状分析及发展策划

青灯、九图和华盛3个行政村的规划总用地面积约6.1km2,包含29个自然村,辖区内现有本地户籍人口约5 613人(1 510户),外来人口约4 200人。由于区内产业结构较单一,且以种植业和低端加工制造业为主,故村级经济不发达,生活配套附属设施不足。现有耕种面积约333.3hm2,然而村民中从事在地农业耕作的人数较少,大部分青壮年凭借地缘优势选择就近外出务工,导致在地人口老龄化严重。以“关席”为代表的非物质文化濒临失传,乡土文化也面临凋敝的危机。所幸三村仍保存着相对完整的乡村体系——小桥、流水、民居、土地庙和村民的土地信仰,以及蕴藏其中的乡规民约。

研究团队曾参与过浒墅关镇的多个乡建项目,并通过驻村调研和在地工作坊等形式,对三村及周边村庄现状进行了调研,深入了解当地村民的需求。三村的发展受周边城镇影响较大,一度被定位为“城镇服务型乡村”,主要为苏州高新区及浒墅关镇的低收入阶层提供生活环境(“城中村”),或为相邻城镇提供制造作坊(“城边村”)。在市场经济的驱动下,当地居民也渴望能通过发展农家乐、休闲旅游业等进一步提高自身的生活水平;更有部分受访村干部提出采用“腾笼换鸟”的置换策略来推动地方经济结构调整,加快转型升级。

对现状问题的梳理可以看出:当前三村在规划层面面临巨大的挑战。三村均有改善民生的意愿,却缺少整体发展的策略和资源聚集的能力,且村民诉求多聚焦于短期收益,缺乏远景规划。不少留守村民一方面期待城市生活品质,另一方面却又在缺乏恰当指导的乡村实践中陷入矛盾和迷茫。

针对上述挑战,研究团队结合项目所在地的地缘优势,参考一些西方国家从“城市化”到“逆城市化”的发展历程,提出了“三村一体”的发展策略,即以当地村民的“生活”为核心,修复乡土文化,重塑生活型农业镇区——围绕“田文化”对村落进行活态保护,以田园生产、田园生活及田园生态为核心要素,打造离苏州城市最近的特色田园乡村,即“城中田、门口地”。该策划案响应《江苏省特色田园乡村建设行动计划》,力争通过传承农耕文化留住乡村的“魂”,通过重塑水乡风貌守住乡村的“形”,并发展相关产业链,营造宜居宜业的社会经济环境,振兴乡村“人”的生活[15]。

图1 苏州市中心城区“一核四城、四角山水”空间结构图及浒墅关镇位置

2.2 景观引导的乡村振兴规划设计

景观引导的乡村振兴规划设计需先从大景观入手,以苏州平原水乡聚落整体景观结构的发展脉络为基础,顺应生态演化的规律,面向未来引领项目基地的发展。苏州位于太湖水网平原,总体地貌呈“一山二水七分田”的形态。古城选址于太湖至吴淞江的中间地带,水系由西向东,为城区提供了清洁的水源。城中生活污水顺流至娄葑湿地,净化后经吴淞江接长江出海。这种宏观的水循环体系塑造了苏州城遵循自然规律的适应性景观结构,也在很大程度上决定了当地人的生存和生计。

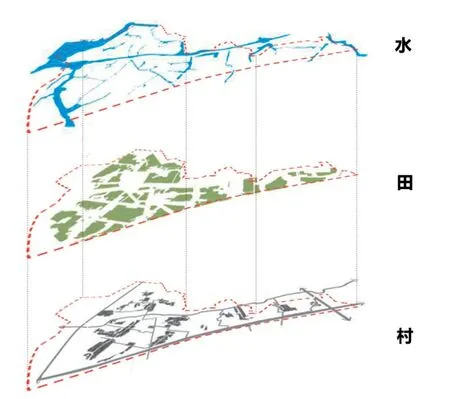

基于上述生态景观构架,研究团队对不同类型的景观进行了梳理,根据历史成因及相对稳定性(或在“时间”维度上的相对可变性)(图2),将其划分为:与地理圈相关的自然和文化景观(如地形地貌、土壤水体及相关的物质或非物质文化活动)、与生物圈相关的自然和文化景观(如土壤水体、植物、动物及相关的物质或非物质文化活动)、与人类文化圈相关的文化景观(如时代特征较鲜明的物质或非物质文化活动)。

研究团队还遵循三村的发生机制和发展规律,从时间轴和空间背景的角度来综合考量与当地居民生存、生计相关的景观元素,提炼出了“自然景观(地理圈)-农业景观(生物圈)-聚落景观(人类文化圈)……”的景观序列,力求取得“和谐共生、主客共享”的效果。具体设计思路如下。

水乡:研究团队率先对三村内的水网进行系统梳理。浒墅关镇内水网密集,青灯村与九图村之间的西塘河更是为保护苏州环古城风貌、改善城市河道水环境所建的专项引水工程。且作为应急水源,西塘河两岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域为一级保护区。基于现状和相关史料,规划接续部分断头的河道,以确保区内的地表和地下水循环,并在此基础上对三村的生态系统进行修复。同时,还对村中与水乡相关的文化景观(如桥等)进行梳理,强化地域文化元素符号。将青灯村内众缘桥、张广桥和南蒋桥等物质文化遗产,以及围绕其产生的文化活动作为乡村振兴启动工作的重点,力求通过设计营造江南水乡“小桥流水人家”的意境。

农田:丰富的水资源在很大程度上决定了当地的生产方式,即主要依赖淹灌(即格田灌溉)的万亩水稻田,以及目前仅存(恢复种植)的2万m2蔺草田(蔺草为生产关席的原材料)。作为与自然水景联系最为密切的人造地景之一,这些农田也是苏州中心城区范围内仅余的良田。然而,随着20世纪90年代乡镇企业的兴起,大批村民进厂上班,当地农耕文化已后继乏人。因此,设计方案将该项目重新定位为都市农业,旨在将其与为城市提供农副产品的城郊农业区分。短期策略弱化了当地农田的“生产”属性,却突出了其作为“城中田”的“景观”属性;通过与水景相结合,优化和提升农田景观空间格局;同时对其生态和社会等功能做进一步的开发,如保留原生态的田作活动作为市民教育农园等,强调了田园生活蕴含的文化内涵和教育示范意义。在此基础上的中、长期策略计划引入集约化经营模式(如生产、加工和销售一体化等)来提升其盈利功能。希望能有效恢复当地的耕读文化,并通过结合“互联网+”等科技手段,最终实现城乡共享。

图2 景观引导乡村振兴规划设计工作层级

图3 乡村景观的“(山)-水-(林)-田-村”层级梳理(一)

图4 乡村景观的“(山)-水-(林)-田-村”层级梳理(二)

聚落:丰富的水资源也决定了原住民“择水而居,依水而筑”的生活方式。当前村落的空间形态及建筑的风貌类型,反映出江南的栖居文化和建造艺术,也体现了原住民对自然生态和传统风水文化的尊重。由于与当地社会网络异质同构,村落空间形态表现为小微环境秩序下的随机差异[9]。对此类文化景观进行再规划时,切忌大拆大建,或因“发力过猛”而造成对当地社会关系网的破坏。本案采用“低冲击”“微介入”的设计理念,依托原有的宅基地做“加减法”——首先拆除违章搭建,再在保证基本单元结构稳定的基础上,以增强人居环境与自然生态的联系为根本目的做有机微更新。考虑到建造和运维成本,设计方案强调了在地性(如当地建材、“低技的”建造方法等)和落地性(如建造技术与成本、所需人工与时间等)。在规划设计中努力保留一切“时间(历史)”留下的痕迹,作为振兴乡村的“触媒”。例如,青灯村因受周边城镇影响,现存有不少废弃的小制造作坊,它们的原址被尽可能地保留下来,以反映特定时期当地生产力、生产关系变化对乡村空间形态带来的影响,并通过植入新的功能和业态(如医养、展陈等),使其成为该项目与其他乡村振兴项目的区别之一,真正体现出其作为“城中田、门口地”的特色。

上述“(山)-水-(林)-田-村……”景观序列引导的乡村振兴规划设计策略(图3、4),有助于通过修复当地生态韧性,解决好与村民生存和生计相关的民生问题,并对村庄的“里子”问题(如排污、交通、垃圾和水电等)进行逐级整治,以全面提升人居环境质量(图5)。而且,通过将设计作为研究和探索乡村振兴问题的重要方法,研究团队还对全生命周期参与式乡建的后续工作[如“建造-运维(及使用后评估)-再复兴……”过程中的多方联动]进行了多方案的比选,最终建议构建村社合作金融(即“内置金融”)来整合资源,将三村的村民整合成能通过乡村振兴获得共赢的利益共同体,提升村民主体参与乡建的意识和能动性。再在此基础上,短期通过引入文创产业和与电商合作,完成当地产业的转型升级,打造“农业+文创+服务业+……”的新农业景观品牌;长期则通过建立与城市资源双向流转的机制,引入非营利性社会组织参与乡建和促进城乡融合发展,并通过筹划建设康居特色村和孕育自然教育产业基地,形成“田园+康养+教育+文旅+……”的新型产业模式。最后,通过设立启动区来验证相关规划设计策略的效果,循序渐进地推进相关工作。

在后续访谈中,上述规划设计思路得到了当地村民和有关部门的肯定。他们认为,这种“先生态后业态、先地下后地上、先规划后建设、先实验(启动区)后推广”的工作流程,不仅有助于组织协调相关部门,将资源配置与空间规划设计有机融合,统筹兼顾地开展农村田园风貌保护和环境整治,还能有效提高当地村民的乡土认同感和参与积极性。

图5 九图村北向鸟瞰实景图(改造后的启动区)

3 结语

综上所述,“景观”既是人与自然互动的媒介,也是自然与人在历史演化过程中和谐共生的载体。目前相关研究的侧重点正在从“普适性”向“在地性”进行转变[16]。因此,以景观引导乡村振兴规划设计,可以更有效地反映田园乡村的在地特色,同时更好地激发村民作为乡建主体的积极性。另外,得益于景观的动态属性,景观引导的乡村振兴规划设计也是一种以过程为导向的弹性发展设计,能因时因地地对乡村风貌进行“活态”保护。该设计理念在很大程度上有助于激发乡建参与者(包括设计师和艺术家等)对乡村问题的反思,促进对“乡土建造”观念的重塑[17]。类似的设计思维也被景观都市主义的簇拥者用于指导城市规划设计[12]。

面向中国乡村,风景园林和城乡规划相关研究的发展趋势也在发生转变,将更加关注蕴含于空间中的社会学及人类学意义,并将变化的聚落形态视为“将逻辑的理性思维与情感的感性思维从概念转化为实际景观形象的媒介”,用于探索和解读不同地域环境下乡村物质空间结构形成的动力因素与机制[16,18]。因此,乡村振兴需要采用前瞻视角,传承和复兴承载乡村源文化和乡愁记忆的景观,再在此基础上从全生命周期视角出发,有选择地引领当地产业的可持续发展和转型,促进城乡循环发展。

注:文中图片均由作者绘制或拍摄。