综放工作面不同放煤工序岩体破断机理及数值模拟研究

2020-09-21霍瑜剑田鹏州付玲玲魏勇齐

霍瑜剑,田鹏州,付玲玲,魏勇齐

(河南省煤田地质局一队,河南 郑州 450000)

1 前言

放顶煤是厚煤层高产高效开采的最有效方式之一[1-2]。放顶煤开采主要采取沿煤层的底板或煤层某一厚度范围内的底部布置一个采煤工作面,利用矿山压力的作用或辅以松动爆破等方法,使顶煤破碎成散体后,由支架后方或上方的“放煤窗口”放出。放顶采煤法从80年代初首先由法国试验成功以来,已经成为开采5~20m厚煤层最可取的方法之一。但放顶煤开采时,会引起煤岩层大范围移动,在采动和煤体瓦斯压力耦合影响下,上覆岩层中采动裂隙场与原生裂隙场叠加,其时空演化规律极其复杂,瓦斯出现无序集聚、涌出[3-5]。在放煤过程中,支架上方顶煤和采空区之间的“空洞”常常构成瓦斯的聚集区,在采动应力的影响下,将导致瓦斯的集中涌出,当涌出量较大使巷道瓦斯浓度达到瓦斯爆炸极限时,将带来严重的安全隐患。因此,在放顶煤开采时应重点关注“空洞”区域瓦斯的浓度变化。而采用不同放煤工序放煤时,支架上方顶煤的采动应力状态及内部裂隙网络的发育情况存在很大差异,导致放煤过程中瓦斯的汇聚及涌出规律不同。此外,在煤层厚度不同时,“空洞”区域的大小、顶煤的采动应力状态及内部裂隙网络的发育情况也存在差异。因此,开展不同放煤工序条件下,顶煤煤岩体破坏机理及内部裂隙演化规律的研究,对于避免放顶煤引起瓦斯爆炸、放煤方式及回采工艺的优化具有重要的理论价值和工程指导意义[6-8]。

2 不同放煤工序采动力学理论

2.1 顺序放煤

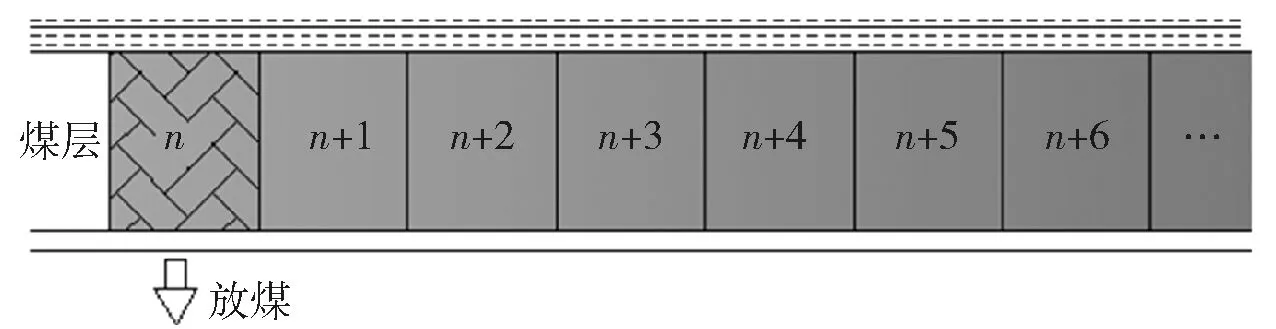

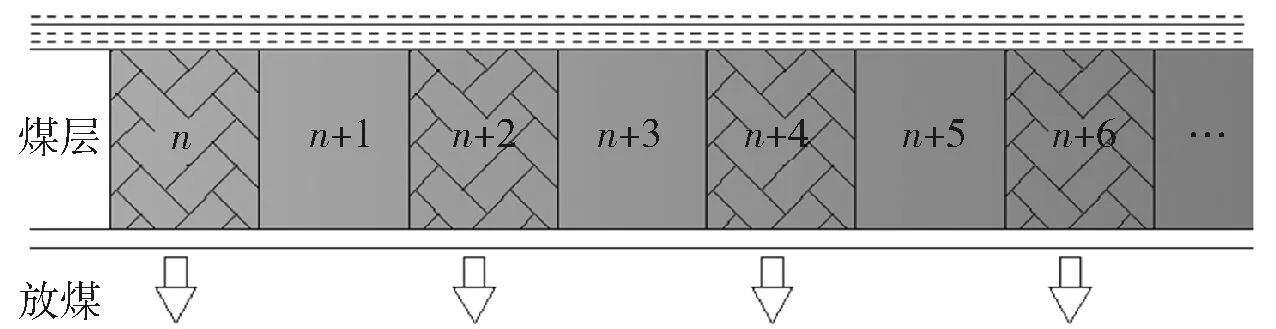

顺序放煤工艺如图1所示。

图1 顺序放煤工艺示意图

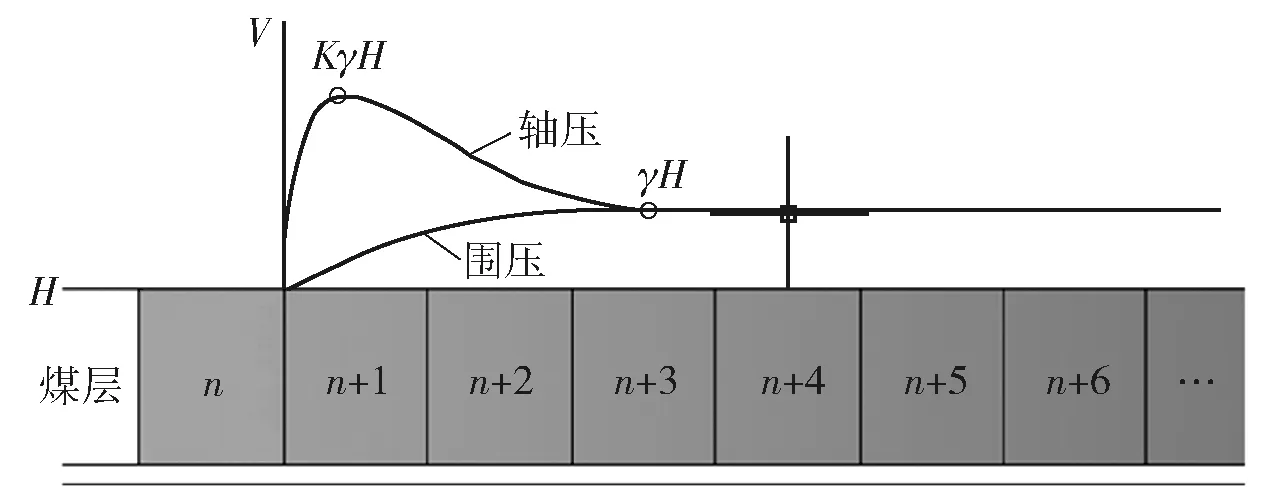

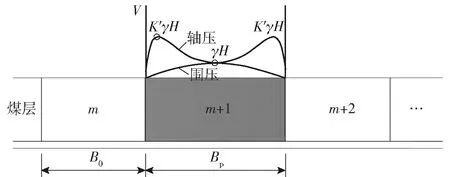

顺序放煤工艺即沿着回采工作面依次顺序对上部顶煤放出,放煤顺序依次为1→2→…n→…。在顺序采煤过程中,根据放煤前后煤层受力情况,推测放煤过程中煤层在采动过程中的受力变化趋势或应力集中系数,通过室内模拟加载来研究放煤过程中煤岩的破坏演化过程。顺序放煤过程中,前方煤层的受力分布特征如图2所示。

图2 顺序开采上部煤层受力分布特征

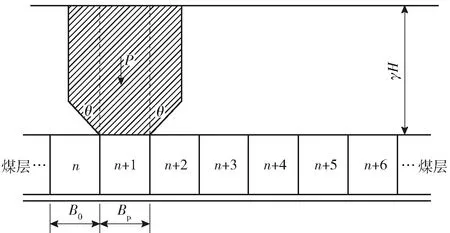

顺序放煤后煤柱所承受的煤柱荷载可近似按King公式进行计算,King认为:在采空区前方煤壁内有一恒定的剪切角θ(θ可取31°),由剪切线所包络的上覆岩层的重量则均由煤柱承担,对于顺序放煤,前方煤层放完后,远端某处煤层的有效荷载示意图如图3所示。

图3 顺序放煤煤层有效载荷示意图

图3所示为放煤宽度B0<2Htanθ的情况(一般情况),此时的煤层所受载荷P为

(1)

顺序放煤工序下的应力集中系数K为

(2)

式中:P——放煤①后,②煤层所受上覆岩层荷载;

θ——上覆岩层平均剪切角;

H——开采深度;

γ——上覆岩层加权密度;

B0——放煤宽度;

Bp——煤柱宽度。

2.2 间隔放煤

间隔放煤的放煤顺序示意图如图4所示。

图4 间隔放煤工艺示意图

间隔放煤工艺即沿着回采工作面依次间隔对上部顶煤放出,如图4所示的间隔放煤顺序依次为n→n+2→n+4→…,然后n+1→n+3→…。在间隔采煤过程中,残留煤层的应力集中系数同样按King假设计算,结合顺序放煤的应力集中系数,间隔放煤过程中,前方煤层的受力分布特征如图5所示。

图5 间隔放煤上部煤层受力分布特征

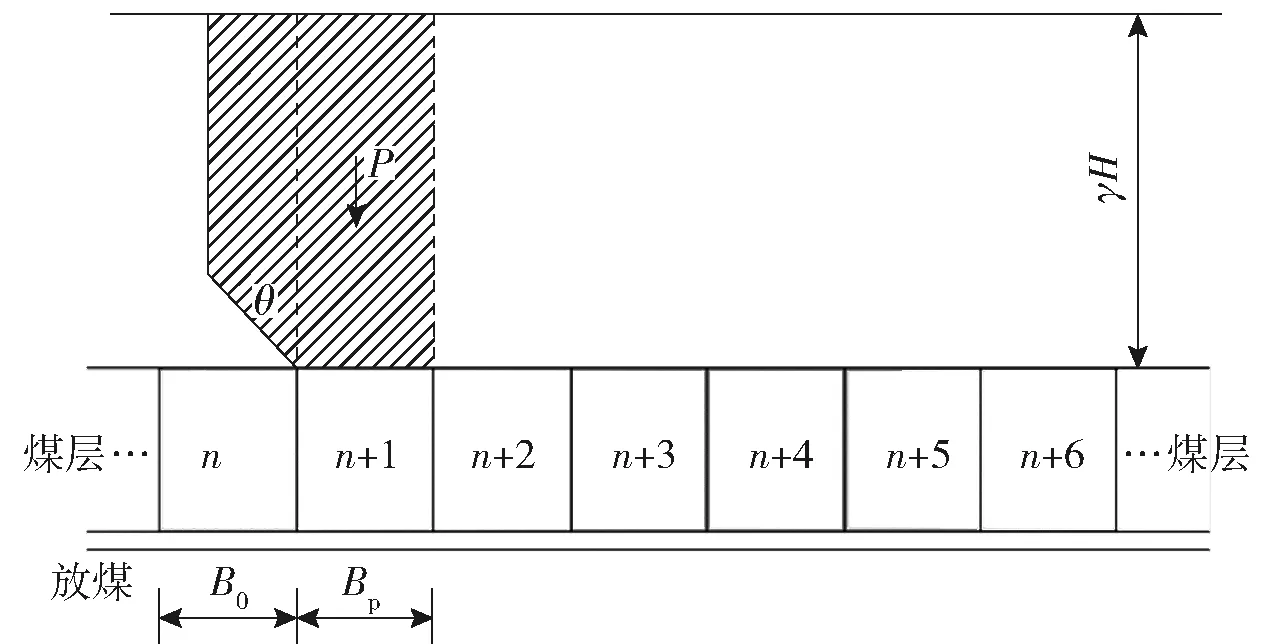

同顺序放煤,煤柱所受荷载可按剪切线所包围的上覆岩层的重量进行计算,间隔放煤煤柱所受荷载示意图如图6所示。

图6 间隔放煤煤柱有效荷载示意图

同顺序放煤,对于放煤宽度B0<2Htanθ的情况下,此时②号煤层所受载荷P为

(3)

顺序放煤工序下的应力集中系数K′

(4)

式(4)中意义同式(2)。

根据顺序开采及间隔开采的应力集中系数K及K′,则可模拟放顶煤不同采煤工艺条件下煤岩破坏演化过程。

3 不同放煤工序采动力学分析

3.1 序放煤采动力学分析

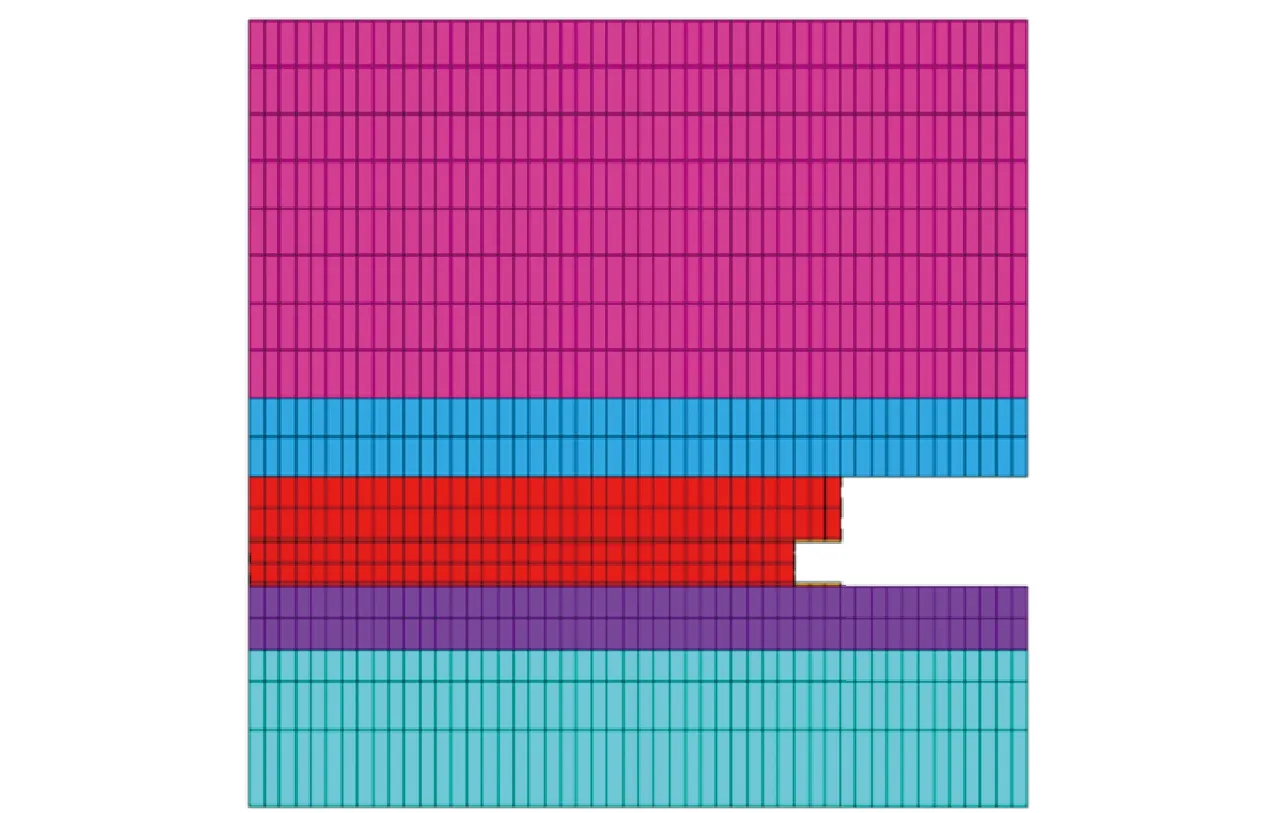

顺序放煤有限元模型如图7所示。

图7 顺序放煤有限元模型

1)放第2块煤

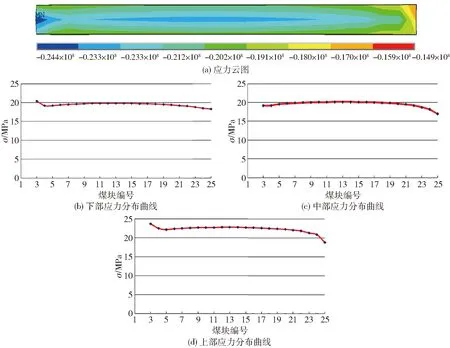

图8 7m煤层顶煤应力分布曲线及云图(放第2块煤)

从顶煤不同高度应力分布曲线及应力云图可以看到,7m厚煤层顶煤下部(Y=142m)处,第3块煤岩的竖向应力最大,为20.4MPa,第25块煤岩应力最小,为18.4MPa,下部煤岩的平均竖向约为20.0MPa;中部(Y=144m)处,第3块煤岩的竖向应力最大,为24.0MPa,第25块煤岩应力最小,为18.4MPa,中部煤岩的平均竖向约为22.7MPa;上部(Y=146m)处,煤岩的竖向应力分布较为均一,且中间煤岩的竖向应力较大,为20.1MPa,第25块煤岩应力最小,为16.9MPa,上部煤岩的平均竖向应力约为19.6MPa。

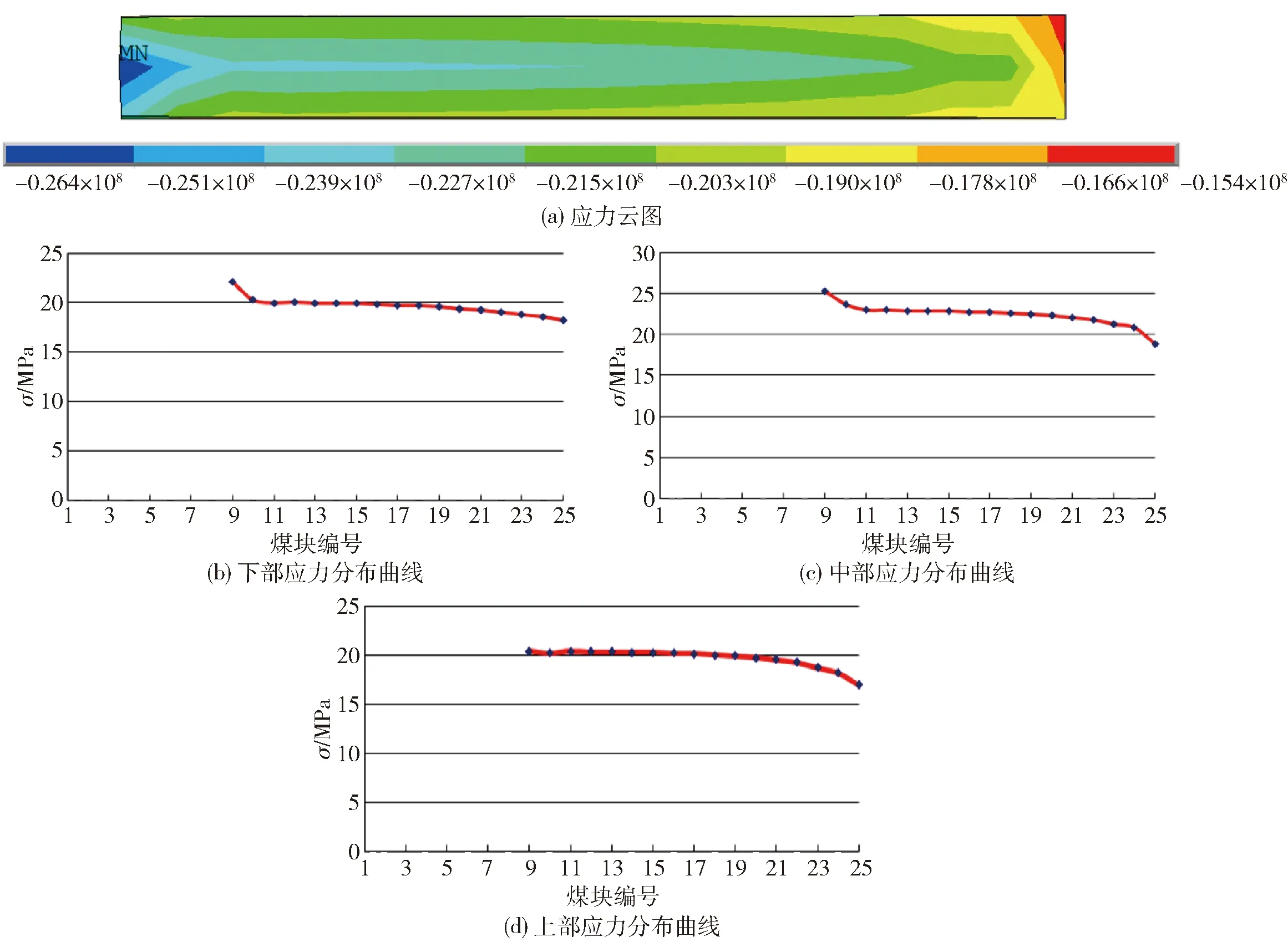

2)放第8块煤

图9 7m煤层顶煤应力分布曲线及云图(放第8块煤)

从第8次顺序放煤中,顶煤不同高度应力分布曲线及应力云图可以看到,7m厚煤层顶煤下部(Y=142m)处,第9块煤岩的竖向应力最大,为22.0MPa,第25块煤岩应力最小,为18.4MPa,下部煤岩的平均竖向约为20.0MPa;中部(Y=144m)处,第9块煤岩的竖向应力最大,为25.3MPa,第25块煤岩应力最小,为18.8MPa,中部煤岩的平均竖向约为22.7MPa;上部(Y=146m)处,顶煤中部竖向应力较大且分布较为均一,为20.4MPa,第25块煤岩应力最小,为16.9MPa,上部煤岩的平均竖向应力约为19.6MPa。

3)放第14块煤

从第14次顺序放煤中,顶煤不同高度应力分布曲线及应力云图可以看到,7m厚煤层顶煤下部(Y=142m)处,第15块煤岩的竖向应力最大,为22.3MPa,第25块煤岩应力最小,为18.4MPa,下部煤岩的平均竖向约为19.5MPa;中部(Y=144m)处,第15块煤岩的竖向应力最大,为25.6MPa,第25块煤岩应力最小,为18.9MPa,中部煤岩的平均竖向约为22.4MPa;上部(Y=146m)处,顶煤中间煤块竖向应力较大且分布较为均一,为20.6MPa,第25块煤岩应力最小,为17.0MPa,上部煤岩的平均竖向应力约为19.6MPa。

3.2 间隔放煤采动力学分析

间隔放煤有限元模型如图11所示。

图11 7m厚煤岩间隔放煤有限元模型

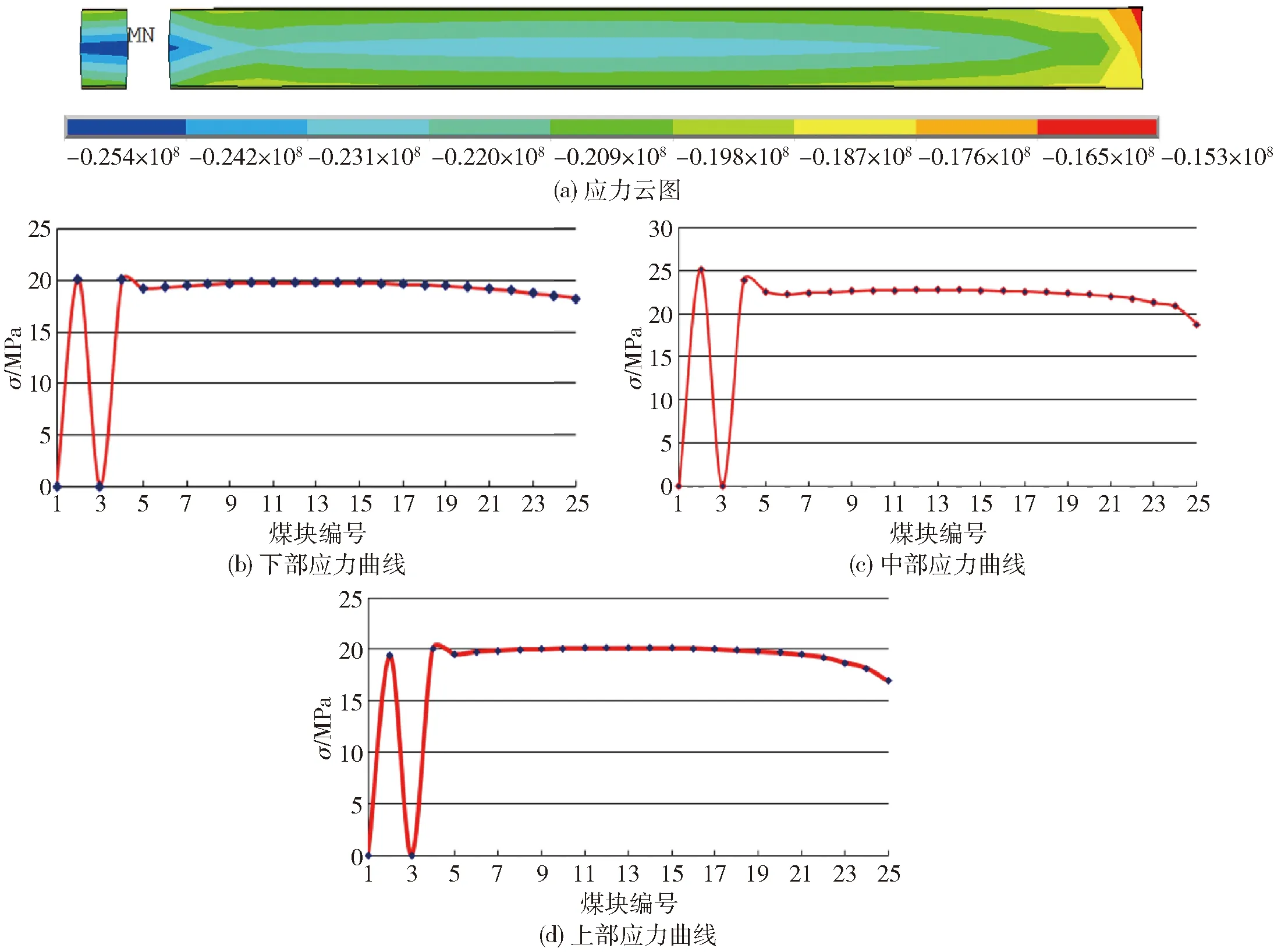

1)放第2块煤

从顶煤不同高度应力分布曲线及应力云图可以看到,7m厚煤层顶煤下部(Y=142m)处,第2块煤岩的竖向应力最大,为20.2MPa,第25块煤岩应力最小,为18.2MPa,下部煤岩的平均竖向约为19.8MPa;中部(Y=144m)处,第2块煤岩的竖向应力最大,为25.1MPa,第25块煤岩应力最小,为18.4MPa,中部煤岩的平均竖向约为22.7MPa;上部(Y=146m)处,第4块煤岩的竖向应力最大,为20.1MPa,第25块煤岩应力最小,为16.9MPa,上部煤岩的平均竖向应力约为19.8MPa。

图12 7m煤层间隔放煤顶煤应力分布曲线及云图(放第2块煤)

2)放第8块煤

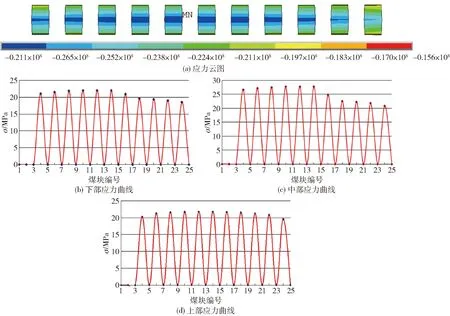

从顶煤不同高度应力分布曲线及应力云图可以看到,7m厚煤层顶煤下部(Y=142m)处,第12块煤岩的竖向应力最大为22.1MPa,第25块煤岩应力最小为18.3MPa,下部煤岩的平均竖向约为21.0MPa;中部(Y=144m)处,第12块煤岩的竖向应力最大为27.8MPa,第25块煤岩应力最小为18.8MPa,中部煤岩的平均竖向约为24.8MPa;上部(Y=146m)处,第12块煤岩的竖向应力最大为21.7MPa,第25块煤岩应力最小为17.0MPa,上部煤岩的平均竖向应力约为20.9MPa。

图13 7m煤层间隔放煤顶煤应力分布曲线及云图(第8次放煤)

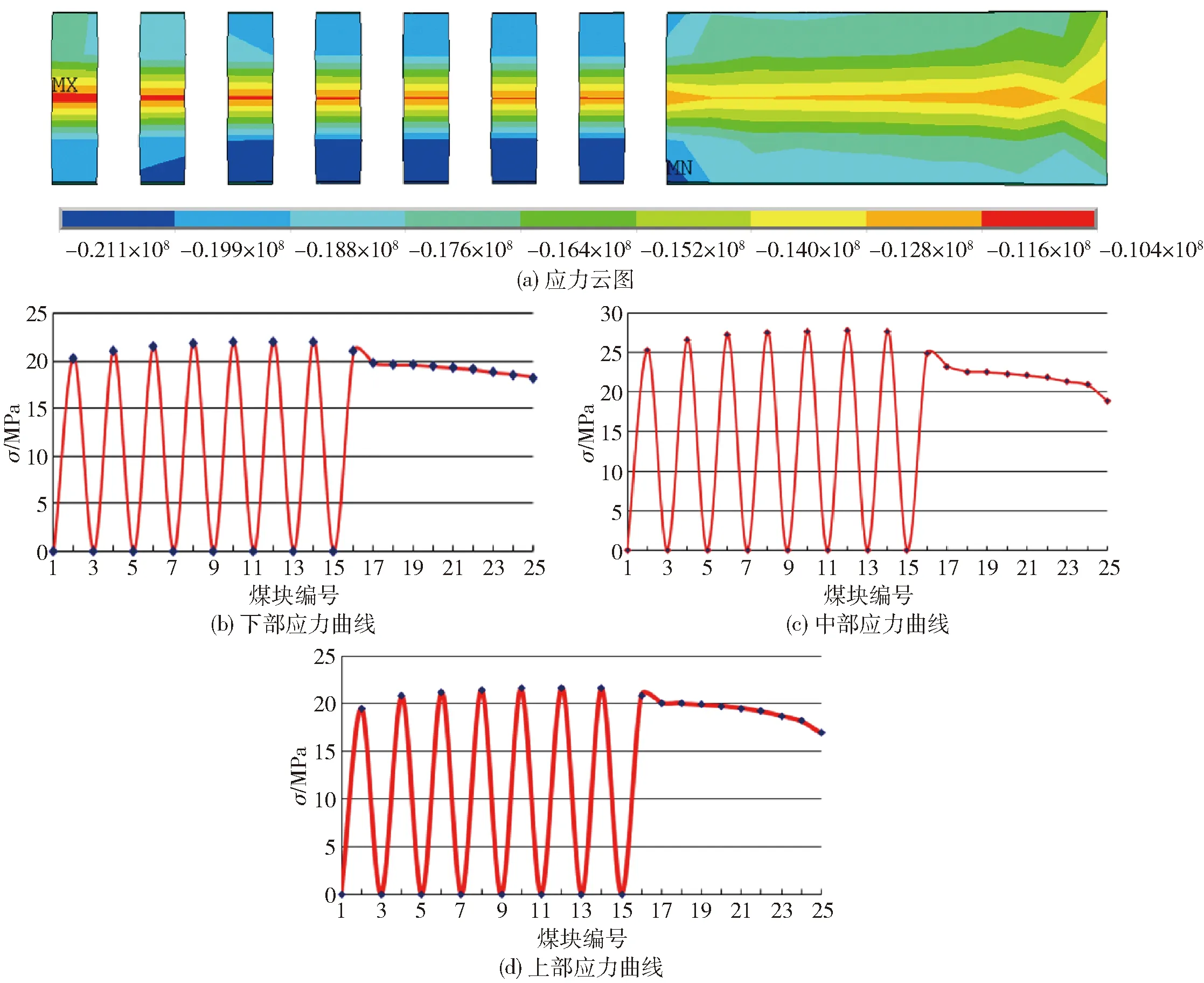

3)放第14块煤

从顶煤不同高度应力分布曲线及应力云图可以看到,7m厚煤层顶煤下部(Y=142m)处,第12块煤岩的竖向应力最大,为22.1MPa,第25块煤岩应力最小,为18.4MPa,下部煤岩的平均竖向约为21.0MPa;中部(Y=144m)处,第12块煤岩的竖向应力最大,为27.8MPa,第24块煤岩应力最小,为20.9MPa,中部煤岩的平均竖向应力约为24.9MPa;上部(Y=146m)处,第12块煤岩的竖向应力最大,为21.7MPa,第24块煤岩应力最小,为20.3MPa,上部煤岩的平均竖向应力约为21.3MPa。

4 结论

(1)对于7m厚煤岩顺序放煤,顶煤中部的竖向应力值均大于煤岩上部和下部的竖向应力。且在放第2、8、14块煤时,顶煤下部和中部的最大应力均出现在临空煤块(分别为第3、9、15块煤岩)上。

(2)7m煤层在间隔放煤过程中,在第一轮间隔放煤过程中,未放顶煤煤岩的应力状态与顺序放煤较为接近;当放完第一轮奇数号煤块时,中部的应力会变大到24.9MPa,而顺序放煤煤层中部应力约为22.4MPa,表明放煤方式对煤岩的应力状态存在较大影响。

(3)从两种放煤方式的应力状态来看,在7m煤层的开采过程中,建议采用顺序放煤,这样能有效避免煤层中部发生严重破碎及内部裂隙网络的贯通,从而减小瓦斯集中涌出的危险。

图14 7m煤层间隔放煤顶煤应力分布曲线及云图(第14次放煤)