话语争夺、意见表达与网络狂欢

——青年亚文化视角下的“抽象”文化透视

2020-09-21汤雪灏

汤雪灏

近年来,青年群体中流行起一股名为“抽象”文化的热潮。“抽象”一词原是“具象”的相对概念,是指“从具体事物抽出、概括出它们共同的方面、本质属性与关系等,而将个别的、非本质的方面、属性与关系舍弃的思维过程”(1)沈以淡:《简明数学词典》,北京理工大学出版社,2003年,第42页。。而在青年群体中盛行的“抽象”文化概念,却与此关联甚微。“抽象”文化中的“抽象”一词,来源于网络主播李赣的口头禅。在早期的网络直播中,李赣将被他指点的一些社会现象命名为“抽象”,而逐渐在粉丝群体中流传。随后,李赣顺势将自己的直播间名称改为“抽象TV”,并成立抽象工作室,最早的这批粉丝形成了“抽象”文化群体的雏形。自此,“抽象”文化的早期样态形成。2017年,李赣在直播时触碰监管底线,直播间账号被封禁,原抽象工作室核心人物之一孙笑川另起门户开始独立直播,但仅仅不到半年的时间,孙笑川也因为触碰同一问题被网络直播平台封号。但是,他们并没有因为被封而从网络平台销声匿迹,而是转阵到新浪微博,继续扮演着“抽象”文化群体“精神领袖”的角色。“抽象”文化以消解崇高、戏弄权威、污名偶像与自我矮化为风格特征,在网络传播的过程中不断地被添加内涵,逐渐成为一种风行网络的青年亚文化现象。围绕着“抽象”文化,实质上形成了松散无组织的“抽象”青年亚文化群体。

对于“抽象”文化,目前学界的研究还较为少见。从一定意义上来说,它是对“屌丝”文化的继承与发展,并进一步“改造升级”,成为青年自我表达的一股新热潮。与“屌丝”文化、“撸瑟”文化(“loser”文化)以自我矮化、自我污名的文化生产模式不同的是,“抽象”文化在将自我人格进行降格处理的同时,肆意地嘲弄与戏谑一切,并屡屡“偷袭”成功。从作为权威与崇高代表的“CCTV”(中央电视台),到华晨宇、蔡徐坤、EXO等“新生偶像”的粉丝群体,再到所谓的“新司机”(2)“新司机”是与“老司机”相对的一个概念,意指在“抽象”文化爆红出圈后,慕名而来加入“抽象”文化群体的新人。,都是“抽象”文化群体冲击的对象。

本文尝试将“抽象”文化视为近年来网络直播迅速发展与网络环境的变革中产生的一个青年文化现象来进行考察。首先,对“抽象”文化的起源与散布渠道进行梳理,厘清“抽象”文化群体何以产生;其次,对“抽象”文化中所暗含的话语争夺与其形成的隐语进行分析考察;再次,对“抽象”文化以数度登上微博热搜为标志的“出圈”事件进行分析,考察其在大众传播媒介中广泛传播的路径;最后,在对这些内容梳理分析的基础上,将其放置到中国当代网络生态环境与青年亚文化治理的语境中,尝试提出应对态度。

一、“抽象”文化的起源与散布

(一) “抽象”文化的前奏与起源

青年亚文化一般是指“社会阶层结构框架里不断出现的那些带有一定‘反常’色彩或挑战性的新兴社群或新潮生活方式”(3)斯图亚特·霍尔:《通过仪式抵抗:战后英国的青年亚文化》,孟登迎、胡疆锋译,中国青年出版社,2015年,第20页。,中国的青年亚文化群体作为一个社会现象受到关注起始于20世纪80年代。改革开放以后,面对一个崭新的时代,无数青年幻想着在新天地里一展身手却又困于现实,他们在摇滚乐、“垮掉的一代”的影响下逐渐开始质疑权威,打破崇高叙事,成为“愤怒”的一代,造就了“愤青”亚文化群体。进入90年代以后,国内的文艺氛围开始升温,“作家风”、 “诗人风”盛行一时,与此同时盗版DVD、街头放映室也将“地下电影”与“港台电影”介绍给了新的青年一代,在《顽主》《动物凶猛》《阳光灿烂的日子》《大话西游》等文学作品与电影文化的影响下,以消解宏大叙事、追捧玩世不恭的“嘲弄”、 “消解”为底色的新一代青年亚文化得以产生。新千年以后,互联网的出现使得新一代的青年亚文化开始从对少数权威样本的解构,变成了全民可以参与其中的新样态。百度贴吧作为21世纪00年代主要的互联网中文社区之一,其中的“李毅吧”(“帝吧”)、“魔兽世界吧”产出了无数网络流行语,并逐渐形成了“屌丝”、 “撸瑟”等亚文化群体。

与上一个时代不同的是,互联网时代的网络亚文化是一种可以深度参与的文化。亨利·詹金斯认为参与文化是媒介技术构建出的一种新的交流范式,表现为“相对较低的艺术表现和公民参与的门槛;支持创造并与他人分享自己的突破;对新手而言, 能通过一种非正式的学习获得经验;参与者认为自己的工作是有意义的;参与者感受到某种程度的社会联系, 如某人会在意别人对他发布的东西如何评价”(4)Henry Jenkins,Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century,Educational Gerontology,2006,Vol1.。近年来,网络直播开始兴起,弹幕文化的兴起更是将传统的传—受关系打破,受传者可以极大限度地与传授者进行现场交流,参与式文化得以产生。抽象文化正是在这样一种时代语境中得以产生。作为“抽象”文化的早期缔造者之一,李赣早年混迹于“WE”、 “黑WE”、 “抗压”等百度贴吧,深受影响。因其掌握直播与视频制作技术,他于2013年开始在AcFun弹幕视频网(“A站”)开始了其直播生涯。他早期的视频内容主要是讲解网络游戏英雄联盟,但是在彼时以推崇“技术流”为主的直播时代,李赣并没有获得成功。2014年,“A站”里的“生放送”(日语“直播”直译)频道独立成为“斗鱼TV”,并以签约明星、游戏达人、歌手舞者等方式,在很短的时间内成为了国内直播平台的领头羊。此时,李赣另辟蹊径,将自己定位为在网络上说“散打评书”的“电竞李伯清”(5)李伯清,四川评书艺人,在川渝地区享有很高的知名度,其以“散打”的方式点评时事、说段子,自成一派创立了“散打评书”。李赣是四川成都人,自幼对散打评书耳濡目染。,对时事、游戏、网络开始进行犀利点评。厌倦了网络直播平台上“才子佳人”模式的观众,仿佛从李赣的直播里发现了新大陆。作为一个没有学历、没有才艺甚至没有“能力”的李赣,在“直播睡觉”、 “直播查房”等一系列事件之后,成为了“网络红人”。

(二) “抽象”文化与亚文化资本

伯明翰学派认为亚文化产生的基本动因是“持续不断的社会结构矛盾、阶级文化以及相应产生的文化矛盾”,而某种亚文化的出现则是提供了一个“集体解决办法”。(6)胡疆锋:《伯明翰学派青年亚文化理论研究》,中国社会科学出版社,2012年,第150页。“抽象”文化群体的早期聚合来源于李赣(李老八)直播间的粉丝,在孙笑川(带带大师兄)、叶圣(药水哥)(7)药水哥本名、学历等真实信息皆存疑,网络上主要有叶圣、刘波两种说法,本文以叶圣指代药水哥真名。关于其学历问题同样存在两种说法,一是中南财经政法大学金融专业硕士,二是初中辍学。与陈义(抽象带篮子)等网络主播助力下,“抽象”文化群体迅速扩张,这些主播的人气也在互联网上居高不下。

表1 “抽象”主播全网粉丝统计(截至2020年4月7日)

布尔迪厄把文化——特别是通过以教育文凭形式存在的文化——当作一种特殊的资本类型,发现这种资本可以通过时间、精力、金钱获得,然后与高地位、高收入的职业加以交换。(8)戴维·斯沃茨:《文化与权力:布尔迪厄的社会学》,陶东风译,上海译文出版社,2012年,第227页。在这个意义上来说,“抽象”文化的主要生产者与传播者,都是缺失这种文化资本的群体。李赣、孙笑川、陈义均是大专毕业,处于高等教育的底层,虽然网络上有声音认为药水哥毕业于中南财经政法大学并获得经济学硕士学位,但并无确切证据。“后亚文化研究”(Post-Subcultural Studies)学者萨拉·桑顿通过对俱乐部(Club)文化与锐舞(Rave)文化的研究提出了“亚文化资本”的概念,他认为“同文化资本一样,亚文化资本赋予了它的所有者在青年人当中的地位,同时它也是可以被具身化(embodied)和客体化(objectified)的”(9)杨小柳,周源颖:《“亚文化资本”:新媒体时代青年亚文化的一种解释》,《中国青年研究》2018年第9期。。“抽象”文化的主要创作者们正是掌握了这种“亚文化资本”的群体。事实上,他们也通过这种亚文化资本获得了可观的经济收入。粉丝在“毁灭”他们、将他们拉下“偶像神坛”的同时,也在无形中完成了互联网时代的造神运动。在网络直播平台上,他们屡屡碾压才艺主播登上排行榜首位;他们的一条微博,动辄拥有上十万“转评赞”的热度;他们的一句口头禅,成为网络时代最炙手可热的流行话语。

从严格意义上来说,李赣等人只是点燃“抽象”文化火苗的人,作为一种参与度极高的网络青年亚文化形态,无数匿名的粉丝才是“抽象”文化的真正主人。他们藏匿于网络之中,通过解构的方式对“偶像”这一威权象征进行抵抗与戏弄。如果说“帝吧”的李毅是互联网时代第一个被网民拉下“神坛”的偶像,那么,以李赣、孙笑川、叶圣等“抽象”文化的主要生产者则是深谙时代氛围,主动走下“神坛”的新一代偶像代表。

二、另一种声音:“抽象”的话语表达与“自我收缩”

主流文化在面对亚文化时,通常会选择压制与收编的态度进行处理,而亚文化群体往往不会甘于被纳入主流话语空间之内,他们在对抗主流文化时,会做出一些回应来争取自我生存的权力空间。用另一种方式绕过主流文化的语义空间,或沉没到主流文化的表达空间之外,都是亚文化得以继续生存的方式。在“抽象”文化中,参与者主要使用“抽象”话与emoji表情来抵抗与绕过主流文化的话语表达。

(一)抽象话:网络语言的新形态

麦克卢汉认为语言占据了媒介传播体系的基础性地位,称“我们的时代把研究对象最后转向语言媒介本身,去研究语言如何塑造日常生活”(10)参见马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介:论人的延伸》,何道宽译,译林出版社,2011年。。而在网络时代所形成的网络语言,“和一定的时代心态密切结合在一起, 因而会在较长的时期内影响社会思想的发展, 在许多领域留下深深浅浅的痕迹”(11)郭庆:《网络语言与和谐文化建构》,《现代远距离教育》2008年第3期。。作为一种新兴网络言语的“抽象”话,在本质上是网络语言的自我更新迭代。早在“帝吧”亚文化中,许多网络语言的创造者与使用者,为了逃避监管与制造壁垒,“采用了以高级黑为代表的五花八门的表意策略,他们将这些迂回曲折又流露着草根式机智的表意策略称为‘内涵’”(12)邵燕君:《破壁书:网络文化关键词》,生活书店出版有限公司,2018年,第405页。,从某种意义上来说,“抽象”话正是“内涵”的承继。但是,随着网络时代信息传播的快速流动与变革,“抽象”话比“内涵”似乎更加抽离其原本的基础语言而令人难以把握。

表2 “抽象”话及其语料来源

“抽象”话是“抽象”文化的主要表达方式与传播载体,他们来源多样而复杂,既有李赣等网络主播的口头禅,也有粉丝在“抽象”文化传播中的二度创作,甚至还包括对其他亚文化群体所创作的网络语言的直接“盗猎”。

1.网络直播的口音与口头禅

由方言所产生的网络语言,一直都是网络流行语的重要组成部分。其中,既有由于方言发音与普通话发音之间的差异所产生的“谐音”网络流行语,也有将方言中本身具有特色的短句直接挪用。早期的网络流行语“内流满面”即是对“泪流满面”中“l”发音进行“n”的转化,这种结构的网络语言还包括“姑娘”/“菇凉”等,皆是产生于对 “n”、“l”口音的模仿。在“抽象”话体系中,方言土壤中产生的网络语言主要以对李赣、孙笑川等主播口音的戏仿为主,如四川方言中的“滚出去”发音为“滚出克”,“农民”的发音为“龙鸣”,“我服了”的发音为“我佛辣”。其中对“辣”字的使用尤为广泛,“辣”字不仅对应普通话中的“了”,也是“那”字的“抽象”话表达方式。网络主播的一些口头禅,同样也是“抽象”话的重要语料,如将“你”或“您”表达为“宁”,在表示支持某人的时候打出“保护”与“明白”,都是“抽象”文化群体戏仿网络主播的表达方式。

2.粉丝的二度创作

在参与式文化中,粉丝的二度创作是一个明显的特征。粉丝在使用与传播“抽象”网络主播所创造出的“抽象”话时,往往会根据主播们的一度创作进行解构与再创。其中,拆字是“抽象”话生成的一个重要方式,它的产生来自对口语中拖长音说话的模仿,如将孙笑川等主播的口头禅“爬”字拆分为“爪巴”,“好吧”拆分为“女子口巴”。这种以拆字为手段创造网络语言,并不是“抽象”文化的首创。早在2000年代,梦幻西游等网络游戏玩家群体中就曾流行过以“拆字”的手段来进行表达感叹的网络语言创作,如将“强”字拆分为“弓虽”,其来源是梦幻西游经典表情包中“强”表情的夸张变形。与此同时,在英语首字母缩写表达的影响下,中文互联网所兴起的使用汉语拼音首字母缩写创作网络语言的潮流也进入“抽象”文化圈,如将“搞快点”缩写为“GKD”。

3.戏仿与盗猎

“抽象”青年亚文化群体在创造“抽象”话的过程中,还包括对其它亚文化群体语言形式与内容的戏仿与盗猎。他们所盗猎的对象,通常是曾经与“抽象”群体发生过关系的亚文化群体。2017年7月,综艺节目《中国有嘻哈》热播,一时间“嘻哈文化”迅速走红网络。当时,有网络媒体在对参加节目的说唱选手孙八一进行介绍时,将其真名标注为孙笑川。一时间“抽象”群体开始对“嘻哈文化”进行了戏仿,他们将“嘻哈文化”中表达“尊重”的英文“respect”直接音译为“瑞斯拜”,当作网络发言时嘲弄原本应该“尊重”对象的语料。而在与蔡徐坤粉丝的交锋中,“抽象”群体又将其粉丝群体自称的“ikun”(意为“爱坤,我的坤”)戏仿为“ichuan”(“爱川”),并将其它“饭圈文化”中的一些元素挪用到“抽象”文化之中,如“保护全世界最好的XXX”等结构。

从“抽象”话的生产机制来看,它是根植于互联网土壤的新兴网络语言体系,它在借鉴诸多网络语言生产结构的基础上,进一步地对其解构重组,表现出来极强的包容性与开放性。但是, “抽象”亚文化群体对“抽象”话的创造与开发,远没有止步于此。在被“抽象”群体称为“抽象圣经”的直播片段屡次被多个网络平台封禁以后,他们创造性地以多种方式将中文文字转译为emoji表情,并在无意间埋下了中文互联网的一次病毒式传播事件的种子。

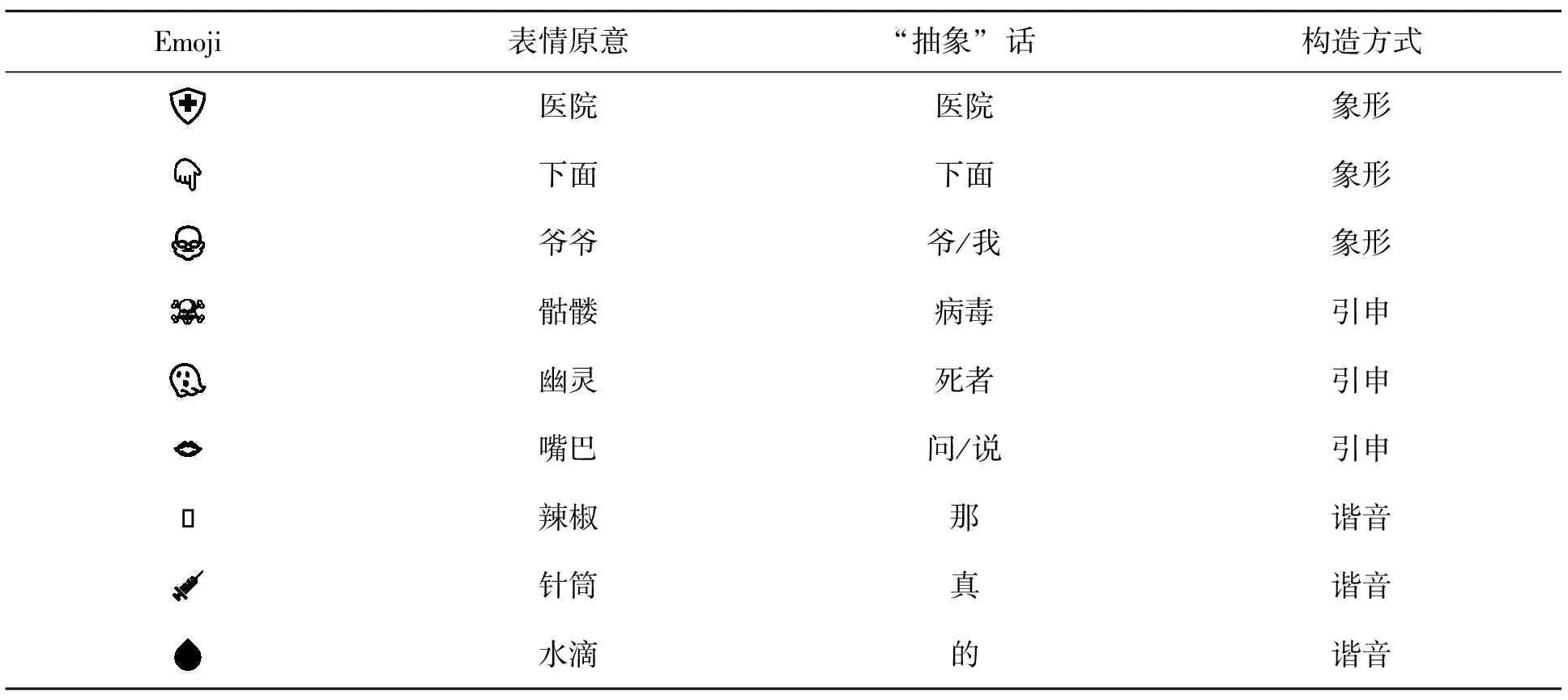

(二)作为“隐语黑话”的Emoji

在网络交流中,使用表情符号的原意是为了填补在线交流中文字无法表达语气与情绪而造成的表达上的缝隙。网络表情符号在发展过程中大致经历了三个阶段,分别是美式ASCII字符、日式emoji绘文字与图片配文字为主要内容的各种“自制网络表情”。“抽象”话在对表情符号的改造与使用中,以日式emoji最为广泛。Emoji为日语“绘文字”(絵文字/えもじ)的日语发音的英文转译,最早出现在20世纪90年代。“Emoji 和QQ 表情或其他表情符号不同的是,它不光只有用来表达情绪的符号表情,还有如鲜花、建筑、人物等与现实世界对应关系的符号,从而构成了一种比较严谨的符号体系。”(13)张美静:《人际传播的符号回归——网络表情符号emoji在社交媒体爆红的因素分析》,《新闻爱好者》2015年第12期。

表3 “抽象”话的emoji表达方式

有学者曾指出,“在社会文化结构中,隐语黑话属于一种亚文化现象”(14)郝志伦:《论隐语黑话的反越轨亚文化功能》,《中华文化论坛》2011年第6期。。“抽象”亚文化群体通过对表情的使用与有意误用来创造网络时代的隐语黑话,本质上是面对审查机制时的自我收缩。隐语黑话早已有之,它根植于整个社会文化的内在构造之中,并出现在许多大众文艺形式中,如郭德纲在相声《论相声五十年之现状》中对“翅子入了疃尖纲”(检查组来了换一段别的)的解读,多个版本的电影《智取威虎山》中杨子荣在进入威虎山与座山雕等人的“天王盖地虎”等对话。

但是,令“抽象”文化群体始料未及的是,emoji“抽象”话竟然在传播过程中产生了很大的魔力。2020年3月,在新冠肺炎疫情期间,某杂志在其微信公众号刊发的一篇文章,以多种语言文字版本在互联网上流传,其中以emoji“抽象”话的传播尤为广泛,与其它版本所采用的外语、盲文、摩斯电码不同的是,emoji版以其象形文章的易辨别性成为被广泛传播的版本。Emoji“抽象”话作为一种互联网时代的隐语黑话,在传播的过程中可以轻易绕过互联网的机器审查,其表意的复杂性与暧昧性成为其在网络传播中最大的变数。

三、戏谑与嘲弄:扩张的“抽象”文化与“出圈”之路

新浪微博是“抽象”文化与“抽象”亚文化群体活跃的重要场所之一,由于微博的开放性与外延性,使其具有某种“狂欢广场”的作用。如果将“抽象”文化中几个主要网络主播视作在广场发表演讲的人,那么,围观他们的群众在聚集过程中的扩张,造就了“抽象”文化的“出圈”之路。从某种程度上来说,“抽象”文化作为一种青年亚文化种类,其生存土壤与传播轨迹都是在一定范围内的小规模活动。但是,他们却屡屡登上微博热搜榜,引来圈外群众的围观,并将部分围观群众吸纳其中。“抽象”文化在此过程中逃逸出圈,进入大众文化传播的语境中试图引起更大范围的传播效果。在表4所列举的多次热搜事件中,“抽象”文化群体在其中都起了推波助澜的作用,他们以“看热闹不嫌事大”的心态将自己的“偶像”送上热搜榜,并在欺骗“圈外”群众的过程中获得成就感。本文选取孙笑川、李赣、叶圣等网络主播登上微博热搜榜的“出圈”话题为研究样本,对“抽象”文化的网络扩张进行具体分析。

表4 “抽象”主播微博热搜统计(截至2020年4月7日)

(一)从“污名偶像”到“网络面具”

“污名”作为一种社会现象,在人类社会早已出现。欧文·戈夫曼将其引入了学术研究范畴并进行了系统的研究与阐释,得出结论称污名化是使被污名者“变成不太令人欢迎的一类”(15)欧文·戈夫曼: 《污名:受损身体管理札记》,宋立红译,商务印书馆,2009年,第3页。的行为。孙笑川作为网络主播中的现象级人物,是被“抽象”文化群体极度污名的对象。从“打奶奶”事件、到“激光笔”事件,这些原本与孙笑川毫不相关的社会事件,被少数狂热分子以“栽赃陷害”的方式嫁祸于孙笑川身上,以至于他在2018年12月不得不发布视频声明自己与许多社会事件毫无关系,这也正是话题“#带带大师兄声明#”登上微博热搜的原因。但是, “抽象”文化群体在面对这样的视频声明时,再度展露出了自己解构一切的态度,他们在热搜话题下面声称这是孙笑川“贼喊捉贼”,暗示“抽象”文化群体应该要继续“加大力度”。

实际上,孙笑川的网名“带带大师兄”已然成为了互联网时代的一个符号、一个面具,许多网民在这副面具的庇护之下尽享狂欢之事。2019年11月中旬,一位“抽象”文化群体成员在推特网(Twitter)以“孙笑川258”的网名怒骂港独分子,随后被港独分子举报以致推特账号被封禁。消息传到国内互联网后,引发了属于“抽象”文化群体的“帝吧出征”事件,与之前“帝吧出征”、 “饭圈出征”所不同的是,参与这次网络狂欢的网友均将自己的推特网名修改为“孙笑川258”,并且将头像换为孙笑川的照片。有报道评论称,这是互联网时代的“V字仇杀队”。“抽象”文化群体以“孙笑川”的名义在推特上使用“抽象”话攻击港独分子,对其进行嘲讽与挖苦,不谙内地互联网之道的港独分子,很快的在“抽象”文化群体面前败下阵来。

(二)从“揶揄嘲讽”到“反串钓鱼”

李赣作为“抽象”文化的早期开创者,在互联网上的个人影响力远不如孙笑川与叶圣,以至于出现“人人都说抽象话,无人识得李老八”的网络流行语。李赣在遭遇直播间封禁事件之后,并没有离开互联网,而是一直在尝试“复出”。2018年9月,中央电视新闻频道(CCTV13)在播报首届“中国农民丰收节”在各地举行盛况的新闻中,李赣以“游客 任冲”的名字出现在一条采访中。“抽象”文化群体发现之后,开始在互联网上狂欢,认为这是作为属于底层的“抽象”文化对权威媒体的一次戏弄。在此事件之后,许多粉丝进一步加大了对李赣的“揶揄”与“嘲讽”,并称其为“C站主播”。近年来,社交媒体上的女权主义开始升温,微博更是女权发声的主要平台之一。李赣本与妻子育有一女,在二胎政策开放后他们又生养了一个儿子。由于李赣在其微博账号频繁发布女儿的信息,被“抽象”文化群体揶揄为“拿女儿骗流量”。2020年2月29日,某女权自媒体发布了李赣“虐待女儿”、 “重男轻女”的信息,引起部分网民愤慨。一时间#李老八#的话题在微博热搜榜迅速发酵,李赣不得不在微博发布澄清声明,并将儿女享受同等医疗、保险、生活待遇的消费凭证贴出,才使事件趋于缓和。而在这次热搜事件中,“抽象”粉丝以“反串”的形式出现,扮演着深受男权凌霸的受害者,引得绝大多数参与网络狂欢的乌合之众同情,并将暴力矛头指向李赣。而在网友上当之后,“抽象”文化群体又拍手称快,庆祝自己再度“钓鱼”成功。

(三)从“规训身体”到“自我降格”

叶圣曾五次登上微博热搜榜,前两次是因为其直播的低俗内容,后三次皆是被网友戏称为“2020互联网开年大作”的擂台赛事件。2019年12月,叶圣在网络上向武僧一龙隔空喊话挑战时,许多网友都是将他的这句话视作是一句玩笑,没曾想几天后一龙声称将会接受叶圣的挑战。消息一出,“#一龙接受药水哥挑战#”话题迅速登上微博热搜榜,许多不明真相的网友开始试图搜寻药水哥是谁,然后恍然大悟他就是曾经与网友隔空对骂一夜“您配吗”的网络主播,随后药水哥对战一龙的消息在网络上迅速发酵。元旦前后,这一话题数度登上微博热搜榜。职业武术选手一龙虽然在网络上备受争议,但是绝大多数网友还是认为他与叶圣之间的擂台赛几乎不存在悬念,大多数守在显示屏前的观众,想看的无非就是一龙如何痛打药水哥。一龙是在80年代“李小龙热”、 “少林寺热”影响下投身武林的典型代表,齐泽克在谈论由李小龙引起的世界性武术热时曾指出:“(彼时的)年轻人走向成功的不二法门就是规训自己唯一的财产,即自己的躯体。”(16)斯拉沃热·齐泽克:《欢迎来到实在界这个大荒漠》,季广茂译,译林出版社,2012年,第88页。而在身处互联网时代的今天,叶圣却用另一种方式告诉了一龙们在当下一无所有的年轻人获取成功的重要方式是“自我降格”。叶圣的直播内容,充斥着“装疯卖傻”,有人称是中国互联网的“小丑亚瑟·弗莱克”。但是,他却深谙在这个娱乐至死的年代,什么样的直播效果才能为其赚取最大的“亚文化资本”。擂台赛现场,叶圣在赛前赛后两度“偷袭”式地亲吻一龙,而一龙在面对这种“出格”的行为时,却表现出了毫无招架之力的姿态。从本质意义上来说,根本没有人关心这场“事前已经预知输赢”的擂台赛冠军是谁,它的传播效果才是真正需要关切的地方。

在偶像与粉丝的互动关系中,粉丝往往会被视作会为偶像所有行为买单的对象,但是实际情况并不如此,正如费斯克指出的, 群体内部具有严格的分辨力, 将自己与他者区隔开来(17)陶东风:《粉丝文化读本》,北京大学出版社,2009年,第4页。。除去无条件拥护偶像的粉丝外,还存在着反对偶像的“黑粉”(Anti-fan)。黑粉概念产生于20世纪90年代的韩国,并在21世纪初随着“韩流”进入中国内地,初代选秀偶像李宇春、曾轶可等人都曾饱受其害。而在“抽象”文化中,“黑粉”的数量甚至是倍于“真爱粉”的存在。从某种意义上来说,“抽象”文化群体并没有将孙笑川、李赣、叶圣等网络主播视作自己的“偶像”,而是以一种“解构”甚至“毁灭”的态度对他们进行戏谑与嘲弄。

四、“抽象”文化的应对策略

“抽象”文化不仅在国内的网络平台盛行,并多次以“出征”的名义在“推特”、 “脸谱”等国外社交网站上出现。他们在使用“抽象”话,传播“抽象”文化的过程中,对原有的文化素材进行再度提炼加工,使之更加适合网络语境的传播,并在此过程中不断戏弄“传”“授”双方,以此完成快感的提取与自我价值的实现。作为一个无组织的松散青年亚文化群体,“抽象”文化成员参与网络狂欢的目的只有娱乐与发泄,并且认为不会承担任何后果。对于这种群体的治理,监管方要注意疏通与引导的路径,不能一味的“封杀”。

亚文化研究观点认为亚文化的最终命运始终与“收编”息息相关。格雷厄姆·默多克指出“收编不同于镇压,它的策略是诱导和说服,而不是强制和武力”。(18)Graham Murdock,Robin McCorn,“Consciousness of Class and Conscious Generation”,in Hall, Stuart, and Tony Jefferson,eds. Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain,Psychology Press,1993,Vol.7.虽然占据支配地位的主流文化在对亚文化收编的过程中必然会遭遇“反收编”的抵抗。伯明翰学派认为主流文化收编亚文化的诸多手段,可以概况为“意识形态”与“商品”两种方式。(19)迪克·赫伯迪格:《亚文化:风格的意义》,陆道夫、胡疆锋译,北京大学出版社,2009年,第117页。在“意识形态”的收编过程中,通常是由主流文化所掌握的传媒借对其进行定义与标签化,在此过程中使社会对某种亚文化形成刻板印象,从而掌握舆论上的道义高地。而“商品”的方式,则是指某种亚文化纳入资本市场的整体运作中进行规制,从而使其表现出符合主流价值所期望的形态。

但是,这两种“收编”手段在应对“抽象”文化时,均在不同程度上遭遇了“抽象”文化群体的“反收编”抵抗。李赣、孙笑川等主播先后被斗鱼、虎牙、网易cc等多个网络直播平台禁止出镜,但是,他们均选择了在不受国内监管的“Twitch”网络直播平台进行“复出”,而在他们的境外直播活动中,又有无数不计报酬的粉丝群体将他们的直播内容录屏转制,发布在中文互联网中。而在所谓的“商业”收编概念下,孙笑川在淘宝网开设“NMSL潮牌”销量惨淡,无缘吸引资本市场的投资目光。与之相对应的是,因为受到资本的青睐,李晨等娱乐明星在运营“MLGB潮牌”并在进一步发展的过程中注册商标时,因为被商标评审委员会认为“MLGB”的格调不高而商标注册无效,从而“中止”运营。“抽象”文化群体虽然数量可观,但是绝大多数成员的态度是坚决不为孙笑川等偶像“买单充值”,李赣在微博“带货”推广商品的过程中,更是频频遇到“黑粉”对商户的举报与“锁单”。虽然孙笑川、李赣、叶圣、陈义等人在直播间遭遇封禁之后,均做出了一幅“认罪伏法”的态度,但是更多的“抽象”粉丝均把他们的这种行为视为“装”与“欺骗”。2018年,孙笑川遭遇观察者网与光明日报的点名批评,随后孙笑川在微博作出了“接受批评,整装前行”回应,但是“抽象”群体却将这句话再度解构,制作成各种表情包,并在观察者网与光明日报的微博评论区重复发表,引得观察者网与光明日报只能暂时开启“精选评论”功能。“抽象”文化群体将此事视作李赣登上CCTV之后他们再度“挑战权威”的成果。

事实上,笔者以为,在亚文化与主流文化的博弈过程中,纳什均衡(20)纳什均衡又称非合作性均衡,由数学家约翰·纳什提出,即指一个在其他博弈者的策略给定时,没有一方还能改善自己的获利状况。在此笔者借用这一概念,描述作为博弈双方的亚文化与主流文化的对峙过程。对于博弈方而言,亚文化面对“收编”危机的博弈策略即是采用占优策略,以达到纳什均衡。作为一种博弈方面对各种情况的最优策略,是亚文化面临主流文化,从抵抗、碰撞、融合乃至互相挪用等各种情况或所处阶段所选择的占优策略。在亚文化与主流文化关系演变过程中,从早期伯明翰学派提出的收编理论,到“后亚文化”研究中认为亚文化所具有自发性、流动性、碎片性等特点,再到新媒介时代的多元共生、商业主导、流量为王的局面,亚文化的存在本身即是对这一博弈过程的均衡结果。因此,尽管亚文化引起了一定程度的负面社会问题,甚者在一定程度上对“偶像”概念的意义提出了悖反的建构,但其存在的必要性不仅是作为一种纳什均衡的存在,更是一种文化的疏浚工程。一方面,这种不作为的“收编”即是一种意识形态监管的微妙手段,允许这一“抽象”亚文化的存在并不断与主流文化发生化学反应,不仅丰富了文化的内涵,并使之在法律监管底线之内自由游走、蔓延,使作为抽象文化对象的青年群体的精神路径得以畅通。另一方面,技术赋能的网络关系中文化的生长趋势使亚文化与主流文化的边界逐渐模糊,以“抽象”文化为代表的亚文化形成一种区域群体性的文化仪式,这一过程机制对于文化本身的发展或意识形态的许可均产生了一种溢出效应,保护文化的多样性是对正外部性的促成,当然这一切应当是建立在不可触碰的文化红线前提之下。