中国文化传播背景下“中外学生学习共同体”模式的建构

2020-09-18胡晓琼赵鑫宇

胡晓琼, 赵鑫宇

(三峡大学 外国语学院, 湖北 宜昌 443002)

随着国家经济与实力的强大,在世界舞台上地位的不断提高,中国已走向世界,中国文化也已走出国门,受到越来越多的国家和人民的喜欢和学习。同时,世界也开始走向中国,比如说,中国的高等教育近年来吸引了大批来自世界各地的留学生,高校留学生规模不断扩大,留学生国籍不断增多,校园文化日趋多元化。仅以2018年为例,就有来自196个国家和地区的近50万名各类外国留学人员在中国31个省(区、市)的1004所高等院校学习[1]。又以笔者所在的三峡大学为例,截至2019年底,在读来华留学生达到1434人,来自61个国家。国外留学生的批量涌入,对中国高校的国际化教育背景下的教学理念、教学模式、教学内容、考核机制等提出了更高的要求,也带来了更多挑战。如何让这支庞大的留学生队伍更好地融入中国校园,学好专业,不少高校进行了留学生的教育教学改革研究与实践。马艳妮、张晓冉从高校学生管理工作的视角提出“中外学生融合机制”,为中外学生的有效交流与融合创造更多的机会,合理优化学校学生活动资源的配置,鼓励留学生加入中国学生社团组织[2]。对于留学生的专业学习,有的高校实施“中外学生混班教学”的模式,如郑小勇以浙江高校采取中外学生混班教学的国际化专业在读学生作为调研对象,对中外学生的关系嵌入与学习绩效的关联进行了实证研究[3]。但对于留学生来中国后如何更好地习得中国文化,感悟与体验中国文化等方面的教学改革实践与研究尚不多见。

鉴于此,本中国语言文化(英语)课程教学团队对向中国学生以及来华留学生分别开设的同性质的语言文化素质类课程进行了大胆的教学改革与创新,在充分调查多名三峡大学的中国学生和多名多国籍的来华留学生对于实施“共同学习”的想法具有强烈意愿的基础上,创建“中外学生学习共同体”的教学模式,并付诸实践,取得了满意的教学效果。本文拟重点探讨“中外学生学习共同体”模式的构建。

一、“中外学生学习共同体”的理论基础

1.“中外学生学习共同体”

共同体(community)作为一个学术概念,可以追溯到1887年德国社会学家费迪南德·滕尼斯(Ferdinad Tonnies)的《共同体与社会》一书,强调人与人之间的紧密关系、共同的精神意识以及个体对共同体的归属感和认同感[4]。而“学习共同体”(learning community),从直观上理解,可以被看作由围绕学习的参与者建构而成的群体[5],是学习者之间或学习者与其助学者之间组建起来相互影响、相互促进的学习团队,团队成员在学习过程中进行意义协商、共享学习资源、共同克服困难以完成学习任务。

作为一种新型的学习与教学组织形式,“学习共同体”在优化学习环境、促进知识建构、培养团队协作品质和创新精神、保障学生人格健康成长等方面发挥都有着积极作用,因而被国内外普遍看作是促进教师专业发展的最佳途径和提高学生学习绩效和多种能力的重要手段。“学习共同体”有很多类型,可以是“管理者-教师-学生学习共同体”的混合型,可以是“教师-学生学习共同体”的师生型,也可以是“教师学习共同体”的师师型,即目前受到国内外学者广泛关注的教师专业学习共同体(Professional Learning Community, PLC),还可以是“学生学习共同体”的生生型,而生生型里既有国内生生型,也可以是国内外生生型,即“中外学生学习共同体(Chinese-International Students Learning Community,以下简称CISLC)”。

“CISLC”的建立旨在通过教师作为中介,中国学生与留学生围绕同性质的课程和任务而形成的学习群体,他们共同学习、共同探究、共同体验、共同促进、共同成长、共同发展来共同促成教育教学目标的达成。“CISLC”理念有着丰富的理论基础,如建构主义教学理论、跨文化调整理论等。

2.建构主义教学理论

建构主义(Constructivism)最早由瑞士的皮亚杰(J. Piaget)提出,认为知识不是通过教师传授得到,而是学习者借助教师和学习伙伴的帮助,利用必要的学习资源和学习环境,通过意义建构的方式而获得,“情境”“协作”“会话”和“意义建构”是建构主义理论的四大要素[6]。其核心观念认为学习是在一定情境下、借助教师或同伴的帮助即通过人际间的协作活动而实现的意义建构过程。学习是学习者主动建构知识意义的过程,学生是知识意义的主动建构者,教师不再是知识的传授者、灌输者,而是转变为学生主动建构意义的帮助者、促进者、协作者,利用情境、协作、会话等学习环境要素充分发挥学生的主动性、积极性和首创精神,最终达到使学生有效地实现对当前所学知识的意义建构的目的。因而建构主义提倡“以学生为中心”,在教学实践中十分重视理想学习环境的构建,突出协作与互动。建构主义的教学方法有多种,支架式(Scaffolding)教学和体验式教学(Experiential Teaching)成为建构主义教学理论的两个主要教学方法。

3.跨文化调整理论(Intercultural Adaptation Theory)

跨文化调整在本质上可以被理解为交际的过程[7]。当陌生人跨出自己的国门,进入新的社会文化环境时,他们与新环境的任何话语交流都属于跨文化交流范畴。跨文化调整理论是由跨文化交际学者金荣渊提出来的[8],她认为文化差异会给不同文化背景的人之间的交流带来心理压力,从而在对异地文化有一定认识的基础上做出自我调整,经历调整与转化后,他们不断成长,形成健全的交际能力、健康的心理以及跨文化认同,能够从容应对不同的文化场景,最终成为超越自我的跨文化人。跨文化调整是一个动态的进程,交际个体通过对新的、不熟悉的或变化了的文化环境重新定位,与这些环境重新建立起相对稳定和互利关系。期间,学习者会自觉或不自觉地丢弃一部分原有文化来逐渐习得新文化,并逐渐向着与新文化同化的方向发展。最终,他们通过在新环境中的浸润、调整、适应、和“文化涵化(Acculturation)”,与当地人形成日趋友好和睦的关系,交流也随之畅通。而对于当地人而言,异文化群体的到来与互动给他们提供了一个二次“文化濡化(Re-enculturation)”的机会,这个再学习过程会促使当地人对自己文化的再认识和再提高。

二、“中外学生学习共同体”理念的内涵

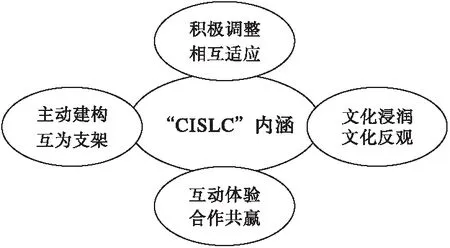

不难看出,基于建构主义教学理论和跨文化调整理论的“CISLC”内涵体现在积极调整相互适应、主动建构互为支架、互动体验合作共赢,以及文化浸润文化反观等几个方面(见图1)。

图1 “CISLC”理念的内涵

1.积极调整,相互适应

留学生来到中国,都会存在语言障碍、文化隔阂、习俗迥异等问题,从而导致他们心理压力大,交友困难,一定程度上影响了他们的社会融入和归属感,导致生活学习不适应等问题,这就需要他们在一个全新的环境里培养开放的心态,及时调整自己,重新定位,尽快适应新环境。另一方面,“CISLC”里的中国学生应该具有如两千五百年前孔子所说的“有朋自远方来不亦乐乎”的欢迎与包容的心态,对留学生带来的多元文化欣然接纳,以欣赏和学习的态度与他们交往,对于文化差异要主动适应,积极主动与他们交朋友,为他们在中国的学习生活营造良好的氛围。有研究表明,在留学生个人经历中,是否有中国好朋友以及对中国日常环境的感受会显著影响到他们对中国的评价[9]。

2.主动建构,互为支架

上文提到,建构主义教学理论强调以学生为中心,学生是整个教学过程中的主体、主人和主角,教师是组织者、促进者、帮扶者和协调者。在教师的指导和帮助下,“CISLC”里的所有成员利用情境、协作、会话、角色扮演、文化体验等一切环境可供性(Affordance),充分发挥成员的自主性、能动性和创新性,在互动交流过程中进行积极的意义建构,互为对方的学习支架和情感支架,相互学习,共享集体思维成果,一起进步,不断地把“CISLC”成员的实际发展水平提升到他们的潜在发展水平,创造最近发展区(Zone of Proximal Development),共同完成教学任务和教学目标的达成。

3.互动体验,合作共赢

互动体验,作为建构主义的主要教学方法之一,强调学习者中心的自主学习,主张通过创设与教学内容相关的情境或机会,引导学生在亲历的过程中理解并建构知识、发展能力、产生情感、感知意义[10]。“CISLC”成立旨在利用中国语言文化课程的平台,融合中外学生,通过共同体验式学习,实现协同发展。对于留学生来说,“CISLC”可以帮助他们更透彻地了解中国,更充分地感知和体验中国文化,更高效地掌握中国语言和文字;而对于中国学生来说,“CISLC”提供他们更全面更深入了解自己文化、培养中国情怀、增强文化自信的环境,同时,锻炼他们用英语讲述中国文化的能力,为成为推广中国文化的使者,促进国际文化交流做准备。“CISLC”的创设通过线上线下互动学习,多种文化项目的共同体验与实践,提高双方的跨文化交际能力,达到合作共赢的效果。

4.文化浸润,文化反观

“浸润式(immersion)”教学模式于20世纪60年代源自加拿大,起初用于二语或外语教学,主张以非母语的第二语言或外语作为直接教学语言,将学生完全浸入目的语的教学环境,教师使用目的语授课,这样的教学模式同样适用于文化教学。“CISLC”丰富的线上线下文化学习和文化实践项目给留学生营造了一个良好的学习氛围,如同“浸泡”在中国文化里,从而对中国文化的感知和体验会比单纯在传统的文化课上更为深刻、真实与全面,习得效果自然会更好。对中国学生来说,他们与留学生共同进行文化浸润与交流的过程,也同时是对本民族文化的再学习、再认知、再研究、再审视、再提高的思辨过程和反观过程。

三、“中外学生学习共同体”模式的建构

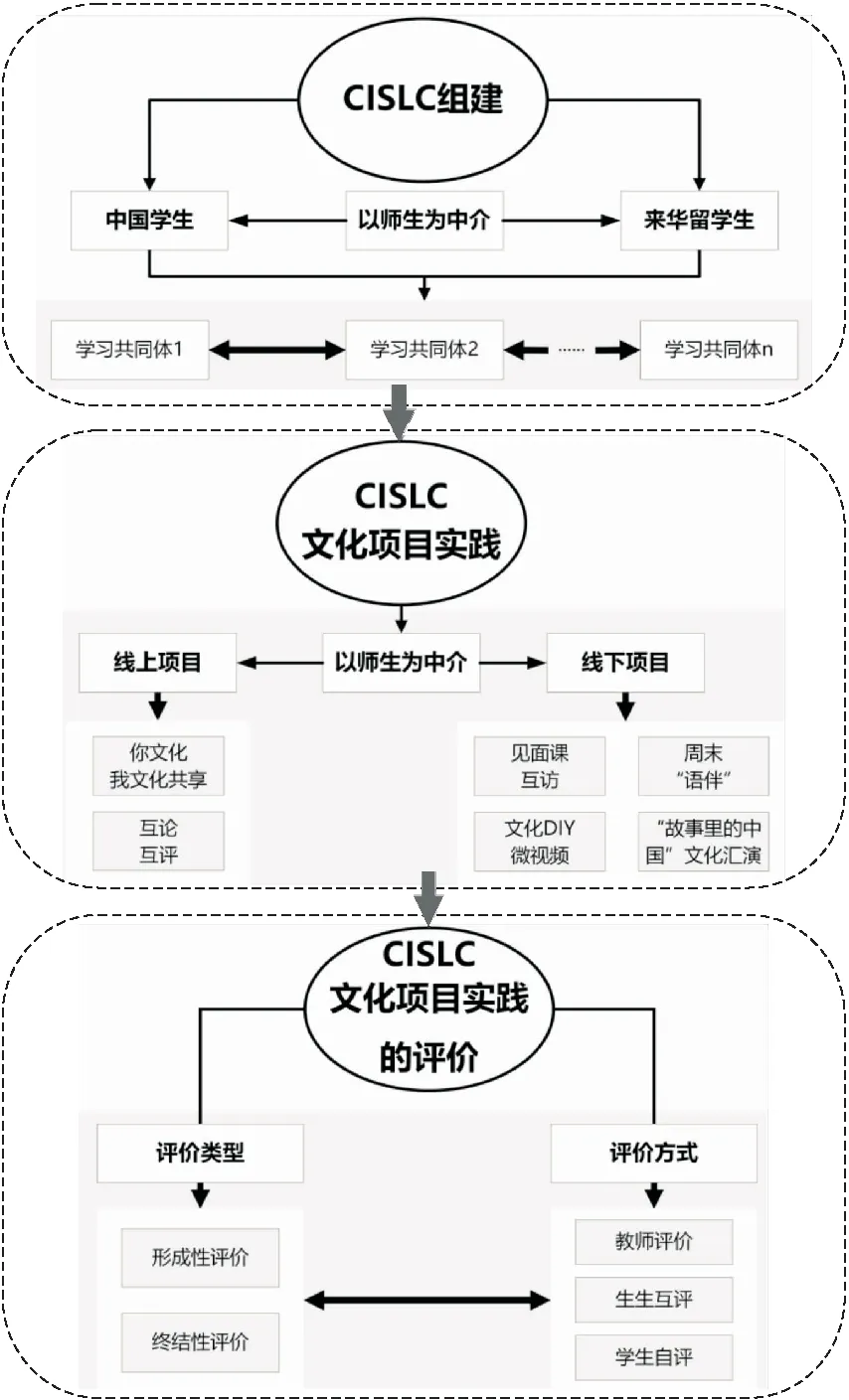

基于“CISLC”理念的核心内涵,“CISLC”模式建构流程由3大部分组成(图2):“CISLC”组建、“CISLC”文化项目实践以及“CISLC”文化项目实践评估。

图2 “中外学生学习共同体(CISLC)”模式建构图

每一个学习共同体人数为3-6个,留学生与中国学生的比例根据实际人数不低于1∶3;教师给中外学生提供面对面的认识与交流的机会,让他们先根据自己的意愿按老师规定的人数和比例自由组合,剩下来的学生由教师协助组建,组合成功的小组就成为固定的学习共同体。徐锦芬和曹忠凯的研究发现,固定结伴模式,尤其是学生自由结伴的固定模式,更有利于提高学生语言输出的数量和质量,他们对结伴互动的看法也更为积极[11]。有了积极性,他们进行有效的意义协商的频率会更高、教学目标的达成度也会更高。

“CISLC”组建之后,教师给各个共同体布置相同的文化实践项目,这是“CISLC”流程中最为重要的部分。实践项目分为两大块:线上项目与线下项目。线上项目指的是本中国语言文化(英语)课程团队制作的在线课程《智慧中国英语说》(Philosophical Interpretation of Chinese Culture in English),该课程分为八章,每章结束后有一个英语讨论题。“CISLC”的线上互动学习体现在两个方面:一是对于部分讨论题需要所有学生相互分享与交流自己文化里的相关内容如美食、建筑、语言文字等,二是“CISLC”里每位中国学生针对留学生,或留学生针对中国学生(不少于三个,可以是本共同体,也可以是其他共同体的成员)就某个话题的讨论进行至少一轮或多轮互评互论。线下项目包括四个方面:见面课互访、周末语伴、文化DIY微视频制作和“故事里的中国”文化汇演等。教师会定期安排中国学生到留学生的课堂或留学生到中国学生的课堂去与共同体成员见面,交流学习;一学期安排3-5个周末让各“CISLC”进行“语伴”活动,活动内容与主题由老师与学生在学期开始共同制定,如中国学生教授留学生汉语、开展特色文化主题交流活动等。为让留学生更好地体验中国文化,每个“CISLC”需共同完成一个以英语为主的文化体验的微视频,时长为10~15分钟,话题自选,要有亲身体验的全过程,可以是美食DIY、剪纸DIY、皮影表演、书法讲练、太极学习、中国茶品赏、诗歌朗诵、当地博物馆考查、景区导游等等。此外,每个“CISLC”需要精心准备一场名为“故事里的中国”的大型文化表演节目,在学期结束时进行汇演展示。每个“共同体”表演的内容围绕主题在老师的指导与把控下自行协商选择,可以是一个经典中国故事或典故,可以是一段戏曲,也可以是以中国故事为主线,适量加入留学生自己文化故事的再创作等等,节目的语言以英语为主和适量汉语。

“CISLC”线上线下的文化项目的体验与实践需要科学、全面、合理的教学评估,这是引导教学活动指向理想目标的重要一环,是有效促进学生活动的内在动力,是调动学生的潜能、提升学习主动性和创造性的吸引因子(Attractive Factor)。为了激励所有“CISLC”成员的积极参与,使其学有劲头、学有所向、学有所得,他们共同完成的所有文化项目都纳入课程考核评估体系,并占所学课程最终评估结果的很大比重。为了对学生主体性的充分认可,评估结果一改“老师说了算”的传统单一的做法,而是根据教师提供的评估标准和评估指导,采取教师评估、生生互评以及学生自评的“多元评估法”。重视过程性考核,所以采用形成性和终结性两种评估,并加大前者的力度,这是因为“根据建构主义学习理论,教学评估应注重学习者获得知识的过程,而不是单纯的最终结果”[12],本课程教学的重点即在于“CISLC”的互动学习和体验中国文化的过程。

多元评估方式和注重学习的过程性评价充分体现了“CISLC”教学模式“以学生为主体”的理念,被评估者既是参与者又是合作者,同时还是评估者,这种多重身份能促使学生之间更加客观、公正地互评与自评。这样的评估体系既具有巨大的促学潜力,帮助中外学生更高效地学习中国文化知识,也培养他们互帮互学、包容耐心与共同成长的可贵品质和团队精神,充分体现了教育评价中的教育性和发展性功能的特点,是“课程思政”的充分体现。

四、结语

“CISLC”模式的构建与实践的重要意义体现在教学改革、校园文化建设、文化学习和文化传播等诸多方面。从教学维度看,“CISLC”让教师从传统的文化知识灌输者转变为辅助者、建议者、参与者、欣赏者,甚至“旁观者”,学生从被动的接受者转变为主动学习者、合作者、同伴支架提供者、体验者和反思者;从校园文化建设维度看,“CISLC”一定程度上帮助解决了中国高校留学生群体与中国学生群体长期保持的“社交距离(Social Distance)”,打破了异文化群体之间“不相往来”的局面,向真正意义上的国际化校园的建设迈开了实质性的一步;从文化学习与传播维度看,“CISLC”模式的构建是中外学生在互动中学习中国文化的平台,也是文化交流、分享与传播的渠道。一方面,“CISLC”模式可以帮助提高留学生对中国语言文化的学习兴趣和水平,培养他们对中国的亲近感和归属感,使其成为潜在的中国文化传播的使者,还可以助推中国文化的“不出门”传播;另一方面,“CISLC”模式可以帮助提升中国学生对自己文化的再认识、再提高的“反观”能力,并提升他们用英语“讲好中国故事”的能力。可以说,中国学生与留学生一起学习、交流和体验中国文化的过程亦即中国文化传播的过程。

总之,“CISLC”营造了文化习得与文化浸润的理想环境,可以有效促进中外学生成为关系密切、守望相助、和谐相处的伙伴式群体,这种深度的“关系嵌入”不仅能够帮助中外青年学生共同提高对中国文化的感知力,还能够帮助他们在文化互动中最大限度构建自己的(跨)文化记忆,提升文化传播能力和跨文化交流能力。