新发展理念下桑产业发展路径分析及启示

2020-09-18胡少华

胡少华

(湖北科技学院经济管理学院 437000)

2019年第19届四中全会决议提出,坚决打赢脱贫攻坚战,建立解决相对贫困的长效机制,坚持和完善生态文明制度体系,促进人与自然和谐共生。2019年12月的中央经济工作会议强调以创新、绿色、协调、开放、共享的新发展理念发展中国经济。2020年1月4日召开的国务院扶贫开发小组会议指出,只有地区产业加快发展壮大,才能促进贫困劳动力稳定就业。因此,应大力发展绿色农业经济,实现乡村振兴,使贫困地区脱贫致富。贫困地区发展农业选取适宜的农副产品,并对其发展路径研究就显得十分必要。鉴于桑产业是具有中国特色的传统农业,笔者以桑产业为研究对象,进行桑产业发展路径的分析,以印证新发展理念对振兴农业经济的重要意义。

1 桑产业发展路径分析

1.1 桑产业在文化及国家政策上具有优越性

桑是一种有着悠久种植历史的农作物,桑产业一直是我国的传统优势产业,而且国家在政策上也支持桑产业发展。中国作为世界蚕业的发源地发展桑产业具有相对优势。桑树原产于中国的中部和北部地区,属于多年生植物,可以多年收益。五千多年的植桑养蚕历史使蚕桑产业成为我国最具特色的传统优势产业之一,蚕桑业为中华民族经济的发展做出了巨大贡献,而且对民族文化的传播和弘扬也起了极为重要的作用[1]。在长期的生产生活过程中,我国劳动人民积累了丰富的桑树栽培技术,主要包括土地整理、种植技术、桑园管理、病虫害防治等桑树的栽培技术,因此在我国发展桑产业具有一定优势。

发展桑产业符合国家提倡的绿色经济发展模式,桑叶既可入食,又可入药,国家卫生部把桑椹、桑叶列为“药食同源”之品种,因此发展桑产业可为社会创造大量物质财富,带动绿色经济的增长,提高居民收入水平。种植桑树还具有减少土壤重金属对环境污染的功能。发展桑产业既符合国家乡村振兴、扶贫攻坚的精神,又贯彻了新发展理念中绿色发展理念,因此以桑产业推动乡村振兴,可以达到利国利民、经济发展与生态环境和谐相处等多重目的。

1.2 桑树的生物特性分析

1.2.1 广泛的土壤适应性

桑树对土壤的适应性较强,分布十分广泛,利用桑树种植对土质要求不高及能适应不同地理环境的特性,既可在平原地区的四旁、地角、田埂上栽种桑树,也可在丘陵山区、山坡旱地上种植桑树。采用以上方式种植桑树不会占用优质农田耕地,而且可将土质较差、难以利用的土地利用起来。桑树的特性使桑产业成为能充分利用土地资源的产业,这对合理利用我国有限的土地资源、增加农用地面积具有重要意义。利用桑树对土壤广泛的适应性提高我国有限土地资源的利用效率不仅有助于乡村振兴,使“山流金,水流银”的目标得以实现,而且也与国家提倡的走资源高效利用的道路相吻合。

1.2.2 极佳的抗逆性

桑树的抗逆性主要体现在可以承受极端的天气,成年桑树在40℃高温环境下不会枯死,零下30℃低温环境下也冻不死,即使大火烧山只要桑树根不死,一遇春雨仍会发芽,在对抗洪灾方面,桑树秋冬水淹没顶100d不死[2]。桑树极佳的抗逆性使发展桑产业的风险大大降低,而其它抗逆性不强的农副产业一旦遭遇极端天气环境就极有可能蒙受巨大经济损失,并有可能使已经脱贫的人口返贫,从而加剧城乡差距、社会不公等问题。因此,从社会均衡、协调发展理念出发,农副品种具有较好的抗逆性在全球生态环境不断恶化和未来极端天气频率不断加强的大背景下具有重要的战略意义。

1.2.3 优良速生且可长期收获特性

桑树当年种植后生长较快,之后可几十年长期收获,现仍保存有几百年、上千年的古桑,树冠依然饱满。大部分农副产品每年还需不断追加一定的投资才能获利,因此长期投资收益比相对较低。在发展贫困地区农业经济时应将具有速生、长期收获特性农副产品作为优先备选项,这对财政困难的贫困落后地区农产品经济发展具有极其重要的意义。

1.3 桑品种的筛选及种植地域选择

1.3.1 桑品种的筛选

全世界桑树有35种,中国有20种,占世界种数的57%[3],选择合适的桑品种是发展桑产业时首先应考虑的问题。蛋白桑是由28个桑树品种长期杂交后的新型桑,与一般的桑品种相比,蛋白桑是科技创新的产物,不仅保留了一般桑品种的广泛土壤适应性、抗逆性、速生及长期收获性等生物特性外,还具有自身独特的优势,这使蛋白桑成为众多桑品种中经济价值较高的桑品种。与一般的桑品种相比,蛋白桑的抗干旱、耐严寒、耐贫瘠、抗风沙、耐刈割、萌发力等生物特性均有所增强,尤其是营养价值显著提高。蛋白桑所含的蛋白质含量最高可达36%,含18种氨基酸、8种矿物质和多种天然活性成分[3]。

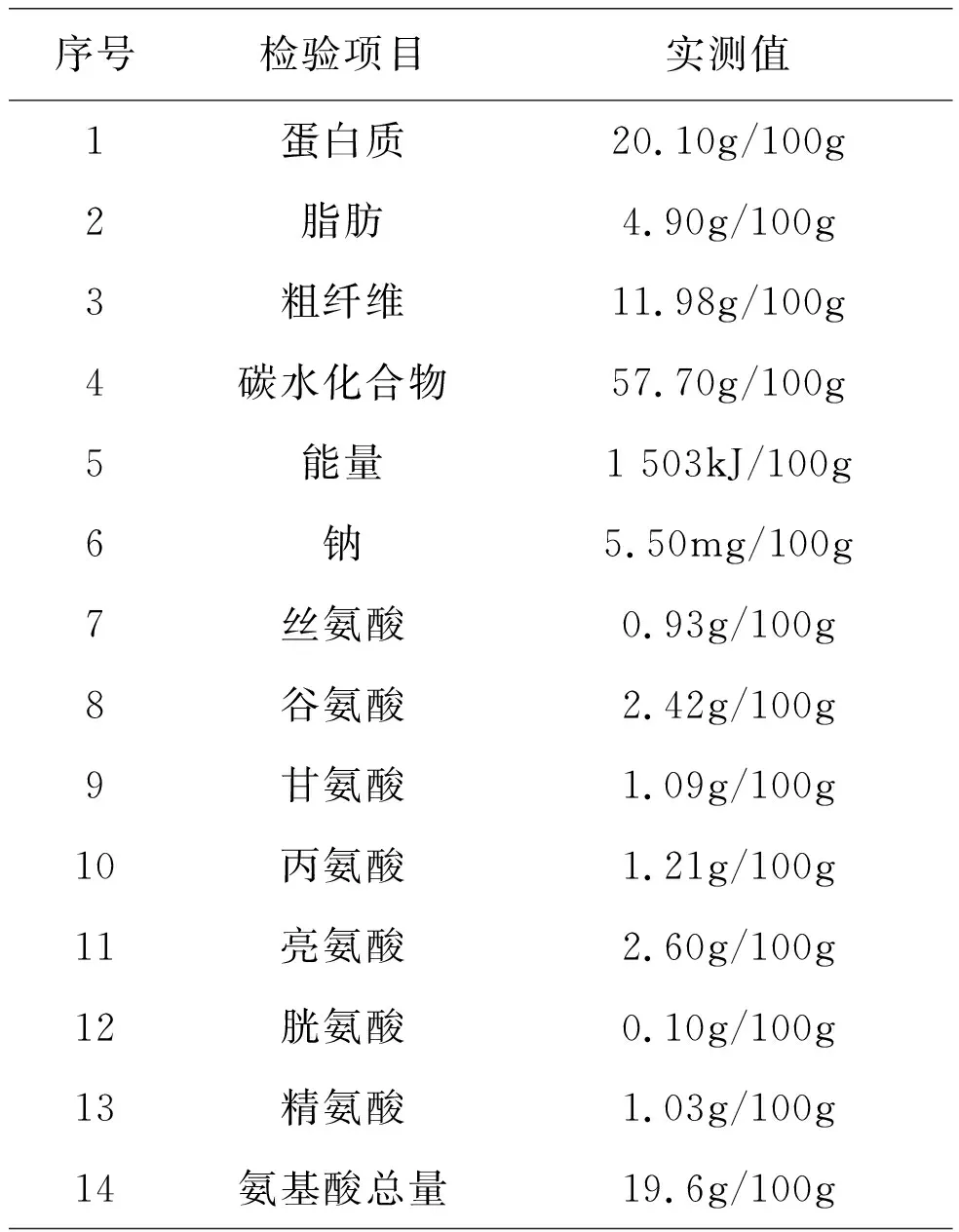

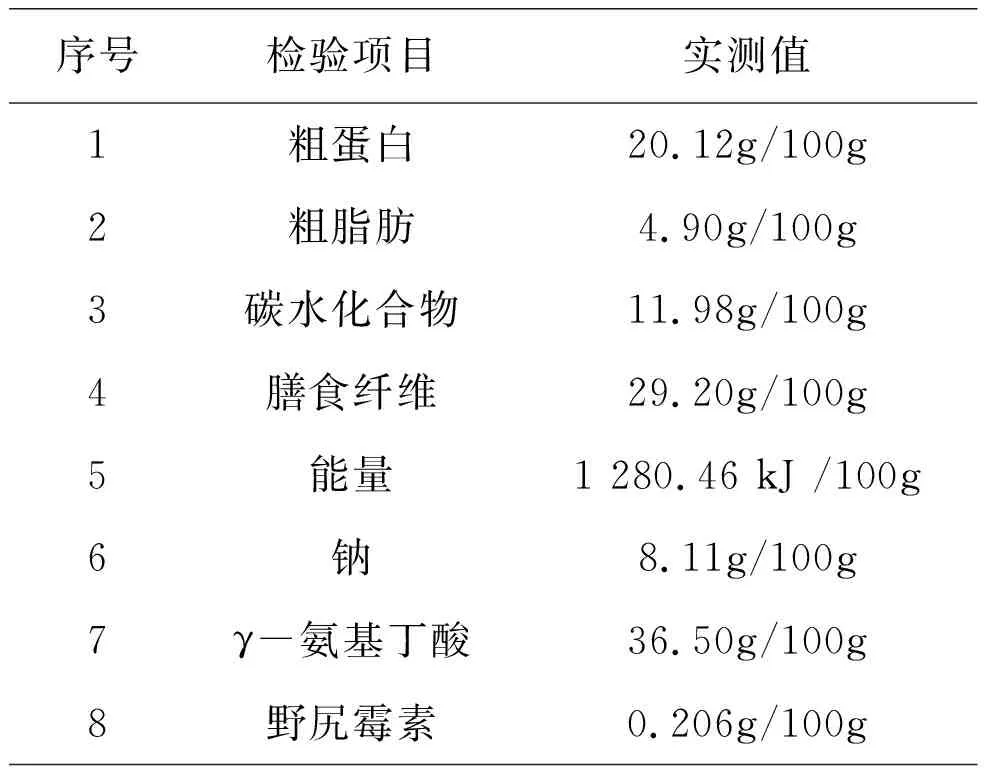

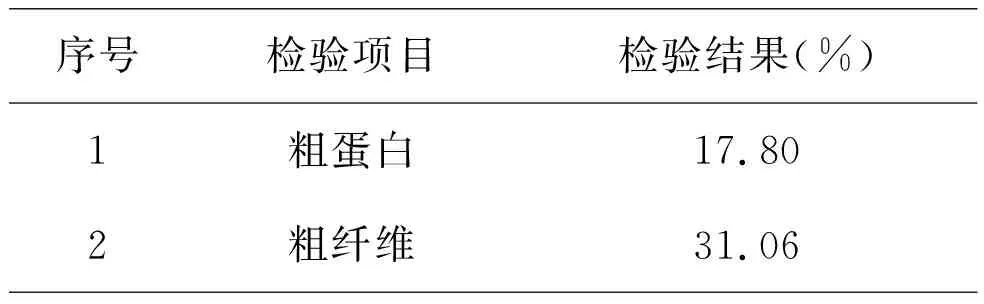

1.3.2 蛋白桑种植区域分析

不同区域的蛋白桑成分分析显示,南方地区种植的蛋白桑经济价值相对较高。比较不同区域的蛋白桑所含蛋白质、氨基酸等微量元素即可对区域种植的蛋白桑经济价值做出评价,进而判断当地是否适合种植蛋白桑。将北方的山东、河北种植的蛋白桑检验结果与南方江苏无锡、湖北种植蛋白桑检验结果相比较发现:湖北省的蛋白桑氨基酸的总量达到了19.6%,远远高于山东蛋白桑10.4%的氨基酸总量,且各类氨基酸所占比例值也普遍高于河北曲阳蛋白桑的各类氨基酸所占比例值,具体见表1~表5。此外,南方地区种植的蛋白桑蛋白质含量也高于北方的含量比例,且江苏无锡种植的蛋白桑的粗蛋白、γ-氨基丁酸含量较高。γ-氨基丁酸具有抗衰老、调节血压、调节脂类代谢、调节神经、促进乙醇的代谢、改善老年人的失眠症及精神障碍、增强肝功能及肾功能、降低血氨浓度、提升免疫力、促进哺乳动物采食及调节免疫力、治疗一氧化碳中毒及尿毒症等多种功能[4~5]。

表1 湖北省蛋白桑主要构成元素

表2 无锡蛋白桑主要构成元素

表3 山东蛋白桑主要构成元素

表4 承德蛋白桑主要构成元素

表5 曲阳蛋白桑主要构成元素

1.4 加工桑茶产品的优势分析

利用蛋白桑营养价值高的特点可将其加工为桑茶、桑食品和桑饲料等功能不同的产品[6]。桑茶产品满足了消费者保健、养生、安全环保的需求,大大提升了桑产品的价值,而且桑茶与桑食品、桑饲料相比在生产、加工、储存、销售等环节具有以下优势。

1.4.1 生产优势

蛋白桑的耐刈割、萌发力强、产量高的生物特征优于茶树。由于蛋白桑6—9月均可收获,作为桑茶的蛋白桑茎叶生长周期仅为25~30d,因此桑田每年可提供可食用的干物质可达13t/hm2[7],而一般的茶树一年只有2~3个收获轮次,即使经过科学管理的茶园也只能达到4~5个轮次,极少数才能达到6个轮次[8]。因此,无论是收获次数,还是产量,蛋白桑的种植效果均高于茶园。

1.4.2 加工优势

蛋白桑茶加工成本低,对资源的利用效率较高。与桑茶相比,将蛋白桑加工为食品不仅加工过程复杂,而且还需要其它原料;蛋白桑加工为饲料除了需要机械化设备,还需要加工饲料的工艺、技术、配方等要素,过程复杂,且一旦销售不畅极有可能导致产品积压,使企业蒙受巨大损失。制作桑茶只需对桑叶进行简单的手工操作即可,工艺过程简单,较少涉及其它原料、配方,且能充分利用收获的蛋白桑。因此,蛋白桑茶加工过程简单,加工成本低,资源利用效率高的特点十分适合贫困落后地区的扶贫工作。

1.4.3 储存优势

蛋白桑加工为桑茶具有费用低和健康环保的特点。将蛋白桑加工为食品和饲料,为保证食品及饲料一定期限内的质量不得不添加防腐剂、保险粉之类的化学物质,即使如此蛋白桑食品、饲料的储存时间也不长,加上储存需要一定空间、设备,增加了企业生产的成本。将蛋白桑加工为桑茶不需要添加防腐剂、保险粉,健康环保,蛋白桑茶储存只需将其放置于通风、干燥的空间即可长期保存。因此,蛋白桑茶的成本费用低,而且其健康环保的特点与消费者对产品健康安全的需求十分契合。

1.4.4 销售优势

依据消费者需求差异,可将蛋白桑加工成红茶、绿茶、黑茶等不同类型的桑茶,并包装为砖茶、散茶、块茶、茶包等不同款式。通过加工将生产与销售链接,实现并提升了商品的价值,增加了社会财富,使资源得到了高效的利用,提高了广大人民的生活水平和质量。

2 桑产业发展的启示

2.1 发展乡村农业经济有利于实现共享经济

改革开放以来虽然中国取得了巨大的经济成就,但是改革的成果仍然未能惠及全体,收入差距、城乡差距及其由此造成的社会公平正义问题严重阻碍了我国社会主义制度优越性的体现,尤其是在广大贫困落后地区这类情况较为严重。通过发展类似桑产业经济振兴乡村经济可以富民,提升当地经济水平,改善贫困落后地区人民的生活水平和质量,扩大改革成果惠及的范围。因此,要积极振兴乡村经济,尤其是要振兴农副产品经济,发展桑产业是推动乡村共享经济实现的重要途径之一。

2.2 重视农业科技创新有利于推动乡村振兴

农副产品的科技创新可以从不同角度推动乡村振兴。依靠科学技术培育优良农副品种可以为传统农业注入新鲜活力,而将现代科技创新成果运用于农副产业的筛选、生产、加工、销售等一系列环节是实现乡村农业经济方法、手段现代化的必然选择。采用先进的科学技术管理理论指导农副产业发展是实现乡村农业经济思想、体制现代化的必由之路。所以,在当前科学技术日新月异的大背景下应重视科技创新在乡村振兴的推动作用。

2.3 绿色理念促使农业经济与自然和谐相处

发展乡村农业经济过程中贯彻绿色发展理念是兼顾绿水青山和金山银山的必要前提。以自然环境为代价换取经济发展的模式不仅造成资源浪费、环境退化、生态破坏的现象,而且也是不可持续的,因此以绿色可持续发展模式发展农业经济就显得十分必要。类似蛋白桑的绿色可持续发展经济不仅可以在较长时间内持续性地创造大量社会财富,而且改善了当地生态环境,达到了人与自然和谐相处的目标。因此,以绿色农业经济振兴乡村经济具有经济、自然生态双重效益。

2.4 发展农业经济有助于缓解当前不协调现象

当前我国社会经济存在着第一产业发展落后、东中西部地区经济水平差异较大、城乡之间、物质文明和精神文明之间等一系列不协调问题。通过加大对乡村农业经济的供给侧倾斜力度提升第一产业在三大产业中的地位作用,如在中西部地区发展桑产业,一方面有助于缩小中西部落后地区与东部发达地区之间的社会经济差异,另一方面可以有效缓解城乡二元社会经济不协调。此外,将农业生产活动与弘扬我国传统文化相结合起到了兼顾物质、精神文明共同发展的作用。因此,乡村农业经济振兴事关我国社会经济诸多领域的协调发展。