被遗忘的李峪

2020-09-16戴浩石

1923年浑源出土的李峪青铜器,是中华文明罕有之精华、无价之瑰宝,浑源州光绪举人麻席珍对其曾有“一朝出世名不朽”“古物本身群伦冠”的评语。李峪青铜器经过上世纪三四十年代的大动荡,幸存的器物或毁或散,去向至今难以全部查明。现在,收藏李峪青铜器最多的是两个地方,一是上海博物馆,一是法国巴黎吉美博物馆。

李峪青铜器如何外流至法国,法国人又如何看待它们,这也是每一位关心此批国宝者最想了解的问题。戴浩石先生曾任吉美博物馆中国部主任,是法国著名的亚洲艺术学者,他在1985年2月《历史与考古》(外国学术杂志)专辑90号上发表《被遗忘的李峪》一文,记述了李峪青铜器流散至法国的遭遇。2004年,戴浩石先生的弟子曹慧中女士将此文翻译成中文,在《上海文博论丛》第二期发表。

中山王国(河北省平山县出土)的宝藏来到[巴黎]大皇宫展出,是为考古界一大事件,这是多年来持续的中法文化交流活动之一,其中第一次重要展览,于1973年在小皇宫举办。但是,对古代中国的研究却并非新时尚,而法国的汉学家可称为开端者。例如沙豌(Chavannes)、席阁凌(Segalen)、伯希和(Pelliot)等人在20世纪初,就以他们杰出的工作成果,为[西方]汉学研究的奠基作出了贡献。要归功于他们和其他几位学者的是,除了在西方展开严谨的史学研究之外,还逐渐形成了对中国艺术的新见解。造型简单、线条纯朴的作品不久即成为这个长达数千年古文明真正的见证。代表古典艺术本质的新美学标准也因此取代了旧有主流的所谓“中国工艺风”。但由于两次世界大战,一切并不那么顺利,幸好靠两位先生的热心和坚持不懈,才使这些新观点胜出,他们是赛努斯基博物馆的达尔登·德·提札克(dArdenne de Tizac)和卢浮宫博物馆的乔治·沙勒(George Salles)。

1924年起,达尔登即在赛努斯基博物馆举办有关“李峪古青铜器”的首项特展;10年之后,沙勒在橘园博物馆主办一项大型回顾展的同时,发起全国募捐运动,所获款额采购了这批精美的“李峪器”。因此,李峪青铜器成为了法国公立收藏中第一批较完整的[中国出土]器物。它们被保存在卢浮宫直到1939年,之后于1947年被转到吉美博物馆,乔治·沙勒当时为法国国立博物馆总监,他在伊耶纳广场创设“亚洲部门”。这批铜器虽然较中山国的艺术品早了一个多世纪,但不乏关联。这两批青铜器皆来自中国北方,其造型和纹饰有多项源自于草原文化的因素。

正值中山王国文物在大皇宫展出之际,这些共同点值得我们再次提起“被遗忘的李峪”。

一 发现、叙述和1924年首次展览

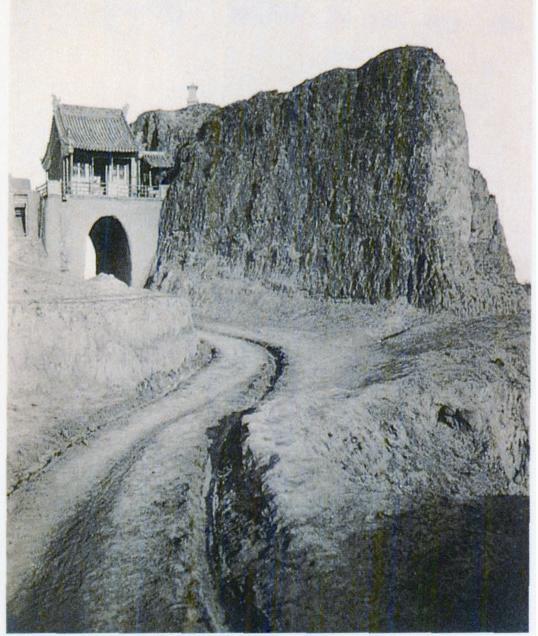

(出土于山西省浑源县李峪村的)“李峪铜器”于1923年在一次山坡土崩时被无意发现。在北京的古董商雷昂·瓦涅克(Léon Wannieck)致伦敦大学教授伯西瓦·叶慈(Percival Yetts)的一封信中(即1930年10月1日之信件)叙述道:“1923年6月,当人们对李峪有重要青铜器发现之传闻传到我耳朵时,我正在鄂尔多斯,人们特别提到一件大牛和其他神奇动物。我马上赶到当地,与浑源的传教士伏勒斯孰韦尔神父(R.P.Vleschouwer)联系,他向我确认,1923年3月或4月人们在李峪村附近发现一批青铜器,其中一部分被浑源当局从村民手中没收,在衙门展示……。我看到了这批铜器,并了解到它们的特殊重要性。伏勒斯孰韦尔神父对我说,根据李峪基督徒的消息,除了被没收的铜器外,还存有数件在农民的手中。我得到肯定,这些消息是正确的……。根据我从农民手中所找到的残片来判断,这是同一批器物,其中将近百分之七十在农民胡乱挖掘、毫无保护之下被破坏成了碎片。我到后几天,农民开始在夜里将出土物捧到我这儿(因为他们惧怕地方当局)。我因而能采集到20余件,其中包括12件重要作品。”

这些作品于1924年通过达尔登·德·提札克的安排在西方首次展出。他认为这批铜器具有罕见的重要性,因为他以为这是当时所知首批秦代艺术作品。达尔登在其所著的《中国古典艺术》中写着:“这可能是公元前219年秦始皇帝在祭祀时使用的一部分器具,祭礼结束后,人们挖穴、砌墙并封住,作为收藏这些重器之用。”事情非常简单,窖藏的铜器在崩塌后出土,瓦涅克正在当地旅行,趁机采购了20余件李峪的出土器。达尔登的断代推测虽然目前已无法被支持,但以当时的背景却是可以理解的。

这位当时任职于赛努斯基博物馆的馆员凭直觉认为,这些器物是既非周代也非汉代的作品。它们的确有龙纹,但绝不类似于周代的风格,虽有浮雕动物纹饰,但也不可能为汉代器物。以此为基础,又鉴于出土地点是位于中国五大圣山之一的山西恒山脚下,这结论显得理所当然。

事实上,这种观点产生的益处在于,它使达尔登在[法国]当时“腐旧的中国工艺风”品味之鼎盛时代,有机会得以展示这批器物,同时也表明他预感到了它们的重要性与内在的艺术价值。

二 李峪青铜器的交涉和收购(1925—1934年)

李峪青铜器的窖藏于1925年被瓦涅克及其合伙人高疆(Grosjean)认出。当时挖掘的坑口直径大约有10~12米,器物被隨意直接地埋在土表层中。这遗址看起来不像是墓地,在一场暴风雨之后,坡土崩塌而暴露此坑,被农民用镐锄挖出。

地方當局扣押了大部分的出土物,并在当地衙门展示。瓦涅克和高疆与中方负责人进行交涉,希望购买其中几件。因此,他们[通过伏勒斯孰韦尔神父1924年]12月在李峪签约。签约日期为12月22日,提到两位外国人(费司铎[即伏勒斯孰韦尔神父],白先生[即瓦涅克])以中国大洋5万元购买35件古铜器。签署人共18位地方显要,包括了浑源县知事。这笔钱将用作重建学校。

但当瓦涅克和高疆去取件时,开箱发现内为膺品。气愤之下,他们尝试到北京起诉。报界曾经传播此消息:《北京日报》[英文]1925年5月16日刊讽刺性的标题《有关古玩之趣闻》,报导两位法国商人如何被造假者欺骗;5月58日的《北京报》[法文]则以《古玩奇闻》的标题介绍此事,最后结语强调当时中国的局势混乱为导致此种作为之主因。

此事的结局迅速且无可挽回,这两位商人最终未打胜官司,在中国留下35件古铜器和5万元钱。而那批在衙门展出的作品毫无困难地渡过了中国大乱的30年代,目前保存于上海博物馆,为其馆藏精华之一。

除了这批重要作品之外,其他李峪器大多来自瓦涅克旧藏。瓦涅克是一位消息灵通的商人,虽然经过这起事件,仍然与李峪农民直接交涉,得以获取一批丰富的收藏。根据高疆的信息,李峪出土器异常的丰盛,他写给乔治·沙勒(1934年4月16日之信件)的信中提到:“李峪的发掘结果为意想不到的丰富。因为官方到农家查收,迫使农民隐藏、破坏并切割这些出土物,目的在回收金属,其中有一把金剑与另一顶精雕细琢的金盔等。所有的贵重金属(被砸碎、剪断或敲锤)皆被卖给大同府的金银匠重新融化。”

这批瓦涅克的收藏将转卖给西方主要的博物馆。他的部份藏品收录于1936年8月金陵大学以中文出版的《浑源彝器图》中,该书可反映出李峪出土物的规模。英国、德国、瑞士、美国和日本诸大博物馆所收藏的李峪器有一部分要归功于这位手段灵巧的商人。

乔治·沙勒了解这批器物具有重要的文化价值,于1934年在橘园博物馆举办一项题名为《周秦汉三代的中国青铜器》的特展,其中15件作品即为瓦涅克的收藏。沙勒在目录引介中解释展览的双重目的:其一,加强对此种形式艺术的认识;其二,通过展览来开展募捐活动,以这些作品的被收藏来丰富法国的文化财产。在3周内, 6月6日 至22日,沙勒达到了目的——募集足够的资金购买瓦涅克的15件藏品(由此所收购的作品清单和简短的叙述于《法国博物馆联合馆刊》1935年第3号中由码德莲·保罗·戴维所发表)。

之后,诸博物馆又先后陆续收购了在市面上流通的李峪宝藏。这就是为何上海博物馆和吉美博物馆拥有李峪艺术最完整和最精美的收藏。

通过数人之明见——不论他们是考古学家、商人、博物馆员或仅是单纯的捐款者,才得以拯救了这批面临危险的文物,而当时的中国正经历其历史上一段痛苦的时期。