基于NDVI绿洲-荒漠过渡带宽度识别

——以河西走廊中部荒漠绿洲为例

2020-09-16常学礼季树新乔荣荣白雪莲王理想

常学礼,季树新,乔荣荣,白雪莲,王理想

鲁东大学资源与环境工程学院,烟台 264025

绿洲-荒漠过渡带是由绿洲和多种相邻生态系统在一定范围内形成的与原生生态系统在群落外貌、物种组成以及生态功能等诸方面差异明显的区域。其在规模上介于狭义过渡带(交错群落)和广义过渡带(农牧交错区)之间,是绿洲生态系统稳定和区域生物多样性保护研究中重点关注焦点之一[1-2]。近些年来,随着人类活动加剧导致的绿洲扩张,使绿洲-荒漠过渡带在格局、结构和生产力等方面发生了明显变化[3-5],因此以绿洲-荒漠过渡带为研究对象从植被空间异质性、生产力以及景观格局变化等方面进行了卓有成效的研究[6-8]。这些研究解释了绿洲-荒漠过渡带概念、性质并强调了过渡带在生态学研究中特有的敏感性和区域特色[3],指出了植被和地形地貌对过渡带结构的影响机制[5]。特别是在植物多样性尺度效应研究中,指出了过渡带植物多样性随空间尺度增加而依赖性减弱,当样地面积为100 m2时,为种多样性-面积曲线的拐点[9]。在过渡带植被与土壤水分关系研究中,揭示了植被盖度与0—20 cm和20—40 cm两层土壤含水量显著负相关,与120—140 cm和140—160 cm两层土壤湿度显著正相关[10]。在过渡带景观研究中,解释了梭梭林和耕地面积变化是影响景观变化主导因素,如民勤绿洲案例研究表明,1960—2005年绿洲-荒漠过渡带向外围扩张了2—3 km[8]。此外,策勒绿洲研究明确指出,从绿洲边界到过渡带外缘NDVI呈减少趋势,依据变化趋势可将过渡带可分为单向渐变型、双向渐变型和突变型过渡带三种类型[4]。从过渡带宽度研究来看,其內缘边界以人类活动强烈干扰的农田、林地(防护林与片林)占绝对优势,是研究中容易识别且争议极少的界线,而外缘边界位置(宽度)在不同尺度和地域研究中存在差异[4,8,11-12]。总的来看,绿洲-荒漠过渡带研究既涉及到了过渡带优势植物群落空间格局与土壤性质演化以及土地覆盖类型变化对蒸散的影响[13-17],也结合了植被格局分析中的灌丛“肥岛”效应和降水截留特征等生态学主要研究内容[18-19]。

需要强调地是在涉及绿洲-荒漠过渡带生态与环境变化研究方面[2-5,8,10],过渡带内的植被、土壤和微气候特点等要素存在变化梯度的事实被明确指出[4-5],但过渡带宽度与确定方法以及过渡带类型对宽度影响等定量化研究尚未完善。从相邻学科类似研究来看,“景观边界厚度”与“绿洲-荒漠过渡带宽度”在概念上具有异曲同工之处。特别是景观边界概念不仅开始关注“边界厚度”,同时对边界空间格局(直线、锯齿和破碎等)做了分类[20],指出了边界类型变化在景观研究中的特殊意义[21-22]。从这个角度来看,对绿洲-荒漠过渡带宽度进行研究,在方法论上对景观格局分析也具有借鉴意义。此外,从研究手段可行性来看,基于遥感数据研究明确指出,利用地表反射光谱特征获取的NDVI(归一化植被指数,Normalized Difference Vegetation Index)、温度植被干旱指数(Temperature Vegetation Dryness Index,TVDI)、条件植被温度指数(Vegetation Temperature Condition Index,VTCI)等可以捕捉到不同生态系统之间和同一生态系统之内植被生产力水平梯度差异[23-25],为绿洲-荒漠过渡带宽度识别提供了条件保障。

因此,本文选择张掖绿洲北部典型区为研究对象,该区包括了绿洲与石质裸山、砾质荒漠、沙质荒漠和人工固沙区等具有代表性景观的镶嵌格局。拟解决的科学问题是绿洲外缘NDVI变化趋势特征以及由此识别出不同类型过渡带宽度。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区

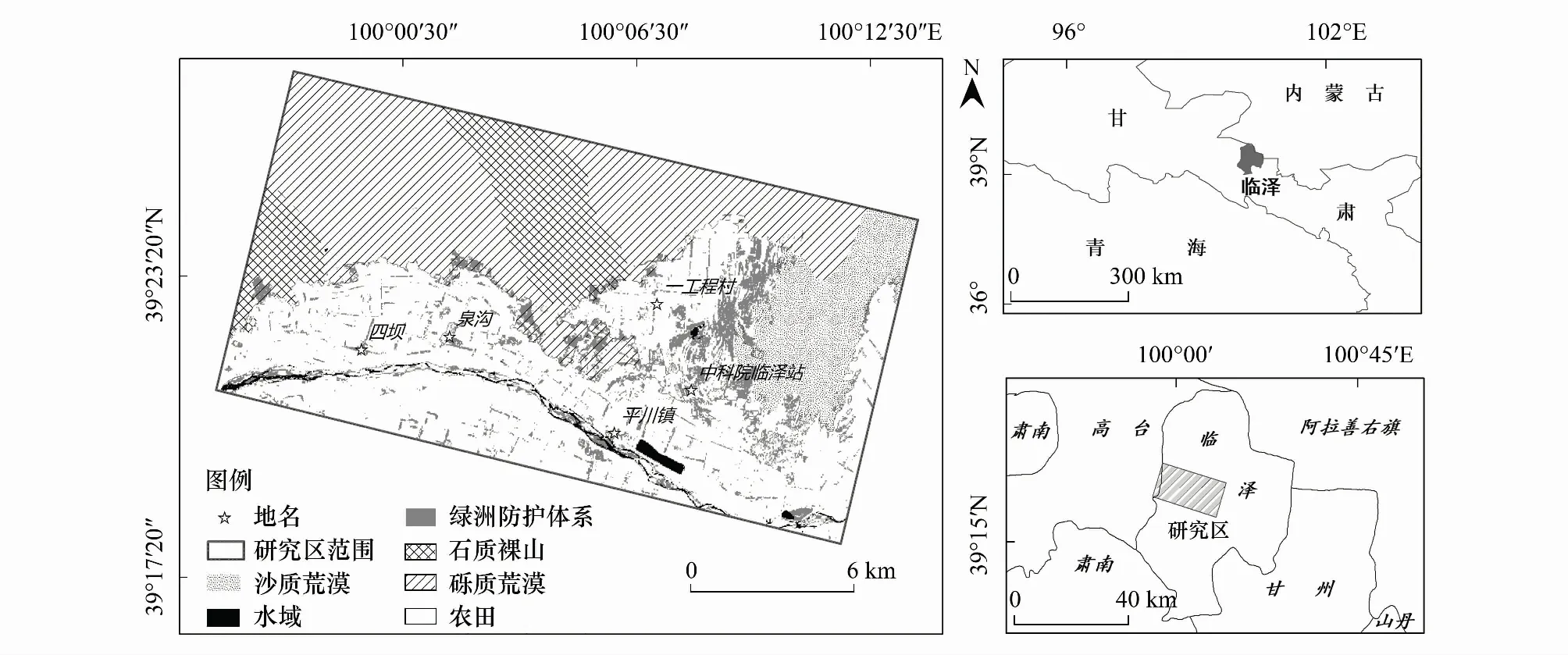

研究区选择在河西走廊黑河流域中游的张掖市临泽县平川镇绿洲-荒漠交错区,该区绿洲边缘扩张在我国绿洲区具有典型性[6-7,15]。该区多年平均降水量为117 mm,其中7—9月占65%;多年平均蒸发量为2390 mm,平均气温为7.6℃,最高气温39.1℃,最低气温-27.3℃。研究区范围内绿洲生态系统分别与沙质荒漠(沙漠)、人工固沙区(流沙治理区)、砾质荒漠和石质裸山等4种类型相邻(图1)。

图1 研究区位置图

1.2 研究方法

1.2.1遥感数据与解译

遥感数据采用2015年8月28日OLI _TIRS影像产品(轨道号133—33,红和近红波段分辨率30 m,热红外波段为100 m),研究区云量为0。在解译前利用ENVI5.5软件对遥感影像进行几何/正射校正,辐射定标,FLAASH大气校正和研究区影像裁剪。然后,采用面向对象监督分类把绿洲等5种类型解译出来,随后在ArcGIS环境中用dissolve命令对5种类型中的“噪音”斑块进行融合(图2)。

1.2.2过渡带类型划分与样区设置

从图1、2可以看出,绿洲主体分别与石质裸山等四种生态系统相邻。针对这种现状将过度带划分为4种类型(表1)。同时,为了保证影响因素的一致性,在相对集中区域设置了4种过渡带样区,取样面积为2000 m×2500 m(图2)。

图2 绿洲范围与过渡带样区位置(A: 石质裸山;B: 砾质荒漠;C: 人工固沙区;D: 沙质荒漠)

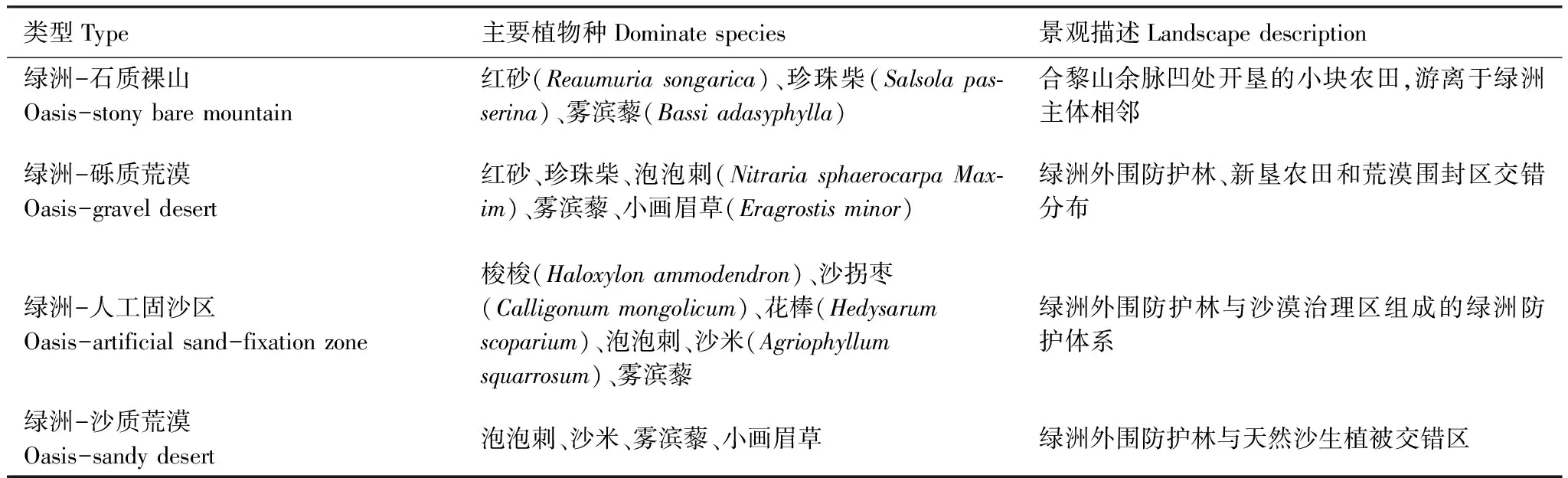

表1 不同过渡带类型描述

1.2.3过渡带范围识别

在遥感技术应用中,用Landsat数据(30 m)获取植物种组成、群落类型等信息不可行,只能采用相对成熟的NDVI(代表植被生产力)分析绿洲植被生产力空间梯度变化[26],因为即使用MODIS NDVI数据(250 m)研究植被生产力格局亦可获得满意的结果[27]。

具体流程:首先对图1用buffer命令正负缓冲分析功能形成绿洲与其它景观类型之间最小外切多边形,用外切多边形与各生态系统相邻边界代表绿洲边界(过渡带內缘线)(图2)。该边界把绿洲内部防护林、水域和绿洲内部荒漠等都融合到绿洲主体,把绿洲边缘防护林和游离主体绿洲的新垦农田从绿洲主体剥离。其次以绿洲边界为目标进行缓冲分析,分析梯度分别为:在0—300 m范围内,30 m为缓冲间隔;在300—600 m范围内,60 m为缓冲间隔;在600—1000 m,100 m为缓冲间隔;>1000 m,200 m为缓冲间隔;最大缓冲距离为1600 m。最后在绿洲与4种景观类型相邻处设置面积为2000 m×2500 m的样区各一个,在完全覆盖缓冲范围基础上用Clip命令分别取样分析(图2)。

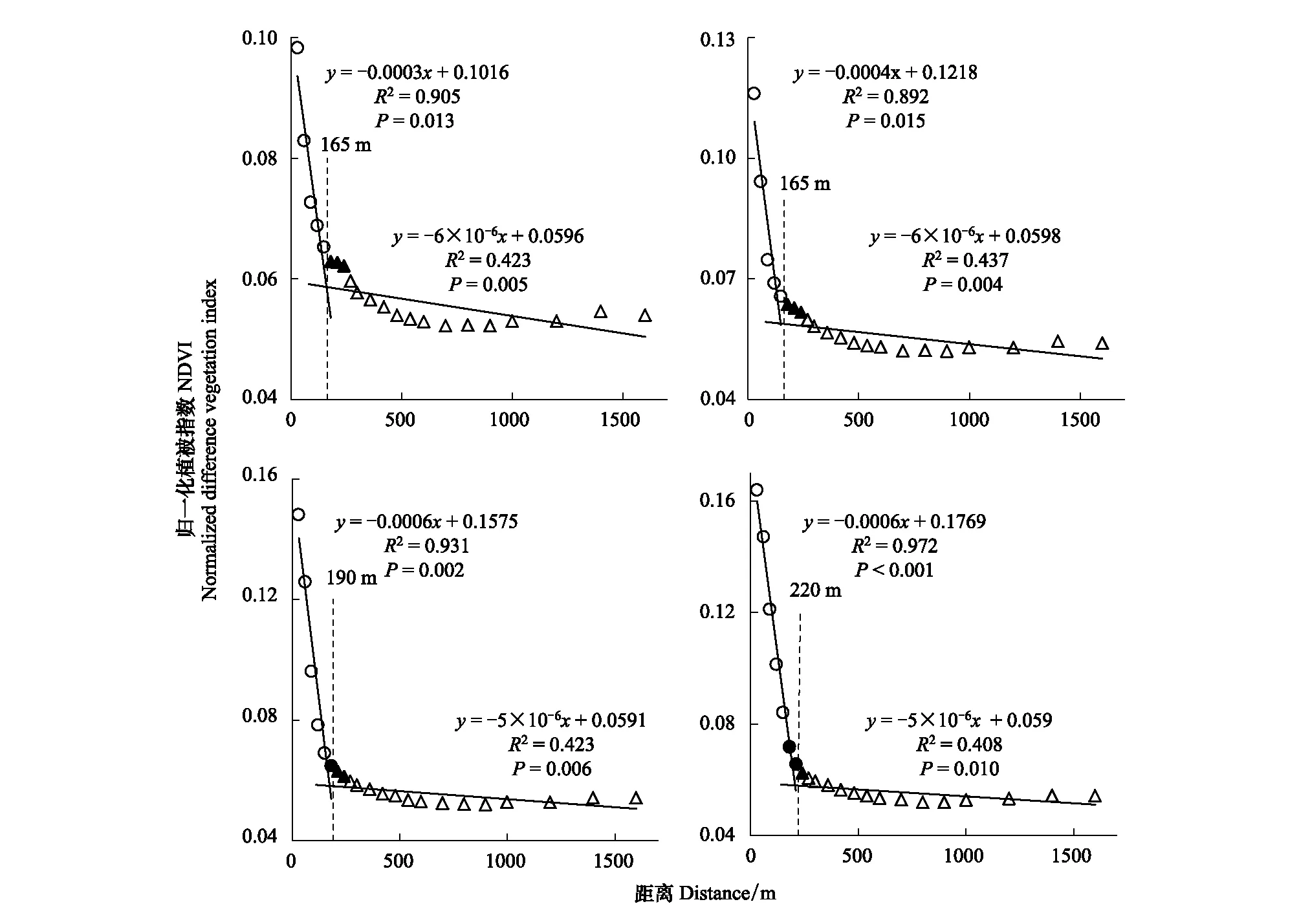

考虑到植被尺度依赖特点和分区难题[6,9],本文对NDVI数据进行焦点分析,采用30 m×30 m(原始分辨率)、90 m×90 m、210 m×210 m和330 m×330 m 4个尺度。即,每个栅格NDVI分别以原始值和以原始值为中心的3倍、7倍和11倍范围内所有栅格平均值表示,结果见图3。这种方法导致过渡带相对由“窄”变“宽”、由“零散”变“集中”的现象是由分析尺度变化导致,也是本文过渡带宽度尺度效应的分析基础。

此外,在NDVI变化拐点(边界宽度)判断中,考虑到过渡带植被生产力格局是一个多级别镶嵌体(mosaic)且空间变化复杂是一个包容型等级结构[28-30]。因此,采用分段线性趋势分析法判断过渡带宽度。文中所有统计分析用SPSS22计算,线性趋势显著性分析(F检查)阀值采用P=0.05和P=0.001。当,P>0.05时不显著;0.001≤P≤0.05时为显著;P<0.001时为极显著。

2 结果

在绿洲-石质裸山过渡带,分析尺度为30 m时,NDVI变化趋势在距边界165 m左右存在一个急剧下降区(图4),NDVI由0.0983下降到0.0653,平均减少0.0200/100 m,线性变化趋势显著(P<0.05);距离超过150m变化明显减弱且NDVI波动变化在0.0522—0.0629之间,平均减少0.0007/100 m,线性变化趋势显著(P<0.05)。从不同尺度分析结果来看(图4),随尺度增加,NDVI变化趋势交点距离增大,在330 m尺度达到220 m。但是在小于90 m尺度时,交点位置无变化,仅使交点后165—210 m间NDVI变化趋向平缓(图4中黑点),而这种效果随尺度增加保持稳定。

图4 绿洲-石质裸山边界过渡带NDVI缓冲分析

在绿洲-砾质荒漠过渡带,分析尺度为30 m时,NDVI变化在距边界330 m间也存在一个急剧下降区(图5),NDVI由0.1351下减少到0.0758,平均减少0.0180/100 m,线性变化趋势极显著(P<0.001);距离超过330 m变化减弱且NDVI波动变化在0.0606—0.0731之间,平均减少0.0010/100 m,线性变化趋势极显著(P<0.001)。不同尺度分析结果表明(图5),随尺度增加NDVI变化趋势交点位置都在330 m处且线性趋势方程都为极显著(P<0.001)。

图5 绿洲-砾质荒漠边界过渡带NDVI缓冲分析

在绿洲-沙质荒漠过渡带,30 m尺度的NDVI变化在距边界230 m间存在一个急剧下降区(图6),NDVI由0.1017下降到0.0730,平均减少0.0125/100 m,线性变化趋势显著(P<0.05);距离超过230 m NDVI变化减弱且波动在0.0674—0.0730之间,平均减少0.0004/100 m,线性变化趋势显著(P<0.05)。从不同尺度分析结果来看(图6),随尺度增加NDVI变化趋势交点距离呈增加趋势,在尺度超过210 m后,交点距离稳定在290 m,但是其线性趋势都不显著(P>0.05)。

图6 绿洲-沙质荒漠边界过渡带NDVI缓冲分析

在绿洲-人工固沙区过渡带,分析尺度为30 m时,NDVI变化趋势与其它过渡带不同,出现2个交点(图7)。在距边界240 m第一次出现,在这一阶段NDVI由0.1448下降到0.1085,平均变幅0.0151/100 m,线性变化趋势极显著(P<0.001);在580 m处第二次出现,其间的NDVI变化明显减弱且转为显著增加趋势(P<0.05),变化在0.1118—0.1146之间,平均变幅0.0008/100 m,;当距离超过580 m,NDVI又呈极显著下降趋势(P<0.001),由0.1111下降到0.0903,平均变幅0.0021/100 m。从不同尺度分析结果来看(图7),随尺度增加NDVI趋势线第一交点出现距离呈减小趋势,在小于90 m尺度时交点位置不变,当大于90 m时,第一交点距离减少到210 m。从线性变化显著检查来看,除210 m尺度达到显著外(图7),其它尺度变化不显著(P>0.05)。第二交点出现位置变化不大,除30 m尺度外,其它尺度都为580 m,线性变化趋势也都达到极显著(P<0.001)。

图7 绿洲-梭梭林固沙区边界过渡带NDVI缓冲分析

从不同过渡带宽度比较来看,在绿洲-人工固沙区过渡带最宽,这与研究区绿洲防护体系建设密切相关,从梭梭林树龄判断已经有40多年治理周期。绿洲-石质裸山过渡带宽度最窄,是因为研究区绿洲扩展受到了合黎山余脉影响,山前洪积冲积物上发育植被稀疏,NDVI空间衰减明显。沙质和砾质荒漠过渡带介于二者之间,其中绿洲-砾质荒漠过渡带大于沙质荒漠。

3 讨论

在干旱区研究中,绿洲-荒漠过渡带具有重要生态缓冲功能,是绿洲生态系统可持续性发展的重要保障,过渡带宽度是影响其缓冲功能的重要指标[3,31]。

从本文过渡带宽度确定方法来看,在其既有明确内涵定义,又缺乏空间范围条件约束的情况下[3-5],以NDVI为度量指标,采用绿洲边界确定→判定要素尺度特征分析→始于边界的要素趋势分析流程可对绿洲-荒漠过渡带宽度进行确定(图2—7)。张掖绿洲典型案例分析表明,绿洲边界外缘NDVI存在二种差异明显的变化速率(图4—7),二种变化趋势的交点位置距绿洲边界距离可判定为边界宽度。

不同类型过渡带宽度存在差异,其中绿洲-石质裸山过渡带宽度在165—220 m之间(图4)。当分析尺度大于90 m时,趋势线交点逐渐远离绿洲边界,出现明显的尺度依赖现象,过渡带宽度逐渐增加到220 m;当分析尺度小于90 m时,无尺度依赖特征,过渡带厚度稳定在165 m。绿洲-砾质荒漠过渡带宽度稳定在330 m,无尺度依赖特征。绿洲外缘NDVI存在二种差异明显的线性趋势(P<0.001,图5),表明在该类型过渡带植被生产力空间格局与石质裸山区别明显。绿洲-沙质荒漠过渡带宽度变化在230—290 m间,当分析尺度小于210 m,过渡带宽度存在尺度依赖特征,即随分析尺度增加宽度逐渐增加,在210 m尺度时过渡带宽度达到最大;大于210 m,尺度依赖特征消失(图6)。过渡带内NDVI线性趋势极显著,过渡带外NDVI变化趋势不显著(最小P=0.025),表明进入流沙生境后,植被斑块呈随机出现。绿洲-人工固沙区过渡带宽度变化存在异质性,变化趋势有2个交点,总体上过渡带厚度变化在570—580m之间。其中第一个交点位置在210—240 m间,将过渡带NDVI变化分为二个部分(图7)。在靠近绿洲部分,随分析尺度增加NDVI迅速减少,在210 m尺度时过渡带宽度稳定在210 m;外侧部分NDVI变化较小,在90 m尺度时过渡带厚度就稳定在570 m。从变化特点来看,靠近绿洲部分不同尺度NDVI变化都达到了极显著水平;外侧部分只有210 m尺度达到显著(图7),其它尺度不显著。在过渡带之外区域,不同尺度NDVI变化都达到了极显著,说明在距离边界570—580 m之外区域的NDVI变化与过渡带内NDVI变化存在差异。从绿洲-人工固沙区过渡带存在第二交点的事实可以推断,在靠近绿洲区植被生长状况较好,这一现象随距边界距离增加而减弱,大约在240 m处这种现象消失并进入平缓变化区,随距离再延深至距绿洲边界约570—580 m处时,NDVI变化趋势又发生了变化(趋势线斜率由正变为负),达到人工植被与天然植被交汇点(图7)。因此,在该类过渡带进行科学试验活动时要考其内NDVI变化存在二种规律的现象。

总的来看,在30—330 m分析尺度范围内,绿洲-荒漠过渡带NDVI变化呈现由绿洲边界向过渡带外缘衰减趋势,这种现象与策勒绿洲-沙漠过渡带研究结果一致[4-5]。NDVI衰减现象与过渡带类型无关,但变化趋势在不同过渡带存在差别。从共性来看,绿洲外缘区NDVI变化存在二种(或二种以上)趋势,其交点距绿洲边界距离可认定为过渡带宽度。从差异性来看,过渡带宽度尺度依赖特征各不相同,在绿洲与砾质荒漠和人工固沙区过渡带表现很弱(最大相差10 m);在绿洲-石质裸山过渡带其影响较强,呈现出随分析尺度增加过渡带边界宽度增加趋势。在绿洲-沙质荒漠过渡带,尺度效应对过渡带宽度影响超过210 m后消失。此外,从采用遥感数据识别绿洲-荒漠过渡带宽度的准确性来看,仅用NDVI指数尚不能保证识别精度,在后续工作中将引入温度条件指数(Temperature Condition Index,TCI)与NDVI相互印证可提高识别精度,因为已有研究表明TCI可捕捉到地表亮度量化特征并成功反演温度变化[32-33],这将为提高绿洲-荒漠过渡带厚度识别精度提供方法保障。

4 结论

在绿洲-荒漠过渡带宽度识别中NDVI是一个有效度量指标,因为其在绿洲边界向外梯度上呈明显衰减趋势,这种趋势与边界类型有关。过渡带内、外存在的NDVI变化趋势差异可用分段线性趋势分析捕捉到交点(即过渡带宽度阈值)。不同类型过渡带宽度有差别,其中绿洲-人工固沙区过渡带宽度最大为570—580 m,其内NDVI存在二种变化趋势,在距离绿洲边界240 m范围内变化趋势极显著(P<0.001),超出此阈值变化趋势不显著(P>0.05)。再其它类型过渡带内NDVI仅有一种变化趋势,其中绿洲-砾质荒漠过渡带宽度为330 m,随后依次为绿洲-沙质荒漠过渡带和石质裸山过渡带,宽度分别变化在230—290 m和165—220 m。在分析尺度30—330 m范围内,人工固沙区和砾质荒漠过渡带宽度的尺度效应不明显,随分析尺度增加宽度增加10 m;石质裸山和沙质荒漠过渡带宽度尺度效应相对明显,随分析尺度增加过渡带宽度分别增加55 m和60 m。