闽三角地区城镇空间扩张对区域生态安全格局的影响

2020-09-16张瑾青王艳云

张瑾青,罗 涛,徐 敏,王艳云,刘 江,*

1 福州大学建筑与城乡规划学院, 福州 350108 2 北京大学建筑与景观设计学院, 北京 100871

近年来,伴随经济增长步入“新常态”,我国城镇发展也迈入新纪元。以高密度、高强度的城乡建设用地开发为主导的城镇扩张过程在全国范围内,尤其在东南沿海地区普遍出现[1]。然而,城镇扩张过程在推动社会经济发展的同时,与生态保护的矛盾始终存在。一方面,城镇扩张过程挤压自然资源和生态空间,加剧生态安全格局的破碎化程度,直接破坏地区生态空间的有效承载力[2]。另一方面,对生态系统的保护举措客观上也约束了城镇扩张过程的规模与速度,环境质量的下降则限制了城镇的发展潜能,增大了城镇发展的风险[3]。城镇扩张是局域尺度上的土地变化过程,但其影响会扩散到区域景观格局层面上[4]。生态安全格局是能够实现区域生态环境问题有效控制和持续改善的空间格局,是维持一切人类活动的基础[5]。其核心在于规划设计一些关键的节点、廊道构成空间组合,以恢复区域尺度上的某些潜在景观格局[6]。

林地和水域作为生态安全格局重要的组成部分[7],对生态环境保护的重要性不言而喻。在城镇扩张过程中,城镇用地扩张的过程对区域生态安全格局的负面影响十分显著[8]。大量生态资源被城镇建设用地侵占,森林斑块消失,水资源稀缺等一系列问题的出现,直接或间接地导致城市热岛效应、区域生物多样性退化、生态系统失衡等问题产生。日益低下的环境质量使得人们开始重视生态保护。利用景观生态学的相关理论去揭示景观结构、功能和变化,研究生态过程与空间格局在多尺度上的相互作用关系成为研究的热点[9-11]。

因此,为减缓城镇化给区域生态环境带来的负面影响,科学认识城镇扩张与区域生态安全格局之间的关系,以有效解决其带来的环境问题,是城镇可持续发展的重要任务。目前已有较多研究关注城镇扩张对生态安全格局的影响。现有研究主要集中在城镇扩张的情景预测和模型构建等方面[12-13]。大部分研究的对象都聚焦整体景观水平的变化,专注林地、耕地斑块这类景观的研究较少[14-15]。此外,从不同尺度和不同区划类型上综合分析城镇扩张过程对区域生态安全格局演变影响的研究也较为欠缺。

1 数据与方法

本研究以闽三角地区为例,从优化区域生态安全格局规划布局的角度出发,运用空间分析和数理统计的方法,解析闽三角地区1980—2015年城镇扩张过程对区域生态安全格局的影响,并通过设置不同尺度和区划类型进一步识别影响水平间的差异。以期为优化区域生态安全格局规划布局,城镇扩张的合理规划提供有效支撑。

1.1 区域概况

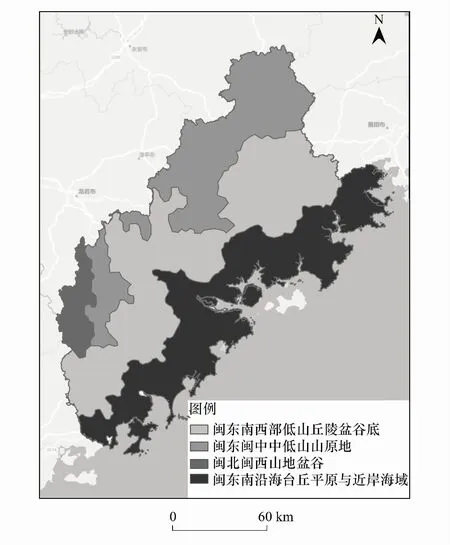

闽三角地区包括厦门、泉州、漳州三个地级市(图1)。区域总面积约25314 km2,地处东南沿海,属中小城市群及海岸带快速城市化地区。自改革开放以来,经济发展尤为迅猛。厦门、泉州、漳州三市产业集聚,集约发展优势明显。该区域地貌条件复杂,属山地丘陵和盆地平原地区。内陆地貌类型以低山丘陵为主,北部部分地区地势较高,能有效阻隔冷空气南下,是闽三角城市群的天然绿色屏障。南部多为河谷盆地与沿海平原,受亚热带海洋性季风气候影响显著,气候温和,湿润多雨。生态环境整体较好,森林覆盖率约在61.3%。但因其海岸带狭窄、缓冲能力有限的特殊地形地貌条件,导致区域关键生态服务功能受损、生态安全格局紊乱与安全保障空间萎缩等生态安全问题尤为突出,区域内城镇极易受到台风、洪涝等自然灾害的影响。高强度的人类活动给闽三角生态系统带来了巨大压力,尤其体现在近几十年的土地覆盖变化上。

图1 闽三角区位图

1.2 研究方法

数据处理及统计分析分别在行政县域区划和自然分区两个尺度上进行,以分析城镇扩张过程对区域生态安全格局变化的影响并识别其差异。

首先,对闽三角地区土地覆盖类型重分类,得到城镇建设用地、生态安全格局(林地和水域)和过渡用地(草地、耕地及其他用地)三类新用地类型。其次,在Fragstats中分别计算1980年、1990年、2000年、2010年和2015年五期相应的城镇建设用地和生态安全格局景观格局指数。在GIS平台上制作表征闽三角地区城镇扩张和生态安全格局变化的过程图。再次,选取闽三角地区28个县域在1980—2015年间五个年份共140组数据,在SPSS 24.0中通过Spearman相关性分析和线性回归,从不同尺度描述城镇扩张对区域生态安全格局的影响,进一步识别景观指数在不同分区方法上的响应度差异。

1.2.1土地覆盖分类

土地覆盖分类数据基于1980—2015年闽三角地区的栅格图像(空间分辨率为30 m×30 m)。基于“源-汇”理论[16]将其分为城镇建设用地、生态安全格局(林地和水域)和过渡用地(草地、耕地及其他用地)三类。其中,城镇建设用地是干扰源区,生态安全格局是受到源区干扰的汇区,其他用地为源汇过渡区。

1.2.2景观指数选取

景观指数可从不同水平上定量测算区域空间格局的变化及其特征。参考王静[17]、陈文波[18]、王新闯[19]等人关于区域水平上景观指数选取及格局评价的研究工作,分别从斑块水平和景观水平上选取13个常用景观指数。由于部分景观指数间因生态学意义或几何关系等原因而存在共性[20],故本研究基于斯皮尔曼相关分析,筛选出五个景观指数。分别为:

斑块占比(PLAND)—度量景观组分的指数之一,通常可帮助确定景观中的优势元素;

斑块密度(PD)—反映景观破碎度的指数;

最大斑块指数(LPI)—可综合反映景观中斑块的集中程度和优势类型;

景观形状指数(LSI)—测算景观形状变化的重要指数,一般来说其值越高说明斑块与外界的能量交换的面积越大;

斑块聚合度(COHESION)—可表达各斑块间廊道连接情况[21]。

其中,斑块占比、斑块密度和斑块聚合度可从景观水平上解析整体景观格局的演变情况。最大斑块指数和景观形状指数则在斑块尺度上描述景观格局的变化。通过这些指数可表征闽三角地区景观斑块的复杂程度及异质性,能够较为全面地描述区域生态安全格局的规模、破碎度及分布情况。指标的计算在Fragstats软件中进行[22]。采用Z-score方法对所有指数值进行归一化处理。

1.2.3城镇扩张的表征

准确有效地度量城镇扩张水平,是探究城镇空间结构演变、优化区域城镇化进程的重要基础。已有研究中,城镇建设用地密度、建设用地年均增长量、景观格局指数等可定量表征城镇扩张过程的指标已得到广泛应用[23-24]。在后续研究中为方便定量分析计算,本研究采用建设用地占景观面积比(PLAND-U)作为单一指标测算城镇扩张进程。

1.2.4自然区划方法

本研究首先依照2010年发布的“福建省生态功能区划” 划分生态区(图2)[25]。在此框架内,根据闽三角地区自然经济特征及其地貌结构划分两个生态区:闽东闽中闽北和闵西生态区、闽东南生态区。以及四个生态亚区:闽北闽西山地盆谷生态亚区(NW)、闽东闽中中低山山原地生态亚区(EM)、闽东南西部低山丘陵盆谷底生态亚区(SW)、闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区(ES)。

图2 闽三角地区2010年生态功能区划

其次,按照自然气候条件差异,选取2015年气象数据,采用Holdridge生命地带(HLZ)模型对闽三角地区进行生态系统分区模拟[26]。得到暖温带潮湿森林类(WT-d)、暖温带湿润森林类(WT-w)、亚热带潮湿森林类(ST-d)、亚热带湿润森林类(ST-w)四种生态系统类型(图3)。由于WT-w类分区在研究区内占地面积过小,故文中不做讨论。

图3 闽三角地区2015年生物气候区划

2 结果

2.1 城镇扩张过程与生态安全格局的时空特征

2.1.1城镇扩张特征

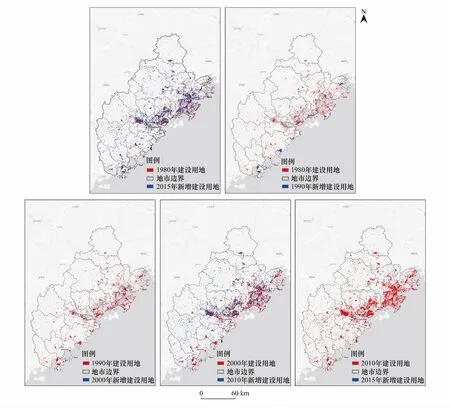

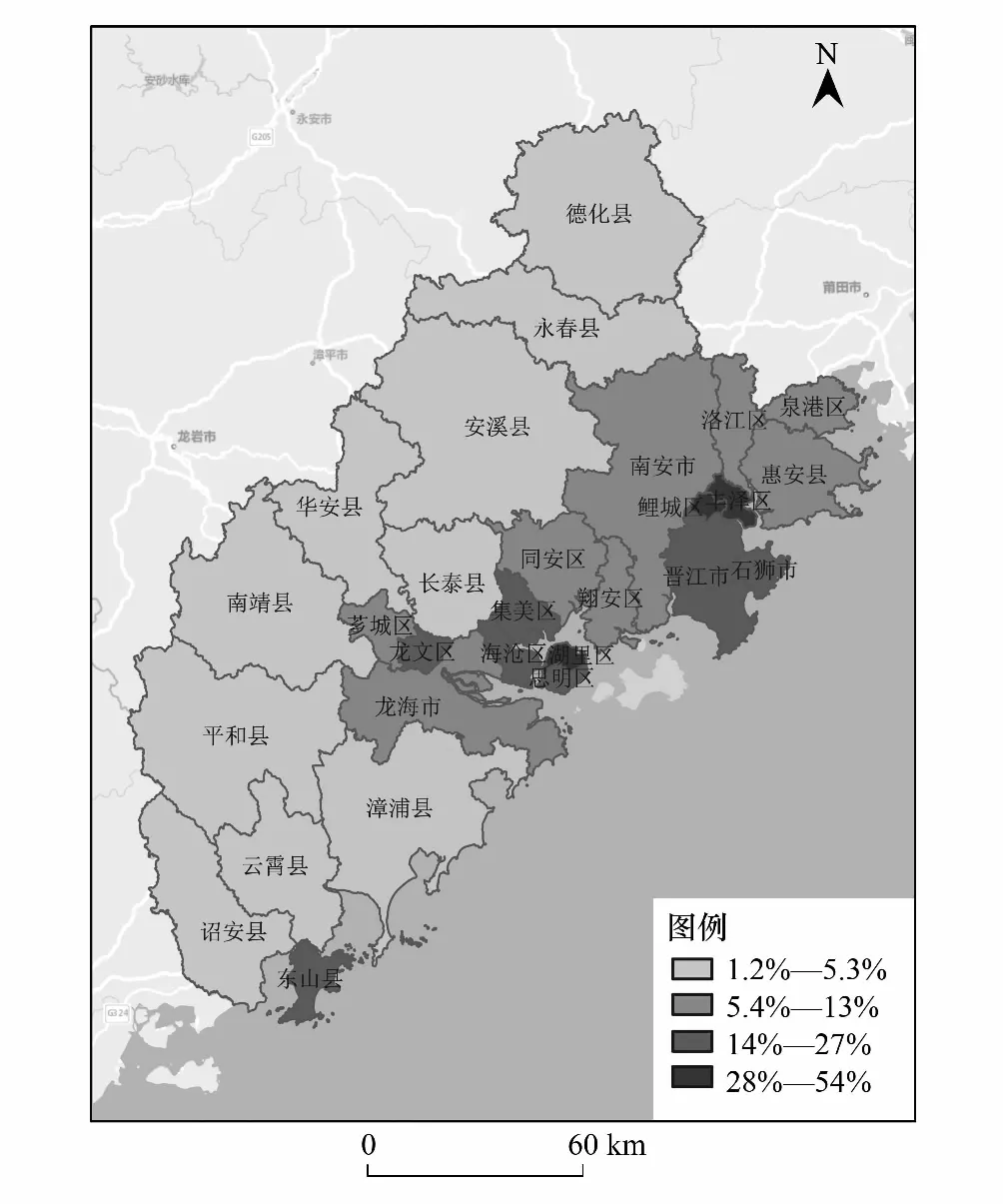

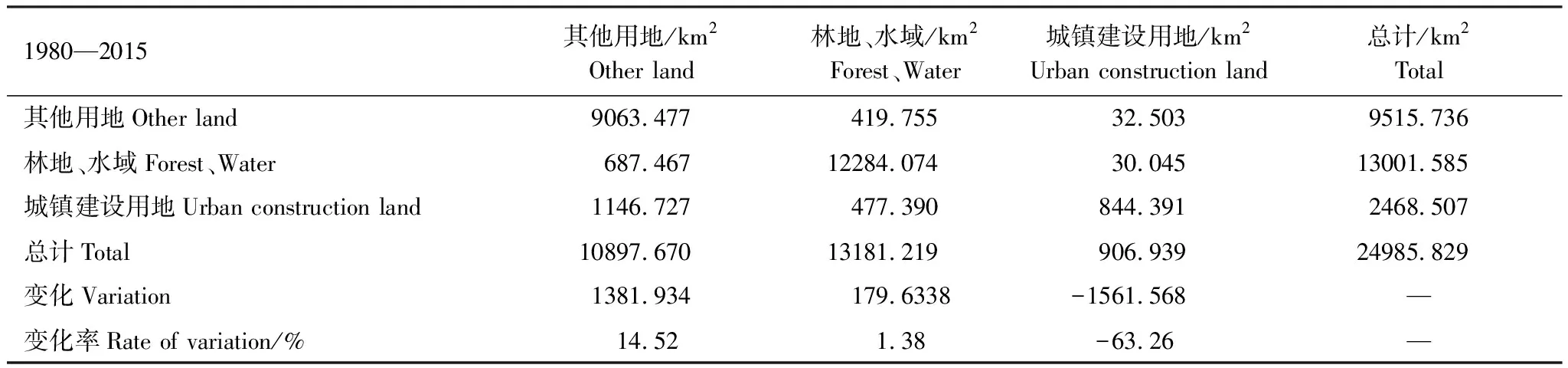

1980—2015年闽三角地区城镇建设用地增长迅猛(图4),且以泉州、厦门两地沿海区域增幅最大。用地转化情况如表1所示。城镇建设用地面积从1980年的906.94 km2增至2015年的2468.51 km2,整体增幅高达63.26%。同时由图4可知,城镇扩张进程的时序差异显著,以2000—2010年城镇建设用地增幅最大。扩张水平的差异主要与区位特征有关。在空间上表现出沿海县域如厦门岛、泉州晋江等地区扩张水平(由2015年与1980年的PLAND-U指数的差值运算得出,数字越大代表城镇空间扩张幅度越大)明显高于内陆地区(图5)。由此可见,建设用地面积剧增,沿海地区城镇发展迅速,是该时期闽三角地区城镇发展的一大特征。

图4 闽三角地区1980—2015年城镇建设用地空间变化

图5 闽三角地区1980—2015年城镇扩张水平空间变化

表1 1980—2015年闽三角地区土地利用转移状况

2.1.2生态安全格局特征

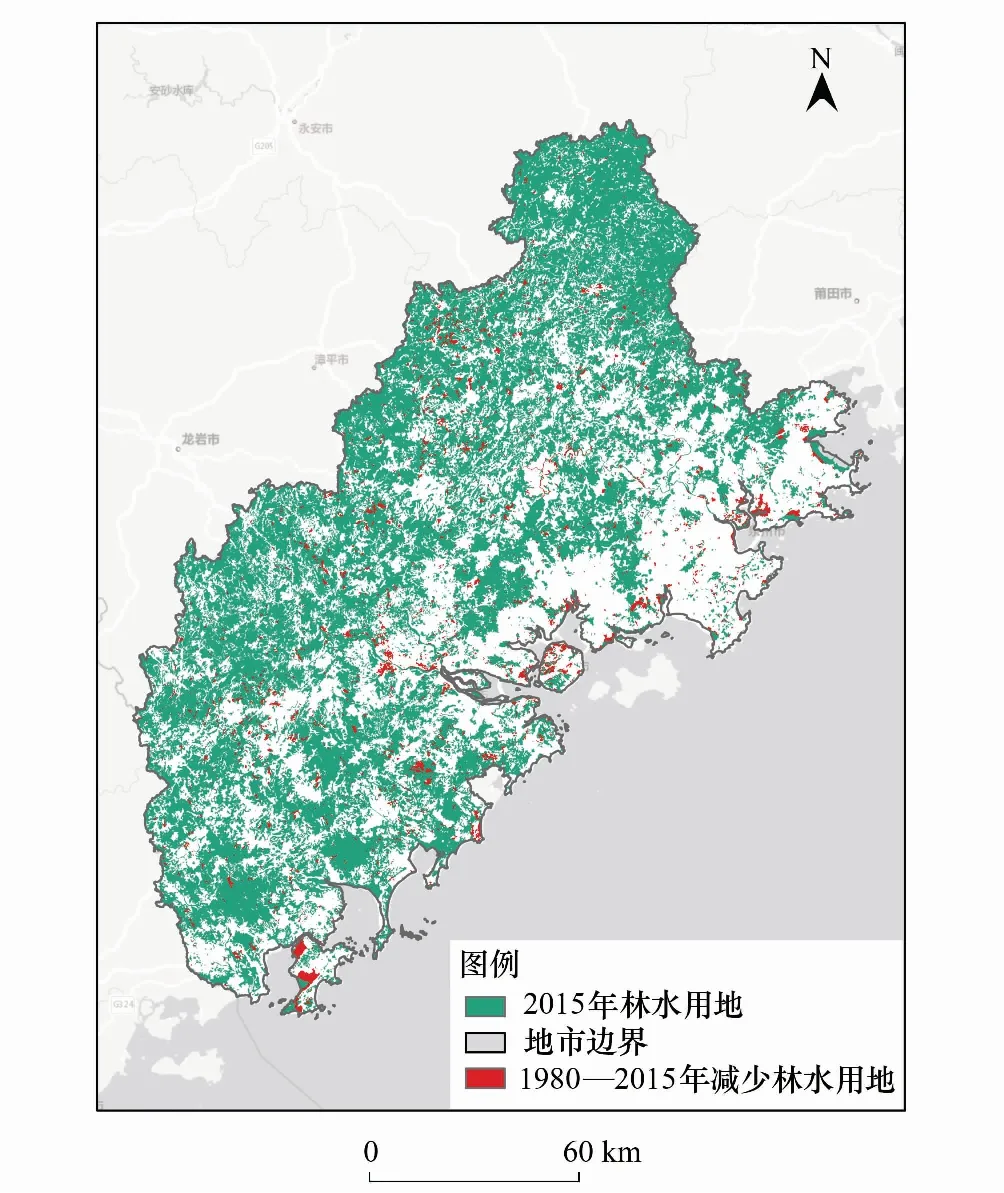

闽三角地区生态安全格局的变化如图6所示。研究时段内,生态安全格局的变化以局部斑块减少为主,沿海地区的减少情况较内陆而言更为严重。结果显示,闽三角整体生态安全格局动态变化明显,但指数的波动幅度有限(图7)。除斑块占比和斑块聚合度之外,其他指数均有小幅波动。

图6 闽三角地区1980—2015年生态安全格局空间变化

图7 闽三角地区1980—2015年景观指数演变趋势

斑块密度和景观形状指数的走势基本一致,在2000年下降后又在2010年达到最高,2015年基本恢复到1980年水平。说明随着时间的推移,区域生态安全格局保持相对完整,但在2000—2010年出现大幅变化。最大斑块指数在1980—2000年缓慢下降,之后趋于平缓。总体而言,2000年前后是闽三角地区生态安全格局演替最剧烈的时期。

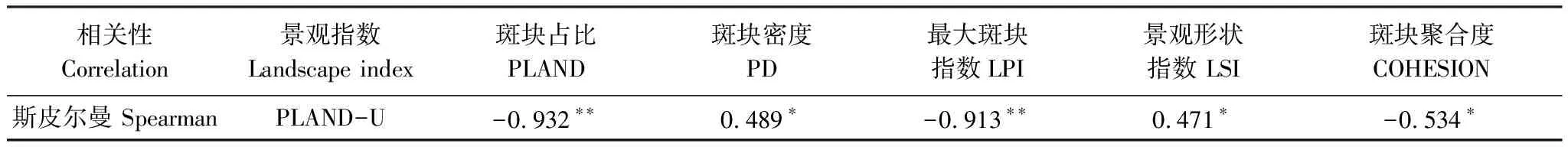

2.2 城镇扩张对生态安全格局的影响

通过横向对比县域等级上城镇扩张水平与区域生态安全格局指数斑块占比、斑块密度、最大斑块指数、景观形状指数和斑块聚合度间的相关性,结果发现,扩张水平与五个景观指数均显著相关(表2)。其中,城镇扩张与区域生态安全格局的斑块密度正相关,与其他指数负相关。这说明,城镇扩张水平越高的地区区域生态安全格局的破碎度越大,而斑块面积、景观复杂度和斑块连结度则随着扩张水平的增大而减小。

表2 县域尺度内城镇扩张与景观指数的相关性

通过对选定的五个景观指数与城镇扩张水平进行因子响应度的回归分析,可得以下方程:

PLAND-U=-1.06-0.88PLAND+0.63LPI+0.35PD-0.17COHESION-0.02LSI

(1)

由公式(1)可知,斑块占比的响应程度为首,是响应程度最低的景观形状指数的44倍;其次为最大斑块指数;再次为斑块密度和斑块聚合度。由此可知,城镇扩张过程与生态安全格局的斑块占比相关性最强,说明城镇扩张过程对生态安全格局的规模影响最显著。随着城镇扩张过程的加快,生态安全格局的斑块大小也随之改变。在其余指数中,最大斑块指数的响应程度大于其他指数。斑块占比和最大斑块指数都是描述斑块面积的指数,两者对城镇扩张过程的高响应程度表明城镇扩张过程对生态安全格局的影响主要存在于斑块面积的改变中。而斑块密度和斑块聚合度对城镇扩张的响应程度相对较小,两者均是从景观水平上描述整体格局变化的景观指数。可见,城镇扩张过程对生态安全格局的影响是先从斑块尺度上开始,进而扩散到区域景观层面。

2.3 城镇扩张对生态安全格局影响的地区差异

在县域尺度上的分析定量描述了城镇扩张过程对区域生态安全格局演替的影响。由于行政分区中人工因素和自然条件的不确定性,无法进一步识别指数间响应度的差异。因此,为深入探究城镇扩张过程与区域生态安全格局演替的关系,本研究从生态区划(图2)和生物气候区划(图3)入手,探讨不同自然生态背景下城镇扩张对区域景观指数造成的影响差异。

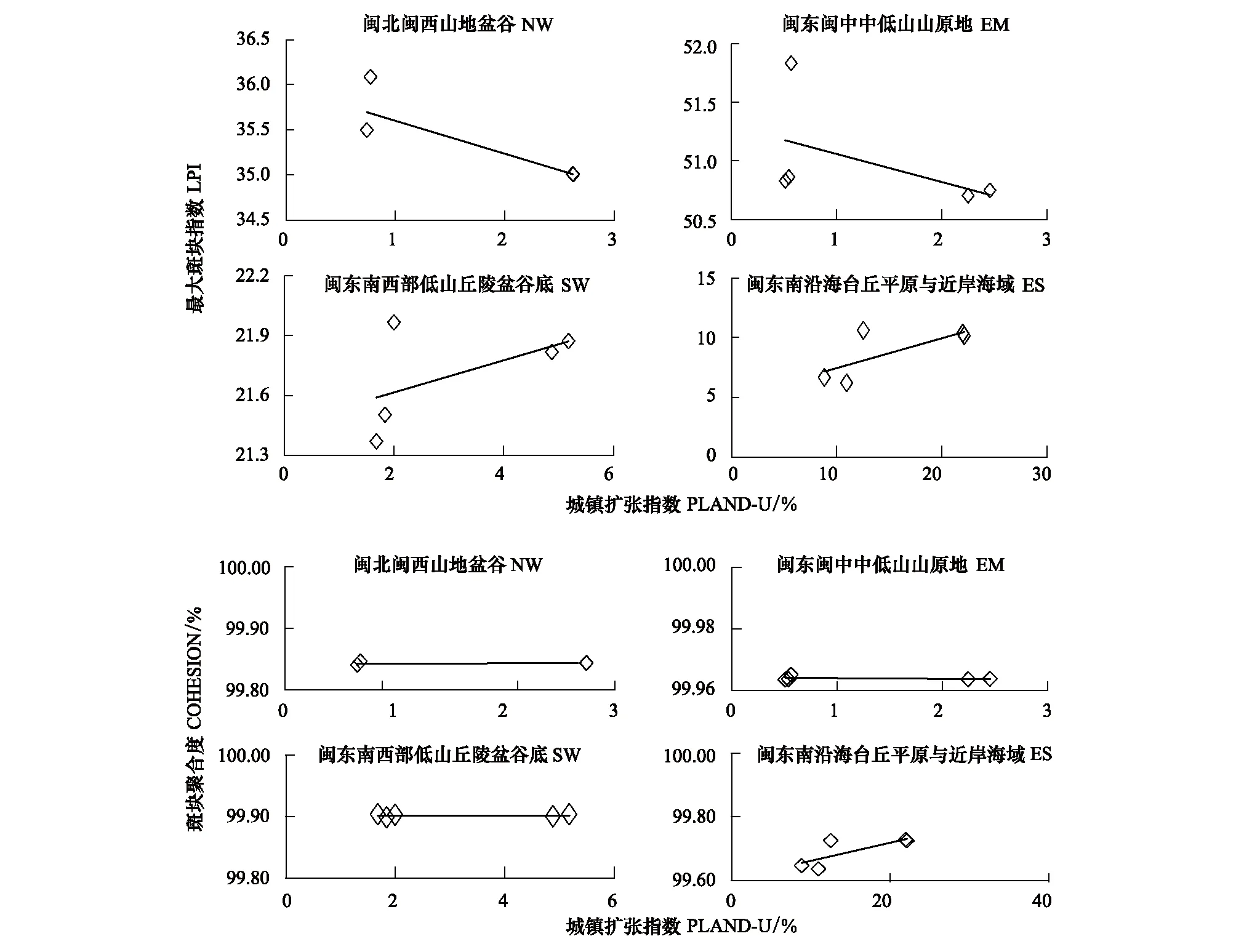

2.3.1生态区划差异

相关性分析结果显示,生态区划内不同景观指数与城镇扩张水平间均存在显著相关性(表3)。为进一步探究不同自然条件对城镇扩张与景观指数间的影响水平是否存在差异,本研究分别对四类生态区划内城镇扩张与相应生态安全格局景观指数间的关系进行回归分析。

表3 生态区划内城镇扩张与景观指数的相关性

从图8看,城镇扩张过程对最大斑块指数和斑块聚合度的影响水平不同。NW和EM的城镇扩张阶段滞后于SW和ES,尤其滞后于ES。一方面,最大斑块指数在NW、EM内负相关,SW、ES内正相关的趋势,说明城镇扩张对最大斑块指数的影响在不同城镇扩张阶段存在差异,同时在空间上也呈现出明显的“山-海”特征[27-28]。另一方面,斑块聚合度的响应趋势也表现出不同城镇扩张阶段的差异,即在扩张较慢的NW、EM和SW内无变化,在扩张较快的ES内变化较大,且两者正相关。而城镇扩张对斑块占比、斑块密度和景观形状指数的影响在不同的生态区划内部无差异。其中,扩张水平与斑块密度和景观形状指数正相关,与斑块占比负相关。

图8 生态亚区内景观指数与城镇扩张关系的回归趋势

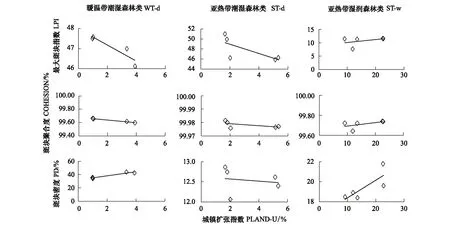

3.3.2生物气候区划差异

不同生物气候区内各景观指数与城镇扩张水平均强相关(表4)。分别对四类生物气候区内城镇扩张与景观指数间的关系进行回归分析,如图9所示。

表4 生物气候区内城镇扩张与景观指数的相关性

结果表明,城镇扩张对斑块密度、最大斑块指数和斑块聚合度的影响存在差异,对斑块占比和景观形状指数的影响无差异,且与斑块占比负相关,与景观形状指数正相关。从横轴看,WT-d和ST-d与ST-w处于不同城镇扩张阶段,且ST-w的扩张远快于另外两区。由图9可知,生态安全格局先在WT-d和ST-d内趋于破碎,又在ST-w内相互融合。斑块的演变规律与城镇扩张阶段的一致性,进一步说明城镇扩张的不同阶段对生态安全格局的演变存在显著影响。从图9来看,ST-w内生态安全格局破碎程度化依旧在加剧,说明城镇扩张对区域生态安全格局的负面影响始终存在。

图9 生物气候区内景观指数与城镇扩张关系的回归趋势

3 讨论

城镇扩张的蔓延给区域生态环境带来了巨大的冲击。高速的集聚效应推动经济发展的同时,也改变了区域生态安全格局,构成了重点地区的城镇发展与区域全局的生态安全之间的冲突。城镇建设用地的局部扩张导致的土地供需矛盾,又进一步影响了城镇整体空间布局[29]。与此同时,我国传统规划长期保持人工环境为主导的模式,在城镇开发中往往忽略了生态空间的重要性,最终导致生态用地遭受大量破坏,斑块趋于破碎化[30]。因此,本研究从优化区域生态安全格局的规划布局出发,运用空间分析和数理统计分析相结合的方法,对闽三角地区城镇扩张对区域生态安全格的影响进行了定量分析,并讨论了两者在不同空间单元上所体现出的影响的差异性。

首先,从城镇扩张过程和生态安全格局的演变特征来看,两者的变化表现出较高的重叠度,均表现出“山-海”特征。具体表现为:在时间尺度上,2000—2010年城镇扩张过程和生态安全格局均出现大幅变化。城镇建设用地的面积剧增,生态安全格局的面积减少是该时段闽三角城市群整体用地变化的显著特征。在空间格局上,沿海地区城镇扩张过程的速度远大于内陆山区,同时生态安全格局的演变也遵循着沿海-内陆生态安全逐渐增强的特点。两者变化特征的一致性,进一步表明城镇扩张过程与生态安全格局的变化间存在紧密联系。闽三角地区城镇扩张过程的局部差异显著,主要与区位条件相关,而区位条件也是决定经济发达程度的重要因素之一。相对内陆山区而言,沿海地区的经济更发达。而经济的集聚发展会产生“推拉效应”[31]。即经济的发展需要大量的城镇建设用地用以支撑大量交换活动,城镇建设用地需求的提升则会导致城镇扩张的过程,引起城镇发展和生态保护的矛盾。而这一系列的进程又会促进地区本身的经济产业发展,经济发达又会产生更高层次的产业互动,进而使城镇发展和生态保护的矛盾加剧。导致城镇建设用地侵占生态安全格局的现象频发。

其次,研究证明城镇扩张过程对区域生态安全格局演替具有重大影响,生态安全格局的景观指数在城镇扩张的过程中表现各异。其中,斑块占比对城镇扩张过程的响应程度最高,在所有影响因子中占主导地位。说明城镇扩张过程对生态安全格局的影响是从斑块类型开始,进而扩展到景观水平层面。相关研究表明,区域内城市的相对位置、核心城镇间的可达性、道路网密度等因素都是影响城镇扩张的驱动力[32-33]。其中,道路网密度反映了城镇扩张的基本趋势,在一定程度上会影响区域景观格局[3]。而闽三角地区作为福建省城镇集聚度最高的城市群,扩张过程尤为显著。伴随着大规模的道路网建设,各城镇间原本存在的生态安全格局被侵占,导致其面积减少,进而影响了斑块间的连通程度,出现生态安全格局趋于破碎化的现象。2004年《厦漳泉城市联盟宣言》[34]的提出为厦漳泉同城化的开展奠定了基础。随着厦漳泉同城化的推进,闽三角内各城镇的内部及对外交通出行需求量越来越大。一方面,闽三角城市群天然的生态安全格局决定了交通的建设发展往往需要通过割裂和侵占生态安全格局得以实现。随着同城化理念的提出,过去优越的森林资源和水运条件成为了城镇发展的阻碍。另一方面,交通建设一般都是在原有交通干道的基础上进行,在道路建设用地向外扩张的过程中,也会导致部分生态安全格局被侵占。因而,城镇扩张过程对生态安全格局的影响主要反应在斑块占比、最大斑块指数和斑块密度三类表征斑块面积的指数上,其次是表示斑块蔓延度的指数斑块聚合度上。而描述斑块形状的景观形状指数则相对较弱。此外,通过横向对比县域和自然区划两个尺度上的城镇扩张水平与景观指数的相关系数发现,景观形状指数是唯一出现差异的指数。具体表现为县域尺度上两者负相关,自然区划尺度上则正相关。景观形状指数在不同尺度上表现出的差异性,进一步验证了申卫军等人关于空间幅度对景观格局影响的结论[11]。

最后,城镇扩张过程在不同区划背景下均对闽三角城市群的生态安全格局的影响显著,并且在该影响过程中与最大斑块指数和斑块聚合度的回归关系均出现了差异。分区所处的不同城镇扩张阶段是引起差异的主要原因。已有研究表明,当城镇扩张达到一定阶段时,相邻景观斑块会迅速扩张进而合并形成大斑块[35]。研究结果中,最大斑块指数、斑块密度和斑块聚合度在不同城镇扩张阶段中出现的差异性,也再次印证了该结论。在闽三角城镇扩张初期阶段,城镇建设用地的需求量不断增多,强烈的人类干扰活动会侵占原本连结在一起的生态安全格局,从而使生态安全格局的最大斑块指数减小。到加速阶段,由于城镇建设用地斑块不断扩展,相邻斑块又融合形成了较大的斑块。而在此过程中,斑块密度和连通程度也会随之产生相应的变化。

总体而言,城镇扩张的效应对闽三角整体的生态安全格局影响显著,尤其表现在斑块面积的变化方面。同时,城镇扩张过程对景观指数的影响出现差异性,也表明扩张过程的影响是多层次、大规模的。以上特征说明城镇扩张过程对生态安全格局影响呈现复杂的效应,其影响机制可作为下一步的重点研究内容。

4 结论

(1)城镇扩张的效应远不止在其扩张地域范围内,其影响范围可辐射至区域层面,对区域生态安全格局影响显著。因此,在制定闽三角生态安全格局网络的规划决策中,要首先评估扩张结果对区域可能造成的潜在影响,量化研究城镇扩张如何影响整体景观格局。在充分考虑所有潜在影响的基础上,制定合理的扩张决策,以满足区域生态安全格局的稳定和可持续发展的需要。

(2)在不同区划背景下,城镇扩张对生态安全格局的影响存在差异。因此,在城镇生态安全网络规划建设中要充分理解不同城镇扩张阶段的发展规律,以及城镇不同扩张阶段对生态安全格局演替影响的差异性。在城镇建设的各个阶段有针对性地实施自然生态资源的保存、修复及合理利用。

(3)景观指数是表征区域空间格局的重要方法之一,而景观指数在城镇扩张过程中响应程度的差异性表现,对不同空间单元内格局研究的指数筛选具有参考价值。因此,在对生态安全格局的管理和动态监测过程中,可将斑块占比和最大斑块指数作为备选指标,能够直观有效地展示生态安全格局的变化情况。